CEUS鉴别诊断颈部不同大小淋巴结的良恶性

张雪云,聂 芳,吕文豪,许爱玲

(兰州大学第二医院超声科,甘肃 兰州 730030)

判定增大淋巴结的性质对于评估恶性肿瘤预后及分期有重要意义。对于浅表淋巴结,尤其是颈部淋巴结,超声为首选影像学检查方法,随着CEUS技术在浅表器官中的应用,其在淋巴结疾病诊断方面的研究越来越多。本文分析颈部良恶性淋巴结的CEUS灌注特点,观察CEUS对颈部不同大小淋巴结良恶性的鉴别诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年1月—2018年6月在我院接受诊治的142例颈部淋巴结增大患者,男56例,女86例,年龄20~82岁,平均(46.9±17.2)岁,对每例患者取1枚最可疑淋巴结行CEUS检查;淋巴结均经超声引导下穿刺活检或手术标本病理检查结果证实。所有患者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用Philips iU22型超声诊断仪,探头频率3~9 MHz。首先行常规超声检查,观察淋巴结长径/短径、边缘、内部回声、是否存在淋巴门及血流模式,并对所有淋巴结按最大径分为<1 cm、1~2 cm和>2 cm组。选择淋巴结最大径切面,调至造影模式,造影剂使用SonoVue(Bracco公司),将其配制成微泡悬浮液,经肘浅静脉注入2.4 ml后,跟注5 ml生理盐水,连续观察淋巴结的血流灌注特点2~3 min。

1.3 诊断标准 常规二维超声下将淋巴结血流模式[1]分为淋巴门型(在中央淋巴门内探及血流信号及其发出的放射状分支)、周边型(在淋巴结周边探及半环形血流或穿支血流)及混合型(同时显示淋巴门型和周边型血流)。恶性征象包括长径/短径<2、边缘不规则、淋巴门缺失或移位、内部回声不均匀(包括有钙化或液化)及周边型或混合型血流。将具有周边型或混合型血流且具有1种及以上超声恶性征象、或淋巴门型血流且具有2种及以上超声恶性征象的淋巴结诊断为恶性淋巴结[2]。

将淋巴结CEUS表现分为4型。Ⅰ型(均匀高增强型):淋巴结整体呈显著而均匀的灌注增强(图1A);Ⅱ型(有规则无灌注区的不均匀增强型或环状增强型):淋巴结整体呈显著灌注增强,但其内可见单个或数个形态规则、边界清楚的无灌注区(图1B、1C);Ⅲ型(有不规则灌注缺损区的不均匀增强型):淋巴结内有灌注缺损区(可分为局灶性低灌注和无灌注),且灌注缺损区的形态不规则,边界不清(图2A、2B);Ⅳ型(微弱增强型):淋巴结整体呈微弱均匀或不均匀的灌注增强(图2C)。将CEUS表现为Ⅰ、Ⅱ型的淋巴结判定为良性,将Ⅲ、Ⅳ型的淋巴结判定为恶性。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计分析软件。计数资料组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病理结果 142枚淋巴结中,良性68枚,包括结核性淋巴结22枚、淋巴结反应性增生27枚、非特异性淋巴结炎12枚、组织坏死性淋巴结炎7枚;恶性74枚,其中转移性淋巴结69枚、淋巴瘤5枚。<1 cm组37枚,其中良性21枚、恶性16枚;1~2 cm组59枚,其中良性29枚、恶性30枚;>2 cm组46枚,其中良性18枚、恶性28枚。

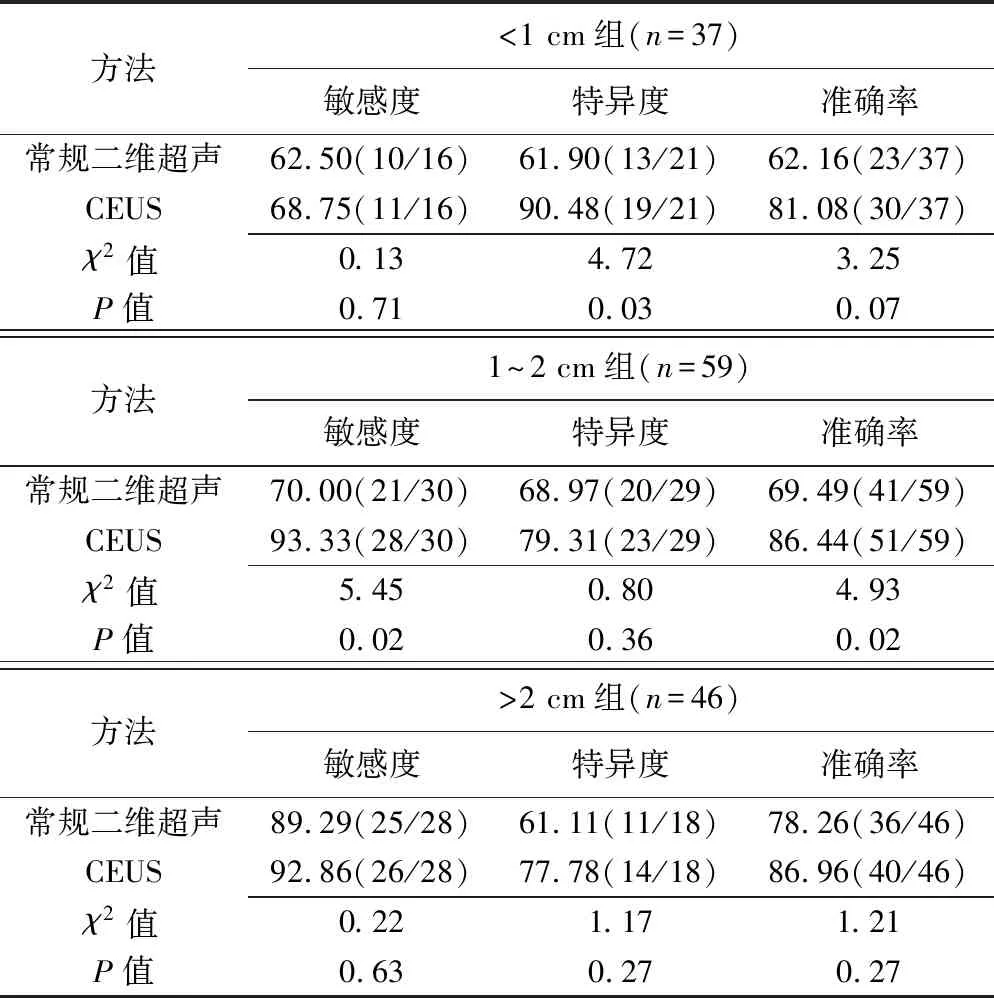

2.2 超声表现 良性淋巴结中,55.88%(38/68)CEUS表现为均匀高增强型,26.47%(18/68)表现为有规则无灌注区的不均匀增强型或环状增强型;恶性淋巴结中,72.97%(54/74)表现为有不规则灌注缺损区的不均匀增强型,14.86%(11/74)为微弱增强型。3组淋巴结常规二维超声及CEUS表现见表1、2。常规二维超声及CEUS鉴别诊断3组淋巴结良恶性的效能见表3,与常规二维超声比较,CEUS鉴别诊断<1 cm组淋巴结良恶性的特异度较高,诊断1~2 cm组淋巴结良恶性的敏感度和准确率较高(P均<0.05)。

表1 3组淋巴结常规二维超声表现(枚)

表2 3组淋巴结CEUS表现(枚)

表3 常规二维超声及CEUS鉴别诊断3组淋巴结良恶性的效能比较[%(枚)]

3 讨论

对于颈部增大淋巴结,超声是首选影像学检查方法。常规超声对淋巴结内部微小血管和细微结构显示不足,且部分良恶性淋巴结超声特征重叠,定性诊断颈部浅表淋巴结存在一定误差。CEUS可实时动态观察淋巴结内血流灌注特点,有助于检测淋巴结内坏死区及肿瘤转移。

周晓东等[3]认为良性淋巴结主要以均匀灌注为主。本组55.88%(38/68)良性淋巴结表现为均匀高增强型灌注(Ⅰ型),44.12%(30/68)表现为不均匀灌注增强,其中26.47%(18/68)为有规则无灌注区的不均匀增强型或环状增强型(Ⅱ型),并以结核性淋巴结多见(15枚),提示若将不均匀灌注均视为恶性淋巴结,势必会增加假阳性率、降低准确率[4]。本研究发现结核性淋巴结无灌注区常形态规则、边界清楚,无灌注区以外的实质增强均匀,若无灌注区范围较大或有多个无灌注区,淋巴结常呈环形增强[5],也有研究[6]称之为“眼镜征”。对照病理发现,无灌注区病理均表现为坏死,而强化部分多为炎性改变,这与结核性病变所处的病程有关。结核性病变的干酪样坏死是特殊类型的凝固型坏死,坏死部位不见原有组织结构的残影,坏死程度更为彻底而范围相对局限,导致结核性淋巴结内无灌注区形状规则,边界清楚,故本研究将此部分淋巴结归为良性淋巴结。

研究[7]报道,恶性淋巴结主要以不均匀灌注为主,本研究结果与之相符,可能原因是肿瘤细胞破坏正常淋巴结结构并形成肿瘤滋养血管[8];肿瘤组织增殖速度快,当淋巴结增大到一定程度时,因缺乏血供而导致内部坏死,CEUS表现为淋巴结内的无灌注区。恶性淋巴结内无灌注区常形态不规则,边界不清,呈片状分布,这是因为肿瘤组织侵犯周围组织时在各个方向的增殖速度不一致,所致灌注缺损区形态不规则。另一方面,本研究中3枚转移淋巴结表现为均匀高增强,且均为腺癌转移淋巴结。Yin等[9]对肺癌转移淋巴结的研究表明,相比鳞癌,腺癌转移淋巴结内出现坏死即无灌注区更少见,可能与腺癌组织病理特点有关。对于淋巴瘤CEUS增强模式的研究[10]显示,随病理类型不同,增强表现多样,但总体以弥漫性增强为主,呈“雪花状”外观。此外,本研究追踪观察10枚接受化疗患者的颈部增大淋巴结,其中8枚为转移癌,2枚为淋巴瘤,化疗后淋巴瘤的灌注强度减低,均匀程度发生变化,3枚转移淋巴结化疗后出现无灌注区,与Xin等[11]的研究结果相似。

研究[12]报道,淋巴结大小对其剪切波有影响;本研究分组时考虑到此因素,将淋巴结分为<1 cm、1~2 cm和>2 cm组。本研究中常规二维超声鉴别诊断<1 cm、1~2 cm和>2 cm组良恶性淋巴结的准确率分别为62.16%、69.49%和78.26%,CEUS分别为81.08%、86.44%和86.96%。<1 cm组淋巴结常处于病变早期及肿瘤细胞浸润状态,尚不足以形成典型的恶性淋巴结的增强模式,尤其是甲状腺乳头状癌,转移灶或坏死灶微小,不易识别造影剂弥散,若仅观察其造影模式易致误诊,但其二维超声表现具有特异性(如呈高回声)且多伴有微钙化等,有助于诊断。<1 cm转移性淋巴结无灌注区亦少见,但部分可呈微弱低增强,增强程度多低于良性淋巴结,且多数长径/短径<2,形态趋于圆形,并可见淋巴门消失及回声减低等。

图1 颈部良性增大淋巴结 A.淋巴结反应性增生,CEUS示淋巴结呈均匀高增强; B.结核性淋巴结,CEUS示淋巴结内可见数个形态规则的无灌注区; C.组织坏死性淋巴结炎,CEUS示淋巴结中央可见规则的无灌注区 图2 颈部恶性增大淋巴结 A.鳞癌转移淋巴结,CEUS示淋巴结内可见不规则的无灌注区; B.甲状腺乳头状癌转移淋巴结,CEUS示淋巴结呈不均匀高增强,内可见局灶性低增强区; C.腺癌转移淋巴结,CEUS示淋巴结呈微弱增强

本研究发现CEUS鉴别诊断最大径1~2 cm良恶性淋巴结的准确率较高,且与常规二维超声相比差异有统计学意义(P=0.02)。随着肿瘤组织在淋巴结内增殖,淋巴结不断增大,达到一定程度时,其内部正常结构发生较大变化,导致其CEUS表现为不均匀增强。

对于最大径>2 cm颈部增大淋巴结,如为恶性肿瘤侵犯,则多数可见形态不规则、边界不清晰的无灌注区;如果是良性病变,内部常见坏死,尤以结核性淋巴结多见,且坏死多相对局限,边界清楚,形态规则。本组CEUS能够清晰显示较大的恶性淋巴结形成的新生滋养血管,表现为多条从淋巴结边缘进入的穿支样血管,与Poanta等[13]研究结果一致,提示根据该征象判断良恶性的特异性较高,而在最大径<1 cm淋巴结很难观察到这一征象。对于最大径>2 cm的淋巴结,很难以增强的均匀性来评判其性质,但可通过淋巴结内部无灌注区的形态特点以及从边缘进入的穿支血管来加以评估。

总之,鉴别诊断颈部增大的良恶性淋巴结时,需考虑其大小:较小的恶性淋巴结CEUS增强模式常不典型,二维超声的诊断价值可能更大;较大恶性淋巴结的灌注缺损区常形态不规则,边界不清,有助于与有灌注缺损的良性淋巴结、尤其是结核性淋巴结相鉴别。