小剂量肝素联合尿激酶封管对新留置半永久性双腔透析导管通畅性的影响

聂春香 陈小凤 陈坤连 黄宣瑜

广西壮族自治区桂东人民医院,广西梧州 543001

半永久性双腔透析导管为临床治疗终末期肾衰的专业设备,通过创建血管通路,可使患者生命得以延长[1]。对于新留置半永久性双腔透析导管的患者而言,导管通畅与否直接影响其生存质量,同时出血事件的发生也会影响置管质量,因此需加强对出血事件的防范,同时确保导管通畅性。近年来,本院以小剂量肝素联合尿激酶封管的形式应用于新留置半永久性双腔透析患者中,为分析其效果,本研究以2017年1月~2018年7月本院收治的104例新留置半永久性双腔透析患者作对象展开研究,旨在进一步提升置管通畅性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年1月~2018年7月本院收治的104例新留置半永久性双腔透析患者作对象,按随机数字表法分组,每组各52例。对照组年龄35~77岁,平均(50.3±5.9)岁;男25例,女27例;原发病类型:27例不明原因型肾病,6例梗阻性肾病,5例高血压性肾损伤,5例慢性肾小球肾炎,9例糖尿病肾病;病程0.9~7年,平均(2.68±0.25)年。实验组年龄36~80岁,平均(51.9±6.0)岁;男26例,女26例;原发病类型:25例不明原因型肾病,7例梗阻性肾病,6例高血压性肾损伤,6例慢性肾小球肾炎,8例糖尿病肾病;病程0.8~8年,平均(2.74±0.22)年。纳入标准:(1)新置管患者;(2)透析2~3次/周,4h/次;(3)意识及精神状态均正常;(4)患者或其家属签署知情同意书。排除标准:(1)意识及精神状态均异常;(2)长时间行抗凝治疗;(3)正接受抗生素治疗;(4)并发血液系统类病症,且存在出血倾向;(5)入组前3个月曾存在消化道出血、颅内出血等情况;(6)哺乳期女性或者妊娠期妇女;(7)过敏体质。本研究已通过本院医学伦理会批准,两组性别及其年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组封管前,对导管的动静脉端进行碘伏溶液消毒,分别注入20mL生理盐水(贵州科伦药业有限公司,H20033974),选择正压脉冲方式对动静脉管道的血液进行冲洗。对照组于置管当天及每次透析后均施予常规肝素(6250IU/mL肝素)(江苏万邦生化医药集团有限责任公司,H32020612)封管。实验组于置管当天,1周内、以后每个月第一次透析结束时给予肝素1mL联合10万IU尿激酶(武汉人福药业有限责任公司,H42021792),加入3mL生理盐水后,配置出4mL封管液(肝素盐水浓度为3126IU/mL),结合患者动静脉端的导管容量,选择正压脉冲法予以封管,并迅速关闭血管夹,拧紧肝素帽,其余透析时按常规肝素封管。

1.3 观察指标

(1)导管通畅性。封管后1、2及3个月时,分别评定两组新留置半永久性双腔透析导管患者导管通畅情况。导管位置良好,进行透析时,回抽血液通畅,血液流通量在200mL/min及以上,即通畅;进行透析时,回抽无血,推注生理盐水时无阻碍,即部分堵塞;回抽无血,也无法推注生理盐水,即完全堵塞[2]。(2)出血事件发生情况。置管后随访3个月,记录两组新留置半永久性双腔透析导管患者管口渗血、消化道出血、皮肤黏膜组织出血、鼻出血以及牙龈出血发生情况。

1.4 统计学分析

本研究数据统计均通过SPSS20.0软件进行,[n(%)]表示计数资料,采用 χ2检验;(±s)表示计量资料,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者导管通畅性比较

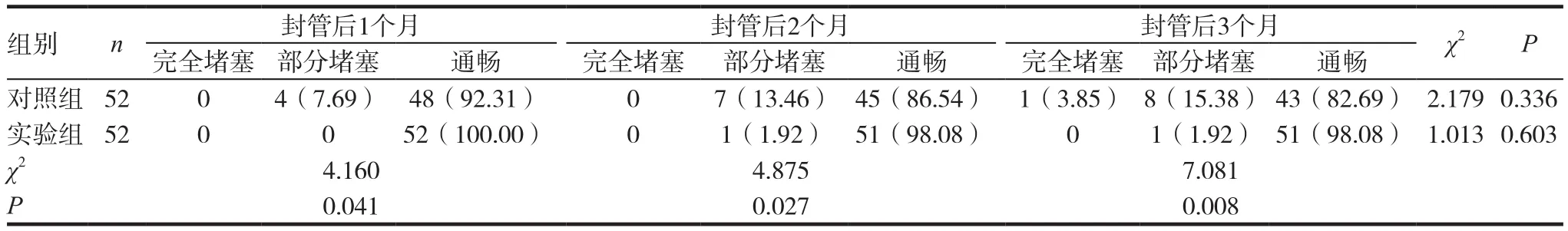

封管后1、2及3个月时,实验组新留置半永久性双腔透析导管患者的导管通畅性分别是100.00%(52/52)、98.08%(51/52)、98.08%(51/52),分别比对照组的92.31%(48/52)、86.54%(45/52)及82.69%(43/52)高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组新留置半永久性双腔透析导管患者导管通畅性比较[n(%)]

2.2 出血事件

实验组新留置半永久性双腔透析导管患者中出现6起(11.54%)出血事件,与对照组的9起(17.31%)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组新留置半永久性双腔透析导管患者出血事件发生情况比较[n(%)]

3 讨论

血液透析患者生命得以维持的重要条件之一即血管通路,半永久性双腔透析导管是否能维持通畅,是影响新留置导管血液透析患者生存质量的重要因素,而封管效果则直接影响导管通畅情况,因此需加强对半永久性双腔透析导管的专业护理,在完善封管流程的基础上,保持其通畅性,提升透析质量[3-4]。

对于新留置半永久性双腔透析导管,临床封管时,多以肝素封管作首选措施之一,通过有效结合抗凝血酶Ⅲ以及肝素在抑制凝血因子Ⅱ、Ⅳ、Ⅺ及Ⅻ的同时,防止血小板大量凝聚,并对凝血活酶产生破坏作用,防止其大量形成,从而抑制凝血酶出现,实现抗凝目标[5-6]。然而,单用小剂量肝素进行封管时,肝素在导管末端的内部、外部存在梯度差情况,使导管口的肝素浓度降低,肝素抗凝作用减弱,细胞碎片、血小板可聚集或粘附于导管口形成血栓或活瓣,临床护理操作主要表现为:推注生理盐水时无阻碍,回抽无血,因此临床多建议联合尿激酶进行封管[7-8]。任月运等[9]通过定期尿激酶联合肝素封管后发现,导管感染发生率3.3%,低于单纯肝素封管方案的导管感染发生率20.0%。而本次通过小剂量肝素联合尿激酶封管方案应用于新留置半永久性双腔透析导管患者中,结果发现其价值体现如下:(1)提升导管通畅性。本结果发现,封管后1、2及3个月时,实验组导管通畅性分别是100.00%、98.08%、98.08%,分别比对照组的92.31%、86.54%及82.69%高,差异有统计学意义,提示与肝素单用封管方案相比,小剂量肝素联合尿激酶封管模式可进一步提升新留置半永久性双腔透析导管通畅性。(2)不会加大出血事件发生风险。本次结果发现,实验组出血事件发生率11.54%,与对照组的17.31%对比差异无统计学意义,提示与肝素单用封管方案相比,小剂量肝素联合尿激酶封管模式可防止出血事件发生风险增加。

尿激酶为人体中的一种纤溶酶原激活剂,对内源性的纤维蛋白溶解系统可直接产生作用,通过对纤溶酶原产生催化裂解作用,促使其以纤溶酶形式呈现出来,在使纤维蛋白的凝块加速降解的同时,使血液循环系统中凝血因子Ⅰ、Ⅴ以及Ⅷ进一步降解,达到溶栓效果[10-11]。小剂量肝素联合尿激酶封管,通过发挥协同作用,在发挥肝素凝血活酶破坏作用以及凝血酶抑制作用的基础上,发挥尿激酶血栓抑制作用,确保血管中人脂联素酶活性充分提高,进一步控制血小板大量聚集,实现对血栓的预防作用,预防导管纤维蛋白鞘的形成,促使血栓加速消散,从而防止导管受堵,提升其通畅性[12-13]。而当导管通畅性得到提升后,导管感染风险降低,采取小剂量用药封管模式,仅少量尿激酶会进入至患者身体中,加之其半衰期短,因此不会使管口渗血、消化道出血、皮肤黏膜组织出血、鼻出血以及牙龈出血等出血事件发生风险增加[14-15]。

综上所述,小剂量肝素联合尿激酶封管有助于提升新留置半永久性双腔透析导管通畅性,不会使出血事件发生风险增加。但本研究缺乏大样本数据,且随访时间短,因此尚需进一步扩大样本量并延长随访时间,以探讨小剂量肝素联合尿激酶封管对新留置半永久性双腔透析导管通畅性的影响。