肌萎缩侧索硬化患者肌电图F波和束颤波的特点及其相关性*

陈 瑛,尹厚民,章殷希,丁美萍△

(1. 浙江大学医学院附属第二医院神经内科,杭州 310009;2. 嵊州市人民医院浙江大学附属第一医院嵊州分院神经内科,嵊州 312400)

肌萎缩侧索硬化(amyotrophic lateral sclerosis,ALS)是一种病因未明,主要累及大脑皮质、脑干、脊髓运动神经元的变性疾病,病程进展较快,并具有致死性。临床表现为进行性肌肉萎缩和无力,球麻痹和锥体束征等上、下运动神经元损害的组合表现,病程时间约为3~5年[1],发病率1.6/10万~1.7/10万,多见于60~75岁人群[1,2]。本病散发为主,仅约5%~10%为家族性。ALS症状多样性,目前没有可靠的辅助检查可早期诊断[3]。在2008年Awaji Criteria标准中,提升了肌电图在ALS的诊断地位,尤其是束颤波,其诊断价值等同于纤颤电位,提高了ALS诊断的敏感性[4]。F波是运动神经逆行冲动兴奋脊髓前角细胞所产生的回返放电。它既能反应周围神经系统异常,也能间接反应中枢神经系统异常生理改变,是为数不多的能反应上运动神经元损害的电生理指标之一。既往研究显示上运动神经元损害时可出现F波波幅增高,潜伏期延长,时限增宽,出现率增加[5]。巨大F波认为是波幅超过健康志愿者最大F波波幅的2 标准差F波。巨大F波的产生和轴突侧枝芽生有关[6]。近期有研究发现ALS中巨大F波的出现提示神经功能代偿尚可[7],对病情判断有一定的指导意义。巨大F波的出现可提示运动单位丢失后神经再支配和功能代偿相对较好。基于以上几点,我们设计此研究探索F波参数对ALS的诊断意义;异常F波与束颤波之间是否具有相关性,以及这两者之间的关系对提高诊断和判断ALS预后的临床价值。

1 对象与方法

1.1 研究对象

收集2016年9月至2018年2月就诊于浙江大学医学院附属第二医院神经内科的54例ALS患者,男性36例 (66.67%),女性18例(33.33%),年龄在36~75岁之间,平均年龄58.90±9.14,发病至诊断时间为5月~4年,中位数12.5个月;所有患者根据2012年的中国肌萎缩侧索硬化诊断和治疗指南标准被诊断为ALS,并分别进行相应的颈椎,腰椎,头颅MRI,生化等检查排除脊髓型颈椎病,腰椎病,周围神经病[1]。临床确诊的ALS有32例(59.26%),临床拟诊15例(27.78%),临床可能为7例(12.96%)。其中,上肢起病的28例(51.85%),下肢起病的16例(29.63%),10例 (18.52%)以吞咽困难或口齿含糊为首发症状。

1.2 研究方法

受试者在室温24℃~26℃之间,使用丹麦产维迪公司的NET系列肌电图仪,检测针极肌电图和F波。针极肌电图检测包括延髓、颈、胸、腰骶四节段六块肌肉:胸锁乳突肌、T9椎旁肌、单侧的第一骨间背侧肌、三角肌、胫骨前肌以及股四头肌内侧头。54例患者共检测324块肌肉,检测内容包括静息状态的自发电位,轻收缩时运动单位电位的波幅与时限,大力收缩募集相,其中包括束颤波。F波检测方法:双侧正中神经及胫后神经的F波共216条,分别在上肢的腕部和下肢的内踝处给予20次刺激,并在拇短展肌和踇展肌处记录,记录F波出现次数,最长F波潜伏期,最短F波潜伏期,F波波幅,M波潜伏期,计算F波出现率,F波平均波幅。F波出现率大于80%为正常。上肢F波波幅大于1.2 mV,下肢F波波幅大于1.08 mV定义为巨大F波[7],记录巨大F波个数,计算巨大F波出现比例。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 束颤波

出现束颤波的肌肉共有54块,占324块肌肉比为 16.67%;出现束颤波的患者共有26位,出现比例为 48.15%。

2.2 F波出现率

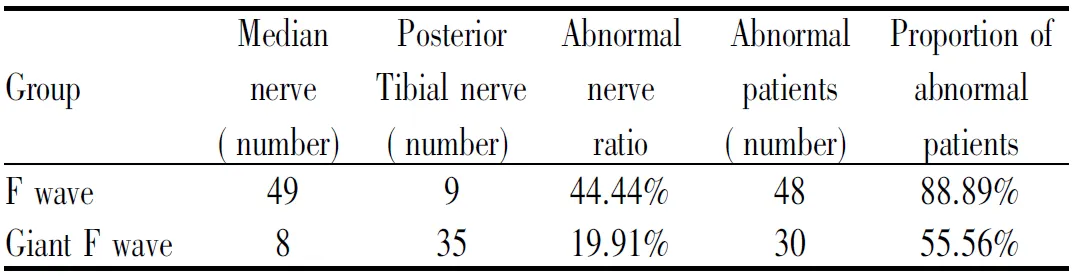

上下肢共检测216条神经,其中33条正中神经F波缺失,5条胫后神经F波缺失。在剩余的178条神经中F波出现率小于80%的正中神经有49条,胫后神经9条。共有48例患者的96条神经的F波出现率异常,异常率为88.89%。其中所有患者上肢的F波出现率平均为38.98%,下肢的F波出现率平均为89.03%。上肢的F波出现率降低明显(表1)。

2.3 巨大F波

测量正中神经和胫后神经的F波时发现共有43条神经出现巨大F波,其中胫神经35条,正中神经8条,巨大F波出现率为19.91%,而出现巨大F波的患者共30人,比例占到总人数的55.56%(表1)。

Tab. 1 Abnormal rate of F wave related parameters

2.4 巨大F波及束颤波的出现与病程的关系

研究中发现出现巨大F波患者的病程和未出现巨大F波患者的病程比较P=0.737,P>0.05两者无显著差异;而出现束颤波患者病程和未出现束颤波患者的病程比较:P= 0.001,P<0.05,两者病程有统计学意义(表2)。同时我们将病程平均划分为四个阶段,对不同阶段中巨大F波出现率及束颤波的出现率进行分析发现巨大F波和病程无明显线性关系,而束颤波出现率随着病程进展而逐渐降低。这也从另一方面证实束颤波和病程具有负相关性(表3)。

Tab. 2 Comparison of giant F wave and fasciculation potential in pathogenesis

GroupNerveGiant F wave(number) Fasciculation potential(number)PathogenesisNon-existent173270∗PathogenesisExistence4354∗

*P<0.05 the appearance of Giant F wave and fasciculation potentialvspathogenesis

Tab. 3 The relationship between the occurrence rate of giant F wave, fasciculation potential and the course of disease

GroupMonth:5~1516~2627~3738~48Giant F wave(%)21.1522.5008.13Fasciculation potential(%)24.361012.50

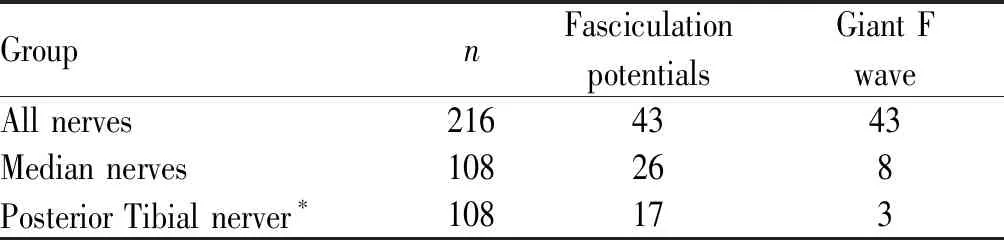

2.5 巨大F波和束颤波的关系

将ALS患者中出现的巨大F波和相应部位出现的束颤波进行比较,两者无相关性(2=1.084,P=0.298)。但将上肢正中神经的巨大F波和束颤波关系以及下肢胫后神经的巨大F波和束颤波分析发现:正中神经巨大F波的出现与束颤波的出现无差异(2=0.004,P=0.949);下肢胫后神经中两者的关系:2=3.884,P=0.049,P0.05,具有统计学意义(表4)。

Tab. 4 Giant F wave VS fasciculation potentials in different nerves

GroupnFasciculation potentialsGiant F waveAll nerves2164343Median nerves108268Posterior Tibial nerver∗108173

*P<0.05 giant F wavevsfasciculation potentials in different nerves(all nerve, median nerves, Posterior Tibial nerves )

3 讨论

F波是周围神经在超强刺激下产生冲动逆行向脊髓传导,兴奋脊髓前角运动神经元池并产生的回返放电[8];所有运动神经元均可产生F波[8]。正常人F波出现率一般在80%以上,在下运动神经元损害时,它的出现率可降低[9]。本组研究中发现患者F波出现率均有不同程度的减少,而且以上肢更为明显,这和既往杨玲艳等的研究结果一致[10]。正常人群一般无巨大F波的出现,而本研究中发现巨大F波出现明显增多并呈非对称分布,在下肢中较易观察到,且它的出现和病程无相关性。巨大F波的出现增多且分布不对称考虑和受累的脊髓运动神经元池的损害程度不同有关。巨大F波的出现提示运动单位缺失后有神经再支配,运动单位内神经再支配和代偿功能较好[8],表明疾病进展速度相对较慢,对病程进展判断有一定的提示意义[7]。由于巨大F波的出现和病程无相关性,所以有助于我们发现病程早期亚临床的下运动神经元受损和神经再支配。在本研究中发现巨大F波出现率高(下肢为主)而F波出现率明显减少(以上肢更明显),结合这个特点我们可以把以上肢为主的F波出现率下降和以下肢为主的巨大F波作为对诊断ALS的电生理评价敏感性阳性指标。

近几年束颤波在ALS诊断中也具有重要意义,也被纳入了诊断标准中[11]。本研究中发现束颤波出现和病程有关。考虑到束颤波产生在ALS早期与钠离子通透性增加,钾离子通透性降低,轴索兴奋性增高有关,所以可预测运动单位的不稳定性和轴索兴奋性增加,可作为早期标志物[12,13]。束颤多出现在未受累或受累程度较轻的肌肉中,随着病程进展,在疾病终末阶段肌肉萎缩明显,受累肌肉增多束颤波出现逐渐减少[14]。在疾病早期没有足够的证据发现周围神经轴突再生,束颤波出现考虑起源于下运动神经元的前角细胞[15],而部分是由于上运动神经元兴奋性增高所引起[16],后期束颤波的产生多有神经轴突再生,芽生形成侧枝有关,其形态较复杂[16]。最终当皮质脊髓束和外周运动轴突退化时,束颤就明显减少。本研究中发现胫后神经的巨大F波和束颤波具有一定关联。所以临床上怀疑ALS的患者肌电图中只要有束颤或者巨大F波其中一项就有助于提示患者有神经再支配及轴突芽生情况,且病程相对较早,有助于我们早期诊断及早给予临床干预。

综上所述,在电生理检查中我们可以把以上肢为主的F波出现率异常、以下肢为主的巨大F波和束颤波的出现可作为ALS电生理诊断阳性指标。有束颤波或巨大F波时可考虑疾病相对较早,且有较好的神经再支配及代偿,进展相对较慢。