“套路贷”犯罪特点、手段及打防对策研究

安 凯

(中国人民公安大学 研究生院,北京 100038)

“套路贷”并不是近两年的新兴产物,此类犯罪一直披着“民间借贷”、“经济纠纷”的外衣实施犯罪行为。 “套路贷”是违法犯罪团伙利用被害人急需资金而又无法或短时间内从正规借贷渠道获得的急切心态,假借民间借贷名义,以低息、无抵押、快速放贷为诱饵,诱使或者迫使借贷人签订“借贷”或变相借贷等相关协议,通过收取“家访费”、“调查费”、“保证金”等一种或多种费用,虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造认定违约、多平台借款平账、毁匿还款证据等一种或多种方式设置“套路”形成虚假债权债务关系, 进而非法占有他人财物的犯罪行为。自扫黑除恶专项斗争开展以来,公安机关将利用黑恶手段获取非法经济利益的“套路贷”犯罪作为重点打击目标,一批批涉黑恶的“套路贷”违法犯罪人员落入法网,打击效果显著。 本文以互联网检索案例为支撑,通过总结“套路贷”案件的特点和分析常用套路,提出针对此类案件的“甄、打、防”对策。

一、“套路贷”犯罪的特点

(一)专业性强,犯罪团伙化

根据扫黑除恶专项斗争打击的“套路贷”犯罪案件来看,此类犯罪具有团伙职业化特点,团伙内部分工明确,有目的有计划的实施犯罪行为,成员相互配合,一般具有业务、审核、财务、平账、催收等部门。各部门在统一指挥下,业务部门负责发放贷款信息,收集公民个人信息;审核部门负责审查借贷人个人、家庭财务状况,多选择中青年、名下有房产、缺乏法律和金融背景的人员作为犯罪对象; 财务部门负责发放贷款,抽取“手续费”、“中介费”;平账部门负责与借款人签订更高数额的“虚高借款合同”予以平账,垒高借款金额;催收部门负责通过威胁、胁迫、滋扰等手段恶意讨债。[1]多数犯罪团伙内甚至雇有“法律顾问”设计“法律陷阱”,完善证据链条,提起虚假诉讼。 由此可见,“套路贷”犯罪团伙手法专业,各环节环环相扣,组织配合程度高。

(二)涉黑涉暴,犯罪交叉并存

“套路贷”犯罪团伙多为涉黑组织,雇佣社会闲散黑恶人员催收债款, 他们披着合法借贷企业的外壳,恶意设置陷阱垒高债务进行暴力讨债。当借贷人无法按期还款时,团伙成员就会采用非法拘禁、人身侮辱、殴打胁迫等黑恶暴力手段进行威逼还款,甚至采用滋扰、纠缠,向借贷人及其家人住处泼洒油漆等无赖手段,对借贷人家人进行恐吓,手段之多,令人发指。在整个犯罪过程中,行为人采取的多种软硬暴力行为, 可能同时构成多种类型犯罪, 犯罪交叉并存,给侦查机关调查取证带来难度。

(三)“证据”完备,借助于公权力

“套路贷”犯罪团伙为了在后期经济纠纷诉讼上占得法律上的优势, 自贷款开始便处处完善自己的证据链条。 犯罪嫌疑人以所谓“行规”、“按时还款便无事” 等理由哄骗借贷人签订实际借款数额与借款合同数额不一致的“虚高阴阳合同”来获得书面证据证明自己的债权; 通过制造银行转账流水痕迹或者当面交付现金拍照等手段证明贷款确为借贷人所有,最终让借贷合同和银行流水相互印证,以“证据链”的形式坐实民间借贷的存在。“套路贷”虽然干的是见不得人的违法之事, 但是犯罪团伙手持完备的“证据链”, 他们便大胆向法院提起民间借贷纠纷诉讼,借助法院公权力之手,达到自己非法侵占被害人财产的目的。

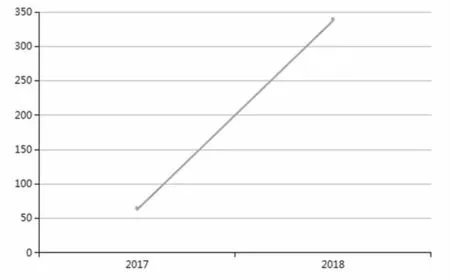

(四)犯罪成激增态势,社会危害严重

随着社会物质诱惑的增多,一些消费不理性、自控力较弱、 金融借贷知识欠缺的被害人易受“套路贷”犯罪团伙的欺骗,陷入巨额债务的深渊。 假借民间借贷之名行非法占有之实的“套路贷”犯罪开始大量蔓延。 以“套路贷”为关键词在中国裁判文书网上检索发现,自2017 年开始,“套路贷”在我国浙江、江苏、上海等沿海地区蔓延开来,发展迅速,从2017 年的79 起到2018 年的629 起。(如图一、图二)毫无疑问,“套路贷”犯罪案件呈激增态势发展。

图一 省份

在案件激增的背后,是对社会的严重危害。 “套路贷” 犯罪在对借贷人的财产权利和人身权利构成侵害的同时,但是进一步分析便会发现,此类案件引发了诸多社会问题:如借贷人无力还款,不堪犯罪嫌疑人的催收压力,只好卖房、偷抢甚至自杀,最终搞得家破人亡; 犯罪团伙中的讨债人通过暴力手段催收债款会造成诸多恶性事件,严重影响社会稳定,降低公民的安全感; 当犯罪嫌疑人利用制造的证据链条提起虚假民事诉讼, 利用国家公权力侵吞借贷人财产时,严重损害了司法公信力,降低了司法权威。

图二 审判年份

二、“套路贷”之常用套路解析

(一)签订虚高借款合同,制造银行流水

“套路贷”犯罪之所以能够成功实施,直接原因在于借款人急需资金而又无法或短时间内从正规渠道获取。行为人便以以小额贷款公司的名义,通过微信、QQ、群发短信、中介介绍等方式散布广告,以无息贷款、快速放贷等字眼吸引借款人的注意,然后以“手续费”、“行业规矩” 等各种理由诱导借款人与其签订明显不利于借款人的虚高借款阴阳合同。 在签订完合同之后,放贷人会通过银行转账或当面交付现金拍照的方式刻意造成借款人已经取得合同所借款项的假象,目的是为将来诉讼锁定证据。 而在私下放贷人会将虚高部分加以克扣,借款人实际所得金额明显少于合同款项。 例如,上海杭某通过朋友圈联系到放贷人傅某,借款4 万。傅某以“走账”为由与杭某签订16 万虚高借款合同,通过银行转账打给杭某16 万, 然后私下将其余12 万收回并收取手续费,杭某实际所得5000 元。几个月后,通过“平账”借款已经利滚利到了90 多万,杭某最终只能通过卖房来还款。[2]

(二)单方肆意认定违约,要求偿还借款

“套路贷” 借款合同中的违约条款往往十分苛刻,精细到时分,目的就是为还款设置障碍,为肆意认定违约创造条件,也正好印证了“套路贷”并不以赚取贷款利息为收益目标, 而是以非法占有借款人财产为预期目的。当还款日期临近,放贷人不主动提醒借款人逾期, 甚至故意失踪或以电话障碍为名导致借款人无法还款。或者对于借款人的部分还款,不法分子往往不出具收条,也不归还借条,要求借款人将还款转至第三人名下, 事后却以原始借条主张借款。 然后,放贷人以违约为名收取高额违约金、滞纳金或者诱骗借款人通过“平账”还款,进而掉入下一个圈套。

(三)通过介绍转单平账,恶意垫高借款

当借款人逾期还不起钱, 放贷人就会引导借款人用“平账”的方式解决。 所谓“平账”就是犯罪嫌疑人推荐借款人向另一家“贷款公司”签订更高数额的借款合同,以新笔借款来偿还逾期借款。“平账”的过程其实就是垒高借款,把虚增借款部分“坐实”的过程,使借款人的债务越来越高,这样不断地“借新补旧”、“拆东补西”,让“套路贷”犯罪团伙步步为营,使得被害人最后深陷巨额债务的泥潭。2015 年上海寿某通过一家小额贷款公司借款5 万,签下11 万虚高借款合同。还款期限到,无力还款的寿某在借款公司的引导下去另一家借款公司借钱,签订了56 万元的借款合同,实际到手8 万元。就这样经过三番五次所谓的“平账”,利息越滚越多,迫不得已欠款数额已来到572 万,深陷欠款深渊。[3]

(四)软硬兼施恶意讨债,提起虚假诉讼

“套路贷”犯罪的最终目标是获取被害人财产,此目标在此部分体现的淋漓尽致,犯罪嫌疑人为了讨债不遗余力,软硬手段轮番并用。有的采取“电话轰炸”、泼油漆刷墙、溜门撬锁、堵钥匙孔等“软暴力”; 有的采取非法拘禁、 暴力殴打等涉黑涉暴的“硬暴力”。 值得注意的是,有的犯罪团伙甚至借用司法诉讼的方式进行讨债。他们从一开始便保留银行流水、借款合同、公证文书等有力证据,法院在不知情的情况下,面对充分而完备的证据,借款人很难打赢官司,司法机关从而被动的成为犯罪嫌疑人讨债的工具。重庆市民小叶因急需用钱便向某小额贷款公司实际办理了2.8 万元贷款,但该公司以各种理由诱骗小叶与其签订了6.3 万元虚高借款合同同时制造了假银行流水并约定高额违约金。逾期后无力还款的小叶通过“平账”的方式还款,债务逐渐增长到42 万元,房屋也被抵押登记,最后该贷款公司将小叶告上法庭,小叶面临被拍卖房屋还款的境地。[4]

三、“套路贷”案件打防对策分析

由于“套路贷”以“民间借贷”作为掩护,设置众多行骗套路环节, 再加上潜在的缺乏防范意识的公众,形成了“甄别难,打击难、防范难”的局面,故笔者从甄别、打击、防范三个方面提出对策,[5]展开对“套路贷”犯罪的治理。

(一)案件甄别方面

首先, 要增强民警的案件敏感度, 跳出惯性思维。 由于普通办案民警缺乏民间借贷的法律知识以及此类案件的办案经验, 当看到借款合同、 银行流水、公证文书甚至是民事判决书后,会简单地认定为民事经济纠纷,对案件性质作出错误判断,导致被害人的合法权益受不到保护。 当接到借贷经济纠纷的报警后, 公安机关应该通过详细询问借贷纠纷发生地过程,加大核查力度,以此来判断案件性质。 公安机关应该着重从以下几点加强甄别:第一,借贷纠纷中是否有虚高借款合同、阴阳合同、房屋抵押全权委托书等明显不利于借贷人的合同存在;第二,借贷过程放贷人是否存收取名目繁多费用的行为;第三,借贷合同是否故意设置不平等条款等明显不符合民间借贷习惯的;第四,借贷过程中是否有实际所得金额少于借贷金额、银行转账并私下取回、“平账”等情形存在;第五,放贷人讨债过程中是否存在威胁、恐吓、暴力殴打等违法行为。如果在询问的过程中,发现有上述行为存在,公安机关应该果断立案,采取一系列侦查措施调查取证,保护借贷人的合法权益。

其次,加强业务学习。 为提高办案民警针对“套路贷”案件的甄别能力和证据收集固定能力,应该加强民间借贷法律知识和“套路贷”具体侦查方法的学习。公安机关可以通过总结“套路贷”案件特点、犯罪手段,举办典型案例分析会,前往具有丰富此类案件办案经验地区的公安机关进行指导学习等途径来提高自己的案件甄别能力和侦查能力。例如,浙江省杭州市为“套路贷”案件的高发地区,市公安局为提高各辖区内公安机关甄别打击能力, 根据现有破获的典型案例制作学习材料, 组织全体办案民警集中培训,在案件破获上取得了显著效果。

(二)侦查打击方面

第一,丰富线索来源。线索是侦查的出发点和重要基础,缺乏法律知识的“套路贷”被害人往往受犯罪嫌疑人的蒙骗很少选择报警,案件线索来源较少。故公安机关应该主动出击, 通过多种方式拓宽案件线索来源渠道。 首先,鼓励报警举报。 “套路贷”被害人在意识到被骗后,往往会选择报警处理,这也是公安机关最主要的线索来源方式。 在接报警的同时要做好群众举报接受工作, 公安机关积极拓宽线索举报渠道,创新举报形式,广泛宣传“套路贷”犯罪的危害及现阶段打击力度,为打击“套路贷”犯罪营造良好的外部环境。 其次,巡查走访。 公安机关应加大对辖区内常住人口以及流动人口的走访, 加强与社区工作人员、街道居委会的联系,了解辖区内是否有深陷债务、经常被讨债人员骚扰的居民家庭存在,同时加大对有相似犯罪前科、 社会闲散的重点人员的盘查力度。 最后,情报研判。 信息化社会,情报主导侦查, 刑事犯罪情报部门为犯罪侦查提供重要侦查线索。在“套路贷”侦查线索的收集过程中,情报部门应实现情报信息研判常态化,在对重点行业、特殊区域的摸排中发现有关“套路贷”的侦查线索。例如,加强对网络空间的摸排。“套路贷”犯罪多通过互联网、微信等网络途径发布放贷信息, 公安机关要利用信息化手段, 设置摸排条件, 对符合条件的情报进行研判,生成侦查线索。

第二,明确侦查要点。由于“套路贷”案件多种犯罪交叉并存、涉案金额巨大、团伙有组织,所以公安机关应从案件定性、涉案金额的认定、共同犯罪范围认定三方面着重开展侦查工作。首先,在案件定性方面,要查明涉案“套路贷”公司的经营情况,利用哄骗、欺瞒真相等手段虚构债务事实的情况,掌握犯罪嫌疑人认定被害人违约的方式, 制造银行流水、讨债、“平账”等行为的具体细节等内容,结合案件本质从整体把握。其次,在涉案金额认定方面,要查明“套路贷”公司的银行开户信息、银行转账流水信息,查明“套路贷”公司的涉案数量、放贷资金来源以及借贷活动中以“手续费”、“中介费”等名目收取的费用情况。 最后,在共同犯罪范围认定方面,要查明犯罪团伙中幕后出资人及指挥者, 摸清犯罪团伙内部各犯罪嫌疑人的具体分工,梳理犯罪团伙的组织架构,厘清各成员涉案情节,判断各人员的犯罪故意。

第三、注意证据收集。 “套路贷”犯罪环节众多,案件复杂, 定罪量刑必须依靠一系列客观合法的证据。在前期甄别的基础上,根据“套路贷”犯罪流程以及犯罪构成, 公安机关取证工作应主要收集以下两方面证据:1.客观性证据。[6]通过采取到相关机构查询、调查访问等措施调取涉案公司的工商登记资料,查明犯罪嫌疑人身份信息、公司经营情况;通过对犯罪嫌热人公司、住址、车辆的搜查,扣押“虚高借款合同”、“阴阳合同”、担保合同、房屋抵押全权委托书、房屋租赁合同、“平账” 借款合同等能够证明借款事实的书证以及“管制刀具”、木棒等能够证明涉嫌暴力讨债的物证。[7]通过银行调取用于查明转账和取现记录的银行卡明细和柜台、ATM 机视频监控录像;收集被害人伤势的法医鉴定、民事诉讼的材料;调取犯罪嫌疑人手机通话记录、微信聊天记录等证据。2.主观性证据。 通过讯问犯罪嫌疑人获取犯罪集团层级组织、人员分工、利益分红、作案手法和各成员对于“主观明知”等方面的言词证据;[8]通过询问被害人、 讯问犯罪嫌疑人获取犯罪嫌疑人实施哄骗、欺瞒真相、暴力威胁等行为细节的证据以及犯罪嫌疑人如何虚构债务、制造银行流水、引导“平账”、肆意认定违约、讨债等方面的言词证据;通过到被害人住址、单位调查访问收集犯罪嫌疑人实施暴力讨债的证人证言,例如泼油漆、殴打被害人及其家人的证人证言; 多名被害人陈述之间关于被骗套路的相互印证。

(三)案件防范方面

在“套路贷”犯罪的防范上,首先要加强公安机关对民间借贷公司的管理,做好民间借贷公司基础信息的登记与备案,掌握好公司的经营情况、人员结构等内容。 同时工商、银监等主管部门应及时查处无金融行业经营资质的网贷平台、小额贷款公司等以各种形式从事非法高利放贷活动的组织。 其次,公安机关要深入到所管辖辖区内,梳理排查辖区内从事高利贷行业的人员, 对其中有犯罪前科、涉黑涉暴的重点人员进行动态管控。 同时,公安机关应主动走访, 了解辖区内民间借贷的基本情况,及时掌握非法民间借贷的苗头信息。 不仅如此,要加强“套路贷”宣传教育,公安机关可以通过微信公众号、张贴宣传海报等方式,以真实案件为讲解,揭露“套路贷”犯罪的特点、危害后果和常用套路,提高民众针对此类犯罪的警惕性。 最后,人民群众应增强基本的民事法律常识和财产保护意识,根据自己的消费水平合理消费,需要借款时到银行或其他正规网贷渠道进行, 不要随便签下高于借款额、涉及财产处置的合同。 如果遇到非法借贷、暴力讨债的情况,应及时报警,向公安机关提供相关案件线索,帮助公安机关侦破案件。

四、结语

民间借贷规模的不断扩大,给“套路贷”等新型犯罪提供了滋生的土壤, 此类犯罪的发展蔓延不仅侵害了被害人的财产权益, 而且其中夹杂的多种犯罪严重影响社会的稳定。 在当前侦查实践中, 面对“套路贷”犯罪案件,公安机关在一些方面还存在困扰,例如案件甄别、案件定性、证据收集,为解决这些问题,只有从甄别、打击、防范三方面入手,在总结“套路贷” 犯罪特点和分析犯罪手段的基础之上,逐渐提高案件甄别能力、 明确侦查要点、 注意收集证据、加强联合协作和宣传教育。