食管鳞状细胞癌淋巴结转移与体细胞突变GC%水平的相关性研究*

王绍靖 陈晓瑞 菅喜岐

食管癌是一种常见的消化系统恶性肿瘤,位居全球恶性肿瘤发病率第9 位,死亡率第6 位[1]。食管癌可分为鳞癌和腺癌两种病理类型,中国食管鳞状细胞癌占食管癌的90%[2]。淋巴结转移是影响食管鳞状细胞癌患者术后预后的主要因素之一。虽有多项探索食管鳞状细胞癌淋巴结转移的分子机制研究,但仅停留于基因表达水平的变化,如PIM-1、p53、p21和PCNA基因[3-4],尚未发现基因突变相关的分子标记。目前若干国际癌症基因组研究项目如癌症基因组图谱(TCGA)提供了大量癌症全外显子组基因变异数据和对应的临床资料[5],为基因突变水平的研究提供了基础资料。本研究利用这些基因数据及临床资料,选择符合纳入标准的91 例食管鳞状细胞癌患者全外显子体细胞突变数据进行分析,探索与食管鳞状细胞癌淋巴结转移相关的分子标记。

1 材料与方法

1.1 数据资料收集

从Broad GDAC Firehose网站(http://gdac.broadinstitute.org/)下载TCGA数据库中全部食管癌患者的全外显子体细胞突变数据,从cBioPortal 网站(http://www.cbioportal.org/)下载患者对应的临床资料,下载日期均为2017年9月20日。该临床资料提供了利用苏木精-伊红对淋巴结进行染色,通过镜检对淋巴结转移阳性进行的计数,及其按照美国癌症联合委员会(AJCC)肿瘤淋巴结分期标准对患者的淋巴结转移状态的描述。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:1)疾病类型:食管鳞状细胞癌;2)临床资料完整:包括发病年龄、性别、肿瘤位置和TNM分期等;3)可获得对应样本的全外显子体细胞突变数据。

排除标准:1)临床资料中缺少淋巴结转移信息;2)样本对应的基因变异类型为非体细胞突变。

1.3 临床资料

符合纳入标准的食管鳞状细胞癌共91 例,其中84例初始诊断时间为2009年~2013年,6例在2009年之前,1例不详;男性77例(淋巴结转移34例,无淋巴结转移43例),女性14例(淋巴结转移4例,未发生淋巴结未转移10例);中位发病年龄58岁。

1.4 统计学分析

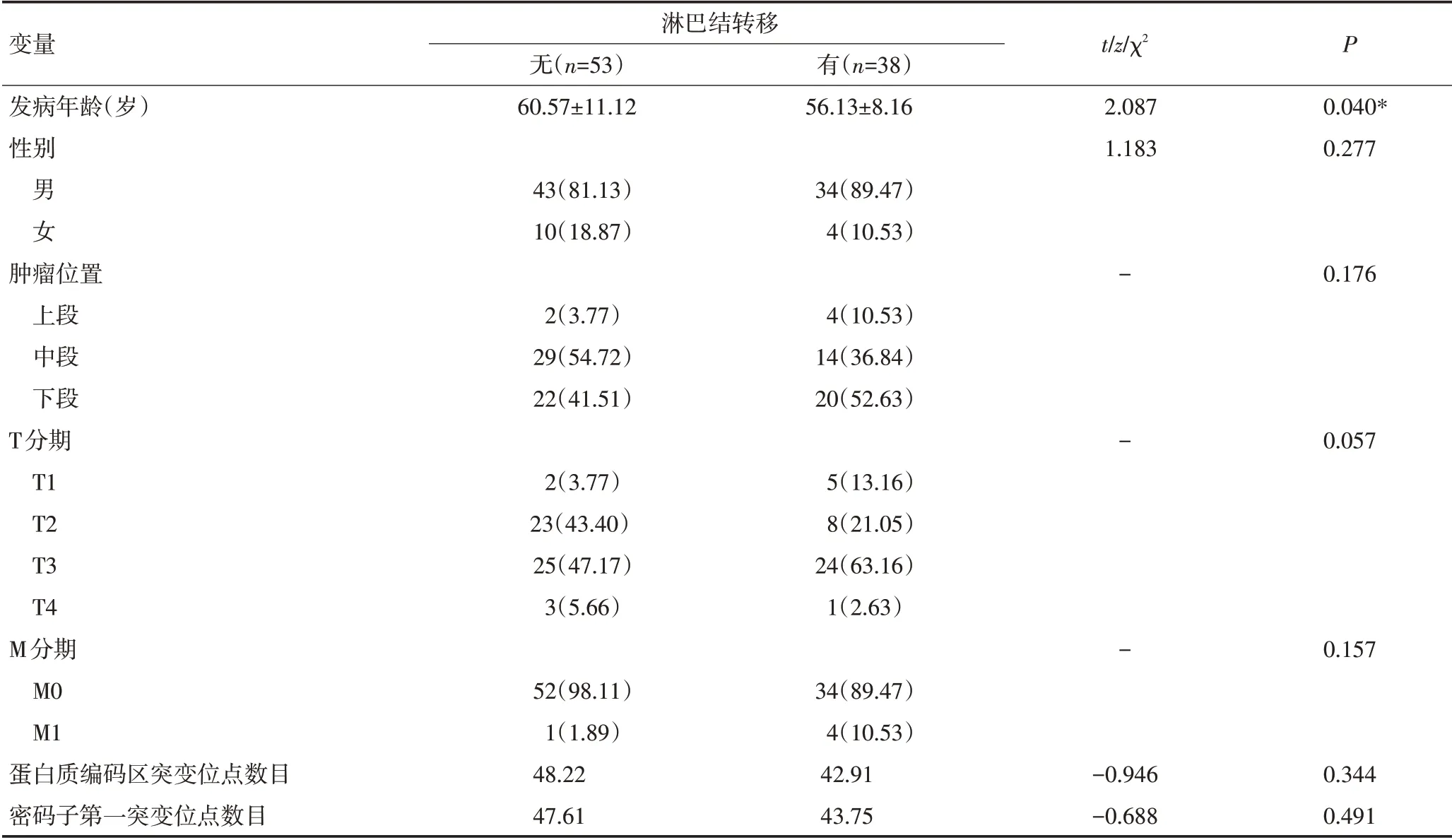

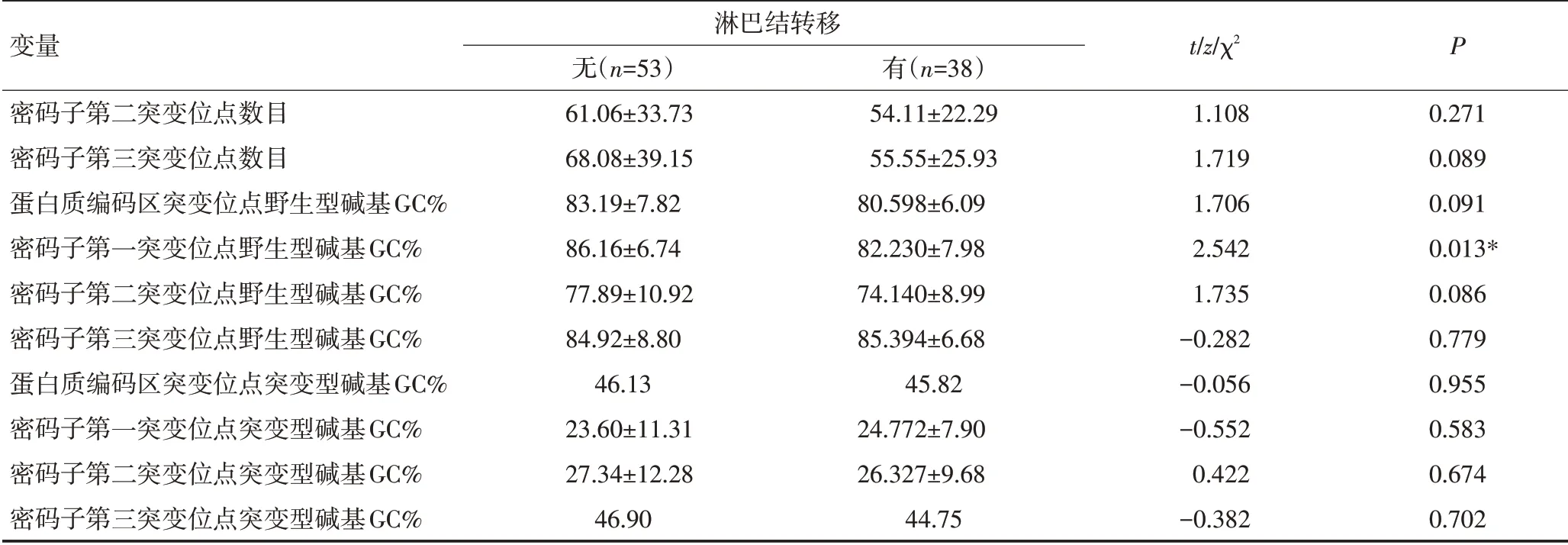

根据是否发生淋巴结转移对患者进行分组,对17项指标进行组间差异分析,其中包括发病年龄、性别、肿瘤位置、T 分期、M 分期、蛋白质编码区突变数目,密码子第一位、第二位、第三位突变数目,蛋白质编码区突变位点野生型碱基GC%,密码子第一位、第二位、第三位突变位点野生型碱基GC%,蛋白质编码区突变位点突变型碱基GC%,密码子第一位、第二、第三位突变位点突变型碱基GC%。

使用SPSS 17.0 软件进行统计学分析,采用Levene检验对计量资料进行方差齐性检验,采用独立样本t检验进行组间单因素差异分析;采用Pearson χ2检验或Fisher 精确概率检验对计数资料进行组间单因素差异分析。单因素分析具有统计学意义的指标纳入二元Logistic 回归模型进行多因素分析,采用条件概率逐步后退法建立模型,以消除交互影响,确定食管鳞状细胞癌淋巴结转移相关的独立危险因素。P<0.05为差异具有统计学意义。采用ROC曲线和约登指数法确定最佳截断值、灵敏度和特异性,通过ROC曲线下面积来评价影响因素的价值。

2 结果

2.1 单因素分析

对17项指标进行单因素分析结果见表1,结果显示发病年龄(t=2.087,P<0.05)、密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平(t=2.542,P<0.05)共2个指标与食管鳞状细胞癌是否发生淋巴结转移组间差异有统计学意义。其余指标(性别、肿瘤位置、T 分期、M 分期、突变位点数目、蛋白质编码区及密码子第二、三位突变点野生型碱基GC%水平、突变位点突变型碱基GC%水平)组间差异均无统计学意义。

表1 单因素分析淋巴结转移影响因素 n(%)

表1 单因素分析淋巴结转移影响因素(续表1)

2.2 多因素分析

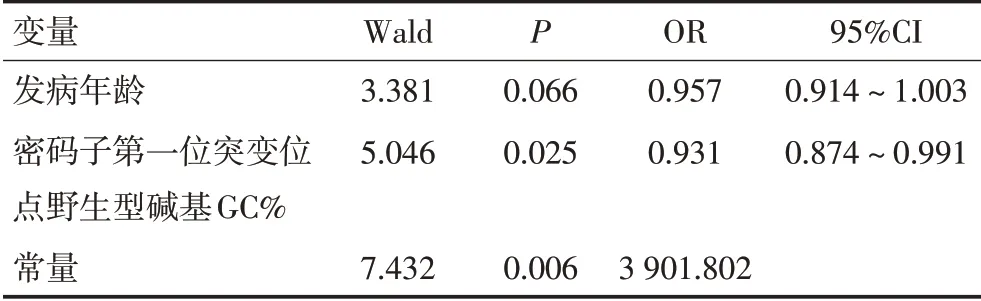

将患者是否发生淋巴结转移的分组信息作为因变量,将单因素分析结果中有统计学意义(P<0.05)的2 个指标发病年龄和密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平作为协变量带入二元Logistic 回归模型,得到关于食管鳞状细胞癌淋巴结转移概率的回归方程:In[p/(1-p)]=-0.044X1-0.072X2+8.269。其分析结果如表2所示,显示密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平与食管鳞状细胞癌淋巴结转移存在相关性[OR(95%CI)=0.931(0.874~0.991),P<0.05],是发生淋巴结转移的保护因素。而发病年龄不能视为影响食管癌淋巴结转移的因素。

表2 食管癌淋巴结转移多因素Logistic回归分析

2.3 密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平对淋巴结转移的评估价值

密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平与食管鳞状细胞癌淋巴结转移存在相关性,其ROC 曲线下面积为0.639(P<0.05,95%CI 为0.522~0.756),表明密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平对于食管鳞状细胞癌淋巴结转移有潜在诊断价值(图1)。密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平的最大约登指数为0.277,由此确定该指标的最佳截断值为86.235%,对应的敏感度和特异性分别为56.6%和71.1%。

图1 密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平评估食管鳞状细胞癌患者淋巴结转移的ROC曲线图

3 讨论

手术切除是食管鳞状细胞癌的主要治疗方法,而淋巴结转移与否是影响患者手术预后的重要因素[6-7]。目前可有效预测食管癌淋巴结转移风险的分子标记较少,并且大多为基因表达异常[3-4,8],鲜见以基因组DNA突变为分子标记的报道。近年采用统计学方法筛选肿瘤发生、发展过程中显著相关的指标已成为研究热点之一[9-10]。本研究通过对符合纳入标准的91例食管鳞状细胞癌患者的全外显子组体细胞突变进行统计学分析,发现氨基酸密码子第一位突变时,发生突变位置的野生型碱基GC%水平与食管鳞状细胞癌淋巴结转移显著相关(P<0.05),并对预测淋巴结转移风险具有潜在价值。本研究结果提示密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平越高的患者发生淋巴结转移的风险越低。

氨基酸密码子不同位置发生突变对其编码的蛋白质影响不同,密码子的第三位碱基突变不影响其编码的氨基酸,密码子第二位的碱基突变可能会导致其编码氨基酸的理化性质发生变化,密码子第一位碱基突变对氨基酸变化的影响比第二位的更加重要[11]。所以将食管鳞状细胞癌的体细胞突变按照密码子位置不同进行分类,进而对不同位置上的突变进行统计学分析,有助于深入探索突变在淋巴结转移过程中的差异。本研究结果中密码子第一位突变点的野生型碱基GC%水平组间差异,可能源于肿瘤发生、发展过程中的选择压力。Jiang 等[12]提出人类基因突变具有方向性,并且在外显子组中G:C→A:T突变的频率最高,揭示了人类基因组中G/C野生型碱基更容易发生突变,导致发生突变区域碱基A/T比例增大。本研究结果中密码子第二、三位突变位点的野生型碱基的GC%水平在组间无显著性差异,可能是密码子不同位置受到的选择压力不同导致。密码子各个突变位置的突变型碱基GC%水平,均未发现组间差异。

GC%是基因组DNA 的重要指标,通常具有区域性变化的特点,其可以通过影响蛋白质编码和调控基因表达来影响细胞功能。Figuet 等[13]对44 种脊椎动物密码子第三位GC%进行进化分析,结果表明编码区GC%含量与核型特征相关,提示该指标可作为碱基组成动态进化的标记并最终影响蛋白质的进化。Chen 等[14]通过构建利用GC 含量等指标预测基因编码区点突变率的统计模型,阐述了基因突变、GC含量与基因表达水平的相关性。本研究通过单因素分析和多因素Logistic回归分析发现密码子第一位突变点野生型碱基GC%水平与食管鳞状细胞癌淋巴结转移显著相关,是其保护因素,提示该区域具有较高的GC%水平时患者发生淋巴结转移的风险较低。ROC 曲线表明该指标具有潜在的临床应用价值,但其曲线下面积、敏感度、特异性等指标均有可优化的空间,在后续研究中可能从以下方面进行优化:1)排除非相关因素干扰:将突变范围缩减至癌症相关基因或食管癌相关基因的编码区;2)增加样本量:建立验证队列并对结论的稳定性进行评价。

不同的淋巴结清扫范围会有不同的淋巴结转移率,为探明受检淋巴结范围影响,按照本研究淋巴结转移阳性和阴性对患者进行分组,比较组间受检淋巴结数目差异。Levene 检验结果显示组间数据方差齐,独立样本t检验结果显示组间受检淋巴结数目无差异(t=-0.903,P>0.05)。该结果表明本研究中受检淋巴结数目在淋巴结转移阳性和阴性患者组间差异无统计学意义。

食管鳞状细胞癌发生、发展的分子机制比较复杂,与基因突变[15]、基因表达水平变化[16]、基因甲基化[17]等多种变异类型有关。本研究结果为食管鳞状细胞癌淋巴结转移研究提供了新思路,并为淋巴结转移风险预测提供了新的潜在分子标记。