奥芬巴赫轻歌剧创作中的喜剧精神

杨和平

奥芬巴赫(1819——1880),德裔法国人,大提琴演奏家、作曲家、指挥家、歌剧脚本的共同撰写人、导演、上演自己作品的剧院(“快活的巴黎人”,1855年创办)经营者。他一生创作了一百多部音乐戏剧作品,大多数为两幕、三幕轻歌剧,被誉为“法国轻歌剧的奠基人”、“音乐史上最伟大的讽刺家之一”(索列尔金斯基语)。此外,还有戏剧评论、幕间音乐剧等作品。

轻歌剧是19世纪下半叶上承歌剧、下启音乐剧的一种体裁。如马克思所说:“人们创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲的创造,并不是在他们选定的条件下创造,而是在自己直接碰到的既定的,从过去继承下来的条件下创造。”①奥芬巴赫的创作结合了舞台剧的传统,大胆采用生活舞蹈题材(以康康舞、华尔兹、加洛普舞、进行曲、小夜曲居多),并借鉴喜歌剧、巴黎林荫路演出与城市民谣的形式,情节通俗易懂、生动有趣,乐思丰富、配器典雅、节奏活泼,代表作品有《地狱中的奥菲欧》《美丽的海伦》《巴黎人的生活》等。他以轻松愉快的音乐、充沛饱满的热情和犀利尖锐的笔调,在歌颂善良、正义和爱情的同时,对资产阶级上流社会贵族过分追求享乐、金钱、昏庸腐败的黑暗面加以嘲讽。他的轻歌剧推动了英国、奥地利轻歌剧的发展,影响了匈牙利的莱哈尔、英国的沙利文、奥地利的施特劳斯、苏佩,以及美国的现代音乐剧。

奥芬巴赫轻歌剧中的喜剧性体现

在西方文化史上,喜剧不仅是一种艺术形式,更是一个美学范畴。它源于古希腊,雏形是当时人们在节日庆典时的化装游行,并逐渐将这种风俗演变成了滑稽戏。随着滑稽戏的不断充实、丰满,发展成了喜剧。喜剧这种形式的基本特征是:在戏剧结构中一般采用趣味性的手法、诙谐戏谑的戏剧语言,展示故事的戏剧性,刻画人物的戏剧性格,在逗笑他人的同时,引导人们对社会、政治、道德等深层主题进行思考,表达对滑稽、丑恶现象的嘲讽,以及对理想生活的向往。其中,对喜剧发展产生重要影响的是戏剧作家莫里哀,他在传统喜剧的基础上,语言更加尖锐、活泼,更注重应用变形、夸张的手法,并汲取民间元素,开创了喜剧新风格、新时代,代表作品有《吝啬鬼》《伪君子》等,被誉为“法兰西精神的代表”。在音乐界也有一位法兰西喜剧(轻歌剧)精神的代表,他正是被誉为“法国轻歌剧的奠基人”的奥芬巴赫。

国家大剧院上演《霍夫曼的故事》(摄影:王小京,2013)

奥芬巴赫的轻歌剧集感官享受和社会讽刺于一身,题材一方面取材于古希腊神话或中世纪传说,另一方面来自当时人们议论的话题。音乐的大致面貌,一是19世纪浪漫主义旋律;二是故作痴愚的闹剧,通过嘲笑别人、嘲笑自己寻开心。其情节富于喜剧性,带有愚人愚己性质,有时借题发挥,讽刺当时社会生活和第二帝国的时政。法国在半个世纪内经过“大革命——拿破仑战争——波旁复辟——共和国——拿破仑三世复辟”走马灯似的政体轮换,理想早已破灭,人们开始追求现世的快乐。奥芬巴赫浮华的轻歌剧正好契合这种时代氛围,甚至被视为法兰西第二帝国的音乐象征。

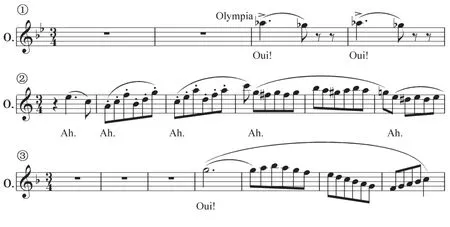

奥芬巴赫的音乐创造闹剧、小丑。《地狱中的奥菲欧》(1858)改编自古希腊神话故事,剧中充满了讽刺和挖苦,对乐神奥菲欧、阿尔卑斯山诸神的劣迹进行讽刺,实则是在影射当时上层社会、政界人物腐败无能,以及舆论界的自大狂妄和虚伪庸俗。其中,开场曲引用巴洛克时期作曲家格鲁克的《我失去了尤丽狄茜怎能活》的开始部分,巧妙地借用他人旋律表现奥菲欧的不真诚、不情愿,从而产生讽刺的深意(见谱例1)。而在音乐的结尾,采用了民间的三种舞曲旋律,呈现出众神欢舞场面,在热烈、欢乐的氛围中结束(见谱例2)。

谱例1

谱例2

《美丽的海伦》(1864)是“新编”古希腊神话史诗《伊利亚特》,将社会公认的“神圣”事物与传统道德开玩笑,实际上是揭示当时上流社会穷奢极欲的生活状态,具有隐喻现实政治与经济危机的内涵。剧中第三幕海伦的咏叹调《啊!真的,我没有罪》,采用连续的上行音阶,以表现王后海伦急切、愤怒的内心,营造出压迫、紧凑的氛围(见谱例3)。

谱例3

《霍夫曼的故事》(1881)②是寓言性歌剧,虽是正歌剧形式,但在情感上仍是表达对现实的失望和讽刺。剧中串联描述了一位对爱情充满憧憬的艺术家在庸俗的现实生活中遇见美丽而虚假的木偶、受金钱腐蚀的妓女、执迷于心愿的病弱女子等三个互不相连的故事,爱情幻梦最终逐一破碎,艺术家也体悟到真正的爱情只存留于艺术之中。剧中第一幕对奥林匹亚的音乐形象塑造,以级进、跳音、音阶式的花腔走句为主,形象活泼(见谱例4)。安东尼亚在第二幕的音乐形象,突出了她善良、温柔、纯朴、病态的人物性格(见谱例5)。茱丽叶塔的音乐形象,塑造了她虚荣、傲慢、轻浮、玩世不恭的性格特点(见谱例6)。

谱例4

谱例5

谱例6

从奥芬巴赫轻歌剧的创作中,我们可以窥见:其一,内容充满娱乐性,充满嘲笑与讽刺。他糅合了喜剧性因素和悲剧性因素,虽有迎合权贵口味的一面,但更深含发人深思的意味,以夸张、幽默甚至荒诞的艺术方法,表现深刻的喜剧内涵。如同果戈理“含泪的微笑”的文学创作那样,既取悦观众又针砭时弊。让听众在笑声中哭泣,在诙谐中沉郁,回归“原初的、真正的”喜剧艺术的本质。其二,他追求优雅精致而且美丽的作品,③崇拜莫扎特和韦伯,具有古典的音乐风格,透露着莫扎特式的古典明朗与简单朴实。他的歌剧凭借自己的性格、见解,个性灵巧、突出音调的变化,在优美的古典音乐中“不经意”地营造了轻松诙谐的“偶然”的滑稽因素,在滑稽中又埋伏、透露出温情或苦涩。他常采用大调式,配以多变的节奏型,加入笑声、康康舞高潮时的尖叫声;善于运用铜管和木管乐器烘托戏剧情节,在尾声时采用逐渐加快速度的方式将音乐推至高潮。由此,作曲家罗西尼称他为“香榭丽舍的莫扎特”。

概言之,奥芬巴赫的轻歌剧创作,一半是幽默,一半是温情、哀伤,甚至是苦涩、悲戚。音乐是一种呐喊,在剧中充斥着对传统的蔑视和对现实的揶揄,风格晶莹可爱、极具讽刺性,在荒诞、嬉笑的黑色幽默表象下,深藏着一种深刻的喜剧精神。奥芬巴赫是不朽的。他的音乐代表了巴黎的一个时代,在那二十年中,巴黎人用温和的讽刺与嘲笑看待世界,忘记了政治、血腥和战争,以寻欢作乐和闹剧打发时光。“奥芬巴赫音乐的特点是富于光彩、精神焕发、优美雅致、轻松讽刺,也许有时轻浮、辛辣和夸张,但十分动人。……奥芬巴赫创作中的音乐才能和技巧,至今不仅无人能够超越,甚至无人可与其相比,堪称近代轻歌剧的典范。”④

奥芬巴赫轻歌剧中的精神内涵

承上所言,奥芬巴赫对喜剧具有独特的见解及对喜剧价值的肯定与追求。他关注生命,认为艺术既要关注当下现实生活,又要思考生命实在,凭借直觉去感知变化着的绵延。从审美角度看,通过对奥芬巴赫喜剧形式及其创作技法的分析,他重视从直觉出发,观照事物的哲理,从“喜剧的逻辑”“梦境的逻辑”“游戏的逻辑”三维度,将时间看作是绵延不断的生命之流,从直觉到绵延再到道德的无形超越,继而刻画剧中人物、喜剧艺术的思维方式及喜剧背后的深刻内涵,并在此基础上提出一种运动的生命哲学审美观。形下是“生活”,形上是“精神”。他认为,积极承担社会责任是喜剧的终极目标,“和谐”“至美”“至善”的追求,是对生命的双重观照。

在奥芬巴赫的歌剧作品中,人物历经从生活到生命、从行动到道德、从同情到直觉、从喜剧到艺术的动态发展的美学图式。他用“笑”思考喜剧的性质,“由滑稽引起的笑”,“笑”是现实生活的具体内容,是对社会的一种警示,是个体对社会的一种离心表现,表达了生命对当下社会生活的不关注和不适应。通过他人的“笑”,制裁个体对生活的离心(心不在焉)行为,社会希望能引起个体的不安与畏惧,帮助个体恢复对生活的关注、自身的灵活性,帮助他们从可能的沉睡和孤立中苏醒过来,具有一定的社会功能。以“笑”为审美标准的喜剧,更具创造精神。它抛开生活外壳,回归个性、心灵的天然,再现的是流动的精神实在,直抵非功利之绵延。他认为,现实不是实在,是人类生活、生存的对象,是实在被抽走非功利性后的产物。

一般而言,惊恐和悲悯是悲剧用来荡涤心灵的方式,而在奥芬巴赫眼中,用幽默与欢笑去感化心灵的喜剧才能真正解放人性。喜剧,在他看来是讽刺现实弊端的最佳方式,是文明取代野蛮、理智战胜愚昧的有力武器。从这个意义上说,喜剧的目的比悲剧更加崇高,喜剧有着教化、美育的作用。从心理学角度论,奥芬巴赫的“幽默”是人自身内部的一种理想状态,是本我、自我、超我的和谐一致才能达到的。奥芬巴赫认为,幽默需要人们积极认识自身,敢于讽刺、揭露社会现实阴暗面。奥芬巴赫从主体心理的角度切入,将幽默当作一种生存的艺术和人生哲学,即上升到人生观的层面观照,从主体意识到现象,从而做出相应反应的思维;将幽默作为一种心理机制(自我内部调节的手段),是为一种人生姿态(生存艺术的价值)。“当人们以一种喜剧的态度来对待生活的苦恼时,他就获得一种防止心理失衡的手段。”⑤奥芬巴赫对喜剧有深层次的认识,他认为,一个真正的幽默作家,应认识自身缺点,不怯于他人非议,并将其与他人缺点一同纳入自己的喜剧视野中。正如宗白华所言,幽默是一种人生态度,“是以广博的智慧照瞩宇宙间的复杂关系,以深挚的同情了解人生内部的矛盾冲突。在伟大处发现它的狭小,在渺小里却也看到它的深厚,在圆满里发现它的缺憾,但在缺憾里也找出它的意义。于是以一种拈花微笑的态度同情一切;以一种超越的笑、了解的笑、含泪的笑、惘然的笑包容一切以超脱一切,使灰色黯淡的人生也罩上一层柔和的金光。……这是一种所谓幽默(Humour)的态度。真正的幽默是平凡渺小里发掘价值。以高的角度测量那‘煊赫伟大’的,则认识它不过如此。以深的角度窥探‘平凡渺小’的,则发现它里面未尝没有宝藏。一种愉悦、满意、含笑、超脱,支配了幽默的心襟”⑥。奥芬巴赫喜剧中“笑”的载体,是对生活的概括和取舍,也是一种理性、智慧的平常心。他认为,喜剧(“笑”)能利用自身能力充分发挥主观能动性,对客体进行反思,并使人们摒弃自身肤浅与错误,对渺小平凡的功利性人生目的的超越,继而超越自我、超越现实。诚如黑格尔所赞赏的“自己笑自己”,这种超脱的态度,也意味着虚妄与功利,对于自己的“洞察”也无须自鸣得意,正是得以洞察目的与行为之间的矛盾,才是真正的喜剧性所在。

小 结

丹纳曾说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”⑦喜剧精神是奥芬巴赫轻歌剧创作美学中戏剧性的核心,渗透着怪诞或反讽观念。其精髓是以反思实现超越,“审美客体的特征——喜剧意识的对象化”“创造主体的智慧——喜剧意识的理性化”“欣赏主体的笑共同——喜剧意识的直觉化”,构成戏剧性范畴系统。奥芬巴赫正是用这种喜剧方式,在歌舞升平中、在嬉笑怒骂里,揭示黑暗现实与深刻人性;在滑稽荒诞中,在人们笑过之后,重新审视自己,反思社会、人性。

注 释

①中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译《马克思恩格斯全集》(第四卷),人民出版社1974年版,第189页。

②奥芬巴赫在排练中逝世,此后由恩斯特·吉罗(Ernest Guiraud,1837——1892)将对白加配宣叙调并完成配器,于1881年首演。

③〔法〕罗贝尔·布尔瓦耶著,戴义冰、陈锋译,冷杉审校《奥芬巴赫画传》,中国人民大学出版社2004年版,第8页。

④转引自余凤高《奥芬巴赫的〈地狱中的奥菲欧〉》,《音乐爱好者》2007年第1期。

⑤潘智彪《喜剧心理学》,三环出版社1989年版,第266页。

⑥宗白华《艺境》,安徽教育出版社2006年版,第158页。

⑦〔法〕丹纳著、傅雷译《艺术哲学》,江苏文艺出版社2012年版,第87页。