论执行依据不明的功能异化与矫正

——以执行检察监督为切入点

隋璐明

一、引 言

随着司法改革的逐步推进,尤其是《中华人民共和国宪法修正案》《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》第三次修正于2018年先后通过后,我国监察制度正式确立。国家监察委员会和地方各级监察委员会以调查权取代了原来由人民检察院行使的针对部分职务犯罪的刑事侦查权。由此,“检察机关在顺应这种改变的同时,应当主动把握转换的方向,将其今后工作重心的一部分向民事职能倾斜”[注]王亚新:《检察机关民事职能的再定位》,《中国法律评论》2017年第5期。。民事执行检察监督职能乃检察机关民事职能[注]王亚新在《检察机关民事职能的再定位》(载于《中国法律评论》2017年第5期)一文中认为,检察机关民事职能包括民商事审判监督职能、民事执行监督职能和提起公益诉讼的职能。中的重要组成部分。值得庆幸的是,我国有关民事执行检察监督的法律已经经历了探索[注]1998年最高人民法院颁布《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第128条至136条明晰了上级人民法院对下级法院执行行为的监督权,具体的措施有指令下级法院纠正、通知暂缓执行等。2000年最高人民法院颁布《关于高级人民法院统一管理执行工作若干问题的规定》,进一步完善了人民法院内部监督制度。、试点[注]2011年最高人民法院和最高人民检察院会签《关于在部分地方开展民事执行活动法律监督试点工作的通知》,尝试突破人民法院内部自行监督执行行为的立法格局和司法实践,授权人民检察院在法定的情况下,有权依据当事人、利害关系人的申请,对人民法院的执行活动实施法律监督。和立法[注]2012年新修订的《中华人民共和国民事诉讼法》于第235条明确将人民法院的执行活动纳入人民检察院检察监督的范畴。阶段,尤其是“两高”于2016年11月联合印发的《关于民事执行活动法律监督若干问题的规定》(以下称《法律监督规定》),更是细化并完善了《民事诉讼法》中有关民事执行检察监督的规定,使得人民检察院进一步明确了执行检察监督的范围、管辖、方式、效力、审查期限和受理程序等方面的问题。[注]郑新俭:《最高人民法院、最高人民检察院〈关于民事执行活动法律监督若干问题的规定〉的理解与适用》,《人民检察》2017年第2期。然而, 《法律监督规定》第6条第1款有关民事执行检察监督启动要件的规定却略显模糊且缺乏可操作性:原则上当事人、利害关系人、案外人应当在穷尽法院救济手段(如执行异议、复议或者诉讼)后,才有权向检察院申请检察监督,这符合学界认可的检察监督的节制性(又称为检察监督的克制性、有限性、谦抑性)[注]熊跃敏在《承继与超越:新民事诉讼法检察监督制度解读》(载于《国家检察官学院学报》2013年第2期)一文中,指出在执行检察监督过程中,如何协调检察监督、执行救济与法院内部监督的关系至关重要,其关涉执行监督体系的构建。虽然民事执行检察监督具有正当性,但是其应当保持克制性。谷佳杰老师在《民事执行检察监督的当下境遇》(载于《当代法学》2015年第2期)一文中,指出检察监督权具有有限性及补充性的内在原理,所以检察机关不宜以积极介入的方式支持法院的执行行为。;但是当事人、利害关系人、案外人具有正当理由的,有权直接向检察院申请检察监督,此即证明谦抑性或者节制性实为“辩证的检察监督态度”[注]汤维建:《民事检察监督制度的定位》,《国家检察官学院学报》2013年第2期。,《法律监督规定》没有将节制性纳入法定原则的范畴也佐证了上述论点。那么,在执行程序中,检察监督节制性的边界为何?换言之,何种事实才能被民事执行检察监督的法定启动要件——“具有正当理由”所涵摄?

探究上述问题无疑有助于化解司法实践中的难题。作者在某县人民检察院调研的过程中发现一则案例,县人民法院判决书的判决主文为“被告将土石移至他处”。判决生效后,原告向做出判决的人民法院申请强制执行,县人民法院的执行机构认为土石的四至边界难以确定,进而以“执行依据不明”为由裁定驳回。随后,申请执行人向该县人民检察院提出申请,请求县人民检察院对县人民法院执行机构做出的驳回裁定实施检察监督。人民检察院能否受理该申请,取决于执行依据不明作为执行机构驳回申请的事实理由是否能被检察监督启动要件中的“正当理由”所涵摄。为了探究执行依据不明能否突破检察监督的节制性,并成为直接启动执行检察监督的“正当理由”,本文将从以下四个方面予以展开:首先,探讨执行依据不明在我国的立法、司法现状,并透视其功能异化的现象;其次,本文将评析有关执行依据不明的研究现状,然后在发现研究不足之后,为了矫正执行依据不明功能异化的问题,着重探究执行依据不明的程序机理,进而为下文的路径设计奠定基础;再次,本文将论证执行机构以执行依据不明为由驳回申请的裁定不适用检察监督的节制性,相反其能够被“正当理由”所涵摄;最后,厘定执行依据不明的应对主体、方式及设计路径,在实现执行依据不明功能矫正的同时,确保执行程序能够及时实现债权人的权利。

二、执行依据不明的现实图景

执行依据是人民法院据以强制执行的依据,是已经发生法律效力的具有给付内容的法律文书。根据《人民法院办理执行案件规范》第16条的规定,执行依据的种类主要有:民事判决,准予实现担保物权、确认调解协议、财产保全、证据保全、先予执行等民事裁定,民事调解书,民事制裁决定,支付令等。[注]此外,还有行政判决、裁定、调解书,刑事裁判涉财产部分内容,刑事附带民事判决、裁定,仲裁裁决、调解书,劳动人事争议仲裁裁决书、调解书,公证债权文书等法律、司法解释规定的其他应由人民法院执行的法律文书。我国台湾地区的《强制执行法》、澳门特别行政区民事诉讼法典中的普通执行程序皆把法院据以强制执行的依据称为执行名义,《日本民事执行法》则将其称为债务名义。[注]参见我国台湾地区《强制执行法》第4条等;我国《澳门民事诉讼法典》第677条等;《日本民事执行法》第22条等。虽然不同国家或者地区在概念的表述上有所差异,但是依据“任何比较法研究作为出发点的问题必须从纯粹功能的角度提出,应探讨的问题在表述时必须不受本国法律制度体系上的各种概念所拘束”[注]K.茨威格特,H.克茨著:《比较法总论》,潘汉典、米健、高鸿钧、贺卫方译,法律出版社,2003年,第47页。的功能主义原理,执行依据、执行名义和债务名义这一概念群及其由此为圆心辐射的相关制度毫无疑问具有进行比较研究的可能和价值。

(一)执行依据明确的立法及功能

执行依据不明并不是严格意义上的法律概念,准确地说,它是由执行依据明确或者执行依据确定原则逐渐演变而来的术语和现象,两者恰似一枚硬币的两面;从应然角度视之,两者作为执行程序中的原则和现象皆具有于执行程序中迅速实现债权人权利的功能,毕竟“债权人已在前程序中花费成本取得执行依据,执行程序自应着重迅速,以免债权人受到过度程序上的不利益”[注]姜世明:《强制执行法之基本原则与理念》,《月旦法学杂志》2014年第2期,第229页。。下文就通过比较研究的方法透析我国执行依据明确的相关立法及其特殊性,在此基础上,厘定执行依据明确的反面——执行依据不明的涵义与功能。

1.执行依据明确/不明的立法规定

1998年公布并生效的《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(下称《执行规定》)第18条第4款首次对执行依据的明确性予以规定。具体而言,该规定包括两层含义:第一,执行依据中应当包含明确的执行标的和明确的被执行人;第二,立法者将执行依据的明确性作为执行立案的条件之一。申言之,如果执行机构于立案审查时,发现执行依据不明的,应当裁定不予受理。

随后,2015年颁布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(下称《民诉司法解释》)第463条规定了执行依据确定原则,内容有三:其一,尽管对于“合同有效,继续履行”的判决主文是否具有执行力的问题尚有争议[注]黄金龙、葛洪涛于《继续履行合同类判决的执行问题》(载于《法律适用》2011年第12期)一文中,指出对于继续履行的判决能否作为执行依据的问题,主要存在三种观点:第一,继续履行的判决属于确认之诉,没有执行内容,不能作为执行依据;第二,继续履行的判决原则上不能作为执行依据,例外情况下可以作为执行依据;第三,继续履行的判决原则上能够作为执行依据。,但是立法者认为“继续履行属于法定违约方式之一且能够结合合同条款的内容明确执行标的”[注]沈德咏主编:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(下)》,人民法院出版社,2015年,第1236页。,故而,将继续履行内容的明确性纳入执行依据明确性的范畴。其二,将执行标的的明确性修正为给付内容的明确性,从民事执行原理上分析,执行标的为“执行行为所指向、影响、作用的对象,此对象包括财产或行为,执行标的物为执行标的的表现形式之一”[注]谭秋桂:《民事执行原理研究》,中国政法大学博士学位论文,2000年,第120页。,如特定的花瓶、5万元人民币、搬迁行为等;而给付内容则为执行内容,即为执行依据确定的给付义务,其既包括给付对象也包括给付行为,如判令被告于本月20日搬离租出的房屋等;可见,给付内容要比执行标的的内涵与外延要广。其三,将被执行人的明确性扩充至权利义务主体的明确性,权利义务主体的外延不仅包括被执行人也包括申请执行人。综上,除了继续履行的判决外,执行依据的明确性要求判决主文明确谁有权向谁于何时何地给付某行为或者若干财产,其中,“谁向谁”属于“主体明确”,“何时何地给付”属于给付行为明确,“某行为或者若干财产”则属于执行标的明确,这种“主体明确”+“行为明确”+“执行标的明确”的模式属于执行依据明确的标准。由此可知,执行依据不明可以分为主体不明、给付行为不明、执行标的不明、继续履行的内容不明确等。虽然2015年的司法解释没有采纳“人民法院对权利义务主体、给付内容不明确的法律文书,应当裁定不予受理;已经受理的裁定驳回申请”的规定,而是采取等待时机成熟再解决的态度,[注]原因在于立法者在权衡执行依据不明确的功能时存在争议,一方认为《执行规定》第18条已经明确规定执行依据不明时,人民法院应当裁定不予受理,因此没有必要再行规定;另一方认为执行依据不明的功能不在于通过不予受理、驳回申请等方式阻碍执行,而在于规范裁判文书的书写,提醒法官做出执行力明确的法律文书。(参见:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(下)》,人民法院出版社,2015年,第1237-1238页。)但是,当下对于不符合执行依据明确要求的申请,人民法院依据《执行规定》第18条的规定,仍有权裁定不予受理。为了更加直观地展现我国有关执行依据明确/执行依据不明的立法,做成表格如下:

立法比较表

从比较法的视角观之,执行依据明确的立法规定属于我国大陆地区的立法特色。例如,我国台湾地区的《强制执行法》就无此规定,其仅仅规定了执行名义的种类、附条件的执行名义、附期限的执行名义、附对待给付的执行名义、分期给付执行等。《日本强制执行法》也仅规定了债务名义及其相配套的付与执行签证制度、执行签证付与的诉讼、对于执行签证付与的异议之诉等制度。[注]因德国与日本的规定较为相近,两国都施行执行文制度,受文章篇幅所限,这里仅对日本的制度加以介绍和梳理。我国《澳门民事诉讼法典》则明确规定了两种执行名义不确定、未确切的情况:其一,债未确切定出的,可以由请求执行人或者法官做出结算,被执行人有权对结算做出反驳;其二,判决清偿的债不确定、未确切定出的,应当在执行的初步阶段采取措施使之明确,初步阶段未补正的,被执行人有权提出异议。概言之,我国台湾地区将执行名义予以类型化的处理,进而为执行法院明晰各类执行名义奠定了基础;日本则通过执行签证(又称为执行文制度[注]日本的执行签证制度属于执行文制度的一种,目的在于明确执行名义的执行力和执行范围。付与执行文是指于执行名义的末尾标记债权人对于债务人于何种范围内得以申请强制执行的趣旨。执行文制度最早来源于法国,随后传到德国和日本。(参见赖来焜:《强制执行法总论》,台湾元照出版有限公司,2007年,第180页。))确保执行依据的明确性;我国澳门特别行政区采用如结算、补正等具体的技术方法确保执行名义的明确性。引发这种立法差异的原因可能与不同国家和地区的执行机构设置、权力配置、理论研究等方面不无关系,但是本文探讨的主题并非立法差异的缘由分析,而在于执行依据明确/不明的功能比较,故此下文将从比较法入手,着重分析并明确我国执行依据明确/不明的功能定位。

2.执行依据明确/不明的功能

功能即function,是指职能或功效,比如法院的功能即为通过公平正义的审判解决纠纷,再如手机的功能之一为通信。执行依据明确/不明的功能是指执行依据明确/不明的功效。上文已述,日本通过执行文制度确保执行依据的明确性进而克服执行依据不明,因为在日本执行机关并非做出判决的审判机关,而是“实行执行法院和执行官的二元主义,即由执行法院和执行官分别负责执行工作”[注]日本民事执行法第2条规定:“民事执行依申请由法院或执行官为之。”,其中,执行官负有直接实施或者辅助执行法院实施执行行为的职责,且执行官无权对执行依据做法律判断。故此,执行文制度(执行签证)就发挥了厘定执行范围及证明执行力的功能,执行官能够凭借执行文迅速地明晰给付内容,毕竟“债权人的权利尽可能迅速并完全的地得到实现,是强制执行制度应该力争的最基本的目的”[注]竹下守夫著,白绿铉译:《日本民事执行制度概况》,《人民司法》2001年第6期,第53页。。就我国台湾地区而言,由于执行法院享有审查判断执行力能否扩张于继受人等类似执行担当的法律问题,也能审查判断执行依据中执行力的主观范围和给付内容,[注]马登科主编:《民事执行的现代转型与制度创新——以威慑机制和人权保障的冲突与融合为背景》,厦门大学出版社,2014年,第137页。是故,我国台湾地区并无设立执行文制度的必要。就澳门特别行政区而言,“结算-反驳”、“补正”及“异议”模式发挥着确定执行范围及内容的功效,目的在于迅速地明晰执行力的主观范围和给付内容进而及时的实现债权人的权利。

反观我国有关执行依据明确/不明的立法,其功能则在于为法院确定执行立案的规范及标准。具体而言,如果法院认为申请执行人提交的执行依据不明,那么法院就有权依据《执行规定》第18条第4款的规定裁定不予受理。至于执行依据如何明晰的问题,我国现有立法如《民诉司法解释》第463条未能做出有效的回应。尽管立法者就执行依据明确/不明的功能有过反思,其认为《民诉司法解释》第463条的立法初衷“在于提醒法院和其他作出据以执行的生效法律文书的有关机构,应当做出执行力明确的法律文书,而不是作出这样的文书后,法院再裁定不予受理或者驳回申请,这种不良结果对当事人是不负责任的”[注]沈德咏主编:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(下)》,人民法院出版社,2015年,第1237页。,但是从现有立法及比较法上分析,我国执行依据明确/不明的功能存在异化现象,即其已经偏离了迅速明晰执行力主观范围和给付内容进而及时实现债权人权利的功能,并异化为法院执行立案的操作规范或指引。

(二)执行依据不明的司法实践及功能

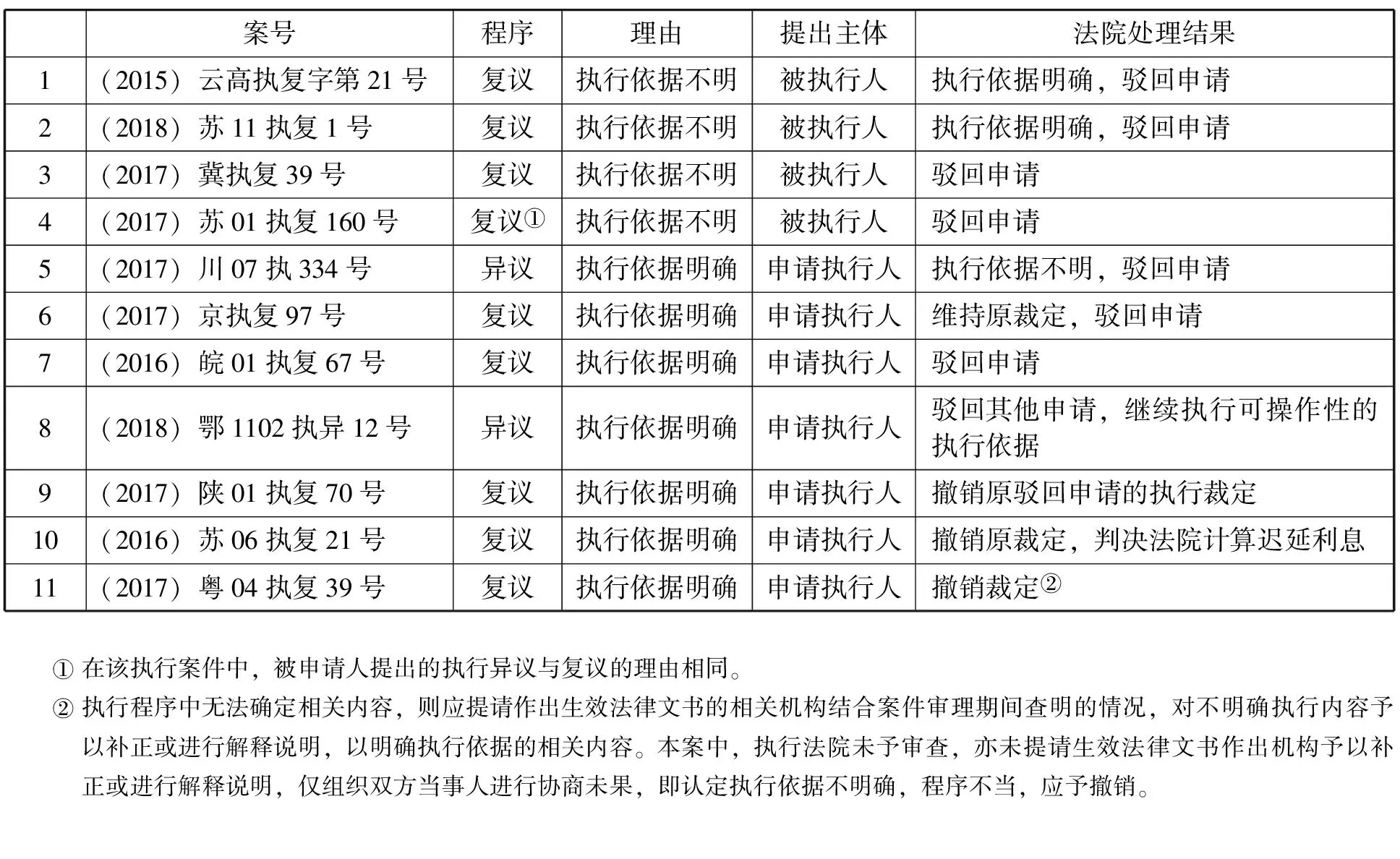

不仅执行依据不明的立法存在功能异化的现象,司法实践中的实例也显示,执行依据不明俨然已经异化为被执行人申请执行异议、复议的理由,最终起到阻却执行程序的功效[注]如(2017)京执复97号,(2018)苏11执复1号等。;同时,人民法院也多以执行依据不明为由裁定不予受理或者驳回执行申请,进而妨碍执行程序的进行[注]如山东省胶州市人民法院做出的(2017)鲁0281执2860号执行裁定书。。下文将以具有代表性的11份执行裁定书[注]本文以“执行依据不明”为检索字段,在北大法宝网上检索到共72份裁判文书,从这72份裁判文书中选取了具有代表性的11份作为研究对象。检索时间为:2018年8月17日。为例,梳理分析执行依据不明的运作路径,进而为执行依据不明于司法实践中出现的功能异化提供实例支撑,毕竟“法学研究也要讲一点证据意识,做理论要言之有物,持之有据”[注]白建军:《法律实证研究方法(第二版)》,北京大学出版社,2014年,第43页。。

1.执行依据不明的四种运作路径

案号程序理由提出主体法院处理结果1(2015)云高执复字第21号复议执行依据不明被执行人执行依据明确,驳回申请2(2018)苏11执复1号复议执行依据不明被执行人执行依据明确,驳回申请3(2017)冀执复39号复议执行依据不明被执行人驳回申请4(2017)苏01执复160号复议①执行依据不明被执行人驳回申请5(2017)川07执334号异议执行依据明确申请执行人执行依据不明,驳回申请6(2017)京执复97号复议执行依据明确申请执行人维持原裁定,驳回申请7(2016)皖01执复67号复议执行依据明确申请执行人驳回申请8(2018)鄂1102执异12号异议执行依据明确申请执行人驳回其他申请,继续执行可操作性的执行依据9(2017)陕01执复70号复议执行依据明确申请执行人撤销原驳回申请的执行裁定10(2016)苏06执复21号复议执行依据明确申请执行人撤销原裁定,判决法院计算迟延利息11(2017)粤04执复39号复议执行依据明确申请执行人撤销裁定②①②在该执行案件中,被申请人提出的执行异议与复议的理由相同。执行程序中无法确定相关内容,则应提请作出生效法律文书的相关机构结合案件审理期间查明的情况,对不明确执行内容予以补正或进行解释说明,以明确执行依据的相关内容。本案中,执行法院未予审查,亦未提请生效法律文书作出机构予以补正或进行解释说明,仅组织双方当事人进行协商未果,即认定执行依据不明确,程序不当,应予撤销。

依据上述案例,本文归纳出“执行依据不明”的四种运作路径:第一,申请执行人向法院申请执行,法院以执行依据不明为由,裁定不予受理或者驳回申请,申请执行人以执行依据明确为由,申请异议、复议,法院裁定驳回申请,如案例5、6、7等。第二,申请执行人向法院申请执行,法院裁定不予受理或者裁定驳回,申请执行人申请异议、复议后,法院裁定撤销原裁定,然后通过执行机构解释(如案例11的裁定理由即为“对已经受理的执行案件,如执行法院认为执行依据内容不明确的,执行机构应结合判项的文义,自行审查确定具体内容”[注]案号(2017)粤04执复39号,原文链接:http://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f37a6405bf446d4b04962926dd17efb11 abdfb.html,检索时间为:2018年8月17日。。)或者原裁判机构解释(如案例10的裁定理由“对判决事项存在不同理解且有争议的情况下,执行部门应该先征询本案原法院民事审判部门的意见,依据民事审判部门的解释,确定迟延履行利息的起始计算日期”[注]案号(2016)苏06执复21号,原文连接:http://www.pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f3cde621dc758cb52bfc66e5a10d5e103 ebdfb.html,检索时间为:2018年8月17日。。),进而明确执行依据启动执行,如案例9、10、11等。第三,申请执行人向法院申请执行,法院以执行依据不明驳回申请后,申请执行人经异议程序后,法院裁定驳回不能明确的执行请求而仅仅执行能够明确的请求,如案例8。第四,执行程序开启后,被执行人以执行依据不明为由申请异议、复议,法院经审查后驳回被执行人的申请,如案例1、2、3、4等。

2.执行依据不明的功能异化

对于第一种“申请执行→裁定不予受理或者驳回→异议、复议→驳回”运作路径和第三种“申请执行→裁定不予受理→异议→裁定执行部分、驳回部分”运作路径而言,执行依据不明俨然已经成为阻碍执行程序开启或者进行的妨碍要件;相反,在第二种“申请执行→裁定驳回→异议、复议→裁定撤销原裁定→开启执行”运作路径中,申请执行人异议和复议欠缺法律规定[注]范加庆在《执行部门不能对执行依据进行解释》(载于《人民司法》2016年第32期)一文中指出: “对驳回执行申请的救济问题,法律和司法解释并没有规定如何救济,也无法律规定对驳回执行申请的裁定可以申请复议。”,毕竟《民事诉讼法》第225条对违法执行行为的异议属于程序性异议,而对执行依据不明的异议关涉申请执行人的实体权利为何、范围为何等有关给付内容的问题,当属实体性异议,故此,申请执行人的异议与复议欠缺法律规定;第四种“申请执行→裁定执行→被执行人异议、复议→裁定驳回”运作路径存在被执行人异议、复议缺乏法律规定的问题。前文已述,执行依据不明的异议和复议属于实体性异议,不能将《民事诉讼法》第225条作为法律依据。

需要特别说明的是,有观点认为根据《执行规定》第10条“执行异议审查和复议期间,不中止执行”的规定,以执行依据不明为理由的异议和复议并不会拖延执行程序的进程,因而并不存在妨碍债权人迅速实现权利的不利功效,进而执行依据不明也不存在功能异化的现象。但是,该观点存在以下几点纰漏:其一,前文已述,执行当事人以执行依据不明为由申请执行异议、复议是缺乏法律规定的。依通说,执行救济分为“程序上的救济——执行异议和实体上的救济——执行异议之诉”,[注]洪浩:《论我国民事执行救济法律制度之重构》,《法学》2005年第9期。两者的区别在于前者针对的是法院的违法执行行为,后者则旨在解决执行当事人之间或者与案外人之间的实体权利争议,简言之,前者是“权利约束权力”,后者则是“权利与权利的博弈”;执行依据乃定纷止争的法律文书,旨在确定债权人的权利及债务人的义务,那么,执行依据不明即为“权利与权利的博弈”而非“权利约束权力”,因此,执行依据不明不应适用程序上的救济——执行异议、复议。其二,执行异议适用的前提为“执行行为违反法律规定”,根据学者对执行行为的定性分析,只有在“法院执行机关”+“利用国家强制力”+“实现债权人权利”这三个要件同时具备时[注]朱新林:《民事执行救济制度的司法适用与立法完善——以民诉法第225、227条为中心》,《法治研究》2015年第1期。,才构成执行行为;然而,就执行依据不明的前三种运作路径而言,人民法院全部或者部分裁定驳回了执行申请,并未开启强制执行程序,又谈何通过国家强制力实现债权人权利?就第四种路径而言,人民法院虽然开启了强制执行程序,以期通过国家强制力实现债权人的权利,但是人民法院的执行行为并未违反法律的规定,因为执行依据是审判机构在综合事实与证据主张、诉讼资料与证据资料的基础上做出的,而且执行机构同样具有决定立案与否的自由裁量权,因此执行机构的执行行为并无违反法律之处。况且,被执行人完全有权在人民法院对执行标的采取执行措施时,再提异议或者复议,比如对查封不当的异议等。其三,姑且不论以执行依据不明为由申请执行异议、复议是否具有法律依据,就前三种运作路径而言,因人民法院裁定驳回执行申请,故执行程序皆尚未开启,执行依据不明俨然已经产生阻却民事执行的效果;就第四种运作路径而言,虽然被执行人的异议、复议程序不会中止执行程序的进行,但是异议、复议程序会使得申请执行人陷入异议、复议程序的负担当中,且从理论上分析,申请执行人还可能面临法院在异议、复议后撤销原执行裁定的风险。

除此之外,如果执行机构以执行依据不明为由驳回执行申请,根据《民诉司法解释》第247条禁止重复诉讼的规定,债权人也无权通过另诉获得救济,除非在执行过程中产生了新的争议[注]如申请执行人与被执行人就附条件执行中的条件是否成就的问题产生争议,执行当事人有权通过另诉或者异议之诉解决纠纷。。鉴于我国民事执行程序中并不存在执行文制度及付与执行文异议之诉等相关制度设计,故而,债权人很有可能在耗费诉讼成本之后面临“竹篮打水一场空”的后果,而这些“法律白条”必将使得司法判决的公信力和司法权威大打折扣。由此可知,执行依据不明的四种运作路径已经背离了保障申请执行人高效实现权利的功能,且异化为妨碍执行的策略。

三、执行依据不明的研究短板及程序机理

我国执行依据不明之所以会出现功能异化的问题,究其原因就在于立法者及司法者在审执分立的背景下,缺乏充分的理论准备且尚未理性地认知执行依据不明这一突出且较为新颖的问题,毕竟审执合一背景下执行依据不明的问题并不凸显,且不会引发不明确的执行依据该由审判组织还是执行机关解释的问题,更不会触及应通过何种制度解决执行依据不明的疑惑。本着方便法院执行机构立案及依循异议、复议等执行救济的惯性思维,立法者及司法参与者才会错误地将其作为法院执行立案的操作规范或者执行当事人借以妨碍执行的策略。下文将立足于已有的研究成果,并结合诉讼理论剖析执行依据不明产生的程序机理,进而为矫正执行依据不明的功能异化现象提供认识论上的支撑。

(一)对执行依据不明研究现状的述评

为应对执行依据不明所引发的问题,也为消泯执行依据不明所产生的不良影响,已有文章尝试努力探讨该主题。譬如,有文章着重从司法实践的角度探讨执行依据不明的应对问题,具体举措如“建立执行机构与做出执行依据的主体间的沟通机制”、“建立立、审、执协调配合机制”、“运用适当方式解释执行依据”及“建立当事人补正机制”等。[注]王杏飞:《执行依据不明的应对》,《人民法院报》,2016年2月24日,第008版。也有文章将执行依据不明做了类型化的梳理,将其分为给付财产指向不明、确定履行的义务具有选择性、文义多义引发的执行依据歧义、履行义务没有标准、附条件的判决中条件不明确等,同时指出执行依据不明不属于判决错误,因而不适用再审程序加以救济,故此,应当通过比较研究的方法效仿国外,在执行当事人不能协商解决的情况下,由做出判决的审判组织通过补充判决或者判决更正等方式解决。[注]杨春华:《论判决执行依据瑕疵的处理》,《法学杂志》2008年第2期。还有的文章专门论证了执行机构解释执行依据的不合理性,并提出可以通过审判组织解释和驳回申请裁定的方式应对执行依据不明。最后,文章建议执行当事人可以通过异议或者执行检察监督的方式寻求救济。[注]范加庆:《执行部门不能对执行依据进行解释》,《人民司法》2016年第32期。此外,亦有文章着重从执行解释的视角探讨执行依据不明的解决之道。[注]陈渝:《执行依据可执行性缺陷的补救》,《人民司法》2007年第1期。

但是,上述研究存在以下问题:首先,这些研究普遍欠缺对执行依据不明的理论分析且在理论贡献上略显薄弱,其并没有通过比较研究的方式透析我国执行依据不明的功能异化现象,也未从民事诉讼理论的视角揭示执行依据不明的程序机理。其次,上述研究皆未将执行依据不明的问题纳入执行检察监督的范畴加以详细探讨,有的只是一笔带过[注]范加庆于《执行部门不能对执行依据进行解释》(载于《人民司法》2016年第32期)一文中,曾提到可以通过执行检察监督程序进行救济,但是也是一笔带过,没有详细探讨。。然而在民事执行程序被纳入检察监督的背景下,司法实践中却存在类似的案例与需求,而现有研究却遗漏了这一全新的研究视角;执行依据不明的应对中不能忽视人民检察院检察监督职能的发挥,但是如何发挥该职能进而化解执行依据不明的问题,似乎有待探讨。最后,这些研究大多过于宽泛粗糙,并没有结合我国现有的法律制度提出操作性较强的建议和意见,比如,在执行机构做出裁定不予立案或者驳回申请的裁定后,执行当事人如何救济权利并寻求法律依据?执行机构如何寻求审判机构的解释?启动要件为何?

由于现今执行依据不明的研究尚缺乏理论上的剖析,故此,立法者和司法参与者皆不能有效地认知并发挥执行依据不明的功能,使其通过适恰的程序设计满足“民事执行效益优先的价值目标”[注]谭秋桂:《再论民事执行权的配置——以审执分离体制改革为中心》,《民事程序法研究(第十六辑)》,厦门大学出版社,2016年,第6页。。探讨执行依据不明产生的程序机理必然会对理性认知执行依据不明及矫正执行依据不明的功能异化大有裨益。执行依据不明的程序机理即为引发执行依据不明的程序法上的原理抑或程序法理,异于执行依据不明产生的实体法上的原因,譬如民事实体法上“继续履行”的规定本身就略带笼统、模糊的性质,程序机理侧重于探究导致执行依据不明产生的程序法上的缘由。执行依据不明的程序机理即为程序法上的哪些制度和理论会导致当事人的权利义务在判决主文中难以用较为明确的方式呈现。

(二)执行依据不明产生的程序机理

1.执行依据不明与将来给付之诉

(1)附条件的执行依据。执行依据不明的表现形式较为丰富,包括但不限于继续履行合同的问题、附对待给付义务的执行依据、附条件的执行依据等。[注]范加庆:《执行部门不能对执行依据进行解释》,《人民司法》2016年第32期。其中,就附条件的执行依据而言,其属于执行依据发生效力之限制的类型之一。具体而言,其与附期限的执行依据、需债权人提供担保的执行依据及附对待给付的执行依据一般,在条件成就之前,“附条件的执行名义欠缺执行力,尚未成立,债权人所为的执行行为并不能认定为无效而仅可将其撤销,待条件成就时,其瑕疵即可补正。”[注]杨与龄:《强制执行法论》,中国政法大学出版社,2002年,第99页,第99页。

权威观点认为[注]杨与龄:《强制执行法论》,中国政法大学出版社,2002年,第99页,第99页。,附条件的执行依据分为执行依据记载的请求权附条件和执行依据本身附条件。对于前者而言,司法实践中比较常见的例子为股东补充赔偿责任的案件。以《原告A公司与被告B公司、徐某、毛某等股权转让纠纷》[注]案号为(2014)普民二(商)初字第5182号。案件的判决书为例,判决主文为“被告徐某、毛某等对于被告B公司不能清偿的股权转让款,在各自未出资的本息范围内履行出资义务,承担补充赔偿责任”。具体而言,B公司不能全额清偿股权转让款为股东补充赔偿责任强制执行请求权[注]司法实践中,如果申请执行人将作为债务人的公司及股东并列为被执行人时,承担补充赔偿责任的股东往往会提出公司应当先履行债务的异议,请求法院先行对公司实施强制执行。的成立要件。易言之,只有在B公司先行清偿且仍不能全部清偿欠款时,债权人才能向股东申请强制执行。因为在B公司清偿股权转让款之前,债权人对徐某、毛某等的补充赔偿责任请求权尚未成立,且执行依据尚未产生执行力,不能启动强制执行程序。对于B公司是否已经清偿这一事实而言,如果不加以证明,人民法院执行机构必然会遭遇执行依据不明的问题。就后者而言,如同判决文书中“被告应支付若干本金,在被告不能支付的情况下,原告有权将被告的某处房屋拍卖、变价并就其款项优先受偿”的条款,虽然债权已经成立,但是只有在被告不支付本金的情况下,对房屋申请强制执行的执行依据才发生执行力。

(2)将来给付之诉。执行依据记载的请求权附条件属于附条件的执行依据的一种,其意味着条件未成就之前,债权请求权及强制执行请求权皆尚未成立。从民事诉讼的理论出发,这种允许当事人依据尚未到来的请求权提前提起诉讼并以裁判的方式予以认定,待条件成就后、期限到来时再许可债权人申请强制执行的诉讼制度,称之为将来给付之诉。将来给付之诉是一种应对当事人将来诉求[注]随着人们权利意识的觉醒,当事人将来的诉求已经开始进入民事诉讼的视野。所谓将来的诉求是指虽然当事人的诉求还未现实到来,但是法律却允许当事人提前向法院起诉并加以维护的诉讼请求。为了避免滥诉现象的发生,将来的诉求通常具有法定性并被限定在特定的范围中。民事实体法中有关预期违约、定期金给付、胎儿生活费等的规定就是我国有关当事人将来诉求的法律渊源。比如,在合同履行期尚未届至时,一方当事人依据预期违约请求权向法院诉求另一方当事人于将来继续履行的诉讼请求;再如,在人身损害赔偿纠纷中,受害人在胎儿尚未出生时以定期金给付的方式提前提起的胎儿生活费请求权等。的特殊类型的诉讼形态,是指原告依据期限未到来或条件未成就的请求权提前提起诉讼,并要求法院判决被告于期限到来或条件成就后履行义务的诉讼。德、日等大陆法系国家和地区的民事诉讼法典中皆以将来给付之诉的立法作为应对当事人将来诉求的特殊诉讼形态,并以诉的利益作为程序法上的工具与民事实体法沟通。譬如,《日本民事诉讼法》第135条“请求将来给付之诉讼,仅限于有预期提出请求之必要的情况,方可提起”[注]白绿铉编译:《日本新民事诉讼法》,中国法制出版社,2000年,第68页。的规定。再如,《德国民事诉讼法》第247至249条的规定。我国大陆学者多认为,将来给付之诉应包括附期限的将来给付之诉和附条件的将来给付之诉[注]赵刚,冯勋胜:《将来给付之诉要论》,《法制与社会发展》2002年第2期,第69页。。由此,将来给付之诉不仅是孕育附条件执行依据的根源之一[注]仅包括执行依据中所载的请求权附条件的情况,并不包括执行依据附条件的情况。,也是产生执行依据不明的程序机理之一。毕竟,附条件的执行依据在执行的过程中,必然会产生条件是否成就的问题,如果条件不能被证明,必然会诱发执行依据不明。

从比较法的视角观之,就德、日而言,原审法院的审判组织将通过核发执行文的方式认定条件是否成立;我国台湾地区将由执行法院通过审查相关资料确定条件是否成立。如果就条件是否成立发生争议,执行当事人有权通过另诉解决。[注]杨与龄:《强制执行法论》,中国政法大学出版社,2002年,第99页。我国执行程序欠缺执行文制度,且执行机构认定条件是否成立这一实体性问题似乎有悖审执分离的原理。当然,有观点认为,审判机构审理实体问题,执行机构审理程序问题的思维是沿袭了德国的“形式原则”,而德国与我国执行体制及权力配置不同,我国不宜采用这种审执分离的思维惯性;而应当效仿法国设立专门的执行裁判庭,审理执行过程中产生的实体问题。[注]毋爱斌:《审执分离视角下案外人异议制度的变革》,《中南大学学报(社会科学版)》2017年第2期。然而,在我国尚未设立类似法国的执行裁判机构之前,对于实体性的问题,由审判机构处理为宜。理由如下:首先,依据执行程序的原理,执行程序乃实现权利的程序,其与确认权利、定纷止争的审判程序有别,为了使应然的权利迅速、廉价、适当地转化为实然的权利,执行程序不宜通过对抗式的攻击防御方法判断实体性要件存在与否,故此,条件成就与否不宜通过执行程序加以判断。其次,有观点认为可以先通过执行程序裁定条件成就与否,然后为了弥补程序保障的不足,赋予执行当事人异议权或者告知执行当事人另诉予以事后救济。本文不赞同这种方式,因为异议权除了会引发执行程序的迟延外,对实体性要件的判断并无助益,毕竟前文已述执行异议仅适用于程序上的救济,而条件成立与否属于实体性要件。此外,另诉必然耗费大量的诉讼成本,使得纠纷的解决变得过于复杂,不利于债权人权利的及时实现。由此,在我国执行理论、制度和法律规定不完善的当下,将来给付之诉引发的附条件的执行依据如何明确、由谁明确都存在问题。

2.执行依据不明与不具体的诉讼请求

除了将来给付之诉引发的附条件的执行依据会导致执行依据不明外,诉讼请求的不具体也是引发执行依据不明的原因之一。有学者以“执行依据不明确、不具体,根源在于当事人的诉讼请求不明确、不具体”[注]谭秋桂:《再论民事执行权的配置——以审执分离体制改革为中心》,《民事程序法研究(第十六辑)》,厦门大学出版社,2016年,第9页。的观点间接地表达了不具体的诉讼请求与执行依据不明之间存在因果关系的态度。

(1)具体的诉讼请求很难认定。我国《民事诉讼法》第119条规定,起诉的必备条件之一即为原告应有具体的诉讼请求。但是,由于以下原因,具体的诉讼请求在认定上存在分歧,这种认识上的分歧必定诱发执行依据不明。其一,“具体”的定义过于笼统和模糊,其属于审判法官自由裁量权的范畴,即使审判法官认定诉讼请求具体而相应地做出判决,在审执分离的背景下,执行机构的人员未必会认可审判法官的判断,换言之,执行机构仍然存在以执行依据不明驳回申请的可能。其二,审判法官对何为“具体”、标准为何等问题认识不一,譬如,有的法院会认可并判决支持原告提出的例如继续履行的诉请,其认为继续履行符合具体的要求;然而,有的法院则认为继续履行的诉请并没有明晰应当是履行给付义务还是履行附随义务抑或兼而有之,由此,其认为继续履行的诉请并不具体。此外,能够进入强制执行领域的必定为给付之诉的诉讼请求,毕竟确认之诉和形成之诉不具有强制执行力;而“给付之诉的诉讼请求是否具体不好判断,毕竟给付财产和行为的形式较多,进而导致责任形式的具体承担方式多种多样;给付金钱还存在数量问题;给付判决因需要强制执行而导致程度不好把握,不够具体和过于具体都难以执行”[注]王学棉:《“具体”的诉讼请求》,《国家检察官学院学报》2016年第2期。。

(2)诉讼标的和具体的诉讼请求。“诉讼请求的撰写在大陆法系传统中与处分权主义、诉讼标的理论等紧密联系”[注]曹志勋:《立案形式审查中的事实主张具体化》,《当代法学》2016年第1期。。就给付之诉而言,诉讼标的为诉讼法上的请求权,而诉讼请求则为诉讼标的的具体化。以租赁合同为例,承租人到期未付租金,出租方向法院提起诉讼,诉讼标的为租赁合同中的租金请求权,而诉讼请求则为请求承租人支付到期的租金若干元。从法官的视角观之,诉讼请求是帮助法官识别诉讼标的(请求权基础)的辅助工具。鉴于诉讼请求对诉讼标的具有极强的依附性以及两者具有量与质的关系,而诉讼标的与要件事实的主张、证明及双方当事人攻击防御具有相关性,故此,具体的诉讼请求必定与要件事实抑或主要事实、间接事实、辅助事实等的攻击防御有关。仍然以租赁合同为例,租赁邀约、承诺及内容合法的要件事实产生订立租赁合同的法律效果,租金约定条款与承租人的入住及承租人未按期缴纳租金等要件事实产生租金请求权的法律效果;而租金请求权的数额则需要结合租金约定条款这一要件事实加以确定。只有在对要件事实攻击防御的过程中确定具体的诉讼请求,才符合程序保障的基本要求。故此,具体诉讼请求不宜通过侧重权利实现的执行程序确定,而应当通过行使判断职能的审判程序予以实现。

综上,在审执分离的大背景下,将来给付之诉和不具体的诉讼请求皆为执行依据不明的程序机理。具体而言,附条件的将来给付之诉会因条件是否成就而引发执行依据不明,而该条件属于请求权成立的实体要件之一,本质上属于实体性问题,在我国执行机构还未设立专门执行裁决机构之时,应由审判组织解决以期实现程序保障的价值理念;诉讼请求的具体化,需要要件事实的主张、证明及攻击防御,其属于实体问题,在目前的执行体制下,亦应当通过审判程序加以明晰。

美国国家科学基金会 (NSF)很早就实行了间接费用政策。一般来说,NSF会通过与各个高校进行谈判,来确定间接经费在整个资助经费中所占的比例。通常,谈判学校科研水平越高,所在地区经济发展水平越高,间接经费所占比例就会相对较高。《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》借鉴美国等发达国家的通行做法,结合我国科研管理实际,正式建立了项目间接成本补偿机制,将项目资金按照直接费用、间接费用进行了划分。这一做法符合科研活动规律,体现了科学化管理的要求。通过提取一定比例的间接费用,补偿依托单位的管理成本,有利于促进科研机构的良性发展。

四、执行检察监督视野下执行依据不明异化功能的矫正

上文已述,执行依据不明已经出现功能异化的现象,具体面向有两个:其一,从比较法的视角观之,我国有关执行依据不明的反面即执行依据明确的立法规定已经异化为法院执行机构立案的准则与规范,因立法缺乏弥补执行依据不明的制度及路径设计,进而令执行依据不明背离了迅速实现债权人权利的功能;其二,执行依据不明的实践运作路径显示,执行依据不明俨然已经成为执行当事人异议、复议的理由,进而演变为妨碍执行的策略,将申请执行人陷入异议、复议的负累等,而执行当事人申请异议、复议的救济方式也缺乏法律依据。

与此同时,我国有关执行依据不明的现有研究既没有关涉执行依据不明功能异化的问题,也缺乏对执行依据不明程序机理的研究。而探究执行依据不明产生的程序法上的原因实为矫正执行依据不明功能异化的前提条件。事实上,执行依据不明属于将来给付之诉和不明确的诉讼请求等诉讼制度及内容的必然结果。故此,结合我国现有的执行体制(并无独立的执行裁判机构),要化解执行依据不明的问题,就必须由适当的机构对相应的实体问题加以解释并做出判断。比如,适当的机构应当对附条件的请求权中条件是否成就加以判断;再如,适当的机构还应当结合要件事实明晰当事人的诉讼请求进而使得执行依据明确。因此,应考虑如何将执行依据不明的问题通过顺畅的渠道传递给适当的机构并建立制度性的规范,而不是由执行机构简单粗暴、一刀切地将其认定为执行依据不明进而“挡在执行程序的门外”。解决该问题,不仅意味着建立明晰执行依据的制度化路径,也将起到矫正执行依据不明功能异化的效果。前文已述,执行异议、复议的路径设计不能有效回应执行依据不明的程序机理,且缺乏法律依据,而执行检察监督则为明晰执行依据的制度化路径提供了全新的视角。

(一)检察监督的谦抑性

“绝对的权力导致绝对的腐败”阐述了权力具有天然膨胀的属性。正是基于这种法律理念,才形成了权力应具有谦抑性的理性要求。一般而言,权力的谦抑性体现在两个方面:其一,权力对权利的谦抑性,主要是指“国家公权力在保护公民的同时,要非常谨慎地避免对公民生活的过度介入,避免对公民自由的过度干预”[注]程晓璐:《检察机关诉讼监督的谦抑性》,《国家检察官学院学报》2012年第2期。,刑法的谦抑性乃为面向权利的谦抑性,比如内蒙古农民无证收粮案,法院再审判决撤销原“非法经营罪”的有罪判决改判无罪的宣判[注]徐日丹,其其格,范德银,戎静:《办案检察官谈内蒙古“玉米案”再审宣判无罪—— 遵循刑法谦抑性 彰显公平正义》,《检察日报》2017年2月18日,第2版。就体现了刑法的谦抑性。其二,权力对权力的谦抑性,例如《宪法》第140条有关人民法院、人民检察院、公安机关办理刑事案件时应相互制约的规定。“民事执行检察监督权公权力的性质决定了其谦抑性”[注]石春雷,王琦:《民事执行检察监督谦抑论》,《广西社会科学》2016年第2期。的特征,依据前述谦抑性的二元结构分析,民事执行检察监督不得介入执行当事人之间私权的纠纷,毕竟过度积极会影响其中立的地位;同时,民事执行检察监督不得干预民事审判机构的裁判,也不能取代执行机构的实施权及裁决权。

依据《法律监督规定》第5条的规定,民事执行检察监督谦抑性的表现形式之一为适用范围的有限性,即只有民事执行行为存在违法情形时,执行当事人等才能申请启动执行检察监督程序,这也体现了民事执行检察监督不得取代执行机构实施权及裁决权的谦抑性。有观点认为,法院执行机构以执行依据不明为由裁定不予受理或者驳回申请是存在法律依据的,该依据为《执行规定》第18条。故此,执行机构并不存在违法行为,除非执行当事人等能够证明执行机构徇私枉法、乱执行等行为。本文不赞同该观点。首先,《民诉司法解释》第463条同样是对执行依据明确性原则的规定,依据新法优于旧法的原则,当以《民诉司法解释》为准,而该法未规定执行依据不明的情况下,法院执行机构当裁定不予受理或者驳回申请。其次,根据立法解释,立法者的本意之一即为该条当为训示性条款,“出发点在于提醒法院和其他作出据以执行的生效法律文书的有关机构,应当作出执行力明确的法律文书,而不是作出这样的文书后,法院再裁定不予受理或驳回申请”[注]沈德咏主编:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(下)》,人民法院出版社,2015年,第1237页。,如果执行机构裁定不予受理或者驳回申请,那么,申请执行人就会承担由执行机构裁判不当所带来的后果,这似乎有失公允。最后,该训示性条款旨在通过执行依据明确性原则的规定,倒逼审判机构通过有效运用释明权制度突破绝对辩论主义的局限性。具体而言,审判机构通过释明引导当事人在起诉、审理等诉讼程序中逐步确定具体的诉讼请求,进而依据“判如所请”的处分主义原则作出较为明确的执行依据。

执行检察监督的谦抑性还表现在执行检察监督的启动程序上。具体而言,执行当事人等只有在穷尽异议、复议等内部救济之后,才能启动执行检察监督。这也是检察监督权不得代替执行裁决权的应有之义。比如,利害关系人认为执行机构的执行措施不当时,依据法律的规定,他应当首先向执行机构申请异议、复议,然后才有权提起执行检察监督。

(二)检察监督谦抑性的例外

对检察监督启动程序而言,民事执行检察监督权具有谦抑性的前提条件之一即为:依据法律的规定,执行当事人等具有提出执行异议、复议及诉讼的法定权利。然而,前文已述,现今我国执行异议、复议属于执行中程序性救济的方式,主要在执行当事人的程序性权益受到执行瑕疵行为侵害时才可依申请启动。并且从比较法的视角观之,执行异议类似于我国台湾地区的声请、声明异议,而声请、声明异议当在执行程序开始后[注]杨与龄:《强制执行法论》,中国政法大学出版社,2002年,第174页。,执行机关实施了执行瑕疵处分行为后才可提出。但是,执行机构以执行依据不明为由驳回申请的行为,既非对执行当事人程序性权益的处分,也非执行程序开始后才实施的行为,相反,其是对执行当事人实体性权利的侵害,并且妨碍了执行程序的开始。此外,异于《日本强制执行法》中存在执行签证赋予的诉讼等,我国执行法也未设立相应的诉讼制度以救助执行当事人开启执行程序。故此,就民事执行检察监督的启动而言,检察监督的谦抑性存在例外情况,即在执行当事人等不存在提出执行异议、复议和诉讼等执行救济权利时,执行当事人有权直接申请检察监督。《法律监督规定》第6条的规定也印证了执行当事人等有权在具有“正当理由”时,不用申请法院内部救济,而直接申请启动执行检察监督这一外部救济。

由此,如果人民法院的执行机构在认为执行依据不明的情况下,径直裁定不予受理或者驳回申请时,申请执行人就有权以执行机构存在违法行为为由向人民检察院申请执行检察监督。易言之,执行机构以执行依据不明裁定不予受理或者驳回申请的行为可以突破执行检察监督的谦抑性,且属于“正当理由”的范畴。

(三)执行依据不明功能异化的矫正路径

1.应对执行依据不明的主体。上文已述,执行机构不能以不予受理或者驳回申请的方式应对执行依据不明。那么,应对和解决执行依据不明的适格机构当为原审判组织?还是检察院?抑或为执行裁判庭?在审执分离的背景下,我国学界对执行机构的改革尚存争议:有的认为,应当效仿法国模式,将我国的执行机构深化内分,设立独立的执行裁决庭和执行实施庭,进而由执行裁判庭“负责执行程序中出现的争议审理和执行裁决权,如执行主体的变更和追加”[注]毋爱斌:《审执分离视角下案外人异议制度的变革》,《中南大学学报(社会科学版)》2017年第2期,第48页。。持此观点的人还从执行权具有整体性,分离执行裁决权和执行实施权会割裂民事执行权进而降低民事执行效益的角度加以论证。[注]谭秋桂:《再论民事执行权的配置——以审执分离体制改革为中心》,《民事程序法研究(第十六辑)》,厦门大学出版社,2016年,第10页。持不同观点的人认为,应当“剥离执行程序中实体审判事项,划归民事审判权范围”[注]肖建国:《民事审判权与执行权的分离研究》,《法制与社会发展》2016年第2期。。从我国现行的法律观之,执行裁决庭尚未设立。故此,应对执行依据不明的适格机构不应为执行裁决庭。即使执行裁决庭将来设立,本文也赞同将执行程序中的实体事项划归民事审判权的观点,尤其是应当将解决执行依据不明的问题划归审判机构。原因如下:其一,体现效率价值。执行依据不明属于特殊的实体问题,譬如附条件的执行依据,其与原审判决密切相关,如果由执行裁决庭重新审理并加以认定,必然有悖效率原则;然而,原审机构可能仅需要就特别的要件事实加以审理就可以明晰执行依据。其二,避免矛盾判决。从执行依据不明的程序机理中可知,其与当事人不具体的诉讼请求呈现相关性,需要法官进行释明进而作出明确的执行依据;而原审法官最了解案件的进展程度,最有可能作出恰当的解释,而执行裁决庭则有可能偏离原审法官认定的事实进而作出矛盾判决。此外,依据检察监督谦抑性原则之一的“权力对权力的谦抑性”,检察院不应当代替人民法院行使审判权、执行裁决权或者执行实施权,故此,应对执行依据不明的适格主体当为原审判组织。

2.应对执行依据不明的适恰方式。从比较法的视角观之,应对执行依据不明的方式主要有《俄罗斯联邦民事诉讼法典》中的补充判决制度,具体为“法院在解决权利问题后,却没有指出所判决的金额、应该交付的财产或者被告人必须实施的行为”[注]黄道秀译:《俄罗斯联邦民事诉讼法典》,中国人民公安大学出版社,2003年,第131页。的,原审法院有权依职权或者依申请作出补充判决。日本的执行签证(执行文制度),具体为由原审判机构的书记官在判决的尾部标示可强制执行的旨意。《澳门民事诉讼法典》则通过结算数额或者补正判决的方式解决执行依据不明的问题。我国台湾地区则为执行法官进行解释进而认定执行依据的内容。综上,虽然各国应对执行依据不明的制度各异,但是功能却相似。就我国而言,首先,《民事诉讼法》第154条规定人民法院有权通过裁定补正判决书中的笔误,但是笔误是“书写、计算上的差错,不涉及当事人实体权利和诉讼权利”[注]《中华人民共和国民事诉讼法(注释本)》,法律出版社,2015年,第128页。,而通过执行依据不明程序机理的分析可知,破解执行依据不明关涉实体问题的处理,不宜通过裁定补正的程序解决。其次,因补充判决制度涉及实体审理程序且允许不服的当事人提起上诉,由此,必然会拖延执行程序的进程进而影响效率价值的实现;同时,构建一个新的制度其立法成本也过于高昂。故此,不宜采用补充判决制度。再次,执行文制度虽然是这些制度里较为高效的制度设计,但是结合执行文制度中的付与执行文诉讼、付与执行文异议之诉等复杂的制度设计,用执行文制度解决执行依据不明的问题,似乎显得在用“高射炮打蚊子”,其并不符合比例原则。最后,应当结合我国特有的经验,认定如(2014)执申字第33号裁决书所认可的方法来解决我国执行依据不明的问题。具体为,在执行当事人对执行依据存在争议、执行机构认为执行依据不明时,执行机构应当先行征询原审民事审判组织的意见,请其对不明确的问题作出正式解释,再依据该解释实施执行行为,而不应由执行部门对存在巨大争议的民事判项迳行作出解释。[注]案号:(2014)执申字第33号,http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=1493fc79-bb71-4810-8fbe-7ef7384fe661&KeyWord=%EF%BC%882014%EF%BC%89%E6%89%A7%E7%94%B3%E5%AD%97%E7%AC%AC33%E5%8F%B7,检索日期:2018年8月27日。

3.执行依据不明的运作路径。在明确了应对执行依据不明的机构及方式后,应当进一步厘清具体的运作路径。具体而言,分为以下几种情况:第一,债权人提出执行申请,执行机构认为执行依据不明,应当向原审判组织寻求解释,原审判组织作出解释后,执行机关应当按照解释开启执行程序;第二,债权人提出执行申请,执行机构认为执行依据不明,进而裁定不予受理或者驳回申请,执行申请人有权向人民检察院申请检察监督,人民检察院立案后,向执行机构发出检察建议,建议执行机构撤销裁定并向原审判组织寻求解释。这种运作路径设计将会在执行依据不明与原审判组织之间建立起沟通机制,进而防止执行机构以裁定不予受理和驳回起诉等方式妨碍执行程序的进行,影响债权人权利的迅速实现,由此可以矫正执行依据不明异化的功能。

(四)设计路径的不足及完善

依据《法律监督的规定》第11条的规定,民事执行检察监督的主要方式为检察院向法院签发检察建议。然而,检察建议虽为法定的监督方式,但是其实施效果并不好。检察建议存在刚性不足、落实不到位、缺乏强有力和可操作性制约措施等问题,[注]郑光,张巧玲:《检察建议刚性不足的问题应引起重视》,《江苏法制报》2017年9月21日,第00C版。由此,人民法院往往对人民检察院发出的检察建议不够重视,进而导致检察建议几乎形同虚设。

为此,有必要从以下几个方面加强检察建议的力度:第一,制定内部规范,自上而下地推动检察建议的规范化、专业化,以此增强检察建议的严肃性,包括但不限于将检察建议进行案件化处理,统一编号、设计类型化文书模板、统一立项登记等。第二,引入联合调查和回访机制,由较为熟悉法院执行工作、研究室等专业人才共同讨论案件,以此制作具有针对性的检察建议书,并由承办人跟踪回访、释法说理、提供法律服务。第三,积极寻求外援力量,将支持和协调的现代监督理念落到实处,包括党委、政府、人大、监察委等。某市人大常委会在听取审议某市检察院《关于加强检察建议工作情况的报告》后,制定出台了《关于加强检察建议工作的决议》,规定检察建议需要向人大常委会备案,人大常委会将对检察建议跟踪监督,把检察建议的效力提升到了人大监督的层次,该经验值得借鉴和效仿。第四,最高人民法院或者高级人民法院应当出台细则,规范各级人民法院对检察院检察建议的立案、结案等程序。比如,对于检察院的检察建议应当一律受理,受理后应当通过相应的程序讨论之后,制作符合不同案件事实和情况的说明、回应及整改措施等。

五、结论及展望

在审执分离的背景下,化解执行依据不明的问题,应当从明确当事人诉讼请求、加强法官的释明等审判程序中加以防范。但是,鉴于特殊的诉讼形式必然会引发附条件的给付判决等原因,且条件是否成立往往引发当事人之间的争议,因此,执行依据不明的问题恐不能仅靠预防,还应当设立相应的制度化路径化解执行依据不明的困境,以期尽快实现债权人的权利、恢复失范的社会关系,这也正是民事执行程序的价值所在。现有执行依据明确性的规定并不能提供化解问题的有效途径,反而容易异化为执行机关执行立案的规程或者执行当事人妨碍执行的策略。由此,重新审视《民诉司法解释》第463条,通过恰当的立法解释回归执行依据明确性规定的本质,并通过民事执行检察监督机制对执行机构不予立案或者驳回申请的行为加以事后监督,就显得尤为必要。以民事执行检察监督为切入口,规范执行机构在面对执行依据不明时的执行行为,倒逼其向原审判组织寻求解释并迅速明晰执行依据,才符合迅速实现债权人权利的功能。随着审判机关在审理案件时,对判决可执行性考量自觉性的提高,再加以执行机构主动向审判组织寻求解释的动力,最后辅以执行检察监督的督促,执行依据不明定会实现由妨碍执行程序进行转化为迅速实现债权人权利的功能转变。