晚明徽墨的市场化与装饰图式的世俗化

(1.芜湖职业技术学院艺术传媒学院,安徽 芜湖2410002) (2.安徽工程大学艺术学院,安徽 芜湖241000)

一、徽州制墨业的形成

我国古代人工制墨技术延续至今,是一种融合了书法、绘画、雕刻等多种传统艺术并对人类文化传承有着深远影响的技艺门类。在历代制墨技艺体系发展中,墨的文化属性逐渐显现出来。墨在秦汉以前只被看作是一种书写材料,大多由文人自己制作并使用,只是在制作形制上有所考量,其目的仍然以适合使用为主。秦汉时期主要表现为由商周时期常用的天然石墨转变为人工烧制的松烟墨,加入了重要的胶液作为粘合剂,在形制上出现了以“挺”和“笏”为单位的称呼,取代了“天然墨”时期的“丸”和“枚”的叫法,在形制的设置上更利于研磨,形成了较为完备的“松烟墨”制作工艺,但那时的制墨并没用形成统一的生产标准,没有获得足够的社会关注度,更没有出现被记入文献的制墨工匠。虽然从汉代开始,墨已经成为一种贡品,但在价值体现上仍以实用功能为主,墨的文化属性并没有得以充分突显。

1.文化意识的建立

图1 出土于合肥马绍庭夫妇合葬墓的北宋松烟墨,上有“九华朱觐墨”名款(朱觐,安徽九华人,宋代著名墨工)

唐宋时期,墨品逐渐成为一种文化传承载体,具有了鉴赏和收藏价值,墨文化体系开始建立。首先表现在由文人群体自制用墨向具有文化属性的商品墨的转化,宫廷开始设置专门的制墨机构,专业性的墨工开始出现,唐代末期的李廷珪是最早被载入史册的著名墨工。[1]此后,制墨业和制墨技艺名家逐渐被社会关注,在宋代出现了大批制墨工匠,墨品也开始成为高度流通的商品,制墨业具有了社会化属性,其文化属性也进一步凸显。其次表现在与之前只是在墨锭上标注“图案”和“年代”题款文字不同的是墨工开始在墨锭上标注自己名号,“匠人”身份开始向“艺人”身份转变。如唐大历年间的李阳冰,他在墨锭上题写“臣李阳冰”四字,由于李阳冰为墨官,仍有监制的含义在内;到了唐末,李廷珪的父亲李超制作的墨锭就有了“歙州李超造”(歙州即徽州)的落款,在之前落款的基础上又加入了制墨者的籍贯信息,文字信息变得更加丰富,发展至其后代李廷珪、李承晏和李文用时期又有了题款上的变化,比如李文用就在墨锭上印有“歙州供进李承晏男文用墨”的款识,其内容在包含姓氏、籍贯的同时又交代了其工艺传承。在宋代,墨锭上的名款已然成为了一种传统(如图1)。从李文用制墨名款可以看出,宋代徽州的制墨业已经比较发达,墨工已经有了通过墨品的传播被世人认知和接受的品牌意识。从文化角度看,那时的徽州制墨已经开始有了文化属性,墨锭制作在装饰上有所设计,超越了此前的方便主义和实用主义阶段,而且制墨造型中的规整、新颖以及装饰图式的精致化特点,几乎成为了一种普遍现象。

2.文化氛围的浓厚

据《墨谱法式》记载,在李廷珪、柴珣、张遇等十五位墨工的三十余幅墨品装饰图示中,已经有了诸如圆形墨、方形墨、椭圆墨等不同的墨锭图式,且在图案装饰上有莲花、如意、龙纹等精致的纹理和不同书体文字。[2]随之出现了文人气息浓厚的“观赏墨”,此类墨品更加关注墨锭的轮廓形制和装饰图案,继而把墨的用料和品质放在了次要位置(如图2)。

图2 徽墨装饰图式中的扇形“观赏墨”

文人在用墨之余,开始把玩、鉴赏和收藏墨品。如南唐宰相韩熙载有收藏和鉴赏佳墨的喜好,他收藏的珍奇墨品就连亲朋好友特地来赏墨都不愿示人,可见其喜爱程度。至宋代,这种藏墨和赏墨的风气日盛,大多以具有收藏条件的文人达贵为主从,如司马光所藏佳墨有几百斤居多,苏轼藏有名墨七十余丸。这些藏品显然不是为了使用,表明其文化属性开始突显。据《墨史》记载,北宋有一个藏墨名家叫王原叔,对待其墨品可称为百玩不厌。《新安志》中也记载有一个叫王景源的人,他用一锭古墨换取了一方价值五万钱的端砚。可见,宋代之后的制墨已经进入到了一种具有浓厚文化氛围的阶段。

3.制墨文化的顶峰

唐宋时期的制墨工艺和装饰图式逐渐影响着后来的徽州制墨实践,形成了浓厚的徽州制墨和赏墨文化,墨文化的形成又直接影响着制墨工艺的发展。首先,墨文化为徽州区域内制墨技艺发展创造了良好的外部环境。其中文人之间因墨相聚、以墨会友成为一项风雅之事,具有精美装饰图式的徽墨也由原来实用的墨锭转变为文房雅物或收藏的艺术品。自宋代起,文人阶层与墨工关系密切,文人亲自参与制墨已经成为一种文化风尚。如北宋时期扬州知府滕元发、韶州知事王仲达、枢密使邵兴宗等人都曾亲自参与墨品的制作,大名鼎鼎的苏轼也是其中之一,就连宋徽宗本人也曾亲自参与制墨。至明代,文人和制墨名家之间的关系更为亲密,在明代徽州制墨名家程君房(程大约)出版《程氏墨苑》(如图3)过程中,参与绘制的书法家、雕刻家、刻工就有数百人之多,其中还包括当时的国外传教士利玛窦。这些都为徽州制墨也发展营造了良好的外部环境。其次,墨文化的形成有利于制墨工艺的传承,在制墨工艺发展过程中,有关墨的各种书籍不断刊刻,制墨、论墨、评墨、赏墨的出现为墨文化的推广和传承创造了有利条件,文化的关注更加刺激了墨工对墨品精美性和艺术性的发展,徽墨的艺术性在明代达到了顶峰时期。[3]

图3 滋兰堂版(1605年)《程氏墨苑》卷三中的“陈玄”墨图

二、晚明徽州制墨业的市场化竞争

唐末,徽州出产的“李廷珪墨”“澄心堂纸”与“歙砚”均被南唐后主李煜誉为“天下之冠”而闻名于世。徽墨以松烟为原料,辅以名贵药材,经过点烟、和料、入模、晾晒、修边、描金等多道工序精制而成,享有“落墨如漆、万载存真”的美誉。据《徽州府志》记载,北宋时期的徽墨每年均以千金进贡朝廷,且宋仁宗为徽墨亲写“新安香墨”[4]。

1.竞争激烈的明代徽墨市场

随着明代商品经济的发展与仕族阶层对文化的需求,对于用来书写和绘制纹饰的墨品需求量大大增加,徽州的制墨业出现再度兴盛,涌现出了一大批制墨名家,其中最为著名的当数罗小华、程君房和方于鲁三家,此三家足以代表明代徽州制墨工艺的最高水平。清初的姜绍书在《韵石斋笔谈》中曾这样描述徽州制墨业:“盖墨工之良咸萃于名山大川,明兴,新都(新安都)独以墨鸣,他方无能胜之者。昭代砚不及唐,笺不及宋,即笔亦无宣州毫之圆隽,惟墨之道,超潘驾李,差足为艺林吐气。”[5]可见,明代的新安地区以制墨业兴盛的局面,其影响力甚至超越了李廷珪时期“唯墨独大”之势。虽然明代的徽州制墨与其他传统的民间手工艺一样均以家庭作坊生产方式为主,生产规模也不是很大,但在制作工艺、程序设计以及装饰图式方面极为精细和考究(如图4),在材料的使用与墨法配制方面更是以祖传为枕秘,只限在族人及父子间传承,不轻易授予外人。但也并不绝对,若是被雇主雇佣的学徒有聪颖勤勉的诚实品格也能赢得雇主的信任,雇主出于家族产业命脉延续等方面的考虑,也会将制墨法秘方倾囊相授给异姓学徒,甚至有资助的学徒另立商号者,尽显徽商“贾而好儒”的胸襟和魄力。然而由于商人在沽名逐利方面的本性,偶尔也会有“昔日师徒现成仇”的局面。如万历年间的制墨名家程大约与方于鲁二人就经历了由师徒发展到反目成仇的交恶过程。 方于鲁与程大约本为徽州同乡。最初,方于鲁在程大约的墨庄为徒,因天资聪慧,很快获得制墨之法,在徽州制墨界崭露头角之后离开程大约的墨庄而自立门户,程大约气愤于方于鲁的离开,二人遂成反目,继而展开了商界和文人阶层的长期斗争,程大约甚至在其《程氏墨苑》中附以《中山狼传》来宣泄对方于鲁的种种不满。不久,程大约因人命官司而入狱,方于鲁趁机排挤程大约在商界的影响,这更加激怒了出狱后的程大约,形成了明代徽州制墨业内更加激烈的竞争局面。

图4 装饰图式极为考究的徽墨墨锭

2.《方氏墨谱》与《程氏墨苑》的竞相出版

出于商业竞争和方氏墨的宣传方面的考量,方于鲁聘请徽州籍的著名宫廷画家丁云鹏及其弟子吴左千按照墨模的大小及墨锭的形制精心绘制装饰图式,再交由徽州著名的“黄氏刻工”黄守言家族刻版,于万历十六年(1588年)由方氏美荫堂出版刊印而成了最早的以体现徽墨装饰图式的图式谱录集,定名为《方氏墨谱》。墨谱共八卷,其中前六卷为墨谱的图式部分,共分为国宝篇、国华篇、博古篇、博物篇、法宝篇和鸿宝篇六大类,图式包含上至符玺圭璧造型、下至杂佩造型共三百八十五幅,每款图式均包含题赞部分以及真、草、隶、篆等文字。由于丁云鹏生动纤丽和细入毫发的线条加上黄氏刻工娴熟流畅和精妙绝伦的刻版以及名家的文字品评和题赞,《方氏墨谱》不仅开创了徽墨谱录的先河,而且在制墨界和文人阶层引起了轰动。

出于商业竞争的目的,加上程方二人的个人恩怨,万历二十九年(1601年),程大约同样聘请到了绘制《方氏墨谱》的丁云鹏及其弟子吴左千设计装饰图式,由黄氏刻工刻版加上社会名流撰写墨评,于1605年正式出版了滋兰堂版本的《程氏墨苑》。程氏墨苑在篇幅上超出《方氏墨谱》的一倍之多,共十三卷,更包含了社会名流的咏赋和题赞,其中在第十三卷中就有明代文学家、画家、藏书家钱允治的题跋,程大约本人也亲自撰写了多篇铭、颂、诗、赋,署有“古歙程大约”、“广平程大约”、“玄居士程大约等,烘托其才学。更与众不同的是《程氏墨苑》中还包含了4幅意大利传教士利玛窦提供的西洋宗教画以及标注了罗马文字的《圣经》故事4则。更加令人称绝的是程氏还印制了50幅彩色套版图式,借以压倒《方氏墨谱》。

虽然《方氏墨谱》与《程氏墨苑》是出于互相角胜的功利目的或者带有个人恩怨的成分,但其所呈现出的贾儒面貌还是与一般的市场竞争手段不尽相同,并不是不择手段的互相拆台,而是充溢着文人阶层的风流和雅尚以及士人般的书卷之气,即使是有针对性的攻击,也是借助于雅致作品的影射形式和文人之间的笔墨之争,并非泼妇骂街式的恶语相向,既在明代徽州商业史上呈现出了独树一帜的儒雅之争,又显示出了徽商“以儒为贾”的经营之道,更为我国文化和艺术史增添了两套精美绝伦的版画谱集,在我国古代版画史和印刷史上具有里程碑式的意义。

三、晚明徽墨装饰图式的世俗化呈现

《方氏墨谱》与《程氏墨苑》的相继出版为徽墨的装饰注入了新的活力,其视觉呈现的题材受到历代文化及艺术界的高度关注。其精妙的装饰图式除了对商业有直接的影响之外,还对艺术尤其是对徽州版画艺术的发展起到了点睛作用。下面从两套墨谱的造型及图式方面的世俗化图式呈现来探讨徽墨与晚明社会生活的关系。

1.社会生活影响下的世俗化图式

据明代成书的《长物志》第七卷《器具》篇记载:“用墨必择精品,且日置几案间,即样制亦须近雅”[6]。作为古代文人用来书写和展示才艺方面的重要工具以及多元化的用途对其艺术性的呈现上有了更高的要求。明代徽墨的使用范围不单单是在书写和绘画等文化活动方面,还大面积用于诸如女性画眉,中药材的配方等方面。墨可以被比喻为其必备的物资与精神方面的双重粮草,作为文化的传承和艺术赏玩的载体,有着提文化升格调的关键作用。加上徽墨制作在相对重视文化教育发展的徽州地区的长足发展,明代徽墨的装饰图式在艺术呈现方面有了飞跃式的提升。因此,在两套墨谱的出版绘图过程中,图式中的造型呈现均有迎合消费者世俗化的文、艺术、民俗等方面的心理需求。比如墨谱均出现了“百子图”装饰图式,寓意生活兴旺发达;“双鱼玦”图式寄托生活富足和美、“修禊图”显示出文人的文化品位、“天宝图”隐藏着着辅助修行的心理需求等等。类似的满足日常生活心理需求的视觉元素的造型呈现与明代社会风俗的变迁有着密切的关联。随着明代经济的发展与经济重心的逐渐南移,社会流动性加速和商业经济的逐步繁荣,引起了由乡村化向城市化现象的转变,加上王阳明等具有代表性的文人对学风和社会文风的引领,助推了明代社会由“稚质”性转变为“侈美”性,在徽墨造型呈现方面也同样经历了由 “质朴”向 “华丽”渐变。墨业在徽州已发展近千年,就在《方氏墨谱》和《程氏墨苑》刊刻之前的几十年,徽墨制作还停留在关注原料、工艺和品质,仍然以“墨止和剂成饼,不施文采,贵在草细、烟真、胶清、杵到”为制墨的基本准则,然而刊刻的两套造型繁复、精美绝伦的墨谱图式打破了原有的制墨准则,这显然与明代中后期的社会世俗风气转变有着密切的关联。加上两套墨谱的刊发者本身就是徽州区域内的商人,对利益的追逐是其本性,徽州商人的“贾儒”特性也让他们能够敏锐地察觉到社会变化带来的世俗心理转变,能迅速迎合新世俗背景下的本质需求,才能千方百计的推出呈现广泛性、世俗化的装饰图式及视觉造型样式。所以“展新求异”的徽墨装饰图式,是晚明社会生活世俗化的必然体现,这些气象万千、包罗万象的徽墨装饰图式的集中表现,恰恰是晚明多姿多彩和开放自由社会生活的真实折射。

2.宗教影响下的世俗图式

魏晋以来,写经活动日盛,佛界人士逐渐成为墨品的重要消费群体。至明代,文人群体已经把抄写经书看作是一种风雅之事。因佛教在中国的千年发展,传世佛经数量卷帙浩繁,抄经时必然耗费大量的墨品,古人甚至把写经时的用墨数量作为评价墨锭质量的重要标准,这对徽墨在技术与艺术方面的发展上都产生了重要影响。著名的《方氏墨谱》和《程氏墨苑》所刊印的徽墨图式中呈现了大量关于藏传佛教的视觉元素,其中包含了各种法器和吉祥器皿的图式纹样。在明代的社会生活中,藏式风格的图式符号在日用器物的装饰中较为盛行,一方面的原因是作为佛教艺术的重要组成部分,民间较为热衷向“番僧”求法和祈福等各种藏传佛教活动,藏式艺术随之进入社会日常生活领域,另一方面的原因是明代统治者崇信藏传佛教,为其艺术形式的广泛传播提供了条件,促进了藏式工艺在内地的发展,这种从宫廷到民间的大范围传播途径为宗教图式的迅速发展提供了重要土壤。尽管在明代的嘉靖年间对藏传佛教进行过打压,但这种暂时性的运动没有遏制藏传佛教的传播扩散,至万历时期,藏传佛教再度被人们推崇。

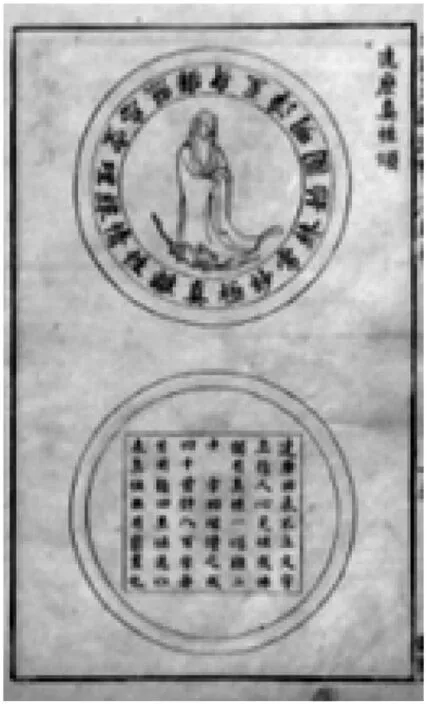

图5 美荫堂版(1588年)《方氏墨谱》卷五第十五页的“达摩真性颂”墨图

《方氏墨谱》与《程氏墨苑》这两部墨谱的主要绘制者均是明代著名宫廷画家丁云鹏及其弟子吴廷羽。丁云鹏既是当时的著名画家,又是潜心向佛的居士,他既受到宫中浓厚藏传佛教氛围的影响,又有自己潜心修炼的心得,作为一名虔诚的佛教徒,他还曾试图进入五台山以求佛法,这些切身经历都使得他对墨谱图式的绘制有切身之感。例如在《方氏墨谱》和《程氏墨苑》中有很多“回文”造型的图式,“回文”是明代文人在考察诗学才艺方面的一种高雅消遣方式,有着千变万化和高深莫测的文化内涵,契合了佛教信仰中“佛法无边”的思想观念。《方氏墨谱》中的“达摩真性颂”墨图中就有“达摩西来,不立文字,直指人心,见性成佛,独有真性一颂”的回文结构图式(如图5),此文虽然只有区区二十字,回环读来,可成四十首,共计八百字,每首均押韵俱通,可表真性无穷无尽。通过独特的“回文”图式设计,体现了用墨过程和修法过程的完美结合,为佛教的思想道场提供了一个绝妙的心境。程大约的《程氏墨苑》中也有“东林莲社图”墨图,“东林莲”指的是白莲社,由东晋高僧慧远和尚始创于庐山的东林寺而得名,此地既是弘扬佛法的场所,又是他与当时的文人居士以及诸多官宦交流聚会的场所。程大约偶然得到“东林莲社图”以后对其十分赞赏,遂将其纳入墨苑之中,以借助东晋的历史场景再现了晚明社会居士的佛学风气,由此可见宗教题材的徽墨图式在明代的盛行程度。

3.情爱主题影响下的世俗化图式

图6 美荫堂版(1588年)《方氏墨谱》卷三第三十四页的“桃叶”形墨图

由于徽墨在明代的日常中已经渗入到了用于妆容画眉的用途方面,此时的徽墨图式时常常被赋予闺阁情趣。进入明代后期,这种闺阁情趣被进一步演化成为情爱主题的文化潮流,成为情爱世界的重要道具。例如在《方氏墨谱》中印有一款“螺形墨”图,图中有“蛾绿”二字,此二字是隋炀帝时期宫女使用的“螺子黛”的别称,据颜师古所撰的《大业拾遗记》记载,“蛾绿”来自于隋炀帝巡游路上被一名妙丽女子所打动的典故,这名女子擅长描画“蛾眉”,隋炀帝赞其秀色可餐,于是宫廷中的女子均模仿其“蛾眉”,此后,司吏官每天要提供多达五斛之多的“螺子黛”,遂成为后世文人津津乐道的的情爱传奇。这种画眉之风在明代再次盛行,加上明代的徽州已成为刻书业的中心之一,众多的情爱传奇故事被刻入书籍插图之中,类似于隋炀帝之类的情爱小说和插图被大批印制,为情爱题材的文化传播以及徽墨装饰图式提供了有利的精神灵感和现实条件。明代晚期的柳叶形和桃叶形的墨锭以其修长和便利使用的外形深得女儿们的喜爱。在《方氏墨谱》中,有一款“柳叶形”墨图上便镌刻有“画眉墨”三个小字,证实了此类造型的实际用途。还有一款“桃叶形”墨(如图6),旁有铭文:“桃之叶,桂之楫,君有心,江可涉。”表明了柳叶形状的墨块确是以画眉为实用性并蕴含闺阁和情爱的一款主题墨。桃叶的典故出自王献之与爱妾之间关于“桃叶渡河”的爱情故事,所以作为金陵四十景之一的“桃叶渡”历来成为文人墨客的寻访之处,桃叶也成为了男女情爱的象征。至明代,桃叶演变为了宠妾和烟花女的代称,比如明代著名文人谢肇淛的宠爱侍妾就被命名“桃叶”。

图7 《方氏墨谱》中的“文彩双鸳鸯”墨图及成品墨锭

徽墨业主借助此类情爱题材以及士人阶层的文化资源逐步提升徽墨的产品内涵,甚至作为经营者的墨商直接融入到文人圈内,将“商”与“儒”密切结合,把自己成功包装为一名士大夫阶层的文人,并随文人经常出入风月场所,与徽墨消费者的文人和文化图式提供者的风月女子之间的感触无疑对徽墨的情爱主题及市场开拓发展有促进作用,也成为徽墨艺术图式设计的一条重要渠道。以《方氏墨谱》中的“文彩双鸳鸯”为准绳制作的墨锭(如图7)正是此种主题的反应和呈现,墨图中各种不同的刀法运用,所刻画出的刀痕风格迥异,产生千变万化的艺术效果,显现出独特的肌理美、趣味性和无与伦比的视觉魅力,与“柳叶墨”、“桃叶墨”的出现形成了社会夫妻在家庭之内和家庭之外情爱生活中的深层互动。

结 语

明代晚期是我国历史上具有重要转折意义的一个历史时期。商品经济萌芽,城市化进程加快,为徽州经济和文化的发展提供了深厚的土壤。徽州制墨业在经过唐宋时期的长期积累,一度占据着全国的主要市场。经过业内的激烈市场竞争,反映徽墨装饰图式的《方式墨谱》和《程氏墨苑》相继出刊,徽墨的装饰纹饰以及造型图式较之前有了数量和质量上的双重飞跃,使得徽墨由之前以实用为内涵的朴素型转向以文化为内涵的华丽型,成为影响社会生活以及市民心理的适用性艺术品。[7]但徽墨的实用属性又决定了它绝不会产生玄奥的文化图式,其视觉元素和主题装饰反而更加贴近世俗化了的普通生活和使用者的思想情感,真正反映了晚明的社会影响、宗教影响以及情爱观念的现实状况。这些世俗的现实赋予了徽墨装饰的丰富内涵和时代印记,使晚明徽墨成为传播当时社会文化和艺术特质的物质载体,小小的徽墨为洞察晚明社会生活提供了的一个重要窗口。