碎裂QRS波与急性ST段抬高心肌梗死冠脉血流恢复之间的联系

朱红军,丁晓梅,余华,张杰,张灿

近年来冠心病的治疗得到很大的进步,但仍然没有改变冠状动脉疾病是全世界病死率最高的疾病这一现实。急性心肌梗死的典型病理生理改变是在粥样斑块的裂缝或破裂处形成血栓造成冠脉堵塞。对于急性ST段抬高心肌梗死(STEMI),及时开通堵塞的血管,对改善病人的预后有着重要的作用,为了使病人得到最佳的治疗,需要通过无创的方法对经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后心肌损伤的状况进行评估。心电图作为一种简单易得并且便宜的诊断急性心肌梗死的首要方法也可以被用作反映心肌再灌注状态。除了常用的病理性Q波和ST段回落等指标外,目前的观点认为心电图碎裂QRS波(fQRS)的出现反映了心肌瘢痕和坏死的存在,一些研究表明存在fQRS的病人心血管死亡和心血管事件增多,而且fQRS是独立的敏感的死亡预测因子[1-2]。本研究拟通过12导联心电图评估在首次发作的STEMI经过PCI治疗后fQRS和TIMI评分的相关性,进而明确fQRS是否可以用作评价心肌再灌注的新指标。

1 资料与方法

1.1一般资料2015年1月至2016年4月在安徽省立医院就诊的523例拟诊为急性冠脉综合征的病人中筛选出符合首次发作的急性ST段抬高心肌梗死128例,并且在24 h内行PCI术开通阻塞血管。依据ACC/AHA/ESC 2007标准诊断为急性STEMI的病人(缺血性胸痛伴有连续两个导联以上的胸前导联ST段抬高>2 mm或肢体导联ST抬高>1 mm)。入选标准是首次出现急性心肌梗死。对于原有QRS增宽、完全性左束支阻滞、不完全右束支阻滞、起搏器植入术后、右室肥大、使用地高辛、有电解质紊乱或肥厚(扩张)型心肌病的病人不纳入本研究。病人或近亲属对研究方案签署知情同意书,本研究符合2013年修订的《赫尔辛基宣言》的要求。

1.2心电图检查所有STEMI病人术后连续记录4 d心电图,取PCI术后48 h的心电图分析fQRS,fQRS定义为同一冠脉供血区内有两个以上相邻导联出现RSR’波形。胸前导联(V1~V5)出现连续两个导联的fQRS标志着左前降支供血区域的瘢痕和坏死。而侧面导联(I、aVL和V6)出现两个导联的fQRS标志着回旋支供血区的瘢痕和坏死,同样下壁导联的两个导联出现fQRS提示右冠供血区的病变。一些变异的形态包括出现异常的R波或S波最低点的切迹或出现一个以上的R’波(碎裂)都作为fQRS。不论是否存在Q波,仅分析病人的心电图中fQRS。同时也根据病理性Q波的出现对心肌损伤进行定位。PCI术后90 min ST段回落70%以上定义为血流完全恢复。

1.3冠状动脉造影与血流恢复情况评价冠脉造影及支架植入均由安徽省立医院胸痛中心资深介入医师完成。梗死相关动脉通过Judkin’s方法穿刺桡动脉造影,保留造影图像进行TIMI血流评分。TIMI血流分级:根据冠状动脉造影中梗死相关血管的血流情况,将其分为4级:TIMI 0级:无灌流,即在闭塞部位及远端无前向血流(造影剂)充盈。TIMI 1级:微灌流,即造影剂通过闭塞部位,但在任一时刻都无通过闭塞段远端血管的前向血流。TIMI 2级:部分灌流,造影剂通过闭塞段并到达远端血管,但其充盈速度与正常血管相比明显减慢。TIMI 3级:完全灌流,前向血流充盈远端血管快速而完全。

2 结果

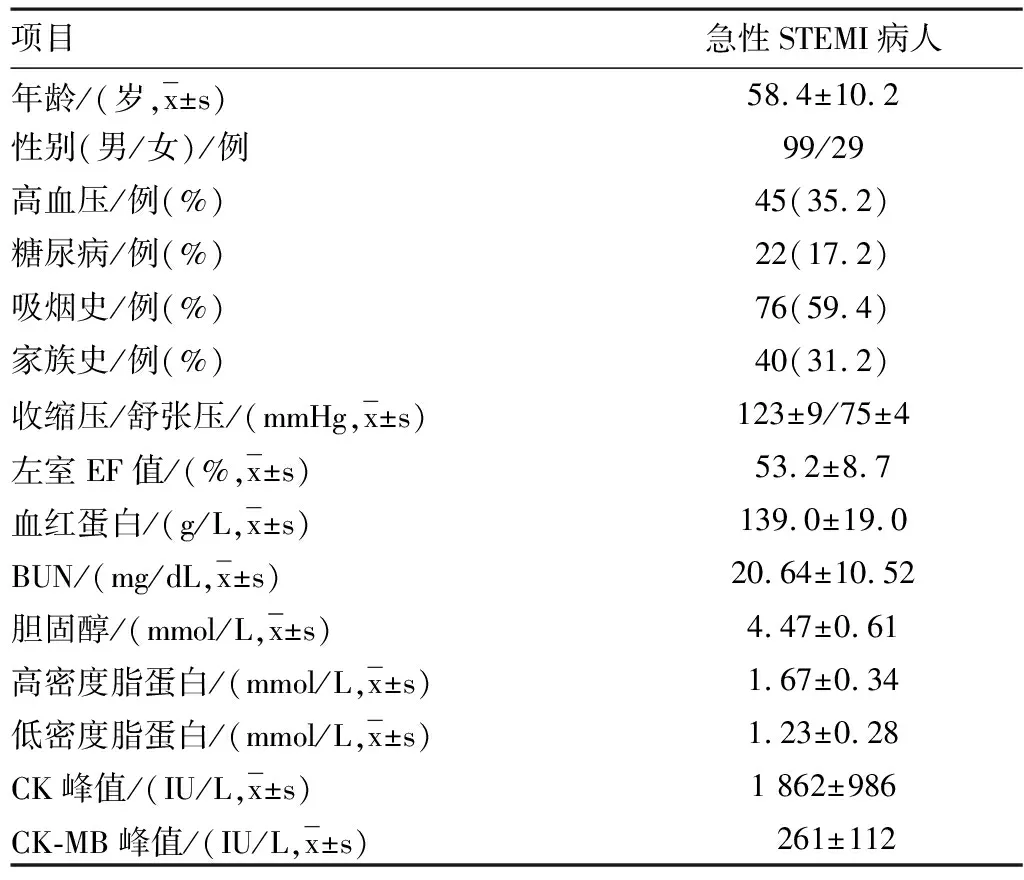

2.1病人的一般情况比较病人的基本材料(见表1):总共128名诊断为初发急性心肌梗死的病人纳入本研究,一般临床资料和实验室检查结果见表1。其中符合前壁心肌梗死的占56.3%而下壁心肌梗死占44.7%,所有病人均完成冠脉造影和支架植入术。冠脉造影检查梗死血管为左前降支的有70人,右冠梗死52人,回旋支病变6人,所有病人术后均实现血管再通(达到100%),发病到血管再通的时间为(6.7±1.4)h。其中60.2%病人存在病理性Q波。

表1 初发急性心肌梗死128例临床资料与检验结果

注:EF为射血分数,BUN为血尿素氮,CK为肌酸激酶,CK-MB为肌酸激酶同功酶

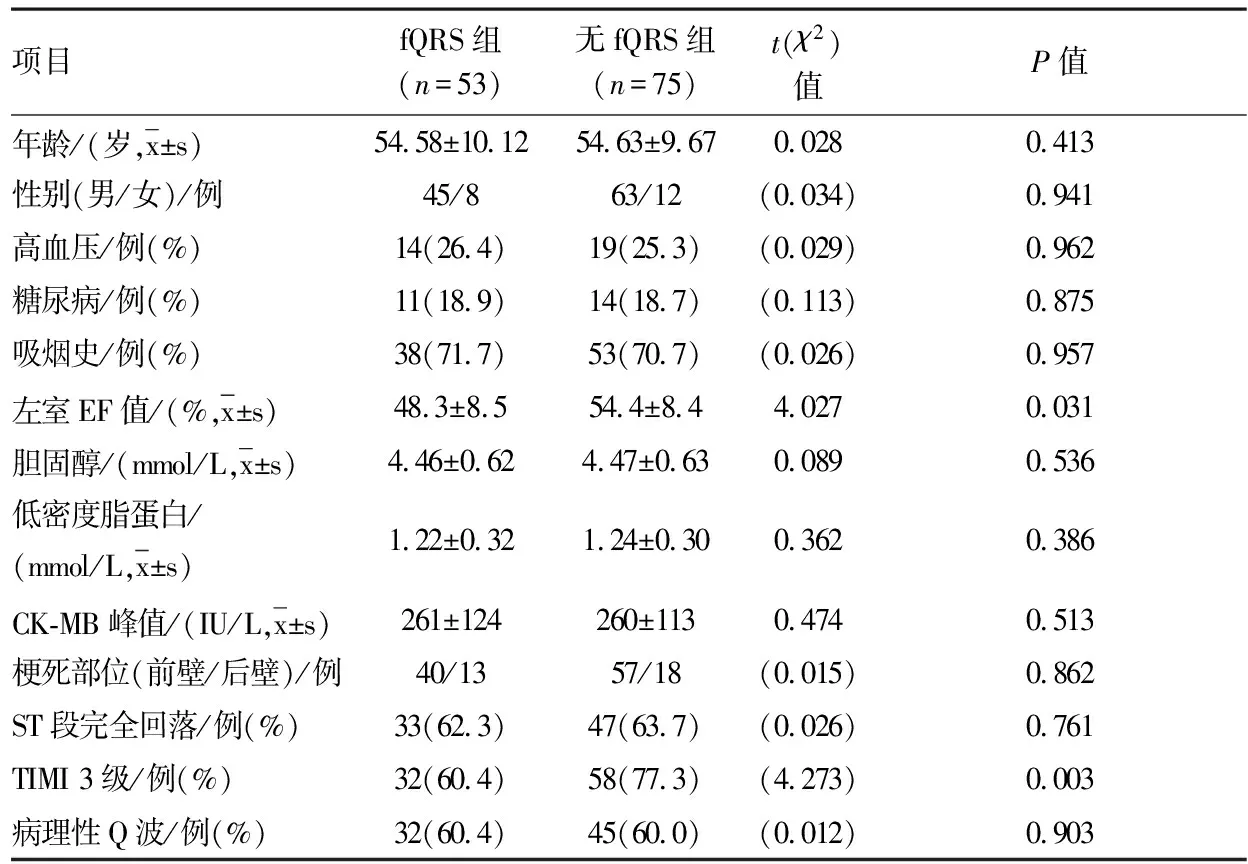

2.2fQRS与无fQRS病人的比较所有病人中有53例出现fQRS波,75例无fQRS波,根据fQRS波的有无将病人分为两组。在检测到fQRS的病人,左室射血分数(EF)值相对较低(48.3±8.5)%比(54.4±8.4)%,两组相比差异有统计学意义(P<0.05)。两组之间的临床资料和实验室检查结果则差异无统计学意义(P>0.05)。60.4%有fQRS的病人心电图出现病理性Q波,而60.0%无fQRS的病人出现病理性Q波(P>0.05)。fQRS组病人PCI术后TIMI 3级者占60.4%,无fQRS组PCI术后TIMI 3级者占77.3%,两组之间构成比差异有统计学意义(P<0.05)。两组之间心电图ST段完全回落或其他参数之间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3fQRS与急性心肌梗死病人PCI术后血流恢复和左室EF值的相关性以fQRS出现的导联数作为因变量,与左室EF、ST的回落、TIMI血流分级等自变量进行相关性分析。结果显示:fQRS和左室EF表现出轻度的负相关(r=-0.532,P=0.012),fQRS与ST的回落无明显相关。TIMI血流分级与fQRS的出现呈负相关(r=-0.324,P=0.001)。

表2 初发急性心肌梗死128例fQRS波与无fQRS波两组的比较

注:EF为射血分数,CK-MB为肌酸激酶同功酶

3 讨论

PCI治疗是急性冠脉综合征的首选治疗方法之一。为了能够准确判断PCI术后罪犯血管供血的心肌灌注恢复情况,需要有一种快速、准确的无创检测方法来评估。胸痛的缓解,抬高的ST段回落50%以上、心肌酶学指标峰值提前出现和再灌注心律失常都提示受损心肌供血恢复。但是这些指标的特异性和敏感性都很有限。因此,有些学者提出新的心肌再灌注指标如血清尿酸升高和红细胞分布宽度增加等[3-4]。我们在本研究中发现fQRS波对于心肌再灌注的评价作用优于病理性Q波,本研究结果表明fQRS可作为一种急性心肌梗死PCI术后评价心肌再灌注的新指标。

心肌梗死后心肌的缺血损伤及修复为心律失常提供了基础。无论是急性心肌梗死早期梗死区域心肌中残存有岛状心肌,或是后期纤维瘢痕形成,以及慢性缺血使心肌发生纤维化,均导致心肌去极化不均一性增加,心电图上可表现为fQRS波[5-6]。冠状动脉造影检查证实,在非ST段抬高型心肌梗死病人中有60.1%可出现fQRS波,并且在伴有糖尿病史的老年(≥65岁)NSTEMI病人中,出现fQRS波的频率较高[7]。在ST段抬高型心肌梗死,且接受溶栓治疗的病人,经冠脉造影证实心肌灌注不充分组较充分组fQRS波的出现率高(56.9%比23.5%),而fQRS的出现多伴随较差的左室EF[8]。

在冠心病病人中,fQRS往往提示心肌瘢痕和坏死的形成。Das等[9-10]早先报道的479例曾患心肌梗死病人,心电图fQRS与病理性Q波相比,在评价心肌瘢痕方面具有更高的特异性和敏感性。fQRS在冠心病的诊断和预后判断中也有着重要的作用。如Eyuboglu M等[11]研究结果提示fQRS可能是早期心肌损害的标志,可以在心肌纤维化和瘢痕之前出现,可以作为首次冠脉造影病人的危险分层。近年来Gong B和Li Z[12]的研究表明fQRS对所有冠心病病人的心血管事件有预测价值。Torigoe等[13]的研究还发现fQRS出现的导联数量增多(≥3个导联)是心肌梗死后病人发生死亡、或因心衰住院的独立危险因素。我们在研究急性心肌梗死时也发现,如果恢复再灌注后的心肌所对应的导联出现fQRS,往往提示该处心肌已经发生缺血坏死,与造影结果相比,出现fQRS比出现病理性Q波判断心肌梗死相关发生的区域更准确。

TIMI评分能够用于描述PCI治疗前后冠状动脉血流恢复的程度,可作为心肌梗死的范围和病人预后的评价指标[14-15]。在本研究中我们评估了TIMI评分和fQRS的关系,在我们观察的病例中有84例术后获得了充分的心肌灌注,38例心肌灌注不够充分。冠状动脉血流恢复充分的病人fQRS的发生率显著低于血流恢复不佳的病人。相关分析表明fQRS和TIMI评分呈负相关,说明fQRS的出现与急性心肌梗死导致的心肌缺血坏死和瘢痕形成有关。

fQRS组的病人左室EF比无fQRS的病人显著降低,可能也和心肌缺血后瘢痕形成有关,我们的研究结果表明fQRS组病人的EF值降低。并且fQRS和左室EF表现出负相关。同时我们还发现fQRS的出现和ST段的回落没有明显的相关性,这个结果与我们开始研究时的设想不同,可能与我们研究的病例数不够多,以及我们采用ST段回落≥70%作为参考标准有关。

总之,我们的研究结果表明,12导联心电图中的fQRS波可以作为一个新的评估PCI术后心肌灌注恢复情况的指标。尽管本研究还存在观察例数不够多、由于条件限制没有能够采用MRI或超声对比显像等更好的方法来评价心肌灌注等不足,本研究的结果为心电图评估PCI术后病人心肌灌注情况提供了一个有效的手段,为PCI术后治疗策略的修改提供重要参考。