红花黄色素治疗冠心病稳定型心绞痛的临床疗效及安全性研究

龙江

(四川省叙永县人民医院 四川 泸州 646400)

冠心病稳定型心绞痛作为一种比较常见的心血管综合征,多发于中老年人群。它是以冠状动脉固定性狭窄为基础,因心肌负荷的增加而引发心肌暂时或者急剧缺氧缺血[1]。若治疗或早期预防不及时,往往发展成为猝死或者心肌梗死。伴随当今社会人口老龄化与城镇化进程的不断增速,冠心病稳定型心绞痛的发生率与病死率也不断增加,我国居民因疾病死亡的40%以上的人群是心血管疾病患者[2]。本文通过我院冠心病稳定型心绞痛患者采用红花黄色素静脉注射的方式治疗,对其疗效与安全性等进行分析评价,现详细报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

从2016年8月—2018年8月我院收治的冠心病稳定型心绞痛患者中随机选择114例,以单双号方式分为两组,单号为参照组,双号为研讨组。病例符合冠心病稳定型心绞痛诊断标准,排除患有肝、肾等脏器严重疾病,凝血与造血功能异常,冠心病心肌梗死、高血压性心脏病、肺源性心脏病、与精神疾病患者。

参照组:男性与女性患者比例为28:29,年龄分布47~74岁范围,均值(61.37±4.52)岁,病程1~10年,平均病程(7.13±2.49)年;研讨组:男性与女性患者比例为30:27,年龄分布27~65岁范围,均值(60.93±4.74)岁,病程1~10年,平均病程(6.89±2.58)年。对比两组患者性别结构、年龄与病程等一般资料(P>0.05),没有显著差异性,具有对比性。

1.2 治疗方法

参照组57例患者采用舒血宁注射液进行治疗,将20ml舒血宁注射液与5%浓度的葡萄糖注射液或者0.9%浓度的氯化钠注射液250ml充分混合为患者实施静脉滴注,每天1次,连续治疗10天。

研讨组采用红花黄色素静脉注射方式,将150mg红花黄色素与5%浓度的葡萄糖注射液或者0.9%浓度的氯化钠注射液250ml充分混合为患者实施静脉滴注,每天1次,连续治疗10天。

1.3 观察指标与疗效评判

观察并记录两组患者治疗前后血液流变学指标(含全血低切黏度、全血高切黏度、红细胞沉降率、红细胞压积、血浆黏度、纤维蛋白原等6项指标)的变化来综合评判治疗效果;另对两组患者治疗后出现的不良反应情况进行观察并对比。

1.4 统计学处理

采取SPSS17.0统计学软件对数据进行处理,计量资料(治疗前后血液流变指标)以(±s)表示,以t检验,当P<0.05时,则差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 治疗前后血液流变学指标对比

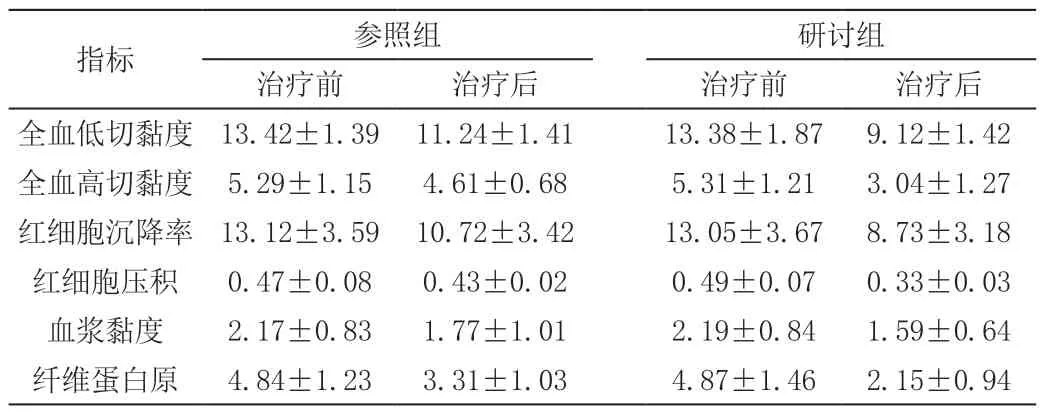

通过表显示,两组患者治疗后的血液流变学指标水平相对治疗前均有明显降低(P<0.05),两组患者治疗后进行组间比较,研讨组血液流变学指标水平显著优于参照组(P<0.05),组间数据差异显著,有统计学意义。

表 比较两组患者治疗前后血液流变学指标(±s)

表 比较两组患者治疗前后血液流变学指标(±s)

指标 参照组 研讨组治疗前 治疗后 治疗前 治疗后全血低切黏度 13.42±1.39 11.24±1.41 13.38±1.87 9.12±1.42全血高切黏度 5.29±1.15 4.61±0.68 5.31±1.21 3.04±1.27红细胞沉降率 13.12±3.59 10.72±3.42 13.05±3.67 8.73±3.18红细胞压积 0.47±0.08 0.43±0.02 0.49±0.07 0.33±0.03血浆黏度 2.17±0.83 1.77±1.01 2.19±0.84 1.59±0.64纤维蛋白原 4.84±1.23 3.31±1.03 4.87±1.46 2.15±0.94

2.2 不良反应发生率对比

两组患者在治疗前后血压与心率未见明显的变化,治疗期间未发生明显的不良反应情况,整个治疗过程全部顺利完成,两组患者对比显示,P>0.05,差异无统计学意义。

3.讨论

冠状动脉粥样硬化是冠心病稳定型心绞痛的解剖学基础,它的发生机制包含4个方面:一是正常或者已形成斑块的动脉弥漫性或局部的痉挛;二是既往急性心肌坏死与冬眠心肌引发左室功能障碍;三是微血管功能不全;四是心内膜下冠状动脉形成引起的固定性阻塞。以上发病机制既可混合存在也可单独存在,最终会引起心绞痛的发生或者加重。

红花黄色素具备止痛祛瘀、通经活血的功效,它是从红花中提取的红花总黄酮,通过研究能够发现,红花黄色素对冠状动脉扩张,冠状血流量的增加、心肌耗氧的减少,冠脉微循环的改善均有良好的效果,同时具备抗血小板聚焦、抗自由基、抗氧化以及抑制血栓形成等功效[3]。

本次研究的数据显示,两组患者治疗后的血液流变学指标水平相对治疗前均有明显降低,研讨组血液流变学指标水平显著优于参照组(P<0.05),组间数据差异显著。同时两组患者治疗前后血压与心率未见明显的变化,治疗期间未发生明显的不良反应情况。综上,冠心病稳定型心绞痛患者经红花黄色素药物治疗后,血液流变学指标水平显著降低,临床效果理想,未出现明显不良反应,安全性较高。