基于城市空间规划设计视角的颗粒物空气污染控制策略研究综述

戴 菲

陈 明

傅 凡

熊和平*

发达国家城市在其城镇化的过程中,都曾困扰于严重的颗粒物空气污染问题。著名的伦敦烟雾事件导致4 000多人死亡,被视为20世纪重大环境灾害事件之一,相关事件还有美国多诺拉烟雾事件、德国鲁尔工业区空气污染事件等。这些事件引起西方国家的重视,在其后期城市空气污染的治理中,将城市规划、环境立法作为重要的决解措施。这些城市空气污染的治理都经历了数十年的艰辛历程,一直持续到城镇化后期。目前,发展中国家在城镇化的过程中共同面临着颗粒物空气污染的严峻挑战,以中国为例,依据2017年国家环保部门统计的338个地级及以上城市中,空气质量达标仅29.3%。

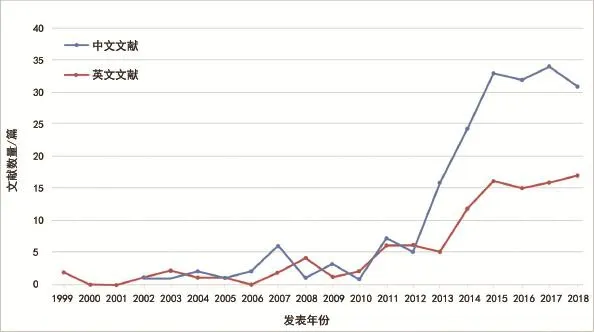

图1 文献数量年度分布图

城市颗粒物空气污染的根本解决需依靠“控源”手段,从产业结构调整、工业、交通污染等方面进行源头把控。对于风景园林学科,城市绿化在“降污”方面也能起到较大作用。通过优化城市空间结构,可同时从“控源”与“降污”两方面有效调节颗粒物污染。城市空间可分为绿色空间与灰色空间。广义上的绿色空间包括城市环境中的所有植被形成的开放空间,强调空间的开放性与绿色性[1-2],包括城市公园、广场、绿色廊道、滨水绿带、湖泊湿地和自然保护区等,是消减颗粒物的重要途径之一,通过绿色植物可以主动吸收滞留颗粒物,从而降低大气颗粒物浓度[3-4]。而灰色空间由于人类频繁的建设活动,往往成为颗粒物空气污染产生的直接原因,但通过空间的合理规划布局,也能对颗粒物的快速扩散起到一定作用。

目前关于调控颗粒物空气污染的城市空间规划设计策略研究成果零散,尚未有研究综述进行全面和系统的归纳总结。研究旨在明确:1)消减颗粒物空气污染的绿色空间规划设计策略有哪些?2)控制颗粒物空气污染的灰色空间规划设计策略有哪些?3)支撑这些规划设计策略的技术方法有哪些?以便从颗粒物空气污染的角度为我国的城镇化建设提供有效的规划设计策略,并为今后进一步的研究指明方向、提供借鉴。

1 研究方法与结果分析

1.1 研究方法

中、英文献分别来源于CNKI与Web of science,检索时间截至2018年10月31日。为了全面地搜集城市空间规划设计与颗粒物的相关文献,通过以下方式进行文献检索[5]。1)直接检索:运用2组专业术语“城市空间、风景园林、城市规划、城市景观、规划设计”与“颗粒物、雾霾、空气污染、空气质量、PM”“urban /city space、landscape architecture、urban /city planning、urban / city landscape、planning and design”与“particulate matter、haze、air pollution、air quality、PM”,分别相互组合进行高级检索中的主题检索。2)追溯检索:在上一步检索到的与城市空间规划设计密切相关的文献中,利用类似相关关键词,包括“城市绿地、空间结构、绿带、通风廊道、土地利用、街谷”“street canyon、vegetation、numerical simulation、urban morphology、wind tunnel、roadside vegetation”等,进行二次追溯检索。3)循环检索:循环前2步的检索,将相关度高的文献纳入进来,剔除和城市空间规划设计有偏差及重复文献,共得到中、英文献各200、99篇作为文献数据库。

1.2 国内外研究整体特征分析

1.2.1 研究发展趋势

比较中英文献的各年度发表量(图1)。结果表明:基于城市空间规划设计视角的颗粒物空气污染控制策略相关研究最早出现于1999年,但总体文献数量较少,整体增长趋势平缓,其中2000—2001年和2006年的文献数量为0,即便是近2年,年文献量也较少,并开始趋于稳定。国内研究从2002年开始,呈增长的趋势,在近2年的研究数量达到最多。其中,2002—2006年论文数量增长幅度较为平缓;2007—2012年增长呈波动状增长;2012年以后呈井喷式增长,说明在颗粒物空气污染日益严峻的形势下,学者们不断探寻空间规划设计策略。

1.2.2 文献的地区分布

根据Web of science显示的文献国家/地区来源,相关研究共涉及34个国家,其中中国(43.750%)、美国(28.125%)、英国(8.333%)和德国(6.250%)是主要的文献来源,中国目前还面临着严重的空气污染,美国、英国、德国历经此阶段后产生较多的成果积累,它们的治理过程可为我国现阶段的任务提供参考经验。

1.2.3 研究内容分析

将文献按照主要研究内容进行归类,涉及重要技术方法的单独为一类。由表1可知,应对颗粒物空气污染的规划设计策略包括绿色空间(通风廊道网络、绿地系统、公园绿地、湖泊湿地、道路绿带、森林/林地)与灰色空间(城市形态、土地利用、街道峡谷)2个维度。绿色空间的通风廊道网络与绿地系统构成城市尺度的绿色生态网络,公园绿地与湖泊湿地、道路绿带、城市森林/林地分别构成其构建单元——“斑块-廊道-基质”,属于街区尺度的研究内容;灰色空间的城市形态与土地利用、街道峡谷分别是城市尺度与街区尺度的关注重点。

2 城市绿色空间应对颗粒物空气污染的规划设计策略

2.1 城市尺度:绿色生态网络构建

2.1.1 通风廊道网络构建

通风系统由作用空间、补偿空间及空气引导通道组成[6],补偿空间与风道起到空气污染治理作用。其构建形式,一是整合城市现有生态廊道与生态空间,例如城市近郊的农田、森林、湖泊,以及城市内部水系、主要交通干道、铁路等建立风道,即狭义的风道网络;二是合理配置城市内部空间结构,控制城市中的建筑密度、高度和体型等,即广义的风道网络[7-8]。

风道网络的规划布局,早期研究依靠规划者对场地主导风向、地形地貌、污染源分布、下垫面粗糙度等分析,结合场地现有的生态空间确定通风格局[9]。后期研究结合GIS、RS、WRF(Weather Research and Forecasting Model)、CFD(Computational Fluid Dynamics)等技术对场地通风环境进行模拟,识别不同等级风道[10-11]。也有利用WRF模拟风道网络规划后的城市冬季风环境,有利于显著提高风道处风速,并引入郊外干净清新的空气,使城市空气质量得到改善[8]。

2.1.2 绿地系统规划

将城市绿地连通成网,是市域层面的生态保护屏障。在绿地系统的几种典型结构中,环状绿地[12]、楔形绿地[13]、网状绿地[14]被认为有利于改善空气质量。环状绿地的布局不仅控制城市无序增长,还可结合城市交通、开放空间形成有机体系[12]。楔形绿地将城区与郊区的自然环境有机地结合,也是城市重要的通风廊道,可将郊区新鲜空气输入城区,通过空气流通缓解城市中心及腹地严重的颗粒物空气污染。赵红斌等利用西安市现有大面积森林植被及河流,构建西南与东北方向的楔形风道,用于缓解市区颗粒物空气污染[15]。网状绿地则结合点、线、面、环、楔、廊等类型绿地,加强绿地斑块间的连接,对区域颗粒物空气污染治理起到重要作用[16]。

目前绿地系统规划越多地与GIS、RS技术相结合,可以更科学地优化调整绿地系统的空间形态。有研究通过Fragstats软件计算斑块在景观水平上的景观格局指数,发现斑块的均匀度与破碎度是影响颗粒物浓度的主要形态指标,PM2.5浓度与均匀度负相关,与破碎度正相关[17]。因此,通过整合破碎的斑块或通过廊道进行连接,有利于降低区内大气颗粒物浓度。

表1 文献归类统计

2.2 街区尺度:斑块—廊道—基质的绿色生态网络构建单元

2.2.1 控制颗粒物空气污染之斑块研究

斑块是不同功能或属性相对同质的空间,城市公园绿地、湖泊湿地是能显著消减大气颗粒物的绿色空间斑块。

城市公园绿地的规模[18-19]、形态[20-21]与外界环境(温湿度)[22]均影响大气颗粒物浓度。规模上,绿地面积越大、绿化覆盖率越高,对PM10、PM2.5的消减效果越好。50hm2以上的绿地被认为能显著消减颗粒物[23]。绿地还影响到它周围一定范围内的颗粒物浓度,面积越大,影响距离也越远[24]。通过数值模拟发现,绿化覆盖率每增加10%,可降低PM10浓度约7.8%[25]。然而在高密度的城市建成环境中,可通过立体绿化增加绿量来消减大气颗粒物。据统计,19.8hm2的屋顶绿化每年可降低14%的大气PM10浓度[26]。形态上,通过绿地边缘长度、密度、绿地景观分隔指数、散布并列指数等指标与PM10、PM2.5浓度的相关分析,得到形状复杂、集中布局的绿地有利于降低PM10、PM2.5浓度,但这些影响均存在空间尺度效应[20-21]。

湖泊湿地对颗粒物的消减效果受到其规模、形态等因素影响。通过对武汉城市三环内主城区的湖泊湿地进行定量测量,发现PM10、PM2.5的消减效果与湖泊湿地面积、景观形状指数(周长/面积)呈正相关[27]。湖泊湿地的景观形状指数反映其空间形态的复杂程度,形态越复杂,消减效果越明显。另外,湖泊湿地的PM10、PM2.5浓度也受其周围建成环境影响,与湿地外侧300、500m范围内道路占比呈正相关,与500m范围内非硬质下垫面占比、距中心城区距离呈负相关[28]。

2.2.2 控制颗粒物空气污染之廊道研究

廊道是对连接生态斑块起着重要作用的线性景观要素,由于道路是颗粒物产生的重要来源,道路绿带成为主要研究对象。绿色植物对颗粒物的吸附滞留作用,以及绿带形态(高度、宽度等)差异导致的“微峡谷效应”均会影响绿带周围的颗粒物浓度。研究设定若干影响因素并赋予不同值,通过对比试验得到对颗粒物消减最显著的道路绿带空间形态[29-31]。对于开阔的道路,宽阔、低孔隙率、较高的绿带有利于降低颗粒物浓度[32]。牟浩通过设置若干组不同绿带宽度的对照实验,总结出城市主干道、次干道、支路的绿带宽度分别为10、5、5m,对PM10、PM2.5的消减效果最显著[29]。李萍等以2m高的遮阴网模拟绿带,通过不同绿带种植间隔组合的模拟,得到10、12.5m交错的种植间隔最有利于降低非机动车道PM10浓度[30]。蔺银鼎等采用三因素(高度、宽度、疏透度)、四水平正交设计方法,得出绿带高度3.5m,疏透度0.2对PM10影响最显著[31]。

2.2.3 控制颗粒物空气污染之基质研究

基质是城市景观的背景生态系统或用地类型,具有面积大、连接度高的特点。城市中大片的森林净化并产生新鲜空气,是绿色空间主要的基质类型,主要从森林的植被类型、结构、植物个体等方面研究森林对颗粒物的影响[33]。关于森林的外部形态或规模较少涉及,森林的内部形态,包括森林的密度、郁闭度、疏透度等都会影响局部小气候,改变风速和湍流,森林密度越高、郁闭度越高、疏透度越低,越有利于颗粒物干沉降。

3 城市灰色空间应对颗粒物空气污染的规划设计策略

3.1 城市尺度:城市形态与土地利用类型

3.1.1 城市形态

城市的发展往往经历单中心向多中心结构转变,也伴随着人口、产业转移。20世纪90年代,许多学者认为单中心结构的城市可以缩短通勤距离、减少能源消耗,对空气质量最有利[34]。此后的研究将城市开放空间、土地利用等多因素考虑在内,认为多中心结构由于其发展的集聚性,对控制颗粒物空气污染更有效[35]。为了从整体上缓解颗粒物污染,需限制建成区范围、减少城市破碎化程度、提高城市紧凑度[36-37]。

相关研究正逐步用定量方法研究如何优化城市形态,为规划策略提供指引。宋彦等用情景规划来模拟城市不同发展模式,相对于城市蔓延发展模式,采用精明增长的土地利用方式能显著改变居民出行行为,增加公共交通的分担率,从而有效降低汽车使用率和尾气排放量[38]。郭佳星基于受城市形态最直接影响的交通污染,构建“土地利用-交通需求-交通分配-交通排放-交通扩散-健康暴露”的集成模型框架,用于揭示城市形态对空气质量影响的内在机制[39]。

3.1.2 城市土地利用类型

不同用地类型对颗粒物浓度产生不同影响,基本呈现“建设用地上空颗粒物浓度高,非建设用地上空颗粒物浓度低”的关系规律,主要是由于人们的生产生活、交通等活动导致。建设用地中,工业、交通、居住和商业等用地类型中PM10、PM2.5浓度在不同的研究地其分布规律有所差异[40-42]。因此在城市土地利用布局中,合理规划各类用地,例如将易产生污染的用地与绿地水域相结合,可有效调节颗粒物空气污染。

对不同城市用地类型对颗粒物空气污染的影响程度进行对比分析发现,在500m半径范围内,PM1.0、PM2.5、PM10浓度与建筑面积均显著正相关,与绿地或林地面积均显著负相关[42-43]。进一步研究发现,建设用地面积每增加10%,PM10浓度可提升9%,其中工业用地面积每增加10%,PM10浓度可提升1%[44]。而许珊等研究发现土地利用与PM10关系相对不稳定,建设用地与PM10浓度呈负相关,其原因在于城市正处于高速城市化发展时,工业和建造引起的PM10污染远超过其他区域,因此造成小面积的建设用地拥有高浓度PM[45]。10

3.2 街区尺度:城市街道峡谷

城市街区是人们日常活动频繁的场所,更易于通过人工调控方式治理颗粒物空气污染。街区空间形态影响其内部气流场,从而影响颗粒物的扩散,优化其空间形态也是广义通风廊道的重要组成。街道峡谷(街谷)是街区特殊的空间形式,由道路与两侧建筑形成的带状空间,也是颗粒物空气污染较严重区域。数值模拟是被广泛应用的研究手段,过去大多基于街谷断面或街道平面等二维空间上的研究,此后利用CFD进行三维场景模拟[46-47]。研究发现,街道高宽比、长宽比、两侧建筑高度比等街谷空间形态是影响颗粒物浓度及分布的主要因素[48]。

邱巧玲等建议街谷高宽比、长高比、两侧建筑高度比分别控制约0.6~1.2、5、2或<1时,并避免沿街建筑高度的一致性,有利于通风降低颗粒物浓度,还提出理想的城市街道布置模式[49]。王纪武等基于CFD模拟杭州中山路的街谷,得到4个关键竖向区段中,颗粒物浓度随着高度的升高而降低,10m以下的空间污染程度最严重,并发现街谷背风面的污染程度比迎风面严重,建议住宅建筑布置在街谷的下风向,而公共建筑适宜布置在街谷的上风向[50]。鉴于街谷底层往往是污染最为严重的空间,对人群的危害也最大,打破底层连续封闭的空间形态,减小街谷的横向长度,可以改善通风环境以缓解污染[51]。随着高架桥的普及,近期也被纳入街谷的数值模拟,发现它会阻碍PM10、PM2.5的扩散,从而加重街谷中PM10、PM2.5浓度[52-53]。

4 遥感反演与数值模拟为规划设计策略提供技术支撑

4.1 遥感反演

地面监测站所收集的颗粒物浓度数据只能反映固定点的颗粒物污染水平,为了分析大范围内的颗粒物空气污染,传统方式运用随机抽样、插值分析等方法,存在费时费力、准确度低等局限性,遥感反演在这时成为一项实用可靠的技术。

遥感反演是指借助遥感影像,通过反演对象和模型定量化地推算出研究区域实际的数据。通过遥感影像反演颗粒物浓度有助于动态监测颗粒物的空间分布状况,为城市空间规划提供重要的基础信息。其原理是通过构建颗粒物与其他要素(例如差值植被指数、气溶胶光学厚度)的关联模型,间接获取颗粒物空气污染数据。MODIS、Landsat、SPOT、NOAA等是常用的数据,通过暗像元法[54]、SARA法[55]等方法反演颗粒物的浓度与空间分布。余梓木等根据颗粒物对NOAA卫星可见光和近红外通道大气透过率的影响差异,构造差值植被指数,建立卫星与污染实测值之间的相关关系来达到卫星污染测值的反演和计算,反演结果与实测数据的相关性达到0.6~0.9[56]。

4.2 数值模拟

4.2.1 街区尺度的CFD应用

CFD模拟技术主要应用在城市风环境、热环境以及空气污染防治研究等方面。在颗粒物空气污染防治研究方面,过去的研究大多基于城市街区空间对颗粒物的影响,例如建立假想的三维街道十字路口模型进行,利用FLUENT模拟了2种风向条件下模型的污染物分布情景,证明计算结果是合理的[57]。通过FLUENT建立不同形状建筑物构成的街谷模型和存在高架桥的街谷模型,研究街谷内的湍流参数分布和污染扩散特征,从而预报街区尺度的污染也被证实了理论上的可行性[58]。

近年来,CFD模拟在植物与颗粒物关系的研究逐渐得到广泛应用。研究通过参数化CFD模型,得出树木对PM2.5浓度的空气动力学分散效应,证实树木可有效降低PM2.5的浓度[59]。随着植物单体的颗粒物研究日益增多,运用CFD模拟片区中植物布局方式对颗粒物的影响逐渐引起学者的重视[60-61]。

4.2.2 城市尺度的WRF应用

WRF模拟技术既实现气候评估功能,又可针对城市尺度进行研究,是目前最先进的城市模拟模型之一,被广泛应用于气象、气候及城市问题研究。过去研究以颗粒物分布模拟为主,研究通过WRF模拟分析北京的雾霾成因,模拟与观测对比表明,WRF模型可以较好地反映北京市地面和高空颗粒物与主要气象要素的时空分布[62]。采用WRF对成都市区的流场模拟分析发现,因受盆地四周山脉影响,环流中心区域污染物扩散条件较差。污染物从成都市东北、北部向成都市南部和西南部迁移[63]。

基于WRF模拟规划城市通风廊道以改善空气质量与热环境,成为近期的研究热点。周雪帆等利用WRF对贵阳城区范围内风环境进行模拟,规划了不同等级的通风道,为贵阳“通风、换气”,改善空气质量[64]。林欣通过绘制深圳一天6个时间点的通风廊道分析图,将不同时段风廊叠加,发现深圳多中心多组团的空间结构与组团之间的绿地、山体、水体等对于整个城市的风的渗入和空气流通具有十分重要的意义[65]。

5 总结与展望

1)城市绿色空间关注城市尺度的绿色生态网络构(风道网络与绿地系统)与街区尺度的斑块(公园绿地与湖泊湿地)、廊道(道路绿带)、基质(森林)对颗粒物的消减效果,从“降污”上提出空间策略。但如何确定不同尺度绿色空间形态以有效降解颗粒物还缺乏科学依据,后续研究可从空间形态的量化分析角度引导其空间布局,加强城市尺度的绿色生态网络、构成城市肌理的普遍街区中的绿色空间以及线性的绿道(绿廊宽度、与周边不同用地相结合)等对颗粒物的消减影响研究。

2)城市灰色空间关注城市尺度的城市形态、用地类型与街区尺度的街谷对颗粒物的影响,从“控源”上提出空间策略。后续研究可针对有效调节颗粒物的土地布局模式进行预测,为城市总规方案提供思路,街区尺度纳入构成城市普遍肌理的居住、商业等街区空间,结合CFD模拟技术对街区中颗粒物分布进行模拟,得到能有效控制颗粒物空气污染的街区空间形态。

3)遥感影像反演与城市尺度的WRF、街区尺度的CFD数值模拟技术为规划设计提供技术支撑。模型构建还应纳入植被、水体等对颗粒物产生重大影响的要素,并将影响各尺度颗粒物空气污染物时空分布的城市空间规划设计要素依据影响对象、范围、程度等进行归类与赋权,构建颗粒物空气污染防治模型。还可将规划结果添加进WRF进行模拟,评价其降解污染的能力。

注:文中图片均由陈明绘制。