晚清常熟静圃园林植物应用探析

李 晓

张 群

阴帅可*

江南地区园林留存至今者几经易主,或存或亡。园中的植物因其易毁,留存难度更大,故建园之初的状况犹难窥其貌。故而对传统园林植物研究多从园林著述,如《群芳谱》《广群芳谱》《花镜》[1-2],以及历朝历代的文人笔记等进行梳理分析。学界有关江南园林植物的研究近年已不断积累:或从传统绘画角度解析植物[3-4];或进行区域性的园林植物研究[5-6];或桂花、蔷薇、牡丹等单个植物在传统园林中的相关研究[7-9];以及中国园林植物配置及造景研究[10-12]等。但对于一个园子在其营建过程中的植物选取栽植等基本状况如何,仍难述其貌。故本文试图从一个清末文人赵烈文①的视角,从其建造私家园林“静圃”②过程中所产生有关园林植物应用的一系列个体行为,来窥视传统文人园林植物在造园过程中的真实情况。

清中叶及清末作为园林的成熟后期[13],《群芳谱》《花镜》等著作的出现说明文人阶层在建园时对园林植物的选择、栽种、品赏已形成基本共识。赵烈文作为典型的晚清文人,又是曾国藩的得力幕僚,于同治四年(1865年)举家迁至常熟,并着手创建其私园静圃。随后赵烈文数次拜访苏州拙政园和怡园、扬州何园等江南园林以为造园参考,并屡次外出购买建园植物。前后近20年的时间跨度内,专注于静圃的营造,并将这些过程较为详细地记录于《能静居日记》[14]中。在赵烈文营园行为中,其建园时的认知与操作,包括静圃中植物的获取、栽种方式、标准选择及鉴赏等,在一定程度上也会体现这一时期江南地区的园林植物应用。

1 植物的获取

1.1 花肆购买

静圃植物的获取主要是通过苏州虎丘山塘一带购得(图1)。赵烈文闲居在家时,经常于晨间一路乘舟南下,途经虎丘、山塘街、阊门购买花木,然后下舟进苏州城内,与好友同往剧院、茶楼,或其他园林等地,游玩至傍晚方乘船归家,或宿于客栈、泊于舟上。

图1 赵烈文植物购买地点位置关系图(底图引自Google Earth)

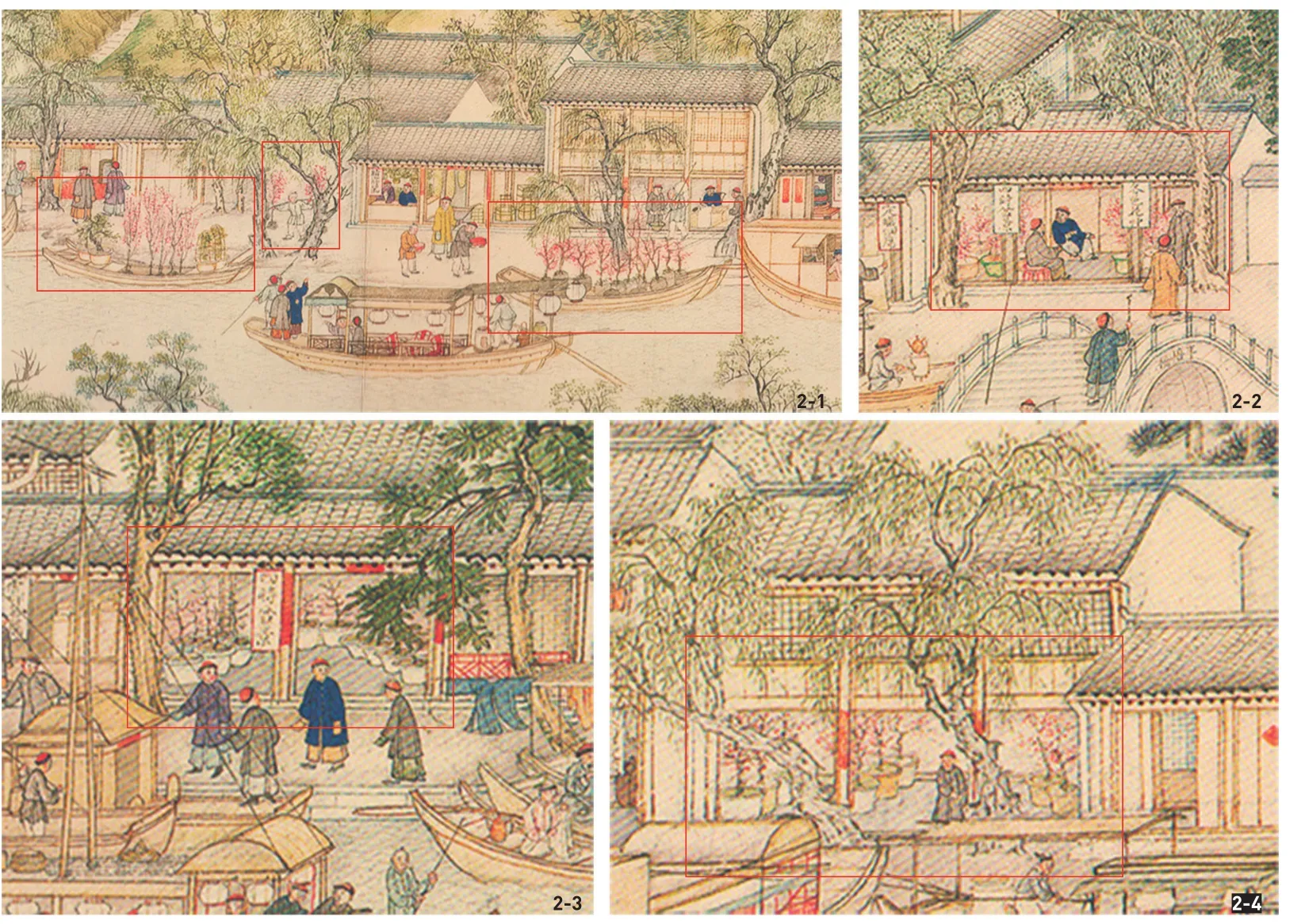

图2 -1 装载盆景的小船[17]图2-2 “四时盆景”“各色花木”的标志[17]图2-3 “四时盆景的标志”[17]图2-4 卖盆景的店铺[17](以上四图皆为《盛世滋生图》局部)

虎丘的花业在清代十分昌盛。不少居民世代以花为业,逐渐形成了完善的花业生产销售体系,并由此衍生出了独特的花神崇拜[15]。同治五年(1866年)三月,赵烈文同好友游赏刘园之后,到虎丘五人墓的山叟处购买牡丹:“复到虎丘,寺下一塔孤迥,台殿如扫,夹岸民居外层尚存,而内亦荡然。五人墓有山叟张设花如故。购牡丹一、二本载归。”

山塘街花肆③是园中主要观赏花木来源。乾隆年间,花商已在山塘街下塘建立了花商公所,苏州虎丘山塘花肆逐渐成为江南地区最大的花木市场[16]。在《姑苏繁华图》[17]长卷中精细地绘出:山塘河中停靠在岸边载有花木的小船,花贩正挑着植物往舟上走(图2-1);画卷上共有3家花木业的店铺,其中2家店外挂有“四时盆景”和“各色花木”的标志(图2-2~2-4)。鲜活地呈现出山塘街花木业的繁荣景象。光绪二年(1876年)正月,赵烈文照旧前往山塘街花肆购买松柏盆栽:“黎明放舟山塘花肆门外,载所买松柏盆景也。”然后过阊门上岸去玄妙观饮茶,再至齐门乘坐早已停靠在此处的小舟。光绪七年(1881年)十月,赵烈文从阊门绕行至山塘买树:“早舟行,绕阊门至山塘,冒雨入花市,得老梅一、黄杨一、虎刺、六月雪各一,皆古致历落可喜。”再携妻子南阳君等游刘园,最后歇脚胥门外。

1.2 与种树人交易或友人赠送

除了聚集花农的花肆之外,赵烈文亦会亲自或派遣仆人前往虞山或者周边乡村、山林寻找专营苗圃之人购买植物。赵烈文称之为种树人、山人、山客、山叟,本文以种树人统称。光绪十年(1884年)二月,赵在离家不远的虞山顾祥元家买盆栽30余盆,种类丰富:“下山过山人顾祥元家,买盆树十三,黄杨二、桧一、雀梅一、六月雪一、茶花一、洋鹃大小凡七。”光绪十三年(1887年)二月,在拜访兴福寺之后,赵烈文遣奴仆进山买树:“亭午反舟,遣奴客入山买早桂、海棠、碧桃各一株,盆梅六株。”

有些时候,种树人会上门售卖“种树人王姓载树一船来售”“山人来售紫藤”等。因年关将至或者银钱紧缺等缘由,种树人往往将植物装载于船上门售卖:“光福人王云起载树一船至,迫岁除,急欲易钱。有早桂二,高几三丈,粗逾拱把;玉兰一,高亦几二丈。价皆廉。狂喜,借贷买之。”光福镇在当时是著名的花木之乡,与赵烈文同时期的苏州怡园主人顾文彬亦在光福人手上购买花木:“光福人载花树而来,可谓物聚于所好,明年添种竹木、果子、花卉等,便可蔚然深秀。[18]”通过这种方式,可获得一批由售卖方决定时间和品种的价廉之树。种树人亦会选择枳椇、柏、槐、柳等较大的乔木进行售卖。一则是因为园林主人出行一般不会以购买植物为单一目的,大乔木不方便携带及运送;再有,到年关种树人会以较低价格抛售植物,加上由自己上门寻客买树,更容易解决苗木积压问题。且在人手不够之时,让种树人上门售卖还可以包种植物:“此种竹山中甚多,价必不贵,何不仍与光福人商量包种?如议价不成,再移署园竹不迟也。[18]”

静圃植物亦多有园主人与友人间的馈赠。赵烈文分别于同治五年十一月、同治六年(1867年)三月收到陆叔文、周滋亭赠送的天竹及采藤“陆叔文送天竹四株,种之墙隈”“下午周滋亭来,赠采藤紫白各一本”。赵次侯为常熟旧山楼的主人,和赵烈文交情甚好,赵烈文曾直接向其讨要象竹:“是日乞象竹于次侯,得十茎。”后次侯又赠芙蓉五十枝,种于“静溪”水岸:“赵次侯赠芙蓉50枝,沿静溪插之,为清秋增色。”

图3 明·杜琼《友松图》(引自http://www.mh50.com/minghua/648.html)

2 植物的认知取类

2.1 盆景与地景

赵烈文在《日记》中将其购买花木分为“盆景”与“地景”2类:“花肆得洋松大者一株,此种今最名贵,果饼银五,肆人犹怏怏。又茗花宝珠、雪塔、洒金各一,宝珠最贵,费直饼银一。月季姚黄,浅黄各一,六朝金粉、新春柳各一,二者皆白亦贵。五色洋枫一、桧一、黄杨三、相思子一(非红豆)。以上皆盆景。罗汉松一、大红洋枫一、银薇一。以上地景。载之满舟,遂归。”

中国盆景艺术历史悠久,至清代已经大量运用于园庭之中[19],并有四大家、七贤、十八学士和花草四雅之分[20],足见当时盆景发展之兴盛。而苏州、常熟作为苏派盆景的代表,亦名家辈出,如陈淏子在《花镜》种盆取景法中开头便点明盆栽使城市所居无园之时可得山林之气:“山林原野,地旷风疏,任意栽培,自生佳景。至若城市狭隘之所,安能比户皆园?高人韵士,惟多种盆花小景,庶几免俗。[21]”并专门提到吴下新出盆景之盛事:“近日吴下出一种,仿云林山树画意,用长大白石盆,或紫砂宜兴盆,将最小柏桧或枫榆、六月雪或虎刺、黄杨、梅椿等,择取十余株……[21]”

在学界地景一词的定义有诸多说法:城市、城乡、国土等大规模主要依赖既存土地利用状况的适用“地景”一词[22];地景指的是地面景观与历史文化二位一体的形态[23];地景学主要是研究人工工程建设如何去结合自然,因借自然[24]等。但“地景”一词在汉语大词典上有2种原始释义。其中一种指点缀地面的小景物,如花草等,见清·李斗《扬州画舫录·新城北录中》:“其彩画廓墙:一为进贡、奏乐、仙人、山水、树木、桥梁、彩云、地景;一为十王、司主、诸星、童子、插屏、帐幔、墙垣,地景。”赵烈文《日记》中的地景一词与此义近,应指直接种植于地面的花木植被。

2.2 植物选择

盆景源于地景,二者虽有种植方式的区分,却几乎无种类的差异,且大部分盆景无室内外分别。赵烈文园中辟有两梅圃,“南洲”一处便种有白梅51株,“乐林门”外有“红绿鸳鸯梅古梅一株,大于盎”,书室前西南池角有玉蝶梅④1株,皆为地景之用。同时,他也购买梅花盆景十余盆,或摆放园中,或装点卧室。光绪九年(1883年)正月,赵烈文迎娶新姬,于“黛语楼”赏景盆梅:“褰帷呼姬起,共坐晶窗下赏对良久。妆台畔盆梅盛开,与翠眉丹颊左右辉映,廿年枯槁形骸如沃春醪百斛耳。”赵烈文购买的主要盆栽品种由多到少为菊花、梅花、洋鹃、黄杨、柏、枫、茗花、松、月季、六朝金粉、新春柳、相思子、雀梅、六月雪14种。高濂在《遵生八笺》高子盆景说一节中从地景之中专列数种“可盆”之植物:“如最古雅者,品天目松为第一,……若石梅一种,乃天生形质,……又如桧柏耐苦,……他如榆椿、山冬青、山黄杨、雀梅、杨婆奶、六月雪、……玉蝶梅、红梅、绿萼梅、……冬时累累朱实,至春不凋。小茶梅、海桐、璎珞柏、树海棠、老本黄杨,以上皆可上盆。[25]”赵烈文购买植物多在其中。除“种盆取景法”“高子盆景说”外,《长物志》花木卷中“盆玩”亦专列盆栽进行论述⑤。相较于盆景,静圃地景种类则更为丰富,约有60种,几乎凡盆景皆可为地景。

从明末一直到清末,园林植物的品赏范围并未有变。高濂、文震亨、李渔3人作为明清文人的代表,他们在各自的著作中皆对园林植物的种类、种植方式、文化底蕴及意境品赏有较为详细的论述,对植物的认知在当时具有代表性。将《能静居日记》中记录的植物种类与《遵生八笺》四时花纪⑥、《长物志》[26]花木志以及《闲情偶寄》种植部⑦对比分析,可发现静圃的植物选择与这3位著名文人的没有明显差异。其中牡丹、梅、蜡梅、桃、李、杏、海棠、玉兰、山茶、紫薇、紫荆、杜鹃、木槿、蔷薇、芍药、罂粟、葵、萱草、竹等典型园林树种,在3本著述中皆有专项论述,这些植物往往经营日久,种植技艺已极为精湛,种类多样。梨、石榴、桂花、松、柏、梧桐、槐、榆、柳、莲花等植物有2本陈述比较,绣球、天竹、虎刺、枫、茗花、月季、蓼花等植物皆有一本进行举例分析。以上植物涵盖了赵烈文购买的主要植物品种,是塑造静圃园林植物景观的主体部分。其中静圃中有涉及但3本著作未做主要论述,或被比较于表中植物,或被几本专著分类到其他单元进行论述的植物有梓、枳椇、杉、棕榈、核桃、枇杷、柿、杨、山矾、香樟、枣、林檎、香椽、杨梅、十大功劳、迎春、长春花、六月雪、秋藤、金雀、紫藤、银藤、相思子等,这些植物多为单株或几株运用于园中。

图4 明·沈周《盆菊幽赏图卷》“盆菊几时开,须凭造化催。调元人在座,对景酒盈杯。”(引自http://www.aihuahua.net/guohua/shanshui/5119.html)

《能静居日记》与这些著述中,植物有细分多类者,也几近一致。如静圃中牡丹就达8种,以颜色殊异者更为稀有珍贵:“环之以牡丹佳种十本。两石之西正中者为范阳红,两石之东正中者为清河白,两石之东北为魏紫,西南为淇绿,西北为柳墨、为瑞珠。此六种特异。馀紫、白各种又四品,亦非市上恒有者。”《遵生八笺》则单独列举牡丹花谱,分六大类进行举例说明,每类又各有数十种。松柏、梅花种类非常繁多,其盆景及地景皆普遍应用于静圃。李渔认为松柏、梅花以“老”为美:“一切花竹,皆贵少年,独松、柏与梅三物,则贵老而贱幼。[27]”文震亨则将盆栽列出高下,并将松柏拆开来议,以天目松为第一,古梅第二,然后是枸杞及水冬青、野榆、桧柏之属。如明代杜琼所绘的《友松图》(图3),庭院中的石台上有松柏盆景2盆。赵烈文购买松柏种类颇多,有白皮松、洋松、罗汉松、金松、金钱松、盆桧、翠柏等。光绪四年(1878年)十一月,赵烈文购得园中最贵的盆栽——洋松(见2.1第一段)。光绪二年(1876年)正月赵烈文在山塘街购得古松柏各一大盆:“移舟山塘,游花肆,得古松柏各一大盆,殆百年物。”庭中种松,最为雅致,“一则可听松涛之声,二则松枝扶疏不致遮暗”[18]。

3 静圃植景品赏用度

3.1 静圃之四时花纪

《遵生八笺》《长物志》以及《闲情偶寄》等著作的出现,奠定了晚清各阶层对传统园林植物普遍性的认知,江南园林植物种植、取类及认知逐渐趋同,赵烈文对静圃植物的种类选择以及具体场所应用与明清文人群体的认知保持基本一致。

房屋造成、湖石立定之后,四季皆有花开最是清雅怡人:“后园有四时不绝之花,最是怡人性情,花如解语,更胜于石不能言也。[18]”四时赏花为古人逸事,如《遵生八笺》四时调摄笺中的春、夏、秋、冬4卷有专门针对植景品赏的评述。

桃柳向来为春居佳事,且应分开来种,不然便俗⑧。柳树数量居静圃地景之首,建园之初,赵烈文便“课行客种柳三百株,客座前沿池共二十余”。又更栽13株,其中最大者如碗,“倒插之即成垂柳”,最后绕池共160株柳树,奠定园中植物基底。池中碧桃皆开之时为“园居春事”之冠:“红白交映,远近相照,园居春事,此为之冠。”静溪北岸的一株红白相间的碧桃尤得赵烈文喜爱,认为园中诸卉此最为茂,“尤巨丽,清泉绮澈之濒,崇台碧槛之下,得地得时,凡卉无此命运”。夏日,招饮好友于园中观荷赏月实属幽雅。池中宜以八分地种荷、二分地养鱼⑨。待莲子成熟之后,可煮莲实供客。赵妻南阳君五十寿辰时,恰逢“红莲千挺”,仿若群仙称贺。普通莲花自然开出的并蒂莲比“异莲”更为珍贵:“余见千叶,重台、四面诸异莲,皆种类使然,不足贵,惟常莲而变化出奇,斯足为贵。”并蒂莲呈祥瑞之兆,为“天其默相吾两人偕老林泉之兆也夫”。赵烈文立即请画师为瑞莲连画四图,“瑞莲已半开,惜直风雨,幸午后旋霁,右花舒十分之七,左花略吐。亟倩画手图之”。待成熟后,夫妻二人分食之。

静圃中秋景以盆菊为胜。盆菊之赏玩彼时已有体系,从陶渊明“采菊东篱下”到沈周绘制《盆菊幽赏图卷》(图4),无不反映盆菊受到文人哲士的喜爱以及其在园林中的广泛应用。光绪十年(1884年)九月,赵烈文买300盎菊花庋架于青林堂,偕家人赏对:“连日课僮易盆,庋架青林堂内,一望皆花,与妇子赏对,往自晨,达暮而后已。”并在园东留出一亩之地艺菊,一年内购买菊花之量竟达700余盆。《长物志》中对此吴中盛况亦有总结:“吴中菊盛时,好事家必取数百本,五色相间,高下次列,以供赏玩,此以夸富贵容则可。[26]”冬日池波皴皴、寒柳蒙烟亦微有绿意,梅花种于庭际最为古朴,群植数亩,则有踏雪寻梅之雅致。赵烈文兼顾庭梅、群梅、盆梅三者于静圃,“正月之杪梅以放,为春寒雨雪所勒,连日晴霁,始见欣荣之象。早食毕与南阳君观梅于东堂,赏对良久后返。”“园中蜡梅得暖已盛开,与南阳君步赏。”四时花纪循环往复,人间雅乐,无以逾此。

3.2 静圃中的植物维护

植物除了要应时而种之外,后期尤须专人打理维护:“园中花木不少,必用一内行之人常年收拾,可冀茂盛,即池莲亦须逐年翻泥加壮,不知此人已用否?如犹未用,须急觅为要。[18]”赵烈文在宅园结构初定之后,北行7年(入曾国藩幕),再次归家时发现园中树木因无人管束而十分颓唐,痛惜舍弃:“率行客修剪南洲柳树,自余北行七年,无人整理,树多欹斜丛芜。上枝横扫者去上枝,全木倾侧者伐全木,一日之功,枝条穆然。嗟呼!余甚惜此树,其不可留,自为之也。”再如藕秧在种植之前需要用泥水养好,莲塘池水须浅,种植之后十分容易淤泥堆积,须定期疏治:“静溪东隅莲塘淤浅,直天旱鸠园,童行客浚治于是日始。”

3.3 静圃中植物的实用功能

各色果树在园林之中除观赏之用外,其食用功能亦是园居传统。汉末李衡有“千头木奴”,明吴宽东庄有麦山、果林、稻畦、桑州等景致,拙政园来禽囿则杂植林禽数百本。赵烈文在天放楼后园群植核桃,“后园余手植胡桃已十年余,今岁结实甚繁,剪摘至二百余枚”,可用来“荐先祖”“饷戚友”“自餍饫”。黛语楼后植白沙枇杷5株,以“迟来岁当食果”。除此之外还有葡萄棚、麦田等果蔬之地解决食物之需:“东园麦熟,观童客刈获,得麦一儋二斗,所占种之地仅数分。丰收若此,地亦善矣。”

园中桃柳的另一功能为祭祀之用。在家中有动土之工或者喜事时,需在祠堂献祭以求祖先庇佑。除了春饼、腊八粥、糕点这些食物之外,赵烈文在祠堂进行参拜时还会献祭园中成熟的蚕豆、元麦,以及桃、柳、樱桃等植物:“园中蚕豆成,献新家祠。”“辰刻于祠堂献桃柳,故事也。”“于祠堂荐樱桃、元麦如故事。”

4 结语

赵烈文作为晚清造园家之一,在植物选择上并未跳脱出当时的范式,静圃中园林植物应用符合江南文人整体的价值取向。赵烈文通过花肆或种树人处购买、上门售卖以及友人赠送等方式获得园中植物,并将植物以“盆景”和“地景”分类。在盆景、地景的选择上,基本遵从《长物志》《遵生八笺》《闲情偶寄》等著述中列举的植物种类及种植方式,反映了文人阶层对植物应用的高度契合性。其中,盆景以菊花为盛,松柏、梅花为古;地景则以柳为基底,桃花、荷花、梅花等观赏价值较高的植物为四时花纪,需要定期维护方能持久。在突出观赏性的同时,园林植物的食用功能及祭祀功能一直被延续。

传统园林植物在古典园林中具有重要地位,具有鲜明的民族特色与历史文化价值,对园林植物的探索是对传统园林文化的继承与发展。本文是在相关文献资料、静圃重新规划的基础上,以赵烈文时期的静圃为研究对象,对晚清时期文人园林植物认知、取类及具体品赏用度进行还原与分析的一次探索,希望能够呈现一个传统文人园林在营造过程中植物应用方面的具体而真实的场景,以期为后续传统园林植物的应用提供借鉴。

注释:

① 赵烈文(1832—1894):字惠甫,号能静居士,江苏常州人,多年为曾国藩机要幕僚,曾任易州知州。著有《天放楼集》《能静居士日记》54卷。

② 静圃:位于常熟古城西南九万圩处。原为钱岱(明)“小辋川”遗址的一部分,后为钱允辉(明)南皋别业旧址。清嘉庆、道光间为吴峻基所有,名水壶园。清同治年间,赵烈文购得此园,并榜其门曰:“静圃”。民国初年,园归常州盛氏所有,盛又舍予常州天宁寺为其下院,又名“宁静莲社”。1952—1992年的40年间,赵园曾与相邻之曾园一起,先后由常熟县师范学校、苏州地区师范学校、苏州师范专科学校使用。于1999年移交由市建委及其园林处管理,现为市级文保单位,曾赵园。

③ 《能静居日记》中有花肆、花市2种说法,皆指山塘街,但“花肆”的使用频率较高,故本文统一为花肆。

④ 《遵生八笺》“寻常红白之外有五种:如绿萼,蒂纯绿而花香,亦不多得;有照水梅,花开朵朵向下;有千瓣白梅,名玉蝶梅;有单瓣红梅,有练树接成墨梅。皆奇品也,种种可观。”

⑤ 《长物志》在卷二花木志中较为详尽地列述了在园林造景的选材上近40种植物,阐释植物造景技法。其中最后为“盆玩”:“盆玩时尚,以列几案间者为第一,列庭榭中者次之,余持论则反是。”

⑥ 《遵生八笺》中的燕闲清赏笺下卷为瓶花三说和四时花纪,植物以花为名,简单概述了各植物的种类、花色及习性。

⑦ 《闲情偶寄》种植部分为木本、藤本、草本、众卉、竹本五部分,总结于作者亲手栽培的实践,认为种植需因地制宜,并常常以花拟人,寓意深远。

⑧ 《长物志》:“碧桃、人面桃差久,较凡桃更美,池边宜多植。若桃柳相间,便俗。”

⑨ 《过云楼家书》:“池中宜以八分地种荷,二分地养鱼,养鱼之所小则聚而易观,大则散而难见。”

注:文中未标明出处的文献皆为《能静居日记》。