大跨度矩形巷道变形破坏机制及其控制技术

刘勇洪

(山西煤炭职业技术学院,山西 太原 030031)

目前,随着煤矿开采向深部和复杂地区发展[1-5],大跨度巷道出现的越来越多,国内外学者对其进行了诸多的研究,如:卢军明、张柯、张农、张向东等针对现场情况提出了桁架锚索、锚喷支护、锚杆锚索联合支护、锚网索带注耦合支护[6-9];在理论分析方面上,韩立军等提出了控顶卸压及三锚支护技术[10],柏建彪等提出了二次支护理论和围岩强度强化理论[11],何满潮提出了关键部位二次耦合支护技术[12],廖保明等基于等效椭圆法确定大跨度巷道锚索支护参数[13]等等。以上理论与技术在一定程度上能有效控制大跨度巷道的变形破坏,但基于巷道所处的应力环境和地质条件复杂程度的不同,尽管采用了如上理论与技术仍旧具有相当部分矿区大跨度巷道工程需要进行返修,严重影响煤矿开采效率和安全生产,同时也增加了煤炭开采的成本。

漳村煤矿+480 m水平行人大巷Ⅰ段跨度达5 m,巷道埋深大,地质条件复杂,为典型的深部大跨度矩形巷道[14-15],巷道在开采期间采用常见的支护技术支护,但巷道变形量大,持续时间长,不能正常使用,严重阻碍了本水平煤层的大力开发。因此,针对大跨度矩形巷道的大变形与破坏问题,仍需重点研究,以+480 m水平行人大巷Ⅰ段为研究对象,重点研究其变形破坏机理,并提出以“整体加固+局部补强”为核心的控制技术,为此类复修巷道和新掘巷道提供理论借鉴及技术支持。

1 巷道工程概况

潞安集团漳村矿+480 m水平行人大巷Ⅰ段位于+480 m水平运输大巷南侧,与+480 m水平运输大巷平行布置,北距+480 m水平运输大巷30 m,漳村矿+480 m水平行人大巷Ⅰ段位置图如图1。

图1 试验测试装置图

+480 m水平行人大巷Ⅰ段布置在煤层当中,煤层厚6 m,直接顶为碳质泥岩(黑色,薄层状,缓波状层理,夹炭质线理,产植物化石),厚 3.7 m,基本顶厚 6.4 m,为中粒砂岩(灰色~深灰色,石英为主,并含有云母,岩屑大量煤屑,泥质胶结),煤层直接底是厚度为3.2 m的泥岩(黑色,中厚层状,较软),基本底为细砂岩(深灰色,以石英为主,含有云母,煤屑,泥质胶结,分选不好),厚6 m。+480 m水平行人大巷为矩形巷道,设计宽度和高度分别为5 m和3.5 m。主要支护形式及参数如下:

1)临时支护。采用4.0 m长φ22.5 mm钢管(或π 型钢)、8#槽钢(1.5~2 m)、带孔的 1.5~2 m 长 8#槽钢、吊环等共同配合对巷道顶板及两帮进行临时控制。

2)永久支护。+480 m水平行人大巷Ⅰ段采用锚杆、预应力锚索联合支护,其中锚杆为φ22 mm×2 400 mm的左旋无纵筋螺纹钢,帮部锚索为φ22 mm×4 300 mm,采用双筋钢带、工钢特制梁连接;顶板锚索为φ22 mm×8 300 mm。高强锚杆螺母型号为M24,锚杆配合尼龙垫圈加拱型高强托板调心球垫;锚索则配合300 mm×300 mm×16 mm高强度可调心托板及配套球垫、锁具,承载能力不低于550 kN;锚杆排距1 000 mm,顶板锚杆间距900 mm,帮部950 mm,锚索采用直径为22 mm的钢筋托梁沿巷帮上下方向联接,锚索预紧力损失后不低于250 kN,加长锚固方式。帮部锚索排距2 000 mm,间距1 900 mm,距顶、底分别为775 mm、825 mm。

2 巷道围岩变形及破坏机理

2.1 巷道变形及破坏情况调查

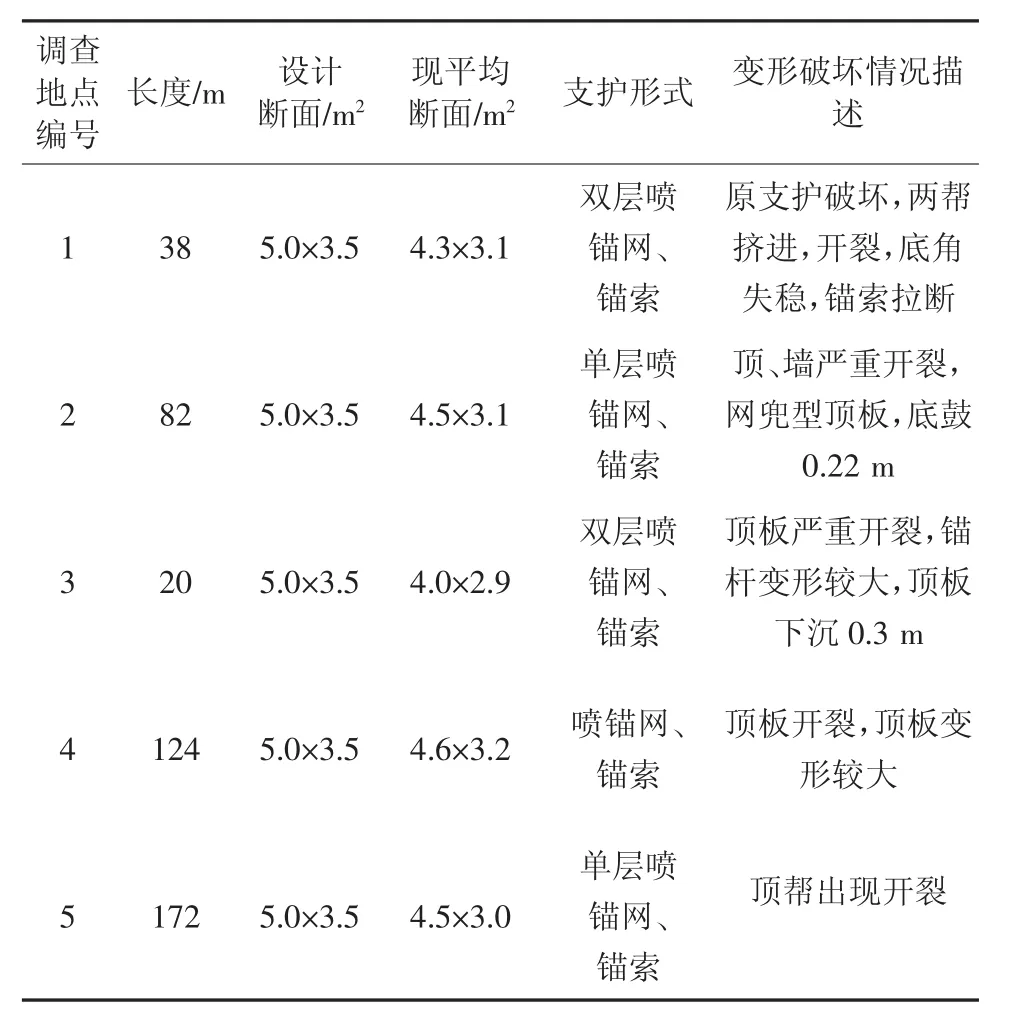

为+480 m水平行人大巷Ⅰ段返修的加固设计提供依据,选择5处具有代表性区域对其变形与破坏情况进行调查,+480 m水平行人巷破坏情况见表1。该巷道自支护以来,由于地应力大等各种原因,使巷道后期维护十分艰难,已施工完成的近千米巷道中,多处巷道矿压显现异常剧烈,多地段掘支成巷不足20 d内,巷道顶板下沉量就达500 mm以上,底鼓达200 mm。以至于部分地段巷道断面收缩为不到4.0 m×3.0 m。无论是巷道围岩的变形速率还是变形量都处于一个很高的水平,其变形破坏呈现明显的由点向面逐步扩大的特征,根据现场分段调查记录分析,+480 m水平行人巷破坏严重且急需返修的巷道超过500 m,占已经完工的水平行人巷道中的50%。

表1 +480 m水平行人巷破坏情况调查表

根据现场调查发现,该段行人巷的变形与破坏的主要特征如下:

1)顶板严重下沉。顶板开裂,变形量大,顶板存在冒落危险。

2)巷道两帮变形破坏。由于巷道所处地应力高,两帮围岩为煤体,强度不足产生较大变形,混凝土喷层、锚杆、锚索等支护结构遭到破坏,帮部部分区域煤体垮落,形成空腔。

3)底鼓引起的底板破坏。调查中发现巷道不少区域存在不同程度的底鼓,导致混凝土底板发生强烈破坏,表现为混凝土底板从中部或两端被掀起。

4)锚杆锚索支护失效率高。部分地区锚杆锚索破断,锚杆锚索悬露在外,个别区域锚杆锚索随顶板帮部一起变形。

2.2 巷道失稳原因及机理分析

1)工程地质条件差。+480 m水平行人大巷Ⅰ段顶板破碎,围岩节理裂隙发育,在高应力作用下极易发生剪切滑移破坏。另一方面,行人大巷围岩多为泥岩、炭质泥岩和煤体,围岩整体强度低,物理力学性质差,巷道围岩的稳定性大大折扣。

2)巷道围岩所处应力水平高,致使围岩和支护变形破坏。+480 m水平行人大巷Ⅰ段埋深大概为886 m,垂直地应力超过22 MPa;水平构造应力将达到 40.6 MPa(sh=3+0.042 5Z,sh为水平应力,Z 为埋藏深度)。这表明巷道处于高应力环境中。调查发现,巷道许多地段顶板在水平应力作用下,形成明显的2条剪切破碎带;锚索被拉断,锚杆垫板受拉后,脱离锚杆的现象相当普遍,这也正是巷道变形地压大,围岩持续蠕变特性的重要显现。

3)设计支护形式不能适应围岩变形要求。+480 m水平行人大巷Ⅰ段设计虽然采用了高强度支护,但由于锚杆锚索施工时间不太合理,未能充分发挥其应有的让压性能。

4)施工管理不到位。施工技术人员培训不到位,质量意识不高,致使钻孔深度不够,锚杆、锚索预紧力未达到设计要求。

因此,根据现场调研和观测,樟村煤矿+480 m水平行人大巷Ⅰ段破坏严重,现有支护手段难以满足现阶段安全高效生产要求,需要采用针对性的修复技术进行返修。

3 大跨度大变形巷道返修技术

3.1 大跨度大变形围岩的返修巷道分类

+480 m水平行人大巷Ⅰ段大部分已发生严重变形破坏,且变形仍未得到稳定。由于巷道变形破坏严重、断面收缩、底板鼓起,返修前必须要通过挑顶、挖底、剥帮等手段直至到巷道原设计尺寸,然后再依据新的设计进行施工。这些返修地段多由于支护设计不尽合理,没有有效地控制围岩变形,加之巷道围岩变形一直存在,不仅导致巷道围岩产生了有害松动,而且,返修的再次施工必然导致二次扰动围岩稳定,加速围岩变形破坏。根据巷道围岩工程地质条件与破坏情况,返修巷道可归类为3种类型的巷道。

1)顶板严重下沉巷道(Ⅰ型)。这一类巷道以顶板下沉量大为代表,其特征包括顶板中部下沉、顶板不对称下沉等形态,返修时应专门处理。如在挑顶后U型钢支架等进行预处理。

2)潜变形巷道(Ⅱ型)。此类巷道为还没有明显发生大变形的巷道,尽管如此,但是如果处理不及时仍然有可能发生巷道围岩破坏。因此,在返修时应特别加以注意,此类巷道处于变与不变的模糊状态。因此,在此称之为潜变形巷道。由于特殊巷道潜在着垮冒的可能,因此,在特殊巷道扩帮剥皮返修时,除了应引起足够重视外,还要采取一些必要的预防措施,其措施应根据结合具体地段的工程地质情况和围岩变形程度,再作出具体决策方案。

3)底鼓类巷道(Ⅲ型)。底鼓类巷道顾名思义就是底板凸出变形段,可对这类巷道进行抄底处理或加强支护,比如可采用反拱或底板锚索等加固与支护技术。

3.2 返修巷道支护设计基本技术

1)高强度预应力锚索。由于原锚索已经被拉断,部分锚索被拉出失效,加上顶板围岩性质差,难以控制围岩变形,需要重新施设。此外,+480 m水平行人大巷Ⅰ段巷道变形时间长,松动圈范围大,根据悬吊理论,需要采用长锚索将松动的围岩悬吊在深部较稳定的围岩上;根据围岩强度强化理论,施加高强度的预紧力,提高围岩的强度,增加破裂岩体之间的黏聚力和内摩察角,从而提高围岩的整体稳定性。

2)高预紧力锚杆与锚喷网。采用高预紧力锚杆与锚喷网的联合支护,一方面,预应力锚杆与锚喷网壳体紧密结合,形成1个联合体,起到悬吊作用;另一方面,使巷道围岩形成1个稳固的壳体,防止围岩垮落或者大变形继续扩大围岩松动圈。

3)底板连体锚索。底板通常是巷道结构的薄弱部位,是应力和变形释放的突破口。考虑到+480 m水平行人大Ⅰ段巷道底鼓现象严重,建议在底板应用锚索,并将其用高强度钢带连接起来,形成一个整体。目前可以实现底板锚索的施工,有专门的底板钻机,因此,该技术是可行的。

4)注浆。由于+480 m水平行人大巷Ⅰ段围岩破碎,巷道跨度大,巷道断面为矩形受力状态差,块体之间缝隙大,单纯依靠锚固手段难以控制岩块间裂隙和松动圈的发展,因此,可采用围岩注浆使裂隙得到充填胶结,从而大幅度增强围岩整体性,使松动圈转变为岩石的承载圈,进而明显加强支护与围岩的相互作用,提高围岩的自身承载能力。

3.3 锚固参数的工程类比

1)锚索长度。返修巷道的长锚索长度参考松动范围确定。通过对顶板严重下沉巷道(Ⅰ型)窥视可以确定松动圈最大约6.5 m。

2)锚索间排距。借助于国内外支护设计经验准则来确定锚杆(索)间排距。虎克和布朗(1980)、美国工程师协会及美国矿山局等提出了用于检验锚杆长度与间距的一般经验准则。即锚杆的最大间距不得超过锚杆长度的1/2;最小锚杆间距不得小于0.9 m。锚杆排距一般与间距相同,也可稍大于间距。

3)锚杆强度、直径及预紧力选取通过FLAC3D软件模拟对比后进行选取。

4 现场试验及效果分析

4.1 返修支护方案

根据以上返修巷道基本方案,若采用全断面注浆,全断面高密度和高强度锚网索支护势必会造成支护成本的急剧上升,支护工序多,施工时间长,严重影响矿井的高效生产,因此,通过全断面高强度支护控制围岩稳定并十分不可取。

基于以上原因提出“整体加固+局部补强”为核心的“注浆+锚网索喷+底板锚索”的联合支护方式。

4.1.1 整体加固

巷道整体加固选用全断面锚杆与锚索支护,顶板锚杆支护参数同原支护(间距900 mm),锚索布置方式及数量亦同原支护,顶板中部及靠近巷道两帮的两锚索是直径为φ22 mm,长度为8 300 mm,1×19股的全长预应力注浆锚索,其余两锚索为φ22 mm×8 300 mm普通锚索,注浆锚索距巷道两帮为700 mm。帮部锚杆锚索支护参数同原支护(锚杆间距 950 mm)。

对于Ⅲ型巷道底板采用连体锚索,锚索为φ22 mm×4 300 mm,间距为 3 000 mm,排距 2 000 mm。每排锚索采用高强度钢带连接起来。

全巷道、全断面进行喷浆,喷层厚度100 mm,封闭巷道表面裂隙金属网规格30 mm×40 mm,网片规格为 5 400 mm×1 050 mm(长×宽),用 16#铅丝联接,双丝双扣,孔孔相连。

4.1.2 局部补强

局部采用壁后注浆:注浆选用425#普通硅酸盐水泥浆,注浆部位主要为巷道帮部。

顶板注浆补强:注浆锚索采用 φ16-220-2-2400的钢筋托梁沿巷道轴线方向联接,锚索预紧力损失后不低于250 kN。使用锚杆钻机打设钻孔,钻孔直径30 mm,深度8 300 mm,然后采用扩孔钻头,钻头直径56 mm,扩孔深度为300 mm。锚索垂直岩面布置。锚索外端套装注浆附件推入钻孔,安装托盘引出注浆管,加装球垫。锚索采用全长锚,树脂端部锚固,3支树脂锚固剂,1支规格为MSK2335,另2支规格为MSZ2360。其余部分采用水泥浆锚固。返修支护断面图如图2。

图2 返修支护断面图

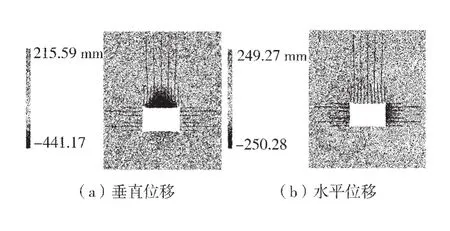

4.2 数值模拟计算

为比较原支护方案和返修支护的支护效果,分别对2种方案进行了数值模拟,得到的2方案计算结果如图3和图4。由图可以看出,相比于原支护,在进行“注浆+锚网索喷+底板锚索”的联合支护后顶底板移近量由656.8 mm降低至306.6 mm,帮部移近量由499.6 mm降至203.1,降幅十分明显。

图3 原支护方案数值模拟位移

4.3 工程效果检测

为了检测修复方案实际运用效果,在实验巷道上选取4处监测点进行监测,监测曲线如图5。

由变形监测图可知,经过 60 d监测,1#~4#帮部最大移近量分别为 54、57、84、78 mm,顶底板最大移近量为108、114、125、119 mm。后期的收敛速率均小于1 mm/d,其变形量均能保证矿井的有效安全生产,表明采用所提出的修复方案能很好的控制围岩的变形。

图4 返修方案数值模拟位移

图5 试验段巷道围岩变形监测

5 结论

1)漳村煤矿+480 m水平行人大巷Ⅰ段断面和埋深大,受工程应力环境条件等的影响使得原支护形式巷道产生大变形,锚杆索破断,已经不能满足正常生产要求。

2)针对+480 m水平行人大巷Ⅰ段变形特征,将返修巷道分为顶板严重下沉、潜变形、底鼓类3种类型巷道,并对不同破坏类型巷道提出预处理措施。

3)大跨度大变形巷道修复应强调采用联合支护方式,以高强预应力长锚索和高预紧力锚杆与锚喷网、底板连体锚索提高修复巷道的整体性,以注浆技术提高围岩的自身承载能力。

4)工程实践和数值模拟结果表明,采用以“整体加固+局部补强”为核心的“注浆+锚网索喷+底板锚索”的联合支护能有效的控制修复巷道的变形,为类似的大跨度矩形修复巷道和新掘巷道提供理论借鉴及技术支持。