“公地悲剧”与“反公地悲剧”的比较研究*

□ 阳晓伟 杨春学

内容提要 “公地悲剧”与“反公地悲剧”在产权结构上存在着明显的差异:公地悲剧是一种由于排他性产权缺失或太弱造成竞用性资源被过度使用的悲剧;而反公地悲剧则是指资源或产权过度分割以致破碎化,导致资源排他性过强,进而造成资源使用不足的悲剧,它在产权结构上与公地悲剧存在明显区别。虽然在数理模型上可以推导出公地悲剧与反公地悲剧对称的结论,但是该结论在实验经济学领域存在较大争议——在两种不同博弈情境下,被试者具有不同、甚至相反的社会心理学反应,结果导致反公地悲剧造成的福利损失比公地悲剧更加严重。

一、引言

自从进入20世纪以来,人类面临的人口和生态环境问题日益严重,诸如部分贫穷落后的国家和地区人口过度繁殖、全球气候变暖、水土污染、物种多样性遭受破坏等。这些问题背后的机理被哈丁(Hardin)等人归结为:公地条件下导致的过度开发、过度排放和过度生育的悲剧。受Hardin(1968)的启发,尤其是现实问题的倒逼,学术界对“公地悲剧”及与其密切相关的“公共资源治理”问题的研究热情日益高涨,具体而言主要有四种表现:第一,《公地悲剧》成为20世纪后半叶发表的科学论文中引用率最高者之一 (Dietz et al,2002)。第二,作为主流经济学之精华的西方经济学教材不仅将公地悲剧吸收了进来,而且其所占的篇幅和受重视程度呈稳步增加的趋势。作为影响最大的一部国内经济学教材——高鸿业教授主编的《西方经济学:微观部分》直接引用了《公地悲剧》原文,并且对公共资源困境进行了诸多论述(高鸿业,2010);2010年出版的一本微观经济学教材则用了一节的篇幅阐述公地悲剧思想(帕金,2010);2013年出版的一本微观经济学教材更是用了一章的篇幅来阐述公地悲剧理论,并且将它作为“微观经济学精要”在卷首页中进行了重点推介(巴洛克,2013)。 第三,2009年埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)因论证走出“公地悲剧”的第三条道路而荣获诺贝尔经济学奖 (奥斯特罗姆,2012);第四,受哈丁公地悲剧理论的启发,许多学者致力于对“反公地”及其治理理论的研究,并且取得了丰硕的成果。在《公地悲剧》发表30年之后,美国著名法学家和产权经济学家迈克尔·赫勒(Michael Heller)又提出了与之对应的“反公地悲剧”理论——资源或产权过度分割以致破碎化,导致资源排他性过强,进而造成资源使用不足的悲剧理论。许多著名学者(包括诺贝尔经济学奖得主布坎南)接受并将反公地悲剧理论加以模型化,使得它日益发展成为现代产权经济学的重要组成部分(Heller,1998)。

目前,对公地、尤其是反公地理论的研究还存在两个突出的问题:第一,人们似乎对任何带有“公地”色彩的东西都感到厌恶,并借助公地悲剧的旗帜,为政府管制或者私有化寻找借口,殊不知不恰当的私有化和政府管制却导致了一种新的悲剧——反公地悲剧,然而对二者进行深度比较研究的文献却十分匮乏;第二,反公地悲剧与公地悲剧的对称性在实验经济学领域存在很大争议——反对对称性的研究占主导地位,而国内文献却完全忽视了这种争议,有碍学术发展。针对这两个问题,本文将通过公地悲剧和反公地悲剧的比较分析予以应对。

二、公地悲剧的理论含义与假设条件

鉴于哈丁等人公地悲剧理论的诞生已近半个世纪,且其影响巨大,几乎已成为家喻户晓的思想,而赫勒的反公地悲剧理论则出现较晚,在国内的传播相对滞后,因此在篇幅上会适当侧重于后者。

(一)公地悲剧的理论含义

事实上,公地悲剧的思想原型在历史上早已有之。“准公地悲剧”思想甚至可以追溯到古希腊亚里士多德的《政治学》、修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》,以及近现代霍布斯的《利维坦》、1883年威廉姆·里奥德(William Lloyd)的《关于控制人口的两堂讲座》、1954年戈登(Gordon)的《渔业:公共产权资源的经济理论》等,但人们通常理解的公地悲剧主要是指哈丁及其追随者关于公地的理论、模型或者见解(阳晓伟等,2015)。

简而言之,公地悲剧是指具有使用上的竞争性但不具备,或者缺乏排他性产权的公共资源,被过度使用的情形。它的初始模型是哈丁的“公共牧场”——每增加一头牲畜,牧人(即公地使用者)将获得全部收益,却只需承担由此造成的全部成本(或代价)的一小部分(1/n),因此在上述关于公地和公地使用者假设的基础上,个体利益最大化和集体(社会)利益最大化的激励并不相容,牧民们被锁闭在一个 “无限扩大放牧量—全体毁灭”的“死胡同”当中。牧民无休止扩大放牧的行为不仅对集体而言是非理性的,而且对于每一个体而言也是非理性的毁灭之路。哈丁等人是在若干假设的基础上得出“过度开采”甚至“全体毁灭”的公地悲剧结论的。

(二)公地悲剧的假设条件

公地悲剧的假设条件分两个层次:前三个假设是就公地本身而言的,最后一个假设则是就公地使用者而言的。

第一个假设:公地是 “相对封闭且有限的”——存在资源和空间硬约束,技术进步并不是万能的。人类赖以生存和发展的资源和空间存在一个终极“上限”,那就是地球。这一假设是哈丁在驳斥“技术进步主义者”对技术进步“宗教信仰式”崇拜的过程中体现出来的。技术进步主义者认为未来人类能够在无限的宇宙空间中寻找到地球的替代物,但遭到了哈丁的反驳,盲目崇拜技术进步非但不能解决现实问题,反而贻害无穷——“有人可能会提出一个反对意见,我们的世界是无限的或者我们并不确知它并非如此。但是,从现实的角度来看,我们接下来的几代人,在可预见的技术水平条件下,如果我们在不远的将来假设对于地球上的人口而言资源是无限的话,那么我们必将极大地增加人类的痛苦。‘太空’不是避难之所”(Hardin,1968)。对于该假设,哈丁还在另一篇影响重大的文章《评论:活在生命之舟上》提出了“生命之舟”的比喻,反对博尔丁(Boulding)将地球比作“太空飞船”,并主张用“生命之舟”来取而代之,以强调资源和空间不足问题的紧迫性(Hardin,1974)。

第二个假设:公地是“开放进入式的”——任何人都可以不受限制地开采公地上的资源。在表达这一前提假设时,哈丁举了一个公共牧场的例子,它是学者们惯于引用的一段话:“设想一个对所有人都开放的牧场。可以预见,牧民会尽可能多地在公地上放养牲畜……公地固有的逻辑将会无情地导致悲剧”(Hardin,1968)。

第三个假设:公地是“未加管理的”——制度真空状态。公地不仅是开放进入式的,而且是未加管理的,这就相当于认为公地管理制度的缺失。Hardin(1968)因并没有明确提出这一假设而遭到了广泛的批评,因为缺乏该条件的“公地”未必导致“悲剧”。这迫使哈丁30年之后又在《科学》上撰文指出,应当在1968年文章中的公地前面添加“未加管理的”限定词(Hardin,1998)。

第四个假设:关于“公地使用者”的假设。公地使用者的 “人性”假设遵循了新古典经济学的传统,即资源使用者是个体理性、自利的“经济人”。基于经济人假设的“成本-收益”分析范式,是原本作为生态学家的哈丁得以在经济学界获得巨大影响力的重要原因之一。哈丁具有相当明显的“达尔文主义”倾向,比如他认为人类在生育问题上具有与动物类似之处——生得越多其基因所占比重和得以世代流传下去的可能性越大,故而效用越高;越是自私者 (他们不顾生育的外部性和环境承载能力)越是倾向于多生,而且这种“自私”的基因会使他们的后代也表现得自私,并继续倾向于多生,最终导致地球上自私者的比例不断攀升,从而陷入一个类似于“劣币驱逐良币”的恶性循环之中。此外,他还倾向于认为公地使用者目光短浅、缺乏信任和交流,在利益的驱使下道德的力量不仅很难凑效,而且还具有自我消除的潜在可能性——通过基因和事后信息反馈(不愿当“冤大头”)这两种机制。

基于 “公地必然导致悲剧”的思维定势或偏见,许多人似乎对于任何带有公地性质之物都深恶痛绝。西方众多学者纷纷主张通过国家控制,尤其是私有化的方式将公地“非公地化”或者“去公地化”,以避免悲剧的发生。因公地悲剧的症结在于排他性产权缺失或者太弱,故而长期以来,人们倾向于认为产权划分得越彻底越好,甚至主张“凡拥有土地的,上空也都属他”(赫勒,2009)。但现实并非如此简单:一方面,产权分割只有在合理的范围内才越彻底越好,排他性产权的绝对化也会导致资源配置无效率;另一方面,要实现资源有效利用,仅仅做到产权清晰仍是不足的,至少还应当确保基本产权束的完整性,以及避免将资源进行过度分割,因为资源或产权碎片化会导致资源的排他性权利过于强烈,进而造成一种新的悲剧——反公地悲剧。

三、反公地悲剧的理论含义及其假设条件

反公地悲剧理论的主要创立者是赫勒(Heller),他是美国产权法研究领域的顶尖专家之一。赫勒自2002年起担任哥伦比亚大学法学教授。1990-1994年,他曾以世界银行法学顾问的身份实地参与了九十年代初俄罗斯的市场化转型实践。

(一)反公地悲剧的理论含义

反公地悲剧是指资源或产权过度分割以致破碎化,导致资源排他性过强,进而造成资源使用不足的悲剧(阳晓伟等,2016)。反公地悲剧之“悲”通常并不表现为对产权标的物(资源)的破坏或者毁灭上,而是过多的排他性所有者对潜在帕累托改进的人为阻碍,致使资源使用的最大化价值无法实现,甚至造成稀缺资源完全无法得到利用的情形。这种状况在技术、经济和社会环境发生变化,要求对原有破碎化资源或产权加以整合利用之时显得尤为突出。

假设整合n个排他者的资源或产权碎片,将创造出(1-δ)π 的净收益((1-δ)π=R-C,即收益减成本)。假设这n个排他者之间没有任何区别,那么理论上似乎每个人都可以获得(1-δ)π/n的净收益,但在现实中这种潜在的净收益(1-δ)π很可能会因机会主义行为而大幅折损(折损率0≤δ≤1)。如果n足够大,个体理性自利的排他者将会使得资源整合的成本C极大增加,在收益R不变的条件下,(1-δ)π会趋近于零,亦即折损率δ趋近于1。这是因为,虽然对于第一个被整合者而言,1/n的分配或补偿份额或许是可以接受的,但是在已经成功地整合n-1个排他者的资源或者产权时,最后那名排他者则很可能不会接受1/n的份额,而是会提出远远大于1/n的份额——假如只有成功整合全部资源或者产权碎片才能获得R足够大的收益,否则R很小甚至趋近于零——这一假设大体上是符合现实的,比如要开发一种新药,少了任何一项关键的信息(专利)都是不可行的,要建设一座厂房,不能完整连接成片的小片地块也是无用的;此外,此处的分析并不要求放松“理性人”假设,因为这种谈判通常不是一次性博弈,而是跨期多次进行的动态博弈过程,因此不能按照类似于“最后通牒”游戏之类的逻辑来加以理解。因此除非事先达成统一的分配协议,否则谁都不会心甘情愿地做先被整合者。通过上述机制,潜在帕累托改进机会将化为泡影,这就是反公地悲剧理论的内在逻辑。

根据资源利用无效率的原因侧重点的不同,可以将反公地悲剧细分为“法律型”和“空间型”两大类。其中,法律型侧重于强调法律和制度性因素造成资源排他性权利过强——过多所有者同时对某一标的物具有排他性产权乃至 “一票否决权”;而空间型则侧重于强调将资源进行物理空间上的过度分割造成的排他性权利过强——就分割后的每一单位碎片化资源而言,即使它们独自的排他性产权是适度的,但是如果它们过于细碎以致无法有效利用,那么对于由它们构成的整体而言,依然存在排他性产权过强的问题。因此,反公地悲剧可以归结为资源或产权过度分割以致破碎化,导致资源排他性过强,进而造成资源使用不足的悲剧。

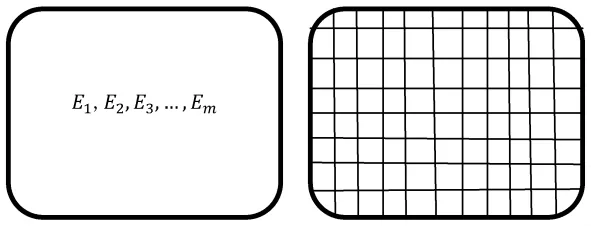

为直观起见,可用一个简单的示意图来刻画二者之间的区别。图1的左边表示法律型反公地,指资源在物理空间上是完整的,但是m个(m≫1)所有者同时拥有对资源的排他性权利,甚至每个人都对资源的使用具有“一票否决权”的情形;右边是空间型反公地,表示该资源在物理空间上被分割成n份(n≫1),且没有任何两块相邻的碎片化资源归同一个人或组织所有的情形。当“物理空间”上的过度分割是由于法律授权引起时,只要分割后的每一小片资源内部不涉及“过度排他性”产权问题,仍然将其判定为空间型反公地而不是法律型反公地更加合理。不难想象,无论是法律型还是空间型,当m或n足够小时,人们总会有各种办法整合资源,实现资源的优化配置,只有当m或n足够大,且各方对资源的价值取向差异太大,整合资源或产权的交易成本过高时问题才会变得难以解决。因此,反公地悲剧通常仅限于排他者数量过大且难以达成统一意见,以致产权或资源整合变得相当困难,整合资源的净收益为负,从而导致资源难以得到有效利用的情形。

图1 “法律型”反公地和“空间型”反公地

莫斯科闲置商铺和美国基因专利碎片可以分别用来阐述这两种反公地。莫斯科闲置商铺的案例:20世纪90年代前苏联解体,叶利钦政府接受世界银行建议的“休克疗法”,实行激进的私有化,然而与政策制定者“私有化之后市场会自动发挥作用”的预期相悖,在私有化之后相当长的时间里,莫斯科街道上寸土寸金的商铺却“空空如也”,商人们被迫挤在条件恶劣的报刊亭中售卖各种生活用品,甚至包括服装(Heller,1998)。这种局面归因于法律型反公地:激进的休克疗法导致商铺产权碎片化和过多排他者的出现,且这些排他者处于各自为政的状态,缺乏统一的协调机制。由于篇幅的限制,关于莫斯科闲置商铺的案例,详见赫勒的原文。

发达的市场经济国家也存在严重的反公地问题,尤其是空间型反公地悲剧。譬如,自二十世纪七、八十年代以来美国在基因工程研究领域进行了大量私人投资。为了保障研发投资者的权利,官方组织授予这些私人公司以专利 (Heller&Eisenberg,1998)。由于基因工程如此浩大,加上专利审批不严格,在基因研发方面授予了不计其数的碎片化专利。而基因工程就像一块巨大的拼图板,每一个细小的基因碎片专利本身几乎没有任何应用价值,只有将它们有序地拼接在一起形成一定规模,才能在破译基因密码上获得可以付诸实践的信息。纯粹就技术层面而言,借助已经取得的研发成果,美国本来可以开发出大量能够拯救无数人生命的新药品、新疗法。然而遗憾的是,要想从不计其数的私人公司手中购得足够多的有效基因专利,其成本是如此之高,以致许多新药品、新疗法被扼杀在摇篮之中。从20世纪七十年代开始美国药品研发支出不断攀升,而药品发明却呈萎缩之势,无数民众只能继续忍受本来可以避免的病痛的折磨(Heller&Eisenberg,1998)。

(二)反公地悲剧的假设条件

从公地悲剧和反公地悲剧的定义,就可以清晰地看出二者在结论上的区别——过度使用的悲剧和使用不足的悲剧;需要进一步剖析的是结论得以成立的假设条件。在对资源使用者的假设上,反公地悲剧与公地悲剧并没有明显差异。在对资源及相关社会制度的假设上,也存在着重合之处,例如,反公地情形下的资源同样是有限的;与公地悲剧的不同之处,主要在于对资源及相关社会制度的如下三个假设:

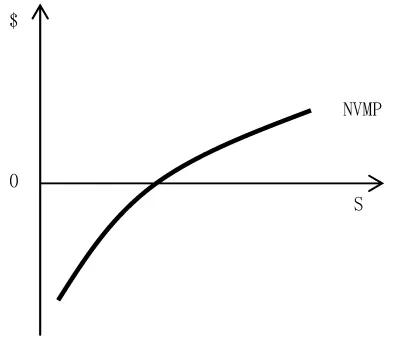

第一个假设:资源的规模报酬递增。它是指在一定范围内,过于破碎或细小的资源几乎毫无价值甚至无法使用 (比如极其微小的碎片化基因专利和过度细碎的土地),只有将它们整合成一定规模时,才能有效地发挥其作用,该假设强调的是资源或产权碎片之间的“互补性”或者“集成效应”(integration effect)。无疑,对于资源的使用本身是有机会成本的——在特定时空条件下,人们使用某种资源就不得不放弃对其它替代性资源的使用。这就意味着,只有当资源本身的规模达到或超过某一临界点(即NVMP≥0,如图2所示)时,对于理性人而言才是有用的。

图2 资源规模(S)与资源使用的净边际产品价值(NVMP)关系图示

第二个假设:资源的排他性权利过强。反公地悲剧之“悲”在于排他性过强导致资源得不到充分有效利用,在极端条件下甚至是完全无法利用。“过强”是一个相对而非绝对的概念,通常只有当排他者数量太大且缺乏协调机制时才会造成排他性过强,该假设与公地悲剧的“开放进入式”假设恰好完全相反。

第三个假设:整合资源的交易成本为正且太高。如果整合资源的交易成本为零,或者足够低,那么即使满足前两个假设,“无形之手”亦会引导逐利的人们通过“科斯谈判”,或购买或租赁,将资源整合成净边际产品价值大于零的有用资源。问题在于,当排他者数量太大时,要想使他们自主组织起来采取有效率的集体行动将是非常困难的,排他者们难以避免奥尔森的 “集体行动困境”(奥尔森,1995);除非动用政府特权,比如“征用权”,否则在“平等自愿”原则的市场交易情形下,资源或产权的 “整合者”必然面临排他者的 “拿乔”(holdout)问题,而政府征用本身也是备受争议的,因为它往往会带来一系列复杂的社会问题。总之,由于潜在的社会交易成本为正且太高,使得反公地悲剧一旦形成便很难被克服。

四、关于两种悲剧理论对称性的争论

对于某种资源,如果因排他权太弱导致的使用过度和因排他权过强导致的使用不足这两种情形造成的福利损失,各自在绝对数量(方向相反)上保持一致的话,就说明公地悲剧与反公地悲剧是对称的,否则就是非对称的。在展开讨论之前做两点必要说明。第一,学者们对“公地悲剧-反公地悲剧”对称性的探讨,并不是指现实世界公地悲剧和反公地悲剧造成的福利损失是否相等,因为相关数据在人类现有的技术条件下是很难准确估算的;迄今为止学者们探讨的仅仅是理论和实验条件下的对称性,这种探讨也是建立在若干前提假设基础之上的:譬如两种悲剧对应的资源自然属性一致,资源涉及的人数(使用者或排他者)相等。第二,虽有国内学者对二者的对称性进行介绍,例如朱宇江(2013)的《“公地悲剧”与“反公地悲剧”对称性论证述评》,但他仅仅介绍了二者对称性共识的一面,对于非对称性的争论却只字未提;此外,从公开出版或者发表的文献来看,国内鲜有其他学者对“非对称性”进行跟踪研究。这种局面难免对人们关于二者对称性的认识造成偏见,甚至误导。

(一)公地悲剧与反公地悲剧对称性命题的提出与论证

反公地悲剧理论的主要创立者赫勒提出,“反公地悲剧恰好是公地悲剧在镜子中的影像”(Heller,1998)。于是许多学者试图从数学模型的角度来证明这两种悲剧之间的对称性,其中最早的是诺贝尔经济学奖得主布坎南和尹发表的《对称的悲剧:公地与反公地》(Buchanan&Yong,2000);紧随其后的是舒尔茨、帕里西和迪博特合作的《产权破碎:走向一般化的模型》(Schulz et al,2002),2005年他们再次合作的《财产的二元性:公地和反公地》等(Paris et al,2005)。 这些早期学者和文献都赞同反公地悲剧与公地悲剧是对称的。这与他们的研究方式关系密切——从纯逻辑或博弈论,而非实验数据的角度来考察对称性。

最早从实验经济学角度验证理论上对称性的是斯图尔特和毕扬斯达 (Stewart&Bjornstad,2002)公布研究报告——《公地与反公地悲剧对称性的实验研究与预测》,试图为布坎南等人提出的对称性数理模型提供实证基础。他们的实验设计沿用了奥斯特罗姆等人(Ostrom et al,1994)的方法——Stewart&Bjornstad(2002)脚注的原文是“Elinor Ostram,Roy Gardner,and James Walker,Rules,Games,and Common Pool Resources(Ann Arbor:University of Michigan Press,1994)”,但经多番查证此书的第一作者是2009年诺奖得主Elinor Ostrom,原引者的Elinor Ostram当属谬误。被试者是从田纳西大学选修经济学初级和进阶课程的本科生中招募的,总共有278名被试者参加了实验;被试者的报酬采用现金支付,每个实验阶段(一个半小时)的酬劳从9美元到22美元不等。

该实验分为两类:一类为每组2名局中人;另一类为每组4名局中人。从报告本身来看,他们从实验室实验的角度验证了Buchanan&Yong(2000)的“对称模型”:一方面,两类实验都得出了公地悲剧与反公地悲剧对称的结果;另一方面,为了排除被试者在前几轮(总共做了14轮)实验中对实验本身理解不足对结论造成的干扰,将前3轮样本数据剔除之后再进行t检验,依然得到了相同的结论。

(二)对公地悲剧与反公地悲剧对称性的质疑

最先对上述学者的观点发起挑战的是范内斯特(Vanneste)、希尔(Hiel)、帕里西(Parisi)和迪博特(Depoorter),这是一个由经济学家、心理学家和法学家组成的团队。他们并不反对在数学模型上确实可以推导出公地悲剧与反公地悲剧具备对称性的结论——Vanneste et al(2006)的第三、第四作者分别是Paris et al(2005)的第一、第三作者,而帕里西等赞同公地与反公地在数学模型上的对称性。但是他们利用实验经济学方法进行研究的结果却表明:它们之间并不具备对称性——反公地悲剧比公地悲剧更加严重。正如他们的文章标题《从“悲剧”到“灾难”:公地与反公地的福利效应分析》所表明的,如果说公地导致的是悲剧,那么反公地导致的则是灾难(Vanneste et al,2006)。

他们设计了两种实验:一种是被试者获悉博弈原理(集体理性和个体理性)的情形;另一种是“未获悉”的情形。每种实验又分为两组不同的博弈类别——公地博弈和反公地博弈。除了博弈类别(公地和反公地)不同之外,两组实验的其它实验情景都是相同的。这两种实验结果表明:第一,无论被试者是否获得关于博弈原理的充分信息,无论是在实验室实验还是在情景实验当中,公地情形确实会导致资源过度使用,而反公地情形确实会导致资源使用不足;第二,反公地造成的福利损失均大于公地。

这说明,除了已经考虑到并且被模型化 (数学,尤其是博弈论)的因素以外,很可能还存在其它被忽略掉的重要变量,这些变量是很难被模型化的主观性心理因素。可以从三个层面,对这些心理因素造成反公地悲剧比公地悲剧更加严重的结论进行解释:第一,在反公地背景下,资源的排他者具有一种类似于“特权”的权利,他们具有资源使用上的一票否决权,因此,每一个排他者都有可能倾向于将资源视为自己独有的而加以 “保护”,却忽视了自己的“保护”行为事实上会对其他排他者造成福利损失(对外部性意识不充分);而在公地背景下,全部使用者都拥有资源的使用权,每个使用者可能并不会特别在乎这种使用机会,而且能够完全意识到自己的“过度使用”会对其他使用者造成福利损失(对外部性认识充分)。第二,反公地困境本身的潜在影响比公地困境更加隐蔽,对人类理性的要求更高,在对未来的影响上,反公地困境尤其如此 (Schulz&Paris,2002;Vanneste et al,2006)。第三,失去和得到一笔同样数额的财物,往往失去财物产生负效用的绝对值会大于获得这笔财物时所感受到的正效用,这一点已经为心理学研究所证实(Kahneman et al,1991);与公地中使用者不同,反公地中的排他者倾向于将资源视为“自己独有的”,因此反公地情境下的策略行为(排他)的强度会高于公地下的策略行为(竞用)。

然而究竟是哪些“主观心理因素”导致实验条件下反公地悲剧比公地悲剧更加严重,以及不同心理因素各自所占的权重如何?范内斯特等人(Vanneste et al,2006)并没有给出明确答案。 最先对这两个问题做出回应的是两年之后的一篇论文《为什么他们会过度“索取”?因果归因在解释公地和反公地困境下合作水平的角色》(Hiel et al,2008)。

希尔等人(Hiel et al,2008)沿用了 Vanneste et al(2006)设计的两个实验情景(木材公司和石油公司),利用心理学中的“归因理论”探寻公地困境和反公地困境下被试者心理反应模式的差异。Hiel et al(2008)实验的被试者是比利时根特大学200名选修社会心理学入门课程的大学生 (68名男生,132名女生),他们的平均年龄接近20岁(标准差为1.8)。该实验采用2×2×2的模式:两种困境(公地-反公地)、两种行为(合作-不合作)、两种情景(石油公司-木材公司),最后基于实验数据进行方差分析。

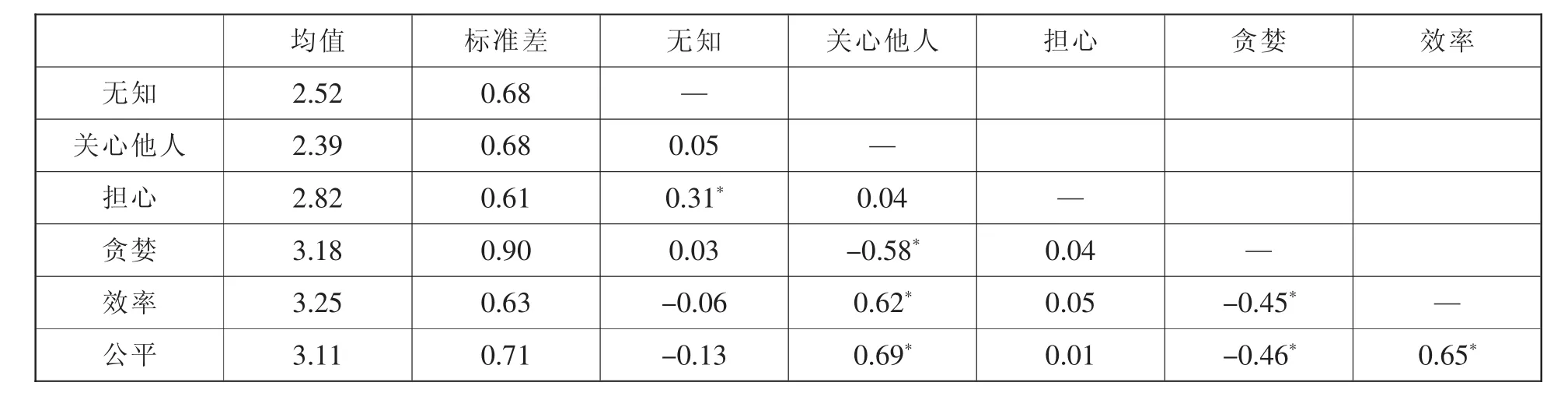

这些“主观心理因素”可分为两大类(亲社会和非亲社会)共六种:“无知”“关心他人”“贪婪”“公平”“效率”和“担心”。其中前四个变量都比较好理解,需要解释的是后两个变量。“效率”是指对于社会或集体,而非个体而言资源使用的效率。“担心”包括两个层面:一层是害怕自己成为“冤大头”,它类似于囚徒困境博弈中害怕自己选择“不坦白”却因对方选择“坦白”,而遭受更大损失的担心;另一层是指一般意义上的担忧,诸如担心资源被开发殆尽,担心集体效率和公平得不到保障或者自己遭到报复等。这几个变量之间的相关性如表1所示。

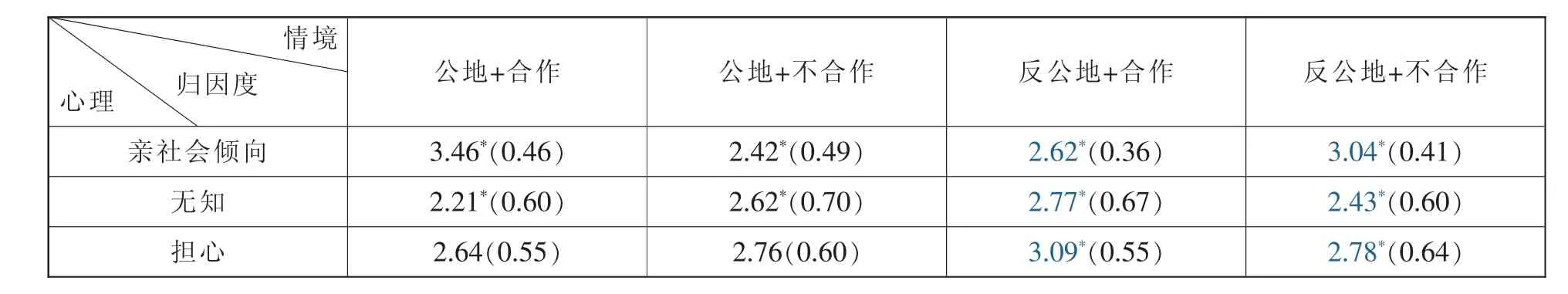

表1说明,“关心他人”“效率”和“公平”之间是高度正相关的,而且这三个变量各自都与 “贪婪”表现出很强的负相关性。由于“低贪婪”“关心他人”“效率”和“公平”这四个因素都是“亲社会”的,且具有高度相关性,因此它们被合成一个名为“亲社会倾向”的综合变量,与“无知”和“担心”并列,再分别考察四种不同情境(自变量)对应的归因度(用所有实验小组的平均值表示)。具体结果见表2。

以上结果除公地背景下的“担心”之外,都通过了显著性检验。与 Hiel et al(2008)相反,Paul et al(1990)得出“担心”是显著的。 这是因为“担心”实际上包含两种类别:害怕自己成为“冤大头”的担心和一般性的担心。将这两种“担心”分别进行检验得出的结果都是显著的,然而它们在公地背景下对“合作度”的影响恰好是相反的,害怕成为“冤大头”的担心倾向于削弱合作,而一般性的担心则有助于促进合作,正是由于正反两种力量相互抵消,才造成 Hiel et al(2008)文章中的“担心”在公地场景下的显著性检验未能通过。作为稳健性分析,还必须考虑被试者自身的合作程度对结果造成偏差的可能性,但是通过将参与者的报价作为方差分析的一个协变量进行检验发现:“在所有情形当中,协变量都没有产生显著影响,F(1,191)<2.07,在将协变量纳入检验之后所有的影响依然是显著的”(Hiel et al,2008)。 此外,还存在被试者没能像理解“公地困境”那样充分理解“反公地困境”的可能性,但是到希尔(Hiel)等人论文发表的2008年,“反公地”理论已经提出10年之久,该理论在西方学术界已经得到相当广泛的传播,这就在较大程度上削弱了这种可能性。再者,两种实验场景“石油公司和木材公司”得到的实验结果都是一致的。故表2结果的可信度是比较高的。

表1 不同心理因素之间的相关性程度

表2 四种不同情境下的归因度

表2中未加粗数据对应的结果与之前文献(如 Paul et al,1990; Hine&Gifford,1996)在方向上是一致的。表格中粗体字部分是Hiel et al(2008)的“边际贡献”,它们表明:在反公地背景下,人的合作与不合作对应的心理因素与公地背景恰好相反。第一,对于“亲社会倾向”,在反公地背景下,“不合作”对应的亲社会倾向反而高于“合作”对应的亲社会倾向(3.04>2.62)。换言之,在反公地博弈中,与“合作”行为相比,采取“非合作”行为的被试者反而更有可能是那些 “关心他人”“知足”,重视资源使用对于集体而言的“公平”和“效率”的“良民”。这正好印证了 Vanneste et al(2006)的猜想,“每一个排他者都有可能倾向于将资源视为自己独有的而加以‘保护’,却忽视了自己的‘保护’行为事实上会对其他排他者造成福利损失”。第二,对于“无知”和“担心”,被试者在反公地背景下的心理反应与公地困境下也是恰好相反的,反公地背景下的“不合作”对应的“无知”和“担心”程度都比“合作”低(2.43<2.77,2.78<3.09)。 通俗地讲,在反公地博弈中,比之于“不合作”,采取“合作”行为的被试者更有可能是那些“无知者”和“不放心者”。

大量研究成果已经证明在社会困境下的合作行为可以用诸如责任、伦理道德等规范性因素来进行解释(如 Fleishman,1980;Kerr,1992;Enzle et al,1992;Van Dijk&Wilke,1997;Parks&Rumble,2001;Cremer&Lange,2001)。因此,反公地悲剧与公地悲剧下合作与不合作归因相反说明:反公地困境与公地困境所体现出来的社会准则或规范是相反的。即在公地博弈中社会理解的“正义”行为(合作),在反公地博弈中反而可能被视为“非正义”的(不合作);反之亦然。

(三)一个谨慎的结论

通过对有关文献的系统梳理和思考,我们可以做出如下判断:基于对称性假设,利用纯数学或博弈论确实可以推导出公地悲剧与反公地悲剧对称的结论;但是基于相同假设的实验研究却表明,这种对称性很有可能是不成立的——反公地困境下使用不足造成的福利损失可能比公地困境下的过度使用更加严重。

结论的前半部分是肯定的,学术界几乎不存在争议。而后半部分则至少包含两层含义:在实验经济学研究领域,关于公地悲剧与反公地悲剧是否对称存在较大争议,反对对称性的观点可信度更高。这是基于正、反两方面事实的综合考察做出的判断。就“正方”而言:首先,从实验经济学角度支持对称性的文献极少(仅发现一篇,属于个例),而且时间较早;其次,这篇文章只是一份对外公布的“报告”,并非正式刊登于学术期刊的论文,其严谨程度必将大打折扣(上文脚注提及的将Ostrom误作Ostram即可见一斑);再次,尚无证据表明在其观点遭到反驳之后,“正方”做出过回应;最后,虽然始终坚持对称性,但是他们也承认反公地背景下的福利损失可能比纳什经济理论预测的更大(Stewart&Bjornstad,2002)。就“反方”而言:第一,支持非对称性的文献发表时间较晚,可利用的实验工具和手段应当更加可靠;第二,实验类文献持“不对称”观点的并非个例,而是“群体现象”,它们对应的研究成果存在很强的内部一致性和逐步深入的递进关系;第三,实验经济学中反对“对称性”的研究还诉诸了导致“非对称性”的深层次的社会心理学基础,这也是赞成“对称性”的研究所不及的;第四,反公地悲剧理论的主要创立者赫勒本人承认了“反方”的研究成果,接受在实验经济学角度反公地悲剧比公地悲剧更加严重的观点(Heller,2013)。

综上,本文倾向于赞同“反方”的观点,即公地悲剧和反公地悲剧在实验研究中是不对称的——在资源使用者人数相等,资源的物质类型相同等条件下,反公地博弈中个体理性与集体理性的背离程度比公地博弈更大,造成的福利损失更严重。

五、结语

无论是哈丁的公地悲剧还是赫勒的反公地悲剧都属于外部性、搭便车者问题和集体行动困境等导致的“社会困境”,或者广义上的囚徒困境。但是与通常意义上的囚徒困境相比,它们都具有各自的特殊之处,尤其是反公地悲剧理论的提出,是对既有产权理论和制度经济学的最新补充与发展,具有重要的边际贡献。

首先,撇开“公平”和复杂的价值判断(价值理性),仅就资源使用“效率”(工具理性)的帕累托改进而言,人们始终会面临来自两个方面的问题——资源的“自然属性”和“人的因素”,并在二者之间谋求一个最佳平衡点。可用简单函数,f(资源使用效率)=f(自然属性,人的因素)来表示。自然属性包含许多内容,诸如资源的生化、物理性质,质量和数量等等,但本文考察的侧重点仅在于“有效率的规模”——比如土地需要是连接成片而不是过度分散的细微碎片,基因专利信息是有序相关而非杂乱无章的。假设资源的其它自然属性一致,在特定的技术和经济社会条件下,资源使用必然存在一个理论上的“最佳规模”,过大或过小都会导致无效率,当然现实中面临的问题主要是规模过小。要想达到资源使用的“最优规模”往往意味着需要对诸多破碎化的产权束或资源进行整合,而在这个整合过程中必须充分考虑 “人的因素”,除其它因素——诸如人们的“特殊偏好”等——之外主要是指人的机会主义行为倾向,比如公地背景下资源使用者的搭便车行为和外部性问题,反公地背景下人们的“拿乔”问题。此外,要实现对资源的整合或者治理还必须克服 “集体行动困境”“委托-代理问题”,以及“道德风险”。总之,在现实世界中发挥资源的规模效应(通常需要对破碎化的产权束或资源进行整合)与克服人们的机会主义行为倾向,在一定程度上存在取舍关系。如何进行制度创新,尽可能多地发挥资源的规模效应,并避免个体理性与集体理性的背离以达到激励相容,将是一项值得学者们持续钻研的课题。显然,制度创新与资源类别、资源使用者不同的历史文化背景、特定行为倾向,以及市场和法制的健全程度等因素密切相关,现实问题的解决在很大程度上需要诉诸 “具体问题具体分析”(case by case)的研究方法。

其次,公地悲剧和反公地悲剧理论最大的价值在于其预防性警示。比如政府部门在进行产权改革之前应当进行充分论证和调研,以提高政策的预见性和改革的长远意义,尽量从源头上避免资源配置的无效率。实验经济学研究得出在同等条件下,反公地悲剧造成的福利损失很可能比公地悲剧更加严重的结论表明,在产权改革中尤其不能忽视一种不易察觉但客观存在的新困境——反公地悲剧。尽管公地悲剧是显而易见且令人嫌恶的,但是如果为了克服公地悲剧就不顾具体资源属性和社会环境的限制,就一味地主张将资源或产权进行细碎化分割,将有可能导致反公地悲剧,因此这种政策导向对于问题的解决反而是过犹不及的。比如为了“确权”,我国北方某些牧区对牧场进行不恰当的碎片化分割,最终反而导致草场退化的悲剧,这被有些学者称之为 “围栏的陷阱”(杨理,2010)或“围栏效应”(曾贤刚等,2014),这一结论与Ostrom et al(1999)的研究是一致的。况且破解公地悲剧和反公地悲剧所面临的交易成本往往是不对等的,通常分割产权或资源相对容易,而要将碎片化的产权或资源重新加以整合则成本高昂。

最后,正如“不是所有公地都必然导致悲剧”一样,并非所有的反公地都必然造成悲剧(考虑放松其假设条件)。在某些特殊情况下,当资源或产权束以“碎片”的形式为不同个人或组织所有,反而会使得资源本身的价值大于将其整合成一个整体时,反公地就是一种有效率的制度安排。比如,我国历史上著名的“推恩令”,虽然对于某些别有用心的诸侯王而言可能是反公地悲剧,但是对社会整体而言却属于“反公地喜剧”——避免诸侯势力过大,不受中央节制,甚至叛乱。再比如,在自然资源保护领域,引进相互牵制的反公地机制也可能具有福利改进的效果——通过限制人们的“过度使用”,从而有助于维持物种的多样性和避免对高度稀缺资源的过度消耗。