环境治理中的企业社会责任履行:现实逻辑与推进路径*

——一个新制度主义的解析

□董明

内容提要 民营经济发展是我国改革开放40年成就中最成功的增量事件,这不仅由于其显性的经济贡献,并且也将持续体现在对整个社会结构性变化的推动。企业社会责任的履行既是衡量民营经济健康成长的重要标尺,也深刻地重塑着我国现代性发展的底层逻辑。本文聚焦环境治理中企业社会责任的履行,以新制度主义为研究视角,分析民营企业社会责任的形成机制,客观揭示一段时期来多元主体间互动博弈的现况及成因,对环境治理“3.0版本”下企业社会责任履行何以可能的议题予以深入解析,进而尝试探究整体完善的可能路径。

一、文献回顾与问题提出

人类文明史本质上是一部人与自然并存、交流和共生的发展史,及至今天,经济发展与生态环境的关系已成为衡量现代国家文明程度的重要指标。继中共十八大首次将生态文明纳入中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局,十九大更将其擢升为“中华民族永续发展的千年大计”,并形成完整的习近平新时代中国特色社会主义生态文明建设思想,这一政策演进理路正是中国积极回应人类文明发展趋势的表征。但对一个经济发展仍属要务的发展中大国,其切实践行不仅考验政府的执政识见与政策能力,更离不开其中重要主体“企业”承担相应社会责任。自上世纪初以降,各国对 “企业社会责任”(Corporate Social Responsibility,简称CSR)的持续讨论,已传递了生态文明建设殊非易事却依然不坠的人类不懈追求。

(一)企业社会责任研究的简要文献梳理

1923年欧利文·谢尔顿(Oliver Sheldon)最早提出“企业社会责任”一词,①此后直至20世纪70年代,对其争论却处于某种观点拉锯之中。以弗里德曼为主要代表的一方,执守“股东利益最大化”的古典经济学观点;②但支持者同样执念,且支持力量不断增扩,明确预示着企业社会责任不可逆转的历史走向。被誉为“企业社会责任之父”的博文(Howard.R.Bowen),1953年正式提出了企业及其经营者必须承担社会责任的观点。③1979年卡罗尔(Carroll)构建了一个由低到高依次为经济责任、法律责任、伦理责任和自觉责任(慈善责任)的金字塔型社会责任框架模型,④迄今仍是相对最详尽因而较公认的恰当表达。2010年,社会责任领域首个国际通用标准ISO26000发布,意味着企业社会责任已成为国际社会公认的价值观念和企业行为准则。在发达国家,“社会责任”已不仅是单纯的经济问题,而是企业良性发展的内生命题,成为商业惯例和企业家精神的重要内容。⑤由于全球化趋势的不断扩散,它也不可避免地对发展中国家构成从观念到实践的重要指引。

我国自上世纪90年代以来,伴随经济高速发展而日益凸显的生态环境危机,企业与社会的关系议题逐渐引起学者关注,对社会责任的研究也从对国外研究的追随起步并不断推进,迄今已呈现学科涉足日渐广泛、研究议题持续延展且更显本土化的态势。在对企业社会责任内涵和本质的讨论上,以下理解大致反映了当前国内学者的基本共识:企业社会责任实际就是企业在各种不同制度性安排下的理性行为,说到底是利益关系的产物,是一个社会过程。企业社会责任概念的提出,只是将原本被认为独立的市场体系重新 “放回”到社会体系中,这“并不意味着对盈利目标的偏离,而是隐含着将社会需要与企业需要更好结合起来的要求”,⑥所以应更关注相关社会条件的演进与培育。在对责任现状的根源追索中,近年来不少学者已将研究推进至政企间利益博弈的层面,并指出我国企业社会责任的履行进而有效的环境保护因此仍充满不确定性。⑦

(二)对既有研究的简要评述及本文问题的提出

企业社会责任已是国内外普遍关注并仍将持续的重要议题。国外研究虽历经理念冲突,但总体上伴随其内生发展的演化而渐次推进,其讨论因而更多着眼外在于企业的他者逻辑,较少涉及基于企业自身就责任履行现实可能性的讨论。这种一定程度上对企业自身特质与境况“无问西东”式的讨论,对仍充满着种种制度不确定和张力的发展中国家来说,难免略显高韬从而力有不逮。

国内研究虽起步晚近但更“接地气”,特别是已将企业置身的具体社会情境纳入到了对社会责任履行的考察,这给本文以有益启迪。而本文的进一步关切在于:改革开放以来,我国政府有关环境治理的政策持续推进,但过去一段时期甚至当下,“治理成效却不如预期”,⑧始终难以真正摆脱“问责不断、事故不止”的治理怪圈,以至国外解释环境发展趋势的两种著名假说——“环境库兹涅茨曲线”(EKC)和“波特假说”⑨在中国实践中部分失灵。作为一种已较普遍的现象,倘若仅归咎于特定组织或个体的原因显然缺乏说服力,这迫使我们将关注焦点延伸至现象背后的制度逻辑。本文以为,现有研究虽已有涉及,但主要停留在局部领域,整体呈现尚不足;而环境治理是随着经济社会发展尤其制度环境转换而变化的“因变量”,在一个发展中大国,研究尤需关照其动态延展性与全局性。十八大以来中央政府对生态文明高度重视,直至上升为国家战略,还被联合国环境规划署写入向全世界可持续发展推介的经验材料,意味着生态文明建设也成为向国际社会的庄重承诺。这些“新变量”已经“重新定义”了我国企业存在的理由和发展方向。那么,我们从企业过往的社会责任实践中能够发现怎样的内在行动逻辑从而更好因势利导?政府又当秉持怎样的理念与制度设计才能确保企业“由衷地”履行好社会责任?这都是仍有必要深入讨论的议题。

鉴此,本文尝试用新制度主义的分析视角,以环境治理中被关注较多的民营企业为具体讨论对象,以改革开放40年变迁为背景,主要借助课题组近两年多来在浙江省域内的相关调查为实证素材,⑩对“未来已来”的新时代环境治理下企业社会责任履行何以可能的问题予以推进性解析,并探讨整体完善的可能思路。

二、组织与环境的互动:一个新制度主义的解析框架

组织是反映人类活动特质的重要单元,马克斯·韦伯的理性组织模式是该研究领域最具影响力的早期释读,但随着组织活动及影响力的持续拓展,这一将组织视为“一个技术组合体”的新古典解释成为被不断诘问与对话的“原点”。新制度主义正是其中有影响力的一个流派,它发现:组织不是一个封闭系统,至少面对“技术”和“制度”这两种不同的环境,任何一个组织都必须适应环境而生存,所以其理论关切在于:某种制度之所以能够不断持续下去的过程和机制,认为必须从组织和环境的关系上去认识组织现象。⑪在对“制度”的理解上,新制度主义既认为“制度是重要的”,但又不是“制度决定论”,它显著拓展了制度的内涵与外延,才成就了其理论之“新”:从传统制度理论关注正式、宏观和静态的制度取向转至对非正式、中观乃至微观以及动态、嵌入的制度取向的重视。要言之,“我们熟悉的许多组织形式并不是自然经济的产儿,而是由特有的社会、政治因素所铸造的”,“组织不仅是一个经济实体,而且首先是一个社会实体”。⑫制度建构了个人与组织的选择方式及对行为的有效塑造。

企业是经济领域的重要组织,生存乃其最重要的关心所系,强调“效率”的技术环境无疑是显见的重要分析维度,但新制度主义最重要的分析概念却是“合法性”(legitimacy)机制,通过“合法性”来解释制度环境与企业行为之间的联结关系。新制度学派代表人物诺斯指出,各种经济活动的存在并不是市场运行的结果,它们首先为特有的社会制度、经济制度所决定,而且这些制度通常是通过国家机器来实现的。⑬政治并不凌驾于经济之上,而直接渗透在经济结构之中。企业行为选择的实际逻辑并非仅仅基于效率的经济理性,更来自应对复杂环境、适应环境的“合法性”要求。这一合法性机制既约束企业的行为,同时也不无激励价值,它“诱使人们采纳那些‘合乎情理’的社会角色和行为,以便得到社会承认,促进组织发展”。⑭那么,哪些要素(机制)构成新制度主义视角中的“合法性机制”?

斯科特(Scott)的制度环境“三支柱理论”颇具影响,即:规制性(regulative)、规范性(normative)和认知性(cognitive)。⑮规制性要素,主要通过法律、政策并辅以相应监督、惩罚等途径强制性地塑造、规范个人与组织行为,是人为设计的控制参与者行为的外在制度。规范性要素,主要指某种约束性期待,强调对社会行为的约定、评价和义务性规范,反映的是一种方式软性却仍能发挥对行为者底层约束的共同体道德基础。认知性要素,是指能够支配组织与个体行为的具有社会性的符号与意义系统。斯科特认为,所有这些要素都是制度行为的重要成分,把它们综合在一起,就能定义制度成员的行为,有助于我们理解许多看似“非理性”甚至矛盾现象的深层逻辑。国内学者运用此视角的相关研究已发现,在我国,由于国家在社会中的主导作用,企业并非完全独立于政府的自主市场行动主体,很多决策往往受国家政策和相关政府主管部门的强烈影响,“公司战略看似是最理性的市场行为,实则是社会建构的产物,是一种在复杂制度互动过程中形成的社会建构”,⑯甚至,企业的正式组织结构不仅反映了技术环境的要求,而且受到更广泛的制度环境因素的影响,是为了满足意识形态合法性需求的结果。⑰

就生态环境治理来说,自工业革命以降,人们已逐渐认识到“污染”恰恰来自人类自身的复杂活动,而非单一的技术问题或单个组织和个人的问题。“污染是由社会建构的产物”,“要应对污染,我们不仅必须理解污染的化学性质和效果,还必须了解让污染得以存在的人的态度、意识形态和观念。”⑱作为其中的重要责任主体,企业是否履行应有责任,也绝非企业自身问题那么简单,毋宁说是“在与社会环境互动的过程中遵循利益最大化原则而形成的一种理性行为”。⑲因此,试图真正理解企业的行为选择,采取客观全面且动态包容的框架诚为必要。本文认为,分析组织与环境联结的新制度主义“合法性机制”三要素理论正是契合本题讨论的有效视角。由于规范性和认知性两要素本质上均属于非强制性的约束或激励性导引,为使讨论更显简约,这里仅以规制性和规范性要素的二维合法性机制为分析框架,作为下文讨论将依循的两条基本逻辑线索。

三、环境治理中民营企业社会责任形成的现实逻辑:基于合法性机制的生存与效率策略

(一)改革开放以来我国环境治理的政策供给及企业社会责任履行现况勾勒

基于生态环境的公共性,伴随其问题的凸显而被不断“建构”为重要的政治和社会问题,已被各国政府纳入重要政治议程,因为“国家仍是最有能力和政策手段保护生态环境的政治实体”。⑳作为经济快速增长的发展中大国,改革开放40年来中国对环境的认知及治理实践,堪称一场从政府到企业、民间多层面不断迭代的“急行军”。尤其党的十八大以来,从理念层面首次将生态文明建设入宪成为国家意志,到制度层面 “政治话语生态化、环境治理法治化、税制结构绿色化”㉑等环境治理制度体系逐步完善,再到将环境因素置于比GDP更重要的位置,建立党政同责、一岗双责的问责与评价考核等诸机制。凡此政策供给,可谓给环境治理按上了“铁齿铜牙”,开始构成对任何环境破坏行为以压倒之势。㉒如果说十八大之前的环境政策主要是“发展从属性”的1.0版本,十八大后的五年主要属于“发展要素性”的2.0版本,而十九大尤其2018年以来则已跃升为“发展本位性”的3.0版。

在此背景下,我国民企的社会责任意识已有显著提升。15年前要不要履行社会责任仍是有争议的话题,而今在环保领域通过国际环境管理认证ISO14000的民企已接近80%。㉓已持续投入环保事业15年的“阿拉善SEE生态协会”,正是其中典范。浙江是民营经济先发地,亦是习总书记“两山理论”萌发地,这里民企社会责任的认知与实践具有样本性的阐释意义。近10多年来,浙江从“千村示范、万村整治”到“五水共治”,从“河长制”、“河长治”到“河常治”,以环境治理倒逼转型升级,实现“经济生态化、生态经济化”,助推着企业社会责任意识的提升。2018年9月,浙江省被联合国环境署授予“地球卫士奖”的“激励与行动奖”,显然离不开企业的积极践行之功。

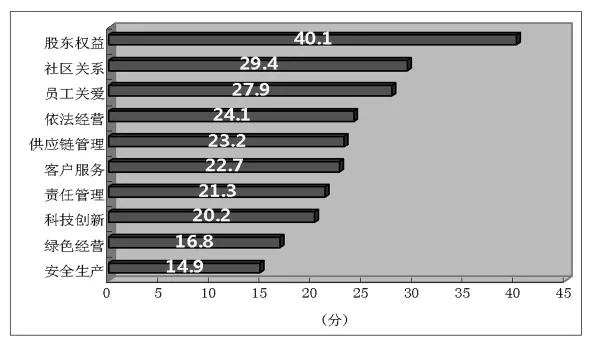

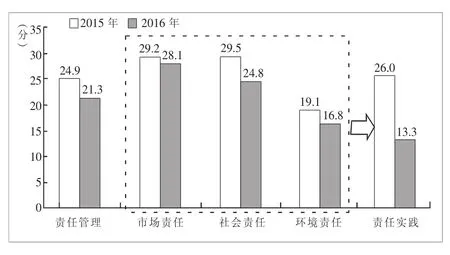

然而不能不看到事实的另一面,我国企业社会责任的总体水准并不乐观。据中国社科院依据其责任管理、市场责任、社会责任和环境责任“四位一体”模型,对2016年中国民企100强社会责任议题发展指数的测量(见图1),平均得分仅为23.3分,处于起步者阶段,而环境责任指数在其中又位居最末,仅为16.8分(见图2)。这里测量的还是我国民企中的佼佼者,设若纳入全部民企,势必更加惨淡。若比照2000年联合国“全球契约”(Globe Compact)规定的包括人权、劳工和环境等九项基本原则的标准,差距显然会更大。

图1 2016中国民营企业100强社会责任议题指数表现㉔

图2 2015-2016民营企业100强社会责任发展指数结构比较㉕

显见,环境政策供给与企业责任履行之间尚存 “巨大张力和深刻裂痕”。㉖以新制度主义的视角,企业社会责任的履行状况与社会环境紧密关联。在我国市场体系尚不完善前提下,凸显的更是企业与政府间的“合法性”调和,即社会责任履行的内涵向度、呈现维度与效果强度,很大程度上是特定合法性机制作用下的一个显著“因变量”。惟有全面探察内在机理,才可能为切实践行环境本位性的3.0版提供有针对性的行动依凭。

(二)促成我国民营企业社会责任履行的现实逻辑:规制性与规范性要素

本节要旨,以前述规制性和规范性要素为逻辑线索,探究是怎样的合法性机制建构着一段时期来我国民营企业社会责任履行的真实底层逻辑。

1.规制性要素:“制度性”的局部扭曲化

规制性要素的主要价值特质是其强制的权威性与执行的确定性,呈现为非人格化的正式制度刚性。对于现代市场经济制度正式确立还不足30年的我国来说,要确保企业履行社会责任,政府首先必须承担好规则制定者、推动者和监督者的角色,以解决“市场失灵”与企业发展外部性问题。然而相当一段时期以来,环境政策供给本身尚显不力,执行中又出现较普遍的扭曲化现象。至少有以下两方面基本特点呈现:

(1)环境政策供给的质量欠佳,传导至企业社会责任的正反规制功能双向不彰

近年来我国环境政策法规出台的时间频度与重视力度均呈空前加速度,但正如学者指出,它们通常“外生于中国环境保护的实践”,㉗政策供给的实际质量普遍不高。“危机—应对”是我国环境政策生成的基本特点。作为后发追赶型现代化国家,“长期以来,我国的环境问题成为被政策话语、市场话语和社会话语‘遗忘的角落’”,㉘环境治理政策总体上处于与赶超式经济发展的利弊权衡中补台式被动跟进的状态。通常是严重的负面后果或某个重大突发事件将长期积累的环境污染问题拉到“前台”,于是国家的政策与法规及相应治理行动才仓促出台。这样的政策供给路径,不仅因其应急性而难免设计粗糙进而一刀切,还往往体现为政策冲突性与模糊性相结合下的某种“象征性”宣示,㉙即以谋求短期内迅速化解棘手问题为主要目标,政策的持续性不强,其实施也主要依赖自上而下的行政动员体系,真正的制度创新相对有限。“两型社会”、“美丽中国”等战略构想多为抽象的环境理念或方向性指导,制度文本与实际运行之间有待进一步磨合。㉚2017年以来的中央环保督察行动,尽管有其阶段性的积极推进甚至震慑作用,但根本上说,却仍是既往制度逻辑的某种强化,很难说不会陷入某种 “制度锁定”。这从生态环境部机关报 《中国环境报》对2018年5月以降在全国10省份开展环保督察“回头看”的总结性述评中,不难发现这种固有制度逻辑的坚韧。㉛

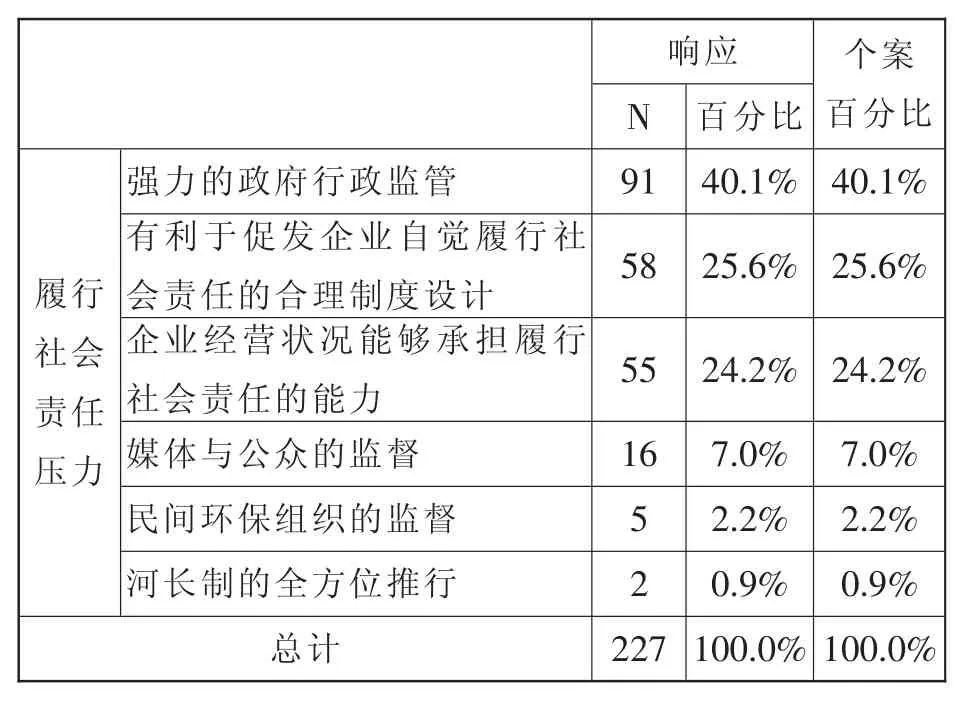

如此政策供给状况下,对企业社会责任的压力显然有限,难以真正内化为自觉的意识与有效行动。我们在浙江省的问卷调查结果对此有一定检验。在问及“对企业社会责任的了解程度如何”的多项选择中,高达73%的受访者仅选择“一般了解”;在回答“目前我国具有社会责任感的企业数量有多少”时,47%的受访者给出“一般”的选择;在问及“哪些因素制约了企业履行社会责任”时,64.1%的受访者认为履行的成本太高,缺乏相应的制度激励,又有47.5%的受访者认为企业违法成本较低,故选择不履行社会责任(见表1)。该组数据说明,许多企业不履行社会责任的原因在于企业既缺乏一定的制度激励,又因违法成本低而少了必要压力。在问及“当前推动您的企业履行环境治理中企业社会责任的主要压力来自哪方面”时,有40.1%的受访者选择的是 “强力的政府行政监管”(见表2)。这表明目前企业经营者在选择是否履行社会责任时,最关注的仍是来自政府的外在监管力度。

表1 哪些因素制约了企业履行社会责任?

表2 环境治理中履行企业社会责任的主要压力来自哪个方面?

既然政策对社会责任履行的 “正向激励”和“反向规制”均不显著,那么,企业社会责任的不彰也就成为客观事实的另一面相。

(2)“压力型体制”下地方政府对环境治理的“相机”行政,进一步强化了规制的不同程度扭曲

“一切政治都是地方政治!”奥尼尔(Thomas P.O’Neill)的名言既道出了美国政治的重要原则,其实也是改革以来中国政府实践的事实逻辑。为什么在中央政府已极其重视环保并颁布了系列法规,对各级干部的考核权重也不断加大背景下,一段时期来生态环境却并未实现整体有效扭转?本文认为,这不仅关乎政策质量本身,同时也因为存在着地方政府实际执行中既有可能且有动力产生实践偏差的制度运作空间,这正体现在改革开放以来已被学者一再揭示的地方政府行政逻辑的经典概括:基于“国家治理中一统体制与有效治理之间矛盾”的逻辑性结果,㉜诱致了压力型体制下的变通实践,㉝由此造成的政策执行偏差构成地方环境治理的主要体制性障碍。

评价与奖惩主要来自上级考核的 “一统体制”,“拼政绩”便成为主导地方行政的强大内驱力,但地方政府却也并未完全成为中央政府的“提线木偶”。因为1994年分税制改革后发生的财政体制革命性变化所形成的“财政联邦主义”㉞重塑了地方政府的动力机制和行为逻辑,其实际行为选择主要取决于自身偏好及制度环境所赋予的激励结构和约束机制复合驱动的“变通”结果,乃至共演出一种被海外学者冠之为 “有指挥的即兴发挥”(directed improvisation)的模式。㉟作为中央政策在地方的具体执行者,地方政府置身一个多任务多目标且通常还是高强度的委托—代理系统之中,而其被给定的资源与注意力却相对有限,从而在客观上:执行中不得不对委托方授予的目标根据考核激励的指挥棒进行相应排序并选择性执行;主观上,由于地方主政官员实际上并非五年一届的固定任期,而处于弹性的“试用期”状态,㊱省级主政官员任期一般4年左右,市县级主政官员任期仅3年左右,且任职时间越久、晋升概率反而越低,在这种事实上“政绩跑步机”㉝的选拔体制下,逼使地方官员莫不希望通过“小步快跑”全力拼政绩的方式以谋求在短期内成功实现晋升。

正是以上主客观因素的结合,使地方的政策执行伴随着各种灵活“变通”,导致实际效果发生偏差乃至南辕北辙。尤其对属于明显 “软指标”、“慢指标”的环境保护、医疗、教育、社会保障等公共职能产生较严重“挤出效应”,通常仅为底线控制。㊳新环保法的实施亦未使环境治理真正摆脱“只张嘴却咬不住”的囧境。㊴就在这种“制度化”的不确定性下,企业社会责任履行的外在管制压力不仅松弛,更因企业对地方GDP增长日益显著的正相关性,形成了其与政府的博弈空间,由此投射在一段时期以来环境治理中民营企业社会责任履行的规制性“他律环境”及相应后果,至少呈现以下基本特征:

第一,难以抵挡的合谋之魅下“理性胡闹”的诱惑。政企博弈空间的存在,不同程度开启了“资本挟持环境治理”的潘多拉之门,甚至形成不同程度的“政府俘获”,㊵后果便是生态环境的恶化。有关定量研究已表明,几乎每一件污染事故背后,都有明显的官商勾结或政企合谋因素。㊶即便十八大以来生态文明制度“四梁八柱”基本形成以及中央环保督察的高压态势下,仍被披露“高达95%的比例是不作为、慢作为、乱作为、失职失责问题”,环境保护仍是“五位一体”总体布局中的“短板”。㊷政府与企业以牺牲环境的方式合谋获利,企业社会责任就在双方“理性胡闹”㊸的诱惑下被不同程度消解了。

第二,疏松的压迫感引致逆向淘汰。2018年基于浙江省域调研的咨政材料显示,“各级领导干部绿色政绩观还没有牢固树立,存在形式上重视、行动上不重视,上级要求的重视、没有要求的就不重视,时而重视时而忽视、时紧时松等现象”,“共抓环境保护还没有像抓平安维稳、抓安全生产那样的重视程度”。㊹如此情状显然难以构成对企业社会责任“可置信的威胁”与现实压迫感。我们还常能看到诸如“APEC蓝”之类短期内迅速改观的现象,这反映的是关键绩效考核下政府治理的显著有效,而折射的恰恰是常态化政府治理的困局乃至扭曲,㊺显示了政府对企业环境违法行为日常监督机制的部分失灵,并由此在深层次上构成对真正愿意履行社会责任的企业的一种“市场性”逼退,客观上造成劣币驱逐良币的逆向淘汰。

第三,运动式整肃下小微企业的“有心无力”。近年来持续强化的治理力度,已使环境保护与经济发展成为地方政府必须权衡对待的“孪生兄弟”而不敢公开违忤。在有着各种确切总目标及时间表倒逼的环保风暴下,置身压力下的各级政府,不得不通常用“战斗”的姿态、以“战役”的思维运动式地完成任务,由此却不可避免地伴生对大量小微企业非区别对待的“一刀切”整治。㊻环评、安评等各个门类检查接踵而至,一些企业被迫沦为一架苦不堪言的“开关机”,处于朝不保夕的担忧乃至惊恐状态。

本课题组在温州某县的实地调研中,作为以印刷、包装、电镀等传统产业为主的中小企业集聚地,企业家们坦承:环保是对企业的莫大考验,但也明确表示他们都有基本的环保善意,只是还需政府正确引导,不能指望几次环保风暴就能解决,切忌政策一刀切,要给企业时间与空间逐渐整改。调研中,一家从事纸制品的公司董事长甚至悲叹:“政府要求整改,我们会配合,但一定要有一个可行的方案且有相应指导。政府到底是爱我们企业还是恨我们企业?现实给我们带来的是害怕、紧张,但又得罪不起,我们到底该怎么办?”㊼

倘若环境治理依然劲刮各式“风暴”,已占我国九成数量以上的众多中小企业就仍然身处缺乏有效政策激励与稳定制度预期的环境,导致不少企业既“无力”也“无心”为“好的”生产方式进行长远投资,从而“制度性”地局部扭曲着企业社会责任成长所赖的良好生态。

2.规范性要素:非均衡的投机性弱激励

新制度主义肯定正式制度的刚性规制之功,也强调制度背后更深层次“文化之力”即非正式规范性要素的引导与激励之重要性,视其为支配人们各种行为不可或缺的更底层要件。这也呼应了亨廷顿等学者的睿见:从根本上说,“经济发展是一个文化过程”。㊽“要理解经济行为,就不可能将其与习俗、道德观和社会习惯分割开来。”㊾作为市场化经济组织的企业,始终在“经济责任”与“社会责任”之间寻求动态平衡,是对正式制度及非正式制度压力的响应。㊿埃莉诺·奥斯特罗姆就特别重视“情境”的重要性,“只要任何要素发生了变化,就会产生不同的行动情境,并可能导致截然不同的结果。”51基于相关文献及我们的实地调研,迄今我国环境治理中来自社会文化层面对企业社会责任履行的规范性作用也不乐观。

(1)非均衡环境意识下非协同规范而致的弱监督

环境意识其实是现代性产物,是人类基于理性自觉的与自然包容相处的高阶文明表征。我国传统文化中有丰富的诸如“天人合一”等关于人与环境和谐共生的思想,但这更多源于蒙昧社会客观上受制于自然环境而产生的敬畏、顺从与无奈,环境因而并未成为“问题”。只是在中国卷入现代化浪潮尤其改革开放以来,追赶式发展理念驱使下工业化、城市化迅猛推进,脱嵌的市场视自然环境为予取予用、单向度索取的“公共牧场”,才导致人与环境的关系急速逆转。既迫于环境问题的严峻态势,亦由于治理的路径依赖,“政府主导的管制型环境治理”模式成为我国首选的现实策略。相应地,地方政府应对式的工具理性占绝对主导,公众和社会组织的真实参与权被长期弱化,进而诱致出其相当程度的“政府依赖”。

尽管2015年新《环保法》设立了“信息公开和公众参与”专章,同年9月《环境保护公众参与办法》,对公众作为环境治理重要组成部分给予了最高位阶的特别法设计,而2019年开始实施的《环境影响评价公众参与办法》,更强化了公众参与的制度设计,但就实际状况来看,公民参与从制度性描述走向真正的实操仍待时日。缺乏组织引导的结构性力量,公众之间也就难以形成参与环境治理的观念认同,无法发挥资源与行动的整合之力,环境治理中的“吉登斯悖论”和“公地悲剧”便难以避免。52即便有政府的强力动员,往往能迅速调动起公众的 “身”却未必能真正拨动其内生认同的“心”。“表面的组织参与率提升了,但却并不能实质性地改变人们的公共关切程度”,呈现“弱组织、低参与”等“知行皆不易”的特征。53从全国范围包括大学生、城乡居民等公众环境意识的调查结果看,环境意识及真实参与整体水平都不高。为配合生态环境部、中央文明办等五部门联合发布《公民生态环境行为规范(试行)》,2018年6月4日,中国环境文化促进会组织开展的 《公民环保行为调查报告》正式公布,报告显示:全社会高度认同“两山理论”等生态理念,但公民环保行为却仍以律己为主,缺乏影响监督他人的主动意识。54公众环境意识主要属于直接后果倒逼下的被动感知模式,即作为客体的受害者心态更为凸显,理性认知模式下主动建构者的心态仍然欠缺。

浙江的调研也发现,的确存在一个较坚硬的“现象级”问题:干部在做,民众在看。近五年来浙江环境治理走在全国前列,包括五级河长制等相关制度配套不断健全,并已产生显著成效,但是否已发挥出了充分作用?在广大农村地区,充当着环境毛细血管的农村环境监督员作用发挥的程度如何?据浙江省第三方权威评估结果显示,在对浙江领导干部的问卷调查中,被问及“农村环境监督员的环境监督作用”时,来自乡镇的干部认为“发挥得不够好”的比例高达75.9%。55而广大村民成为乡村环保“旁观者”的现象更不鲜见。56与此社会氛围互为因果的是,尽管我国环保非政府组织的发展已趋活跃,但其作用主要体现在促进公众环保教育与推动环保政策等方面,在协助公众环境维权、监督环境政策实施、推动企业环保责任方面相对较弱。57

政府、公众、社会组织等主体在环境治理的认知及功能表达上既未达成必要协同,乃至仍有内在张力,呈现为某种非均衡的弱规约性,那么,就其传导至企业社会责任的规范性监督压力来说,既然弱规约从而无远虑,缺失协同性因而存侥幸。

(2)弱激励下企业社会责任的投机性策略应对

社会诸要素间协同与否,对现代社会复杂治理的有效性至关紧要。一旦出现非协同治理,策略性应对的投机行为难免风行。58雷丁分析华人资本主义精神时就认为,“投机主义要素部分归于大量机会的存在,它在机会遍地的富饶土壤中迅速成长。”59当下,环保已成为政府、企业包括公众都不敢公开挑战的“政治正确”,激励固然有待强化,方向毕竟已不可逆。在此“新文化”背景下,现今许多企业已开始乐于展现其社会责任,但主要途径却并非首先对企业自身进行系统性的“环境友好型”改良,而更热衷于采用慈善捐赠方式。不能否认慈善捐赠也属于社会责任担当的一种体现,但目前其慈善活动中至少有以下“一般特点”而难掩其投机性应对的底色:

一是,“高调”捐赠中的“扮靓”。善欲人见,不是真善。但一段时期来,一些民企的高调慈善捐赠却比较普遍。通过将捐赠现场仪式化甚至造势为不同规模的“嘉年华”,更极端地沦为陈光标式“创造性”慈善的行为艺术;60而高调的另一面,却是不时被曝的承诺善款不尽到位的事实。学者的定量研究已发现以下事实:具有政治关联的亏损企业参与慈善捐赠的积极性和捐赠数额更高,企业捐赠行为主要不是自觉承担社会责任,高调参与慈善捐赠更是企业重要的政治策略。61此间基本逻辑:民企较长时间来并未真正摆脱某种合法性困境的焦虑,而环境治理规范“有却不多”的弱激励,使企业更愿意以主动慈善捐赠这类相对便捷低廉却更显性的社会责任履行方式来快速提升其社会声誉,从而不仅能以此规避或转移环境治理中企业更大责任的承担,还有望成为赢得合法性进而“政治俘获”的一种重要战略手段。

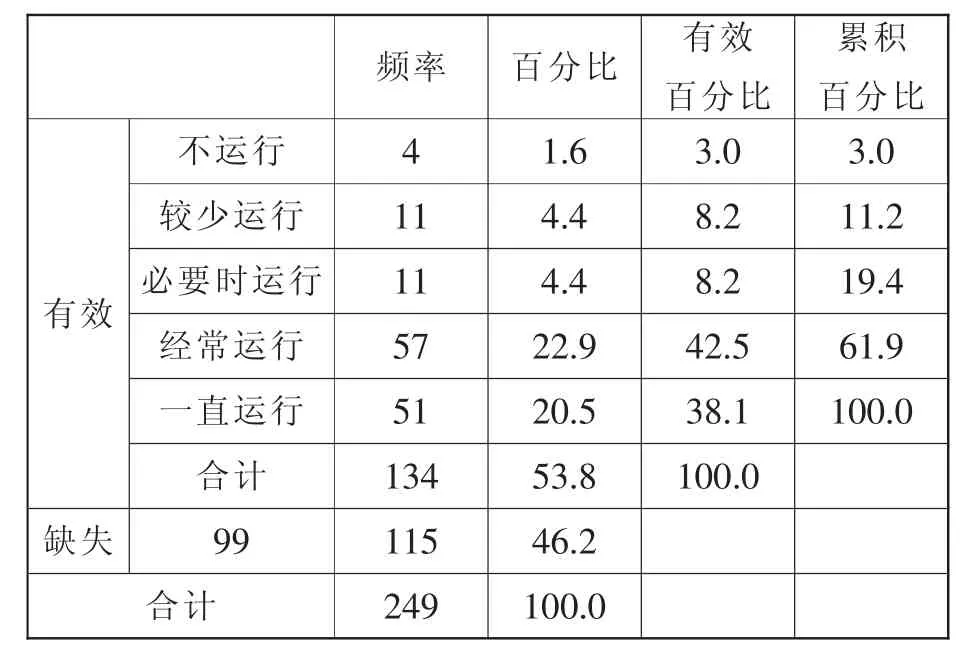

二是,“地方化”慈善里的“交换”。正因上述较明确的功利指向性,企业捐赠地方化便是 “合逻辑”选择,即企业更乐于捐赠给企业属地内的对象,尤其是地方政府,慈善成为一种对“合法性”的互惠交换投资。一项跟踪企业特别是富豪捐款行为的 “中国慈善项目”(The China Philanthropy Project)发现,中国慈善家偏爱本地公益事业和教育机构,很多时候受益方都是政府机构。“捐赠越是地方化,对捐赠者直接人际关系及其政治和社会资本的影响就越直接”,工具性慈善的特征也就愈益显著。62而由此,环境治理质量也就被不同程度置换甚或消解。在浙江,民营企业已经承担了80%的慈善公益捐款,63但反映在我们的问卷结果中,一个事实细节却反映出环境治理实际质量的“成色”不足:已购买了环保设备且经常运行的比例仅为42.5%,较少和不运行的仍占到11.2%。(见表3)

表3 环保设备运行状况

本节小结。以新制度主义的视角,制度之所以在人类发展进程中不可或缺,就在于它提供了一种相对稳定的激励结构,能在极其芜杂的社会环境里简约地做出确定的行为安排,节约交易费用,降低社会运行成本。鉴于我国环境治理中尚显不同程度扭曲的合法性规制及弱激励规范的现况,我们显然还无权傲慢地一味苛责企业社会责任履行的不到位或投机性处置。在生态文明建设已是“中华民族永续发展的千年大计”战略背景下,要弥合现实与目标间的落差,当务之急在于真正系统有效的制度设计。

四、规制与规范的协同:环境治理体系构建中的民营企业社会责任形塑

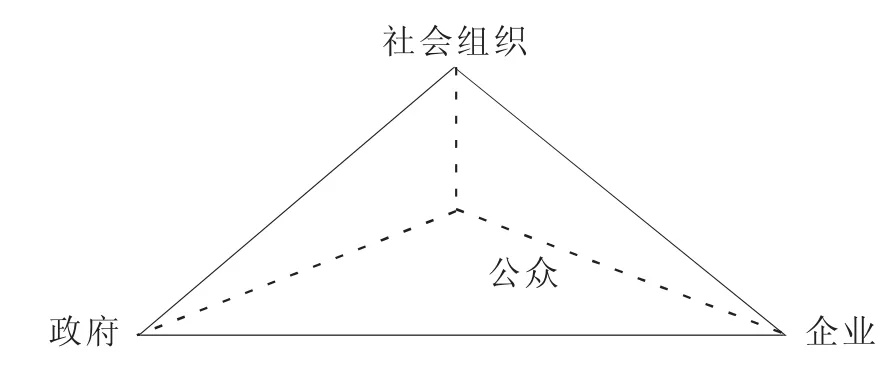

党的十九大科学谋定的“政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系,是一项离开了各方协同便无以完成的现代性治理。企业在其中兼具治理主客体的双重身份,要消弭这两种角色的紧张,惟有切实履行社会责任,而责任的有效形塑离不开正式制度规制与社会规范间的有机协同,以完整的合作闭环再造现代“生态文明体系”。64

(一)规制性要素的主导形塑:正式制度供给稳健长效

有效的环境治理首先有赖于外在制度的规制而非企业内生的道德自觉,在我国,这一强制力的影响尤其显著。需以“稳”“准”“狠”的刚性约束杜绝劣币驱逐良币,实现基于人性的 “好人终有好报”的正向制度化稳健激励。

1.正式制度供给需处理好的若干关系原则

生态文明入列国家意志,制度建设正当其时。基于前述环境政策供给质量欠佳的现实,当前有效的制度供给亟需处理好以下几对不无张力却又互为关联的关系,以确保正式规制的稳健长效。

一是,权威性与审慎性。环境治理有着显著外部性,确立公共权力规制的权威性无疑是首要前提,一如环境保护协会(EPA)是美国最大的干预机构,也是唯一有权向总统直接递交报告的执行机构。65但同时我国的环境治理启动于叠加压力下的倒逼,仍处于经济发展尚属要务的转型期,其间利益关系错综复杂,权衡殊为不易,因此具体制度与政策制定的审慎性同样不可或缺。舆论宣传或可强力,具体制度文本的出台却务需谨慎,上下左右间必须有内在的系统协调性,避免“宣示性”的仓促出台或文本粗糙不自洽而诱致可能的普遍违法,消解公共机构应有权威性。简言之,缺失审慎性则难葆权威性。

二是,运动性与长效性。如果说过去一段时间在严峻压力下依靠运动式治理以求快速显著的短期绩效或有方向指引的一定合理性,但在依法治国理念已经确立的当下,运动式治理的震慑性政治效力事实已经下降,更无助于形成必要的稳定预期,惟有注重渐进长效的制度构建方显根本,才能持续。是故,政策理念亟需从“事件—应急”型的后置管理模式转变为“预防—控制”型的前置治理模式,从追求短期政绩转向常态化的稳定长效。

三是,全局性与地方性。环境治理的自然属性及公共物品特性,决定了需要全局性的统筹,一如新的生态环境部组建的重要性,又如河长制实施对破除行政部门间责任壁垒的必要性。但各地的区域差异尤其产业结构、发展阶段等因素的千差万别却又是具象的,从而也不能不被现实关照,需要给“地方性知识”的生长留出必要的时空回旋余地。66前述环保风暴下已经出现的地方环保整治“一刀切”现象,固然有地方政府平时不作为、临时抱佛脚的原因,但与中央政策不科学、标准不具体、分类不指导等也不无关联。67制度(政策)方向全局性与操作地方性之间的必要张力必须被理性正视并妥善处置。

2.地方政府政策执行不失真的路径依托:建立激励相容的机制设计

地方政府是决定治理成效的关键枢纽与 “临门一脚”。事实表明,仅着眼对企业的监管与重罚并不足以真正解决其社会责任问题。更“管用的方法”是首先加强对地方政府的监管。从2015年7月推行环保督查制度以来不断压实各级党委政府责任,已经是我国环保工作重心由“督企”向“督政”转变的一个体现。但有效的环境规制离不开各主体在治理过程中“政治人”和“经济人”的融合统一,通过合理的制度设计激发地方政府的主观能动性,才是保证政策执行不失真、事半功倍地提升企业社会责任履行的有效路径。

这既需要能体现必要“差异化”即灵活性与针对性的地方环境政策,更需同时构建与地方官员利益相容的考核体系,若仅依托垂直管理与高压行政督察的模式,地方仍难免缺乏内生积极性和足够动力。2007年获颁诺贝尔经济学奖的“机制设计理论”已回答了实现这一激励的政策可能性。它探讨了知识分散、选择权利和激励相容约束条件下有助于促进个人、集体和社会利益和谐共振的最优机制,并已证明在不干扰参与者进行自利选择前提下发挥特定机制作用,达到让机制配置结果与预期社会目标相一致的现实可能性。68鉴此,切实创新相关激励机制,从政治晋升、经济授权和道德鼓励等多要素合理配置,使环境治理目标与地方官员的自利动机相兼容,物质主义与道德主义平衡,从而确保地方官员执行环保政策的真实性,才是推进有效地方环境治理的必要路径。在此前提下,对于仍敢僭越相关法规与政策者,则绝不姑息。诚如波普诺认为,控制行为的机制很多,“首先,某种有价值的东西作为一种奖赏提供给服从者……第二种机制是威胁不遵从者,给他以惩罚”。69惟其如此,才可能使地方政府不能、不敢也不愿放任环保监管责任,也才能从根本上提供有效促成企业社会责任履行必需的稳定制度化预期。

(二)规范性要素的协同形塑:实现商业向善的“文化治理”

无论人类发展规律还是国家意志彰显,“生态利益自觉正在成为一种普遍性的社会行为”。70但丰满的理想毕竟离不开具体场域下各种利益博弈的底层逻辑支撑。我国的环境治理不仅是一个非常复杂的社会技术过程,更是社会和人自身的一场革命,映射的是包括社会关系、社会结构进而人自身的价值观念与行为方式的社会图景。71环境治理不单是政府和企业的职责,也是社会的责任,并且惟有后者才是更为真实且恒久的保障之源,是解决行政机构内部信息不对称从而监督不到位缺陷、彻底阻扼政企间可能孽生封闭联盟的最可靠力量。我国过往40年的环境治理经验已表明,自上而下的政府力量纵然再强大,却仍不足以 “独力”撑起一片蓝天;对企业行为的规制固然重要,但倘若仅把政策重心置于“可视”的惩罚或奖励,则又多少显出制度设计者缺乏了对人性的应有想象力。新制度主义理论已经昭示,让人类自身发展实现峰回路转,往往离不开某种非正式的看似“莫名”的共同体规训,即社会规范的协同之力。就此而言,实现从“机械的”环境治理转为更富张力的“文化治理”诚为必须。正如知名环保人士廖晓义的感言:“没有文化的环保是无生命的环保”,特殊的文化样貌会产生不同的环保效果。72而“文化治理”下企业的社会责任离不开两个维度的互相建构:企业自身的道德内契性认知以及整合的社会推力之间的交互作用。

1.商业与道德的均衡:企业逻辑的文化内契

讨论企业社会责任能否真正成为企业内在所需的一个前置问题是:以逐利为基本面相的企业与道德准则间有否客观的内契性?既有经典观点已经显示两者并不矛盾。休谟曾说:“在所有涉及行为优缺点的道德裁定中,人们总是诉诸效用,……效用是与我们人类有关的道德的主要部分的一个基础”。73马克思更直接:“感性的印象和自私的欲望、享乐和正确理解的个人利益,是整个道德的基础”。74马克斯·韦伯则用双利益驱动和“扳道夫”假设以“选择性亲和”(elective affinity)来统辖理念与利益的关联。75当今两位美国学者基于对企业-政府-社会关系的长时段历史考察而明确断言:企业本质上是一种社会关系,“追求利润和承担社会责任是不矛盾的”,“企业的经营行为必须具有社会意义,就像企业的社会行为必须具有经济意义一样。”76所以管理学家古德帕斯特说,“既不能造成没有伦理学的企业,也不能造成没有企业的伦理学”。77

较西方国家,中国现代市场经济体系的确立固然晚近得多,但这却并不妨碍中国在漫长传统社会里,仍然有相当早慧甚至较发达的商业文明。从历史上“十大商帮”的声名显赫,到南宋陈亮、叶适的浙东学派强调义理兼顾,再到明代中后期伴随商业兴盛而流行的以“诚信”、“不欺”为标识的“贾道”新风尚,均显示传统中国社会同样具有商业与道德“亲和性”的内契文化。反映传统中国商人精神的“中庸”理性,使其高度关注保持与周围环境的和谐与融入,在时刻变化的商业生态系统中寻求最恰当的平衡点。正如钱穆所指,应该防止“超出必须之经济”,坚守自古有之的“人文本位”经济思想,保持社会的均衡与良性。78这样的传统文化显然具备了现代性转化的客观便利。

的确,随着我国市场经济体制的不断发展,越来越多的企业已开始考虑在商业和公益之间寻求最大公约数,他们秉持“在社会问题中产生商业机遇,在商业逻辑中产生社会影响力”,79站在与社会共舞且共赢的战略高度而正成为时代的新弄潮儿。“有信仰”的资本并非虚妄。80这从国内首份关注企业义利并举的 “义利99”排行榜可见一斑。“榜单最终说明‘一个关注社会议题的企业,一个以社会利益为使命的企业,常常也是更有盈利能力、更有可持续能力的企业’,义利关系是真实的而不是臆想的。”81以“内生于商业模式的可持续发展”为路径,以实现包括市场、社会、政府和环境共融共享的 “阿里罗盘”为社会责任模型的阿里巴巴,已是此间的方向性企业。82商业向善、义利并举,正成为一股即将澎湃的浪潮。

当然,其普遍且持续地被“激活”仍有赖条件支撑。这既需要前述的正式制度创新,使企业向政府“寻租”不再有利可图而无必要;同时,稳定在场的社会第三方推动力量更不可缺,才能将企业真正导引至向利益相关者“寻利”,使“寻利”而非“寻租”成为企业利润最大化实现的方式,以市场逻辑促成企业社会责任的有效内化,形成一种寓公益于商机、提升社会整体福利的“新公益模式”。83

2.社会力量:从参与治理到合作治理

相较于政府和企业,社会力量尤其民众是距离“环境”最近、对环境的了解与需求最直接的不间断“在场者”,是最客观的环境评价与监督主体。然而,本质上作为各种复杂利益关系反映的环境问题,其实际呈现却有三个不同层面:物质世界的真实状态、技术测量所呈现的状态以及社会感知的状态,84且三者的呈现存在程度不一的差异乃至明显分离。作为环境最终的承担者,社会力量通常处于权力博弈不对等和信息获取相对被动的地位,如果环境的实际参与不足进而诱发不同程度政府信任的流失,它对“问题”的感知程度会明显强过“客观”事实,极易进入一种非包容不合作的“情绪对峙”状态,表现在民众和媒体会有意无意“误读”或者更倾向于传播环境污染、群体性事件等负面信息。“当信任网络的成员对公共政治参与日益减少、不再通过公共政治获取利益而是转而寻求利益机制的私人供给时,信任网络便开始脱离公共政治”,85致使政府面临更大的政治和经济压力。

同时,对环境的认知会随着人类生活质量的提升而持续迭代,环境治理是一项未有穷期的复杂“社会工程”,由此,现实解决之道只能是:既然不可能一劳永逸地解决,那么,采取以某种“程序正义”来弥补“实质正义”,以民众环境权利的实现,使之成为理性的环境治理合作主体,改善民众与地方政府和企业之间的互信关系,切实完善环境治理的现代性体系建设,就是尽管次优却更可行的路径。

(1)赋权打造认同:让社会成为广泛且恒在的参与力量

“唯政治”的秩序图景在现代复杂社会的边际收益正在不断降低。86行政性的运动式组织与人力资源配置可以解决资源的传递,却无法确保其使用效率,更遑论解决深层体制性问题。惟有真正赋权于社会,依托持续的互动,既能强化基层政府的治理责任,同时让社会力量也在参与的历练中逐渐知情、理解以至认同,进而学会如何规约自身的集体行为,87治理困局才有望破解。党的十八届三中全会正式提出推进治理体系与治理能力现代化,其深刻的实践价值也正在于此。

现实中已不乏积极的破局案例。2006年江苏常州“民标”概念(即人民群众把握的标准)的提出与实践,较好体现了解决环境问题从民众出发、以社会为本的环境民主理念的践行。浙江省较早着力于推进第三方环境监测工作。例如,2011年以来嘉兴持续打造了“授权合作”的“嘉兴模式”,882013年以来全省“五水共治”中宁波购买水质养护服务模式、诸暨采用PPP模式创新投融资机制、各地开通污水治理APP疏通公众监督通道、杭州天子岭垃圾填埋场推出“跟着垃圾去旅游”公众环境教育旅游线,均是以赋权打造认同已获成效的积极举措。89

托克维尔的一个深刻洞见:让人们关心国家命运的最有力、可能也是唯一的办法,就是让他们参与到国家治理中去。90更多的理论与经验研究的共识是:解决具有公共性和复杂性的环境问题,强调参与性、公开性和审慎性的环境民主较权威主义有着更好的绩效表现。“能否从传统威权国家的‘压力型体制走向民主合作制’,是决定地方环境治理成败的重要制度性基础”。91广泛且持久的环境社会运动之可欲,根本上说不仅是道德建设,更是一场权利建设。建基于环境权利之上的社会共同利益及相应主体意识和参与自信的确立,才能聚力而成为促使企业持续履行社会责任的强大推力。

(2)合作提升效能:以治理的伙伴关系共同推进环境治理责任体系的健全

所有人类体系都是通过权力、交换和社区这三种关系得以建立不同秩序,92而基本发展走向正是权力不断向更多人开放,以合作提升效能。诺斯晚年高度凝炼地将人类社会分为原始社会秩序、限制进入社会秩序和开放进入社会秩序三种依次递进的形态。93十九大的环境治理体系架构也科学呼应了这一规律性要求,这不仅是政治姿态,更是发展的内在需要。使治理活动实现有效分工,公众不再只是政府任务的被动执行者,而是优势互补、互为制约的合作伙伴。(见图3)

图3 环境治理体系各主体的空间结构关系图94

对政府而言,主抓立法、制定政策、发布信息与指导、协调和服务,侧重宏观管理;微观领域的参与则是社会力量的先在优势,但政府需首先向社会“让渡”相应的作用空间。通过不断完善公众应有的环境知情权、有效疏通与其利益紧密关联的环境参与渠道、构建维护其环境权益的诉讼救济等赋权机制,切实保障公众及社会组织成为能与权力和资本相互制衡的结构性力量,才能使其从“环境关心”转变到切实的“环境行动”,形成环境治理中“去内部人交易”的倒逼机制,使参与各方在既承担责任又理性平和的互信共意中实现良性合作。这才是决定我国最终实现美丽中国的根本性制度依托。

五、结语和讨论:从“功利”到“公利”

生态文明作为人类共同体的一种理想形态,它的旗帜下人类没有旁观者。环境问题的真正解决,不可能靠任何一种力量(包括国家)单向的权力过程来实现,需要在治理全过程调动起多元力量的共同有效参与,而“有效”的关键联结就是责任。责任不仅是单纯的伦理问题,更是建构公共生活的价值准则与基本制度。在西塞罗眼中,责任源起于人类社会生活中的本性,落实于德性,从“功利”到“公利”,是过好公共生活的原则。倘若人与自然、国家与社会、公民个体之间没有责任作为联系纽带,后果将是文明社会的毁灭。95

企业履行社会责任当然是环境治理的题中之义,但欲使该责任内化为企业行为的有机部分,不仅需要外部制度的有效约束,也不仅需要企业道德水准的提升,更离不开所有利益主体之间彼此制衡又共生共荣的协作治理网络。一如滔滔江河,流动的是水,博弈的是利益,依托的是互信,而升华的则是人性。这里,埃莉诺·奥斯特罗姆的经典观点堪为本文点睛:制度激励、基本信任规范以及互惠实践,共同构成现代社会有效合作的重要基础。96环境治理作为一场“关乎日常生活实践的系统性重构与再造的艰难实践”,97从来没有一劳永逸的解决方案,甚至还伴有过程性的扭曲、冲突与反复,惟赖开放性地不断试验、试错与调适,而这过程本身所展示的,也正是人类实现可能的一切美好的基本路径与独特魅力。

(致谢:感谢浙江省委党校政治学理论专业硕士生王顺、王方圆、陶正玄在问卷统计中的贡献。)

注释:

①Oliver Shelton.The Philosophy of Management[M].London:Sir Isaac Pitman and Sons Ltd.,first published 1924,reprinted 1965:70~99.

②Friedman M.The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits[N].New York Times,1970-09-13.

③Bowen,H.R.Social Responsibilities of the Business Man[J].Harper Brothers,1953(6).

④Carroll A.B.,Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance [J].Academy of Management Review,1979,4(4).

⑤DUBBINK W.The Fragile Structure of Free-Market Society:The Radical Implications of Corporate Social Responsibility[J].Business Ethics Quarterly,2004,14(1):23~46.

⑥李双龙:《企业社会责任的新制度经济学思考》,《生产力研究》2009年第23期;郁建兴等:《企业社会责任中的经济因素与非经济因素》,《经济社会体制比较》2008年第2期。

⑦这方面启发性研究成果有:刘祖云《政府与企业:利益博弈与道德博弈》,《江苏社会科学》2006年第5期;荀丽丽、包智明《政府动员型环境政策及其地方实践》,《中国社会科学》2007年第5期;叶陈刚等《公司治理、政治关联与环境绩效》,《当代经济管理》2016年第2期。

⑧任丙强:《地方政府环境政策执行的激励机制研究:基于中央与地方关系的视角》,《中国行政管理》2018年第6期。

⑨“环境库兹涅茨曲线”(EKC)是指:当一个国家经济发展水平较低时环境污染程度较轻,但随着人均收入增加,环境恶化程度随之加剧;又当经济发展达到某个拐点,随着人均收入进一步增加,环境污染程度会逐渐减缓,即呈现为环境质量与经济增长的“倒U”形曲线关系。而“波特假说”则肯定了政府在协调环境和经济关系中的作用:如果政府实行合理而严格的环境规制,可以降低信息不对称的成本,释放环境红利和经济红利,创造节能减排和经济增长的双赢机会。参见李志青:《环保公共开支、资本化程度与经济增长》,《复旦学报》(社科版)2014年第2期;涂正革、谌仁俊:《排污权交易制度在中国能否实现波特效应?》,《经济研究》2015年第7期。

⑩本课题组的实证调研地包括浙江温州、绍兴、金华等地市的若干县市区,时间始自2016年8月。具体方式主要包括两部分:一是实地访谈,主要采用半结构式访谈与座谈会形式;二是问卷调查,共向企业单位发放305份,回收有效问卷249份,回收率81.6%,其中民企占比83.5%。使用Stata统计软件进行分析。

⑪⑭周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版,第106、265页。

⑫周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版,第331、332页。

⑬[美]道格拉斯·诺斯:《经济史中的结构与变迁》,陈郁等译,上海人民出版社1994年版。

⑮[美]斯科特:《制度与组织——思想观念与物质利益》,中国人民大学出版社2010年版,第59页。

⑯杨典:《国家、资本市场与多元化战略在中国的兴衰——一个新制度主义的公司战略解释框架》,《社会学研究》2011年第6期。

⑰李路路、朱斌:《效率逻辑还是合法性逻辑?——现代企业制度在中国私营企业中扩散的社会学解释》,《社会学评论》2014年第2期。

⑱[美]彼得·索尔谢姆:《发明污染:工业革命以来的煤、烟与文化》,上海社会科学院出版社2016年版,第213页。

⑲洪大用:《环境社会学:事实、理论与价值》,《思想战线》2017年第1期。

⑳豪梅·桑切斯:《生态社会主义及其面临的后现代民主挑战》,《国外理论动态》2018年第2期。

㉑王文婷等:《大气污染治理政府间分担机制研究——以财税法为视野》,法律出版社2017年版。

㉒2017年中央环保督查全面铺开以来,几乎所有地方“全面进入边督边改模式”。参见吕望舒:《党政“一把手”领办 全省上下齐努力》,《中国环境报》2017-8-21。

㉓参见《2017年南方周末中国企业社会责任榜解读》,《南方周末》2018-1-11 C28版。

㉔㉕黄群慧等:《中国企业社会责任研究报告(2016)》,社会科学文献出版社 2016年版,第23、81页。

㉖洪大用:《经济增长、环境保护与生态现代化——以环境社会学为视角》,《中国社会科学》2012年第9期;包智明、陈占江:《中国经验的环境之维:向度及其限度——对中国环境社会学研究的回顾与反思》,《社会学研究》2011年第6期。

㉗朱德米:《基层环境管理的困境与出路:基于经济发达地区SH镇的调研》,《中共浙江省委党校学报》2014年第1期。

㉘洪大用:《经济增长、环境保护与生态现代化—以环境社会学为视角》,《中国社会科学》2012年第9期。

㉙冉冉:《中国地方环境政治:政策与执行之间的距离》,中央编译出版社2015年版,第217~218页。

㉚见中央党校(国家行院)第17期青干班“生态文明建设政府目标责任体系建构研究”课题组:《完善生态文明建设政府目标责任体系》,《学习时报》2018-12-05。

㉛参见《中国环境报》2018-6-12 头版“新闻述评”:《中央环保督察“回头看”看出了什么?》。述评概括了“回头看”看出的三大主要问题:解决突出问题仍有敷衍和装点之嫌、落实环保责任仍有轻描淡写之嫌、贯彻督察要求仍有浮皮潦草之嫌,其最后评论是:“这充分说明,对于一些顽症痼疾,单靠企业自律、地方自觉,短期内仍很难得到根本解决,仍需要像督察‘回头看’这样的制度设计,仍需要严肃的追责问责,来传导压力,夯实责任。”

㉜周雪光:《中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究》,北京三联书店2017年版,第47页。

㉝“压力型体制”参见荣敬本、崔之元《从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革》,中央编译出版社1998年版。对“变通”的提炼参见制度与结构变迁研究课题组 《作为制度运作和制度变迁方式的变通》,《中国社会科学季刊》(香港)1997年冬季卷 (总21期);孙立平、郭于华《“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析》,《清华社会学评论》,厦门:鹭江出版社2000年版。

㉞“联邦主义”观点最早由经济学者提出,最有影响的就是钱颖一、温加斯特(Weingast)等人提出的“中国特色的联邦主义”(Federalism,Chinese Style),该模型分析重点集中于中央和地方政府之间的关系,并以此来解释当代中国的改革战略及其成功结果。参见Montinola,G.,Yingyi Qian&Berry Weingast 1995,“Federalism,Chinese Style:The political Basis for Economic Success in China.”World Politics 48.

㉟(美)洪源远(Yuen Yuen Ang):《中国如何摆脱贫困陷阱》,美国康奈尔大学出版社2016年版。

㊱耿曙等:《中国地方领导任期与政府行为模式:官员任期的政治经济学》,《经济学》2016年第3期。

㉝任克强:《政绩跑步机:关于环境问题的一个解释框架》,《南京社会科学》2017年第6期。

㊳周黎安:《“官场+市场” 与中国增长模式》,《社会》2018年第2期。

㊴刘瀚斌:《环保法为何只张嘴,却咬不住》,《社会科学报》2018-8-23第3版。

㊵Stigler开创性地提出在政府实施规制过程中可能产生规制俘获问题,即被规制企业可能会通过为政府官员提供政治选票、贿赂等方式俘获规制部门,使政策执行有利于被规制企业。参见 Stigler G J.The theory of economic regulation [J].The Bell Journal of Economics and Management Science,1971,2(1):3~21.

㊶聂辉华:《政企合谋:理解“中国之谜”的新视角》,《阅江学刊》2016年第6期。

㊷马新萍:《在其位必须谋其政尽其责——中央环保督察生态环境损害责任追究系列述评之三》,《中国环境报》2018-4-6。

㊸“理性的胡闹”(rational irrationality)是美国乔治·梅森大学经济学教授布赖恩·卡普兰(Bryan Caplan)研究西方民主投票机制的核心理论,解释民主制下为何会选择不良政策。经济市场中由于较确定的成本和收益,个人极具经济理性;但在政治市场,由于收益不确定且成本太大,个人极易变成事实的非理性选民。这里借用此概念,意指对不能言说的环境来说,政企合谋的后果当然是糟糕的非理性“胡闹”,然而对政企来说,却是相当“理性”的选择。详见卡普兰:《理性选民的神话:为何民主政治选择不良政策》,上海人民出版社2010年版。

㊹饶如锋、沈洁:《深入践行“两山”理念的思考与建议》,浙江省委党校《决策参阅》2018年第16期。

㊺文宏、郝郁青:《关键绩效指标考核下的地方政府行为选择分析——基于2011-2016年黑龙江煤监的数据资料》,《北京行政学院学报》2017年第2期。

㊻2018年5月,生态环境部专门制定出台《禁止环保“一刀切”工作意见》,严格禁止“一律拆迁”“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。作为环境治理的最高行政机构,专门就“一刀切”发文整肃,足见这个问题在各地的普遍性及后果的严重性。

㊼据课题组2017年10月10日在浙江温州市某县与企业家的座谈会笔记。

㊽[美]塞缪尔·亨廷顿、劳伦斯·哈里森:《文化的重要作用:价值观如何影响人类进步》,程克雄译,新华出版社2010年版,第45页。

㊾[美]福山:《信任:社会美德与创造经济繁荣》,郭华译,广西师范大学出版社2016年版,第11页。

㊿ W addock S., “Parallel Universes:Companies,Academics,And the Progress of Corporate Citizenship”,Business and Society Review,2004,109(1):5~42.

51 96 [美]埃莉诺·奥斯特罗姆等:《规则、博弈与公共池塘资源》,王巧玲等译,陕西人民出版社2011年版,第34、353~365页。

52 “吉登斯悖论”是指环境恶化的后果尽管可怕,但在日复一日的生活中却往往不是有形可见的,因此许多人会袖手旁观。“公地悲剧”是指对公共资源自由使用而不加限制,结果就是资源最终被完全耗尽。参见周文华、董莹:《美国学者视野中的中国环境治理及启示》,《国外理论动态》2018年第2期。

53 高勇:《参与行为与政府信任的关系模式研究》,《社会学研究》2014年第5期;曾粤兴、魏思婧:《构建公众参与环境治理的“赋权-认同-合作”机制——基于计划行为理论的研究》,《福建论坛·人文社会科学版》2017年第10期。

54 本报记者文雯:《<公民环保行为调查报告>发布》,《中国环境报》2018-6-4。

55 浙江省委党校智库报告:《“推进环保行政执法与公众监督、舆论监督、司法监督相结合的环境监管制度改革”评估报告》,2016年10月25日。而2018年11月21日中纪委机关报《中国纪检监察报》还点名批评了杭州临安区昌化镇村级“河长”填报信息“例行公事”,水里泛白沫而巡河却正常的弄虚作假现象。

56 赵晔:《莫让村民成为乡村环保的“旁观者”》,《学习时报》2019-1-16。

57 邓国胜:《中国环保NGO发展指数研究》,《中国非营利评论》2010年第2期。

58 为阐释当前我国社会治理的复杂性与独特性,已有学者专门提出了“非协同治理—策略性应对”的理论框架。详见黄晓春、嵇欣:《非协同治理与策略性应对——社会组织自主性研究的一个理论框架》,《社会学研究》2014年第6期。

59 [英]S.戈登·雷丁:《华人资本主义精神》,谢婉莹译,格致出版社/上海人民出版社2009年版,第197页。

60 陶笸箩:《中国慈善的想象力》,英国《金融时报》中文网,2011-04-07。

61 高勇强等:《民营企业家社会身份、经济条件与企业慈善捐赠》,《经济研究》2011年第12期;张川等 《政治关联、财务绩效与企业社会责任—来自中国化工行业上市公司的证据》,《管理评论》2014年第1期。

62 韩碧如:《中国慈善家偏好本地公益和教育》,英国《金融时报》中文网,2016-01-28。

63 杨卫敏、许军:《主力军还是同盟军——非公经济人士双重属性解析》,浙江省社会主义学院编:《新型政商关系》2017年12月,第161页。

64 “生态文明体系”是2018年5月18日习近平总书记在全国生态环境保护大会重要讲话中首次提出。

65 [美]乔治·斯蒂纳、约翰·斯蒂纳:《企业、政府与社会》,张志强等译,华夏出版社2002年版,第507页。

66 这是美国人类学家吉尔兹提出的重要分析概念。它对那种放之四海皆准的一般性知识产生了潜在的颠覆性和解构的作用,要求我们在使用所谓“公理”或整齐划一政策时务需葆有必要警惕。参见 [美]吉尔兹:《地方性知识:阐释人类学论文集》,王海龙、张家宣译,中央编译出版社2004年版。

67 吴舜泽、黄德生:《环保“一刀切”是环境与经济双输的形式主义、官僚主义》,《中国环境报》2018-9-14。

68 转引自严俊:《机制设计理论:基于社会互动的一种理解》,《经济学家》2008年第4期。

69 [美]戴维·波普诺:《社会学》,李强等译,中国人民大学出版社1999年版,第482页。

70 洪大用等:《中国环境社会学研究述评》,《中国社会学年鉴2011-2014》,中国社会科学出版社2016年版。

71 李文珍:《当代中国环境治理的社会学视野》,《中国社会科学评价》2017年第2期。

72 转引自马国栋:《环保非政府组织发展的抑制性关系问题探讨》,《学会》2007年第5期。

73 [英]大卫·休谟:《道德原理探究》,中国社会科学出版社1999年版,第54页。

74 《马克思恩格斯全集》(第二卷),人民出版社1957年版,第165页。

75 Weber,Max,Economy and Society,California:University of California Press,1978,p.280.

76 [美]乔治·斯蒂纳、约翰·斯蒂纳:《企业、政府与社会》,华夏出版社2002年版,第133页。

77 Goodpaster,K.E.,1991,Business Ethics and Stakeholder Analysis.Business Ethics Quarterly(1):53~74.

78 钱穆:《中国历史研究法》,上海三联书店2001年版。

79 引自MSC咨询:《首席责任官CSR公开课·课堂笔记》,2018年1月24日MSC微信公众号。

80 周怡、胡安宁:《有信仰的资本——温州民营企业主慈善捐赠行为研究》,《社会学研究》2014年第1期。

81 “义利99”排行榜是国内首家专门支持“义利并举”类社会创新创业项目的投资促进平台——深圳“社会价值投资联盟”创设的企业榜单。其发布于2017年底的排行榜显示,代表了情怀经济的“义利99”模拟指数“完胜”了所有的市场指数,在环保努力方面,“义利99”企业也显著领先。参见:张玥晗《企业如何做到“义利兼顾”:解析“义利99”榜单背后的商业逻辑》,《南方周末》2018-7-19/7-12。

82 黄群慧等:《中国企业社会责任研究报告(2015)》,社会科学文献出版社2015年版,第205~212页。

83 资中筠:《财富的责任与资本主义演变:美国百年公益发展的启示》,上海三联书店2015年版。

84 陈阿江:《环境问题的技术呈现、社会建构与治理转向》,《社会学评论》2016年第3期。

85 [美]查尔斯·蒂利:《信任与统治》,胡位钧译,上海人民出版社2010年版,第192页。

86 [美]福山:《信任:社会美德与创造经济繁荣》,郭华译,广西师范大学出版社2016年版,第330页。

87 谢岳、党东升:《草根动员:国家治理模式的新探索》,《社会学研究》2015年第3期。

88 辛方坤、孙荣:《环境治理中的公众参与——授权合作的“嘉兴模式”研究》,《上海行政学院学报》2016年第4期。

89 王雯、晏利扬:《浙江规范第三方环境监测市场》,《中国环境报》2017-10-12;《践行“两山”理论 建设“美丽杭州”》,《中国环境报》2018-12-25。

90 [法]托克维尔:《论美国的民主》,董果良译,商务印书馆1988年版。

91 张继兰、虞崇胜:《环境治理:权威主义还是民主主义?》,《学习与实践》2015年第9期;孔凡义、况梦凡:《生态政治及其协商民主转向—对话马修·汉弗莱教授》,《国外理论动态》2016年第6期。

92 Pinchot G.Building community in the working place.In Drucker Foundation:The Community of the future.Beijing:China Renmin University Press,2006:116.

93 [美]道格拉斯·C.诺斯等:《暴力与社会秩序:诠释有文字记载的人类历史的一个概念性框架》,杭行、王亮译,格致出版社、上海三联、上海人民出版社 2013年版。

94 图示来源:作者自制。

95 [古罗马]西塞罗:《论老年论友谊 论责任》,徐奕春译,商务印书馆1998年版。

97 洪大用:《绿色社会的兴起》,《社会》2018年第6期。