《通鉴释文》音系的入声韵尾

(1.昆明学院 人文学院,云南 昆明 650214;2.南昌大学 人文学院,江西 南昌 330031)

一、引言

《资治通鉴释文》(下文简称《通鉴释文》)是《资治通鉴》问世不久之后为其作注的音义专书,约作于1150~1160年之间,时值南宋高宗绍兴年间,作者史炤,宋眉州眉山(今四川眉山)人。该书注释条目共28078条,注音在除去重复之后共计有效反切和直音9875条。《通鉴释文》音切材料丰富,是考察两宋之交汉语语音的重要文献。

目前,有多位学者对《通鉴释文》的音切做了专门研究:刘纶鑫根据《资治通鉴释文辨误》对《通鉴释文》音切辩驳的内容考察了《通鉴释文》反映的“浊上变去”的语音现象①;李文泽也依据《资治通鉴释文辨误》考察了《通鉴释文》反映的浊上变去、浊音清化、韵尾混并等方音现象,但例证较少②;且两位先生均没有直接考察《通鉴释文》的音切。陆华利用宛委别藏本《通鉴释文》对该书反映的通语音变、方音现象、声母系统、韵母系统等都做了研究,但对音系的研究也是举例性的,未对材料作穷尽考察③。笔者通过全面考察四部丛刊本《通鉴释文》的音切,对此书反映的浊音清化、浊上变去、局部音变、知庄章合流、宋代四川方音韵母特点和声母特点以及声调特点等做了研究,提出一些不同于前人的观点④。

《通鉴释文》的研究成果目前虽然已经较为丰富,但此书的一些音韵问题仍有继续讨论的必要。当前已发表的成果中,涉及《通鉴释文》入声韵尾演变的只有陆华、李业才《〈资治通鉴释文〉音切反映的宋代音系韵类考》一文。陆华所用版本为“宛委别藏”本,文中所举-p、-t、-k韵尾字混注的例子较少,仅12条,且由于作者的粗疏,所列混注音切多有因转录而文字讹误者,如“山曾入声韵混并:德曷混并:褐胡葛切胡刻切196”,原文“刻”实作“割”,乃曷韵字自注,并非德曷混注;还有将音切文字的中古音韵地位写错的,如“臻通入声韵混并:物屋混并:鬱於六切纡勿切98”,《广韵》“鬱,纡勿切”,《通鉴释文》此例反切引自《广韵》,乃物韵字自注,并非物屋混注;也有误将彼字的反切当作此字反切的,如“山梗入声韵混并:清屑混并:节子结切咨盈切868”,查“宛委别藏”本第868页注释有“旌节咨盈切说文游车载旌析羽注所以精进士卒节子结切长一尺二寸凡为使者持之”,显然“咨盈切”是给“旌”字注音,“节”的注音为“子结切”,《广韵》“节,子结切”,《通鉴释文》此例反切引自《广韵》,乃屑韵字自注,并非“清屑混注”,且即使有“清屑混注”,也并非如作者所说,反映的是“异摄之间入声韵的混并”。对于《通鉴释文》音系的入声韵尾,作者说:“但从总的趋势来看,不同韵尾的入声韵摄发生混并,表明此时入声韵尾-p、-t、-k已消变为-”〔1〕。但据笔者对《通鉴释文》音切的考察,该书音系入声字的韵尾并非都消变为-,对此问题有必要重新探讨。

二、《通鉴释文》-p、-t、-k尾入声字的混注

本文选取四部丛刊本《通鉴释文》为研究底本,该本乃据乌程蒋氏密韵楼藏宋刊本影印,为完帙;再取中华再造善本与之对校,此本为影印宋本;最后以丛书集成初编本作参校,对音注作全面校勘。与中古音作比较时,我们遵循邵荣芬和陈亚川先后提出和完善的反切比较法原则⑤,找《广韵》中可比对之音作比较,在必要时亦参考《集韵》。对于音切中的多音字,参考王曦提出的“多音字常读音考察法”来判断其在音切中的读音⑥。下面先将《通鉴释文》中-p、-t、-k尾混注的反切和直音分类列出,然后讨论。其中,音切中被注字和反切下字或直音字右下角的小字表示该字在中古时期的音韵地位,音切后括号里的文字表明出处。

(一)-p与-t

1.山入与咸入

挞透曷开一入他合匣合开一入切(后周纪四) 合见合开一入閤曷匣曷开一入切(唐纪二十六)

閤见合开一入古曷匣曷开一入切(唐纪二十八) 拉來合开一入郎葛见曷开一入切(唐纪七)

合见合开一入古曷匣曷开一入切(唐纪二十一) 蓋见盍开一入工曷匣曷开一入切(汉纪五十一)

臘來盍开一入力葛见曷开一入切(唐纪十五) 阖匣盍开一入辖葛见曷开一入切(唐纪五)

瞎晓鎋开二入许夹见洽开二入切(晋纪二十二) 邺疑业开三入鱼列來薛开三入切(唐纪三十一)

冽来薛开三入力业疑业开三入切(唐纪六十一) 齧疑屑开四入鱼劫见业开三入切(唐纪七十六)

谍定帖开四入徒结见屑开四入切(唐纪五十六)

2.臻入与深入

岌疑缉开三入鱼乞溪迄开三入切(唐纪二十五)

(二)-p与-k

1.咸入与梗入

格见陌开二入音閤见合开一入(周纪二)

2.咸入与宕入

郃见合开一入音阁见铎开一入(汉纪四十一)

3.深入与曾入

棘见职开三入讫立來缉开三入切(唐纪十三)

(三)-t与-k

1.臻入与梗入

蒺从质开三入秦昔心昔开三入切(晋纪六) 辟帮昔开三入音必帮质开三入(周纪二)

跖章昔开三入之日日质开三入切(汉纪四十五) 昵娘质开三入尼歷來锡开四入切(晋纪二十七)

霹滂锡开四入音匹滂质开三入(汉纪四十八、五十五)

2.臻入与曾入

昵娘质开三入女力来职开三入切(唐纪五十九) 抶徹质开三入敕力来职开三入切(唐纪七十三)

陟知职开三入之日日质开三入切(唐纪六十五) 惑匣德合一入户没明没合一入切(晋纪三十一)

突定没合一入徒或匣德合一入切(唐纪五十八) 孛並没合一入蒲北帮德开一入切(汉纪二十二)

3.山入与宕入

以上-p、-t、-k尾的混注音切共29条,除通摄和江摄外,存在入声韵的9个韵摄中,有7个都出现了与不同入声韵尾韵摄字的互注,包括臻摄、深摄、梗摄、曾摄、山摄、咸摄、宕摄,可见不同入声韵尾的混注已经比较普遍。混注的形式也十分丰富,包括-p与-t混注、-p与-k混注、-t与-k混注。这说明入声韵尾之间原有的对立格局已经开始动摇,它们的界限逐渐被打破,入声韵尾开始弱化。

《通鉴释文》反切里还出现了入声韵与阴声韵的混注,以上七摄中,臻、深、曾、山、咸五摄入声字都出现了与阴声韵的混注:

谧明质开三入弥卑帮支开三平切(晋纪三十二) 絷知缉开三入脂利来至开三去切(宋纪七)

翊以职开三入与只章纸开三平切(唐纪七十二) 薏影职开三入於既见未开三去切(汉纪三十六)

捩来屑开四入力计见霁开四去切(唐纪二) 画匣卦合二去胡夹见洽开二入切(汉纪三十三)

从例证来看,阴入混注例是很少的,仅6条。阴入混注中的入声字就韵摄的分布来看,臻摄入声1例,深摄入声1例,曾摄入声2例,山摄入声1例,咸摄入声1例,这几摄出现的阴入互代都是零星的例子,显然入声与阴声之间的界限还是明确的。

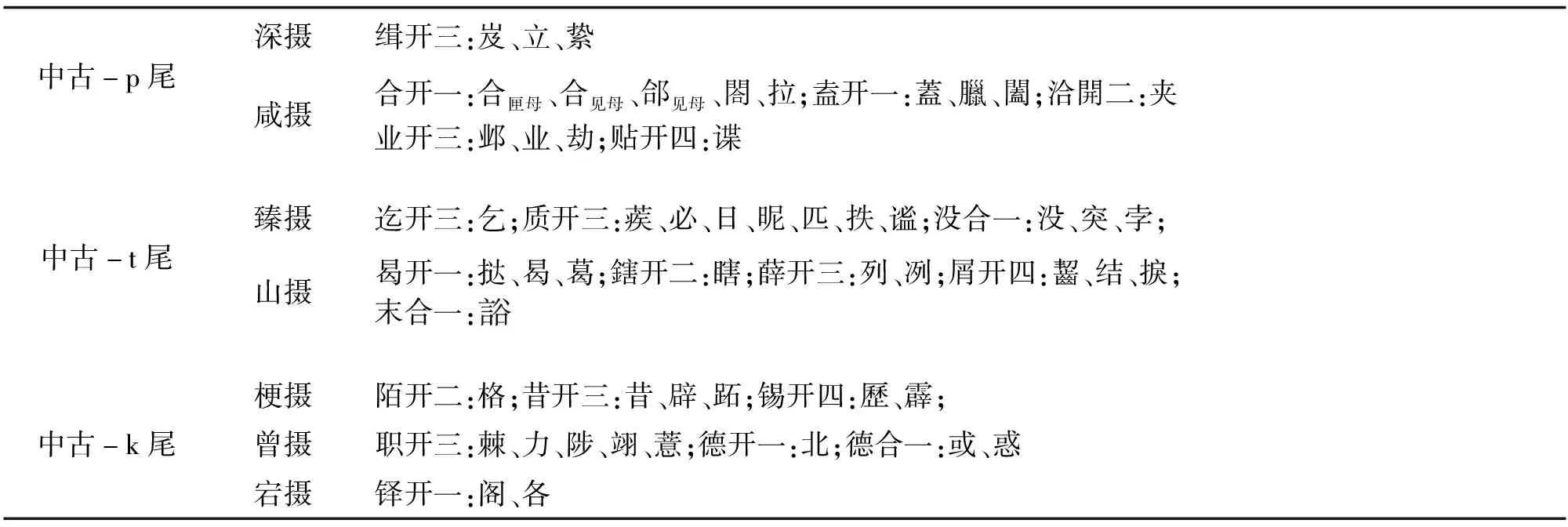

由上可以看出,《通鉴释文》音切中的入声字的入声韵尾虽然已开始消变,但入声韵仍然存在,阴入之间界限大体分明。本文29例-p、-t、-k尾入声字的混注例及阴入混注例反映出这些入声字的韵尾应该已经弱化为一个喉塞音-。正因为如此,不同入声韵尾的入声韵之间会根据主元音平行的关系出现形式多样的混注;由于这些字入声韵尾已经弱化,变为一个喉塞音-,听感上有时不是那么清晰,所以偶尔会与阴声韵互注。这些韵尾发生变化的入声字见表1。

表1 韵尾发生变化的入声字

三、《通鉴释文》音系入声韵尾的实际状况

既然出现了一些-p、-t、-k尾入声字的混注例,那么是否代表所有的中古入声字在《通鉴释文》里韵尾都已经演变为喉塞音-了呢?仅据以上29条混注例证还很难给出肯定的回答,有必要从系统上考察混注的不同中古入声韵类之间的分合关系,确定不同韵尾的入声韵类是否已经合并,在此基础上来了解《通鉴释文》音系中古入声字韵尾的实际状况。

耿振生认为:“在没有定量分析的情况下,音类的成立与否不能以明确的量化标准支持,结论是否准确也没有客观的检验标准,这是一个很大的弱点。进行数据的统计和各种量化的分析,可以弥补这个弱点,从方法上说是有很大优越性的”〔2〕。因而,本文考察《通鉴释文》音系确定某两个入声音类是否应该合并时,不是简单依靠举例论证和凭印象作出判断,而是运用数学统计法计算混注的数量占两类注音总数的比例,考察其相关度,以此为参考来帮助判断音类的分合。

由于《通鉴释文》音切来源复杂,在考察音类关系之前,有必要先确定音切材料甄选和数量统计的原则。据笔者考察,该书大量引用《广韵》和《集韵》的反切来注音,还引用了少量《唐韵》、王二、王三、《字林》、《经典释文》、《群经音辨》、《三礼》郑玄注、《左传》杜预注、《史记》三家注、《史记》刘伯庄注、《汉书》颜师古注、《汉书》服虔注、《汉书》应劭注、《汉书》如淳注、《汉书》韦昭注、《汉书》徐广注、《文选》李善注、《后汉书》李贤注、《晋书》何超注和《说文》徐锴注等书中的音切。《广韵》反切是本文比较的对象,《集韵》在音系上基本沿袭《广韵》。计算入声混注占某两个韵类音切总数的比例时,若把这些引自《广韵》、《集韵》以及汉代至唐代注家的音切也纳入进来,会大大增加两类字自注的数量,导致混注占总数的比例很小,这样就不利于我们对真实情况的考察。也正是由于这部分音切的存在,就很难反映出音类的混合情况,可能出现音类有别的假象,因此在计算比例时,分母中的数字不包括引自《广韵》和《集韵》以及前代注家音切的数量,只包括可以确认为作者自创音切的部分。表2就是根据上述原则计算出的史炤自创音切中入声韵尾各类混注占两类音切总数的比例。

表2 入声混注占比情况

以上共统计了16种不同入声韵类的混注,占两韵类总数的比例全都在10%以下;仅合开一曷开一混注和没合一德合一混注的比例稍高,达到9%以上;大部分混注的比例都在5%以下,甚至有2种混注的比例还不足2%。总体看来,混注比例都很低。从混注的音切数来看,最多的是曷开一合开一混注,共5条,其余都在3条或3条以下,其中有9种混注都是只有1条例证,显然仅凭1例混注是很难说明两个音类合而不分的。从整体上看,各种入声韵尾的混注规模都较小,如果据以上混注比例和混注数就断定这几种混注的入声韵类两两合并而入声韵尾都变为喉塞音-,是难以令人信服的。

《通鉴释文》史炤的自创反切中有一些是被切字与切上字声母、介音、主元音相同而入声韵尾有别,这可以作为内证,与考察混注比例得到的认识相互印证。《音韵学辞典》指出:“反切的基本原理:上字与被切字的声母相同,下字与被切字的韵母和声调相同,上下字拼合就是被切字读音。”〔3〕龙宇纯据反切原理推演,认为切上字不得与被切字叠韵,切下字不得与被切字双声,否则便都成了直音⑧。这里所说的“叠韵”包括了韵母和声调。也就是说,如果切上字与被切字韵母和声调相同,那么被切字与切上字就成了同音字;如果切下字与被切字声母相同,那么被切字与切下字就成了同音字⑨。这样就不必用反切的形式来注音了,直接用切上字或切下字作直音即可。因此,可以根据反切基本原理和龙先生的推演来考察《通鉴释文》音切中主元音平行而入声韵尾不同的被切字与切上字之间韵尾的对立。以下是各韵摄之间的入声韵尾对立的例证。

1.咸入与山入

沓定合开一入達定曷开一入荅切(魏纪四)

据前文所列“挞透曷开一入他合匣合开一入切”“合见合开一入閤曷匣曷开一入切”“合见合开一入古曷匣曷开一入切”,可知《通鉴释文》咸摄合韵与山摄曷韵主元音平行。因此,此条反切中,被切字“沓”与“達”之间属于声母、主元音相同,而入声韵尾不同,其差异主要在于入声韵尾-p与-t有对立。前文所列的3条例证反映出合开一与曷开一相混,这里的1条例子又显示两者有别,但其实并不矛盾,这正说明合开一与曷开一有些字的韵尾虽已经混同,但并不是两韵完全混而不分,两韵有些字的韵尾之间仍有差别。“咸入与宕入”“臻入与梗入”“臻入与曾入”“山入与宕入”也都存在这样的情况,后文不再详述。

2.咸入与宕入

拉来合开一入洛来铎开一入合切(梁纪十七、陈纪四)摺(同拉)来合开一入落来铎开一入荅切(周纪五)

据前文所列“郃见合开一入音阁见铎开一入”可知,宕摄铎韵与咸摄合韵主元音平行。前文混注例证中“拉”与“合”入声韵尾都变为喉塞音-,这里“拉”与“洛”、“摺”与“落”声母、主元音都相同,差异应是入声韵尾-与-k的对立。

3.臻入与梗入

僻滂昔开三入匹滂质开三入亦切(魏纪六、晋纪十一)辟滂昔开三入匹滂质开三入亦切(唐纪十四)

据前文“蒺从质开三入秦昔心昔开三入切”“辟帮昔开三入音必帮质开三入”“跖章昔开三入之日日质开三入切”等可知,《通鉴释文》臻摄质韵与梗摄昔韵主元音平行,那么此处2条反切中,被切字与切上字之间都是声母、介音、主元音相同,而入声韵尾不同。“僻”与“匹”、“辟”与“亦”之间应存在入声韵尾-k与-t的差异。

4.臻入与曾入

厔知质开三入职章职开三入日切(唐纪四十四)殖禅职开三入实船质开三入职切(晋纪四十)

抶徹质开三入敕徹职开三入力切(唐纪七十三)

据前文所列“昵娘质开三入女力来职开三入切”“抶徹质开三入敕力来职开三入切”“陟知职开三入之日日质开三入切”等可知,《通鉴释文》臻摄质韵与曾摄职韵主元音平行。“厔”《广韵》知母三等,“职”《广韵》章母。《通鉴释文》中知开三与章母混注30条,混注比例达16.30%,知三与章已合并③,因此被切字“厔”与切上字“职”的声母实际是相同的。“殖”《广韵》禅母,“实”《广韵》船母。《通鉴释文》中船母自创音切29条,其中与禅母混注的就有15条,超过一半,相混程度很高,船与禅在《通鉴释文》中已合为一个声母,因此被切字“殖”与切上字“实”的声母实际是相同的。这里3条反切中被切字与切上字之间都是声母、介音、主元音相同,而入声韵尾不同。被切字“殖”与切上字“实”应该存在入声韵尾-k与-t的差异。据前文考察,“日”“抶”“力”的韵尾都已变为喉塞音-,那么被切字“厔”的入声韵尾当也发生了同样的变化,“厔”与“职”、“抶”与“敕”之间读音的差异应该在于韵尾-与-k的不同。“抶徹质开三入敕徹职开三入力切”中切下字“力”与切上字“敕”都是职韵字,“力”韵尾已变为喉塞音-,“敕”未见韵尾变化,此例更反映出同一个入声韵里有些字韵尾已变为喉塞音-,而有些字仍然保留原来的-k尾。

5.山入与宕入

沫明末合一入莫明铎开一入曷切(秦纪一) 靺明末合一入莫明铎开一入曷切(唐纪十一、唐纪三十一)

秣明末合一入莫明铎开一入曷切(唐纪三十三)

以上几类反映入声韵尾对立的例证从另一个角度告诉我们:《通鉴释文》音系里中古咸摄、臻摄、山摄、梗摄、曾摄、宕摄六个有入声的韵摄中,-p、-t、-k三个入声韵尾仍然存在。表2中-p、-t、-k尾混注类型中的5种:合开一与曷开一、合开一与铎开一、质开三与昔开三、质开三与职开三、末合一与铎开一在这里都有相应的被切字与切上字反映出它们的入声韵尾之间还存在对立,其中合开一与曷开一混注比例为9.80%,是《通鉴释文》不同韵尾的入声韵类中相混程度最高的。这两个音类尚且有例证暗示它们尚未完全合并,我们就更不能认为其余混注比例更低的入声韵类合而不分了。我们认为比较接近历史语言事实的看法是:《通鉴释文》音系已有一部分字的入声韵尾变为喉塞音-,但不同韵尾的入声韵类之间总体上仍然有别,入声韵尾-p、-t、-k依然存在。

四、结语

本文研究表明:《通鉴释文》音系里中古-p、-t、-k三个入声韵尾依然存在,只是部分入声字的韵尾出现了消变。这种发展状况与宋代四川诗人用韵所反映的情况有所不同。据刘晓南研究,宋代诗人用韵里,“不同韵尾的入声字之间有大量的通押,表明原来《切韵》音系入声韵尾-p、-t、-k三分的局面已被突破”,“关于宋代四川入声韵,我们取喉塞尾说”〔4〕。苏轼(1037~1101)与史炤同为宋代四川眉山人,生活的年代比史炤稍早。据唐作藩研究,“苏轼四部入声韵的韵尾已无-p、-t、-k的区别”〔5〕。刘先生和唐先生的研究是建立在丰富扎实的材料和细致深入的分析之上的,结论可信。

笔者认为,宋代四川籍文人的作品中入声韵尾的表现之所以有如此差异,是音释著作《通鉴释文》与诗文用韵的语音性质不同造成的。刘晓南指出宋代四川诗韵的语音性质是“宋代通语西部变体”⑩,也即受到宋代四川方音影响的通语音系,是实际语音的系统;而《通鉴释文》是宋代四川地区的读书音系统,虽然也反映出一些通语变化和宋代四川方音现象④,但它反映实际语音的程度远低于宋代四川诗韵,语音上有较强的保守性,比如除了入声韵尾这一方面,在佳麻相混、梗曾相混和阳声韵尾-m、-n、-相混等多方面,《通鉴释文》都远没有宋代四川诗文用韵相混的程度高。由于篇幅有限,笔者将另文对两者韵系存在的差异及《通鉴释文》音系的语音性质进行专门讨论,此不赘言。

注释:

①详见刘纶鑫《浊上变去见于南宋考》,刊于《中国语文》1997年第1期。

②详见李文泽《史炤〈资治通鉴释文〉与宋代四川方音》,刊于《四川大学学报》(哲学社会科学版)2000年第4期。

③详见陆华《〈资治通鉴释文〉音切所反映的浊音清化现象》(《古籍整理研究学刊》2004年第3期)、《〈资治通鉴释文〉音切反映的宋代音系——声类的讨论》(《柳州师专学报》2004年第3期)、《试析史炤〈资治通鉴释文〉中的方言现象》(《宝鸡文理学院学报》(社科版)2004年第4期)以及陆华、李业才《〈资治通鉴释文〉音切反映的宋代音系韵类考》(《柳州师专学报》2008年第5期)。

④详见邓强《〈资治通鉴释文〉所反映的宋代“浊音清化”》(《古汉语研究》2012年第1期)、《从〈资治通鉴释文〉看宋代“浊上变去”》(《中国语研究》2012年总第54号)、《〈资治通鉴释文〉所反映的宋代几项局部音变》(《汉语史研究集刊》2013年总第十五辑)、《知庄章三组声母在〈通鉴释文〉中的发展》(《汉语史研究集刊》2014年总第十六辑)、《〈通鉴释文〉所见宋代四川方音韵母特点》(《语言研究》2014年第2期)、《〈通鉴释文〉所见宋代四川方音声母特点》(《励耘语言学刊》2015年总第二十一辑)、《〈资治通鉴释文〉所见宋代四川方音声调特点》(《广西师范大学学报》(哲社版)2015年第4期)。

⑤详见邵荣芬《〈五经文字〉的直音和反切》(《中国语文》1964年第3期)、陈亚川《反切比较法例说》(《中国语文》1986年第2期)。

⑥详见王曦《试论历史语音研究中多音字常读音考察的方法——以〈玄应音义〉中多音字常读音研究为例》,刊于《古汉语研究》2014年第3期。

⑧详见龙宇纯《例外反切的研究》,刊于《中央研究院历史语言研究所集刊》第36卷上第350页。

⑨后一种情况对于用切上字表示介音的反切不适用。

⑩详见刘晓南《宋代四川语音研究》第85-88页,北京大学出版社2012年版。