关节镜下屈膝外翻位经前内侧辅助入路重建前交叉韧带手术体会

陈 巍,刘汉江,刘意来,杨洪彬

前交叉韧带(anterior cruciate ligament, ACL)是膝关节重要的稳定结构,ACL损伤是膝关节最常见的损伤之一,且缺乏良好的自我愈合能力。不恰当的治疗不但影响关节的稳定性,还会继发关节软骨损伤、半月板损伤、创伤性关节炎等关节内结构的进一步病理改变[1]。随着关节镜技术及运动医学的不断发展、深入,镜下ACL重建手术也已成为各方共识。泸州市中医医院骨关节科2014年1月—2017年1月对38例ACL损伤的患者采用关节镜下屈膝外翻位经前内侧辅助入路建立股骨隧道方式重建ACL,报告如下。

临床资料

1一般资料

本组男性22例,女性16例;年龄17~63岁,平均36岁。右膝21例,左膝17例;均有明确创伤史,其中运动伤22例,道路交通伤12例,其他4例。合并半月板损伤12例。纳入标准:(1)有明确创伤史;(2)经关节镜证实ACL损伤需重建者;(3)骨骺已闭合或已过生长高峰,年龄>17周岁;(4)年龄<65周岁,且骨质条件良好;(5)首次接受ACL重建手术,且选择以自体半腱肌、股薄肌腱作为移植物。排除标准:(1)合并后交叉韧带损伤、内外侧副韧带损伤需手术修复者;(2)半月板损伤需缝合者;(3)年龄<17周岁或>65周岁;(4)各种原因存在严重关节退变或骨质疏松;(5)合并其他头胸腹等复合性损伤需他科联合治疗者;(6)ACL翻修术。

2治疗方法

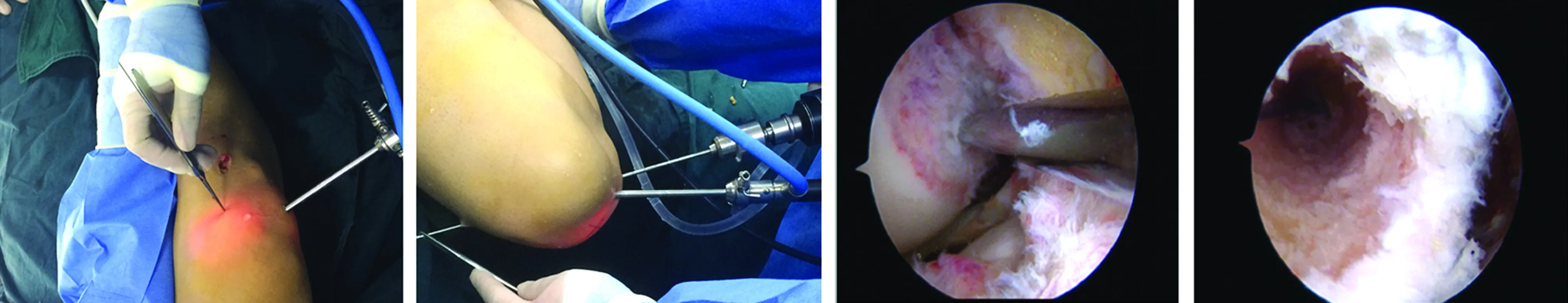

2.1制作股骨隧道 患者仰卧位。先建立常规前外侧入路,置入关节镜后在其监视下贴近髌韧带内侧缘、贴髌骨下极建立前内侧入路,进行关节镜检查。明确ACL损伤需重建后暂取出关节镜,屈膝90°,于胫骨结节内侧1.5cm处作一长约2.0cm纵切口,暴露鹅足,游离半腱肌、股薄肌肌腱,切断其胫骨附着点后采用取腱器沿肌腱走形方向推进取出,一旁制备,两端2.0肌腱线编织缝合并预张。同时检查关节内其他结构情况,并进行相应处理。在关节镜监视下建立于内侧半月板前角上缘、距前内侧入路1.5~2.0cm建立前内侧辅助入路(图1a),膝关节置于屈膝90°外翻位,前内侧入路置入关节镜,前内侧辅助入路置入相关操作器械(图1b),对影响视野和操作的ACL残端进行清理,显露ACL股骨止点、股骨后髁软骨缘,辨认住院医师嵴和分叉嵴,于原有足印中心点或住院医师嵴下方,二分嵴后方,距软骨缘6~7mm定位ACL股骨止点(图1c),在股骨定位器的保护及指引下屈膝120°打入定位导针,根据所制备肌腱直径大小采用7.0mm或8.0mm空心钻扩入骨质30.0mm,最后以4.5mm空心钻钻出股骨外侧皮质,测量骨隧道长度以选择相应纽扣钢板,确认骨壁完整后完成股骨隧道的制作(图1d)。

a b c d

图1 患者女性,32岁,打羽毛球时扭伤。a.关节镜监视下建立前内侧辅助入路(AAM);b.经AAM入路建立股骨隧道;c.关节镜监视下经AAM入路定位建立股骨隧道;d.建立的足够贴近后壁及软骨缘的股骨隧道

2.2制作胫骨隧道 将患肢屈膝90°位垂于台缘,前外侧入路置入关节镜,前内侧入路置入ACL胫骨定位器,定位器角度为55°,定位于胫骨止点中心或外侧半月板前角延长线与胫骨平台中线交点,钻入2mm克氏针,屈伸膝关节明确无撞击后根据移植物大小扩大胫骨隧道。

2.3移植物的固定 将所制备两股腘绳肌腱套于Endobutton上形成四股,经牵引线将移植物由胫骨隧道拉入股骨隧道,当纽扣微钢板引出股骨隧道后翻转,牵引移植物远端,反复屈伸膝关节20次,以便肌腱完全顺应骨道的走向。屈膝30°,将末端四股肌腱牵引线两两打结,等长挂在专用拉紧打结器上拉紧,沿胫骨隧道走行置入胫骨固定翼,在持续后抽屉状态下可吸收挤压螺钉固定。再次关节镜下观察确认移植物与髁间窝无撞击后缝合包扎。

2.4术后处理 术后患膝冰敷48h,可调式盘卡支具固定于伸直位,麻醉恢复后即开始进行下肢肌肉收缩训练及踝泵练习,术后3d开始进行屈伸锻炼,1周内屈膝至60°,术后第2周逐渐增加屈膝角度,并可在支具伸直位保护下扶拐部分负重行走。术后4周屈膝角度超过90°,并完全负重。术后6周达到120°,术后8~12周去除支具,术后3个月指导进行慢跑锻炼。

3疗效评定标准

采用Lachman试验、前抽屉试验、轴移试验。术后12个月,对患者膝关节进行Lysholm评分表及IKDC 2000膝关节主观评价表进行疗效评价。

4统计学分析

结 果

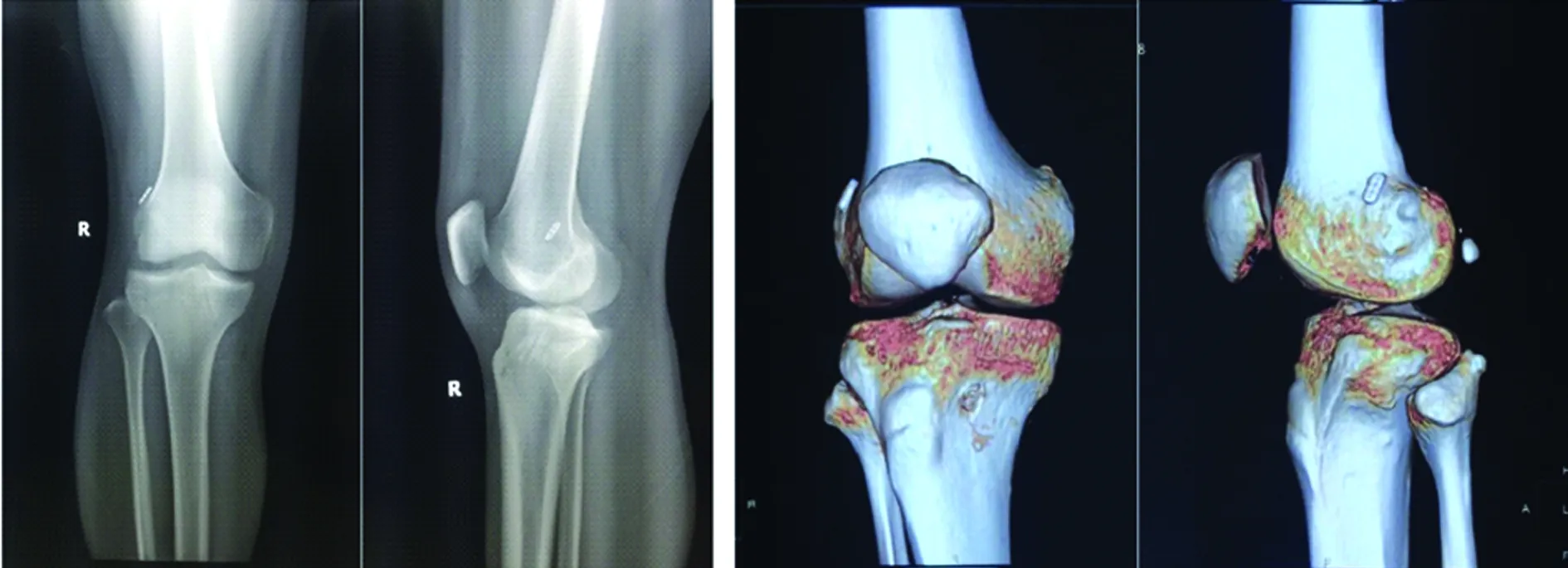

38例均获得随访,术后均行DR及CT检查(图1e、f),随访时间12~18个月,平均14个月。术中无后壁破裂情况发生,术后无感染、神经血管损伤、深静脉血栓等严重并发症发生。术后1年随访共有4例出现Ⅰ度松弛(占11.76%)。Lysholm评分和IKDC评分差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

e f

图1 e.术后DR片;f.术后CT三维成像

讨论

ACL的主流重建方式经历了从最初的单束重建到双束重建的探索,现在又回到了单束重建的道路。无论是单束还是双束,都要求尽量达到解剖学重建。目前认为双束重建在术后即刻评估中旋转及前向的稳定性方面优于单束重建,但长期随访认为两组在关节稳定性、功能评分、影像学表现及防止骨关节炎的进展上两者无明显统计学差异[2]。

ACL解剖重建理念在于尽量恢复其原有的解剖结构,有效降低旋转不稳定性,最大程度地恢复膝关节的功能[3]。成败的关键在于骨隧道的定位与制作,由于ACL股骨端比胫骨端更接近膝关节活动轴的中心位置,因此股骨隧道的定位和重建更重要。目前镜下重建ACL股骨隧道的制作方式主要有3种:经胫骨隧道法(transtibial technique,TT)、髌下前内侧入路法(anteromedial approach,AM)和由外向内法(outside-in,OI)。 基于OI法骨隧道更垂直,可能增加后期骨隧道扩大的概率,并且不适宜悬吊微钢板固定等因素[4],在国内较少报道。TT法因受胫骨隧道的制约,往往出现定位点偏高,进而可能导致ACL在伸膝时紧张,屈膝时松弛的非等长状态;股骨隧道也接近垂直,难以在冠状面上形成理想的股骨隧道角度,难以达到解剖重建[5]。从手术技术而言,采用AM入路在选择骨隧道时自由度更大,因此也更容易选择较理想的定位点[6]。郭艳宇等[7]采用AM法与TT法进行对照研究,显示AM组术后Lyslholm评分高于TT组,且差异有统计学意义。因此,AM法通过采用简单的“表盘”定位法或住院医师嵴定位法等能直观、准确、简单地建立股骨隧道。Markolf等[8]指出移植物在冠状面、矢状面、轴状面上越倾斜,越有利于膝关节的稳定和功能康复。而在屈膝120°情况下采用AM法能在冠状面、矢状面上钻取令人满意的角度[9]。因此,目前临床常用AM法定位股骨隧道。

股骨隧道定位错误为ACL重建术后失败的最主要原因之一[10]。 采用常规AM法制作股骨隧道时膝关节处于悬垂位,需一助手抱住患者大腿方能屈膝至120°,操作较困难,尤其对于肥胖患者,难以达到满意的屈膝角度;手术器械与股骨外髁内侧壁所形成的夹角较小,由此可能产生骨道定位偏前或打爆后壁的风险;同时前外侧入路入路置入关节镜,由于视野的限制,可能存在观察不充分的问题。本研究采用患肢置于手术台上,屈膝外翻位,呈“4”字,即可容易地达到稳定、可靠的屈膝120°状态,减少人力的同时操作也更简便。徐虎等[11]对常规AM法进行改良,即在股骨瞄准器在定位于髁间窝的外侧壁上,在不改变定位点的条件下先外展调整瞄准器后再打入导针。结果股骨隧道内口的位置仍保持在2点(左膝)或10点(右膝)处,保证了AM解剖学重建的优点,同时冠状角度增大,有效增加了股骨隧道长度,避免了股骨隧道过短无法满足移植物在股骨端良好固定的风险。而Fu等[12]创立了通过常规AM法内侧建立AAM制备股骨隧道的方法,并认为此方法能建立更加接近解剖止点的股骨隧道。本组病例即采用Fu教授的AAM法进行股骨隧道的建立,在操作过程中AM法采用贴近髌韧带内侧缘、贴髌骨下极的“两贴”方式,AAM建立于内侧半月板前角上缘、距前内侧入路1.5~2.0cm建立前内侧辅助入路,在行股骨隧道的定位及制作时采用了双前内入路,其中AM法置入关节镜进行观察,AAM置入定位器、导针及空心钻等手术器械进行操作,即高位观察,低位打洞。可以有效减少常规使用的30°关节镜从外侧入路观察导致的视觉偏差,同时直接增加了手术器械与股骨外髁内侧壁之间的夹角,与定点后再外展瞄准器的方法相比避免了入路周围软组织的阻挡,不存在外展过程中瞄准器滑移的问题。加之患肢处于屈膝外翻位,能更简单、准确地找到韧带足印中心并制作足够低、足够后、足够长的股骨隧道,所建立的股骨隧道能更贴近后壁及软骨缘而又不至于打爆后壁。但在AAM时,需注意其位于AM内下方,两者距离最好控制在1.5~2.0cm,距离过小在操作过程中可能产生关节镜与手术器械之间相互干扰、碰撞的问题,不利于手术操作;距离过大则AAM势必更偏内,器械可能无法直接到达ACL股骨止点,或在扩骨隧道时损伤股骨内髁关节软骨可能。

综上所述,笔者认为经前内侧辅助入路建立股骨隧道更有利于ACL重建,具有视野开阔、操作简单、安全有效等优势。不足之处在于ACL损伤常伴有半月板、内外侧副韧带或后交叉韧带的联合损伤,本组病例以单纯ACL损伤或合并半月板损伤但仅需修整成形的患者为主,导致病例数量较少。没有建立对照组进行比较研究,也没有手术时间、骨道长度、角度测量的对照研究,有待日后进一步深入探讨。