深度贫困地区可持续脱贫的治理工具选择

【摘要】深度贫困地区的贫困主要表现为物质资本、人力资本和社会资本等“三维资本”的短缺。政府治理工具、市场治理工具和社会治理工具在该地区发挥了重要作用,但是其选择不当也造成深度贫困地区难以脱贫,表现为:过于强势的政府治理工具影响扶贫绩效、强调盈利的市场治理工具排斥真正的贫困者、尚显稚嫩的社会治理工具缺乏持续的扶贫能力。要实现可持续脱贫,必须结合贫困农民需求,既要有差异化个性化,又要立足长远地优化配置治理工具。

【关键词】治理工具 三维资本 深度贫困地区 精准脱贫

【中图分类号】F323.8 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2019.23.006

随着精准扶贫战略的持续推进,我国贫困人口大幅减少,深度贫困地区也逐渐体现出“硬骨头”的特性。党的十九届四中全会指出,“坚决打赢脱贫攻坚战”,巩固脱贫攻坚成果,它要求2020年后要继续加大对深度贫困地区倾斜支持力度,切实巩固脱贫攻坚成效。纵观世界反贫困历史,对贫困的认知经历了物质匮乏、能力不足与权利缺失三个阶段。我国的反贫困也从缓解物质匮乏的输血型扶贫、提升能力的造血型扶贫,发展到满足贫困农民所有权利的综合性扶贫。深度贫困地区的贫困表现为物质匮乏、能力不足与权利缺失的三位一体,具有长期性、复杂性与脱贫的高度脆弱性。要使深度贫困地区真正脱贫、可持续地脱贫,必须充分调动各方力量参与,进一步完善现有“政府主导、市场能动、社会参与”格局。

在治理主体既定的情况下,治理工具的选择就显得尤其重要。在有众多治理主体的扶贫格局当中,科学有效地配置治理工具箱关系到扶贫质量。治理工具要直接瞄准贫困。从资本拥有的角度看,深度贫困地区的贫困农民物质资本高度缺乏、人力资本严重不足、社会资本非常贫瘠,显现出三维资本整体匮乏的局面。在贫困治理过程中,众多主体既要独立发挥各自的优势、选择最擅长的治理工具,又要协作配合、妥善安排最适用的治理工具箱,从而为深度贫困地区的可持续脱贫提供切实保障。

本文试图从三维资本的角度切入,探究深度贫困地区治理工具的选择,为当前以及2020后的贫困治理提供一定的智力支持。从逻辑顺序上,需要回答以下三个问题:一是深度贫困地区贫困农民三维资本缺乏的表现;二是既有的治理工具为何不能提升三维资本;三是如何优化配置治理工具才能有效提升深度贫困地区的脱贫质量。

三维资本与治理工具:一个分析框架

反贫困是我国国家治理的重要内容,选择恰当的治理工具是其题中应有之义。治理工具是实现治理目标的方式、手段与途径,以完成目标为旨归。

汪丁丁认为,“资本”概念有“物的维度”“社会关系的维度”与“精神生活的维度”。[1]黄承伟等人将其引入农村扶贫的研究领域,并结合实际改造为“物质资本、人力资本、社会资本”三种类型。[2]这种改造符合资本概念的普遍性规范,也符合对贫困状态的认知。“资本”原是指一种生产要素,能够凭借其产生更多的物质、利润或资源。马克思在《资本论》中将资本看成是带来剩余价值的价值。可见,物质资本是资本的最初形式,主要包括土地、机器、厂房、劳动力和货币等有形的物质。尽管人力资本概念可以追溯到很久以前,但直到20世纪60年代,舒尔茨等人才将其推广开来,并取得广泛共识。舒尔茨认为人力资源也是一种资本,“既有量的方面又有质的方面,人口数量、投身于有用工作的人口比例及实际劳动量,是基本的数量特征”,但关键在于其质的方面,可以通过“医疗和保健、培训、教育、成人学习、迁移”等方式得到高质量的人力资本。[3]社会资本经过布迪厄、科尔曼和普特南的多角度分析之后得以系统化。从宏观层次来讲,“社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率”。[4]杨雪冬认为,“社会资本是处于一个共同体之内的个人、组织(广义上的)通过与内部、外部的对象的长期交往合作互利形成的一系列认同关系,以及在这些关系背后积淀下来的历史传统、价值理念、信仰和行为范式”。[5]

结合三类资本的概念,深度贫困地区的贫困农民的物质资本主要包括资金、利息等经济收入,土地、林场、水塘等自然资源,房屋、车辆等固定资产;人力资本主要包括人口数量、个人的智识和经验,以及健康、能力和技术水平;社会资本主要包括价值观、信任关系、传统习俗、行为范式等。(如表1所示)从关系上来看,“物质资本和人力资本有助于个体扩大社会关系网络规模,改变关系类型,建构更加有利于实现行动目标的新型社会资本。社会资本能够起到润滑剂的作用,为物质资本和人力资本发挥最佳效能提供更加便利的条件”。[6]可见,三类资本是彼此联动的,贫困农民要真正摆脱贫困必须在三类资本上都有改善与提升。

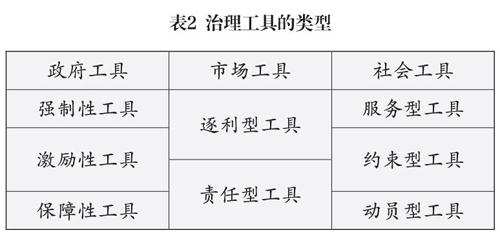

治理的主体主要包括政府、企业和社会组织,这些也是人类社会现有的三类资源配置主体,治理工具(见表2)就是主体配置资源的方式。

政府工具,通常被称为“政策工具(Public Policy Instrument)”,是“政府治理的手段和途径,是政策目标与结果之间的桥梁”。[7]传统上,政府治理工具有组织性工具、规制性工具和经济性工具[8]三种类型;为提升政府绩效,自20世纪70年代起,各国政府大量引入市场化工具,逐渐形成了“直接行政(direct government)、社会管制(social regulation)、經济管制(economic regulation)、合同(contracting)、拨款(grant)、直接贷款(direct loan)、贷款担保(loan guarantee)、保险(insurance)、税式支出(tax expenditure)、收费(fees)、用户付费(charges)、债务法(liability law)、政府公司(government corporation)、凭单制(vouchers)”[9]等工具形式。概括来看,在治理环境下,政府治理工具主要包括:(1)强制性工具,指通过行政权力强制客体接受的治理方式,如行政命令、规制、计划、监管等;(2)激励性工具,指具有间接调控作用的刺激性手段,如奖励与津贴、绩效评估、减免与优惠、以工代赈等;(3)保障性工具,指通过资金或资源供给以保障对象基本生存生活的举措,如保险、福利、救助等。

市场工具,是指市场用以调节资源的方式,它与政府采用的市场化工具不同。从根本上而言,通过价值规律,商品在不同的具有自利性质的市场主体间自由流动是市场工具的主要特性。市场主体具有逐利性和承担社会责任两个不同的面向,其工具也可以划分为:(1)逐利型工具,即市场以利益为中心而采取的调节方式,如控制(商品)、垄断(价格)、转移(资产)、合同协议等;(2)责任型工具,即市场以承担社会责任为中心而采取的调节方式,如捐赠与慈善、补贴、统购统销、提供就业岗位等。一般情况下,市场工具以逐利为主,承担社会责任并非市场主体特别是盈利性企业的必须,甚至有时候责任型工具也带有盈利性目的。例如,提供就业岗位、统销统购等既能够提升就业率、减少农民风险,也能够为企业带来利润。

社会工具是指社会,通常是社会组织,采用的调节方式,多数情况下具有志愿性特征。有学者认为,它主要包括“志愿协议、公约、志愿标识、行为指导和自理、信息、补贴、津贴等”。[10]除志愿性之外,社会组织所采用的工具也具有一定的约束力。从社会组织工具的作用来划分,它主要包括服务型工具、约束型工具和动员型工具。服务型工具是指以提供服务为目的的作用方式,如教育与培训、技术援助、医疗保健等。约束型工具是指以约束某种权力或行为方式而采用的作用方式,如监督与管理、信息公开、绩效评估等。动员型工具是指通过激励或宣传的方式发动參与的作用方式,如募集资金、政策宣传、价值引导等。

治理工具复杂众多,彼此之间具有一定的交叉性;同时,工具在主体之间是可以转换的,只要能够完成任务即可。从根本上来说,治理工具没有优劣之分,只有是否恰当之别,有助于治理目标实现的工具即为合适的。因此,在深度贫困地区扶贫,治理工具须要切实提升贫困农民的资本,主要应体现在如下三个方面:第一,每一种治理工具都应直接瞄准贫困农民的资本提升需求;第二,不同的治理工具可以适用于同一类型的资本提升需求;第三,贫困农民的资本提升需求应该通过多种组合的治理工具来满足。

三维资本匮乏:深度贫困地区农民的贫困状态

深度贫困地区是脱贫攻坚的硬骨头,也是2020年后反贫困的重点,主要包括“连片的深度贫困地区,西藏和四省藏区、南疆四地州、四川凉山、云南怒江、甘肃临夏等地区”、“深度贫困县”和“贫困村”。(见表3)以河北省为例,深度贫困地区的特征为“两高、一低、一差、三重”。“两高”即贫困人口占比高、贫困发生率高;“一低”即人均可支配收入低;“一差”即基础设施和住房差;“三重”即低保五保贫困人口脱贫任务重、因病致贫返贫人口脱贫任务重、贫困老人脱贫任务重。[11]从三维资本的角度来看,主要表现为物质资本高度缺乏、人力资本严重不足、社会资本非常贫瘠。

物质资本高度缺乏。深度贫困地区农村居民的人均可支配收入非常低,从表4可以看出,除西藏外,深度贫困地区的人均可支配收入都低于全国贫困地区的水平,特别是四省藏区,其2016年人均可支配收入只有7288元,低于全国贫困地区平均水平1164元。全区提供了50万个生态保护转移就业岗位,以及一些大型基建项目,为农牧民提供了务工机遇,从而增加了西藏农民的工资性收入。消费支出反映了生活的质量,深度贫困地区的人均消费支出都低于全国贫困地区的平均水平,其中南疆四地州与全国贫困地区平均水平相差1819元,且增速只有5.8%,可见其基础相当薄弱,脱贫难度相当大。[12]在投资方面,贫困地区的外来投资绝大部分来自政府,农民自身的融资难度很大。有研究指出,“贫困地区新型农业经营主体无论在融资成本、融资期限还是融资金额上,其满足程度都较低”[13]。

深度贫困地区多处于自然环境恶劣的青藏高寒山区、蒙新干旱区、西南喀斯特山区。高寒山区通常气候高寒,自然灾害频发;干旱区则干旱少雨,土地沙漠化严重,植被严重缺乏;喀斯特山区的植被破坏与水土流失严重。特别是“三区三州”,集自然灾害频发区、边境地区、生态脆弱与资源保护区、连片特困地区于一体。[14]还有学者将西藏地区划分为灾害频发贫困区、深山峡谷贫困区和高寒纯牧贫困区等类型。[15]这些地区的贫困农民拥有的土地贫瘠,虽然可能会有林场、水塘等自然资源,或者牛羊等私人财富,但是在交通不发达、市场不开放的情况下,拥有资源并不能真正拥有收入,更不能变现为资产。

由于国家推动危房改造工程和各地安居工程,全国农村和深度贫困地区农民的住户状况有较大改善,2016年,贫困地区居住在钢筋混凝土房或砖混材料房的农户比重比2012年上升了17.9个百分点。但是,深度贫困地区农村住户的整体居住状况还有很大的改善空间,特别是南疆四地州。(见表5)

人力资本严重不足。人力资本首先可以从人力资源的数量来判断。连片特困地区和重点县的贫困发生率都高于全国贫困地区的平均水平,每万人在读中小学生数量也远远低于全国平均水平。其次从劳动力数量看,图1显示,虽然劳动力数量整体上与全国平均水平相当,但是在15~64岁的人口中,四川、贵州、西藏等具有较大规模深度贫困人口的省(区)的比例还是偏低。[16]

健康程度是人力资本的重要指标。有数据显示,2016年,全国农村地区身体健康的人群贫困发生率为4.2%;身体基本健康的人群贫困发生率为6.3%,身体健康状况较差的人群贫困发生率为8.3%。从医疗保健方面来看,深度贫困地区的医疗卫生机构床位数、社会福利收养性单位数、社会福利收养性单位床位数均明显少于全国贫困地区平均数量(见表6)。另外,根据国务院扶贫办和中国残联统计数据,截至2017年2月,建档立卡贫困残疾人有335多万,由于劳动能力受限,现有很多产业扶贫政策和就业扶持政策他们未能充分享受。[17]贫困残疾人在教育、康复服务、重度残疾人家庭无障碍等方面发展严重滞后。[18]贫困农民当中精神病患者也很多,根据国家卫生计生委统计,截至2017年年底,全国在册严重精神障碍患者581万例,患病率居高不下,且因病致贫现象十分突出。[19]还有,2015年中国艾滋病发病率最高的5个省(市、区)(广西、云南、四川、重庆、新疆)均集中于西部,且新疆还是当年全国病毒性肝炎、甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒、肺结核等传染病发病率最高的省份。[20]从图2可以看出,2016年,深度贫困地区的儿童保健情况不容乐观。西藏、新疆地区的围产儿死亡率极高,极不正常;西藏和青海地区,5岁以下儿童中重度营养不良比重也过高。

劳动力的受教育程度也反映出人力资本质量。据统计,2016年,全国户主受教育程度为文盲的群体中贫困发生率为9.9%,户主受教育程度为小学的群体中贫困发生率为6.7%,户主受教育程度为初中的群体中贫困发生率为3.5%,户主受教育程度为高中及以上的群体中贫困发生率为2.1%。《中国人口和就业统计年鉴(2017)》显示,西藏、貴州、云南、四川、青海、甘肃、宁夏等深度贫困地区较多的省(区),受教育程度为小学及以下人口的比例分别为69.6%、42.2%、39.5%、33.3%、32.9%、32%、23.4%,远超过全国平均水平(20.1%)。[21]

对于深度贫困地区来说,职业技术培训是有效的脱贫手段,因此职业培训机构与学员的数量可以从一个侧面反映当地的人力资本质量。表7反映出,深度贫困地区的技工学校数量除新疆外都远远少于全国平均数,其中青海和宁夏最为明显。招生农业户口学生的数量还需要增加,向农村开展的培训也要加强。

社会资本非常贫瘠。社会资本可以解释一个地区的贫困。有学者反思:“为什么有的贫民区能够快速转变,有的贫民区却一直陷于困境?为什么有的农村有效地利用了扶贫基金,而有的却把资金浪费掉了?”[22]这些都与社会资本有关。社会资本丰富的地区,发展程度就高;社会资本贫瘠的地区,发展程度就低。

深度贫困地区相对封闭,生活其中的居民其交往的圈子大多局限在本县甚至本镇范围。有研究者发现,“贫困程度越高,异地迁移意愿越弱,贫困人口多在本地发展”。[23]这是因为,贫困农民的专业技能较差,外出务工也只能从事收入较低的简单体力劳动,而在当地还能从事一些政府推广的工作。当然,也有一些贫困农民会承受不了外出务工的劳动强度,好吃恶劳的懒汉也不少。长期处于贫困状态,也让一部分农民安于现状,避免任何可能的风险。相对于非贫困者,贫困者“往往表现出悲观、短视与缺乏意志力的心理特征,在决策时不敢承担风险、不重视长期利益且畏惧困难,对决策、经济行为和收益产生重大影响”。[24]例如,农民们宁愿选择看得见的养殖牛羊来脱贫也不愿意选择可能存在一定风险但利润较高的其他扶贫项目;很多农民半工半农,甚至赚了一点钱后就辞职回村。[25]

社会交往圈的狭窄导致内部竞争的加剧。这些竞争体现在很多方面,如贫困者身份、生活的幸福感、自主脱贫能力、参与社区事务的积极性,等等。一旦竞争无法在理性和合规的范围内开展,就会严重损害地方社会资本。主观性非常强的幸福感一直被党和国家重视,人民对美好生活的向往是党的奋斗目标,但是,如果当地居民都觉得贫困无所谓,不积极自主脱贫,那么该地就会陷入自我麻醉的“幸福感”当中。在扶贫资源上的内部无序竞争会损害社区居民的互信度,并进一步恶化地方治理水平,加之大家都看重切身利益,公共事务的参与度就不会太高,结果就是陷入“不信任-不参与-利益无法满足-更高程度的不信任-更高程度的不参与-持续的利益无法满足”的恶性循环。具体到贫困农民来讲,有研究者通过调查指出,贫困户相对于非贫困户更关心物质生活,较少关注村庄民主建设;由于能力较差,贫困户也往往被排斥在村庄事务之外。[26]

另外,深度贫困地区中的“三区三州”都是民族地区,有多种宗教传播。比如,藏传佛教深受藏区居民信仰,新疆宁夏甘肃等地部分贫困农民信仰伊斯兰教。宗教不仅影响了生活方式,还影响到居民对贫困、财富的认识,从而使其产生迥然不同的人生观与价值观。例如,有学者指出,西藏宗教的消极影响很强,有的贫困农民每年都会在宗教方面花费很多,而且根本没有财产积累的观念。[27]

治理工具选择不当:深度贫困地区难以脱贫的原因

自1986年开始,政府主导扶贫开始大规模地推进,出台了一系列政策规范;1994年实行《八七扶贫攻坚计划》,融入社会主义市场经济的发展浪潮,市场治理工具发挥着强大的作用;21世纪以来,全世界治理改革的大环境推动了我国社会力量广泛参与农村扶贫,社会治理工具的效用越来越明显。政府、市场和社会三类治理工具各具优势,合力推动了我国精准脱贫工作的平稳发展,但也有弊端,治理工具影响到脱贫的质量。

过于强势的政府治理工具影响扶贫绩效。自上而下的压力型体制产生了非常多的强制性治理工具,在扶贫领域当中最为突出的两种是:指标和项目。因为国家规定在2020年全面建成小康社会、不让一个人掉队是硬指标,所以各级都在按照这个指标要求,安排分阶段、分地区的精准脱贫行动。指标具有非常大的强制性。其一,指标限定了资源投入的范围和方式。比如,当确定某村为贫困村、其他村为非贫困村时,所有非贫困村的居民都不能享受扶贫资源,哪怕是其实际的贫困程度远远超过贫困村中的部分居民。同样,在同一个贫困村范围内,如果只有20户的指标,那么排名为第21位的农户就不能享受到扶贫资源,即使其贫困程度与前20户没有差别。其二,指标限制了参与单位的创造性。参与扶贫的各个政府单位都必须完成一些硬性的指标,如参与的地区、时间段、结对的村庄、帮扶的农户、投入的资源数量、任务数量、派遣的干部级别,等等。可想而知,在这样严格的指标约束下,参与扶贫的单位不可能有自身的创造性。其三,指标影响了扶贫绩效。指标多数情况下以数字的方式体现出来,而数字又相对容易编造,满足了数字上的要求,就能完成任务。比如,人均收入达到2300元即可完成脱贫,那么不去提升贫困农民的能力让他们能够自主脱贫,而是直接给予其2300元则既省时省力又能完成任务。项目式扶贫之所以存在,是因为政府掌握了太多的扶贫资源,各级单位或贫困农户只有通过项目申报的形式才能获得这些资源,扶贫变成了项目竞赛,产生很多没有实际效用的扶贫行为。首先,项目会排除最贫困的农户。最贫困的农户和最贫困的贫困村,有可能最没有能力填写项目申报材料,其知识和能力也决定他们不能够选择到恰当的脱贫项目,因此扶贫资源就流向了那些有能力填写申报材料、发现脱贫项目的相对富裕的地区或农户。同时,基层政府会有意识地垄断项目的话语权,将自身的利益需求安排在项目当中,如“乡村基层单位往往出于对政绩的需求动机,通过影响项目资源的分配来打造项目‘示范点,以致扭曲扶贫项目的最初目标”。[28]其次,项目会降低扶贫绩效。项目的存在增加了大量的无效工作,比如,填表、送审、评审、检查、验收、评估等,花费一部分扶贫资源,还会助长形式主义的风气。最后,项目会强化贫困地区和农民对政府的依赖。因为只有通过项目才能获得脱贫资源,而政府掌握了最多的扶贫资源,那么参加扶贫的各个组织单元与个人、需要脱贫的各个地区与贫困农民,都会想方设法来接近掌握扶贫资源的政府部门甚至个别的工作人员,从而形成对他们的依赖,限制了主动性和积极性。比如,贫困地区和贫困群体可能会编造一些资源所有者所需要的项目,而非当地或自己所需要的项目来获得资金,从而降低资金的使用效率。

在精准扶贫过程中,政府也采取了很多激励式的治理工具,在我国实施最为长久的是“小额信贷”和“以工代赈”。这两种工具在我国反贫困事业中取得过非常重要的成就,但也存在一些不足。“小额信贷”方面的问题较多,很多研究指出,小额信贷是国家财政扶贫当中漏出率最高的扶贫方式。深度贫困地区是否能够采用小額信贷的方式呢?当然是必须的也是可行的,要知道广为人知的乡村银行模式就产生于孟加拉国最贫困的地区。我国的小额信贷的扶贫绩效相对较差,主要表现在:能够贷款的主要为相对富裕的农户、还款率低。根本原因在于小额信贷的制度设计存在一定的问题。有研究者指出,在贵州某地,当地政府为了完成任务,通过“扩大借贷群体范围,降低借贷门槛”“增加信贷吸引力,贷款额度普遍升高”“还贷无压力,从到期归还本息变为到期归还利息”等所谓的创新性手段,最终导致“金融扶贫内卷化”。[29]这样的制度设计只考虑了如何把贷款放出去,而对贫困农民缺少约束力,忽视了人性之中的“经济人”属性,造成了贫困农民彼此之间只攀比借到了多少钱而不考虑能不能还上,更有甚者,还以群体的形式赖账,完全没有体现出制度的激励作用。“以工代赈”是漏出率最低的扶贫方式。有学者指出,“与‘输血式扶贫政策相比,‘以工代赈在提供食品保障、增加区域基础设施和社会服务供给、吸纳整合剩余劳动力资源、补充就业收入等方面具有综合性的扶贫功效和脱贫价值,是国家反贫困战略由‘输血变‘造血的有效的政策工具之一”。[30]深度贫困地区适合更加广泛地推行“以工代赈”扶贫方式,但是,因为有些贫困地区的较为落后的传统和贫困农民自身的生活习性,特别是在脱贫变成帮扶的任务的环境下,贫困农民用劳动换取报酬的积极性也越来越低了。

深度贫困地区脱贫最为困难的实际上是“因病致贫人群、因灾和市场行情变化返贫人员、贫困老人”这三类人。[31]政府治理的保障性工具主要适用于他们,正在推广的健康扶贫工程等社会保障安排从体制、制度和资源配置要求等方面进行了努力,取得了一定的成效,但也存在许多问题。其一,积极自主的反贫困观念尚未深入人心。比如,因病致贫主要强调的是身体的疾病、可见的疾病,从长远来看,贫困农民的健康是一个综合性指标,除了身体健康之外,还有心理的健康;除了不生病之外,无污染的自然环境、良好的社区氛围、健全的制度环境等都不可缺少。大量的无偿资金投入、高度优惠的政策倾斜,降低了贫困农民自主脱贫的积极性,甚至出现因为贫困才有资格获得资源而争当贫困户的反常现象。正如有学者所指出的,高效的社会救助反贫困安全网的保障与救助存在制度化边际效应递减问题,会导致贫困群体自身的能动性被削弱。[32]其二,存在一定的简单行政和僵化行政行为。病痛和灾害是不以人的意志为转移的,往往是突发性的,那么以是否患病或是否受灾来安排扶贫资源就会排除很大一部分潜在的贫困农户,这样提供的健康服务和扶贫救助将会永远落后于实际情况,所以需要适度的弹性空间、灵活的政策应用机制。其三,救助与需求之间有不一致性。虽然国家政策对贫困人口有非常多的优惠,倾斜力度非常大,很多的社会保障服务几乎无偿地供给,导致政策在一定程度上有失公平性,但是,贫困农民习惯于完全免费地享用社会服务。另外,有很多资金投入是带有条件的,并不允许投入社会保障方面,但是实际上却被社会保障服务占用,有研究指出,在南疆四地州,“信贷用途转移现象突出,约21%的建档立卡贫困户将扶贫小额信贷用于看病、买房、子女上学等领域,与发展生产初衷不符”。[33]

强调盈利的市场治理工具排斥真正的贫困者。市场是逐利的,不可能要求参与扶贫的企业忽略利润追求而全力承担社会责任,所以一些真正的贫困者就会被市场排除在外。但是,不能因为市场的逐利性就排斥市场,要正面地看到市场对区域发展的带动性。对于深度贫困地区来说,市场化程度不高,缺少企业进入,资源无法产业化、商品化,是其贫困的重要原因。同时,贫困农民往往难以获得市场信息,联通贫困地区的信息网络很贫瘠,阻碍了市场工具的正常使用。

也有很多企业积极参与扶贫,承担社会责任。例如,企业+农户、企业+协会+农户等扶贫方式就产生过很好的效益,当然也存在一些问题。其一,有能力带动贫困农户脱贫的企业较少,且企业自身的经营能力参差不齐,理想的效用并未充分发挥出来。其二,缺乏扶持与协作,企业难以单独带动脱贫。尽管有国家政策的支持,但是在实际运行过程中,政策的要求在地方并未全部落实。企业的融资难问题比较突出。其三,有很多地方缺少企业发展的制度环境、基础设施环境,贫困农户等、靠、要思想也影响到企业的帮扶积极性。有些地方将参与扶贫作为一种任务强制性地要求企业完成,造成企业在扶贫中并不从自身的优势出发,也不考虑贫困地区和贫困农民的真实需求,只是花钱应付,甚至拒绝参与。

尚显稚嫩的社会治理工具缺乏持续的扶贫能力。社会组织向贫困农民提供低价甚至无偿的专业性服务是其扶贫的主要形式。因为有众多性质不同的社会组织,所以其服务领域涵盖了教育培训、医疗卫生、技术指导等贫困地区最为紧要的方面。另外,从20世纪末期开始推广参与式扶贫以来,社会组织在村庄治理、公共事务参与、社区能力提升等方面也发挥了重要作用。然而,社会组织参与扶贫面临的最大问题依然是无法得到贫困群体的充分信任。首先,贫困农民会质疑社会组织提供的服务是否具有政治和经济上的有效性。如果没有政府官方渠道的认可,社会组织提供的服务质量再高,贫困农民也会以得不到政府资源而拒绝参加。其次,社会组织的服务往往并不是完全免费的,有的时候还会有一定的盈利行为,难以得到贫困农民的完全认同。很多的教育和培训活动,需要贫困农民花费一定的成本,这与政府完全免费的服务供给方式有差别。

社会组织尽管发育程度还较低,但是已经成长为约束政府行为的重要力量。因此,政府对社会组织的态度是影响其健康发展的重要因素。在扶贫领域,政府早就开始向社会组织购买公共服务,只是各地的态度不同。有些地方政府将社会组织正常开展的监督、评估行为看成是挑刺,认为其严重影响到当地的发展;而有的地方则广泛动员社会组织参加扶贫绩效评估,因为社会组织更贴近贫困群体,所以具有一定的动员能力。如上所言,地方政府的不同,社会组织在资金筹集、政策宣传、价值引导等方面的动员效果也有显著差别。

优化配置治理工具箱:深度贫困地区的脱贫方式

治理工具不能匹配三维贫困是导致深度贫困地区脱贫效果不佳的主要原因。随着全面小康社会的建成,2020年后的贫困更多地表现为相对贫困,深度贫困地区依然是重点区域,仍然需要充分发挥政府、市场与社会的作用,优化配置治理工具箱,走出一条能够发挥所有工具的优势的协同脱贫之路。

结合贫困农民需求配置治理工具。农民的贫困是多维的,其脱贫需求有很大差异性,毫无疑问,最重要的需求是增加收入,然后就是基础设施和公共服务。有研究以重庆的48个贫困村为例,其农民的公共需求排序主要是“基础设施、基础教育、医疗卫生、环境保护”[34],但无论如何,贫困农民的需求都离不开物质资本、人力资本和社会资本三个方面,2020年后贫困农民的三类资本依然会非常少,要通过不同的治理工具来满足。

首先,多渠道增加贫困农民的物质资本。物质资本是脱贫的基础,增加物质资本主要应通过政府的强制性工具和市场的逐利型工具来完成。物质资本,特别是收入的增加,主要还是靠市场来完成。政府要通过出台政策规范来引导扶贫主体的行为,搞活贫困地区的市场经济;引导企业进入贫困地区,推广企业+协会+农户等扶贫典范,奖励企业与贫困农民建立联系。企业要在追逐利润的过程中带领贫困农民提升经营能力、种养能力和盈利能力。

其次,全方位提升贫困农民的人力资本。人力资本是脱贫的关键,提升人力资本需要政府、市场与社会三种力量的全方位协同配合,要以政府治理工具为主导,积极发挥出社会治理工具的作用,规范市场治理工具。政府治理工具主要是教育和培训两个方面,能力的提升不是一蹴而就的,需要较长的过程,教育特别是基础教育需要政府全力保障,并建立多层次、有特色、符合农民需要的职业培训体系。社会治理工具主要是提升贫困农民的技术能力和参与能力,通过开展符合贫困地区和贫困农民需要的技术培训奠定脱贫的基础,通过宣传鼓动和知识传递来引导贫困农民参与社区公共事务,逐渐培养其参与公共事务的能力。市场治理工具侧重于通过不同的项目和市场行为将贫困农民培养成合格的市场主体。

最后,渐进地培育贫困地区的社会资本。社会资本是脱贫的保障。贫困地区的社会资本相对封闭和落后,需要较长时间来培育,政府、市场和社会都要发挥作用,特别是依靠市场治理工具和社会治理工具。从一定程度上来说,社会资本是民间自发形成的。市场治理工具可以培养贫困农民的民主意识、平等观念和契约精神,通过参与公平的市场竞争来获得社会地位和荣誉,以实现自身的价值理想。社会治理工具可以培养贫困农民的权利意识、协商观念和合作精神,通过参与公共事务来获得成就感和归属感,以实现自身的价值理想。政府治理工具应该给予社会资本养成以法律和规范的保障,对破坏良好社會资本形成的行为予以惩罚。

差异化、个性化地配置治理工具。深度贫困地区的致贫原因有“集革命地区、民族地区、边疆地区于一体;基础设施和社会事业发展滞后;社会发育滞后,社会文明程度低;生态环境脆弱,自然灾害频发;经济发展滞后,人穷村也穷”,[35]脱贫难度最大的群体为“老人、病人、懒人”,要对症下药,根据不同的情况配置有差别的个性化的治理工具。

首先,按照行为能力配置治理工具。对于有行为能力的贫困农民,要以激励性治理工具为主。当前的扶贫过程中,有些地方片面地根据“贫困”来投入资源,甚至是免费无偿地提供资源。从某种意义上来说,贫困农民也是经济人,也有自身的利益权衡,当其可以不经努力就获得收入和资源的时候,就不会主动去工作和劳动。对于这些有行为能力的贫困农民,即使他们非常贫困,也应该主要以激励性治理工具来进行扶持,如以工代赈。提供小额信贷给他们时,必须严格规定利息和偿还期限。对于无行为能力的贫困农民,要以保障性治理工具为主,并且,所有深度贫困地区的居民,只要是无行为能力,无论是否被认定为贫困户,都应该一视同仁地给予无偿的基本保障。保障性工具的运用也不能僵化,因为有相当一部分非贫困农户可能会因灾、因病而陷入贫困,要对所有因灾因病而丧失行为能力的贫困者给予免费保障。

其次,按照群体差异配置治理工具。深度贫困地区有不同的特征,要采取恰当的治理工具来脱贫。在自然资源丰富的深度贫困地区,要不断开拓市场化改革,将资源加工成商品以增加农民收入;在高寒山区、沙漠化地区等不宜人居的深度贫困地区,要通过易地扶贫搬迁来改善农民的生存环境。不同的贫困群体也有差别,贫困老人和五保户,要全部纳入国家社会保障范围;儿童要享受全免的基础教育;残疾人要依据其具体情况有选择性地扶持就业;地方病患者要根据其疾病和贫困状况而给予合适的费用减免。

最后,适度提供个性化的治理工具。贫困状态的特殊性体现在很多方面,最为极端的是,所有贫困状态都集中于一个贫困农户。病患、残障、年老、妇女、儿童,甚至教育升学等深度贫困特征均汇集于特定的家庭,那么对于这样的特殊个案必须适用定制式的治理工具,从方方面面对其进行保障和关怀。个性化也体现在治理工具本身,当下的扶贫很多情况下采取包干制的形式,即由某个扶贫单位或个人结对帮扶直到脱贫,除该主体之外,贫困者几乎不能享有其他的资源,这种形式应逐渐减少。贫困者作为自然人和公民是有资格享受合法的扶贫支持的,同时很多情况下单一的扶贫主体并不能完全缓解贫困者的贫困状态。因此,个性化的治理不能排斥任何一个贫困者充分享有其本身应该享有的合法资源。

立足长远地配置治理工具。贫困有可能一夜之间就出现,反贫困却需要更长的时间,对于深度贫困地区更是如此。脱贫不能够只考察一时的状况,甚至不能只考虑一代,而应该更持久;不能只追求眼前的物质财富,而应该追求长久的幸福生活,扶贫治理工具要致力于实现这些目标。

选择有效避免贫困代际传递的治理工具。贫困的代际传递主要表现在地区和家庭两个层面。以资源消耗为手段的不可持续性发展是贫困地区贫困代际传递的主要原因。要避免此类传递,治理工具需要改变原来单纯追求经济指标的导向,以绿色GDP为目标追求;另外,在产业选择上应该依托信息化、网络化和数字化等工具来发展农业、农产品加工业等符合地区实际的产业,而不能片面追求大而全、不符合地区实际的工业化。从此角度而言,政府治理工具是保障贫困不会代际传递的主要工具,要用政策、规划来引导和规范地区的可持续发展;市场治理工具只能在政策范围内发挥次要作用。就家庭层面而言,避免贫困的代际传递要提升家庭子女的能力和素质,要依靠政府治理工具和社会治理工具。政府要保障贫困家庭的学生接受免费的基础教育、有针对性的高等教育和职业技术培训;而社会要从生活当中培养贫困家庭成员符合社会发展程度的价值观念。当然,市场也可以在就业岗位方面发挥部分作用。

配置以幸福权为终极追求的治理工具。幸福权是公民权的重要组成部分,幸福权是否被满足可以衡量出政府的治理状态。公民的幸福感可以通过很多因素来衡量,比如“物质丰裕感、精神充实感、政治清明感、社会和谐感、生态舒适感”[36]等,影响幸福感的因素也有很多,几乎涉及人类生活的所有方面,但是从根本上来说,主要有收入水平、健康状态、社会保障水平、社群氛围等。当收入水平较低时,绝对收入的增长能导致幸福感的增强;但当收入达到一定水平后,绝对收入的增加就只是数字而已,收入者已经体验不到过多的幸福感,这就是“幸福感悖论”[37]。可见,对于深度贫困地区的贫困农民来讲,首要任务是提高收入水平。但是要长久地提升其幸福感,只是提高收入水平还不够,还需要加强贫困农民的保健能力,提升其健康水平;健全社会保障能力,切实落实相关的保障措施;不断营造融洽的社区氛围,使贫困农民得到精神、心理和价值上的满足。反贫困治理工具必须以这些为目标来综合性地运用。

小结

造成深度贫困地区贫困的原因和促使其摆脱贫困的举措与其他地区并没有过多的差别,三维资本的短缺需要依赖于政府、市场和社会等三类治理工具的协同来予以改善。2020年之后,随着绝对贫困的消除以及相对贫困的凸显,深度贫困地区要统筹规划,积极推进城乡融合发展,建立城乡基本公共服务均等化的保障体系,不断提升服务质量与水平。这些均离不开政府的主动谋划、市场的开拓创新和社会的志愿参与。因此,无论是深度贫困地区还是一般的贫困地区,都要从更长远的角度来考虑如何重构政府治理工具、市场治理工具和社会治理工具,如何对它们进行优化配置,既高效发挥各自的优势又能够协同互补发挥出整体战斗力,从而推动精准扶贫的有效性,实现精准脱贫的可持续性,长效地解决相对贫困。

(本文系湖南省社会科学基金项目“湖南省贫困地区新农村建设中的政府作用研究”和湖南省社会科学基金项目“我省加快精准扶贫与精准脱贫的体制机制和政策创新研究”的阶段性成果,项目编号分别为:11YBA332、16ZDB02)

注释

[1]汪丁丁:《资本概念的三个基本维度--及资本价格的个性化演变路径》,《哲学研究》,2006年第10期,第22~26页。

[2][6]黄承伟、沈洋:《完善我国新型农村扶贫开发战略的思考——论“三维资本”协同下的反贫困机制》,《甘肃社会科学》,2013年第3期,第139~142页。

[3][美]西奧多·W·舒尔茨:《论人力资本投资》,吴珠华等译,北京经济学院出版社,1990年,第8~10页。

[4][美]罗伯特·D·普特南:《使民主运转起来》,王列、赖海榕译,南昌:江西人民出版社,2001年,第195页。

[5][22]杨雪冬:《社会资本:对一种新解释范式的探索》,《马克思主义与现实》,1999年第3期,第52~60页。

[7]陈振明:《政府工具研究与政府管理方式改进——论作为公共管理学新分支的政府工具研究的兴起、主题和意义》,《中国行政管理》,2004年第6期,第43~48页。

[8]张璋:《政府治理工具的选择与创新》,《新视野》,2001年第5期,第39~41页。

[9]Salamon; Lester.M. & Odus.V.Elliot, Tools of Government: A Guide to the New Governance, New York: Oxford University Press, 2002, p. 21.

[10]钱海梅:《治理工具创新:激活内生型社会信用秩序》,《理论与改革》,2014年第6期,第104~107页。

[11][35]习近平:《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》,《党建》,2017年第9期,第4~9页。

[12]除特殊说明外,本文所有数据均来源于国家统计局住户调查办公室编:《中国农村贫困监测报告(2017)》,北京:中国统计出版社,2017年。

[13]华中昱、林万龙:《贫困地区新型农业经营主体金融需求状况分析——基于甘肃、贵州及安徽3省的6个贫困县调查》,《农村经济》,2016年第9期,第66~71页。

[14]李俊杰、耿新:《民族地区深度贫困现状及治理路径研究——以“三区三州”为例》,《民族研究》,2018年第1期,第47~57页。

[15][27]徐伍达:《西藏打赢深度贫困地区脱贫攻坚战的路径选择》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2018年第5期,第57~62页。

[16]我国深度贫困地区主要在“三区”“三州”地区和深度贫困县,它们大部分位于西藏、新疆、四川、贵州、云南、青海、甘肃等地,所以在没有具体的深度贫困地区数据时,本文尽量以这些省区的数据来代替,下同。

[17]《我国有建档立卡贫困残疾人335万 帮扶措施仍需更加精准》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2017-10/09/c_1121776187.htm。

[18]汪三贵、曾小溪:《后2020贫困问题初探》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》,2018年第20卷第2期,第7~13页。

[19]《我国在册严重精神障碍患者人数达581万》,新华网,Http://www.xinhuanet.com/local/2018-01/26/c_1122323778.htm。

[20]国家卫生和计划生育委员会:《中国卫生和计划生育统计年鉴(2016)》,北京:中国协和医科大学出版社,2017年,第260~266页。转引自王国敏、张宁、杨永清:《贫困脆弱性解构与精准脱贫制度重构》,《社会科学研究》,2017年第5期,第67~76页。

[21]国家统计局人口和就业统计司:《中国人口和就业统计年鉴(2017)》,北京:中国统计出版社,2017年,第154~155页。

[23]陆枭麟:《超越道路之争——基于人的需求视角的西部山地贫困地区城镇化模式探析》,《城市规划》,2015年第39卷第10期,第75~82页。

[24]叶初升、高考、刘亚飞:《贫困陷阱:资产匮乏与悲观心理的正反馈》,《上海财经大学学报》,2014年第4期,第44~53页。

[25][28]孔令英、郑涛、刘追:《集中连片民族特困地区精准扶贫项目实践困境与原因阐释——基于南疆地区S县W村的项目案例》,《农业经济问题》,2017年第10期,第35~43页。

[26]陈前恒、林海、吕之望:《村庄民主能够增加幸福吗?——基于中国中西部120个贫困村庄1800个农户的调查》,《经济学(季刊)》,2014年第13卷第2期,第723~744页。

[29]舒丽瑰:《深度贫困地区金融扶贫内卷化——以贵州S民族乡的金融扶贫状况为例》,《贵州社会科学》,2018年第5期,第159~163页。

[30]康镇、林闽钢:《“以工代赈”作为国家治理工具的历史考察》,《理论探讨》,2017年第2期,第34~38页。

[31]《国务院扶贫办:采取超常规则方法让深度贫困地区脱贫》,新華网,2017年7月6日,http://www.xinhuanet.com/city/2017-07/06/c_129649132.htm。

[32]匡亚林:《“全景式”反贫困安全网治理研究》,《国家行政学院学报》,2017年第2期,第57~61页。

[33]李学武:《金融支持深度贫困区脱贫》,《中国金融》,2017年第23期,第88~89页。

[34]徐鲲、鲁钊阳:《贫困村农民脱贫需求缺口问题研究——以重庆市三类48个贫困村为例》,《西南大学学报(社会科学版)》,2010年第36卷第1期,第127~131页。

[36]严翅君:《全面小康社会的幸福指数构成探讨》,《唯实》,2010年第5期。

[37]Richard A. Easterlin, Robson Morgan, Malgorzata Switek, & Fei Wang, "China's Life Satisfaction, 1900-2010", Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(25), pp. 9775-9780.

责 编/肖晗题

Select the Governance Tools for the Sustainable Poverty Alleviation

in the Poverty-stricken Areas

Xu Yuanyuan

Abstract: The poverty of the poverty-stricken areas is mainly manifested by the shortage of the "three-dimensional capital" of physical capital, human capital and social capital. The government governance tools, market governance tools, and social governance tools have played an important role in helping the poverty-stricken areas, but the improper selection of the tools has also made it difficult for them to eliminate poverty. The reason is that the strong government governance tools may affect the poverty alleviation efficiency, the for-profit market governance tools may reject the real poor people, and the inceptive social governance tools are incapable of sustaining poverty alleviation. To achieve sustainable poverty alleviation, we must take into account the needs of the poor farmers, adopt differentiated and tailored measures, and optimize the selection of governance tools in the long run.

Keywords: governance tools, three-dimensional capital, poverty-stricken areas, targeted poverty alleviation

许源源,中南大学公共管理学院教授、博导。研究方向为地方治理、农村扶贫。主要著作有《中国农村扶贫:对象、过程与变革》《中国农村扶贫瞄准:定点部门与NGO的视角》等。