立德树人背景下小学信息社会责任培养的应用研究

江苏省南京市力学小学 刘映川

伴随信息化时代的来临、科技的飞速发展,信息社会责任在当今社会中占有越来越重要的地位。人类作为信息的开发者、使用者和传播者,无时无刻不在和信息打交道,信息技术在给人类提供帮助的同时难免会发生信息泄露、黑客入侵等危害。良好的“信息社会责任”素养不仅可以避免利用信息来伤害别人,也可以保护自己不受伤害。

2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上提出“立德树人是当代中国教育的根本任务”。青少年的成长如同穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。因此,在小学阶段信息技术课堂上培养学生信息社会责任、树立正确的价值观显得至关重要。

一、隐喻引导技术简析

隐喻引导技术是由哈佛大学商学院萨尔特曼教授在心理学、社会学、符号学、认知科学、视觉人类学等多个学科基础上撷取精华提出的一种结合非文字语言(图片)与文字语言(深入访谈)的研究方法。该技术以影像为依托,引发受访者思考,结合攀梯追问法和提炼归纳法等技术,从受访者的回答中挖掘所研究问题的潜在的意义,再通过案例叙述、感官影像、理性和感性混合等手段把案例背后深层含义呈现出来。简单来说,隐喻引导技术就是研究者通过一些技术手段让受访者对研究的问题表面认知产生共鸣,在不知不觉中与某种感觉、情绪、行为深层次地连接起来。

二、信息社会责任的内涵及建构过程

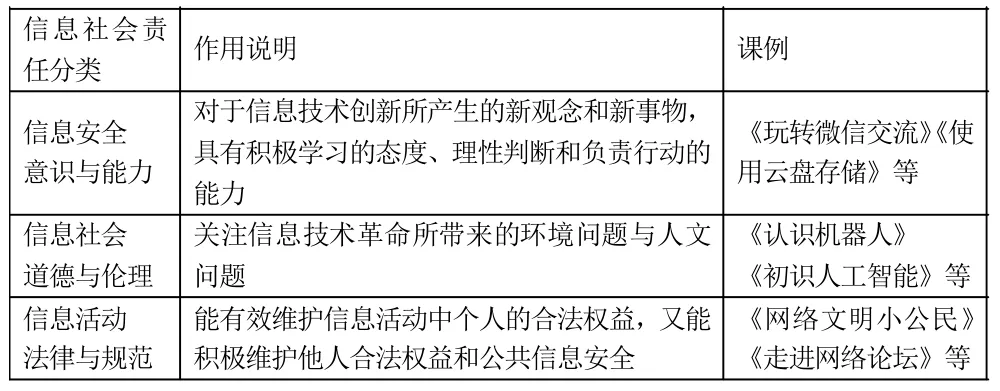

1.信息社会责任的内涵。在2017年版修订的《江苏省义务教育信息技术课程纲要》中明确指出,信息技术学科核心素养由信息意识、信息社会责任、数字化学习与创新、信息社会责任四个核心要素组成。其中,信息社会责任便是核心素养中的重要部分,它是指学习者在信息社会中的个体在文化修养、道德规范和行为自律等方面应尽的责任。信息社会责任在信息技术学科不同课程中表现形式有所不同,想要科学合理、有效地培养学生信息社会责任,需要明确信息社会责任在信息技术教学中有哪些分类。笔者结合2017年版修订的《江苏省义务教育信息技术课程纲要》中对信息社会责任的阐述将其进行了如下分类。

表1 信息社会责任分类和作用说明

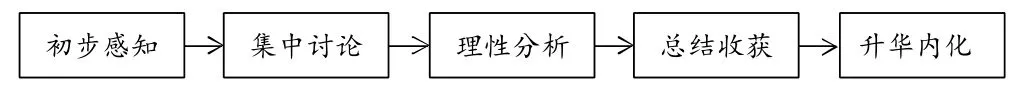

2.信息技术教学中信息社会责任的建构过程。信息社会责任的建构过程首先是学习者对案例的初步感知,再借助集体的智慧集中讨论各抒己见,然后对案例进行理性的分析,归纳出观点中的共同点,再对观点中的分歧不断反复地反馈纠偏,对案例中共同观点提炼升华,找到观点中的深层意义,并强化认可案例中共同观点,对共同观点进行内化,最终实现学习者对信息社会责任的建构。

建构主义学习理论是瑞士心理学家皮亚杰关于儿童认知发展创立的,该理论比较注重情境对学习的重要性,以及学习者基于自身积累对知识进行的主动建构。因此信息技术教学中信息社会责任的培养需要注意以下方面:(1)案例必须取材于现实,不能虚构,这样才能有真实感;(2)必须让每一个学习者参与进来讨论,用他们已有的知识、社会经验提出观点;(3)能够认可讨论后归纳好的共同观点并且内化,实现自我建构。

三、信息社会责任培养的教学实践

“全面深化立德树人、全面落实课程标准、全面重塑育人价值”是笔者所在学校2019—2020学年的奋斗总目标,学校更是提出了“重新设计教学”的教学主张。那么,如何在信息技术课堂中利用隐喻引导技术培养学生的信息社会责任成为笔者的研究方向,下面以两个教学实践案例展开研究。

1.生活化的感官影像。感官是重要的隐喻途径,俗话说“眼是心灵的窗户”。人类通过感觉器官获得信息,生活化的感官影像有助于学习者对研究主题的理解,有强烈的代入感,能够让学习者产生思考。

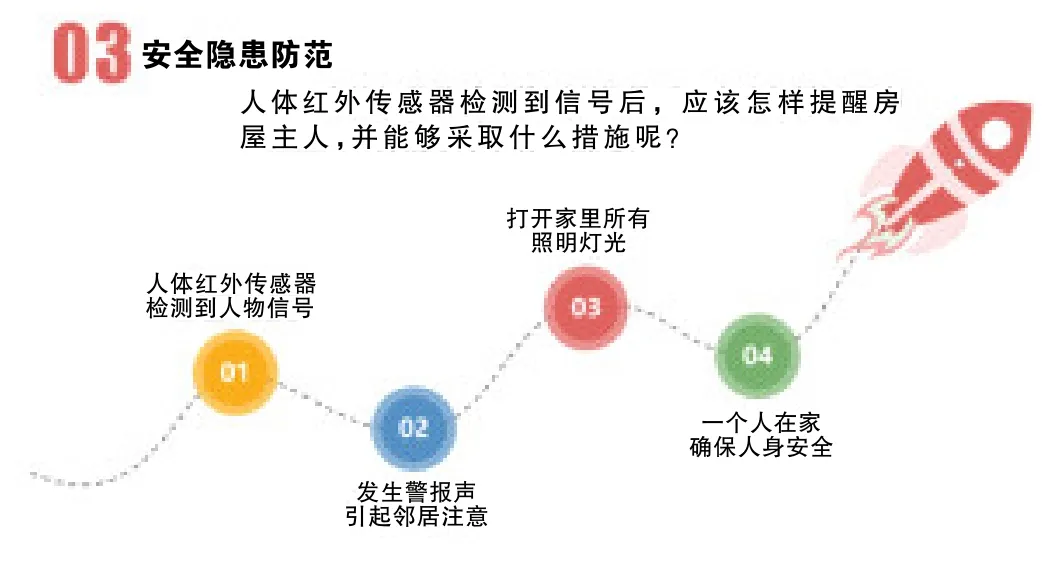

笔者在《智能家居安防》一课中,设计了一个“家中来了窃贼”的环节,利用家中的智能安防系统提醒房屋主人“家中来了窃贼”,提出讨论话题“一人在家时,遇到此类事件应该如何处理?”引发学生思考。

活动三:安全隐患防范。

教师:检测到信号后,应该怎么样提醒房屋的主人,并能够采取什么措施。(举例说明)

预设:监测到信号后,自动打开家里的所有照明灯光,发出报警声引起邻居的注意,从气势上吓跑行窃者。

讨论:一人在家时,遇到此类事件应该如何处理?

提示:一人在家时,遇到此类事件不是想着与歹徒搏斗,而是有效地保护自己,保证自己的人身安全。

【设计意图】通过这个环节让学生知道,安全防范措施借助物联传感技术实现间接地解决问题,而不是直接去面对问题,这样会是一件很危险的事。

“入室盗窃”是生活中并不常见的事件,但却和生活息息相关。案例的综述以及案件背景的交代,就会使学生感到毛骨悚然。再通过攀梯法不断追问,让一些本有英雄主义色彩的学生转换想法。“一个人在家时,遇到此类事件不是想着与歹徒搏斗,而是有效地保护自己,保证自己的人身安全。”让这样的想法不断地得到认可,从而塑造保护自我的意识。利用生活化的感官影像易于学生接受,便于学生挖掘案件背后的利弊关系,也利于学生树立保护自我的深层意义。

2.理性与感性的混合策略。对于信息技术课而言,最困难的教学知识点莫过于如何潜移默化地对学生进行爱国主义教育。因为对于我们这个学科是相对理性的,偏重于理性或感性,都会使教育的效果适得其反。那么如何在信息技术课上好爱国主义教育?就必须精确地考虑理性与感性的功能并将两者混合。

笔者在《认识机器人》一课中,设计了一个理性与感性混合的环节,利用中美两国航天数据的对比,以及中国后来居上的航天事业的发展,在理性、感性两个维度对学生进行了爱国主义教育。

(1)导入

观看视频《美国登月》。

师:同学们看完这个视频后有什么样的感想?

生(预设):兴奋、人类真伟大……

师:1969年7月20日,美国成为第一个将人类送上月球的国家,“阿波罗11号”的成功让人类登陆月球成为世界历史的重要一刻。我们不禁感慨人类终于不再局限于地球,而可以面向更广阔的太空。正如阿姆斯特朗所说的那样,“这是个人的一小步,却是人类的一大步。”我有一个问题想考考大家,你们知道中国首次接触太空是什么时候吗?

生(预设):不知道。1970年中国的首颗人造卫星“东方红一号”升空。

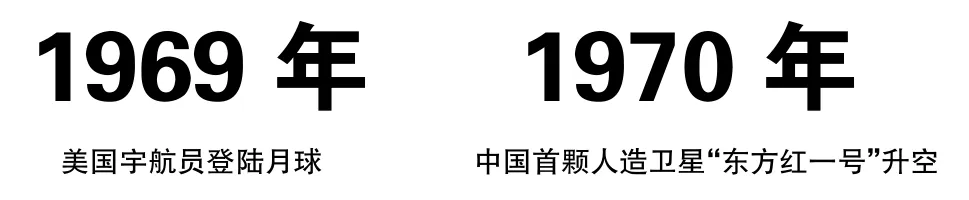

PPT对比两组数据1969年美国登月——1970年中国首颗人造卫星升空。

师:看完这组数据你是否感受到中美航天技术的差距,肩头上多了一份沉甸甸的负重感。我们暂时缓一缓,我请大家再看一则视频《嫦娥奔月》。同学们看完这个视频后又有什么样的感想?

生(预设):为祖国航天事业的蓬勃发展感到自豪。

师:的确,从1970年中国的首颗人造卫星“东方红一号”升空,到2003年杨利伟乘坐“神舟五号”飞船首次进入太空,再到2019年“嫦娥四号”成功着陆在月球背面,月球车“玉兔二号”月面巡视探测,每一个实例都在讲述着祖国母亲的日益强盛,也反映出了我国计算机技术、通信技术、机器人技术等多方面的重大突破。这些技术在探月过程中都起到至关重要的作用,而我们今天就要探讨其中的一个技术,下面来考考大家。

问:在探测未知领域时,人类通常都不会以身犯险,这时我们就要借助一项技术,你觉得是哪项技术?

生(预设):机器人技术。

师:是的,今天我们就一起来学习《认识机器人》。

(板书:认识机器人)

【设计意图】本节课以“登月”为主线,先后展示美国与中国的登月过程,让学生产生美好未来的憧憬,侧面反映中美之间航天的差距,激发学生爱国情感。

信息社会责任的培养不能只停留在隐喻引导的表象上,不能浅尝辄止,而需要体会其中深层次的意义。学生对于图像、数据深层次的理解,一是靠自身学习的感悟,二是需要教师的引导。学生可以从图像、数据的表象中看到中美航天事业的差距,但还没办法将差距深层次地内化成为自身的爱国情感。这个时候就需要教师通过深度引导促进学生深层次地理解,最终完成学生自身认识的建构。教师要充分展示理性数据的直观性、突出性,结合感性思维的渲染与烘托,不断提高学生信息社会责任。

一直以来,如何培养学生社会信息责任是困扰信息技术教师的首要问题。培养学生的信息社会责任,只有走进学生的深层意识,从而塑造学生正确的人生观、价值观。如何走进学生的深层意识?隐喻引导技术恰巧解决这个问题,它属于半结构访谈法,利用图片、视频的资源是学生喜闻乐见的教学形式,通过不断地攀梯追问法,与学生达成潜在意识的认可,进而深入学生的深层意识。

隐喻引导技术所倡导的理念与信息社会责任的培养理念不谋而合,隐喻引导技术为培养信息社会责任提供了途径,信息社会责任的培养为隐喻引导技术指明了目标,两者相辅相成。未来,隐喻引导技术如何更好地为信息技术课堂培养学生信息社会责任提供服务,还需要更多的课堂教学实践去研究。