棉秆炭施用方式对新疆灰漠土棉花生长及土壤性质的影响

冯 雷,唐光木,徐万里,耿增超,孙宁川,廖 娜

(1.西北农林科技大学 资源环境学院,陕西 杨凌 712100;2.新疆农业科学院 土壤肥料与农业节水研究所,新疆 乌鲁木齐 830092)

生物炭是由生物质(生物体及其排泄物)在缺氧或无氧的条件下,经过缓慢高温热解产生的一类难熔的、稳定的、高度芳香化的、富含碳素的固态物质,属于广义概念上黑炭的一种类型[1],在改善土壤结构[2-5]、防止土地质量下降[6-9]及作物增产[10-12]等方面已表现出可观潜力。越来越多的证据表明,生物炭施于土壤后可以显著提高土壤有机碳含量[13-14],有利于土壤团聚体的形成并降低土壤容重[15-17],同时可增加N、P等营养元素的转化速率,而且能够促进作物对P的吸收[18]。已有研究表明:生物炭显著提高了小麦、玉米、高粱和水稻等作物的产量及生物量。马莉等[19]的盆栽试验表明,生物炭可以提高灰漠土小麦的干物质量。陈心想等[20]以新积土为供试土壤,指出20 t/hm2生物炭轻微抑制了小麦和糜子的产量,但与对照相比仍提高了二者产量。唐光木等[21]以玉米为材料,通过控制生物炭输入,证实生物炭可以增加玉米生物量累积。尽管生物炭在提高土壤肥力和增加作物产量方面已被大量报道,但因土壤质地、生物炭和作物类型等的不同,耕地所需生物炭适用量及生物炭对作物影响仍存在差异,因而多数研究结论适用区域有一定局限。新疆灰漠土更是有别于目前研究的土壤。棉秆炭及施用方式也有别于其他类型生物炭,其输入对灰漠土性质和作物又会产生何种影响,也需进一步探究。

分布于干旱荒漠地带的灰漠土,是新疆主要农业生产区之一,直到2013年种植了全国棉花播种总面积的39.54%,棉花秸秆资源非常丰富,为棉秆炭生产及利用提供了有利条件。已有研究表明:棉秆炭影响作物产量、生物量和部分形态特征,形态特征主要集中在株高、茎粗两方面[22-23],然而,棉秆炭施用方式影响干旱区灰漠土棉田棉花叶片及根冠比等形态学特征的研究却鲜有报道。

本研究通过完全随机设计,比较分析不同处理下,棉秆炭输入对灰漠土理化性质和棉花形态的影响,从而为提高灰漠土耕地地力和棉秆废弃资源的合理循环利用提供科学指导。

1 材料和方法

1.1 研究区域概况

试验地位于国家灰漠土肥力与肥料效益野外科学观测台站,N: 43°95′26″,E:87°46′45″,海拔高度 680~920 m,年均气温 5~7 ℃,年降水量 180~250 mm,年蒸发量1 600~2 200 mm,属干旱半干旱荒漠气候[24]。试验地土壤为灰漠土,土壤基本理化性质如表1所示。

表1 试验地土壤理化性质Tab.1 Physical and chemical characteristics of soil in experimental field

1.2 试验设计及测定指标

试验运用完全随机设计,设计 6个处理,每一处理3个重复,共计18个小区。分别为CK为常规施肥处理(NPK),施纯氮 0.3 t/hm2;棉花秸秆每年炭化还田+常规施肥(NPKC),每年施棉秆炭2.625 t/hm2(按棉花秸秆7.5 t/hm2,炭化出炭率35%计算);棉秆炭22.5 t/hm2+氮磷钾(NPKBc1.5),棉秆炭施入量为耕层土壤重量的1%计算;棉秆炭22.5 t/hm2+氮低磷钾(N低PKBc1.5);棉秆炭45 t/hm2+氮磷钾(NPKBc3.0),棉秆炭施入量为耕层土壤重量的2%计算;棉秆炭45 t/hm2+氮低磷钾(N低PKBc3.0);纯氮施入量为0.3 t/hm2,基施40%,追施60%,磷钾肥作为基肥一次性施入,磷肥施入量为0.013 8 kg/m2(P2O5),钾肥施入量为0.006 kg/m2(K2O)。采用膜下滴灌栽培模式,棉花品种为新陆早41号。

本试验使用生物炭(BC)是棉花秸秆炭化后所得,炭化温度为450 ℃,其化学性质如表2所示。测定指标选择棉花植株单株叶面积、根冠比、花蕾花铃数,土壤有机碳、土壤含水量、容重、电导率和pH等指标,采用常规方法测定。

表2 450 ℃下棉秸秆生物炭化学性质Tab.2 Elementary chemical properties and element contents of cotton straw biochar under 450 ℃

1.3 研究方法

试验数据利用 SPSS v17.0 统计软件进行单因素方差分析(One-way ANOVA),多重比较采用新复极差法(Duncan),显著性水平设定为 0.05,用 Origin 8.5 作图。

2 结果与分析

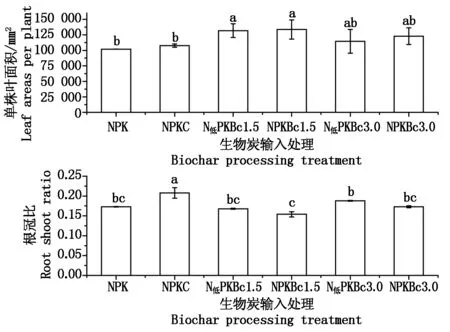

2.1 棉秆炭输入对植株形态特征的影响

棉秆炭施用方式明显影响棉花单株叶面积,但作用效果有一定差异(图1)。施用NPK肥(CK)时,平均单株叶面积最小为101 916.22 mm2,与 CK 相比,NPKC 处理组单株叶面积增加5.54%,但二者差异不显著(P>0.05)。在 CK 基础上,成倍增加棉秆炭的输入量,单株叶面积并没有完全随着棉秆炭输入的增加而增大,当每公顷添加 22.5 t棉秆炭,单株叶面积最大达到133 659.16 mm2,平均单株叶面积增加了 31.15%;随着每公顷棉秆炭增加至 45 t,平均单株叶面积反而减小了 11.84%,说明在施用棉秆炭时存在一个最佳施用量,可能在 22.5 t/hm2左右。

在N低PKBc1.5和N低PKBc3.0基础上增加相同施氮量,单株叶面积分别增加1.41%和7.26%。对比较低水平施氮量和正常水平施氮量,无论是施用较低水平还是正常水平N肥,施用棉秆炭且施用量大于等于 22.5 t/hm2,单株叶面积均减小,分别减小了8.10% 和 13.11%;无论是施用较低水平还是正常水平N肥,施用棉秆炭且施用量小于 22.5 t/hm2,单株叶面积均增加,分别增加22.54%和 24.27%;同时增加棉秆炭和N肥施用量,单株叶面积减小了 6.80%。几种处理下,单独有限度地增加棉秆炭可以达到最大程度增加单株叶面积目标。

棉秆炭输入导致棉花植株根冠比表现不同。几组处理中,对照处理 CK 的根冠比与NPKC处理差异显著 (P<0.05),与其他各组处理均不显著(P>0.05)。与CK相比,NPKC中植株根冠比增加了19.8%。NPKC处理根冠比显著大于其他处理 (P<0.05),比最小的根冠比增大了34.7%。较低施氮水平下,在施用22.5 t/hm2棉秆炭基础上增加一倍棉秆炭,根冠比增加11.6%,但差异不显著 (P>0.05)。在正常施氮水平下,施用45.0 t/hm2棉秆炭与施用22.5 t/hm2棉秆炭的根冠比差异不显著,但是增加了13.3%,比低氮水平的根冠比略大。

a、 b、 c表示P<0.05不同处理差异显著性分析。a, b and c represent P<0.05 for the significant analysis of different treatment differences.

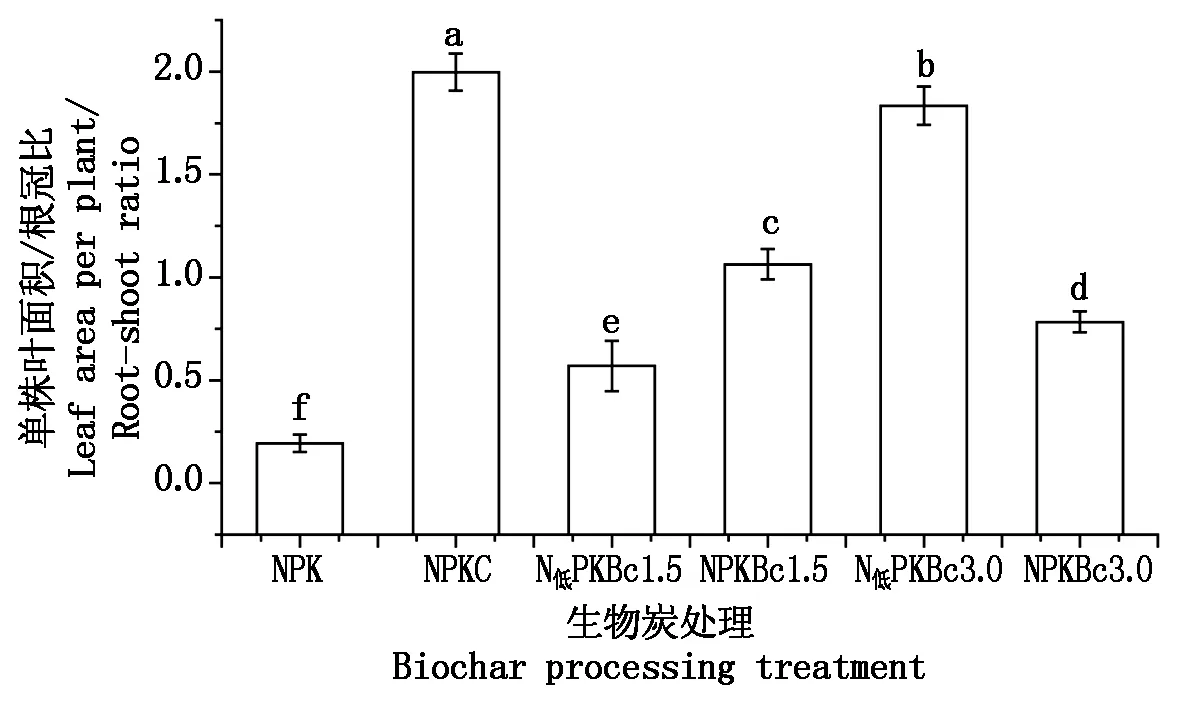

棉秆炭对于棉花植株单株叶面积和根冠比影响不同,最显著的特点是正常施氮量下,单株叶面积达到最大,而此时的根冠比却最小(图1)。在正常施氮水平下,施用22.5 t/hm2的棉秆炭,使得单株叶面积比值与根冠比(β)接近于1;NPKC和N低PKBc3.0处理下,β远大于1;其他几组处理的β值均小于1(图2)。可见,不同施氮量和棉秆炭处理组合,棉花叶片在植株整体中所占比例差别极大。

图2 棉秆炭输入对植株不同部分活力的影响Fig.2 The energy of different part of plant influenced by biochar processing

2.2 棉秆炭输入对作物花蕾花铃数的影响

不同施用量的棉秆炭棉花花蕾花铃数有明显差异,如(图3)。连续施用棉秆炭(NPKC)与对照CK之间的花蕾花铃数存在显著差异(P<0.05),NPKC的花蕾花铃数减少了12.18%。从NPKC到N低PKBc1.5,减少施氮量同时增加棉秆炭施用量,花蕾花铃数增加(P<0.05),增加了45.67%。处理NPKBc1.5与N低PKBc1.5之间的花蕾花铃数差异显著(P<0.05),增加了7.48%。与处理N低PKBC1.5相比,施用棉秆炭45.0 t/hm2低氮水平的花蕾花铃数显著减少(P<0.05),减少29.25%;施用棉秆炭45.0 t/hm2,同时增加施氮量至正常水平,花蕾花铃数显著增加。增加N,同时增加棉秆炭施用量会导致花蕾花铃数一定程度减少。

图3 不同棉秸秆棉秆炭处理下的花蕾花铃数变化特征Fig.3 The rule of numbers of bud and bell under different cotton biochar

2.3 棉秆炭输入对土壤属性的影响

2.3.1 不同棉秆炭输入对土壤有机碳影响 随棉秆炭输入增加,有机碳含量明显增加趋势(图4)。不同施氮量当施入大于等于45 t/hm2的足量棉秆炭,土壤有机碳含量达到试验最大值17.23 g/kg,与NPK处理相比增加79.72%。棉秆炭增量小于22.5 t/hm2,NPKC处理组与NPK处理相比增加8.54%。增加22.5 t/hm2棉秆炭,土壤有机碳含量增加64.71%。N低PKBc1.5基础上增加1倍的棉秆炭,土壤有机碳含量增加10.29%;正常水平施N量,NPKBc1.5增加1倍的棉秆炭,土壤有机碳含量平均增加10.2%。

图4 不同棉秆炭处理下的有机碳变化规律Fig.4 Variation of the organic carbon with cotton biochar

2.3.2 不同棉秆炭输入后土壤电导率和pH值的变化特征 土壤电导率和pH值变化如图5所示,施N同时棉秆炭施用量≤22.5 t/hm2时,土壤电导率和pH值呈现相似的变化,都是随着棉秆炭施用量增加,呈现增加趋势,当棉秆炭施用量大于 45 t/hm2,电导率仍增加,但土壤pH值明显降低。NPKC处理与NPK处理相比,土壤电导率突然增大,随后又有所降低,后逐渐变大。与仅施用NPK肥相比,施用足量 45 t/hm2棉秆炭,土壤pH值降到7.09,降低1.16%,电导率增加到7.00 mS/cm,增加了22.09%。由此可看出,棉秸秆碳一定程度上降低了土壤酸碱度。

图5 不同棉秆炭处理下土壤电导率和pH值的变化规律Fig.5 Variation of the soil electric conductivity and pH with cotton biochar

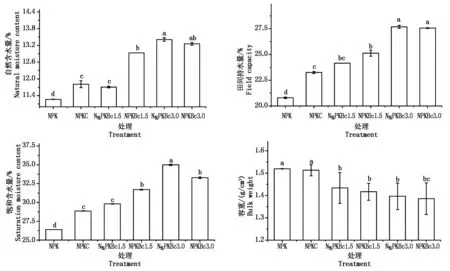

2.3.3 不同棉秆炭输入对土壤含水量及容重的影响 土壤含水量的变化对于植物的生存至关重要,因而有必要仔细探究土壤的含量变化规律。土壤含水量的变化规律如图6所示,自然含水量、田间持水量和饱和含水量均随着棉秆炭输入量的增加而增加,但当施用量增加至45 t/hm2后,要减少施N量才能增加土壤的含水量。土壤容重与含水量呈现相反的变化趋势,即随着棉秆炭施用量增加其明显减小。

NPKC与仅施用NPK肥相比较,土壤自然含水量、田间持水量和饱和含水量分别增加0.53,2.50,2.40百分点。分别在N低PKBc1.5和NPKBc1.5基础上各增加1倍的棉秆炭,自然含水量分别增加1.7,0.3百分点;田间持水量分别增加3.5,2.4百分点;饱和含水量分别增加6.2,1.6百分点。

图6 不同棉秆炭处理下自然含水量、田间持水量、饱和含水量和容重的变化规律Fig.6 Variation of the natural moisture content, field capacity, saturation moisture content and soil bulk density with cotton biochar

2.4 植株形态特征与土壤理化性质相关性

由表3可知,花蕾花铃数和单株叶面积之间存在极显著正相关,随着单株叶面积增加,花蕾花铃数逐渐增大如(图7),根冠比与花蕾花铃数和单株叶面积存在显著或极显著负相关关系。花蕾花铃数和单株叶面积受到有机碳和容重的影响较大,但未达到显著影响 (P>0.05),有机碳促进二者生长,而容重抑制二者生长。含水量对于花蕾花铃数有一定正向影响,但相关性不显著(P>0.05)。自然含水量与土壤容重呈显著负相关,田间持水量和饱和含水量与容重呈极显著负相关。

注:在P<0.01,**代表极显著;P<0.05,*代表显著。PLA.单株叶面积;BBN.花蕾花铃数;R/S.根冠比;NMC.自然含水量;FC.田间持水量;SMC.饱和含水量;OC.有机碳;EC.电导率;BW.容重。

Note:**. Represents extremely significant (P<0.01),*. Significant difference(P<0.05). PLA. Leaf-area per plant; BBN. Bud and bell; R/S. Root shoot ratio; NMC. Natural moisture content; FC. Field capacity; SMC. Saturation moisture content; OC. Organic carbon; EC. Electrical conductivity; BW. Bulk weight.

图7 花蕾花铃数与单株叶面积回归分析(n=11)Fig.7 Regression analysis with leaf area per plant flower and number bud and boll (n=11)

3 结论与讨论

作物叶片特征和花蕾花铃数在棉秆炭的影响下都发生了变化,单株叶面积明显增加;但花蕾花铃数具有一定差异,从NPKC到N低PKBc1.5,减少施氮量同时增加棉秆炭施用量,花蕾花铃数增加(P<0.05)。与处理N低PKBc1.5相比,施用棉秆炭45 t/hm2低氮水平的花蕾花铃数显著减少(P<0.05);施用棉秆炭45 t/hm2,同时增加施氮量至正常水平,花蕾花铃数显著增加。增加N,同时增加棉秆炭施用量会导致花蕾花铃数一定程度减少。陈心想等[20]研究生物炭对塿土糜子和小麦产量影响时,发现20 t/hm2生物炭轻微抑制了2作物产量,同时指出生物炭对产量影响并非持续稳定。与前人研究相比,本次研究也出现了同样的生物碳效应。然而,此次研究发现,棉秆炭超过45 t/hm2,棉秆炭开始同时限制棉花地下及地上部分生长。Zhang等[8]研究认为,生物炭施用后,土壤容重降低和氮素利用率增加是作物产量增加的主要原因,本次研究发现了相似的规律,然而随着增加大量的棉秆炭,产量的不稳定性逐步显现,这可能是由于施用过量的棉秆炭,其吸附性超出了作物根部吸收营养的能力,抑制了元素的活性,作物产量反而较低[25]。有学者认为,添加棉秆炭后,作物形态与产量发生变化是作物本身对外部环境做出的特殊响应[26],棉秆炭通过改善土壤微环境,同时积极作用于作物根系结构,改善后的根际微环境和根系结构反过来协同促进作物的地上部分生长;当棉秆炭增加至过量甚至大量,会消耗植物运输养分的部分能量,阻碍了某些元素的运移,所以作物并不能吸收充足的养分,因而从形态上表现出单株叶面积降低、花蕾花铃数明显减少[27]。另一些学者认为,作物形态以及产量变化的原因也可能是根际微环境被打破[28],导致作物地上地下部分对与物质与能量需求不协调,从而在宏观上表现出了上述特征。此次研究表明,适量施用棉秆炭可以促进根际微环境的修复,在一定程度协调了土壤养分与作物生长之间的关系。

为了证实棉秆炭输入加速土壤作物系统的协同发展,本研究通过定义单株叶面积与根冠比β,以说明棉秆炭对地上叶片和植株整体的影响,从而解释其协同发展。Lehmann等[28]研究表明,根冠结构处于均衡状态时,其资源利用效率最高,但环境改变时即被打破。试验表明,正常施氮水平,棉秆炭输入会改变根部—土壤微环境平衡,植株为了能够获取更多养分,提高自身的光合作用,单株叶面积和根冠比对此做出最显著的反应,叶片面积平均增大31.15%,根冠比增加11.6%~13.3%,此时β最接近于1。这有利于植株处于更加均衡的生长模式。

试验另一结果表明,棉秆炭添加对棉花生长及灰漠土理化性质产生了显著影响。未添加棉秆炭前,灰漠土pH、电导率和有机碳分别为8.35、0.22 mS/cm、6.91 g/kg。且棉秆炭具有较高pH (9.21) 以及电导率(5.47 mS/cm)。添加棉秆炭后,不同处理的效果不同。施用大于等于45 t/hm2棉秆炭配施N,土壤有机碳含量达到试验最大值17.23 g/kg,与NPK处理相比增加79.72%。棉秆炭增量小于22.5 t/hm2,NPKC处理组与NPK处理相比增加8.54%。增加22.5 t/hm2棉秆炭,土壤有机碳含量增加64.71%。N低PKBc1.5基础上增加1倍的棉秆炭,土壤有机碳含量增加10.29%;正常水平施N量,NPKBc1.5增加1倍的棉秆炭,土壤有机碳含量平均增加10.20%。土壤电导率和自然含水量、饱和含水量、田间持水量之间呈现显著正相关。分别在N低PKBC1.5和NPKBC1.5基础上各增加1倍的棉秆炭,田间持水量分别增加3.5,2.4百分点;饱和含水量分别增加6.2,1.6百分点,自然含水量分别增加1.7,0.3百分点,容重显著减小,这与前人的研究基本一致[13,29]。不同之处在于本研究中施用22.5 t/hm2棉秸炭,土壤田间持水量提高了3.5百分点,比之前的报道要低6百分点,这可能与土壤质地、管理水平有关。由于干旱区农田土壤—作物系统是一种收不抵支的平衡系统,通过适时增加外部物质和能量供应才能达到微平衡,显然这种平衡不是真正意义的动态平衡,然而这种微平衡对于干旱区农田土壤—作物系统意义重大。微平衡在一定程度上满足了作物部分生长周期特点的需求,短期优化了土壤结构,使得系统接近了平衡收支[29]。这将为干旱区农田系统精细化管理提供一定的思路。

灰漠土棉田增施22.5 t/hm2生物炭并配施低量氮肥显著提高土壤有机碳含量,降低土壤容重。增施22.5 t/hm2生物炭配施低量氮肥增加单株叶面积,显著提高根冠比。因而,研究认为,干旱区农田土壤—作物系统在棉秆炭和低氮调控下更容易均衡发展,对于作物产量提升和土壤属性改良均有积极作用,这将为丰富农田养分循环过程、认知不同时空尺度上的生物协同结构和作用机制提供指导,从而为干旱区农田系统优化管理提供科学指导。

致谢:感谢新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所张云舒副研究员在土壤样品分析时给予的帮助,感谢园艺所刘会芳助理研究员在样品采集中付出辛的勤汗水。