艺术家群体的身体抗争与符号建构:策略及效果

郭小安 赵欣茹

一、作为抗争媒介的身体:不同群体的策略及偏好

社会抗争是政治学和社会学一直以来研究的重要议题。从18世纪欧洲工人阶级开展的聚众罢工、游行示威、选举集会、公开集会、组织起义[1]到近现代以来中国话语框架内的递请愿书、发表公开信、张贴大字报、分发宣传册、发表公共演说、喊口号以及集会、示威、静坐、占领公共空间等,社会抗争的行动剧目一直受到学界的高度关注。近年来,随着我国改革发展进入关键期,经济体制、社会结构、利益结构等出现较大变革,民众维权意识迅速觉醒,抗争策略和动员方式也变得更加复杂多样。裴宜理(Perry)指出,进行中国格局内的抗争研究不能简单用基于西方市民社会的“国家”和“社会”对立框架来理解,应结合具体差异。[2]谢茨施耐德(Schattschneider)也认为,抗争研究应首先考虑到不同阶层群体的差异性,优势集团试图通过“冲突的私域化”(privatization)来超越法律的规约,而弱势一方则努力借助传播的力量通过“冲突的社会化”(socialization)以改变不利的权力格局。[3]曾繁旭等还提出阶级是影响媒体与社会抗争关系的重要变量。[4]当前,学界关于社会抗争的研究主要围绕两个视角展开:策略视角和身份视角。

从抗争策略视角出发,学界目前主要有以下解释框架:“以法抗争”[5]、“以理抗争”[6]、媒介化抗争[7]、去组织化抗争[8]、情感抗争[9]、表演式抗争[10]等。相比较而言,表演式抗争多体现为小规模的情景表演剧目,其戏谑性、新奇性等特质增添了事件的诙谐、讽刺效果,弱化了政治敏锐性,更容易引发围观,进而逼促预期效果的实现。“底层群体通过呈现一个个痛苦的身体、丧失尊严的身体、毫无伦理颜面的身体,使身体从原始的自然状态、黑暗状态、反社会状态中挣脱出来,成为抗争性话语生产的政治文本和表达媒介,以此实现公众情感结构深层的‘弱势感’和‘天理’的伦理化生产。”[11]此外,以身体作为抗争策略不仅方便且成本小,更易于在视觉刺激下让观者的其他感官让位于视觉,其“真实目的是在别处,即制造图像,引起关注”,正因为此,表演式抗争也被学者称为“图像事件”[11]。

总的说来,目前学界对以身体抗争的研究主要围绕底层群体(农民、农民工)进行,“下跪”“自焚”“喝农药”“跳楼”“砍手指”等“比惨”的身体自残行为占比明显:一方面,底层群体由于其地位弱势、资源缺乏,“身体”可作为可支配、便利的资源或道具。另一方面,在框架依托上,在特定政治机会结构下,借用传统底层道义框架和现代政治合法性框架无疑又是安全有效的,他们频繁使用“家文化”“民本思想”等资源,凸显“被摧毁的家园”“鱼死网破”“走投无路”等悲情,在此情景下,“身体不仅能够呈现社会中已有的规范与价值,也潜藏着凭借意义生产转换规范性的能力”[12]。

随着社会变迁和利益格局的调整,阶层的界限愈加模糊,身份与抗争剧目的相关性越来越弱,经常会出现“框架借用”现象。部分学者(如李艳红[13]、郭小安[14]、白红义[15]等)尝试开始跳出底层抗争框架,关注教师、记者、私人企业主等新兴中产阶层。但是总体而言,目前学界对于艺术家群体的抗争策略研究非常少,从身体这一媒介视角切入的研究更是鲜有,而这一群体对于身体抗争的策略建构却又恰恰十分特殊:他们处于“层中层”[14]的自我定位中,一方面具备较高的专业技能和丰富的情感,思想较为自由,敢于打破常规、富有创造精神,另一方面,他们的身份受到体制、市场等诸多要素构成的复杂的“场域”制约[16],在现有的市场经济下,其地位隐性地变为由赞助商、评论家来认可,其身份逐渐出现消解的趋势[17]。结果是,艺术家群体虽名义上隶属于知识群体,但其所享有的社会优待和资源有时并不相称。该群体在为自身利益或公共性话题需要发声时,也会面临表达渠道不畅、诉讼法律成本过高等困境,他们会感到与底层民众一样的被剥夺感,底层民众所采用的框架同样可能被他们所借用。他们在进行维权抗争时,常常借助抽象的艺术符号组建的抗争策略,倾向于以更富创意的、感召更宏观的方式含蓄地表达公共利益诉求。其身体可以作为艺术展演的载体,往往能引起戏剧化效果,扩大议题的想象空间。但这一群体的身份又具有一定的自我克制性,抗争方式具有非暴力色彩,极少制造出轰动影响的群体事件,因此对艺术家群体身体抗争的研究可以扩大理论的想象空间。

此外,艺术家群体身体抗争一个重要特征是“分类的斗争”(classification struggle),重点是强调该群体面临的困境不仅属于法律范畴,更涉及道德范畴。他们的诉求点往往跳出事件本身,延伸至对社会问题的关怀,希望通过“为艺术献身”的方式来唤醒大众对相关议题(如呼吁关爱同性恋人群、呼吁社会重视对女性地位的提升等公共议题)的关注或支持。即便相关抗争的发出诱因是因为自身利益受损,具体事件也只是艺术家们抗争策略构建的“导火索”,由此延伸出的“意义”才是艺术家身体抗争所追求的终极目标。如2009年北京“暖冬”20艺术区联合反拆迁交流行动中,艺术家们抗争的具体事件是“拆迁”,但其在运动倡议书中明确指出,“此次系列活动旨在推进艺术家之间生活、思想上的交流互动,促进情感上的共鸣。当代艺术界即便是同住一个院落也往往是车马之声相闻,老死不相往来,导致各艺术区域和艺术家之间交流的严重缺失。艺术市场泡沫的幻灭、艺术区面临的拆迁困境反而客观上增进了艺术家之间、群落之间关系的人情味道,使大家能够重新思考艺术的终极价值,思考自己从事艺术事业的真正意义。”[18]因此,艺术家群体对于身体抗争的构建,叙事需求更宏观,叙事媒介利用更多元,叙事逻辑更系统,叙事过程也并非让他们痛苦不堪,甚至是一次艺术创作“契机”。

总之,对于具有专业知识背景、善于编创行为策略的艺术家群体来说,身体本身就是艺术家群体的有效抗争媒介和艺术实践载体:吸纳社会性话语——在身体维度中展开创作——通过身体进行媒介叙述——制造图像事件——收获情感资本——引起舆论关注是其抗争表演的常规化逻辑。

二、艺术家群体身体抗争的符号化策略

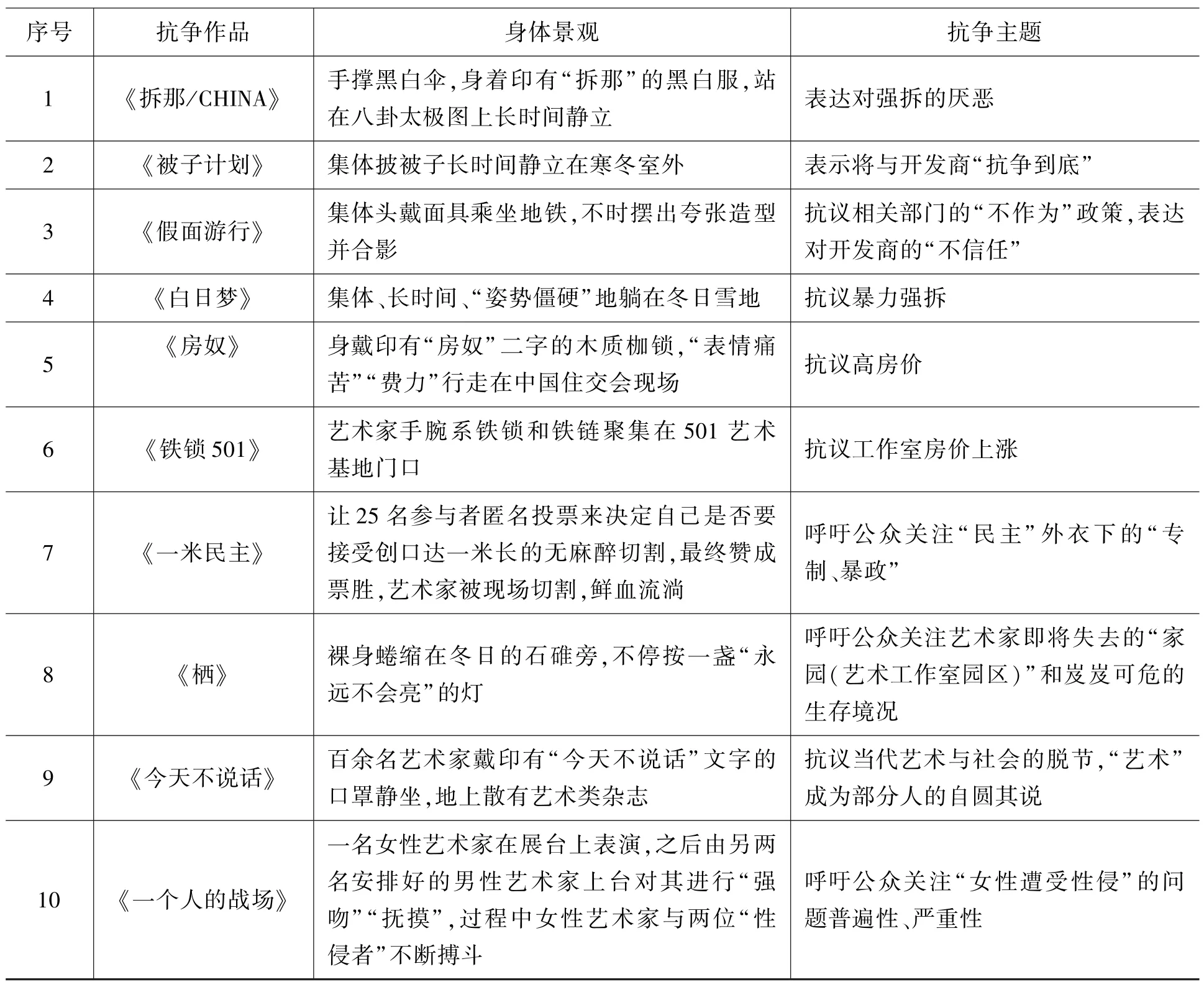

艺术家拥有“高度符号化表意实践能力”,接受过一定与艺术相关的培训学习并以创作艺术作品为职业,其构思、创作和表演是由想象力和鉴赏力来指导,通常在绘画、摄影、表演、雕塑、音乐等艺术领域有较高审美,并在该领域有相关作品成就,用高度美学的艺术符号创编给人类的精神文明带来启迪和陶冶。[19]根据对艺术家身份的界定,本文在百度、谷歌中对“艺术家抗争”“艺术家身体抗争”“行为艺术”“艺术家抗议”等词条进行检索,搜索了自2007—2017十年以来由艺术家发出的相关抗争案例,确定行为主体都为受过专业艺术类教育,并以艺术创作为主要职业,具有一定代表作品,在网络资料中有明确“艺术家”头衔的抗争者,之后根据案例搜索报道转载量及评论热度,选取经由十家以上媒体报道且总影响力靠前的抗争作品组成样例库,据此梳理艺术家群体身体抗争的主要策略类型。

表1 艺术家群体身体抗争十个案例列表

某种意义上,艺术家群体的身体叙事其真实目的是为了制造图像事件。其中,对身体的艺术化展现是艺术家群体构建身份认同的重要手段,艺术的包装下为其对身体使用注入了一定程度的“脱敏”,但看似柔和的方式下却通过建构不同性质的身体注入强烈的批判性和冲突性,其策略主要分为两类:戏谑性演绎和极端性演绎。

(一)隐喻实践:一个戏谑的身体

作为接受过系统训练的专业群体,艺术家有着丰富的视觉表现经验,即布尔迪厄(Bourdieu)所说的进入场域所携带的“惯习”(habitus)与“性情”(disposition)[20],能够将强烈的现实批判隐含在富有创意的行为艺术之中,即艺术符号具有能指优势,以像似方式指向现实[14]。艺术家们所具备的高度符号表意实践能力的“惯性”与散逸洒脱的“性情”,使得其对于话题较敏感的抗争建构,选择通过呈现出一个反讽与戏谑的身体,来对政治环境做出巧妙回应。

“强拆”是当今社会环境中的热点话题之一,在围绕“强拆”所展开的抗争中,“北京‘暖冬’20艺术区巡回艺术交流计划”因抗争组织程度高,抗争作品密集、传播范围广等特征,成为艺术家身体抗争的重要案例。2009年7月,北京市朝阳区开始大张旗鼓推进城乡一体化进程,26.2平方公里乡村土地进入城市土地储备,创意正阳、008、东营等围绕798衍生的将近20个艺术区被列入拆迁计划,部分艺术园区开始陆续接到搬迁通知或“盛传”某园区即将拆迁。11月26日,正阳艺术区的部分艺术家们收到一张“腾退办”的告知字条,要求区内住户12月4日前全部搬离艺术区来为拆迁避让。搬离通知的突然下发,逼退过程中断电停暖、间歇性断水等强逼手段,一步步激化着社区成员与拆迁方间的矛盾。由于本次拆迁的波及范围不是局限某个园区,而是以798艺术区为中心向外辐射的朝阳区内共20余处艺术园区,涉及面广[21]。将府艺术区的代表张小涛表示,“此次拆迁事件关系到北京整个艺术区的生存状态,我们要用艺术的方式来捍卫尊严”。[18]经协商决定,周边面临拆迁的共20个艺术园区决定结成艺术社区共同体,通过联合展演的形式进行抗争,此计划即“暖冬”20艺术区巡回艺术交流计划。在2009年12月29日至2010年2月3日期间,艺术家们通过一系列艺术创作和交流碰头会的形式陆续为抗争发声。2010年2月22日,创意正阳、008两个艺术区的拆迁赔偿问题得到重视并解决,之后,部分艺术区开发商也都相继联系艺术家沟通拆迁补偿问题。

在该抗争系列作品中,部分艺术家对于“不满”及抗争决心的表达,以及对于敏感议题的巧妙回应,呈现出以建构戏谑性身体进行隐喻输出的策略。在艺术家黄锐的作品《拆那/CHINA》(图1)中,艺术家身着黑白袍,手撑黑白伞,静立于代表中国文化的阴阳八卦图上。光天化日之下的撑伞静立是其初步展示的身体景观,艺术家又在身着的衣服上印有“拆那·CHINA”的文字符号,将“中国”的英文发音与抗争的核心问题“拆”相对应,隐喻强拆问题在今天中国大地上的普遍、深刻与顽疾所在。身体所借助黑白色调道具的撞色以及“坚决而冷漠”的伫立行为,完成了身体景观的戏谑性建构,抒发了自身的讽刺控诉。在作品《被子计划》(图2)中,艺术家们站成一排,集体披被子长时间站立在即将被拆毁的艺术园区内,将极具“室内”“隐秘”特征的被子搬至户外,以此隐喻艺术家们即将面对的“流离失所”,“长时间静立”隐喻艺术家们要为园区抗争的坚定决心。在作品《假面游行》(图3)中,艺术家们头戴面具成群出现在地铁上,不时摆出夸张的动作并对镜头大摆夸张造型。“戴面具”隐喻艺术家们对开发商的不信任,对相关“不作为”政策的嘲讽;“夸张的肢体动作”隐喻艺术家目前焦躁不安的心理状态;选择在“地铁”这一人群高度密集的公共场所,表明艺术家的抗争“矛头”逐渐直指开发商背后相关公权力方,借用空间隐喻影响近邻或远处的观众[22]。

图1 《拆那/CHINA》

图2 《被子计划》

图3 《假面游行》

然而,对身体的戏谑性建构柔化了暴力冲击性,其诉求又是如何从符号概念中释放,直抵受众认知并收获情感资本?今天几乎所有具有传播意义的行动均致力于受众的认知,以图像为主要方式实现对受众情感与认知的劝服。[12]修辞学家肯尼斯·伯克认为,要使别人形成观点或诱使其做出行动[23],修辞在劝服过程中起着至关重要的作用。艺术家身体抗争的本质是在艺术策略指导下制造图像事件,因而对于戏谑性身体建构的修辞选择,既要考虑到对视觉化效果的加强,更要考虑到对策略本身艺术性的契合。“隐喻”,成为艺术家们将诉求与戏谑身体相连接的主要修辞手段,偏好原因有以下两点:

一方面,隐喻的内敛性与艺术符号所要求的“耐人寻味”相契合,更符合艺术家的知识背景。普通符号需要尽可能地将意图意义明确化,表意过程缩短化,以确保意图定点的高效传达,而艺术符号则更强调“推迟理解”,推迟理解在某种程度上,即为对艺术的欣赏与感受。艺术符号天然具有脱离外延的特质,艺术家的身体抗争策略也无须完全坦白表露其诉求,而是提示出一种姿态或意识,从而扩展出无限衍生的可能。而隐喻在众多修辞中也是极具开放性的手段之一,喻体与喻旨之间关系模糊,比喻关系往往只在“发出者意图之中”,含蓄性匹配艺术符号的弱编码性。另一方面,艺术家的高度符号表意能力,让其对修辞的使用更倾向于灵活丰富的手段,隐喻模态的延展空间满足了艺术家对灵活创作空间的需要,因为隐喻不仅体现在语言诉求中,还体现在人类其他的交流模态(手势、触觉、音乐、声响等)中[24]。如作品《白日梦》(图4)中,艺术家们为抗议强拆并呼吁公众对艺术家群体目前岌岌可危的生存状态的关怀、思考,选择集体躺在寒冬时节的雪地里以示抗争:视觉上“身体躺地”的冲击,长时间僵硬状态的表演,加之要观赏这一行为艺术,观者需要置身室外,低温环境或脚踩雪地会传感冰冷触觉,让观者沉浸式感知到艺术家们目前的“冰冷生存状态”。艺术家在身体的基础上调动触觉、姿势等元素进行多模态隐喻,立体建构出戏谑的身体。在抗争作品《房奴》(图5)中,艺术家身背枷锁步履蹒跚地行走在中国住交会现场,“枷锁”隐喻现代人在高房价状态下的奴役,同时用“举步维艰”的行走动作、姿势、“苦痛”的表情来多模态隐喻现代人对于高房价的无力承受之痛。而“住交会现场”则是一种明确对抗方的空间隐喻,正如迪卢卡所认为的,公共领域是一个引人注目的“空间隐喻”,抗争者对空间的利用能建构出更具劝服性的隐喻。再如在抗争作品《铁锁501》(图6)中,80多位“501基地”的艺术家为抗议房租涨价,他们在手腕上系上铁锁和铁链后在基地门口站成一排,并在面前摆起一排红白模块搭成的“砖墙”,在周边张贴的海报中,用一把“黑色大锁”困住“501”三个数字。“手系铁锁”隐喻艺术家被束缚的状态,“紧握的拳头”隐喻必将抗争到底的决心,“身陷砖墙”隐喻将他们束缚的空间源头即为租金涨价后的房屋,海报上的“黑锁困住501”隐喻501基地目前的禁锢状态,铁锁的“黑”与砖墙的“红白撞色”隐喻目前抗争状况的激烈程度。艺术家们调用动作、姿势、图像、文字、色彩等多模态进行隐喻修辞抗争效果,最终重庆黄桷坪派出所民警到场劝解,501基地的主管局部——九龙坡区政府相关人员也到场协调工作[25]。

图4 《白日梦》

图5 《房奴》

图6 《铁锁501》

因此,对身体的戏谑性呈现不仅是一种抗争策略,更是艺术家对于多模态隐喻一次重要的艺术实践,这种“配合”的合理性体现为:其一,隐喻传达,弱化公共议题抗争诉求的敏感性;其二,隐性书写增设“耐人寻味”,满足艺术家群体的艺术实践规范,呼应艺术家特殊社会身份,增大辨识度;其三,多模态隐喻,避免了单纯以身体作为媒介而导致的“枯燥乏味”“无趣”,给予艺术家的戏谑策略更多自由空间,增添身体抗争的“观赏性”,发挥艺术家自身文化资本的近用优势,区别于其他群体对身体的丑化、恶俗化,达到如肯尼斯·伯克所指出的,用内涵更丰富的视觉修辞使观者形成观点或者诱使其作出行动的目的[23]。

(二)刺点实践:“无畏身体”之极端性演绎

前文提到,目前艺术家在中国经济社会格局下的身份逐渐被消解,出现“层中层”[14]的困境,因而每一次抗争行为对艺术家来说,都是一次身份再加固的过程,这也使得艺术家群体对观者的思想调动有双重需求:既有对抗争诉求的认同需要,更有对其身份及艺术实践本身的认可需要。

然而,艺术家在大众惯有思维中被划分为知识精英群体,其身份难以获得大部分阶层感同身受,和其他群体有天然的“陌生感”,情感带入感较弱。而对于没有同理心连接的“陌生”群体之间,触发人体本能的“生理痛感”联想是直接拉近彼此心理聚合的最有效方式之一。当戏谑性的聚焦能力不足时,部分艺术家选择以更极端的方式建构身体,即通过对身体的伤害行为来“刺痛”观者,冲破观者情感,形成强吸引力的视觉冲击,让观者在繁杂的信息中筛选出部分内容或线索,作为认知或理解的起点和重心,“偏向内在地决定认知的最终结果”[26]。但要强调的是,艺术家对身体的“损伤性”操纵与底层群体的“卖惨”有着本质区别:底层群体对于身体抗争的演绎逻辑是通过让渡自身权利,将自己置于“被观看”状态下显示弱者悲情,取得“观念”上的胜利。[12]与“卖惨”相比,艺术家身体抗争的策略始终更偏向对艺术本身的展演,身体的损伤性使用之于其心理感受是非痛苦的,甚至观念中存在“为艺术牺牲”的大无畏精神,此时身体虽在视觉上呈现出受损特质,但在艺术文化内涵的标榜下却是一个“无畏的身体”,“为艺术牺牲”甚至成为艺术家身体抗争中“至高无上”的艺术实践。

对于部分艺术家来说,贯穿其整个艺术生涯的实践原则是通过对身体的破坏编排“刺点”,制造“足够震撼”的场景来抵达观者内心,刺破身体的同时,也刺破了观者疲软的注意力。如行为艺术家何云昌一直以“做作品的底线就是把自己弄个半死”的理念来建构身体抗争景观,他认为艺术家的身体抗争不是一种形式,而是一种态度,只有足够震撼才能真正发挥艺术行为的作用。2010年10月10日,何云昌为了呼吁公众意识到“民主”形式下的“多数人的暴政”,反对“假面专制”,展开了其著名的身体抗争作品《一米民主》(又名:与虎谋皮)(图7),他在身体右侧(从锁骨至膝盖)画出一条线路,邀请25位人士前往展厅进行匿名投票,最终是否要在这条“线路”上割下1米长,0.5—1.0厘米的创口则由民主投票决定。最终,赞成票12,反对票10,弃权3,以2票之差使得何云昌在医生的配合下,无麻药开始了对身体的切割。鲜血不断从何云昌的身体流出,直接的切肤之痛“刺破”着现场每一位观者的感知世界。有评论称“阿昌的哀鸣使我们惭愧,我敢打赌现场参与的每位心理都受到了激烈的撞击。”[27]除了对身体完整性的破坏,刺破观者平庸情绪的还有对身体生理感知的挑战。在作品《栖》(图8)中,艺术家吴以强裸体蜷缩在户外堆砌的石碓内,手里握着一盏永远不亮的灯。长时间的“裸体受冻”是对身体生理常态的破坏和挑战,用极具视觉刺激的、“反常存在”的景观刺破观者的疲软情绪,以此加强公众对艺术家们即将在寒冬失去家园的“瑟瑟发抖”“无家可归”惨境的认知。正如刘丹凌认为,并非所有经由视觉修辞后的身体景观都能吸聚观者注意,给观者留下深刻印象,产生劝服效果;真正触及观者感知、激荡观者情感的通常不仅包含惯常存在的“展面”,还包括作为反常存在的“刺点”,“展面”是身体景观中“平常”的视觉构成项,保持相对的稳定、和谐,不具备强视觉冲击性[28]及情感“爆破点”,“刺点”是搅乱“展面”的极具刺激性的细节、局部。而正是这些刺点“穿过平滑的展面,炸裂为视觉注意的中心,演化为意义增值的种因”[26],从而激活观者情感框架,引发共意动员,收获情感资本。

图7 《一米民主》

图8 《栖》

既然身体抗争的本质是制造图像事件,那么“观看”之于身体抗争,就不再是一个简单的视觉行为,某种程度上是基于视觉识别框架(framing)及其运作的想象性社会实践。[29]在现实语境中,“残破身体”这一视觉符号是一种无须语言赘述的刺痛力量,如“流血”“割肉”“裸体受冻”等,能够表达具有普世意义抗争诉求的能力,唤起受众的心理共鸣来完成劝服路径。戏谑策略下的身体是基于“常态身体”展开的戏剧性内涵置入;而艺术名义支撑下的“无畏伤害”的身体却为艺术家编插“刺点”提供了创作土壤。“极致的生命痛感”抑或是“死亡”,并不足以称为是策略性的“刺点”构造,只有当身体变得“无畏”,刺点实践才能最大限度发挥其作用——将观者情感引向一个画面之外的精神[30]。

三、艺术家群体身体抗争的效果局限反思

社会动员效果一般分为两个重要的指标:动员力度和心理聚合。[31]动员力度即抗争者投入的人力、物力、财力等资源,是对抗争诉求渴望达成的重视程度;心理聚合即为对受众心理感受的关注、契合程度,是寻求抗争者与受众间利益交汇点的过程。某种意义上,艺术家群体的身体抗争属于情感动员的范畴,心理聚合程度才是衡量其社会动员效果的关键指标,即情感资本的收获情况。然而,艺术资本的传播效力仅存在于特定的认知框架和政治经济格局下[13],也就是说,当身体抗争进一步“激进化”和“扩张化”,由于艺术符号的抽象性和表演空间的局限性,致使艺术资本的边际效用凸显,不能够再为社群的抗争行为进行传播赋权,体现出特有的效果局限,具体表现在两方面:对抗争行为的解码困境和对抗争主体的身份“反噬”。

(一)解码困境与机会束缚

艺术家对身体的景观搭建更注重对艺术性的体现。在艺术抽象性的内涵要求下,其身体抗争相较普通群体有更多的“想象”空间,意图意义抵达路径明显被拉长。而路径一旦被拉长,其图像情境(包括一切影响图像作用的主客观因素,如所处时代、社会背景、具体情境、时间、接收者个性、认知框架、心理等)的干扰风险占比就会加大,势必会形成对抗争景观的误解、不解、多解、缺解或别解,形成解码困境,局限传播效果。

在两类策略的构建中,解码困境具体表现在:首先,在展示“戏谑的身体”时,艺术家偏向于用符合艺术符号“弱编码”特质的隐喻修辞来修饰景观,多模态隐喻下的身体抗争其表意不再局限于语言,表意有时也不具备“是”“如”等关系明确的前置词或连词,更类同于概念修辞,而隐喻操作中意图意义的像似性联结是基于受众的“常识”,这一联结,在信者看来是显而易见的明喻,在不信者看来则是没接受到任何隐喻信号的“失效”视觉修辞。因而,“耐人寻味”的艺术符号加之“强概念性”的隐喻修辞,双重扩张艺术策略的抽象性,致使诉求的开放性和不确定性进一步增大。在抗争作品《今天不说话》(图9)中,艺术家杨烨炘为了讽刺当今艺术环境中“部分艺术家‘自圆其说’、作品与社会严重脱离的‘艺术界怪象’”,邀请100多位艺术家戴着印有“今天不说话”的口罩静坐在上海东昌电影院门口,地上散布艺术类杂志。“今天不说话”最早始于2014年4月2日,为呼吁“用沉默的方式支持自闭症群体”而发起[32]。艺术家杨烨炘借用此系列来批判当今部分艺术“怪象”,而此时受众只有了解抗争系列的发起背景,才能领会抗争者希望艺术“静一静”的意图,但艺术家对受众认知的“高估”致使解码弹性过大,同频认知框架的受众群过窄甚至没有,构成让大众不知传播者所云的无效传播。其次,在展示“无畏的身体”时,虽用“对身体的损伤”刺破观者的平庸情绪,但艺术符号的抽象性却模糊了抗争诉求,导致刺破后的“情绪”缺乏足够的认知基础而无法“准确落地”,难以收获有效共意动员效果,最终只是平添了网络空间谈资。

此外,由于环境限制,艺术家的身体抗争的表演空间仍然有限。一方面,艺术家的抗争行为往往“出格大胆”,但也近乎要挑战到法制边界而面临遭到限制(如在不限制裸体图片传播的某些国家,艺术行为才能得到更广泛的传播)。另一方面,“行为艺术”这一领域在中国兴起较晚,大众的艺术素养水平、艺术认知与艺术家专业的审美精神高度仍然有一定滞后性,导致艺术过度建构下的视觉

刺激与公众的接受能力存在鸿沟,受众对艺术家高度符号表意实践的行为不理解、不认可。

图9 《今天不说话》

(二)对艺术家群体的身份“反噬”

艺术家群体特有的知识背景为其艺术创作注入了更多元的主观性,其用身体叙事所追求的“新”“奇”“异”较之其他群体被放大化,在解码困境下,身体的高度开发容易引起大众审美疲劳,戏谑性或极端性的身体抗争被认为是“哗众取宠”,效果不如底层群体身体抗争直抵人心,甚至有可能为整个艺术家群体贴上“任性”“怪异”“荒诞”“疯子”的标签,对群体身份带来“反噬”作用。如在女性行为艺术家严隐鸿的抗争作品《一个人的战场》(图10)中,为了表达对“性暴力侵犯女性”的激愤,严隐鸿先一人在展台上表演,之后由安排好的另两位男性行为艺术家上台对其进行“抚摸”“强吻”,严隐鸿不断抗争与躲避,整个作品就是一场“被侵犯女性”与“施暴男性”搏斗的过程。行为艺术“开演”不久,警察出现在表演场地制止了上述行为过程。网民也评论称:“虽然为被侵犯的女性抗议,但在每一个普通人的心中都非常抵触,我们的行为艺术能不能换一种形式表达?”[33]认为这一“侵入者”的闹剧是艺术家的自我炒作[34]。

在公共空间中,因为对身体极度艺术性的建构,导致艺术家最终因“扰乱治安或寻衅滋事”等罪名被予以处罚的案例不在少数,此类抗争不仅未达到抗争效果,还“损兵折将”,被认为是在以艺术的名义挑战艺术的极限,最终“招致艺术符号建构下行为策略的穷途末路”[35]。前文提到,艺术家身体抗争的实践初衷有对“艺术家身份得到社会认同”的需要,而此时,身体符号在艺术性的过度建构下抗争效果转而反噬:“前卫”成为“怪异”,“呼吁”成为“炒作”,“警醒”成为“恶心”,对艺术家群体的社会身份与阶层地位产生消解作用。

图10 《一个人的战场》

总之,在视觉传播时代,图像有能力担任生产观念、塑造舆论的传播学重任,可以成为公共争议得以发生的引擎工具[36]。如果要改变一个事物或符形原有的意指关系,甚至是改变现实世界的秩序与结构,一个最有效的方式是借助图像叙事途径来赋予其新的话语意义和认知框架[37]。某种意义上,身体抗争的本质即为制造图像事件,艺术家群体通过身体符号来进行价值倡导有其天然优势,但以身体为媒介所进行的符号抗争也有其局限:由于公众对艺术家的身体艺术存在“刻板意见”,符号抗争容易造成对艺术家身份的“反噬”;而且图像符号的解读空间较大,容易形成误解、不解、多解、缺解或别解,模糊抗争诉求,出现“曲高和寡”的结局。