身份藩篱:社交媒体使用与人际交往间的中介效应

——基于京津深新生代农民工的社会调查

朱文哲

一、问题的提出

据国家统计局数据,1980年及以后出生的新生代农民工多达1.4亿人[1],他们在成长环境、社会文化属性等方面与上一代农民工存在代际差异[2],渴望融入城市,却在城市生活的人际交往中遭遇“关系障碍”[3]。社交媒体在新生代农民工群体中有很高的普及率[4],那么,社交媒体能否改善新生代农民工的人际交往状况,为他们提供多样化的社会关系网络呢?

既往研究主要集中在农民工形象的媒介再现、农民工的媒介使用行为和大众媒介对农民工的传播效果等方面[5],就新生代农民工社交媒体使用行为对其人际交往的影响议题,尚未给予足够的重视,笔者也未检索到讨论身份认同中介效应的文献。本研究聚焦进城务工的新生代农民工群体,采用量化和质化相结合的研究路径,以量化数据呈现研究对象的基本特征和变量关系,以质性分析探究变量关系隐藏的社会意涵,从而探讨社交媒体使用与新生代农民工人际交往间的中介效应。

二、文献回顾与研究假设

(一)社交媒体使用与人际交往

社交媒体即用户进行社会交往和信息分享的平台[6],通过对话、分享、撰写、评论、转发等方式将各种关系聚合在一起,如同一种生活方式,帮助使用者维系、生成社会关系网络[7],由在线的联络拓展了线下的人际交往[8],增加使用者与其他社会成员的交流机会,对人际交往有积极的促进作用[9]。在中国,社交媒体逐渐崛起并广泛应用[10]。研究发现,社交媒体有助于弱势群体维系或拓展人际关系网络[11],新生代农民工已成为使用社交媒体的活跃群体,为他们网络交友和联络老朋友提供了便利[4]。

与上述观点相异,有研究认为,人际交往的中介化不利于双方的深入理解,使人际交往流于肤浅,尤其与现实社会的隔离,很难产生集体生活所必需的亲密感[12],媒介技术的发展并不必然拉近使用者的心灵距离,从根本上改善人类的生存状态[13]。有研究发现,将过多的精力投入虚拟空间,会导致现实生活中人际交往的减少,对使用者的社会参与有轻微但显著的负向影响[14],在一定程度上,使用社交媒体对拓展人际关系有消极作用[15]。上述研究表明,基于网络空间的虚拟交往,不利于真实的意义传递和情感体验,会阻碍现实生活中的人际交往。

(二)社交媒体使用与身份认同

身份认同是“个体对自我身份的确认和对所归属群体的认知以及所伴随的情感体验和对行为模式进行整合的心理历程”[16],体现了社会成员对所归属群体共同性的认知,对低社会地位群体成员的心理适应具有非常重要的影响[17]。20世纪80年代以来,虽然中国社会的城乡二元结构逐渐松动,但尚未改变经济发展和社会建设不平衡的现状,农民还没有享有与城里人均等化的公共服务[18],社会区隔所带来的文化差异和社会界线,引发了象征层面的冲突。[19]虽然媒介塑造的农民工威胁社会秩序稳定、品行素质低劣的负面形象,会影响到处于社会下层的新生代农民工对社会公平和群体身份的感知度[20-21],但社交媒体为社会成员寻求身份认同提供了新的场域,在现实社会中感到压抑的弱势群体可以通过网络空间相互支持,在归属群体中建立自我认同[22]。

(三)身份认同与人际交往

社会身份是对社会成员所处的位置和角色的区分[23],身份认同则表达了社会成员对自身所归属社会群体的体认与接纳程度[24-25],社会成员认同其在特定历史文化语境中的身份,有助于将散落的个体凝聚成有机的整体,实现群体整合。已有研究证实,认同的不确定性往往伴随权威遵从以及价值取向的错乱,导致自卑、自闭和社交恐惧[26],以至产生心理隔膜[27];而确定并相对稳定的社会身份感知,则能够使社会成员摆脱社交回避和社交苦恼[28]。对从乡村迁移到城市的移民而言,身份认同在建立人际关系网络方面具有积极意义[29]。

(四)身份认同的中介作用

现代信息技术引发了社会交往方式的革命性变革,基于互联网络的虚拟交往日渐风行,社交媒体成为网络交往的行动场域[30]。有研究发现,虚拟交往的时空脱域和主体隐匿特性,导致社会成员在不同身份间的认同交错[31];还有研究发现,在网络媒介的使用中,弱势群体有稳固的群体边界,通过内群之间的互动与依存,有助于形成群体凝聚力,增强身份认同[32]。相异的结论却也充分表明,媒介能够刺激使用者“思考自己的生活与身份”[33],尤其是社交媒体对使用者日常交往的介入,也会影响到身份认同感,给人际交往带来不确定性和风险性[34]。

基于上述讨论,本研究提出如下研究假设:社交媒体使用对人际交往具有显著影响,社交媒体使用对身份认同具有正向的促进作用,社交媒体使用通过影响新生代农民工的身份认同间接影响其人际交往状况。通过文献回顾与研究假设,提出如下分析模型(图1)。

三、研究设计

(一)研究方法与抽样

北京、天津和深圳分别是环渤海经济圈和珠三角经济圈的中心城市,在吸纳农民工的范围和数量、农民工的务工行业和岗位、城市公共服务建设、媒介资源的丰富性等方面具有代表性和典型性,综合考虑研究目的和实施便利,本研究将上述三所城市作为调查地点。根据全国总工会新生代农民工问题课题组和国家统计局的界定,本研究将新生代农民工定义为:出生于1980年及以后,户籍在农村,进城从事体力劳动6个月及以上的务工人员。在问卷调查阶段,为保证测量工具的信度和效度,问卷中的量表选用为众多研究所验证的成熟量表。问卷设计完成之后,笔者在北京和深圳的农民工聚居区进行了试调查,获取115份样本,根据问卷填答现场的反馈及对试调查数据的区分度和可靠性检验,对问卷的用词和量表的个别项目进行修订。

正式调查于2017年3月进行,采用多阶段抽样与判断抽样相结合的方式,在三所城市抽取37周岁以下的进城务工人员发放问卷。首先在每所城市随机抽取三个区,每个区抽取两个街道办(乡镇),然后使用地图法获取抽样框,在每个街道(乡镇)随机抽取三个企业(工地),每个企业(工地)发放问卷不超过25份。调查采用匿名纸质问卷的方式,在休息时间现场填答并回收,共发放问卷1200份,回收有效问卷1148份,有效回收率95.6%。有效样本中,性别方面,男性占60.8%,女性占39.2%;年龄方面,最小16岁,最大37岁,平均年龄25岁;从业行业方面,从事加工制造、建筑、物流配送、餐饮、家政、零售、修理等工作。样本的基本指标与《关于新生代农民工问题的研究报告》(全国总工会,2010)和《2016年农民工监测调查报告》(国家统计局,2017)调查数据较为接近,样本具有一定的代表性,样本构成见表1。调查所得数据采用SPSS20.0和Amos21.0进行统计分析。

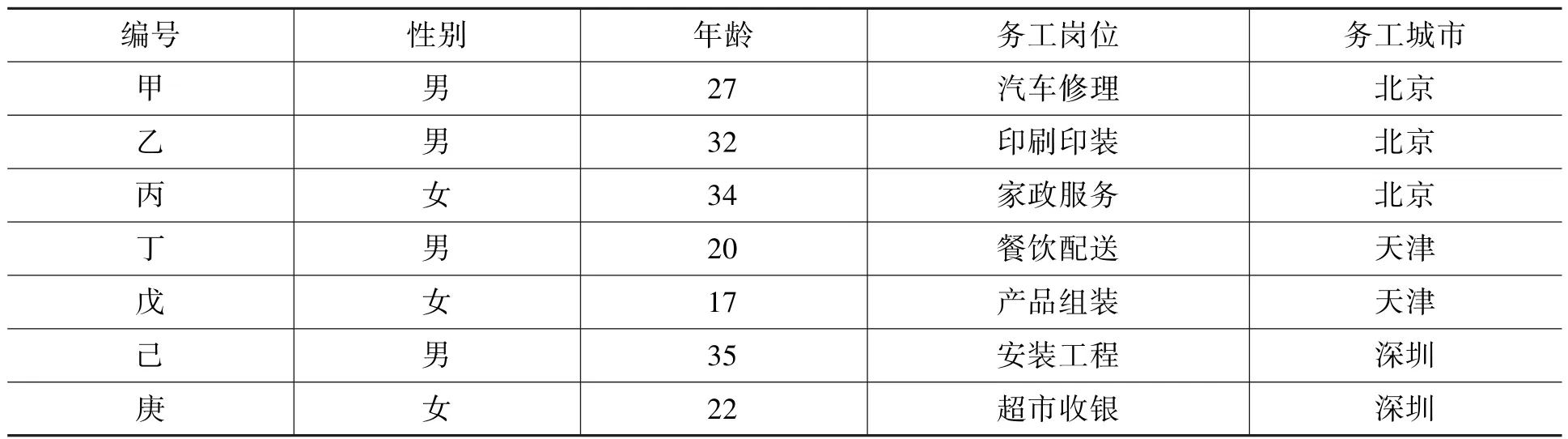

为进一步探明身份认同在社交媒体使用与人际交往间的中介效应,研究在三地选取了7名新生代农民工进行个人深访。访谈时间在填答问卷结束之后,访谈地点在距离访谈对象住所较近的餐馆,访谈问题主要包括新生代农民工媒介接触和社交媒体使用的基本情况,在务工地的社会交往情况,对农民工身份的基本看法,进城务工的目的和遇到的困难等等。访谈对象基本情况见表2。

表2 访谈样本资料表

(二)变量设计与测量

1.因变量:人际交往

人际交往指社会成员之间进行信息交换和情感沟通的联系过程,通过人际交往各种社会关系得以实现、维系和发展,人际交往是人类社会存在的基本方式和个体社会化的基础。[35]根据文献回顾并结合研究目的,本研究将人际交往操作为新生代农民工与其他社会成员交往的行动和体验。美国心理学家布尔梅森特等编制的《人际交往能力问卷》(Interpersonal Competence Questionnaire,ICQ)在中文语境中已得到检验并被广泛使用。[36]本研究选取该问卷中“主动交往”和“情感支持”两个维度的题项,采用五级李克特量表就新生代农民工的人际交往水平进行测量(1-做不到,尽量逃避;2-可以这么做,处理起来有很多困难;3-能做,处理起来稍有困难;4-擅长这么做,能轻松处理;5-非常擅长,能处理得非常出色),得分愈高则表明人际交往状况愈良好。经信度检验,“主动交往”维度的α值为0.960,“情感支持”维度的α值为0.917,表明量表具有良好的内部一致性。研究进一步对量表进行了效度检验,每个题项均落在相应的因子中,且各个题项的因子载荷均大于0.5,表明量表具有良好的结构效度,量表解释的总变异量为71.2%。

2.自变量:社交媒体使用

社交媒体已成为互联网络的重要应用形式,周葆华等发现上海市新生代农民工最为普及的网络活动是使用即时通信(“上QQ”,使用率为98.8%)[4],王锡苓等发现北京市乡城迁移者社交工具中手机QQ和微信的使用频率达86.3%。[37]结合农民工的媒介使用状况,笔者将社交媒体操作为基于移动互联网络的微信、QQ等即时通信工具,从媒介使用偏好层面考察新生代农民工的社交媒体使用特征。参考韦路等城市新移民社交媒体使用模式的测量方法,[38]设计八个题项对被访者的使用行为进行测量,具体包括:转发消息、看新闻或关心的话题、发布图片或个人状态、浏览朋友圈、点赞或评论、与好友聊天、在群组中发言、拉群等,采用五级李克特量表测量(1-从不、2-很少、3-有时、4-经常、5-总是),得分愈高则表明社交媒体使用的水平愈高,新生代农民工使用社交媒体的行为愈加频繁。

表3 社交媒体使用之因子分析

为了获取新生代农民工社交媒体使用偏好的共性特征,对其进行因子分析(KMO值为0.897,巴特勒球形检验概值为0.000)。因子分析以主成分分析作为抽取因子的方法,以特征值大于1作为选择因子的标准,为降低因子的复杂性采用最大方差旋转法进行因子旋转,共析出2个因子,分别命名为“网络交流”和“讯息阅览”,累计方差贡献率为76.2%,因子分析结果如表3所示。经信度检验,“网络交流”维度的α值为0.922,“讯息阅览”维度的α值为0.838,表明量表具有良好的内部一致性。

3.中介变量:身份认同

本研究以被访者对自身归属的认知和描述为测量依据,侧重考察新生代农民工心理层面的认同感。奇克和特罗普认为,身份认同在结构上有三个层面:涉及个人价值观的主观感觉、与他人相联系的自我形象感知、把自己归入集体的情感卷入程度,据此建构并验证了《身份认同问卷》(Aspects of Identity Questionnaire,AIQ)。[39]笔者采用AIQ-IIIx的研究设计,并根据中文语境进行修订,检验表明身份认同的三个维度,即个体身份认同(克朗巴哈α值为0.917)、社会身份认同(克朗巴哈α值为0.862)、集体身份认同(克朗巴哈α值为0.802)具有良好的内部一致性信度。研究进一步对量表进行了效度检验,每个题项均落在相应的因子中,且各个题项的因子载荷均大于0.5,表明量表具有良好的结构效度,量表解释的总变异量为60.9%。问卷采用五级李克特量表计分(1-不重要、2-稍有重要、3-重要、4-很重要、5-极其重要),得分愈高则身份认同水平愈高。

四、研究发现

(一)量化结果

1.差异性检验

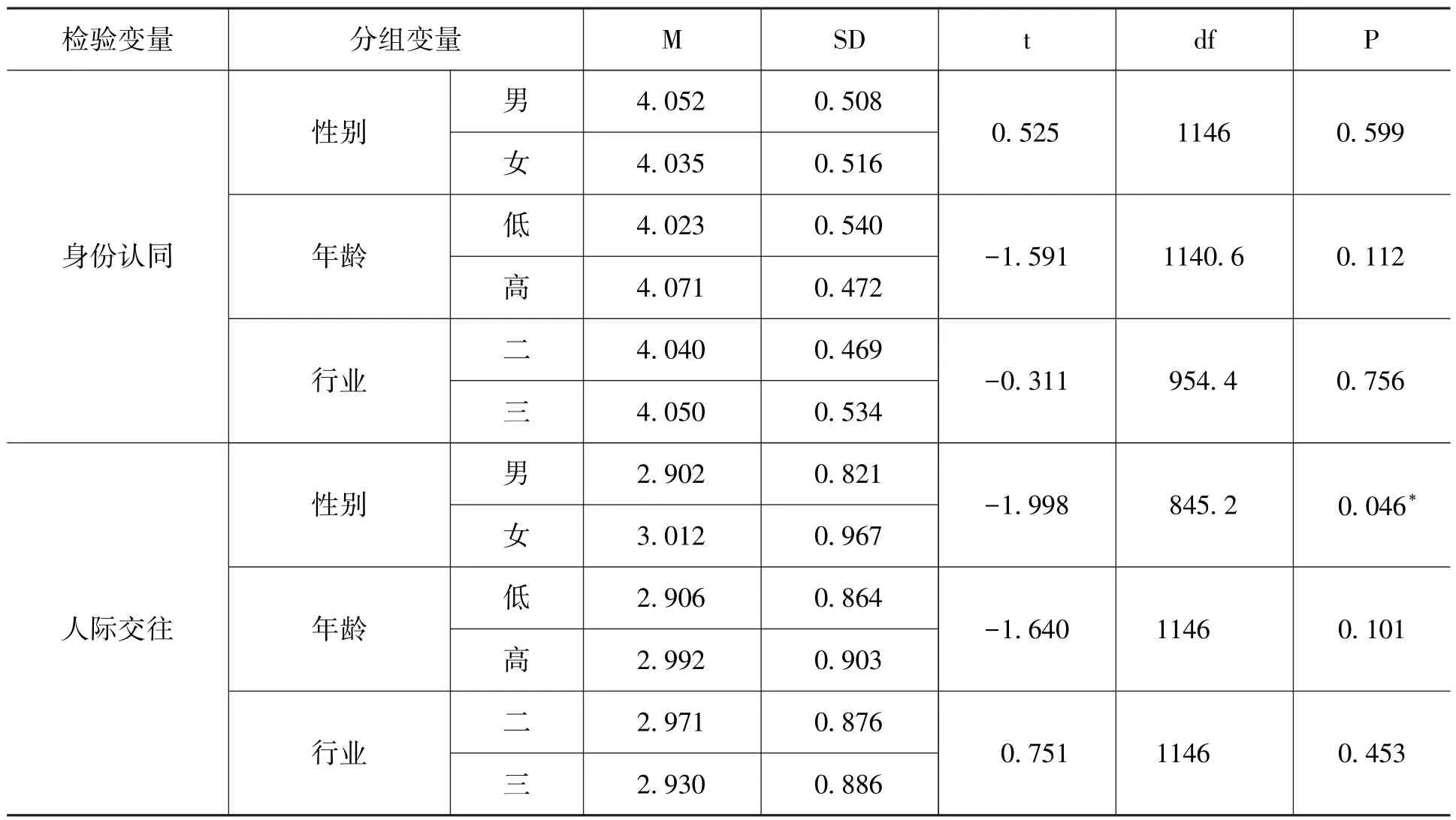

使用独立样本T检验对不同性别、年龄、从业行业对于身份认同和人际交往两个变量是否存在显著统计差异进行分析。本研究以均值(25)为界将年龄变量区分为低龄组(含25)和高龄组,以呈现高低年龄组观察值在身份认同和人际交往上的差异;根据新生代农民工所从事工作的特点和人际交往的可能性,将从业行业变量区分为两类:第二产业(加工制造、建筑,表4中简记为“二”)和第三产业(物流配送、餐饮、家政、零售、修理,表4中简记为“三”),一般来讲,第三产业的从业人员有更广泛的社会交往。检验(表4)表明,性别、年龄、从业行业在身份认同变量上的差别均无统计学意义,年龄、从业行业在人际交往变量上的差别无统计学意义,仅性别(男、女)在人际交往变量上的差别有统计学意义。总体而言,女性新生代农民工的人际交往水平较之男性新生代农民工的更高,t(845.2)=-1.998,p<0.05。由于均差值(MD)是0.11,标准偏差集合值(Pooled SD)为0.894,d=0.12,根据科恩(1988)的定义,这是比较小的“效应尺度”。

表4 不同分组变量对身份认同、人际交往的比较分析

2.共同方法偏差检验

本研究采用三个量表测量相关变量,为排除同源误差的可能干扰,进行共同方法偏差检验。采用Harman单因素检验的方法,对三个量表的所有题项进行探索性因素分析,结果表明特征值大于1的公共因子计有7个,且第一个因子解释的变异量为10.86%,小于临界标准40%。表明本研究测量中不存在污染统计分析结果的共同方法学因子,检验证明共同方法偏差不明显。

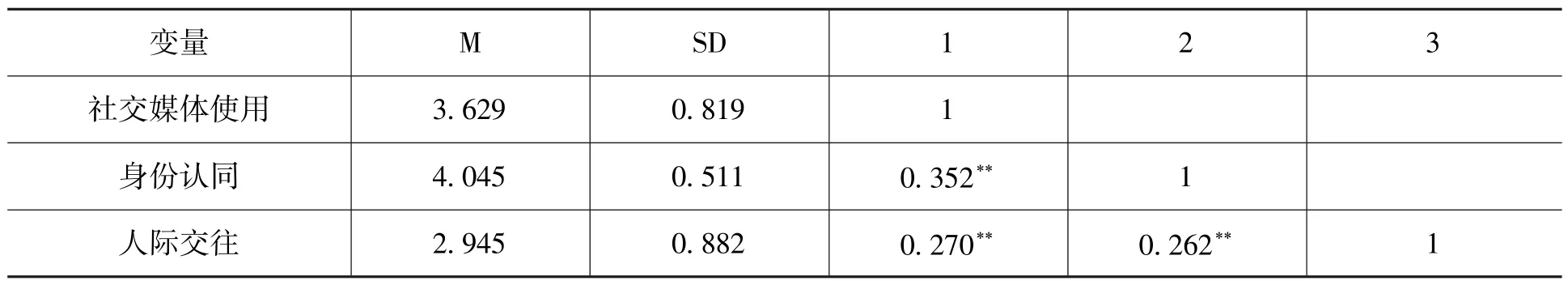

3.研究变量的描述统计和相关分析

表5呈现了新生代农民工社交媒体使用、身份认同和人际交往的总体状况。观察统计数值,社交媒体使用的均值为3.629,表明总体而言,新生代农民工在生活中使用社交媒体较为频繁;身份认同的均值为4.045,表明被访对象对农民工身份的认同程度较高;人际交往的均值为2.945,表明总体而言新生代农民工的人际交往水平稍有偏低。相关分析结果显示,社交媒体使用、身份认同和人际交往三个变量两两显著正相关。

表5 变量的均值、标准差和相关分析

4.假设检验:身份认同的中介效应

限于传统的依次检验方法只能逐次检验中介效应,不能有效处置测量误差,根据相关文献的评析,笔者采用偏差校正的百分位Bootstrap法。该方法将样本视为“总体”,通过有放回的重复抽样获得大量子样本的统计量,以此构造中介效应的非对称置信区间,最具统计功效。[40]本研究利用Amos程序抽取了1000个Bootstrap样本,计算各参数的估计值和中介效应值,若中介效应值的95%的置信区间不包含0则中介效应显著。

检验表明,中介模型拟合良好(χ2=2453.120,df=852,χ2/df=2.879;CFI=0.954;TLI=0.951;RMSEA=0.040;SRMR=0.047),该模型各条路径的回归系数都达到了显著水平(p<0.001)。检验结果见图2。

图2 身份认同的中介效应模型

分析检验模型的路径系数,社交媒体使用对人际交往有正向的预测作用,使用社交媒体越频繁,人际交往水平就越高(β=0.230,p<0.001);社交媒体使用对身份认同有正向的预测作用,使用社交媒体越频繁,身份认同程度就越高(β=0.495,p<0.001);身份认同对人际交往有正向的预测作用,身份认同程度越高,人际交往水平就越高(β=0.269,p<0.001)。路径系数同为正号,表明身份认同在社交媒体使用对人际交往的影响中起部分中介作用。

显著性检验发现:社交媒体使用通过身份认同对人际交往的间接效应的百分位数Bootstrap置信区间[0.089,0.195](p<0.001)没有包含0,证实间接效应是显著的;同时,社交媒体使用对人际交往的直接效应的百分位数Bootstrap置信区间[0.127,0.327](p<0.001)也没有包含0,证实直接效应是显著的。显著性检验证实身份认同在社交媒体使用与人际交往关系间的中介效应是显著的,且中介效应与总效应之比为36.5%。综上,研究假设得到证实,即社交媒体使用通过影响新生代农民工的身份认同间接影响其人际交往状况。量化结果证实使用社交媒体有助于新生代农民工提升其人际交往水平,在社交媒体对人际交往产生影响的作用机制中,身份认同变量具有部分中介效应。

(二)访谈结果

1.社交媒体成为承载新生代农民工社会关系网络的主要通道

访谈发现,新生代农民工最常使用的媒介是手机和电视,使用电视主要用于收看娱乐体育类节目和电视剧,有时也会用来收看新闻和生活科普类的节目;手机则用来与他人联络、阅读新闻、收看视频、购物理财等,被访的7人均表示开通了手机流量包业务,且在自租房或集体宿舍能够使用无线局域网。

7名被访者都表示微信、QQ对他们来说很重要,不但方便了与家人、亲朋好友联系,还能节省费用。被访者乙讲道:“以前常用QQ,现在也用微信,领班常用它发通知就用了。……跟家里人孩子联系更方便,说话(指语音通话)也不要钱(指不产生通话费用),还能视频看孩子写作业。跟‘不错的’(指关系较密切的朋友)联系也多了,只要QQ、微信还有(指向用户提供服务)就会用。”被访者戊也表示,使用微信后“和几个朋友的联系也多了,以前就是逛商场时说说话,现在我们常在群里聊(指发语音),这个软件(指微信)对我们很有用。”

被访农民工社交媒体“好友”的来源主要有两个路径:一是家人、朋友、老乡、工友等在现实生活中本就熟识的人。7名被访者都表示微信、QQ的“好友”基本上是来自在现实生活中有长期交往的人,即使偶尔添加不熟识的人为“好友”,过后也很少会有联系;二是从各种群中添加,但从群中添加的“好友”并不稳定,被访者丁就有这样的经历:“当时在一个老乡群中看到他很活跃,就加他了,后来发现他把我删了。”访谈发现,社交媒体有助于新生代农民工进行计算机中介的人际交往,增加他们与家人、亲友的联络频次,同时也有助于他们与务工地的工友、老乡之间的交往。新的媒介技术有助于农民工生成新的人际关系网,但这种“新的关系”往往脱胎于乡土社会的血缘、地缘关系[41],社交媒体无助于新生代农民工建立和维系突破亲缘、乡缘和业缘的社会关系网络。

2.社交媒体成为新生代农民工心理的重要建构力量

访谈中7名被访者都认为微信/QQ给他们带来了感情的慰藉,在异地他乡感受到亲情、友情、乡情的温暖和关爱。被访者己对此深有感触:“我一个人在深圳,常常感到很单、憋闷,工地上和宿舍里人也不少,都是‘面上的’(指交情浅),QQ能让我和老婆孩子、好朋友说说心里话,这样心里会很踏实。”说说家常话、排遣心中的不满、发发牢骚、问问对方近况是新生代农民工在社交媒体中“交谈”的主要内容,“其实也没什么事儿,随便聊聊,聊聊心里就不烦得慌了”(被访者戊),“……就是个笑脸(指表情符号),也让我觉着他在我身边”(被访者丙)。“说什么”(内容)只是表象,深层的或者更重要的是情绪的排遣与抚慰、情感的沟通与共鸣,交谈主要不是为了交换信息,而是排遣内心的孤寂、烦躁、憋闷,获得情感慰藉。

访谈还发现,新生代农民工在使用微信朋友圈和QQ空间上具有很强的指向性和象征意义,他们发朋友圈的动机并非仅仅是为了“展示”,而是更渴望获得好友的关注。“发朋友圈就是告诉他们我还活着,看看谁赞我评论我,知道他们在关注我”(被访者庚),被访者乙也讲到,“有时会发个吃饭喝酒的图片,‘显摆显摆’(即炫耀)、找找‘骂’,这样大家关系就更近了”。与文献回顾中有关结论相左,社交媒体为新生代农民工的人际交往提供了便利,提升了交往双方的亲密感,拉近了双方的心理距离,身处同质群体中的双方通过网络互动产生了意义交换和情感共鸣,对其人际关系产生了积极的影响。“嘤其鸣矣,求其友声”,“展示”与回应就演化为一种交谈、一种“交往需要”[42],一种个体间心灵交往的社会仪式。

3.社交媒体强化了新生代农民工对自我身份的感知并作用于其人际交往

访谈发现,社交媒体在促成农民工的身份感知与认同方面具有推波助澜的作用。身为外地人的他们本就在城市中面临种种尴尬,社交媒体中散播的关于农民工的新闻报道和影视形象又进一步强化了这种认知。被访者己说:“在(微信)群里看到别人转发的新闻,说是有‘打工的’坐公交车被别的乘客赶下车了,城里人嫌他穿得破破烂烂的,脏……我们(农民工)就是低人一等。”①被 访者再没有给出更多相关报道的细节,经笔者在互联网检索,发现农民工乘用公交被赶下车,或不准上车的报道,几次见诸新闻报道并在互联网广泛散播。如:《男子嫌农民工汗味大赶其下公交起身一脚踹掉行李》《公交司机脚踢乘客被曝光》《农民工被赶下公交车是身份社会的印记》《嫌农民工行李过多两公交司机把人拉下车》等。同时,新生代农民工认为媒介中呈现的农民工“成功人士”在现实生活中并不存在。“电视里都是‘编’(指虚构)的,我是没见过‘赵小云’。”②被访者提及的赵小云是电视剧《外来妹》中的主人公,她从穷乡僻壤来到珠江三角洲务工,历经波折不改初心,终于成就了一番事业,成为进城务工人员奋斗成功的典型。该剧于20世纪90年代上映,在社会上产生了较大的反响。(被访者丙)“演电影拍电视能给你弄个‘成功人士’,身边哪个‘打工的’发家了?混口饭就中(指该知足了),鸡毛能飞上天?”(被访者甲)。被访新生代农民工的个人遭遇和亲身体验,让他们对新闻报道和媒介形象有着特定的解读,社会成员的亲身经历和主体意识在自我身份和社会地位感知的生成中发挥着根本性作用,[43]在媒介形象与个人际遇的“碰撞”中,触动了对自我身份的感知:“我们就是低人一等”的“打工的”。访谈结论与量化发现相一致,社交媒体强化了新生代农民工对社会结构中自我身份的感知。

参与访谈的7名新生代农民工往往困囿于自身身份而不能与异质群体中的成员建立稳定的人际交往。一方面,新生代农民工认为自己“低人一等”、故步自封,不能主动与城里人、“体面人”建立关系。“地有三六九,人分上中下。你得认这个理儿,你见了人家体面人、本地人,搭讪也是白搭讪”,当被访者甲用第二人称“你”来陈述个人感受时,语气出奇的平静。另一方面,中国是关系主导型社会,人际交往往往在稳固的社会关系网络中进行,限于城市居民与农民工之间的社会距离,城市居民很少会与身处社会底层的农民工有过密的交往,被访者庚说:“我们与城里人很少有联系,基本上也没有‘走动’(指具有一定人情交换的交往)……除了交房租、拿收据,和房东也没有‘走动’。”被访者丁也说到,“我倒是想和他们(指服务对象)聊聊,(但是)谁搭理我啊!”由于双方的社会经济地位差异、文化差异等因素,新生代农民工与城市居民的社会距离难以逾越,很难获得城市居民的认可,不能与城市居民保持稳定的人际交往,双方少有的接触也呈现出若即若离、似有还无的样貌。

五、讨论与思考

通过问卷调查和个人深访,笔者考察了新生代农民工的社交媒体使用与人际交往的总体状况,探讨了社交媒体使用行为对新生代农民工人际交往的影响,揭示了身份认同的中介效应。结合中国的历史文化语境和新生代农民工的生存境遇,就研究发现讨论如下。

(一)身份区隔催生了新生代农民工人际交往的“内卷化”

在社会文化层面,儒家规范在很大程度上构造了中国社会的行为指南和标准,其所奉行的“序尊卑、贵贱、大小之位,而差外内、远近、新故之级者也”[44]的等级观念,普遍显现于身份、地位、贫富、阶层等方面的序列和差异,尤其对中国人的社会归属和人际交往产生了深远的影响。无论是《论语》等典籍中“人”“民”之分所蕴含的政治境遇,[45]还是“葫芦状结构”[46]“倒丁字形结构”[47]等概念所界定的社会分层,无不表明一种“社会断裂”①学者孙立平认为,自20世纪90年代以来,中国社会的经济增长在很大程度上已经不能带来社会状况的自然改善,由此产生了社会结构和文化上的“断裂”——社会的不同成分间难以形成一个有机的整体。参见孙立平.断箭——关注当下中国发展中的社会断裂//张立升.社会学家茶座精华本(卷一).济南:山东人民出版社,2006:6-22.——源于身份制度与资源垄断所诱发并固化的不同社会阶层间的疏离关系。

中国的身份制度,即依据社会成员的先赋地位而将之区分为不同身份群体的制度,[48]已成为一种社会不平等的制度化生产机制,其中,尤以户籍身份为甚,它集中体现了中国人的出身、地位和资格。户籍将中国公民划分为城市户口和农村户口,这种制度设计不仅“导致处于不对等权利关系中的农民工无法获得基本的城市公民权”[49],更通过政制权力制造并维系了城乡差异、阶层分化及其滋生的意识形态——农村、农民隐然已成为“落后”“贫贱”“低劣”的代名词,农民工也无从辩驳地以“盲流”“负面行为者”“威胁与麻烦制造者”[50]等形象现身于媒体。对农民工群体的污名化乃至妖魔化,不仅阻碍了城市居民对农民工的心理认同和文化接纳,还导致新生代农民工产生心理落差、对与城市居民的交往产生消极评价,从而不可避免地拉大新生代农民工与城市居民的社会距离[51],产生阶层鸿沟和社会分化。

社会距离源于不同社会群体间的落差,并在最现实的层面体现为不同阶层成员之间的社会交往。[52]本研究发现,身处近乎相同的地理空间,新生代农民工与务工地的城市居民之间却鲜有持久性的交往,未能建立稳定、长期的社会关系网络,外来务工人员和本地人之间存在人际关系区隔,新生代农民工的人际关系依旧以“第一级关系”(自然血缘关系、亲属关系,即儒家所谓“亲亲尊尊”)为主。[53]市场的力量并没有“一面倒地把社会人际关系和其文化元素连根拔起”[54],决定农民工社会关系网络边界的依然是社会身份,而不是所从事的职业。[55]社会转型和经济转轨将农民工从“熟人社会”中抽取出来,却又难以安放在务工地的社会交往之中,脱离与城市居民之间的现实交往和鲜活体验,这个从乡野中走来的群体,就成为“我们”身边“最熟悉的陌生人”。

身份是社会等级的铭牌和人格不平等的标尺,凸显社会成员在社会结构中的位置高低、权力大小以及占有社会资源的多寡。中国人的价值是“需要从外界获得的”[56],个体的社会身份及其社会关系网络承载着多少国人生命的几多寄托,成为“有身份”的人,在中国的文化语境中有着深刻的内涵。近年来,随着“积分落户”“购房落户”等政策的实施,户籍制度已有所松动,但却于“社会结构紧张”酿成的社会问题无补,社会文化所营造的成功的光环和渴求成功的期望值,与制度—结构性要素为下层群体所提供的可靠路径之间处于“严重的失衡状态”[57],出生于农村,且未能经由高等教育或经商致富实现向社会上层的流动,即使在城市务工,一个生命体也不能逃脱被打上“农民身份”的烙印。“人生如戏”“戏如人生”是身处社会底层的农民工的喟叹,与优势阶层侧重“戏”(即在社会舞台上“表演”)不同,农民工的体味在“如”(当不得真、较不得真的无奈)——“这辈子就是一出戏,眨眨眼就完”(被访者甲)。在这般生命体验和文化氛围中,新生代农民工很难真正地融入城市生活,其社会关系网络更易于在同质群体中延展,其人际交往亦由此呈现出内卷化效应。

(二)权利贫困构筑了新生代农民工人际关系的“交往障碍”

在社会权利层面,农民工的社会权利在一定程度上处于供给不足状态,社会权利的贫困加剧了阶层分化,并促使新生代农民工的人际交往在同质群体中循环,社交半径难以突破同质群体的圈囿。本文所使用的社会权利并非是一个政治术语,而是基于人性的、价值中立的概念范畴。英国社会学家马歇尔(T.H.Marshall)最早提出了公民社会权利(social rights)的概念,以之来指称社会成员所享有经济福利、社会保障并依据社会通行的准则享受文明生活的一系列权利。[58]社会权利是社会公共服务供给的重要内容。有研究表明,中国现行法规不能充分保障平等的公民权利,弱势群体不能参与游戏规则的制定,人格尊严极度匮乏。[59]新生代农民工虽已被整合进工业生产流水线和城市生活大舞台之中,然因户籍捆绑而伴生的政策性排斥,导致该群体不能享有与城里人同等的社会福利和医疗救济保障等权利,与城里人之间的权利差异让处于劣势一方的农民工产生“相对剥夺感”[60],社会权利贫困的“中国现象”催生了权利主体的不平等,导致农民工群体和优势群体之间的“交往障碍”。

信息技术能为弱势群体丰富自我、发展自我提供便利,公众普遍乐见新媒体技术中所孕育的自由、平等、民主等价值意蕴能扶助弱势群体更加自信地融入社会,共享社会发展和技术进步的福祉。本研究却发现,当前社交媒体无助于新生代农民工跨越因权利贫困而伴生的“交往障碍”,虽然从总体上来讲科学技术能推动人类的文明进步,但具体到技术的社会应用却并非是无利害的,从知识沟到数字鸿沟,无不表明了技术应用的社会性,社交媒体的效用同样需要依附于具体的社会结构和权力关系。当现代技术不以人的主观意志为转移地构成人类交往的叙事框架,甚至人生的意义都要到技术环境中找寻时,“不仅有一个社会和政治选择的程度,也意味着相关社会力量的理解能力和机会把握”[61],社交媒体之于新生代农民工人际交往的作用,也将不仅仅是技术问题、语义问题,还关乎生命体的内心和谐、人生体验,以及社会公平和人间正义。

当下,我国信息技术的应用中存在强调市场逻辑而漠视公共服务的弊病,用户往往被数字化为市场增量、利润贡献率和股市市值,媒介中漂浮着精英话语、娱乐狂欢和消费引诱,商业叙事左右了社会交往的话语资源和认同尺度,基于社会成员普遍利益的公共价值似已消弭殆尽,其后果势必会折损政府的公共性,导致弱势群体心理失衡,甚至触发社会失范行为。国家作为重要的干预力量,要充分重视社会结构中媒介系统的能动作用,一方面应为包括新生代农民工在内的弱势群体提供均等化的媒介公共产品,通过媒介尤其是社交媒体满足其期望被尊重的需求、实现其自身的价值,为他们享受技术进步的福利而提供公共服务;另一方面,要创新路径切实提升新生代农民工的媒介素养,引导他们全面地认识媒介内容,帮助他们使用社交媒体恰当地表达个人观点、有效地拓展社交半径、开放地融入城市生活。经由公共服务和媒介素养的协调互动,有助于清除社会结构和权力关系对新生代农民工的消极影响,促成其身份与心理的双重转变,助推不同社会群体间的融洽相处,消减社会层面的“传播赤字”①“传播赤字”是迈克尔·罗洛夫提出的一个概念,指“一方欲使交往具有积极意义,但对方却做消极理解”。参见迈克尔·E·罗洛夫.人际传播——社会交换论.王江龙译.上海:上海译文出版社,1991:133.,实现不同社会群体之间密切而又和睦的“传播联结”[62]。

本研究丰富了弱势群体媒体使用的研究框架,尝试提出社交媒体使用对人际交往影响的中介效应模型,研究结果也证实了身份认同的部分中介效应。研究结论为我国当前的农民工媒介素养教育、社会心理建设以及进城务工人员的社会融入政策制定提供了基本的事实依据,研究结论对理解信息传播技术在弱势群体中的应用和效能,认识社交媒体产生影响的作用机制具有一定的理论和现实意义。同时,受限于样本全部来自东部一线城市,且非严格的概率抽样,样本数据会存在一定偏差,虽不会对研究结论产生本质影响,但仍会干扰到结论的概括性和普遍性。后续研究可尝试在全国范围内进行概率抽样,获得再现或者接近新生代农民工总体结构的样本,并可尝试验证身份认同的中介效应在其他社会群体中是否依然显著。