中西医结合治疗脑血栓形成对脑缺血再灌注损伤及神经功能的影响

王彦峰

脑血栓形成属于较为常见的脑血管疾病类型,具有较高致残率,同时也可致患者死亡,对患者生活质量及生命安全产生严重威胁。且近年来,该病发病人数逐渐增加,并渐趋年轻化[1]。奥扎格雷钠为临床治疗脑血栓形成的常用药物,其可获得一定的治疗效果,但受影响因素较多,单一用药无法显著改善患者再入院率及死亡率,临床应用效果仍达不到理想水平[2]。近年来,随着中医药技术的发展,其在临床的应用渐趋广泛,且有研究显示,以活血通络法治疗脑血栓形成可取得较佳治疗效果[3]。基于此,本研究就中西医结合治疗脑血栓形成对脑缺血再灌注损伤及神经功能的影响进行分析。具体过程如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月至2018年1月于某院接受治疗的96例脑血栓形成患者,根据年龄的大小将96例患者由小到大进行排序,相同年龄的患者按照病情严重程度由小到大进行排序,然后采用随机排列表法,奇数者作为对照组,偶数者作为观察组,每组48例,本研究符合本院医学伦理委员会要求。对照组男27例,女21例;年龄51~76岁,平均年龄(63.26±7.91)岁;发病至入院就诊时间2~7 h,平均时间(4.13±1.04)h。观察组男26例,女22 例;年龄50 ~76岁,平均年龄(63.04±7.82)岁;发病至入院就诊时间2~6 h,平均时间(4.04±0.97)h。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),可比较分析。

1.2 诊断标准 西医参照《各类脑血管病诊断要点》[4]:多在安静状态下发病;发病较缓,多呈进展性发展;发病后1~2 d内意识清晰或有轻度障碍;有颈内动脉系统和(或)椎- 基底动脉系统症状及体征;通常腰穿脑脊液中无血液。中医参照《中医病证诊断疗效标准》[5]中气虚血瘀证:半身不遂,肢体软弱,舌歪语蹇,偏身麻木,气短乏力,面色淡白,手足肿胀,心悸自汗;舌质黯淡,苔薄白或白腻,脉细缓或细涩。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:符合上述西医及中医诊断标准;患者及其家属均知情同意。排除标准:合并肝肾功能严重损害者;合并凝血功能障碍或严重内分泌性或缺氧性疾病者;对本研究治疗方案不耐受者。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 80 mg奥扎格雷钠(北京双鹭药业股份有限公司,国药准字H20059668)+250 mL质量浓度为0.009 g/mL的氯化钠溶液,静滴,2次/d,连续治疗7 d。

1.4.2 观察组 在对照组治疗基础上接受中药芪蝎活血通络汤治疗,药方:黄芪120 g,鸡血藤30 g,丹参30 g,全蝎20 g,当归15 g,桃仁15 g,川芎15 g,赤芍15 g,地龙15 g,红花10 g,甘草10 g。半身不遂甚者,加蜈蚣1条,乌梢蛇1条;舌强不语者,加僵蚕10 g,黄芩10 g;偏身麻木者,加天麻15 g,钩藤15 g;肢体软弱甚者,加牛膝15 g,杜仲15 g。1剂/d,水煎取汁300 mL,分3次服用,连续治疗7 d。

1.5 观察指标 血清炎性因子及神经功能。分别于治疗前、治疗7 d后取患者空腹状态下静脉血5 mL,离心分离取血清,采用酶联免疫吸附试验检测高敏C反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,hs-CRP)及肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor α,TNF-α)水平;分别于治疗前、治疗7 d后使用美国国立卫生研究院卒中量表(national institute of health stroke scale,NIHSS)[6]评估患者神经功能,该量表共计42分,分值越高提示患者神经功能越差。不良反应,统计两组出现的头晕、发热、肠胃道反应等。

1.6 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》制定本次疗效评估标准,患者症状体征消失,基本可独立生活为痊愈;患者症状体征好转,可扶杖行动或生活基本可自理为好转;患者症状体征无改善为未愈。治疗总有效例数=痊愈例数+好转例数。

1.7 统计学方法 采用SPSS 20.0软件处理数据,计数资料用χ2检验,用率表示;计量资料用t检验,用(±s)表示;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者血清炎性因子及神经功能比较两组治疗后hs-CRP、TNF-α、NIHSS评分等均下降,且与对照组相比,观察组上述指标改善情况佳,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 两组患者血清炎性因子及神经功能比较(±s)

表1 两组患者血清炎性因子及神经功能比较(±s)

注:与本组治疗前相比,*P<0.05

组别 例数 hs-CRP/(mg·L-1) TNF-α/(ng·L-1) NIHSS评分/分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 48 20.42±10.63 8.02±4.23* 134.42±11.06 68.60±8.24* 25.12±7.28 16.06±5.73*对照组 48 21.17±11.34 14.12±9.31* 135.51±12.48 90.04±12.27* 24.77±7.14 21.17±6.04*t值 0.334 4.133 0.453 10.050 0.238 4.252 P值 0.739 0.000 0.652 0.000 0.813 0.000

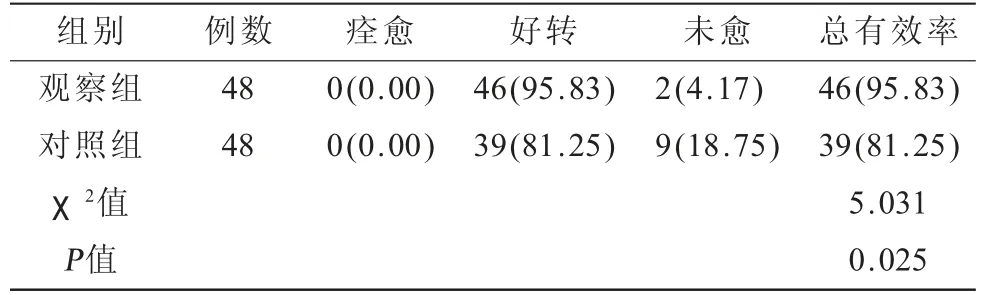

2.2 两组患者临床疗效比较 与对照组相比,观察组治疗总有效率高,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

2.3 两组患者不良反应比较 对照组出现头晕、发热各1例,肠胃道反应2例,共计4例(8.33%);观察组出现头晕2例,发热1例,肠胃道反应4例,共计7例(14.58%)。两组在不良反应总发生率方面,差异无统计学意义(χ2=0.924,P=0.336)。

表2 两组患者临床疗效比较[n(%)]

3 讨论

脑血栓形成患者脑部微血管存在病变,促使血栓形成,进而表现出脑部缺氧缺血、代谢及营养障碍等,若不及时治疗则可导致脑组织及神经组织发生损伤。中医将脑血栓形成划分至“中风”“偏枯”等范畴,有“风痰阻络”“气虚血瘀”“肝阳暴亢”“痰热腑实”“阴虚风动”等证之分,本研究主要选取其中的气虚血瘀证进行用药分析,本病多发于年高体衰者,其病机为年老体衰,久病或劳损致气虚血弱,血行不畅,气虚血瘀,阻滞脉络,致脉络空虚,外邪入侵,终致本病发作[7-8]。中医认为其治疗应以活血化瘀、通络止痛为主。

本研究中,治疗后,观察组hs-CRP、TNF-α、NIHSS评分改善情况较对照组佳,且治疗总有效率较对照组高,且两组在不良反应总发生率方面无差异,结果提示,中西医结合治疗脑血栓形成有助于降低患者机体炎性因子水平,提升神经功能及治疗效果,且不增加药物不良反应。中药芪蝎活血通络汤中的黄芪性温,味甘,可补气固表;鸡血藤味苦、甘,性温,可活血补血、舒筋活络;丹参味苦,性微寒,可活血祛瘀、清心除烦、凉血消痈;全蝎味辛,性平,可息风镇痉、通络止痛、攻毒散结;当归味甘、辛,性温;可补血活血;桃仁味苦、甘,性平,可活血祛瘀;川芎味辛,性温,可行气开郁、法风燥湿、活血止痛;赤芍味苦,性微寒,可清热凉血、散瘀止痛;地龙可清热息风、通经活络;红花味辛,性温,可活血通经、散瘀止痛;甘草则可调和诸药药性[9-10]。纵观整方,共奏活血祛瘀、通经止痛、补气固表之功。

综上所述,中西医结合治疗脑血栓形成有助于改善患者症状,促进神经功能恢复,提升治疗效果,且安全性佳。