部件启动范式下可成字部件的位置效应*

王 丹 王 婷 秦 松 张积家

部件启动范式下可成字部件的位置效应

王 丹 王 婷 秦 松 张积家

(中国人民大学心理学系、国家民委民族语言文化心理重点研究基地、 教育部民族教育发展中心民族心理与教育重点研究基地, 北京 100872)

可成字部件在汉字中的位置和功能多种多样。实验1采用部件启动范式考察在汉字识别中可成字部件在不同位置的功能。启动刺激为处于三种位置(主要义符位置、次要义符位置、声符位置)的可成字部件, 目标刺激为包含这三种位置可成字部件的汉字, 要求被试对目标字做词汇判断。实验2结合部件启动范式和视觉搜寻范式探查可成字部件在不同位置的功能。结果表明:(1)可成字部件处在声符位置时的启动效应强于处在义符位置时。(2)可成字部件作义符时的启动作用只出现在处于主要义符位置时。(3)处在声符位置的可成字部件启动不仅促进对包含声符位置部件的汉字的识别, 还促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 但阻碍对包含次要义符位置部件的汉字的识别。(4)当启动部件处于次要义符位置时, 不影响对包含相关部件的汉字的识别。整个研究表明, 部件位置效应不仅包含部件位置对汉字识别的影响, 还包含部件位置频率对汉字识别的影响。

义符; 声符; 可成字部件; 部件启动; 位置效应

1 引言

汉字从结构上可以分为独体字和合体字。独体字是只以笔画为单位构成的汉字, 无偏旁之分。合体字是由两个或两个以上的部件构成的汉字, 包含有两种:一种从组合成分上显示字义, 如“男”, 从田从力, 表示用力在田间耕作; “鸣”, 从口从鸟, 表示鸟叫。这一类字被称为会意字; 另一类字由两个部件组合在一起, 一个部件表示整字的字义, 一个部件表示整字的字音。如“睁”, 从目争声, 表示张开眼睛; “根”, 指草木之根, 从木艮(gèn)声; “经”指经纬, 从糸巠(jīng)声。这一类字被称为形声字。根据《现代中文词典》, 形声字在7000常用汉字中占81% (Li & Kang, 1993)。形声字由义符(表义)和声符(表音)构成。义符又称为意符、形符或者形旁, 是与形声字在意义上有联系的部件; 声符又称声旁, 表示形声字的读音。在形声字中, 一些部件只可以作义符, 如“氵”、“忄”, 它们属于不成字部件(或不成字义符), 另一些部件既可以作义符, 也可以作声符, 如“立”、“虫”、“目”等。这些部件本身就是独体字, 可以称之为“(可)成字部件”。汉字认知研究不仅应该关注汉字整体的性质, 还应该关注构成部件的性质及其位置。

作为形声字的重要部分, 部件在认知加工的作用吸引了众多的心理语言学家关注。在汉字认知中, 部件作为汉字加工的基本单元和汉字的亚词汇成分, 也具有表征和加工(刘燕妮, 舒华, 轩月, 2002; 彭聃龄, 王春茂, 1997; 张积家, 盛红岩, 1999; 张武田, 冯玲, 1992; Zhou, Peng, Zheng, Su, & Wang, 2013)。形声字认知既可以依据义符线索, 义符可以起促进作用, 也可以起干扰作用(陈新葵, 张积家, 2008; 陈新葵, 张积家, 2012; 方燕红, 张积家, 2009; Williams, 2013; 张积家, 陈新葵, 2005; 张积家, 方燕红, 陈新葵, 2006; 张积家, 彭聃龄, 1993; 张积家, 彭聃龄, 张厚粲, 1991; 张积家, 王娟, 陈新葵, 2014; 张积家, 张厚粲, 彭聃龄, 1990), 也可以依据声符线索(张厚粲, 舒华, 1989; 张积家, 姜敏敏, 2008)。佘贤君和张必隐(1997)采用启动范式分别探讨了形声字心理词典中义符线索和声符线索的作用, 发现义符线索的作用比声符线索更大, 义符线索、声符线索对低频字的影响比对高频字的影响更大。

汉字部件具有功能和位置两种属性。从位置来看, 汉字部件具有位置确定性, 不同位置的部件所提供的信息不一样, 在汉字识别中的作用也不相同(韩布新, 1994, 1996, 1998; 周新林, 曾捷英, 2003)。有研究发现, 在汉字识别中, 右部件的作用大于左部件, 左部件的频率与位置合法性受右部件制约, 而右部件却无此限制(冯丽萍, 1998a)。Taft, Zhu和Peng (1999)认为, 右侧含有高频部件的汉字比右侧含有低频部件的汉字识别更快。在假字识别中, 右部件的作用也比左部件更加重要(Peng & Li, 1995)。对欧美学生而言, 右部件和下部件的作用比左部件和上部件更强(冯丽萍, 卢华岩, 徐彩华, 2005)。但也有研究发现了不同证据。罗艳琳等人(2010)发现, 被试对下部件分辨最难, 对左部件反应最快。Hsiao (2011)发现, 注视线索位置(左右)与义符结合度之间存在交互作用:线索在左时, 义符构字数少的字在语义判断中反应更快、更准, 义符构字数多的字在语义判断中反应更慢、更不准确。在印丛、王娟和张积家(2011)的研究中, 实验2发现, 与目标字左、右部件相同的启动刺激均能够促进掩蔽启动范式中对汉字的命名, 对与启动字右部件相同的目标字的反应显著快于对与启动字左部件相同的目标字, 单字词特有的命名的字形位置效应是:右部件的启动量显著大于左部件。实验3采用图–词干扰范式发现, 右部件的启动量也显著大于左部件。张积家、王娟和印丛(2014)发现, 在汉字的视觉加工中, 读者对部件空间位置的注意加工优势受声符位置调节。对左形右声结构的汉字, 被试更多地注意字的右边; 对右形左声结构的汉字, 被试更多地注意字的左边。这说明, 在汉语读者的正字法意识中, 存在着“左侧释义, 右侧释音”的部件位置–功能联结。在通达形声字的语音和语义过程中, 与义符相比, 声符更具有注意资源优势, 这种优势在语音提取中更加明显:声符无需依赖义符的信息便可以相对独立地激活整字的语音, 但声符需要义符的配合才能够提取整字的语义。

已有的部件研究大都立足于义符通达整字语义、声符通达整字语音的角度, 而且大都从形声字的结构出发, 只有少数研究关注部件的位置(Ding, Peng, & Marcus, 2004; 冯丽萍等, 2005; 彭聃龄, 郭瑞芳, Conrad Perry, 2006; 印丛等, 2011), 或者从部件位置角度关联义符和声符的作用(张积家等, 2014)。Wu, Mo, Tsang和Chen (2012)采用多种范式考察了位置普遍性(position-general)部件与位置特异性(position-specific)部件在汉字认知中的作用及其时间进程, 发现位置普遍性部件和位置特异性部件都影响汉字认知, 但位置特异性部件的效应出现得更早, 持续时间也更长。位置普遍性部件是指汉字部件的呈现位置多样化, 不仅出现在义符位置, 也出现在声符位置。例如, “米”在“粉”中为义符, 在“咪”中为声符。但是, 该研究并未进一步考察位置普遍性部件处在不同位置时对汉字认知的影响。冯丽萍(1998b)发现, 部件位置频率影响词汇判断。从理论上说, 每一可成字部件都可以出现在汉字的不同位置上, 但是, 同一部件出现在汉字不同位置上具有不同的表征和加工特点。这是因为在部件位置合法性的前提下, 部件的位置频率不同。但是, 已有研究并未区分部件位置与部件位置频率的作用, 也未考察可成字部件处在汉字不同位置时的认知效应。

李国英(1996a)分析发现, 在72个高频义符中, 有53个义符还可以作声符, 其中, 有35个高频义符作声符时的构字量超过了3个。虽然这些部件的主要功能是作义符, 但在少数汉字中却作声符。一些部件在义符位置上也存在着主次之分。例如, “口”作义符时主要处于字的左边, 如“听”; 但在其他字中位于字的下边, 如“吾”。因此, 相对于“位置普遍性部件” (position-general character)的概念, 笔者提出了“多位置部件” (poly-position character)的概念。因为“位置普遍性部件”的概念只考虑了部件的多位置性, “多位置部件”却根据部件在汉字中所处的空间位置及其频率来分类。根据部件在汉字中位置出现次数的多少, 可以将部件位置区分为主要义符位置、次要义符位置和声符位置。例如, “马”作部件时主要出现在形声字的左半部, 如“驰”、“驶”。因此, 可以称左半部为“马”的主要义符位置; 但也有少量的“马”作义符时出现在形声字的下半部, 如“驾”、“驽”。因此, 可以称下半部为“马”的次要义符位置; “马”还可以作声符, 如“蚂”、“妈”。因此, 可以称右半部为“马”的声符位置。

以往关于义符在汉字认知中作用的研究均采用了整字启动范式或整字语义决定范式, 这些范式不可避免地会引入了整字的“污染”。虽然可以通过实验设计来分离义符的作用, 但是, 义符与整字的作用仍然难以绝然分离。为了更准确地探讨义符在汉字认知中的作用, 张积家等人创建了义符启动范式。采用义符启动范式, 就能够更加纯正地探讨义符的语义与语法的激活过程。张积家与章玉祉(2016)运用义符启动范式发现, 不成字义符和成字义符的语义、语法激活过程存在着差异。不成字义符的语义激活只在启动的中期出现, 语法信息未见激活; 成字义符的语义信息一直处在激活状态, 而且在启动的晚期其语法信息也激活了。章玉祉与张积家(2017)继续采用义符启动范式, 考察不同加工深度任务中家族大小和类别一致性对义符语义激活的影响, 发现在词汇判断中, 家族大小影响义符的语义激活, 大家族义符的语义不容易激活, 小家族义符的语义容易激活。在语义相关判断中, 类别一致性影响义符的语义激活, 类别一致性高的义符的语义容易激活。将义符启动范式稍加改变, 扩展到声符启动, 就成为部件启动范式。运用部件启动范式, 就能够更加明晰地考察在汉字认知中的部件位置效应。即, 对可以出现在汉字不同位置的部件, 探究不同位置部件在汉字识别中的作用。例如, 处在声符位置的部件的启动作用是否大于处在义符位置的部件?处在主要义符位置的部件能否启动包含声符位置部件的汉字的识别?处在次要义符位置的部件是启动还是抑制包含主要义符位置部件的汉字和包含声符位置部件的汉字的识别?因此, 本研究通过匹配汉字的使用频率(均为高频字)、笔画数等因素, 通过部件启动范式来探究不同位置的可成字部件的认知效应。实验1采用部件启动范式探寻可成字部件的部件位置效应, 实验2结合部件启动范式与视觉搜寻范式, 进一步探寻可成字部件的部件位置效应。

2 实验1:部件启动范式下可成字部件的位置效应研究

2.1 被试

60名汉族本科生, 平均年龄为20.4岁, 视力正常或矫正后正常。其中, 男生27名, 女生33名。分为两组, 每组有30名被试, 被试的男女比例大体平衡。

2.2 设计

2(启动类型:部件启动/控制启动) × 3(启动部件位置:主要义符位置、次要义符位置、声符位置) × 3(目标字类型:包含主要义符位置部件的汉字、包含次要义符位置部件的汉字、包含声符位置部件的汉字)混合设计。启动类型是被试间变量, 两组被试各有30人, 其他变量为被试内变量。部件启动包含处在三种位置的同一部件, 控制启动条件的启动刺激都是“***”。两组被试的目标刺激都是包含三种处在不同位置的同一部件的汉字。

2.3 材料

包括启动刺激(三种不同位置的部件)和目标刺激(包含三种位置部件的汉字)。

首先, 根据位置多样性的标准挑选出25个常见义符, 这些义符亦可以作声符, 而且在作义符时的位置不固定(即有多个义符位置)。匹配这些部件作声符时的可命名性, 删除声符可命名性最低的两个义符。30名不参加实验的大学生对义符做熟悉性评定, 删除熟悉性在± 2.5之外的义符, 最后得到了20个可成字义符, 分别是:石、火、口、田、白、米、土、马、虫、工、日、山、耳、贝、立、木、子、文、目、女。根据《现代汉语常用字表》(3500常用汉字), 统计这些可成字部件在形声字不同位置的构字频率。结果表明, 绝大多数多位置部件的主要功能是作义符, 而且作义符时的位置多样化。可成字部件在作义符时的主要位置在左, 频率在25%~85.3%之间, 平均频率为55.42%。可成字部件在作义符时的次要位置在下、上、右、中, 频率在10%~39.3%之间, 平均频率为21.97%。可成字部件在作声符时的位置在右、上、下、中, 频率在3.2%~57.9%之间, 平均频率为22.43%。

根据部件位置在《现代汉语常用字表》(3500常用汉字)中挑选汉字, 将处在主要义符位置、次要义符位置、声符位置的启动部件各匹配3个目标汉字(包含主要义符位置部件的汉字、包含次要义符位置部件的汉字、包含声符位置部件的汉字)。对包含多种声符位置的部件, 选材时尽量保证位置的同一性。最终需要确定的每组汉字各有60个(每一部件在每一位置各有3个对应的汉字), 共有180个汉字。但是, 由于受实际汉字材料的限制, 有6个部件在选材时未能够达到完全匹配(其中1个部件在主要义符位置只匹配了2个汉字, 5个部件在声符位置只匹配了2个汉字), 最终确定了包含主要义符位置部件的汉字、包含次要义符位置部件的汉字、包含声符位置部件的汉字数量分别为59个、60个和55个, 共有174个汉字。匹配三组汉字的词频和笔画数, 材料的信息见表1。实验前将所有的目标字打印在纸上交给被试, 确保被试熟悉所有汉字以后才开始实验。

表1 目标汉字的信息表

注:词频选自北京语⾔学院编《现代汉语频率词典》1986年版。

统计分析表明, 三组汉字的平均笔画数差异不显著,(2, 171) = 2.33,> 0.05; 平均字频差异不显著,(2, 171) = 2.33,> 0.05。通过Windows自带软件Truetype制造出174个假字作为填充刺激。

2.4 仪器与程序

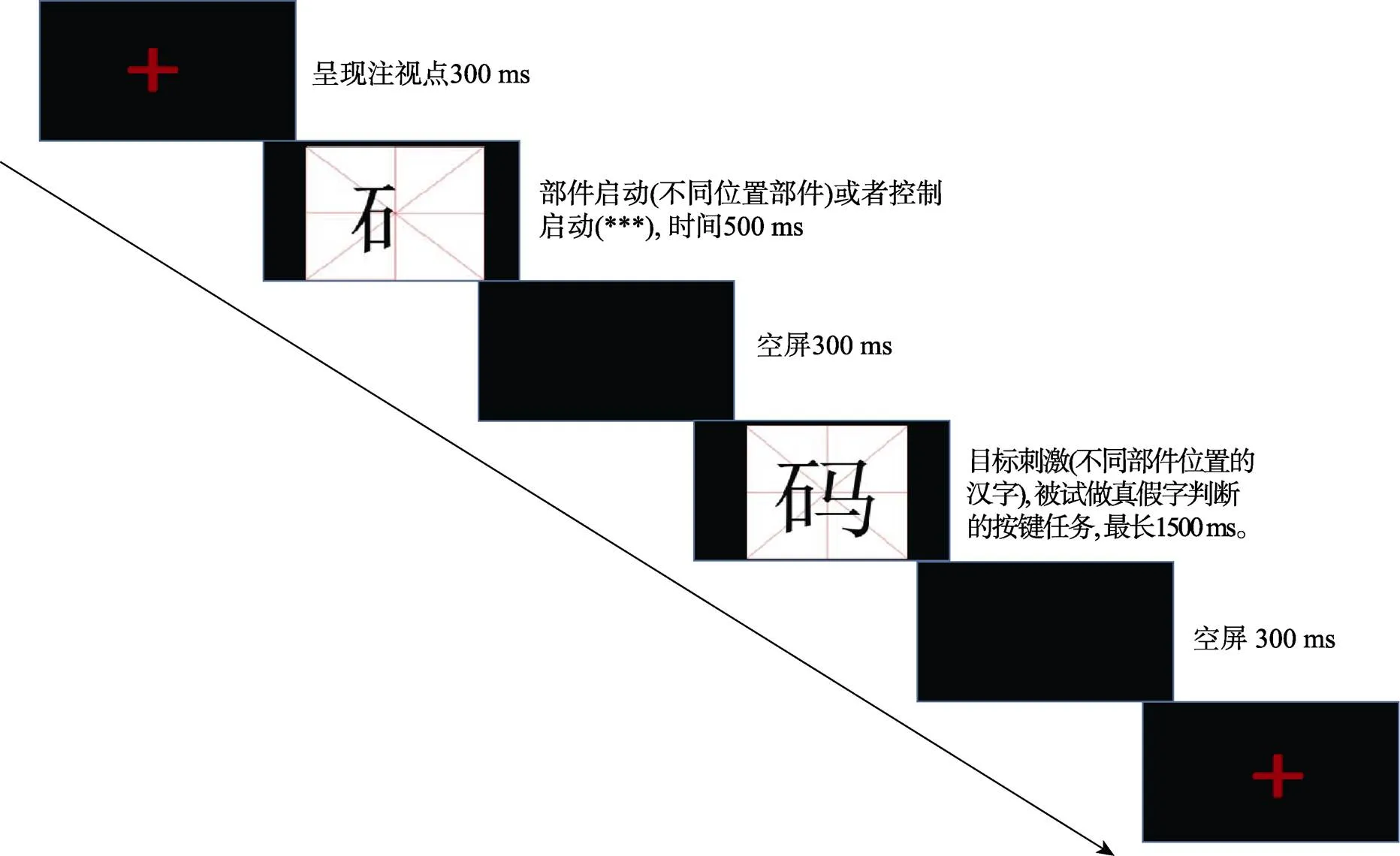

IBM台式机, 采用E-Prime 2.0软件编程。实验程序是:先在计算机屏幕的中央呈现注视点300 ms, 然后出现义符启动或控制启动, 启动刺激的呈现时间为500 ms, 保证视觉系统能够对汉字字符进行充分的加工, 也保证字符在脑内的加工过程基本完成(罗艳琳等, 2010)。随后出现目标刺激, 要求被试对目标刺激做真假字判断:如果是真字, 按下F键; 如果是假字, 按下J键。半数被试的按键方式按此规定, 半数被试的按键方式相反。然后是300 ms的空屏, 再进入下一试次。计算机自动记录被试的反应时与反应正误, 计时单位为ms, 误差为±1 ms。实验流程见图1。

图1 实验1流程图

表2 目标字词汇判断的平均反应时(ms)与平均错误率

注:括号内的数字为标准差, 下同。

2.5 结果与分析

只分析对真字的反应。反应时分析时删去错误反应和± 2.5之外的数据。被试对各类字的平均反应时和平均错误率见表2。

对控制启动组和部件启动组的反应时分别做方差分析。对部件启动组的重复测量方差分析表明, 部件启动位置类型的主效应不显著,(2, 87) = 0.44,> 0.05,(2, 51) = 0.32,> 0.05。目标汉字类型的主效应显著,(2, 174) = 9.62,< 0.01, η= 0.10,(2, 102) = 4.67,< 0.01, η= 0.10。部件启动位置类型与目标汉字类型的交互作用被试分析显著,(4, 174) = 5.78,< 0.001, η= 0.12, 项目分析不显著,(4, 102) = 1.53,> 0.05。简单效应分析表明, 当启动部件处在主要义符位置时, 被试对包含主要义符位置部件的汉字的反应时显著快于对包含次要义符位置部件的汉字和包含声符位置部件的汉字的反应时,< 0.01, 对包含次要义符位置部件的汉字与包含声符位置部件的汉字的反应时却无显著差异,> 0.05; 当启动部件处在次要义符位置时, 对三类汉字的反应时差异均不显著,> 0.05; 当启动部件处在声符位置时, 对包含声符位置部件的汉字的反应时显著快于对包含主要义符位置部件的汉字和包含次要义符位置部件的汉字的反应时,< 0.01, 对包含主要义符位置部件的汉字的反应时显著快于包含次要义符位置部件的汉字的反应时,< 0.01。对控制启动组的重复测量方差分析表明, 三类汉字的反应时差异不显著,(2, 87) = 0.05,> 0.05,(2, 171) = 0.54,> 0.05。错误率的重复测量方差分析表明, 部件启动组的各种主效应和交互作用均不显著,> 0.05; 控制启动组对三类汉字的错误率差异亦不显著,s > 0.05。

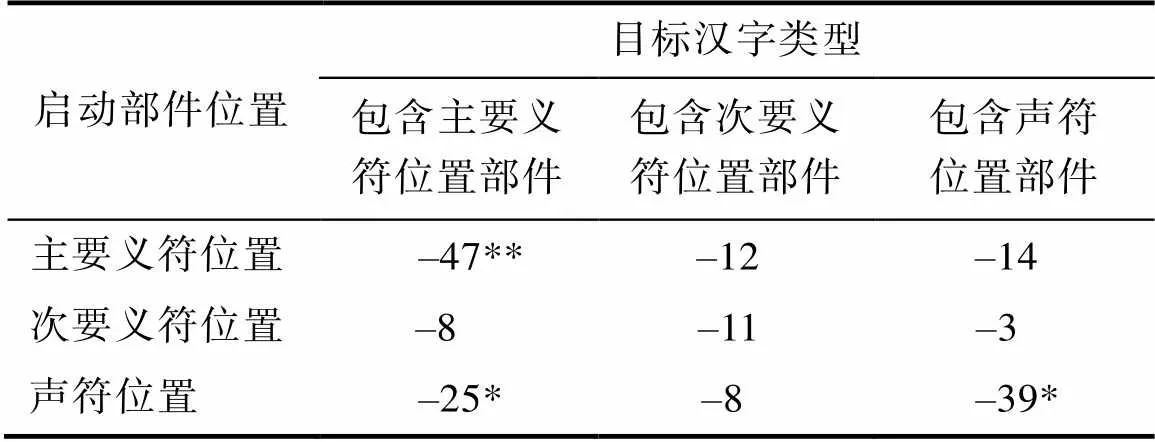

与控制启动组相比, 部件启动组对各类汉字的反应时的净启动量见表3。

分别将部件启动组在9种条件下的反应时与控制启动组对三类目标汉字的反应时做独立样本检验。结果表明, 在“主要义符位置部件启动−识别包含主要义符位置部件的汉字”条件的反应时显著快于“控制启动−识别包含主要义符位置部件的汉字”条件,(58) = 2.76,< 0.01,= 0.72,(76) = 3.10,< 0.01,= 0.70, 净启动量为−47 ms; 在“声符位置部件启动−识别包含主要义符位置部件的汉字”条件的反应时也显著快于“控制启动−识别包含主要义符位置部件的汉字”条件,(58) = 2.31,< 0.05,= 0.61,(77) = 2.58,< 0.05,= 0.58, 净启动量为−25 ms; 在“声符位置部件启动−识别包含声符位置部件的汉字”条件的反应时显著快于“控制启动−识别包含声符位置部件的汉字”条件,(58) = 2.40,< 0.05,= 0.63,(73) = 4.01,< 0.05,= 0.93, 净启动量为−39 ms。处在次要义符位置的部件对三类汉字的识别均无启动效应,> 0.05。即, 当部件处在主要义符位置时, 能够启动包含主要义符位置部件汉字和包含声符位置部件汉字的识别; 当部件处在声符位置时, 能够启动包含声符位置部件汉字和包含主要义符位置部件汉字的识别; 当部件处在次要义符位置时, 对三类汉字的识别均无启动效应。这说明, 部件处在不同位置在汉字识别中的作用是不同的。

表3 部件启动组对各类目标汉字的净启动量(ms)

注:*< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001, 下同。

3 实验2:视觉搜寻范式下可成字部件的位置效应研究

视觉搜索范式(Visual Search Task)是近年来眼动研究使用较多的实验范式。在计算机屏幕上呈现一个视觉刺激矩阵, 要求被试找出与其它刺激类别不同的靶刺激。这种范式可以区分出注意警觉和注意脱离困难。如果在矩阵中搜索某类刺激的时间比搜索其他类的刺激快, 就表明被试对该类刺激存在着注意警觉; 如果在矩阵中搜索某类刺激的时间比搜索其他类的刺激慢, 就表明被试对该类刺激存在着注意脱离困难。研究发现, 人类个体普遍对负性情绪刺激存在着注意警觉(Miltner, Krieschel, Hecht, Trippe & Weiss, 2004)。在语言认知中, 如果某一词语或者概念被激活了, 被试对与该词语或者概念对应刺激的注视也会多于对其他刺激的注视(闫国利, 巫金银, 胡雯雯, 白学军, 2010)。实验2将视觉搜寻范式与部件启动范式相结合, 如果在部件启动下被试对包含相同部件的汉字的注视时间更长、注视点更多, 就说明被试对该汉字出现了注意脱离困难, 说明启动部件影响了对包含相应部件的汉字的加工。

3.1 被试

56名汉族大学生, 平均年龄为20.2岁, 男生26名, 女生30名。视力正常或矫正后正常, 未参加实验1。分为两组, 每组28名, 男女比例均衡。

3.2 设计

2(启动类型:部件启动/控制启动) × 3(启动部件位置:主要义符位置、次要义符位置、声符位置)混合设计。其中, 启动类型为被试间变量, 启动部件位置为被试内变量。

3.3 材料

包括启动刺激(三种不同位置的部件)和目标刺激(包含四个汉字的四方格图片)。义符(共20个)和汉字的选择同实验1。区别在于每一义符在三种启动位置(主要义符位置、次要义符位置、声符位置)都匹配了四个汉字[包含主要义符位置部件的汉字、包含次要义符位置部件的汉字、包括声符位置部件的汉字、填充汉字(半数为无相关部件的真字, 半数为有相关部件的假字)]。四个汉字随机组成了一个四方格图片。实验共包含60张四方格图片, 共包含了240个汉字(由于选材限制, 有6个汉字并不符合实验材料的严格标准, 但为了实验的完整性, 必须保证每幅图片的4个汉字, 故仍然使用了), 其中, 60个为填充汉字。在填充汉字中, 30个为真字, 30个为假字。

3.4 仪器和程序

Eyelink 1000眼动仪, 由两台19吋的计算机通过以太网连接组成。一台计算机显示实验材料, 另一台计算机负责记录眼动。屏幕分辨率为1024×768像素。数据采样率为1000次/秒。眼动仪追踪分辨率阈限值为瞳孔直径的0.2%, 眼睛的注视和运动通过头盔上的两个微型红外摄像机输入计算机。被试用双眼观察刺激, 对一半被试记录右眼的数据, 对另一半被试记录左眼的数据。显示器屏幕与被试眼睛的距离约为80 cm, 屏幕刷新率为150 Hz。材料的呈现与眼动的记录由专用软件完成。

在每段实验开始之前, 进行校准以保证记录眼动轨迹的精确性。每次校准都包括刻度标示(calibration)、刻度确认(validation)和漂移修正(drift correct)。在刻度标示中, 9个校准点(白色小圆点)会依次随机地出现在屏幕中心或四周。当校准点随机出现时, 要求被试注视该点, 直至该点消失。刻度标示后进行刻度确认, 仍然出现9个校准点, 程序和刻度标示一样。如果刻度确认成功, 接着进行一次漂移修正, 一个校准点会随机地出现在屏幕的中心或者四周, 要求被试注视它。校准成功以后, 方可以进入正式实验。

首先在计算机屏幕的中央呈现注视点300 ms, 然后出现部件启动或控制启动(***), 启动刺激的呈现时间为300 ms, 随后出现了四方格图, 要求被试对目标刺激做有无假字的判断:如果在四方格图中没有假字, 被试就按下F键; 如果在四方格图中有假字, 被试就按下J键。半数被试的按键方式按此规定, 半数被试的按键方式相反。如果被试在1500 ms内未反应, 系统自动进入下一试次, 并将该试次记录为错误反应。实验程序见图2。

3.5 结果与分析

3.5.1 行为数据分析

分析时删除2名正确率低于90%的被试(部件启动组和控制启动组各1名)的数据, 反应时分析时删除错误反应及± 2.5之外的数据, 结果见表4。

部件启动组的反应时的方差分析表明, 启动部件位置的主效应不显著,(2, 78) = 1.96,> 0.05,(2, 171) = 1.05,> 0.05。部件启动组的错误率的方差分析表明, 启动部件位置的主效应也不显著,(2, 78) = 2.12,> 0.05,(2, 171) = 1.73,> 0.05。

图2 实验2流程图

表4 被试假字搜寻的平均反应时(ms)与平均错误率

将部件启动组与控制启动组的平均反应时做独立样本检验。结果表明, 部件启动组的平均反应时显著慢于控制启动组,(52) = 2.10,< 0.05,= 0.58,(346) = 2.98,< 0.05,= 0.32, 净启动量为30 ms, 表明部件启动抑制了对假字的搜索反应。分别将部件启动组三种启动位置的平均反应时与控制启动组的平均反应时做独立样本检验。结果表明, 主要义符位置部件启动的平均反应时显著慢于控制启动组,(52) = 2.23,< 0.05,= 0.59,(346) = 4.01,< 0.05,= 0.43, 净启动量为39 ms; 声符位置部件启动的平均反应时也显著慢于控制启动组,(52) = 2.45,< 0.05,= 0.63,(346) = 4.12,< 0.05,= 0.42, 净启动量为40 ms; 次要义符位置部件启动的平均反应时与控制启动组的平均反应时差异不显著,(52) = 0.56,> 0.05,(346) = 0.48,> 0.05。分别将启动组三种部件位置启动的平均错误率与控制启动组的平均错误率做独立样本检验, 发现三种部件位置启动的平均错误率与控制启动组差异均不显著,> 0.05。

3.5.2 眼动数据分析

去除眼动数据不稳定(经过9点校正以后, 头部有运动、偏离校正位置或注视点个数过少)的被试及判断正确率低于90%的被试共5名, 有效被试为51名, 部件启动组有25名被试, 控制启动组有26名被试。主要兴趣区[包含主要义符位置部件的汉字(以A示之)、包含次要义符位置部件的汉字(以B示之)、包含声符位置部件的汉字(以C示之)]的眼动数据见表5。

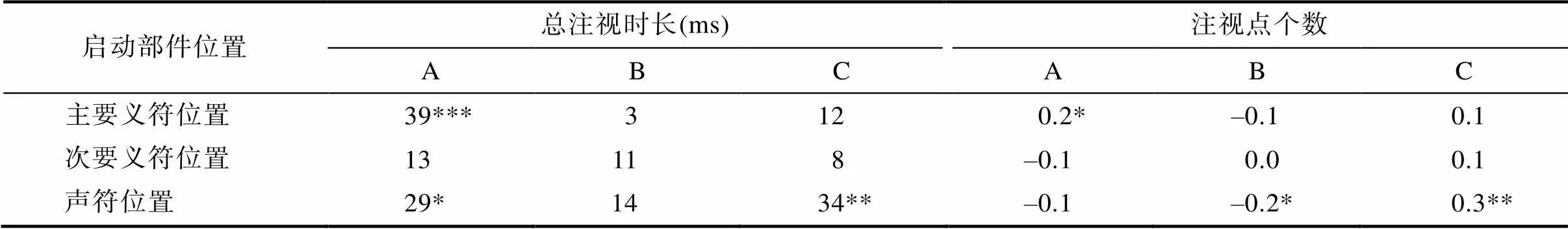

与控制启动组相比, 部件启动组各类兴趣区眼动指标净启动量见表6。

(1)各类汉字的总注视时长分析

对部件启动组在三种启动位置下各兴趣区的注视时长做3(启动部件位置:主要义符位置、次要义符位置、声符位置)×3(目标汉字类型:包含主要义符位置部件汉字、包含次要义符位置部件汉字、包含声符位置部件汉字)的重复测量方差分析。结果表明, 部件启动位置的主效应不显著,(2, 72) = 1.41,> 0.05,(2, 51) = 1.30,> 0.05。目标汉字类型的主效应显著,(2, 144) = 6.48,< 0.01, η= 0.10,(2, 102) = 5.91,< 0.01, η= 0.10。启动位置类型与目标汉字类型的交互作用被试分析边缘显著,(4, 144) = 2.41,= 0.052, η= 0.09, 项目分析不显著,(4, 102) = 1.81,> 0.05。简单效应分析表明, 当部件启动位置为主要义符位置时, 包含主要义符位置部件的汉字的总注视时长显著长于包含次要义符位置部件的汉字,< 0.05; 当部件启动位置为声符位置时, 包含声符位置部件的汉字的总注视时长也显著长于包含次要位置部件的汉字,< 0.05; 当部件启动位置为次要义符位置时, 三个兴趣区的总注视时长没有显著差异,0.05。

表5 各主要兴趣区的眼动指标均值

表6 部件启动组各类兴趣区眼动指标的平均净启动量(ms)

将9种条件下部件启动组与控制启动组的平均总注视时长做独立样本检验。结果发现, 在主要义符位置部件启动下, 对包含主要义符位置部件的汉字的总注视时长显著长于控制启动,(49) = 3.79,< 0.001,= 1.09,(76) = 3.94,< 0.001,= 0.90, 净启动量为39 ms。在声符位置部件启动下, 对包含主要义符位置部件的汉字的总注视时长显著长于控制启动,(49) = 2.58,< 0.05,= 0.73,(77) = 3.44,< 0.05,= 0.79, 净启动量为29 ms; 对包含声符位置部件的汉字的总注视时长显著长于控制启动,(49) = 2.92,< 0.01,= 0.82,(73) = 3.67,< 0.01,= 0.87, 净启动量为34 ms。其他条件的启动效应均不显著,> 0.05。

这说明, 当启动部件处在次要义符位置时, 不影响任何形式的包含该部件汉字的识别。当部件处在主要义符位置时, 能够影响包含主要义符位置部件的汉字的识别, 被试对该类汉字的注视时间更长, 出现了注意脱离困难。当部件处在声符位置时, 不仅影响对包含声符位置部件的汉字的识别, 还影响对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 被试对这两类汉字的注视时间更长, 也出现了注意脱离困难。当启动部件处在次要义符位置时, 对三类汉字的识别均无显著的影响。

(2)各类汉字注视点个数分析

对部件启动组在三种启动位置下对各类汉字的注视点个数做3(启动部件位置:主要义符位置、次要义符位置、声符位置)×3(目标汉字类型:包含主要义符位置部件汉字、包含次要义符位置部件汉字、包含声符位置部件汉字)的重复测量方差分析。结果表明, 启动部件位置的主效应不显著,(2, 72) = 0.56,> 0.05,(2, 51) = 0.48,> 0.05。目标汉字类型的主效应显著,(2, 144) = 10.93,< 0.01, η= 0.13,(2, 102) = 9.33,< 0.01, η= 0.10。启动部件位置与汉字类型的交互作用显著,(4, 144) = 5.34,< 0.001, η= 0.23,(4, 102) = 4.77,< 0.001, η= 0.12。简单效应分析发现, 当启动部件处在主要义符位置时, 对包含主要义符位置部件的汉字的注视点个数显著多于对包含次要义符位置部件的汉字和对包含声符位置部件的汉字,< 0.01, 对包含声符位置部件的汉字的注视点个数也显著多于对包含次要义符位置部件的汉字,< 0.05。当启动部件处在声符位置时, 对包含主要义符位置部件的汉字与对包含次要义符位置部件的汉字的注视点个数均显著少于对包含声符位置部件的汉字,< 0.01, 对包含次要义符位置部件的汉字的注视点个数也显著少于对包含主要义符位置部件的汉字,< 0.05; 当启动部件处在次要义符位置时, 对三类汉字的注视点个数之间无显著差异,> 0.05。这说明, 部件处在不同位置对汉字识别的影响是不同的。

分别将部件启动组在9种条件下与控制启动组在3种条件下的平均注视点个数进行独立样本检验。结果表明, 在主要义符位置部件启动下, 对包含主要义符位置部件的汉字的注视点个数显著多于控制启动组,(49) = 2.07,< 0.05,= 0.59,(76) = 2.86,< 0.05,= 0.65, 净启动量均为0.2个。在声符位置部件启动下, 对包含声符位置部件的汉字的注视点个数显著多于控制启动组,(49) = 3.23,< 0.01,= 0.92,(77) = 4.96,< 0.01,= 1.13, 净启动量为0.3个; 在声符位置部件启动下, 对包含次要义符位置部件的汉字的注视点个数亦显著少于控制启动组,(49) = –2.11,< 0.05,= 0.60,(73) = −2.89,< 0.05,= −0.68, 净启动量为–0.2个。

这说明, 当启动部件位置为声符位置时, 对包含次要义符位置部件的汉字的注视点个数产生了负启动效应, 比起包含主要义符位置部件的汉字和包含声符位置部件的汉字, 包含次要义符位置部件的汉字所获得的注视点个数显著少, 说明它们所获得的注意少。当部件处在主要义符位置时, 对包含主要义符部件的汉字的注视点个数显著多; 当部件处在声符位置时, 对包含声符部件汉字的注视点个数显著多, 说明在这两种情况下都出现了注意脱离困难。

因此, 实验2表明, 当启动部件处在主要义符位置时, 对包含主要义符位置部件的汉字的注视时间更长, 注视点个数更多, 出现了注意脱离困难, 这会促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别。当启动部件处在声符位置时, 对包含声符位置部件的汉字的注视时间更长、注视点个数更多, 亦出现了注意脱离困难, 这会促进对包含声符位置部件的汉字的识别; 同时对包含主要义符位置的部件汉字的注视时间也更长, 对包含次要义符位置的汉字的注视点个数更少, 这会促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 抑制对包含次要义符位置部件的汉字的识别。当启动部件处在次要义符位置时, 无论促进效应还是阻碍效应均不存在。

4 讨论

Ding等人(2004)利用启动范式发现, 同一部件对包含位置相同部件的汉字的认知起易化作用, 对包含位置不同部件的汉字的认知起抑制作用。该研究只说明了在汉字认知中存在着部件位置效应, 这种位置效应既可以是促进作用, 也可以是抑制作用, 但未详细区分部件位置和部件位置频率的作用。本研究进一步证实了部件位置效应的存在, 同时还发现了不同类型的部件位置效应和部件位置频率效应。实验1显示, 当启动部件处在主要义符位置时, 促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 却无法促进对包含其他位置部件的汉字的识别; 当部件处在声符位置时, 不仅促进对包含声符位置部件的汉字的识别, 还促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别; 当部件处在次要义符位置时, 无法启动对任何类型的包含此部件的汉字的识别。实验2表明, 当启动部件处在主要义符位置和声符位置时, 与控制启动组相比, 假字搜寻的时间更长; 当启动部件处在次要义符位置时, 假字搜寻的时间与控制启动组相比无显著差异。所以如此, 是因为部件启动导致了部件表征的激活, 当四方格中包含有与启动部件处在相同位置部件的汉字时, 被试会投入更多的注意, 出现了注意脱离困难, 因而延缓了搜寻时间。这一推论亦为眼动研究的数据所证实。实验2发现, 当启动部件处在主要义符位置与声符位置时, 对包含主要义符位置部件的汉字和包含声符位置部件的汉字的总注视时长更长; 当启动部件处在次要义符位置时, 对不同类型的目标字的注视时长无影响。当启动部件处在主要义符位置时, 对包含主要义符位置部件的汉字的注视点个数显著多; 当启动部件处在声符位置时, 对包含声符位置部件的汉字的注视点个数显著多, 对包含次要义符位置部件的汉字的注视点个数显著少。这说明, 当启动部件处在主要义符位置时, 促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 阻碍对包含次要义符位置部件的汉字的识别; 当启动部件处在声符位置时, 促进对包含声符位置部件的汉字的识别, 阻碍对包含次要义符位置部件的汉字的识别。因此, 部件位置的启动效应并不是同方向的和等价的:在部件位置合法性的前提下, 部件位置不同确实导致了启动效果的不同, 不同频率的位置会带来了启动效果的差异。概括地说, 可成字部件在声符位置时, 对汉字识别的启动作用要大于在其他位置(主要义符位置和次要义符位置)时; 同样是处在义符位置的部件, 在汉字识别中的启动作用大小由位置频率来决定, 位置频率高的主要义符位置部件在汉字识别中的启动作用更大。部件启动效应的大小依次是:声符位置部件 > 主要义符位置部件 > 次要义符位置部件。所以如此, 主要有如下原因:

(1)可成字部件在声符位置时更容易引起阅读者的注意。虽然可成字部件在声符位置时的构字频率较低, 但是, 可成字部件在声符位置时的启动效应却最强。张积家等(2014)发现, 在汉字的视觉加工中, 阅读者对部件空间位置的注意加工优势受声符位置调节。对左形右声结构的汉字, 被试更多地注意字的右边, 对右形左声结构的汉字, 被试更多地注意字的左边。本研究为这一发现提供了新的证据。处在声符位置的可成字部件促进了对包含声符位置部件的汉字的识别, 也促进了对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 但处在义符位置(无论是主要义符位置还是次要义符位置)的可成字部件却不能够促进对包含声符位置部件的汉字的识别。这说明, 可成字部件处在声符位置的启动效应要强于处在义符位置的启动效应。

汉字是以左义右声结构为主的文字系统。对声符的注意优势并不符合人们从左到右的阅读习惯。如果遵循从左到右的阅读习惯, 处在汉字左边的义符位置应该最具有启动优势。然而, 本研究却发现, 义符无论是处在主要义符位置还是处在次要义符位置, 启动效应都没有声符强。究其原因, 主要有三:(1)声符比义符在视觉上更占有优势。在一般情况下, 视野中占据较大面积的刺激更容易吸引个体的注意。同一部件虽然在作声符时和作义符时的笔画一样, 但在汉字中所占的面积却不相同, 部件在作声符时所占的面积和比例往往大于在作义符时。这是由于汉字是方块字, 当一个汉字充当了另一个左右结构汉字的义符时, 往往采取了“窄化”的形式, 而在作声符时, 构字时却较少采用“窄化”的形式(张积家等, 2014)。(2) “义符释义, 声符释音”的正字法意识的影响。义符具有指义功能, 声符的指义功能亦不可忽视。事实上, 形声字之所以产生, 不是为了表音, 而是为了别义。声符是形声字的主要构件, 声符相同的一组汉字往往具有共同的语义。如“戋”, 小也, 小水曰“浅”, 小金曰“钱”, 小丝曰“线”, 小歹曰“残”, 小贝曰“贱”, 小纸曰“笺”。宋代的王圣美最早发现了这一规律, 提出了“右文说”, 对形声字“声中兼义”的现象进行了概括。“右文说”的核心就是形声字的“声兼义”现象(周晓飞, 2009)。张积家(2007)发现, 当左形右声结构的形声字为启动字时, 可以激活与其声符有语义联系的目标字, 如“娘”激活“优”, “梧”激活“我”, “好”激活“儿”, 等等。这表明, 声符的激活包含了一定程度的语义激活。然而, 顾名思义, 声符更具有指音的功能。虽然可成字部件可以发音, 但是, 当它们在整字中处在义符位置时, 其指音功能往往被指义功能所替代, 至少是大大削弱了。林泳海和张必隐(1999)发现, 在词汇判断中, 单字词的音韵无启动效果, 说明中文的视觉认知可以直通语义, 单字词在命名中以及同韵双字词在词汇判断中存在启动效应, 表明音韵在词汇通达中有作用, 说明在中文阅读中存在着语音通路。他们认为, 在中文词认知中, 由形至义的通路与语音通路均存在。在部件启动时, 由于启动时间超过了300 ms, 启动了字符的形和音, 被试在真假字判断时会受字音的影响。当启动部件与目标字具有语音联系时, 就更容易被启动。(3)义符与声符虽然都具有指义功能, 但分工不同。张积家等(2014)指出, 形声字的声符表义与义符表义具有不同特点:声符表示的是事物的隐含的、具体的、特异的词源意义, 义符表示的是事物的类属的、一般的意义, 或者只表明与什么事物有关的相关义。隐含的、具体的、特异的意义比类属的、一般的、相关的意义需要花费更多的注意资源来加工。综合上述原因, 可成字部件在声符位置时的启动效应最强。

(2)可成字部件在声符位置时的启动效应具有双向性。启动部件处在声符位置促进对包含声符位置部件的汉字和包含主要义符位置部件的汉字的识别, 却抑制包含次要义符位置部件的汉字的识别。已有研究表明, 右部件对汉字识别的作用大于左部件, 左部件的频率与位置合法性受右部件制约, 而右部件却无此限制。在左右结构的汉字中, 左形右声结构的汉字居多。这说明, 声符在汉字识别中的作用更强, 也更加灵活。但是, 以往考察部件位置作用的研究只将位置区分为义符位置和声符位置或者左、右部件位置, 并未将义符位置依据其使用频率做进一步的划分。事实上, 义符的位置也多种多样, 不同位置的义符与声符的关系也不同。本研究表明, 在汉语母语者的心理词典中, 声符线索对包含声符位置部件的汉字和包含主要义符位置部件的汉字的识别具有正向的促进作用, 对包含次要义符位置部件的汉字的识别不起作用或者起反向的抑制作用。这是因为当启动部件为声符时, 在视觉上更容易将其作为一个独立的汉字作为提示线索, 当目标汉字中的部件居于声符位置和主要义符位置时, 无论从使用习惯上还是从视觉搜索习惯上, 都更加容易引起读者的注意, 从而更容易与声符线索关联而被识别。而当部件居于次要义符位置时, 无论是从使用习惯上还是从视觉搜索习惯上, 都难于与声符线索建立起关联, 甚至被忽略。

(3)部件位置频率效应是部件位置效应中不可或缺的部分。在本研究中, 当启动部件处在主要义符位置时, 促进对包含主要义符位置部件的汉字的识别, 对包含次要义符位置部件的汉字的识别却无显著效应。因此, 义符的启动作用只体现在处在主要位置时, 而不是处在次要位置时, 这体现了部件位置频率的作用。佘贤君和张必隐(1997)认为, 在形声字的心理词典中, 义符线索比声符线索的作用更大。这与本研究的结果不一致, 却不一定相冲突。因为已有研究并未区分成字义符与非成字义符, 也未区分义符线索的位置。本研究证明, 处在主要位置和次要位置的义符线索对汉字识别的作用是不同的, 义符对汉字识别的启动效应主要体现在主要位置上。即, 对于成字义符而言, 位置频率对汉字识别具有重要影响, 只有义符居于主要位置时, 才能够有效地启动对整字的识别。

(4)部件位置频率效应主要体现在义符上, 并未体现在声符上。究其原因, 一是由于可成字部件在作声符时一般构字数较少。因此, 对于声符启动而言, 在启动效应中主要是位置效应, 没有位置频率效应或者位置频率效应较小。这就牵涉到部件的位置与功能之间的关系。根据本研究的结果, 可以认为, 可成字部件在作义符时, 位置与功能之间是分离的, 位置的作用要强于功能, 因为当义符处在次要位置时并未发现显著的启动效应; 但对声符而言, 在本研究中, 位置效应与功能效应该是重合的, 并且主要是功能在起作用。但也不能因此就否定声符位置效应的存在。二是由于在选择实验材料时, 除了个别字以外, 尽量保证了每一部件的声符位置的同一性, 并未采用与“左形右声”结构不一致的“右形左声”的材料以及“上声下形”结构的材料。因此, 对于声符的位置效应, 还有进一步研究的必要。

综上所述, 部件处在声符位置和不同义符位置的启动效应区别说明部件位置影响汉字识别, 而义符处在主要位置和次要位置的启动效应的区别显示了部件位置频率对汉字识别的影响。因此, 在汉字识别中, 部件位置效应实际上包含了部件位置和部件位置频率的双重作用。这是本研究的一个新的发现。本研究结果对汉字学习与汉字教学也有一定的启示:在教学中应该结合识字教给儿童汉字结构与部件位置的知识, 重视声符与处在主要位置的义符在汉字学习中的作用, 在儿童掌握一定数量汉字的基础上, 更要加强对处在次要位置义符的认知, 使儿童获得更为全面的汉字的正字法知识, 汉字学习便能够取得事半功倍的效果。

5 结论

(1)可成字部件处在声符位置的启动效应强于处在义符位置的启动效应。处在声符位置的可成字部件的启动效应具有双向性:促进对包含声符位置部件的汉字和包含主要义符位置部件的汉字的识别, 抑制对包含次要义符位置部件的汉字的识别。

(2)处在主要位置和次要位置的义符对汉字识别的启动作用不同。义符对汉字识别的启动效应主要体现在主要义符位置上。

Chen, X. K., & Zhang, J. J. (2008). Role of familiarity of semantic radicals in the recognition of highly familiar Chinese characters.(2), 148–159.

[陈新葵, 张积家. (2008). 义符熟悉性对高频形声字词汇通达的影响.(2)148–159.]

Chen, X. K., & Zhang, J. J. (2008). Role of familiarity of semantic radicals in the recognition of lowly familiar Chinese characters.(7), 882–895.

[陈新葵, 张积家. (2012). 义符熟悉性对低频形声字词汇通达的影响.(7), 882–895.]

Ding, G. S., Peng, D. L., & Marcus, T. (2004). The nature of the mental representation of radicals in Chinese: A priming study.(2), 530−539.

Fang, Y. H., & Zhang, J. J. (2009). Asymmetry in naming and categorizing of Chinese words and pictures: Role of semantic radicals.(2), 114–126.

[方燕红, 张积家. (2009). 汉字词和图片命名与分类的比较.(2), 114–126.]

Feng, L. P. (1998a). A review of Chinese cognitive research.(3), 97–101.

[冯丽萍. (1998a). 汉字认知规律研究综述.(3), 97–101.]

Feng, L. P. (1998b). Phonetics analysis of Chinese characters for teaching Chinese as a second language.(6), 94–101.

[冯丽萍. (1998b). 对外汉语教学用2905汉字的语音状况分析.(6), 94–101.]

Feng, L. P., Lu, H. Y., & Xu, C. H. (2005). The role of componentlocation information in the processing of Chinese charactersby foreign students.(3), 66–72.

[冯丽萍, 卢华岩, 徐彩华. (2005). 部件位置信息在留学生汉字加工中的作用.(3), 66–72.]

Han, B. X. (1994). Development of date base of Chinese constituents information -- Statistical analysis of the frequency of the constituents and their combination.(2), 147–152.

[韩布新. (1994). 汉字部件信息数据库的建立: 部件和部件组合频率的统计分析.(2), 147–152.]

Han, B. X. (1996). Frequency effects of component combination in the recognition of Chinese character., 232–347.

[韩布新. (1996). 汉字识别中部件组合的频率效应.(3), 232–347.]

Han, B. X. (1998). The frequency effect of character constituent in recognition of Chinese character.(3), 193–195.

[韩布新. (1998). 汉字识别中部件的频率效应.(3), 193–195.]

Hsiao, J. H. W. (2011). Visual field differences in visual word recognition can emerge purely from perceptual learning: Evidence from modeling Chinese character pronunciation.(2), 89–98.

Hsiao, J. H. W., & Shillcock, R. (2006). Analysis of a Chinese phonetic compound database: Implications for orthographic processing.(5), 405–426.

Li, G. Y. (1996a). On the symbol system of Chinese character sounds.(3), 186–193.

[李国英. (1996a). 论汉字形声字的义符系统.(3), 186–193.]

Li, Y., & Kang, J. S. (1993). Analysis of phonetics of the ideophonetic characters in modern Chinese. In: Y. Chen (Ed.).(pp.84–98). Shanghai: Shanghai Education.

Lin, Y. H., & Zhang, B. Y. (1999). Phonetic similarities in Chinese reading.(1), 21–27.

[林泳海, 张必隐. (1999). 中文阅读中的语音类似效果.(1), 21–27.]

Liu, Y. N., Shu, H., & Xuan, Y. (2002). Developmental research on sublexical processing in Chinese character recognition.(1), 3–7.

[刘燕妮, 舒华, 轩月. (2002). 汉字识别中形旁亚词汇加工的发展研究.(1), 3–7.]

Luo, Y. L., Wang, P., Li, X. J., Shi, Y. Q., Chen, M., Wang, P. P., & Luo, Y. J. (2010). The effect of character’s whole recognition on the processing of components in the processes of Chinese characters.(6), 683–694.

[罗艳琳, 王鹏, 李秀军, 石雅琪, 陈默, 王培培, 罗跃嘉. (2010). 汉字认知过程中整字对部件的影响.(6), 683–694.]

Miltner, W. H. R., Krieschel, S., Hecht, H., Trippe, R., & Weiss, T. (2004). Eye movements and behavioral responses to threatening and nonthreatening stimuli during visual search in phobic and nonphonic subjects.(4), 323–339.

Peng, D. L., & Li, Y. P. (1995). Orthographic information in identification of Chinese characters.. University of Hong Kong.

Peng, D. L., & Wang, C. M. (1997). Basic processing unit of Chinese character: Evidence of stroke number and radical number.(1), 8–16.

[彭聃龄, 王春茂. (1997). 汉字加工的基本单元——来自笔画数效应和部件数效应的证据.(1), 8–16.]

Peng, D. L., Guo, R. F., & Conrad, P. (2006). Study on the development of the radical and its position Chinese.,(1), 1–4.

[彭聃龄, 郭瑞芳, Conrad Perry. (2006). 汉字部件及其位置的发展研究.,(1), 1–4.]

She, X. J, & Zhang, B. Y. (1997). The effects of semantic and phonetic clues in pucto-phonetic character mental lexicon.(2), 142–146.

[佘贤君, 张必隐. (1997). 形声字心理词典中义符和声符线索的作用.(2), 142–146.]

Taft, M., Zhu, X. P., & Peng, D. L. (1999). Positional Specificity of radicals in Chinese character recognition.(4)498–519.

Williams, C. (2013). Emerging development of semantic and phonological routes to character decoding in Chinese as a foreign language learners.(2)293–315.

Wu, Y., Mo, D. Y., Tsang, Y. K., Chen, H. C. (2012). ERPs reveal sub-lexical processing in Chinese character recognition.(2), 164–168.

Yan, G. L., Wu, J. G., Hu, Y. W., & Bai, X. J. (2010). Review of eye movement research paradigms in reading.(12), 1966–1976.

[闫国利, 巫金根, 胡晏雯, 白学军. (2010). 当前阅读的眼动研究范式述评.(12), 1966–1976.]

Yin, C., Wang, J., & Zhang, J. J. (2011). The position effects of the phonological and orthographic in Chinese word production.(9), 1002–1012.

[印丛, 王娟, 张积家. (2011). 汉语言语产生中语音、字形启动的位置效应.(9), 1002–1012.]

Zhang, H. C., & Shu, H. (1989). The phonetic and morphological priming effects in Chinese pronunciation.(3), 62–67.

[张厚粲, 舒华. (1989). 汉字读音中的音似与形似启动效应.(3), 284–289.]

Zhang, J. J. (2007). The effects of semantic relations between the wholes and their parts on the perception of Chinese characters and words.(5), 1095– 1098.

[张积家. (2007). 整体与部分的意义关系对汉字知觉的影响.(5), 1095–1098.]

Zhang, J. J., &Chen, X. K. (2005). The role of Chinese characters' "Yifu" in cognition of Chinese action verbs' meaning.(40, 434–441.

[张积家, 陈新葵. (2005). 汉字义符在汉语动作动词意义认知中的作用.(4), 434–441.]

Zhang, J. J., Fang, Y. H., & Chen, X. K. (2006). The role of semantic radicals of Chinese characters in grammatical categorization of Chinese visual words.(2), 159–169.

[张积家, 方燕红, 陈新葵. (2006). 义符在中文名词和动词分类中的作用.(2), 159–169.]

Zhang, J. J., Jiang, M. M. (2008). The effects of the radical family size and high frequency phonetic radical family member on phonogram recognition.(9), 947–960.

[张积家, 姜敏敏. (2008). 形旁家族、声旁家族和高频同声旁字对形声字识别的影响.(9), 947–960.]

Zhang, J. J., & Peng, D. L. (1993). Experimental study on semantic extraction of Chinese word features.a(2), 140–147.

[张积家, 彭聃龄. (1993). 汉字词特征语义提取的实验研究.(2), 140–147.]

Zhang, J. J., Peng, D. L., & Zhang, H. C. (1991). Semantic extraction of Chinese characters during classification (Ⅱ).,(2), 139–144.

[张积家, 彭聃龄, 张厚粲. (1991). 分类过程中汉字的语义提取(Ⅱ).(2), 139–144.]

Zhang, J. J., & Sheng, H. Y. (1999). Study on the influence of relationship of the wholes and their parts in the perceptual separation of Chinese character.(4), 369–376

[张积家, 盛红岩. (1999). 整体与部分的关系对汉字的知觉分离影响的研究.(4), 369–376.]

Zhang, J. J., Wang, J., & Chen, X. K. (2014). Semantic radicals' research in twenty years: Theoretical exploration, experimental evidence and processing model.(3), 381–399.

[张积家, 王娟, 陈新葵. (2014). 义符研究20年: 理论探讨、实验证据和加工模型.(3), 381–399.]

Zhang, J. J., Wang, J., & Yin, C. (2014). The role of phonetic radicals and semantic radicals in phonetics and semantics extraction of phonogram characters: An eye movement study on components perception.(7), 885–900.

[张积家, 王娟, 印丛. (2014). 声符和义符在形声字语音、语义提取中的作用——来自部件知觉眼动研究的证据.(7), 885–900.]

Zhang, J. J., Zhang, H. C., & Peng, D. L. (1990). The recovery of meaning of Chinese characters in the classifying process (I).,(4), 63–71.

[张积家, 张厚粲, 彭聃龄. (1990). 分类过程中汉字的语义提取(Ⅰ).(4)63–71.]

Zhang, J. J., & Zhang, Y. Z. (2016). The time course of semantic radical’s semantic and syntax activation under radical priming paradigm.(9), 1070– 1081.

[张积家, 章玉祉. (2016). 义符启动范式下义符的语义和语法激活的时间进程.(9)1070–1081.]

Zhang, W. T., & Feng, L. (1992). A study on unit of processing in recognition of Chinese character.(4)379–385

[张武田, 冯玲. (1992). 关于汉字识别加工单位的研究.(4), 379–385.]

Zhang, Y. Z., & Zhang, J. J. (2017). The effects of neighborhood size and category consistency of the semantic radical on semantic radical’s semantic activation under radical priming paradigm.(8), 1041– 1052.

[章玉祉, 张积家. (2017). 义符启动范式下家族大小和类别一致性对义符语义激活的影响.(8), 1041–1052.]

Zhou, L., Peng, G., Zheng, H. Y., Su, I. F., & Wang, W. S. Y. (2013). Sub-lexical phonological and semantic processing of semantic radicals: A primed naming study.(6), 967–989.

Zhou, X. F. (2009). Summary of Youwen theory.(4), 67–70.

[周晓飞. (2009). “右文说”概述.(4), 67–70.]

Zhou, X.L., Zeng, J. Y. (1997). Effect of component member in early stage of visual perception of Chinese characters.(4), 514–519.

[周新林, 曾捷英. (2003). 汉字早期字形加工中的部件数效应.(4), 514–519.]

Location effect of Chinese wordable components in the component priming paradigm

WANG Dan; WANG Ting; QIN Song; ZHANG Jijia

(Department of Psychology, Renmin University of China; The State Ethnic Affairs Commission Key Research Center for Language, Cultural, and Psychology; Key Research Center for National Psychology and Education, the National Education Development Center of the Ministry of Education, Beijing 100872, China)

Several components in phonogram characters, such as ‘女’, ‘口’ and ‘马’, can be phonetic radical in the phonetic components’ location or semantic radical in the semantic components’ location. We call these components Chinese wordable components (or Chinese wordable radical), and such components must be a single Chinese character. The location and function of Chinese wordable components vary in Chinese characters. In theory, each wordable components can appear in different parts of Chinese characters. However, the same component appears in different locations of Chinese characters with different characterisation characteristics because of the assumption that the location of components follows orthographic rules, and the frequency of the components’ location is different. However, previous studies have failed to distinguish between components’ location and the frequency of components in various locations and did not explore the effects of wordable components in different locations.

This study used the component priming paradigm, which can effectively explore the effect of components’ location on the cognition of Chinese characters. With regard to components that can appear in different locations of Chinese characters, this study investigated the roles of different parts in Chinese character recognition by matching the usage frequency of Chinese characters (all high-frequency characters), stroke numbers and other factors in the component priming paradigm. Experiment 1 adopted the component priming paradigm to investigate the function of wordable components in different locations in Chinese character recognition. The priming stimuli were wordable components of three locations (primary semantic radical, secondary semantic radical and phonetic radical). The target stimuli were Chinese characters that contained these wordable components in three locations. Subjects were asked to identify the true and false characters of the target Chinese characters. Experiment 2 adopted component priming and visual search paradigms to investigate the function of wordable components in different locations. The priming stimuli were similar to those in Experiment 1. The target stimuli were square pictures that contained four Chinese characters. Subjects were asked to determine the presence of true and false characters in the picture, and eye movement data were recorded.

The following points were gathered from the results. Firstly, the priming effect of the wordable component in the phonetic radical’s location was stronger than that in the semantic radical’s location. Secondly, when the wordable components were applied as semantic radical, they only appeared in the primary semantic radical’s location rather than in the secondary semantic radical’s location. Lastly, the wordable components in the phonetic radical’s location promoted not only the cognition of Chinese characters containing the phonetic radical’s location components but also the cognition of Chinese characters containing the primary semantic radical’s location components. However, they hindered the cognition of Chinese characters containing the secondary semantic radical’s location components. When priming components appeared in the secondary semantic radical’s location, they had no effect on the Chinese characters containing related components.

The study showed that in Chinese character cognition, the effect of component location includes the dual effect of the components’ location and the frequency of the components’ location.

semantic radical; phonetic radical; wordable components; component priming; location effect

10.3724/SP.J.1041.2019.00163

2018-03-12

* 国家民委民族研究重点项目(2017-GMA-004); 北京市社会科学基金项目(16YYB024); 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项基金资助)项目(16XNLQ05)资助。

王婷为共同第一作者。

张积家, E-mail: Zhangjj1955@163.com

B842