基于数据挖掘的《湿热病篇》组方用药规律研究

,

(天津中医药大学,天津 300193)

湿热病乃湿热合邪,湿为阴邪,其性黏滞,热乃阳邪,其性开泄,湿热相合,使病证胶结难解,缠绵难愈。随着现代饮食习惯等生活方式的改变,湿热证已成为多种慢性、严重疾病的常见证型。随着其发病率逐年升高,湿热病逐渐成为临床研究的热点和重点[1]。《湿热病篇》是温病经典中第一部论述湿热病的专著,为清代著名温病大家薛雪(字生白,号一瓢,1681-1770)所作,作者集前贤辨治湿热之大成,以六经辨证为纲,以卫气营血、三焦辨证为参,对湿热病的理法方药进行了全方面的论述,法古方而不拘,重法而不拘名,精严而又灵活,是系统完整且有临床价值的文献,对温病学的发展完善作出了巨大贡献,为湿热病的临床辨证提供了疗效显著的经验[2]。基于此,笔者运用中医传承辅助平台(V2.5)探寻《湿热病篇》中所载处方的用药配伍规律,并挖掘新方,以期传承薛生白辨治湿热病的学术思想,指导临床。

1 资料与方法

1.1 处方收集

《湿热病篇》文共46条,选用条文中有明确药物组成的方剂,包括成方具体加减,剔除仿承气汤、仿白头翁法等“仿法”而无明确处方者,剔除至宝丹、大顺散、缩脾饮子等丹散剂,筛选后得到36首处方,备作研究对象。

1.2 处方录入

将筛选所得处方录入“中医传承辅助系统(V2.5)”,为保证数据的准确性,待录入完成后,由另一人进行核对、修正。

1.3 研究方法

将中国中医科学院中药研究所提供的“中医传承辅助系统(V2.5)”软件作为研究平台,通过“统计分析”版块中的“四气、五味、归经”统计功能以及“数据分析”版块中的“方剂分析”功能,对所选数据进行用药规律挖掘。

2 结果

2.1 用药分析

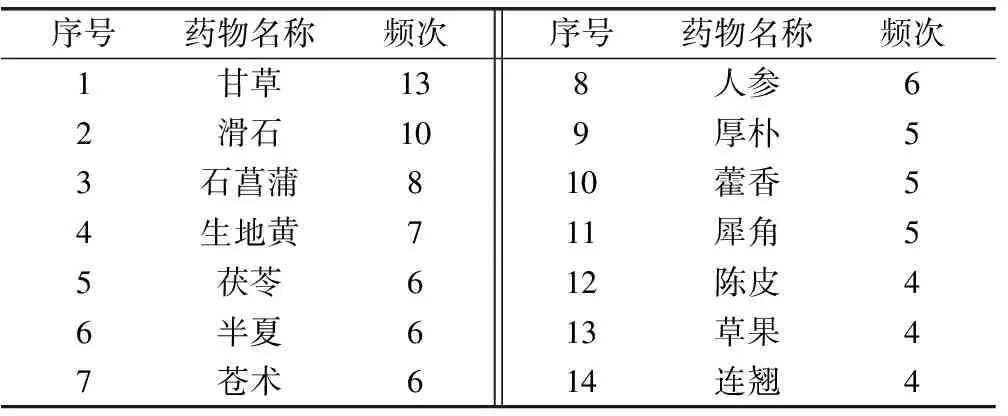

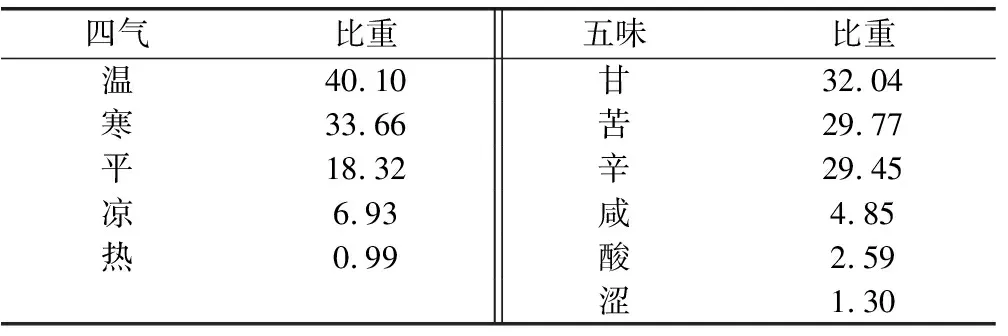

经系统统计,36首处方中共涉及中药115味。其中出现4次及以上者共14味,详见表1。根据药物归经分析,115味药物中归胃经最多,脾经其次,详见表2。在药物的四气五味分析中,温性药物最多,寒性药次之;甘味药最多,苦、辛亦较多,详见表3。

表1 36首处方中出现频次4次及以上的药物 (n)

表2 所用药物归经统计 (n)

表3 所用药物在四气五味中所占比重统计 (%)

2.2 高频次药物组合与关联规则分析

经系统分析,总结出36首处方中出现频次4次及以上的药物组合12个,详见表4。在“支持度个数为4,置信度为0.6”的条件下,获得关联规则组合9个,详见表5。

表4 36首处方中出现频次4次及以上的药物组合 (n)

2.3 处方用药分析

将置信度设置为0.6,支持度个数设置为4,得出药物组合网络图,见图1。在此基础上进一步提高支持度,将支持度个数设置为7,置信度不变,得出药物组合网络图2。该结果提示治疗湿热病的核心药物组合为“滑石-甘草”。

表5 药物关联规则

2.4 复杂系统聚类组方规律分析

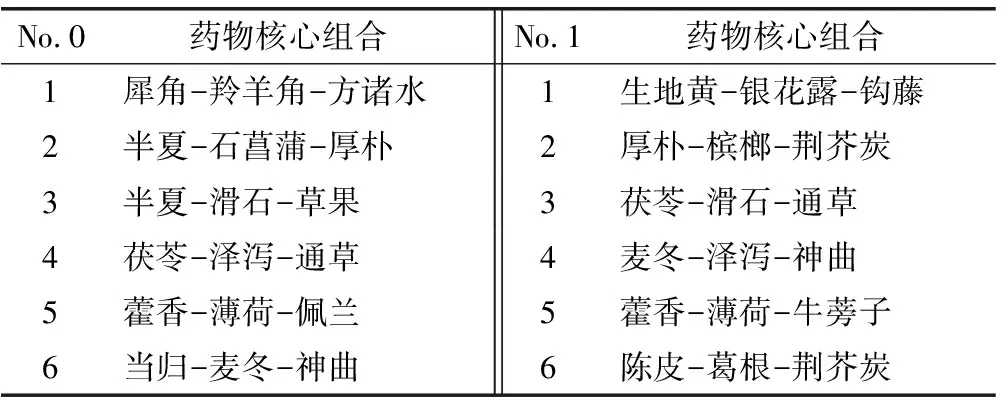

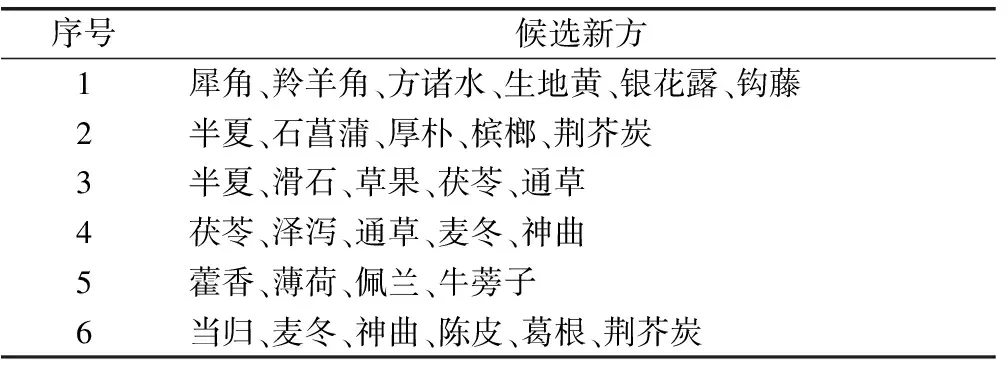

在改进的互信息法的药物关联规则分析结果的基础上,进一步进行复杂系统熵聚类分析,根据相关度与惩罚度相互约束原理,设置相关度为7,惩罚度为2,演化出3味药的核心组合12个,详见表6。应用复杂系统层次聚类分析,得出新方6首,详见表7。

表6 基于复杂系统熵聚类中药治疗湿热病的核心药物组合

表7 基于复杂系统熵聚类中药治疗湿热病的候选新方

3 讨论

通过以上分析结果可以看出,《湿热病篇》用药以治湿药物为主,譬如宣湿之菖蒲、化湿之苍术、利湿之滑石、燥湿之半夏等,与胜湿共同体现了薛氏治湿提出的“治湿五法”;其次为清热之犀角、连翘,培补脾胃之人参、茯苓,理气之陈皮等药。高频次药物组合亦以清热利湿之品居多,与统计结果基本一致。薛氏治疗湿热证以湿去热孤为原则,治湿为主,兼以清热理气,扶正以驱邪。从归经统计结果可以看出,用药以胃、脾经为主,肺经次之,可见薛氏治疗湿热病对脾胃尤为重视,运用分消走泄、开达膜原等治法斡旋中焦,以恢复脾胃运化水湿的功能以及中焦气机的正常升降[3]。从四气五味的统计结果可以看出,虽有热邪,但薛氏仍使用大量温性药,寒、平性药物亦多见,药味以甘为主,辛、苦亦不在少数。由此可见,薛氏治疗湿热病并不忌用温药,但以化湿、行气药为主,这与湿热之邪易困脾胃相关,化湿药直指湿邪,行气药有利于调节中焦气机,且薛氏在运用温药时根据病位深浅、邪正盛衰各有不同[4]。味甘滋阴之品多滋腻,有助热增湿黏滞之嫌,但热邪最易伤阴。《湿热病篇》甘寒之药如生地等体现了薛氏在清湿热之时时时顾护阴液的思想;大量辛、苦药物的运用亦体现了薛氏重视辛开苦降之法的运用。

用药分析网络图直观地展示出《湿热病篇》治疗湿热病最核心的药物组合为“滑石-甘草”,即六一散。六一散原由河间刘完素所创,运用广泛灵活,滑石甘淡而寒,质重而滑,寒以清热,淡以渗湿,甘护脾胃,重降滑利,故可上溯水源,下利水道,荡涤六腑之邪热,佐以甘草清热和中,又可防止滑石寒滑伤中。《增补内经拾遗方论》誉其为“治一切热证,此神验之仙药也”。 薛氏对此尤为重用,或以助解表,或开上畅中利下,颇有效验[5]。

软件复杂系统聚类分析得出治疗湿热病的核心组合12个,新方6首,方1以清热为主,方2以燥湿为主,方3兼以燥湿利水,方4可健脾利湿,方5可宣肺祛湿,方6兼有滋阴活血理气之功效,可供临床不同进程的湿热病辨证施用。

自古至今,对医家的方剂、用药研究多拘泥于主观分析,缺乏客观依据的支持与验证,其学术经验总结与传承模式难以适应当前中医药现代化、标准化进程的需要。故笔者结合现代网络时代客观的数理评价体系,对《湿热病篇》方药进行了客观数据分析,总结了其药物关联规则,对于其传统研究方式难以探析的湮没于信息熵中的高价值临床诊疗线索进行了挖掘,为薛生白辨治湿热病学术思想的传承与发展进行了新的尝试,为临床诊治提供了新的思路。然而,此研究仅限于方药研究,并未涉及四诊信息,且书中所载处方数量较少,药物缺乏剂量,故笔者认为此研究只是常见规律化探究,湿热病不同传变进程遣方用药又有区别,如六一散在湿热病后期鲜有应用并无从显现,故并未能将其全部思想准确完整地呈现出来;且某些鲜品、煎煮水等特色亦有待挖掘,所得新方还需进一步临床验证。《湿热病篇》溯源《内经》,远踪《伤寒》,近取吴叶,博采众家,对该内容丰富且意义深远的圭臬之作,王旭高赞誉曰:“独具卓识,立言明确,而用药精奇。”吾等应广为研究,汲取精华,不断深耕。