金针菇蛛网病病原菌鉴定*

兰玉菲,丛倩倩,崔 晓

(泰安市农业科学研究院,山东 泰安 271000)

金针菇[Flammulina velutipes(Fr.)Singer]是我国重要的栽培食用菌之一,其营养丰富、味道鲜美,尤其富含赖氨酸和精氨酸,被称为“益智菇”[1-2],深受人们喜爱。

近年来随着金针菇种植规模的逐年增大,蛛网病发生和危害呈加重趋势,已成为金针菇生产中污染严重的真菌病害之一。在工厂化周年栽培厂房内和农户菇棚中子实体的发育时期均可发生。该病一旦发生,蔓延迅速,毁灭性强,同时会产生大量孢子,给金针菇种植企业和菇农带来巨大的经济损失。为了明确引起该病害的病原,笔者对病原菌进行了分离和鉴定,明确了病原菌的分类地位,以期为该病害的科学防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 病原菌采集

发病样品采自济宁市金乡县金针菇菇棚内。

1.2 病原菌的分离纯化

无菌环境下,将采集的感病子实体的病健交界处组织接种于PDA培养基(涂布有2滴~3滴25%乳酸)上,黑暗培养。菌丝萌发后进行3次纯化得到纯培养,编号为JN,4℃冰箱保存备用。

1.3 致病性测定

将JN菌株活化培养10 d~12 d后,用无菌水制备孢子悬浮液(每毫升1×106),采用喷雾法接种,定期观察发病情况。从接种发病的金针菇上重新分离病原菌,确定是否为同一病原菌。以无菌水喷洒到健康子实体为对照[3-4]。

1.4 形态学鉴定

观察并记录病原菌在PDA培养基上的菌落特征、菌落颜色变化等。显微观察菌丝特征和分支情况,孢子形态和大小等并拍照。

1.5 分子生物学鉴定

制备病原菌菌丝体并提取其基因组总DNA,具体方法参照文献[5];利用ITS1/ITS4真菌ITS区域扩增的通用引物[6]进行PCR扩增,PCR反应体系和程序参照文献 [5];将PCR产物测序后所得到的DNA序列输入GenBank进行Blast检索,利用DNAMAN、MEGA等软件对该病原菌ITS序列与GenBank中收录分离物的ITS序列进行比较和分析,构建系统进化树。

2 结果与分析

2.1 症状特征

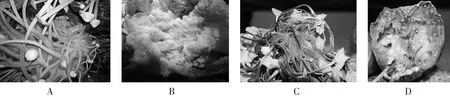

病原菌对金针菇子实体的为害症状见图1。

图1 病原菌对金针菇子实体的为害症状Fig.1 Symptom of cobweb disease on Flammulina velutipes fruiting bodies

病害症状如图1A和图1B,主要症状表现为在金针菇催蕾期,菇蕾上出现肉眼可见的白色絮状物,随着子实体的生长发育,白色絮状物将整个子实体覆盖住,并产生大量的分生孢子,最后导致子实体倒伏、腐烂。

2.2 病原菌致病性测定

试验结果表明,分离的病原菌接种到健康金针菇子实体上发病后的症状(图1C和图1D) 与栽培条件下采集的病害样品症状完全一致(图1A和图1B);而对照组子实体未表现出病害症状。从人工接种发病的金针菇子实体上再次分离得到病原菌,且性状与接种物相同。证明菌株JN为金针菇蛛网病的病原菌。

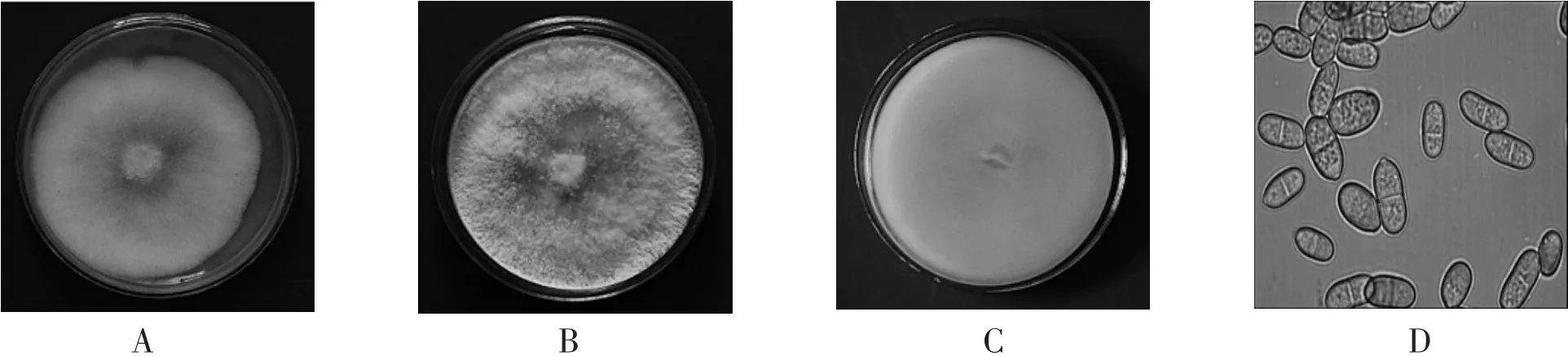

2.3 病原菌分离和形态特征观察

菌株JN的菌落和形态特征见图2。

图2 菌株JN的菌落和形态特征Fig.2 Colony and morphology of JN strain

菌株JN在PDA培养基上初期菌丝洁白浓密,菌落边缘整齐,后期有粉状分生孢子产生;菌丝培养后期不产生色素,菌落背面无色(图2A~2C)。病原菌丝为有隔菌丝,在菌丝上形成分生孢子梗,分生孢子梗分枝并轮生,在小梗顶端形成分生孢子,分生孢子呈椭圆形,单细胞或双细胞,大小为(12.4~16.8)μm× (6.4~8.6)μm,无色透明 (图 2D)。

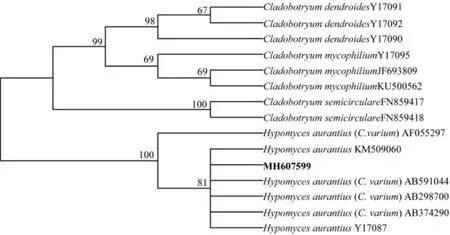

2.4 病原菌ITS的序列测定与分析

用于构建系统发育树的相关Hypomyces属菌株和ITS序列以及构建的NJ系统发育树分别见表1和图3。

以病原菌总DNA为模板,PCR扩增后得到长度约为600 bp的目的片段。测序结果表明扩增产物长度为574 bp(GenBank登录号为MH607599),其中包括18S rDNA基因序列21 bp、内转录间隔区1(ITS1) 176 bp、5.8S编码序列157 bp、内转录间隔区 2(ITS2)200 bp和 28S rDNA 20 bp。经与 Gen-Bank中相关基因序列(表1) 进行同源性比对,菌株JN与GenBank中引起韩国斑玉蕈蛛网病的病原Hypomyces aurantius(AB591044) 同源性最高,核苷酸一致率为99.81%。进一步构建系统进化树发现菌株J N与GenBank中来自于不同国家的H.aurantius的6个分离物聚为一簇,组内核苷酸一致率为98.26%~99.81%,而与枝葡孢属(Cladobotryum) 其他种 (Cladobotryum dendroides、Cladobotryum mycophilum和Cladobotryum semicirculare) 的核苷酸一致率为87.72%~90.61%(如图3所示)。结合形态特征,将JN菌株鉴定为金黄菌寄生H.aurantius(无性型Cladobotryum varium)。

表1 用于构建系统发育树的相关Hypomyces属菌株和ITS序列登录号Tab.1 Related strains of Hypomyces used in phylogenetic analysis and their ITSsequence accession number

图3 基于ITS序列构建的NJ系统发育树Fig.3 Phylogenetic tree based on ITSsequences and constructed using the neighbor-joining method

3 讨论

菌寄生属(Hypomyces) 建立于1860年,隶属于子囊菌门 (Ascomycota) 粪壳菌纲 (Sordariomycetes) 肉座菌目 (Hypocreales) 肉座菌科(Hypocreaceae),该属真菌具有重寄生性,通常生长于多孔菌、牛肝菌、伞菌和盘菌等真菌的子实体上,无性阶段主要包括枝葡孢属(CladobotryumNees)、瘤孢属(SepedoniumLink)、疣孢霉属(MycogoneLink) 等[7-8]。

本研究对山东省金针菇病害的病原学进行了研究,通过分子鉴定并结合形态特征,证明该病害为金针菇蛛网病,病原为金黄菌寄生菌Hypomyces aurantius(Pers.)Fuckel(无性型:Cladobotryum variumNees)。

在我国Teng[9]首次报道了该病菌;蔡为明等[10]报道Cladobotryum varium引起金针菇软腐病;张琪辉等[11]报道该病菌引起斑玉蕈蛛网病并造成严重损失;Chang等[4,12]报道在韩国双孢蘑菇和斑玉蕈工厂中也发现了该病菌。蛛网病是由Cladobotryum属/Hypomyces属真菌侵染引起的食用菌病害,该病可危害多种食用菌,在欧洲、美洲和亚洲等地区均有报道[11],笔者首次在中国发现Cladobotryum mycophilum引起双孢蘑菇蛛网病,并对其生物学特性、发生特点和防控技术进行了研究[13-15]。本研究首次利用分子生物学手段对山东省金针菇蛛网病病原进行了鉴定,明确了其病原,为该病害的防治奠定理论基础。关于金针菇蛛网病病原菌的生物学特性、发生特点和防控技术还有待于进一步研究。