辽朝惕隐研究

鞠 贺

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

目前学界对于辽朝惕隐的研究相对较少[注]① 岛田正郎《辽朝惕隐考》一文对辽朝惕隐的出身、大惕隐司同大内惕隐及皇太子惕隐的关系及职能进行了考证。范文澜、蔡美彪《中国通史》认为阿保机在任联盟长第二年,即在联盟内设立了一个新官职“惕隐”。它的职务是管理迭刺部贵族的政教,即调节贵族集团的内部事务,以确保他们对阿保机的服从。程尼娜《辽代女真属国、属部研究》认为属国属部的宰相、惕隐等是辽朝授予曷苏馆女真部族贵族的官号,并没有实际职务。王秀芳《辽代惕隐职官与辽朝“内难”原因初探》论述了惕隐与辽朝内难的关系、辽朝设置惕隐的背景、惕隐的职能及惕隐职能的变化。吉日嘎拉《<辽史·国语解>“惕隐”的统计及分类分析》认为辽朝的特勤与突厥的特勤、蒙古的赤斤含义大体相同,并分析了惕隐与夷离堇、夷离毕及大内惕隐的关系。,惕隐是辽朝的显官,脱胎于突厥的特勤,但是随着契丹与中原交流的不断加深,契丹开始引入中原王朝体制改造旧有体制,惕隐就是其进行变革的主要对象和内容之一,惕隐的名称和内容都发生了深刻变化。笔者不惮鄙陋,主要从惕隐的设置、分类、职能和转迁等几个方面略作探讨,以期有助于深化整个辽朝官制的研究,并进一步揭示辽朝不断用中原王朝体制改造本民族传统的趋势。

一

辽朝惕隐最早可以追溯到突厥的特勤,首先从发音上看,二者极为相似,很有可能就是中原史家对突厥、契丹两个民族同一官职不同发声的音译。另外,突厥特勤的出身与契丹惕隐的出身存在着高度的相似性。据《旧唐书》载,突厥“可汗者,犹古之单于,妻号可贺敦,犹古之阏氏也。其子弟谓之特勤”[1]。由此可知特勤为可汗的子弟,出身于突厥可汗家族,而辽朝惕隐作为掌管皇室属籍和皇室教化的高级官吏,大多由辽朝宗室子弟和近支大臣担任,《突厥语大辞典》中将惕隐解释为“可汗之子,奴隶”[2],证明惕隐与特勤出身相同,均为宗室子弟。对此,中原史家也有着明确的记载,《续资治通鉴长编》载:“其惕隐,宗室也。”[3]岛田正郎亦认为,“惕隐在当时的发音已无从查考,假若可以读作‘Tegin’则颇有趣味。Tegin系倭夫达路、突厥、回鹘等土耳其系诸族的国家,为君长的可汗之一族”[4]779,并通过对部分惕隐的出身进行考证,认为大部分惕隐出自皇族或皇亲,辽朝选官“‘必先宗姓’的原则被严格遵守,殆属不容置疑的事实”[4]776。综上,可知辽朝的惕隐与突厥的特勤有着极其相似的出身。

除此之外,无论是突厥还是契丹,都会把特勤或惕隐作为荣誉头衔奖励给非宗室成员,一般为投降的敌对势力,或者属国属部的首领。《隋书》载:“突厥意欲降之,遣使谓崇曰:‘若来降者,封为特勤’。”[5]突厥把这一显要头衔作为诱饵来招降对方,可以看出特勤在突厥的尊贵地位。辽朝也曾把惕隐作为荣誉头衔,颁赏给其属国属部首领。把荣誉头衔赏赐给属国属部首领,一方面是迫使属国属部承认辽朝政府的统治权力,另一方面,也起到了拉拢属国属部的作用,达到了怀柔的目的。为了达到以上两个目的,赏赐一个在其权力结构中具备极高荣誉性的头衔,就再合适不过了。这可以从侧面看出惕隐在辽朝的特殊地位。无论是突厥的特勤,还是辽朝的惕隐都受到其统治者高度重视并且象征极高荣誉的头衔或官职。在特定的情况下,它们在国家生活的某一领域发挥着相类似的作用。

不同的是,特勤“即是突厥的封爵之号,而非职事官号。因此,特勤本身不具备行政职事权和统兵权”[6]。突厥的特勤是纯粹的荣誉头衔,不具备任何实际职能,不同的是,受唐制影响,辽朝的惕隐拥有着实际职权,即在掌管宗室属籍和教化的同时,又在政治、军事等领域发挥着重要的作用,辽朝在惕隐的基础上,进一步形成为一个政府机构,即大惕隐司。其掌管宗室属籍与教化的职能与唐朝的宗正寺职能相类似,唐宗正寺,“卿一人,从三品;少卿二人,从四品上;丞二人,从六品上,掌天子族亲属籍”[7]。《辽史》载:“宗正寺。职在大惕隐司。”[8]879这进一步说明辽朝的大惕隐司与唐朝的宗正寺在职能方面存在着很大的相似性,那么作为发挥相同功能的政府机构的最高职官,惕隐和宗正卿的职能也就必然存在着高度的相似性。不难看出,辽朝惕隐的设置源起于突厥特勤,但是在中原政治文化的影响下,又注入了新的职能,成为了辽朝独具特色的官职或荣誉头衔。

辽朝惕隐主要分为两类,其一是中央惕隐,其二是地方惕隐,包括部族惕隐和属国属部惕隐。中央设置的惕隐负责掌管皇族教化,史载:“大惕隐司。太祖置,掌皇族之政教。”[8]783它主要负责辽朝皇族内部的政教生活。惕隐通常是从受尊重的宗室成员中选出,惕隐位在南北二院大王之下,掌管并标榜着皇族的政治教化,同时也管理着辽朝宗室属籍,惕隐下设知惕隐事和惕隐都监。关于惕隐与大内惕隐的关系,笔者认为,惕隐即大内惕隐。《辽史·百官志》中大内惕隐即是惕隐之重出。《辽史》卷四五《百官志·北面朝官》记有大惕隐司管理皇族教化,《百官志·北面皇族帐官》下有“大内惕隐司,掌皇族四帐之政教”[8]796,同卷又载:“四帐治之以大内惕隐,皆统于大惕隐司。”[8]796林鹄认为大内惕隐即是惕隐,1974年中华书局点校本《辽史》与之意见相同,并据圣宗开泰二年(1013年)七月“以惕隐耶律涤洌为南府宰相,太尉五哥为惕隐。癸卯,钩鱼曲沟。戊申,诏以敦睦宫子钱振贫民。己酉,化哥等破阻卜酋长乌八之众。丁卯,封皇子宗训大内惕隐。”[8]190其认为:“五哥为惕隐,五哥即吴哥,汉名宗训。惕隐即大内惕隐。此与下文封宗训大内惕隐为重出。”[9]笔者亦赞同二者的观点。首先,从二者的基本职能来看,均是典族属,掌管一帐三房的政治教化,管理对象皆为辽朝皇室,因此,极有可能就是同一官职。其次,《辽史》中多次出现大内惕隐与惕隐通用的情况,如《辽史·太祖纪》神册三年(918年)正月“丙申,以皇弟安端为大内惕隐,命攻云州及西南诸部”[8]12,而《辽史·部族表》在同一年则载“皇弟安端为惕隐,攻西南诸部”[8]1192,由此可见,大内惕隐与惕隐通用。耶律瑶昇在统和二年(984年)“十二月辛丑,以翰林学士承旨马得臣为宣政殿学士,耶律颇德南京统军使,耶律瑶昇大内惕隐”[8]122。统和五年(987年)夏四月“庚子,惕隐瑶昇、西南面招讨使韩德威以捷报”[8]129。由此可见大内惕隐与惕隐通用。职能完全相同,名称又经常通用,可知二者为同一官职。《辽史·百官志》中大内惕隐司与惕隐通用。

另外,《辽史·百官志》北面朝官条下有“皇太子惕隐司。掌皇太子宫帐之事”[8]790,但笔者认为,辽朝并无皇太子惕隐司这一机构。最重要的一点原因是,除《辽史·百官志》外,无论是在传世史籍还是出土石刻中均未见有人担任皇太子惕隐一职,倘若辽朝真的设有此机构,又怎么会在立国二百年左右的时间内无一人出任皇太子惕隐一职?其次,辽朝鲜用“皇太子”一词,而习惯以“天下兵马元帅”作为“皇太子”的代名词,“天下兵马元帅”同时也是皇位法定继承人,因此,就算辽朝设置掌管皇太子宫帐之事的机构与官员,其名称也绝不可能是皇太子惕隐司。

地方设置的惕隐,其一,部族惕隐,“某部司徒。本名惕隐”[8]814,即辽朝部族中的惕隐,“按会同元年改五、六院惕隐为司徒(参本书《百官志一》五五条)。又据《辽史》卷三三《营卫志下》,乙室部亦有司徒”[10],《辽史》原文作“二部梯里已为司徒”[8]49。“梯里已,诸部下官也,后升司徒。”[8]1694可知辽朝在各部中亦设有惕隐,设置之初,为低级官员,会同元年(938年),辽朝将部族惕隐升为司徒,由具有浓厚契丹本民族色彩的官名改为了典型的中原王朝官名,杨军认为:“在辽代二元统治体制的形成过程中,是以中原官制为基准,借鉴中原州县体制来规范契丹旧有的部族结构,而不是相反的以部族体制改造州。”[11]169辽朝在占领渤海国和燕云十六州等农耕区之后,不断地利用中原地区的州县体制安置农业人口,并用州县体制来改造契丹的部族体制,辽朝用中原官制改造契丹官制的趋势也据此可见。惕隐改为司徒后,地位上有所上升,但是此处只说是二部梯里已,并不是所有部族,表明各部梯里已升为司徒的时间并不一致,最初只是五院部、六院部,后逐渐扩展到其他下辖石烈的部族,张宏利认为,“辖石烈部族、不辖石烈部族的不同之处还在于是否置有司徒”[12]111,而“部族人口要达到足够设置两个石烈的规模方被允许置石烈”[12]110。这也就是说,只有人口数量庞大的部族才会有司徒,辽朝部族中设有司徒的部族有:五院部、六院部、乙室部、品部、楮特部、乌隗部、涅刺部、突吕不部、突举部等部。其二,属国属部惕隐,“某国惕隐。亦曰司徒”[8]845,即辽朝在其部分属国属部中设置的惕隐,保宁九年(977年)“耶律沙以党项降酋可丑,买友来见”随即“以可丑为司徒,买友为太保,各赐物遣之”[8]108。辽圣宗太平七年(1027年)正月“以女直白缕为惕隐,蒲马为岩母部太师”[8]226。《金史》也有辽朝统治者赐惕隐于女真首领的记载,“昭祖稍以条教为治,部落浸强。辽以惕隐官之”[13]4。投降了辽朝的党项酋长被册封为司徒,即惕隐,并放还党项。昭祖石鲁本是完颜部的部落首领,接受了辽朝册封的惕隐一职,其中白缕也应该是女真某部的部落首领,被册封为惕隐。可以窥见,辽朝会册封属国属部首领为惕隐,管理其势力范围内的事务。

大内惕隐与部族惕隐、属国属部惕隐在职能、地位等方面存在着巨大的差异。从现存资料看,大惕隐司与部族惕隐、属国属部惕隐之间不存在任何隶属关系。

二

根据上述分类,不同类型的惕隐,具有不同的职能,在不同的领域发挥着不同的作用。

首先,大内惕隐“掌皇族四帐之政教”,相当于中原王朝的宗正。《辽史·国语解》:“惕隐,典族属官。即宗政职也。”[8]1691对此,南北史家有着相同的认识,《契丹国志》载:“其惕隐,宗正寺也。”[14]其实际职能也却是如此,《耶律宗正墓志》载:“上以国之属籍,非宗中之长,孰能董正之,遂拜大内惕隐。”[15]306“复拜大内惕隐,掌属籍事。”[15]307其也是在强调惕隐的教化和掌管宗室属籍的职能,《辽史》载:“耶律义先拜惕隐,戒族人曰:‘国家三父房最为贵族,凡天下风化之所自出,不孝不义,虽小不可为。’其妻晋国长公主之女,每见中表,必具礼服。义先以身率先,国族化之。”[8]783作为惕隐的耶律义先认为宗室作风引领整个辽朝的社会风气,宗室只有重孝道、守义理,才能对整个契丹社会产生积极影响,形成良好的社会风气。由此可见,惕隐及惕隐夫人在掌管皇族教化的同时,常常以身作则,用自身的德行作为行为道德的标准来引领皇族生活习气。因此,惕隐的选任局限在皇族内部,这些人熟悉皇族生活习气和礼仪道德,作为皇族成员道德规范的引导者,能够在宗室内部营造良好的宗室文化,极力避免奢侈腐化、不义不孝行为的出现,达到调节皇室内部矛盾、稳定皇室内部事务运行秩序的目的。此外,范文澜、蔡美彪《中国通史》认为:“阿保机在任联盟长第二年,即在联盟内设立了一个新官职‘惕隐’。它的职务是管理迭刺部贵族的政教,即调节贵族集团的内部事务,以便确保他们对阿保机的服从。”[16]《耶律宗福墓志》载:“上尝语王曰:‘宗□事权,族人势笙,弹压赖于吾属,历试无出卿者。’受大内惕隐,加漆水君王。”[17]这说明要对宗室成员的势力进行弹压,避免其势力膨胀危及皇权,这与辽朝前期出现数次宗室成员觊觎皇权进而发动阴谋叛乱的历史经验密不可分,太祖时诸弟多次作乱,之后太宗一系、李胡一系及世宗一系围绕着皇位继承展开了激烈斗争,宗室成员拥戴不同的势力,对辽朝前期的皇位继承和政权稳定造成了极大影响。有鉴于此,辽朝皇帝重视对宗室的控制,惕隐在管理政教的同时,对宗室进行有效的控制,进而稳固统治,维护皇权。

其次,在特定的场合下,大内惕隐担负着一定的礼仪职能,如在辽朝的祭山仪中,“北府宰相及惕隐以次致奠于君树,遍及群树。乐作。群臣、命妇退。皇帝率孟父、仲父、季父之族,三匝神门树,余族七匝。皇帝、皇后再拜,在位者皆再拜。上香,再拜如初。皇帝、皇后升坛,御龙文方茵坐。再声警,诣祭东所,群臣、命妇从,班列如初。巫衣白衣,惕隐以素巾拜而冠之。巫三致辞。每致辞,皇帝、皇后一拜,在位者皆一拜。皇帝、皇后各举酒二爵,肉二器,再奠。大臣、命妇右持酒,左持肉各一器,少后立,一奠。命惕隐东向掷之”[8]928-929。惕隐出现的频率明显高于其他官员,并在某些程序中承担着一定的工作。辽太宗还曾经“命大内惕隐告出师于太祖行宫”[8]33,代替太宗本人以征伐事告太祖庙。会同元年(938年)二月“遣惕隐率宗室以下祭其行宫”[8]47。惕隐在祭祀先人的仪式上也发挥了作用。举行丧葬仪式时,“惕隐、三父房、南府宰相、遥辇常衮、九奚首郎君、夷离毕、国舅详稳、十闸撒郎君、南院大王、郎君,各以次荐奠,进鞍马、衣袭、犀玉带等物,表列其数”[8]934。在大臣中,惕隐要排在第一的位置,亦可推测其在类似的仪式中的重要地位。由于惕隐的身份和职责特殊,惕隐夫人也承担着一定的礼仪职能,在皇帝纳后的仪式中,有“惕隐夫人四拜,请就车”,“既至,惕隐率皇族奉迎,再拜。皇后车至便殿东南七十步止,惕隐夫人请降车”[8]959-960。从皇后上车启程到皇后下车,全过程中均有惕隐及其夫人的参与,在其中扮演着重要的角色。在契丹族重大的祭祀典礼、丧葬仪式和皇帝婚礼中,惕隐均发挥着一定的礼仪功能,这种礼仪功能与惕隐的教化职能是密不可分的,因为是道德教化的标榜者并受到宗室成员的尊重,所以,惕隐才在一些重大的仪式典礼上承担一定的任务,体现出惕隐在辽朝除了实际执掌职权以外,也代表荣誉头衔。

第三,大内惕隐具有明显的军事职能,早在辽太祖设置惕隐之初,惕隐就已经具有较强的军事职能,辽太祖即位的第二年二月“始置惕隐,典族属,以皇弟撒剌为之”。“夏五月癸酉,诏撒剌讨乌丸、黑车子室韦。”[8]3这说明由惕隐领兵征服周边部族。惕隐肩负军事职能领兵作战并取得重大胜利的例子自辽初至辽末不胜枚举,惕隐在军事战争中扮演着极其重要的角色,辽朝许多次战役的胜利是由惕隐带领完成的,惕隐在对外战争和平定内乱等方面做出许多贡献,如太宗时期,“候骑两奏南有兵至,复奏西有兵至。命惕隐迪辇洼拒之”[8]41。景宗保宁五年(973年)春正月,“惕隐休哥伐党项,破之,以俘获之数来上”[8]101。圣宗时,“诏遣惕隐耶律洪古、林牙化哥等将兵讨之”[8]226。笔者认为,惕隐之所以具有较强的军事职能,有三点原因,第一,太祖时多选用诸弟担任惕隐一职,在战时,作为太祖的近亲,又往往会被授予军事职能,除此之外,这些人本身就具有较强的领兵作战能力,在辽初复杂的政局中,分享了一定的军事权利,这种军事职能,在以后历代的惕隐中传承下来。第二,惕隐大多出自皇室内部,与皇帝本人有着密切的亲缘关系,受到皇帝的重视和依赖,在出现战争和内乱之时,辽朝皇帝倾向于任用他们领兵作战。第三,惕隐掌管皇族教化,引领辽朝皇室内部的生活习气,辽朝以武力立国,崇尚武力,惕隐领兵作战,发挥其军事职能与尚武精神,在一定程度上会引领并保持了辽朝皇室的尚武精神。

惕隐在道德教化上成为皇室人员的典范,在盛大的礼仪场合中发挥一定的作用,在军事方面能够受到皇帝的重视,领兵作战,在抚定内乱和对外战争中做出巨大贡献,使得其自身在很大程度上又具备荣誉头衔的属性。《耶律庆嗣墓志铭》记载,耶律庆嗣镇守辽朝西北边陲十余年,政绩斐然,多次得到辽朝皇帝的褒奖,“遣使累降玺书褒谕,仍促觐行阙,既至,拜大内惕隐,命有司具供帐,置酒为会。是日,自皇子燕国王而下,三帐贵豪,名王显相,次第礼贺”[15]。为了褒奖出身宗室的功臣,辽朝皇帝封其为惕隐,充分体现了惕隐这一官职所具备的荣誉属性,也正因如此,才会出现从辽朝的皇室成员到各级官员“次第礼贺”的场面。

三

各部的惕隐,后升为司徒。受限于史料,其最初职能已经无法考证,比之于大内惕隐,部族惕隐也极有可能是负责本部教化,后来则有所变化。

会同元年(938年),改“二部梯里已为司徒”[8]49,地位上升,其职权有所扩大,《辽史》载“凡戍军隶节度使,留后户隶司徒”[8]437。关树东认为,“各部大王或节度使、都监统帅戍军镇驻边地,司徒负责管理留后户,并为前方戍军提供必要的后勤保障。国家不必负担部落军及其家属的生活费用,马匹、武器也由军士自备,实行军需自给”[18]。王德忠、武玉环认为,部族实行的是军政分离,节度使掌握军权,司徒掌握民政权力[注]参见王德忠《论辽朝部族组织的历史演变及其社会职能》,《东北师范大学学报(社会科学版)》,2001年第6期及武玉环《辽制研究》,长春:吉林大学出版社,2001年,第39页。。其实际情况是,部族节度使不仅仅是部族军事的最高长官,同时也掌握着部族的行政大权。统和元年(983年),“五国乌隈于厥节度使耶律隗洼以所辖诸部难治,乞赐诏给剑,便宜行事”[8]121。此处说耶律隗洼感觉所辖诸部在管理上存在一定的难度,而不单单说部族军,可见,耶律隗洼负责的事务并不紧紧局限在军事领域。统和五年(987年)“涅刺部节度使撒葛里有惠政,民请留,从之”[8]140。然涅刺部的屯戍区与居住地并不在一处,《辽史·营卫志》载涅刺部“节度使属西南路招讨司,居黑山北,司徒居郝里河侧”[8]438。张宏利认为,涅刺部居住地在“今内蒙古兴安盟、通辽市、吉林长春市、白城市、松原市中南部、四平市,辽宁开原市北部一带地区”,而镇戍地在“今内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗境内的阴山北”[12]72。节度使领兵屯戍之地与一般部民的居住地并不在一处,而节度使在职期间竟然得到了部民的一致好评,可见,其集军事和民政大权于一身,自是因为在民政甚至在财政上使部民大受裨益,因此才会出现“民请留”的现象。

此外,特里特勉部“隶南府,戍倒塌岭,居橐驼冈”[8]441。屯戍区与居住地并不在一处,但却并未设有司徒,表明该部的军事、民政大权全由节度使操控。因此,部族节度使掌握本部的军事和行政权力是毋庸置疑的,这一点与州县地区的节镇节度使职责相似。“凡戍军隶节度使,留后户隶司徒”这条史料直观地告诉我们,司徒负责管理留居本部族居住地的部民,已不再是部族中的下级官吏,而是掌握着管理部族留后户权力的高级官员,成为临时的“节度使”。应该是只有节度使在外领兵作战、屯戍外地或者无暇分身时,司徒才行使其职能、发挥作用,而当节度使有能力执行各项职能时,本部的军事、民政事权力均由节度使掌控,此时的司徒发挥的应当还是最初的管理部族教化的作用,在管理教化的同时,兼具辅助节度使的一些重要职能。正因为司徒所发挥的职能如此重要,且不需要向部族节度使一样屯戍外地、领兵作战,因此,司徒往往有着固定的居住地,如乙室部司徒居鸳鸯泊,品部司徒居太子坟,楮特部司徒居柏坡山及铧山之侧,乌隗部司徒居徐母山、郝里河之侧,涅刺部居郝里河侧,突吕不部司徒居长春州西,突举部司徒居冗泉侧[8]437-439。此外,《辽史》载:“石烈,县也。”[8]806石烈的长官为夷离堇,“由于此前部长夷离堇已称节度使,此次确定部长之副达剌干对应汉官的节度副使;麻都不、县达剌干、马步皆指石烈副职,此次明确其对应汉官的县令,因此,原来被称为县令的石烈长官应是升格对应汉官的刺史”[11]168。辽朝在部族设置节度使、在石烈设有节度使、麻都不、达剌干等官员负责各部族、各石烈的军政事物。各石烈节度使作为与州刺史平级的官吏,职责也存在着一定的相似性。节度使领兵作战或屯戍外地,司徒充任临时的“节度使”代替或者配合部族节度使管理部族,统筹各个石烈的军政事物。此外,耶律欧里斯为六院部人“开泰初,为本部司徒,秩满闲居,征为郎君班详稳”[8]1416,据此可知,部族的司徒是有任期的,但具体任期不得而知。

属国、属部惕隐除了负责管理本部部分事务外,最重要的任务是负责代表本国(部)与辽中央政府进行沟通,向辽朝中央政府纳贡。前文已述,辽朝分别册封党项降酋可丑、女真某部首领白缕以及生女真完颜部首领石鲁为惕隐,身为属国属部首领,接受辽朝册封的惕隐一职,可见,在其统治范围内,惕隐为最高官职,因此,属国属部的惕隐掌握属国实际权力。作为属国属部最高的军政长官,负责向辽朝中央缴纳贡物,如景宗乾亨元年(979年),“阻卜惕隐曷鲁、夷离堇阿里睹等来朝”[8]110;辽圣宗开泰八年(1019年),“曷苏馆惕隐阿不葛、宰相赛刺来贡”[8]208;辽道宗咸庸八年(1072年)五月,“吾独婉惕隐屯秃葛等乞岁贡马、驼,许之”[8]297。这些均是属国属部惕隐向辽朝中央政府缴纳贡物。此外,《辽史·兵卫志》记载:“辽属国可纪者五十有九,朝贡无常。有事则遣使征兵,或下诏专征;不从者讨之。助军众寡,各从其便,无常额。”[8]485辽朝的属国属部在战时需要向辽朝政府提供军队助战,援军数量的多少由属国属部自行决定,当某国或某部的最高长官为惕隐时,这些重大事件的抉择亦应该由惕隐决定。当然,我们也可以把属国的惕隐当成是一种虚衔,但当这一虚衔仅授予掌握相同权力的同一类人时也可以认为属国惕隐具备上述两种职能。

那么,辽朝为何要授予属国属部首领惕隐称号,而不是其他官职名称?这主要原因在于,辽朝建国后,随着其统治阶层不断有汉族知识分子的加入和辽朝统治者对中原文化了解的不断加深,其自身认同也发生了变化。“建国之后即因袭鲜卑人附会自己为‘炎黄子孙’自称‘中国’的观念,开始以‘中国’自居了。”[19]辽朝以中国自居,在观念上发生了变化,认为自身并非夷狄。“宋欧阳修编《五代史》,附我朝于四夷,妄加贬訾。且宋人赖我朝宽大,许通和好,得尽兄弟之礼。今反令臣下妄意作史,恬不经意。臣请以赵氏初起事迹,详附国史。上嘉其言,迁礼部郎中。”[8]1604欧阳修将辽朝贬为蛮夷,引起了辽朝大臣的不满,有人在向皇帝表达了个人的想法之后,得到了皇帝的认可和嘉奖,可见辽朝皇帝也是以正统自居,而耻为夷狄。辽朝皇帝在认为自身为正统的同时,又认为其周边部族为蛮夷,天祚帝意以边事为借口诛杀阿骨打,萧奉先曰:“粗人不知礼义,无大过而杀之,恐伤向化之心。假有异志,又何能为?”[8]364在辽朝人的观念里,其自身为正统,周边部族不但是蛮夷,而且文化水平落后,不知礼义。辽朝很可能处处以“礼仪之邦”的形象来塑造自己,这一点从辽朝赐昭祖石鲁为惕隐不难看出:“昭祖稍以条教为治,部落浸强。辽以惕隐官之。诸部犹以旧俗,不肯用条教。”[13]4生女真完颜部首领昭祖石鲁在所在部落立下教条,得到了有效的治理,逐渐强大,引起了辽朝的注意,授之以惕隐,前文以述,辽朝惕隐具备的一个重要职能就是管理教化。辽朝授予属国属部首领或贵族惕隐一职,即是辽朝在自认为“中国”心态的影响下,在与周边部族的往来中极力表现自己重视教化的一面。“惕隐”具有很强的教化意义,属国属部惕隐即彰显了辽朝以中国自居的观念,又体现了辽朝积极表现自己向夷狄宣扬教化的心态,借以达到在文化和心态上博取周边部族“向慕之心”的目的。

四

辽朝惕隐最早可以追溯到突厥的特勤,契丹建国后,在保持其旧有官制的同时,不断引入中原官制改造本民族固有的官制,并赋予新的含义。惕隐在辽朝宗室生活和政治生活等领域发挥着重要作用。惕隐是辽朝的显官,辽朝的惕隐分为大内惕隐、部族惕隐和属国属部惕隐两大类,大内惕隐属于中央官,部族和属国属部惕隐属于地方官。辽朝惕隐普遍有着较好的个人出身,大内惕隐出身宗室,属国惕隐一般为属国的首领,唯部族惕隐即部族司徒受限于史料,其出身不得而知。《辽史·百官志》关于大惕隐司、大内惕隐司、皇太惕隐司的记载,多有讹误之处。

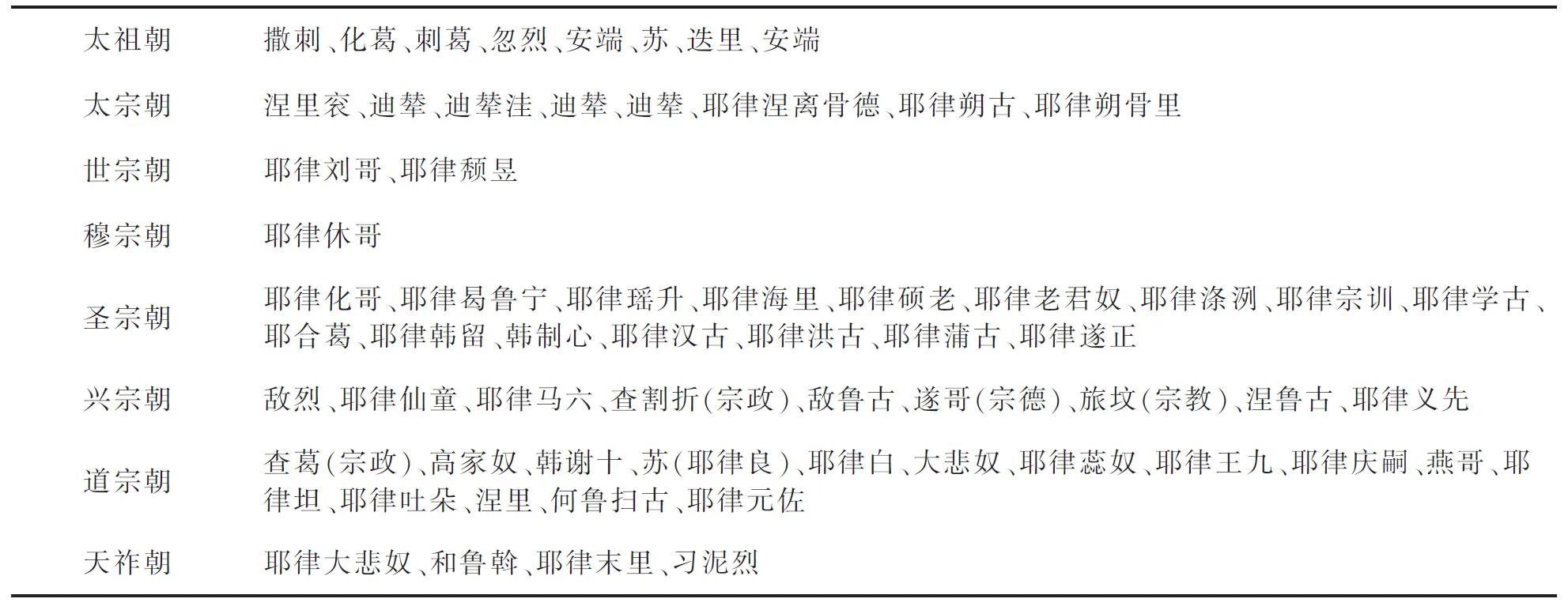

大内惕隐有着较强的军事职能,为保卫辽朝政权做出了巨大的贡献,大内惕隐普遍转迁为辽朝的其他高级官吏,在能查阅到的63位惕隐中有27人无迁转记载,又有3人卒于任上,剩余33人均转迁为辽朝的要职,其中11人出任南、北院大王(夷离堇),太宗时期,颇德上奏言,说道:“臣伏见官制,北、南院大王品在惕隐上。”[8]1351可见,惕隐政治地位在南北大王之下,而根据表1,可以得知,有不少惕隐卸任之后品级升高,担任南北院大王,成为更高一级的官员。另有4人出任南府宰相,7人出任某京留守(或知留守事),3人出任节度使,3人封王,其余5人分别为北院宣徽使、改授诸行宫都部署,兼侍中、西南路招讨、都点检、某军节制等职务(详见表1),掌握地方军政大权或辽朝重要的武装力量,握有实际权力,足以证明惕隐在辽朝的重要地位,要么掌握实际权力,要么被封王居于显贵的政治地位。

表1辽朝惕隐转迁一览表[注]第一,太宗朝第二、四、五位惕隐名字均为“迪辇”,但并非一人。第二任惕隐具体身份不详,关于第三任惕隐,《辽史》卷七七《耶律洼传》载:“耶律洼,字敌辇,隋国王释鲁孙,南院夷离堇绾思子。少有器识,人以公辅期之。太祖时,虽未官,常任以事。太宗即位,为惕隐。”《辽史》中的敌辇洼应该就是耶律洼。第四任惕隐太宗之子牙里果,字迪辇,《辽史》卷六四《皇子表》载:“自晋还,始为惕隐。”第五任惕隐耶律屋质,字敌辇,《辽史》卷七七《耶律屋质传》载:“会同间,为惕隐。”对比两条史料,笔者断定,迪辇“自晋还”时间应在会同初,而屋质担任惕隐的时间为会同年间,时间应该靠后一些,故第四任惕隐应为太宗之子,第五任惕隐应为耶律屋质。可知,几任惕隐名字均为敌辇或带敌辇二字,但实非一人,岛田正郎在《辽朝惕隐考》中认为太宗朝第二、三、四任惕隐为同一人的观点是不正确的。第二,按《辽史》卷十八《兴宗一》重熙元年“三月,尚父、漆水郡王敌烈复为惕隐”。可知,敌烈两次出任惕隐一职。第三,据向南《辽代石刻文编》考证:“《皇子表》:‘隆庆,子五人:查葛、遂哥、谢家奴、驴粪、苏撒。’”知查葛之汉名为宗政,字去回,此可补《辽史》之缺略。查葛,圣兴二宗纪又作查割、查哥、查割折,《契丹国志》作查个只。可知兴宗朝的第三任惕隐查割折和道宗朝的第一任惕隐查葛为一人,是辽圣宗之侄耶律宗正。

辽朝的很多仪式上均有惕隐及惕隐夫人的出席,体现了惕隐的尊贵地位和教化、礼仪功能。这规范了契丹皇室的行为,起到了宣扬教化的作用,辽朝大内惕隐一职的设置,也在一定程度上加强了契丹宗室的尚武精神。惕隐这一群体,为辽朝皇室内部的稳定做出了贡献,同时,在辽朝的对外战争和对内平定内乱等方面做出了突出的贡献。部族惕隐与节度使相互配合管理各部的军政生活,地位十分重要,是管理人口多的大部族的显官。辽朝通过对属国属部惕隐的设置,实现了对属国属部的间接管理,同时拉拢了属国的首领,维持了与属国属部的封贡关系,保证了边疆地区的稳定,确保了整个国家机构与统治秩序的正常运行。同时,也体现了辽朝统治者以上邦大国、文质斌斌等形象标榜自己的心态。

辽朝通过在中央和地方设置惕隐,实现了在不同领域对不用群体的有序管理,突厥的特勤本为宗室的子弟,辽朝中央惕隐亦选自宗室,但被赋予了中原王朝宗正的职能,管理皇室属籍。部族惕隐,又升为司徒,由契丹语名称直接改为中原王朝传统职官。这些表现了辽朝用中原王朝官制改造本民族固有官制的政治实践和趋势。辽朝在建国后,随着与中原王朝交流的不断深化,其固有的草原政治文化传统已经逐渐被有意识地进行改造,不断被注入中原体制的特征。