敦煌壁画兵器与综合作战图像刍议*

伏奕冰

一、敦煌壁画兵器与作战图像研究的成果与进展

敦煌壁画内容包罗万象,不仅在宗教上、艺术上举世无双,而且更兼具百科全书的性质。这其中就有许多古代兵器与作战图像,画面生动逼真,为我们研究中古时期冷兵器的发展与军事战争的内容提供了弥足珍贵的资料。学界对敦煌壁画的研究由来已久,前辈学者呕心沥血、筚路蓝缕,成果可谓汗牛充栋,这其中不乏对壁画中军事类的内容展开专门的论述。

杨泓撰写的《敦煌莫高窟壁画中军事装备的研究之一——北朝壁画中的具装铠》、①杨泓:《敦煌莫高窟壁画中军事装备研究之一——北朝壁画中的具装铠》,敦煌文物研究所:《1983年全国敦煌学术讨论会文集·石窟·艺术篇上》,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第325-339页。《敦煌莫高窟壁画中军事装备的研究之二——鲜卑骑兵和受突厥影响的唐代骑兵》②杨泓:《敦煌莫高窟壁画中军事装备研究之二——鲜卑骑兵和受突厥影响的唐代骑兵》,段文杰:《1990年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古篇》,沈阳:辽宁美术出版社,1995年,第291-297页。两篇论文为姊妹篇,是目前学界为数不多的专门讨论敦煌壁画中军事装备的论文,具有非常重要的参考价值。前者主要以莫高窟西魏洞窟第285窟及北周洞窟第296窟中南壁上绘制的官军重装骑兵围剿步战的“强盗”,以及“强盗”成佛的壁画故事为引子,论述魏晋南北朝时期战马的护具——具装铠。文章通过大量传世史料及考古发掘资料的讨论,得出结论:汉末三国时期,具装铠开始出现,两晋南北朝时期,得到广泛的运用与推广。文章最后进一步讨论了重装骑兵与轻装步兵战斗的问题:即一般条件下,重装骑兵是可以较容易地战胜轻装步兵的。后一篇主要以莫高窟第285窟和第296窟中骑兵战斗画面为主,并参考其他北朝骑兵图像,与唐代骑兵图像进行比较研究,从而得出结论:北朝时期的骑兵以重装骑兵为主力,而唐代骑兵深受突厥骑兵的影响,主力由重铠骑兵改变为轻装骑兵,使中国古代盛行重铠骑兵三个世纪之久后,摆脱了鲜卑系统的重铠护马影响,骑兵恢复了轻捷迅猛的特点。另外,杨泓《中国古代的甲胄》③杨泓:《中国古代的甲胄》,《中国古兵器论丛》(增订本),北京:文物出版社,1985年,第1-78页。一文系统论述了先秦至宋代的甲胄,以传世文献、考古出土实物、古代图像三方面资料相结合,考证详细,用力颇深,勾勒出了中国古代甲胄发展的脉络,是很有价值的学术论文。在北朝至隋唐部分的论述中,杨先生运用了许多敦煌壁画与塑像的资料,如莫高窟第285窟与296窟五百强盗成佛图中骑兵图像、第156窟张议潮统军出行图骑兵图像与前室降魔变中射箭士兵图像、第130窟东壁中的着甲士兵图像以及榆林窟第20窟南方天王图像;在塑像资料使用方面,运用了莫高窟第319窟天王塑像图案以及第194窟天王塑像。段文杰《莫高窟唐代艺术中的服饰》①段文杰:《莫高窟唐代艺术中的服饰》,《敦煌石窟艺术研究》,兰州:甘肃人民出版社,2007年,第322-362页。一文中也涉及到了莫高窟塑像和壁画中的甲胄与战袍资料。

敦煌唐代壁画鸿篇巨制的经变画数量较之前大为增多,其中有一定数量的兵器与军事场面。关于唐代军队装备的各种兵器,李筌《太白阴经》里有较详细的记录,从中可以看出当时军队主要装备是枪、刀(佩刀和陌刀)和弓箭,这几乎是每个战士都配备的兵器。另外,还配备有少数弩和棓。防护装具方面,有甲和盾牌,此外,骑兵还要装备长柄的马矟。有关唐军的常备武器之一的陌刀,郑炳林有过详细的讨论,其《敦煌写本〈张淮深变文〉所见兵器陌刀考》,②郑炳林:《敦煌写本〈张淮深变文〉所见兵器陌刀考》,《庆祝宁可先生八十华诞论文集》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第295-302页。通过对相关史料的细致爬梳,详细考释了陌刀的起源、别名、最早使用、作用威力等方面的学术问题。文章得出结论:陌刀来源于斩马剑,实际上是在剑的基础上将剑身加长,便于步兵持之斩马,这样发展的结果是刀身长,施双刃。陌刀的别名是大刀,大刀最早见于《汉书·杨恽传》,杨恽曾持大刀,大刀为常用随身护卫兵器。陌刀使用最早见载于隋末杜伏威的起义军中。陌刀在唐军开拓疆域的很多战争中发挥了巨大威力。吴微、郝丽梅《简论敦煌边塞词中的兵器意象》③吴微、郝丽梅:《简论敦煌边塞词中的兵器意象》,《怀化学院学报》2009年第10期。亦涉及相关敦煌兵器。

敦煌莫高窟壁画保留了大量的体育图案,很多内容也涉及到古代兵器,尤其是远射兵器弓箭。这一类研究成果主要有陈康《敦煌壁画射箭图像研究》,④陈康:《敦煌壁画射箭图像研究》,《西北民族研究》2003年第4期。该文以莫高窟北朝壁画和唐代壁画中射箭图像为研究对象,一定程度上还原了当时的射箭场面。李重申、李金梅长期专注于敦煌体育文化与体育图像的研究,其中涉及兵器的成果主要有:李重申《敦煌古代体育图录》,⑤李重申:《敦煌古代体育图录》,兰州:甘肃教育出版社,2011年。李重申《敦煌古代体育文化》,⑥李重申:《敦煌古代体育文化》,兰州:甘肃人民出版社,2000年。李重申、李金梅《忘忧清乐——敦煌的体育》,⑦李重申、李金梅:《忘忧清乐——敦煌的体育》,兰州:甘肃教育出版社,2007年。李金梅、李重申《丝绸之路体育图录》⑧李金梅、李重申:《丝绸之路体育图录》,兰州:甘肃教育出版社,2008年。等。

其他一些相关研究中也涉及敦煌壁画兵器与作战图像,主要有:孙继民《唐代行军制度研究》、⑨孙继民:《唐代行军制度研究》,台北:文津出版社,1995年。《敦煌吐鲁番所出唐代军事文书初探》、⑩孙继民:《敦煌吐鲁番所出唐代军事文书研究》,北京:中国社会科学出版社,2000年。《唐代瀚海军文书研究》。⑪■孙继民:《唐代瀚海军文书研究》,兰州:甘肃文化出版社,2002年。■王进玉:《敦煌学和科技史》,兰州:甘肃教育出版社,2011年。这些著作主要用力于历史方面,但对文书中所涉及的军事器仗、兵员着装都进行了一定的探讨。王进玉《敦煌学和科技史》⑫■孙继民:《唐代瀚海军文书研究》,兰州:甘肃文化出版社,2002年。■王进玉:《敦煌学和科技史》,兰州:甘肃教育出版社,2011年。第十四章《大漠疆场与军事科技》中的第二节《石窟艺术中的军事场面和兵器》,有关于敦煌壁画兵器的论述。文章认为,在丰富多彩的敦煌壁画、彩塑之中,保留下来大量有关古代兵器的图像数据,不仅有不同形式的交战场景,而且有不少操练、出征队列和阵容设置。

综上所述,我们可以看到,对敦煌莫高窟壁画中的兵器与作战图像的研究主要成果集中用力于铠甲、具装铠以及狩猎图像的研究,而专门针对壁画中其他兵器与作战图像的研究还不多见,需要更加全面深入系统地开拓。

二、敦煌壁画兵器图像巡览

敦煌壁画的内容按照主题可以分为七类:尊像画、佛教(经)故事画、经变画、中国传统神仙画、佛教史迹画、供养人画像、装饰图案画,①赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,兰州:甘肃教育出版社,2013年,第42页。而相关兵器图像则集中绘制在佛教故事画与经变画当中。具体来说,作为非主要元素的兵器,在壁画中出现的主要场景可以分为以下三类。②本文统计兵器图像所依据材料,主要有以下几种大型图录:敦煌研究院《中国石窟·敦煌莫高窟》第1-5卷,北京:文物出版社,2013年;敦煌研究院《敦煌石窟全集》第1-26卷,上海:上海人民出版社,香港:商务印书馆(香港)有限公司,2001-2004年;中国敦煌壁画全集编辑委员会《中国美术分类全集·中国敦煌壁画全集》第1-11卷,天津:天津人民美术出版社,辽宁:辽宁美术出版社,2001-2006年;李金梅、李重申《丝绸之路体育图录》,兰州:甘肃教育出版社,2008年。

第一类,早期的佛教故事画。敦煌的早期艺术是指十六国至北朝时期的艺术,这一时期,中原遭受永嘉之乱,西晋灭亡,大量士族衣冠南渡,与司马氏后裔联合在江南重建东晋政权,而北方地区则为少数民族所统治,先后经历了十六国的乱世,到鲜卑民族建立北魏后,北方的局面已基本稳定下来。莫高窟早期艺术的高峰正是处在鲜卑民族建立的北魏、西魏、北周三个时代背景之下。此时期尚属佛教传入中国的早期阶段,为了更为广泛、通俗易懂地传播宗教,这一时期的壁画中佛教故事画较为多见。宗教的传播需要讲述很多经典中记载的故事,并通过这些故事来形象地说明其宗教主张。③赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,第172页。佛教故事画主要分为佛传故事画、本生故事画、因缘故事画与佛教史迹画。简单地说,佛传故事画就是佛陀释迦牟尼的本传,根据佛教经典《佛本行集经》绘制,画面通过一系列的构图,勾勒出了佛陀之母净饭国王后摩耶夫人怀有身孕、太子(佛陀)降生、宫廷生活、决心出家、悟道、降魔、成佛以及涅槃的经历。其中,兵器图像绘制在宫廷生活与降魔两个部分中,在展现宫廷生活画面中,有展现太子文武双全,开弓习射的场景。最有代表性的就是莫高窟北周第290窟与五代第61窟中的佛传故事画。在展现释迦牟尼的降魔变中,集中出现了许多矛、刀、弓箭等兵器,比如莫高窟北魏第254窟、晚唐第156窟等。

如果说佛传故事以佛陀今生成佛故事为主,那么,本生故事则以前世为主。佛教认为人是可以轮回转世的,佛陀正是经历了无数次的轮回转世,才修行成佛。佛经中记载的释迦牟尼在前世无数的善行故事,就称之为本生故事。就兵器图像的出现来说,它们多绘制在睒子本生故事、善事太子入海本生故事与萨埵本生故事之中,且主要为狩猎场景中的弓箭,这些狩猎场景的出现,一方面是故事本身情节的需要,另一方面客观上反映了北朝少数民族尤其是鲜卑民族擅骑好射、弓马娴熟的民族性格。因缘故事主要是讲与佛相关的一些因果报应故事。在因缘故事画中,最为著名的就是莫高窟西魏第285窟与北周第296窟中的五百强盗成佛故事,画面不仅还原了当时的步、骑兵作战场面,而且集中出现了一批古代兵器,有具装铠(马铠)、马矟、环柄刀、弓箭、戟等,这两铺壁画弥足珍贵,是研究古代战争与兵器的重要形象资料。

第二类,经变画。何谓经变画?施萍亭解释道:“就广义而言,凡依据佛经绘制之画,皆可称之为‘变’,然今之‘经变’,既有别于本生故事、因缘故事、佛传故事,又有别于单身尊像,专指将某一部乃至几部有关佛经之主要内容组织成首尾完整、主次分明的大画。”④施萍亭:《经变》,季羡林主编:《敦煌学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1998年,第81-82页。赵声良进一步说明:“从绘画艺术方面看,经变的意义更为重要的是在表现形式上有着与别的佛教绘画类型完全不同的特征,而这一点正标志着具有中国特色的佛教美术。在印度、中亚一带虽然也有不少雕刻或绘画作品是根据某部佛经表现出具有相对完整故事性的画面,克孜尔石窟以及敦煌早期的本生、佛传等故事画,也往往依据某一部佛经来绘制,但通常我们都不把这些画面称作经变。”⑤赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,第208页。在敦煌壁画中,经变画的表现形式主要分为两种:一种是以佛经中所记主要人物的故事情节来构成,比如维摩诘经变、涅槃经变以及劳度叉斗圣变等均属于这一类型;另外一种则完全以佛国净土世界为中心组成,弥勒经变、法华经变、观无量寿经变、阿弥陀经变、药师经变等都属于这个类型。而经变画的总体特点为:在隋唐以后形成了一种有别于其他绘画种类的固定结构,它综合地表现了某一部佛经的主题思想,因此不局限于佛经中某一具体人物或者故事场景,而往往选取佛经中最为主要的内容,诸如佛说法的场景作为经变画的基本环境加以表现,再将佛经中所述的其他相关内容穿插其中,形成一个以佛说法为中心的宏伟场面。经变画将人物形象(佛、菩萨、天王、凡人)与景物形象(山水风景、亭台楼阁、殿堂建筑)统一地结合起来,展现出一个宏大壮观、富丽堂皇的既现实又近乎理想的佛国世界,特别是以净土变为代表的经变画更是如此。这种宏伟壮阔的经变画之所以在隋唐以后兴盛,是与佛教在中国的流传密切相关的。佛教自东汉末期传入中国,经过魏晋南北朝的发展,已经拥有了广泛的群众基础,到隋唐以后,早期的佛教故事画已经无法满足宗教本身的宣传与信众的欣赏,于是这种较完整地表现某部佛经思想,并以大场面来展现佛国净土世界的经变画就相应而生。①赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,第209-210页。这也客观上反映了佛教于这一时期在中国传播的广泛与深入。

就经变画中的兵器图像而言,它们主要集中绘制在两个场景之中:一种是在经变画的中心位置——佛说法画面当中。我们知道,佛说法的场面是经变画中的核心场景,其他相关人物、景物、山水、建筑以及故事画面均以此为主题展开。在佛说法场景中,佛于正中说法,四周环绕众多听众,包括菩萨、比丘、天众、天王、天龙八部等,这些佛国世界的人物也被古代艺术家们高度拟人化,如同凡间社会一样,有文有武。其中的天王与天龙八部图像可以看作是武官的化身,他们一般孔武有力、身形壮硕、身着战甲,手持刀、剑一类的短柄格斗兵器,既聆听佛讲经说法,又起到了护卫说法会场的作用。比如莫高窟盛唐第31窟金刚经变说法场景中手持宝剑的护法天王,盛唐第148窟天请问经变说法场景中持有剑、杵、斧的天龙八部以及榆林窟中唐第25窟弥勒经变中手持宝剑、威风凛凛的毗沙门天王。另一种则集中在经变画的生活场景中。经变画的意义除了以宏伟的画面空间展现境界开阔的佛国世界之外,还在于展示中心位置(佛说法场面)周围的相关画面内容,这些内容亦来自与说法场面同属的佛教经典本身,这些画面与佛说法场面、建筑、山水、歌舞乐伎等画面一起成就了经变画的华美壮阔。在经变画的生活场景中,不乏兵器图像。诸如莫高窟晚唐第12窟、第85窟、第196窟法华经变中的军事战斗场面,这三幅作战图主要反映了当时的骑兵战,尤其是弓箭在实战中的使用,十分生动地还原了晚唐时期的作战场景。这些战争内容出自《法华经·安乐行品》,大意是讲古代强力转轮王征伐诸小国之事。②赵声良:《敦煌石窟艺术总论》,第231页。这些作战图让我们看到了唐代军容与作战情况,是研究唐代军事的宝贵资料。再有,莫高窟盛唐第217窟观无量寿经变中的“未生怨”故事情节中,绘制有军士练兵的场景,十位军士分两队对立,一组持矛,一组持盾,是很罕见的军事对练图。还有,莫高窟初唐第205窟观音经变中“临刑得救”画面、盛唐第45窟观音经变中“商人遇盗”画面,都有刀的图像,可以通过壁画探唐代刀的形制。

第三类,其他画面中的兵器。在其他一些画面中也有兵器图像,包括中国传统神仙元素图像、窟顶天王图像、供养人画像以及与古于阗有关的佛教历史画。比如莫高窟西魏第249窟窟顶北坡下部的山峦之间,有一幅精彩绝伦的回身射虎图,反映了人间真实的狩猎生活。再如莫高窟五代第98窟与第100窟窟顶绘制四大天王,用来起镇窟驱魔的作用,其中第98窟与第100窟内东方天王所持的杵就很有特色,这是砍砸类兵器在莫高窟的出现,具有很强的时代特点。第98窟内的于阗国国王画像腰间佩戴的宝剑也较为清晰。莫高窟中唐第154窟内有两身古于阗国传说中护国神王毗沙门天门图像,天王持戟、佩刀、带剑,尤其是戟的图像非常清晰,由于唐代戟早已退出实战领域,这就成了难得的历史形象资料。

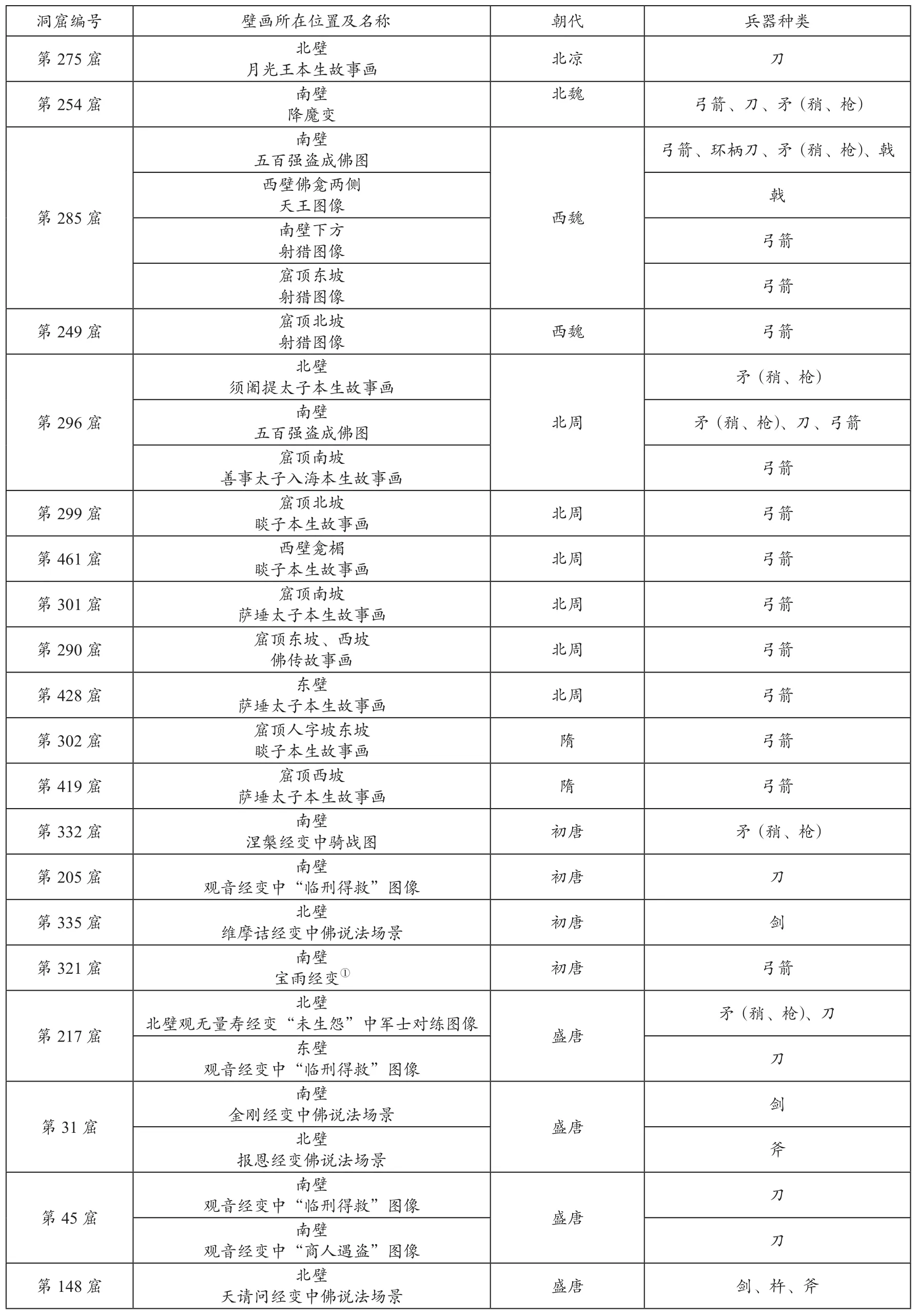

为了更加直观地说明问题,现将笔者所统计敦煌壁画中的兵器图像列表如下(见表1)。根据此表初步统计,敦煌壁画兵器图像至少涉及45个洞窟,75铺壁画。

三、敦煌壁画作战图像说略

战争是各类兵器的使用场所,只有作战,各类兵器才可以得到具体的运用。所以,考察研究敦煌壁画中的作战图像对于研究中古时期的兵器及其使用场景非常重要。

表1 敦煌壁画中的兵器图像

第154窟 南壁毗沙门天王图像 中唐 戟、刀、剑第237窟剑、杵西壁佛龛上部舍利弗及毗沙门决海图像北壁天请问经变中佛说法场景 中唐戟第159窟剑、杵东壁维摩诘经变中佛说法场景南壁弥勒经变中佛说法场景剑、戟佛龛南侧越奴钩象图像中唐钩第112窟 北壁报恩经变中佛说法场景 中唐 杵第358窟 南壁观无量寿经变中“未生怨” 中唐 弓箭第53窟 前室南壁弓箭手图像 中唐 弓箭窟顶东坡楞伽经变偈颂品“王四天下喻”刀第85窟斧、棍窟顶南坡法华经变“安乐行品”中作战图像窟顶东坡楞伽经变断食肉品弓箭南壁报恩经变中“亲近品”晚唐弓箭第156窟东壁、南壁张议潮统军出行图矛(矟、枪)、弓箭东壁、南壁宋国夫人出行图弓箭前室顶部降魔变晚唐弓箭东壁文殊变中文殊菩萨说法场景甬道顶部毗沙门天王图像甬道顶部舍利弗及毗沙门决海图像剑戟戟第9窟甬道顶部于阗国护国天王图像晚唐杵西壁楞伽经变佛说法场景南壁越奴钩象图像戟钩甬道顶部于阗国护国天王图像钩第196窟剑南壁法华经变“安乐行品”中作战图像 弓箭、刀、矛(矟、枪)东壁普贤变中普贤菩萨说法场景 晚唐第138窟 东壁报恩经变中佛说法场景 晚唐 剑第12窟 南壁法华经变“安乐行品”中作战图像 晚唐 弓箭、矛(矟、枪)、刀第61窟矛(矟、枪)、弓箭南壁楞伽经变断食肉品南、北、西壁佛传故事画 五代刀第36窟 南壁文殊变中文殊菩萨说法场景 五代 剑第100窟窟顶西南角西方天王图像 五代窟顶东北角东方天王图像剑杵

第6窟 西壁劳度叉斗圣变中佛说法场景 五代 剑东壁于阗国王供养图像剑杵甬道顶部于阗国护国天王图像第98窟窟顶东南角东方天王图像五代杵背屏后部射猎图像弓箭甬道南壁炽盛光佛图像第61窟剑、矛(矟、枪)背屏后部射猎图像五代弓箭南壁、西壁佛传故事画弓箭第346窟 前室南壁弓箭手图像 五代 弓箭第454窟 甬道顶部舍利弗及毗沙门决海图像 宋 戟榆林窟第25窟北壁弥勒经变中佛说法场景 中唐 矛(矟、枪)、剑、斧、弓箭榆林窟第3窟东壁佛塔与魔军图像 西夏 剑、弓箭、叉、锤榆林窟第32窟甬道顶部舍利弗及毗沙门决海图像 五代 戟榆林窟第19窟南壁思益经变中佛说法场景 五代 斧五个庙石窟第1窟佛龛东西两侧八塔变 西夏 斧

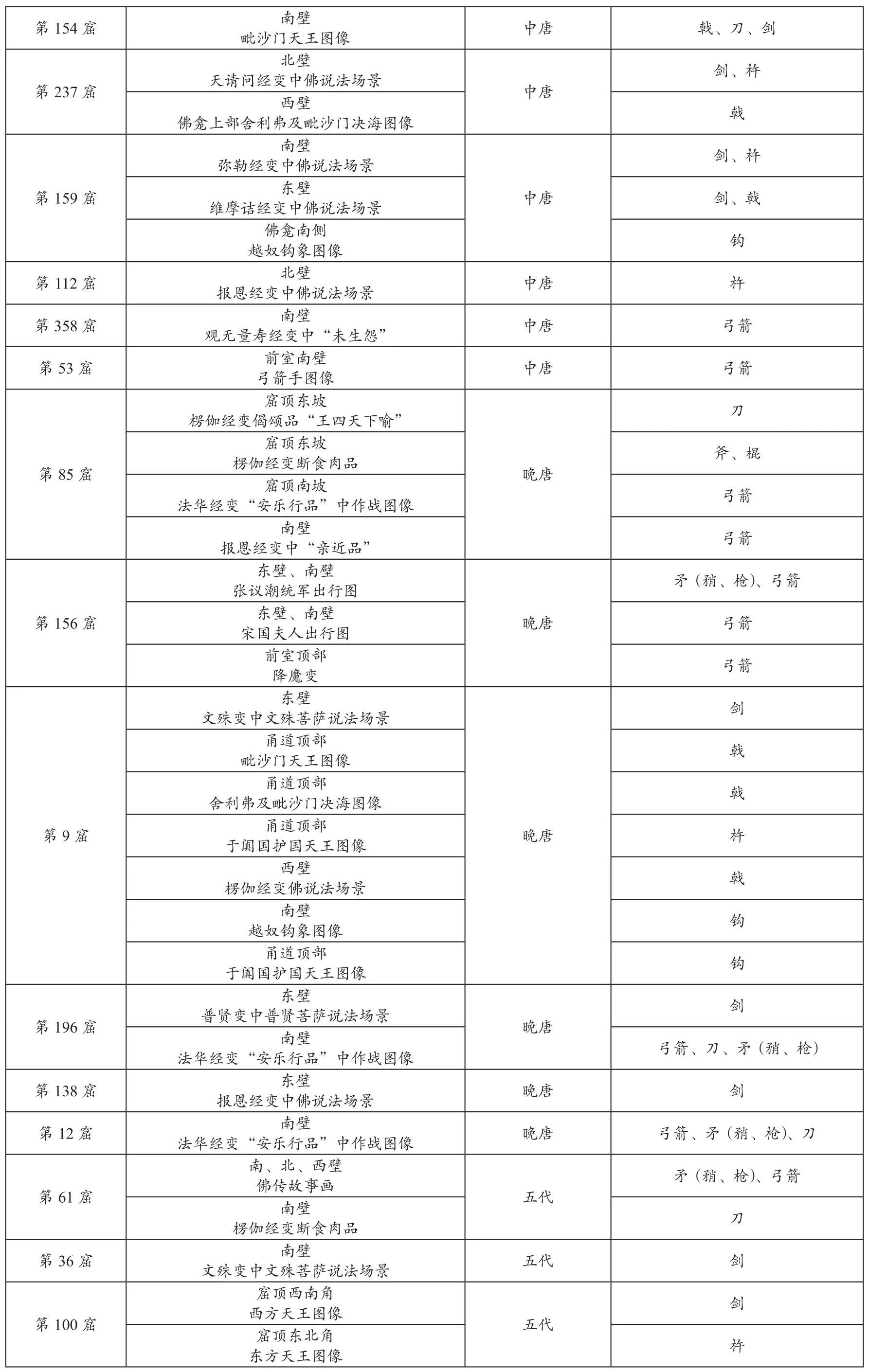

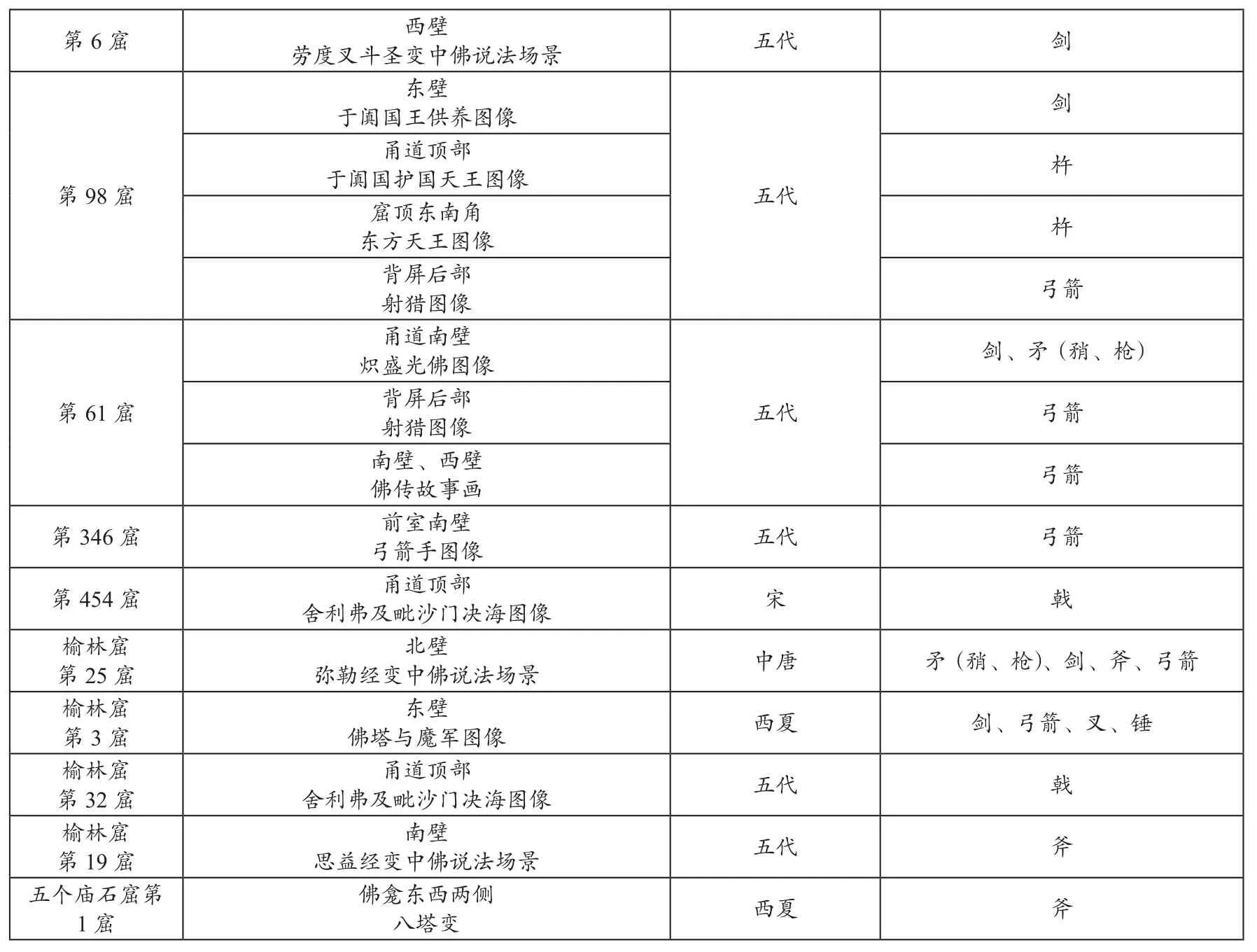

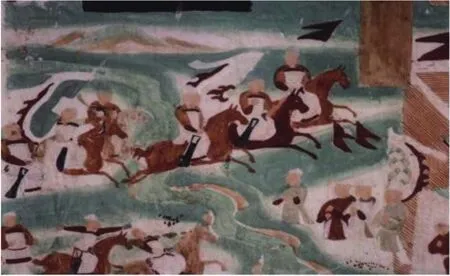

根据上文的叙述,不难看出,敦煌壁画中兵器图像的出现场景大量以故事画和经变画为主。在故事画中出现兵器图像,主要是故事画情节需要,比如射猎、射靶等,在经变画中出现,更多则是为了画面构图的完整,具有仪式感的因素。其他出现场景,诸如供养人画像、张议潮出行图等都是为了画面元素的完整和对历史场景尽量真实的反映。敦煌壁画中作战图的数量并不多,根据笔者统计,构图完整的作战图像仅有5铺,因此也就更加珍贵与重要(见图1—5)。

图1 莫高窟西魏第285窟南壁五百强盗成佛图中的作战图像

这5铺图像是敦煌壁画中非常经典且为数不多的综合作战图像,画面中除使用弓箭攻击敌人之外,还涉及了矟、戟、刀三种格斗兵器,我们亦可称之为综合作战图。其中,第285窟与第296窟的经典作战画面,来源于五百强盗成佛故事中官军征剿匪徒的场面,可以获知北朝时期是重甲骑兵的时代,人马俱甲(马铠又称具装铠),重甲骑兵通过手中的大矟进行冲击,步兵利用弓箭、盾牌、环柄刀、戟进行抵御,显然是力不从心的。①本文以敦煌壁画中的攻击类兵器为主要研究对象,而甲胄属于防御类兵器,不在研究范围之内。关于敦煌壁画中的甲胄,杨泓已有精彩的论述,可参见杨泓《敦煌莫高窟壁画中军事装备的研究之一——北朝壁画中的具装铠》。第85窟、第12窟、第196窟的作战图像均为晚唐时期,内容根据《法华经·安乐行品》绘制,大意是强力转轮王一心想征服诸小国,但小国不从,强力转轮王遂出兵征伐,对有战功者论功行赏,赐予田地、城池、珠宝、衣物、车舆奴婢等,但是珍贵无比的宝珠髻珠唯有得大功者方可得到,这样的用意是要说明《法华经》是诸经中最珍贵的一部,佛是不轻易宣讲的,只有看到四众中弘传护持佛法有大功者时才宣讲。①关于《法华经·安乐行品》的叙述,参见赵声良《敦煌艺术十讲》,第35页。在第85窟、第12窟、第196窟三幅唐代的作战图中,可以看出均为轻骑兵战斗,即人披甲而战马无甲,与第285窟、第296窟中北朝的重甲骑兵形成强烈反差,这是因为北朝骑兵装备以鲜卑传统为主,鲜卑骑兵的传统是重甲骑兵,而唐代骑兵深受突厥骑兵的影响,以轻骑兵为主,强调机动灵活的战略战术。②关于古代骑兵由北朝时期重装骑兵进入唐代后变为轻装的论述,参见杨泓《敦煌莫高窟壁画中军事装备研究之二——鲜卑骑兵和受突厥影响的唐代骑兵》。而从上述作战图中,也的确能够体会到重甲骑兵势大力沉的冲击战术与轻骑兵机动灵活的游击战术:比如在第285窟和第296窟的作战图中,能明显看出官军利用重甲的优势对徒步顽抗的步兵进行压倒性的冲击,尤其是第285窟这幅,官军强大的马铠和马矟更是展现了力量上的优势。反观晚唐这三幅作战图,充满了轻骑兵机动灵活的场面,如第85窟画面中两队骑兵纵马追逐,前方射手漂亮的回身引弓;第12窟交战两方隔河开战,更是经典,堪称同类题材中的精品,生动真实地还原了古代战争的场面,也反映出弓箭在骑兵运动战中的重要性;第196窟画面上部将士执旗引弓追射,画面下部二骑近战,贴身肉搏,动作十分流畅,整个场面绘制也很传神。

图2 莫高窟北周第296窟南壁五百强盗成佛图中的作战图像

图3 莫高窟晚唐第85窟窟顶南坡法华经变中作战图像

图4 莫高窟晚唐第12窟南壁法华经变中作战图像

上述五铺壁画中,已经呈现出中古时期的主要兵器图像。比如图1、图2当中,展现出了汉晋至隋唐以来军队使用最普遍的环柄刀与具装铠。此二种兵器,一攻一防,呈现在图1当中,是很有代表性与典型性的。我们知道,从西汉开始,随着汉廷与匈奴进行数次大规模骑兵兵团会战以来,直身、环柄、单侧开刃的环柄刀逐渐替代春秋战国时期剑,成为骑兵在冲锋劈砍中的主要兵器,并且一直延续至隋唐时期。图1左侧可以清晰地看到三名士军士一手持盾、一手持环柄刀的真实写照。此外,中古时期最有时代特色的防御兵器是具装铠。所谓具装铠,是指人马俱铠,即重装骑兵,这是鲜卑化骑兵的鲜明特色,图1中所刻画的七名重甲骑兵人马皆披甲即是对具装铠的完美脚注。魏晋以来,随着冶炼技术的进步,兵器的锋利程度进一步增强,因此军士的铠甲必须更为坚固,重装骑兵适时出现。据《南史》记载,诸葛亮曾命蒲元于汉中取蜀水淬火,锻造出的宝刀与甲胄坚固无比。所以说,披重甲作战,是这一时期军事装备的主要特色。隋唐以后,由于受到北方突厥骑兵的影响,骑兵的作战特色逐渐向轻装作战过渡,可以明显从图3、4、5中看到轻骑兵飞驰奔腾的场景。

图5 莫高窟晚唐第196窟南壁法华经变中作战图像

四、结语

敦煌壁画兵器与作战图像是研究中国古代战争史的珍贵资料。通过对敦煌壁画中兵器图像的爬梳与整理研究,首先可以对壁画中兵器使用场景展开讨论,进一步加深对壁画总体内容和意境的认识。其次,壁画兵器图像作为兵器的实景实像反映,可以与实物出土兵器和文献记载三重印证,对古代兵器有总体上的认识与把握,尤其是对中古时期的兵器发展有比较深入的理解,从而更好地理清冷兵器从先秦到唐宋的发展脉络。我国古代典籍可谓汗牛充栋,仅就兵学而言,据许保林《中国兵书知见录》统计,上至先秦,下止清朝,中国一共有兵书3380部,23503卷,存世的约2308部。在如此众多的兵书文献中,却没有一本专门的、系统的古代兵器史,确实颇感遗憾。现代著名学者、兵器收藏家周玮的《中国兵器史稿》,是新中国成立前古代兵器史方面的拓荒之作,学术价值不言而喻。但纵观此书,重点仍是早期的青铜兵器和宋以后的火器,对中古时期(即魏晋南北朝隋唐五代)兵器的论述却篇幅短小,主要原因除当时看到的资料有限以外,还如作者本人所说,是因为这一时期我国的兵器已经全面进入铁器时期,铁器非常不易保存且不具备青铜器那样的收藏价值。然而敦煌莫高窟壁画的主要创作时代正是中古时期,其中的兵器图案在相当程度上是可以反映当时兵器的真实面貌的,因此深入研究这些图像对于构建古代中国兵器史魏晋南北朝隋唐五代阶段是有意义的。通过研究壁画兵器与作战图像,可以进一步理解当时的战争状况以及兵器在战争中的使用情况。古人究竟怎样打仗?有怎样的战争场面?过去我们只能从文献与文物中得到一些非直观的答案,敦煌壁画可以说是历史的胶卷,定格了许多历史的瞬间,从这个角度来说,这些形象史料也是弥足珍贵的。

浩瀚的中国历史创造了无比光辉灿烂的文化,同时也无法回避无数次血雨腥风的残酷战争。中国的历史,在某种程度上,可以理解为一部战争史。《尚书》《逸周书》《国语》中,有集中的战争描写的篇章。《左传》更是以记载战争而闻名。魏晋已降,战争更为频繁,自公元188年,东汉政府下令各州刺史自领州牧以来,直到公元588年隋朝灭陈,中间虽有西晋短暂的全国统一、前秦、北魏的北方统一、以及宋、齐、梁、陈的南方统一,然总体而言,这一时期是战乱纷争的,尤其在北方中国,各游牧民族纷纷入主中原,金戈铁马,战争不断。属于东胡系统的乌桓与鲜卑部落,与秦汉时期游牧部落匈奴一样骁勇悍骜,其中鲜卑拓跋部建立了强悍的北魏王朝,统治中国北方一个多世纪之久。是时,敦煌在其治下,这一时期的敦煌艺术达到了早期阶段的高峰,色彩浑厚朴实,故事波澜壮阔。游牧部落好战善射的天然本性,淋漓尽致地展现在此阶段创作的壁画当中(图1、图2),为我们提供了形象的战争史资料。公元7世纪初,以“关陇贵族”为主而起家的李唐王朝,血液中继承着浓厚的鲜卑基因与好战元素,军事上继承了突厥式的轻骑兵方式,有唐一代亦征伐不断,破突厥、克高丽、战大食,将中原王朝的武功推向了历史的巅峰。这一时期的敦煌艺术亦走向巅峰,呈现出富丽堂皇、全面迸发的场面。图3、图4、图5三幅作战图就反映出唐代赫赫武功的元素与波澜壮阔的骑战画面。由此观之,系统研究敦煌壁画中的兵器与综合作战图像,对于深入了解古代战争史是非常有意义的。