性伪之分:荀子为什么反对人性善*

李 巍

“孟子道性善”(《孟子·滕文公上》),遭到荀子激烈反对,这是儒学史上引人注目的思想事件。与之相关的评论,一是批评,强调荀子主张性恶、反对性善,是只见人性中的生理禀赋,未见还有道德禀赋,不如孟子深刻;①牟宗三:《名家与荀子》,《牟宗三先生全集》第2卷,台北:经联事业出版有限公司,2003年,第185-198页;劳思光:《新编中国哲学史》第1卷,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第251-254页。另一则是辩护,认为荀子所讲人性恶并非全然为恶,也有先天的善,或至少能在后天转化为善,所以与孟子论性只有侧重不同、没有本质冲突。②A. S. Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy,Washington, D.C.: The Catholic University of America, 2005, pp.33-37;John Knoblock, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Work, Vol. III,Stanford: Stanford University, 1994, pp.139-141;傅佩荣:《儒家哲学新论》,北京:中华书局,2010年,第58-59页;廖名春:《〈荀子〉新探》,北京:中国人民大学出版社,2014年,第72-92页; Masayuki Sato(佐藤将之),The Confucian Quest for Order: The Origin and Formation of the Political Thought of Xun Zi, Leiden/Boston: Brill, 2003, pp.249-253;梁涛:《荀子对“孟子”性善论的批判》,《中国哲学史》2013年第4期;《荀子人性论辨正——论荀子的性恶、心善说》,《哲学研究》2015年第5期。不难发现,这两种观点虽然相左,但在理解荀子质疑性善论的原因与意义时,都是把性恶论当做最基本的参照。然而还有一种观点,认为性恶论之于荀子并不重要,因他真正关心的不是人性原本如何,而是如何改造。③唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第32页;唐端正:《荀子善伪论所展示的知识问题》,《中国学人》1977年第6期;王庆光:《荀子与齐道家的对比》,台北:大安出版社,2014年,第383页;儿玉六郎:《荀子性樸说の提出》,《日本中国学会报》1974年第26期;Kurtis Hagen, The Philosophy of Xunzi: A Reconstruction, Open Court, 2007, pp.122-124;佐藤将之:《荀子礼治思想的渊源与战国诸子之研究》,台北:台大出版中心,2013年,第254页;佐藤将之:《荀学与荀子思想研究:评析·前景·构想》,台北:万卷楼图书公司,2015年,第203页。这种看法,既非批评,也非辩护,而是消解,即倘使荀子并不看重人性原本如何,则不仅对人性恶的主张不能当真,对人性善的批判也将无关宏旨。可见,人们如何理解荀子对性善论的态度,往往取决于如何评估性恶论在其学说中的意义。

但荀子对人性恶的主张与对人性善的质疑,是应该分开看待的两个问题。因为回到文本,会发现荀子反性善的理由除了“性恶”,还有个“性伪之分”。虽然二者是荀子思想中密切相关的主张,但对性善论的批评是基于“性恶”还是“性伪之分”,性质大不一样。主张性恶、反对性善,不过是以一种人性论质疑另一种;但基于“性伪之分”的质疑则不同,可说是在反对人性论本身。因为性善论,不论如何表述,首先是一种将性与善结合起来的理论,其实质则是用人性作为初始概念来说明善的实现。但荀子主张“性伪之分”,却是将善归于伪(“其善者伪也”)来切断性与善的关联。是故,如果说“性伪之分”的实质是“性善之分”,则荀子的基本立场就是反对以性论善,即拒绝为善的实现提供人性论的解释。

因之可以想见,无论荀子是否相信人性恶,都会反对人性善。形成这种立场的主要原因,如下所述,是原本作为道德理论的性善论,实际是被荀子当成一种政治理论来加以批判。从一方面说,这固然是对性善论的“误读”;但另一方面,这种“误读”恰恰彰显了性善论的界线,所以有不可忽视的深刻性。

一、人性论的经验依据

那么,就让我们以“性伪之分”为视角,重新检讨荀子质疑性善论的原因与意义。但在此之前,还要先谈谈性恶论,看它在荀子思想中究竟占据何种位置。以《荀子·性恶》为例,其中对“孟子曰:‘人之性善’”的一项反驳可概括为:

〈1.1〉如果人性善,就会否定圣王、礼义的外在教化。〈1.2〉但“圣王之治”和“礼义之化”是事实。〈1.3〉假使没有圣王和礼义,只能导致“天下悖乱而相亡”。〈1.4〉所以,“人之性恶明矣,其善者伪也”。

很明显,〈1.1〉是论证“人之性恶”的关键前提,那么最先要谈的,就是荀子为何认为性善与教化不能兼容?这所以是个问题,因为在主张人性善的孟子眼中,二者并不存冲突。如《孟子·离娄上》所谓“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,其意谓之一就是“善”的实现不能仅靠内在的“仁心仁闻”,还要靠“先王之道”的法度指导。那么在荀子看来,性善、教化不相兼容,就只能解释为对人性善的涵义有某种特殊理解。①Knoblock指出,关于孟荀论性的差异,有三种可能的解释,一是言“性”的意义不同;一是关注人性的事实不同;再就是言“善”的意义不同(cf. Knoblock, Xunzi: A Translation and Study of the Complete Work, Vol. III, p.141)。本文认为,第三种差别最为关键,即荀子对人性善的拒斥,主要与他对“善”这个术语的独特使用相关。比如《性恶》篇说的“凡古今天下之所谓善者,正理平治也;所谓恶者,偏险悖乱也”,就明显偏离了言说“善”“恶”的通常语境——不是把它们用作道德词语,指谓德行善恶——而是指谓政治领域的治与乱。②Cua曾针对相关论者主张荀子所谓“善恶之分”只是单纯描述性的区分,力辩那是“在预设了道德观点的话语中的区分”,因而不可能是单纯描述性的,而是“道德描述”(moral descriptions)(cf. Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy, p.11)。这虽然突出了荀子使用善恶概念的价值意谓,但没有看到荀子所谓“善恶”并非道德语词。按此特殊理解,对人性的判断就成了:

A.人性善:人性趋治

B.人性恶:人性趋乱

很清楚,只要性善被理解为人性趋向秩序,就会否定外在教化。那么只要举出“圣王之治”“礼义之化”的事实(前提〈1.2〉),就能反证人性没有秩序义的善。所以在界定“善恶之分”后,荀子马上以“无辨合符验”批评孟子,正是指责性善论没有经验依据。

然而值得思考的是,不论主张人性善还是人性恶,作为人性论,为何一定要有经验依据?或者更确切地说,有何理由要求人性论是一种经验理论?仍就孟子来说,这当然是不合理的。因为他对人性善的倡导是要以性为初始概念来解释德行之善的实现,主要是一种道德理论。而道德理论是否可行,并不取决于经验依据的多寡。因为就像孟子说的“反身而诚”(《尽心上》)“诚身有道”(《离娄上》),道德理论提供的总是关于个人觉悟或内向体证的指导;来自经验的支持,充其量是例证,而非一种道德理论是否成立的根据。比如孟子说的“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”(《公孙丑上》),这只是举例说明人性有向善的冲动,却不能说无此例子,天赋善端的道德理论就不成立。所以,当荀子关注人性善的“辨合符验”时,也即把性善论当做经验理论来看时,已经超出了道德理论的视野;再结合他把本是道德语词的“善”“恶”讲成“治”“乱”的说法,可知荀子实际是把性善论当成一种政治理论。这时,对之提出经验依据的要求就有正当性了,因为一种政治理论(而非政治哲学)只有基于看得见、摸得着的经验,才可能在群体生活中被理解、实践和推行。就像同样关心天下如何求治的墨子,其主张“言必有三表”,就是强调诉诸历史(“古者圣王之事”)、现实(“百姓耳目之实”)和效用(“国家百姓人民之利”)的经验来检验某种政治主张是否可行(见《墨子·非命》上、中、下)。

但着眼于经验来说,人性善的判断固然缺乏依据,人性恶的主张也同样如此。所以荀子对孟子“无辨合符验”的指责,其实也适用于他自己。比如在〈1.1〉-〈1.4〉对人性恶的论证中,貌似事实的〈1.2〉不过是一种古史想象,〈1.1〉、〈1.3〉则完全就是假定。再有,观察《性恶》篇的另一典型论证:

〈2.1〉正如贫者无财故欲富,贱者无位故欲贵……所以,自身没有,必会外求。〈2.2〉正如富者有财故不求财,贵者有位故不求位……所以,自身已有,必不外求。〈2.3〉因此人欲为善,说明[人性无善,所以]人性为恶。

这也能看到肯定人性恶的经验依据存在问题。首先,〈2.1〉、〈2.2〉的归纳不成立,因为经验界有无穷可能,总会存在自身没有却不外求,自身已有仍然外求的反例。那么,从〈2.3〉所举人欲为善的事实,就无法推出人性无善的结论。也正因此,由人性无善断定人性恶,不仅逻辑上不成立,更绝非基于经验的推论。就像在孟子那里,他从人欲为善的事实中看到的就不是人性无善,相反恰是人性有善(善端)。这当然也有经验证据的问题,但仅从孺子入井的例子看,孟子的主张反而更有“辨合符验”。

所以就经验证据来说,荀子主张“性恶”,其实并不比他所批评的“性善”更充分。但或许还能这样辩护,即所谓“性恶”本来就不是说人性在事实上已然为恶,而是指对人性不加节制才会导向恶,正如《性恶》篇开始论证的:

〈3.1〉人性趋利,顺其发展,则生争夺而无辞让。〈3.2〉人性避害,顺其发展,则生侵凌而无道义。

〈3.3〉人性好声色,顺其发展,则生淫乱而无礼法。〈3.4〉因此放纵人性,因循情欲,就会导向恶。

既然人性恶不是事实为恶,自然不涉及经验依据的问题。但主张人性不加节制会导向恶,是否该有经验依据呢?如果没有,说明此一弱版本的性恶论同样还是“无辨合符验”的;而如果有,就要看〈3.1〉-〈3.4〉的论述是否真能满足“辨合符验”的要求。首先,〈3.1〉-〈3.3〉说人性趋利避害、喜好声色,作为经验归纳,只提及了人性中作为生理禀赋的部分,但并不意味人性中没有道德禀赋;进而,即便假定人性只有自然本能,但〈3.4〉说放纵人性(“从人之性”)、顺遂情欲(“顺人之情”)会导向恶,也不是经验判断,而是预期或推测,它并不比孟子主张的人性顺着四端(道德本能)会走向四德之善更有根据。因此就能说,荀子对孟子“无辨合符验”的批评,也适用于他自己。

但对荀子而言,这并不构成严重问题。因为事实上,他对性善论的质疑除了基于“性恶”,还基于“性伪之分”,后一主张不是关于人性状况的某种判断,而是通过将善归于伪(“其善者伪也”),切断性与善的联系;至于“性恶”,与其说是一个严肃的理论主张,不如说是一种修辞。就像在论证〈2.1〉-〈2.3〉中,荀子从“苟无之中者,必求于外”推论“人之欲为善者,为性恶也”,其实只能推出人性没有善,而非人性为恶。故《性恶》篇反复提及的“人之性恶”,只不过是强化“性中无善”之语力的修辞;随后说的“其善者伪也”,才是对与性分离的善究竟存乎哪个领域的正面界定。

二、拒绝人性论

因此,要真正理解荀子对性善论的质疑,必须将视角从“性恶”转到“性伪之分”。按《性恶》篇的叙述,“性”是“天之就也,不可学,不可事”的先天禀赋,“伪”是“可学而能,可事而成”的后天努力,二者之“分”不难理解。但代表荀子对概念术语之严肃看法的《正名》篇,却谈及了两个“性”与两个“伪”:

散名之在人者:生之所以然者谓之性1;性1之和所生,精合感应,不事而自然谓之性2。性2之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情。情然而心为之择谓之虑。心虑而能为之动谓之伪1;虑积焉,能习焉,而后成谓之伪2。

那么“性伪之分”究竟是哪个“性”与哪个“伪”的“分”,就是亟待解释的问题。而问题的关键,是两个“性”、两个“伪”各自的差别何在?先就“性”来说,按已有研究,①梁涛:《“以生言性”的传统与孟子性善论》,《哲学研究》2007年第7期;廖名春:《荀子新探》,第70-71页。性1应该是人与生俱来的禀赋,如耳、目、口、鼻、四体和心;这些禀赋协调(“和所生”)配合(“精合”)后与外物接触(“感应”),好恶喜怒哀乐的情欲反应就是性2,也即荀子常说的“情”或“情性”。因此,两个“性”字的区别是清楚的,指禀赋(性1)及其接触外界的反应(性2)。

但两个“伪”字区别何在,似乎并不明显。关于伪1,即“心虑而能为之动谓之伪”,庞朴认为是郭店简中从心从为的“ ”,指“心中的有以为”;并指出,不这样看,“便无从与下一句的见诸行为的伪字相区别。只是由于后来 字消失了,钞书者不识 为何物,遂以伪代之”。②庞朴:《郢燕书说——郭店楚简中山三器心旁文字试说》,《郭店楚简国际学术研讨会论文集》,武汉:湖北人民出版社,2000年。梁涛也从此说,把两个“伪”都看做“ ”,以证明“荀子的性恶、心善说”,即人性虽恶,但“善来自 ,来自心的作为”。③梁涛:《荀子人性论辨正——论荀子的性恶、心善说》,《哲学研究》2015年第5期。这些无疑都是有启发的解释。然而不可否认,出土文献没有直接支持《正名》篇之“伪”即“ ”的证据,此其一;其二,比对荀子对两个“伪”的界定:

伪2心虑 虑积焉能为之动 能习焉伪1

能够清楚地看到,心理上的“虑”与行动上的“能”是伪1、伪2都兼有的,因此两个“伪”的区别绝不是心的活动与具体行动之别,而是“虑”的方面是否有“积”以及“能”的方面是否有“习”的区别。而所谓“积”“习”,作为荀子的常用术语,就是对人类行为经过“师法之化,礼义之道”(《性恶》)的规范性塑造。是故确切来说,伪1、伪2的差别乃是本能行为与规范行为之别。

按此区分,“性伪之分”只能针对伪2来说;至于伪1,作为本能行为,如《正名》篇从“情然”到“心虑”再到“能为之动”的界定,实际是人性的自然延伸。但随后论述的伪2,作为规范塑造(“虑积焉,能习焉”)的产物(“而后成”),绝不在此先天序列中。正如《儒效》篇说的“性也者,吾所不能为也,然而可化也。积也者,非吾所有也,然而可为也”,这“非吾所有也,然而可为也”的“为”就是伪2,“非吾所有”则明确指出了伪2不在人性及其延伸线索中。是故,“性伪之分”确切来说就是伪2与从性1到伪1的整个链条相分,即:

由此回到善的问题上,可知荀子所谓“其善者伪也”,讲的就是善只属于伪2,即只在规范塑造的领域,而非以人性为根源。因之就能断定,荀子是将论性、论善分属两事,而“性伪之分”的实质就是“性善之分”。

那么在此意义上,孟子以性论善,欲对善的实现提供人性论的解释,就犯了混淆论域的错误,正如《性恶》篇所见:

孟子曰:“人之学者,其性善”。曰:“是不然。是不及知人之性,而不察乎人之性伪之分者也。……不可学,不可事而在人者,谓之性;可学而能,可事而成之在人者,谓之伪。是性伪之分也。今人

之性,目可以见,耳可以听;夫可以见之明不离目,可以听之聪不离耳,目明而耳聪,不可学明矣。”以耳聪目明举例,是要强调善之于性的关系不同于“可以见之明”之于眼睛、“可以听之聪”之于耳朵,并非“不可学,不可事”、生而固有的良知良能。相反,善的实现需要“学”、需要“事”,这个特征决定了它不可能属于性的领域。孟子主张“人之性善”,真正的问题不是对人性的状况判断有误,而是根本不该以性论善——这才是荀子质疑人性善的真正态度。以往弱化性恶论之重要性的论点,如唐君毅与唐端正的伪善说、儿玉六郎的性朴说、佐藤将之的化性说,①见唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,第32页;唐端正:《荀子善伪论所展示的知识问题》,《中国学人》1977年第6期;儿玉六郎:《荀子性樸说の提出》,《日本中国学会报》1974年第26期;佐藤将之:《荀学与荀子思想研究:评析·前景·构想》,第203页;佐藤将之:《荀子礼治思想的渊源与战国诸子之研究》,第254页。大概都是对这种态度有所体会,却又未能真正说透。其实,只要理解“性伪之分”的实质是“性善之分”,就能看到,人性善恶之于荀子并不重要,原因正在于人性论作为以性为初始概念说明人类行为的理论,不被荀子接受。而其拒绝人性论的态度就体现在“性伪之分”的主张中,所以本文特别强调该主张才是荀子质疑性善论的真正依据。

但亟待补充的是,荀子反对以性论善,与他对“善”的特定理解相关,即如果人性善是秩序义的善,就一定会否定圣王与礼义;而后者之重要,在于政治秩序无论具有何种形式,首先都是人为的创作。那么,主张秩序义的善来自“不可学,不可事”的性,就等于否定了政治生活本身。可问题是,“孟子道性善”并不是主张人性趋于善治,而是人性趋于善德;则荀子把原本作为道德理论的性善论当成政治理论加以批判,本身就是出于误读;或者他根本就没看到记录孟子言论的一手材料,只是在道听途说的基础上虚构了某种“人之性善”的主张,再将之作为靶子打倒。

三、性善论的界线

即便如此,荀子对性善论的批判仍有不可忽视的深刻性,就是划出了性善论在解释效力上不可逾越的界线,即政治领域的善绝不能诉诸人性概念得到解释。而所以不能,从荀子的论述看,理由不仅是主张人性善(人性趋于善治)会否定秩序来自人为创造的性质,更会由此否定人类掌控自身命运的可能。

因为人性之“不可学,不可事”,正在于是“天之就也”的产物;而“天”所表征的就是人力不可控的领域,如《天论》篇说的“不为而成,不求而得,夫是之谓天职。……不与天争职……则知其所为,知其所不为矣”,正是参照“天职”划定人力可及(“其所为”)与可不及(“其所不为”)的范围。那么,荀子反对将善治归诸“天之就也”的人性,就能说是反对治乱在天,如《天论》篇强调的:

天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶。强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;修道而不贰,则天不能祸。……本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。……受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。故明于天人之分,则可谓至人矣。

而所谓“天人之分”,正可说是“性伪之分”的另一表述。②张岱年等著、苑淑娅编:《中国观念史》,郑州:中州古籍出版社,2005年,第348页。因为回到《性恶》篇说的:

凡性者,天之就也……不可学,不可事而在人者,谓之性。

礼义者,圣人之所生也……可学而能,可事而成之在人者,谓之伪。

这不难看出,所谓“性”其实就是人身上的“天”,所谓“伪”则是人身上的“人”。那么,如果“天人之分”本质上是人力可及与不可及的领域之分,③池田知久:《池田知久简帛研究论集》,曹峰译,北京:中华书局,2006年,第113-117页。则只要将秩序义的善归于人性,就不仅会否定伪的创作(比如秩序),更会否定人对自身治乱命运的掌控。

当然,按《天论》篇最后说的“在天者莫明于日月,在地者莫明于水火,在物者莫明于珠玉,在人者莫明于礼义。……故人之命在天,国之命在礼”,其主张“人之命在天”,又否定了人的命运自主,因而会与“天人之分”产生抵牾,这又如何解释呢?不妨先看看荀子在《解蔽》篇中对庄子“蔽于天而不知人”的批评。初看起来,这个批评无甚道理,因为《庄子》中有很多关于“人”的思考,比如:

至人无己,神人无功,圣人无名。(《逍遥游》)

知天之所为,知人之所为者,至矣。……且有真人,而后有真知。……古之真人,不知说生,不知恶死……不以心捐道,不以人助天。(《大宗师》)

郑有神巫曰季咸,知人之死生存亡,祸福寿夭。(《应帝王》)

那么,怎能说庄子“不知人”呢?要点是庄子所谓“知人”,是鉴于天或造化对个人命运的绝对主宰,故倡导“安排而去化,乃入于廖天一”(《大宗师》)的自我解脱。是则,荀子说他“不知人”,大概就是说庄子只看到受天支配的个人,没看到天所“不能贫”“不能病”“不能祸”亦“不能使之富”“不能使之全”“不能使之吉”的群体。

可见,“人之命在天”只是对祸福穷通等个人命运来说;“天人之分”的“人”却是群体,或至少是代表“人”之群体相的“圣人”①Edward J. Machle对《天论》的专门研究中,便认为“天人之分”的“人”是圣人(Edward J. Machle,Nature and Heaven in Xunzi: A Study of the Tian Lun, State University of New York, 1999, p.87)。但要强调的是,虽然“圣人”也是个体之人,但其与“天”相“分”之处,不在其个体相,而在其代表的群体相。Machle将指涉圣人之“人”翻译为“The Man”,就取其代表义来说。。实际上,群体相才是荀子眼中“人”的基本形象,如《王制》篇说的:

水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气有生有知亦且有义,故最为天下贵也。力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也?曰:人能群,彼不能群也。

人禽之别是儒家刻画“人”的形象的基本策略,荀子则正是从“群”的视角解释“人”的独特性。再结合《礼论》《荣辱》等篇所述,人之“能群”依靠“礼义文理”,而后者既被说成“群居和一之理”(或“群居和一之道”),又被说成“人道之至文”,可见“人道”即“群道”,荀子最重视“人”的群体相。所以在“人之命在天”一语后,紧接着就强调“国之命在礼”,就是说作为个体的“人”,虽然命运(祸福穷通)不在自身掌控;但作为群体的“人”,命运(治乱兴衰)完全可以自主。

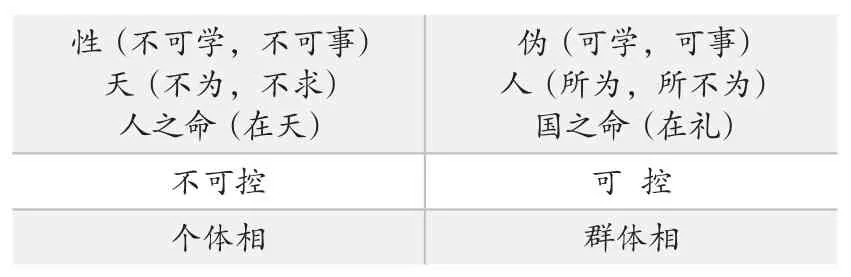

这时就能看出,荀子对两种“命”的划分就是基于“天人之分”的表述,“人之命”作为不可控的个体命运,正属于“天”;“国之命”作为可控的群体命运,则属于“人”。而既然“天人之分”能落实为“性伪之分”,两种“命”的划分也能理解为“人之命在天”是存乎“天之就也,不可学、不可事”的“性”,“国之命在礼”是存乎“可学而能,可事而成”的“伪”。但不管怎么说,这一系列对人力可控与否的领域划分,最终反映的就是“人”的个体相与群体相的区分,即:

性(不可学,不可事)天(不为,不求)人之命(在天)伪(可学,可事)人(所为,所不为)国之命(在礼)不可控 可 控个体相 群体相

由此回到荀子对性善论的批评,就能认为,他反对以性论善,说到底就是反对用人性解释人的群体相。不过,作为道德理论的性善论本来也只针对个人,因为道德生活首先就是个人生活;而所以主张人性善,就在于个体命运不可控,只有在人性中找到善的根源,才能确保个体道德实践的自主性,最终成就“人”的个体相。但是,在德行义的善之外,将秩序义的善也归于人性,就会否定群体政治实践的自主性,也就遮蔽了“人”的群体相。可见,将“人”的形象区分为个体相与群体相时,必须将性善论的指导限定在前者。也就是说,绝不能把性善论视为一种政治理论。当然,不仅性善论不行,性恶论也同样如此,因为从政治理论必诉诸经验依据才能被应用和推广的性质看,不允许将抽象的人性概念引入其中。否则,只会得到糟糕的甚至是具有欺骗性的理论。