公共基础设施的“公益性”有多强

——基于上海住宅租赁市场的实证研究*

汪轶溟 叶 林 韩昊英 杨宇泽

一、引言

中国城市的住房发展在改革开放前后呈现出迥然不同的特点。在改革开放之前,为工人提供通常临近工作单位的住房被视为国家为“无产阶级”提供的一种生活必需品。自20世纪70年代末的改革以来,尽管中国政府依然保留着对城市土地的所有权,但其过往对住房资源的行政分配已逐渐被市场机制所取代。①Jieming Zhu,“The Changing Mode of Housing Provision in Transitional China”,Urban Affairs Review, vol.35, 2000.虽然中国政府已不再直接提供住房,但它通过转让类似英国的“土地租权利益”( leasehold interest)来获取土地出让金, 转而拉动城市住房土地价值并支撑公共财政。②Erik Lichtenberg & Chengri Ding,“Local Of fi cials as Land Developers: Urban Spatial Expansion in China”,Journal of Urban Economics, vol.66, 2009.这或许能够解释为何中国的地方政府如此积极地参与如新地铁线路等公共基础设施的开发建设,其原因可能在于政府希望公共交通设施的经济正外部性能够“溢出”到私有部门主导的房地产市场之中。③Yiming Wang & Michelle Baddeley,“The Problem of Land Value Betterment: A Simpli fi ed Agent-based Test”,The Annals of Regional Science, vol.57, 2009.由此分析,与一些在后工业时代普遍衰落的西方城市中心区(例如美国东北部的“铁锈城市带”)不同,当代中国的中心城市依然保持着旺盛的活力。 这可以认为是由中国政府主导的公共基础设施建设以及市场导向的住房分配机制共同作用的结果。①David E. Dowall,“Urban Residential Redevelopment in the People's Republic of China”,Urban Studies, vol.31, 1994.

然而,倘若国家主导的公共基础设施建设主要是出于经济目的——比如有意使土地和房地产市场从公共设施的经济正外部性中获利——那么诸如医院、交通、公园和学校等公共设施究竟能够在多大程度上满足社会民众在健康、通行、娱乐以及教育等方面的切实需求呢?或者简而言之,公共基础设施的“公益性”究竟有多强?这便是本文试图解决的最核心的理论与现实问题。对此问题的探讨,一方面可以发现公共设施与住房价格之间的相关关系,从政府公共财政投入的角度对我国住房市场的健康发展提出可行的建议。另一方面可以通过对房地产市场行为的引导,加强对住房市场的调控。

在理论层面,本文延续了汪轶溟(Yiming Wang)和巴德利(Michelle Baddeley)将中国的住房和公共基础设施建设模式概括为“国家开发”(Developer State)的观点。②Yiming Wang & Michelle Baddeley,“The Problem of Land Value Betterment: A Simpli fi ed Agent-based Test”,The Annals of Regional Science, vol.57, 2016.在此理论背景之下,我们同时探讨在中国城市化背景下使用基于房价的特征价格分析法评估公共基础设施社会和公益价值的适用性,尤其是考虑到中国的高房价租金比(price-to-rent ratio)和极低的住房资产使用成本(housing capital user cost)。

在实证层面,本文主要基于2012年12月—2013年1月间上海基于网络搜集的住房租金要价数据,提出了一种用以测量诸如医院、地铁、公园以及公办学校等公共便民设施的潜在社会需求或使用价值的替代性方案,即特征租金价格法(rent-based hedonic approach)。通过后续空间多重共线性检验(post-hoc spatial multicollinearity test),本文发现相比其他的公共基础设施,例如地铁站、公园或是公办中小学等,平均而言上海的租户明显更愿意支付更高的租金以居住在三甲医院周边地区。基于统计检验结果,我们认为中国的地方政府策略性地将公共投资集中于特定类型的公共基础设施如地铁等,以期拉动未来的住房销售预期价格上涨,进而抬升土地价值。然而,基于租金的分析结果表明,其他类型的公共基础设施如医院,尽管难以带来较高的住房资本收益,但却可能为社会整体尤其是租户群体所迫切需要。究竟是出于经济目的建设公共基础设施,还是为履行核心社会责任而建设公共基础设施,是政府需要做出的重要决策。

二、发展型国家还是“国家开发”

有学者认为,中国之所以能够从计划经济转变为成功的市场经济,可能部分要归功于一个强有力的“发展型国家”的领导。这主要表现在政府自上而下地控制市场的发展,并致力于国家主导下的资本原始积累与再生产。③Aihwa Ong,“Neoliberalism as a Mobile Technology”,Transactions of the Institute of British Geographers, vol.32,2007.然而,中国与东亚的其他发展型国家一个不同之处在于中国政府拥有对全部城市土地的所有权。根据Yiming Wang & Michelle Baddeley的研究,国家对土地永久所有权的垄断直接激励了中国的城市政府优先发展土地经济,尤其是基于土地开发进行基础设施建设,由此构建了一个“国家开发”的模式。④Yiming Wang & Michelle Baddeley,“The Problem of Land Value Betterment: a Simpli fi ed Agent-based Test”,The Annals of Regional Science, vol.57, 2016.

中国政府积极开展基础设施建设的一个重要原因在于该国的土地所有制度。根据《中华人民共和国宪法》第10条,中国的城市土地属于国家所有,而农村的土地属于集体所有。⑤全国人民代表大会:《中华人民共和国宪法》,2004年。《中华人民共和国土地管理法》的第43条规定进一步限制了对国有土地进行各种非农业开发。⑥全国人民代表大会:《中华人民共和国土地管理法》,1998年。这些法律使得中国得以保持对土地市场的垄断,并通过基础设施建设抬升地价、以及将土地出让给私营部门开发商来获取超额利润。

换句话说,国家开发模型的显著特征,是政府通过国家主导的基础设施建设使住房用地升值这一政策目的。例如,根据有学者对中国住宅价格指数进行的系统性分析,在中国五座大城市(北京、上海、杭州、深圳、成都)中,房屋均价在2003—2012年间年均增长至少10%(扣除通胀因素)。土地的增值直接导致了房价上涨(如2010年北京房价涨幅超过60%),并伴随着全国范围内的高房价租金比,这意味着住房资产的使用成本很低(地产价值的2%—3%)。①Jing Wu, Joseph Gyourko & Yongheng Deng,“Evaluating Conditions in Major Chinese Housing Markets”,Regional Science and Urban Economics, vol.42, 2012.这种以土地开发为主要模式的地方发展刺激了中国的城市化,政府往往通过土地开发来经营城市和发展经济,并竞相以优惠的地价出让及公共设施建设吸引投资。②叶林、杨良伟:《财政分权与城市扩张 ——基于省级面板数据的实证研究》,《城市发展研究》2018年第3期由于存量土地的开发成本较高,许多城市集中开发增量土地。同时,由于公共服务设施建设未能及时跟上,造成了医疗卫生、基础教育、文化设施等方面的公共服务质量上出现了显著的空间差异,从而进一步加剧了城市商品住房价格的空间差异。③王松涛、郑思齐、冯杰:《公共服务设施可达性及其对新建住房价格的影响——以北京中心城为例》,《地理科学进展》2007年第2期。这些发现表明中国广泛存在着通过土地增值来进行住房升值的情况,其背后的根源机制可以认为正是和中国政府 “国家开发”模式有关。

除了与住宅市场相关的现实问题,国家开发模式也使公共基础设施的社会价值评估变得愈加复杂。诸如医院和公共交通之类的公益基础设施通常被定义为典型公共物品,其价值难以基于传统的商品市场来清晰确定。④Johan Fourie,“Economic Infrastructure: A Review of De fi nitions, Theory and Empirics”,South African Journal of Economics, vol.74, 2006.如果需要对公共基础设施的隐性需求价值或“影子价格”(shadow price)进行评估,一般而言或是对基于大型调查获得的个人偏好数据进行分析,或是运用特征价格法通过解析个人对于居住在相应公共设施周边的支付意愿来揭示其偏好。⑤David S. Brookshire, Mark A.Thayer, et al.,“Valuing Public Goods: A Comparison of Survey and Hedonic Approaches”,The American Economic Review, vol.72, 1982.后面一种测量方式,如特征价格分析法,⑥Sherwin Rosen,“Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition”,Journal of Political Economy, vol.82, 1974.被广泛应用于对房价数据的分析以确定包括公共交通、学校和环境设施在内的各类公益基础设施的潜在需求。⑦Stephen Gibbons & Stephen Machin,“Valuing Rail Access Using Transport Innovations”,Journal of Urban Economics, vol.57, 2005.

然而,在最近一篇利用特征价格分析模型分析上海地铁对当地住房价格影响的研究中,有学者发现当分别基于房租和房价对公共交通的市场溢价进行评估时,两者间存在明显的差异。他们认为,考虑到中国城市住房市场上普遍存在的高售租比,“基于房价数据的评估可能会错估公共交通带来的溢价,这是因为不同于房租数据,房价可能会受到资本投机因素的影响,而这种投机因素无法由通过政府投资所带来的公共交通便利性的提升来解释。”⑧Yiming Wang, Suwei Feng, et al.,“Transit Premium and Rent Segmentation: A Spatial Quantile Hedonic Analysis of Shanghai Metro”,Transport Policy, vol.51, 2016..尽管他们的发现也涉及除公共交通之外其他公益基础设施的价值评估问题,但该文更深刻的理论意涵在于揭示中国政府的政策行为逻辑。具体而言,如果地方政府开展公共基础设施建设主要是为了通过使地价升值而获取土地财政收益,那么他们将优先发展那些能够更多刺激投机性住房资本收益的公共设施,因为私人开发商只有能够预期从未来房价的攀升中获取更多的收益,才会愿意向地方政府先前支付更高的土地出让金。与之相反,在“开发商政府”眼中,那些缺乏“投机溢价因素”的公益基础设施则会被具有更高盈利能力的公益基础设施所替代,即使这些公共设施能够真正满足社会对于公共健康以及环境等的普遍需求。简而言之,中国的“国家开发”模式隐藏着一个根本性的问题:如果公共基础设施建设主要是出于经济和财政目的,那么如何确保这些公共基础设施的“公益性”?这也构成了本文试图探讨的一个核心政策与理论问题。

三、上海公益基础设施的价值评估

(一)基于房租的特征价格分析法

公共基础设施作为典型的公共物品,其社会价值通常都是通过分析消费者个人所直接承认或间接表露出的偏好来进行评估的。①David S. Brookshire, Mark A. Thayer, et al.,“Valuing Public Goods: a Comparison of Survey and Hedonic Approaches”,The American Economic Review, vol.72, 1982.后者主要基于罗森(Rosen)所提出的特征价格分析法,其主要是通过评估个人的“支付意愿”来测量其内在偏好。②Sherwin Rosen,“Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition”,Journal of Political Economy, vol.82, 1974.一个典型的特征价格模型通常将所观测到的房地产价格视为一系列住房属性的函数。这些属性既包括住房自身的属性变量,如卧室的房间数目等,也包括周边环境因素,如与学校、医院、公共交通等典型地方公益基础设施的地理空间距离等。这种由公共服务“可达性”带来的住房价格差异,不仅仅是市场发展的因素决定的,更受到政府公共服务设施的规划、选址和建设政策的直接影响。③王佃利、王铮:《城市治理中邻避问题的公共价值失灵:问题缘起、分析框架和实践逻辑》,《学术研究》2018年第2期这些因素在公共基础设施价值评估中应用特征价格分析法的一个重要目的,即希望在控制其他住房属性变量不变的情况下,评估住房购买者对相应周边环境因素的“支付意愿”。

然而,传统基于房价的特征价格模型其假设是有局限的,因为它将住宅视为一种常规消费品而非一种能够产生收益的资产。考虑到当今住房市场的金融化已成为全球性趋势,这一假设无疑与如今的经济现实相背离。例如,有学者对住宅资产的开创性分析即把20世纪80年代美国的房价上涨归因于整体上住房资产使用成本的降低,尤其是对于按揭购房者提供的税收补贴政策。④James Poterba,“Taxation and Housing: Old Questions, New Answers”,The American Economic Review, vol.82, 1992.与之类似,在20年之后,也有学者认为2008年的全球金融危机便是由于美国资本市场上对于住房价值普遍的过度高估,当时住房被作为一种抵押贷款的金融保障品进行交易,而非Rosen最初的特征价格模型中所认为的常规消费品。⑤Sherwin Rosen,“Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition”,Journal of Political Economy, vol.82, 1974.

一些学者在尝试构建一个中国的住房特征价格指数时也遇到了类似的测量问题,尽管其发现中国政府对土地市场的控制是房价远高于房租水平的主要原因。⑥Jing Wu, Joseph Gyourko, et al.,“Evaluating Conditions in Major Chinese Housing Markets”,Regional Science and Urban Economics, vol.42, 2012.类似地,部分学者在对上海的地铁这一公益基础设施进行价值评估时,采用了一种基于房租的特征价格分析法。在中国,住宅租金价格相较于住房销售价格不仅更加稳定,而且较少受到来自住房资本市场投机性因素的影响。⑦Yiming Wang, Suwei Feng, et al.,“Transit Premium and Rent Segmentation: A Spatial Quantile Hedonic Analysis of Shanghai Metro”,Transport Policy, vol.51, 2016.

我们在本文中采用了一种相近的基于房租的特征价格分析法,但我们的研究焦点不仅针对公共交通设施,也对包括学校、公园和医院在内的更为多样的公共基础设施的内在“支付意愿”进行了比较分析。公式(1)表明了我们基本的特征价格模型框架,其包含n个自变量每一个变量表示一个观测到的住房属性,其共同影响了因变量r,即观测到的住房租金水平。公式(1)中的(其中表示回归系数,公式(2)可由数学推导证明成立。

(二)上海市数据简要说明

上述提及研究中也基于同样的上海市数据应用了特征价格模型,但本文与其不同之处在于,本文试图比较上海市不同类型公共基础设施的社会使用价值。本文所分析的数据是从中国最大的两个住房租赁网站(http://www.haozu123.com以及www.fang.com)下载得到的,该数据库包括了2012年12月至2013年1月间的大样本住房租金要价。在原始数据中,两室一卫(2b1b)的公寓住房数量最多,也是上海市最典型的租房模式。为了控制不同住房结构对租金要价可能产生的异质性,我们进一步选取了仅包含两室一卫住房的子样本。为确保样本的正态分布,本文还排除了那些每平米租金超出平均价格3个标准差之外的异常值数据。这些两室一卫的住房被进一步划分到2575个住宅小区之中。对于每一个小区,其两室一卫住房的总租金价格将除以按平方米计算的总建筑面积(aggregate fl oorage)得到该小区的平均住房租金水平。模型中还包括了两个住房自身属性变量,即每个小区最初兴建的年份以及绿地面积占比,其在表1中分别表示为v1和v2。

本文重点关注公共基础设施包括上海市辖区内各类公共基础设施的地理数据,包括46座公立三甲医院、236处地铁站、531处公园、以及159所公办中小学的具体经纬度。在表1中,v3、v4、v5和v6分别表示特定出租房小区与最邻近医院、地铁站、公园和学校的欧氏距离(Euclidean distance)。v7表示每个小区与上海城市中心间的欧氏距离。q是一个虚拟变量,主要基于每个小区与上海市外环路之间的相对位置来判定其究竟属于城市(在外环路内侧)还是郊区(在外环路外侧)。q将作为一个虚拟控制变量被引入公式(3)之中。

表1 变量的描述统计(样本量=2575)

(三)计量检验结果

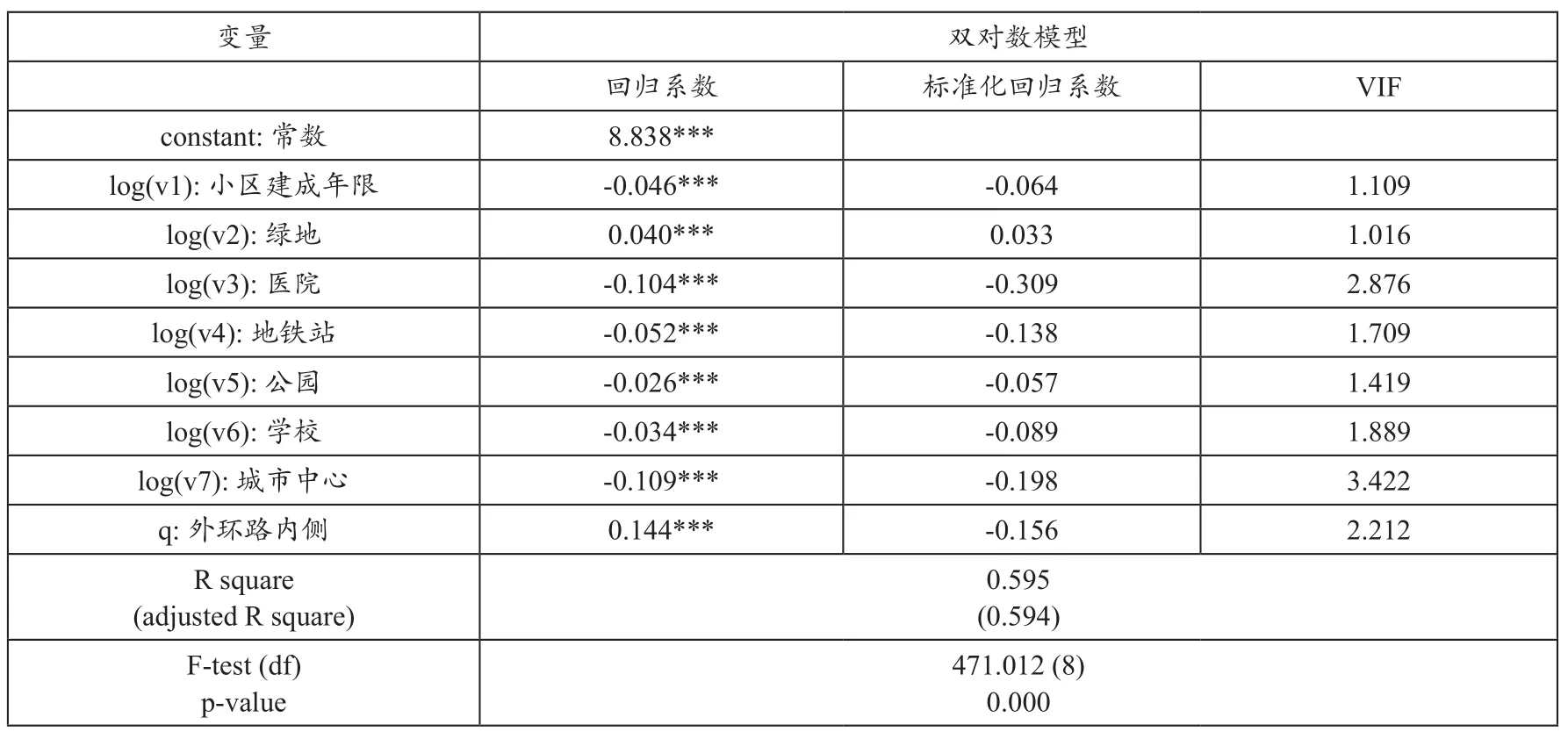

根据表2可知,当住房小区越新(b1=-0.046)且小区内绿地占比更高(b2=0.040)时,住房小区的年平均租金价格越高。我们的特征价格分析结果还表明,相较于其他类型的公共基础设施,如地铁站(b4=-0.052)、公园(b5=-0.026)以及公办中小学(b6=-0.034), 上海的租户更愿意为居住在三甲医院(b3=-0.104)的附近而支付更高的租金。当我们将系数进行标准化后,这种统计差异变得更加明显。

为处理自变量之间可能存在的多重共线性问题,本文还进行了后续检验(post-hoc test)。结果所有的方差膨胀因子(VIFs)均小于5,表明自变量之间并不存在明显的线性相关。然而,住房小区距其最邻近医院的距离及其距上海市中心的距离之间存在着相对略高的统计相关性,因此可能存在着一定程度的空间多重共线性。①Eric Heikkila,“Multicollinearity in Regression Models with Multiple Distance Measures”,Journal of Regional Science, vol. 28, 1988.此外,住房小区距上海市中心的距离及其与外环路的相对位置之间也存在着类似的统计相关性问题。三甲医院实际上集中分布在上海市中心附近和外环路内侧。

四、讨论与小结

本文通过对上海2575个住宅区的公共设施及其住房价格的研究,综合考虑了地理区位因素、公共服务水平和住房价格指标,试图揭示公益类公共服务设施对市场价格的影响。

(一)公益类公共服务设施供给不足

表2 特征分析评估结果

本文的一个关键发现在于,上海的租户似乎明显更愿意为居住在包括三甲医院等的公益类公共服务设施而非地铁站、公园和公办中小学附近支付更高的租金。这可能是由于三甲医院集中分布于市中心附近,因此可能是后者而非前者吸引了更多的租户,由此可能造成典型的多重共线性问题。但另一方面考虑到模型的方差膨胀因子普遍较小(< 5),加之所有的自变量系数都高度显著,因此这可能不是单纯的统计相关,而是一个较有力的证据来表明上海的租户确实更看重与三甲医院的邻近性。

一些学者认为,之所以近年来公众对于三甲医院的需求呈现明显上升,是由于中国政府发起的公共医疗卫生改革。①Keyong Dong,“Medical Insurance System Evolution in China”,China Economic Review, vol.20, no.4, 2009.这项改革的一个关键政策便是允许人们自由地选择就诊的医院,而非过去那样根据人们的居住地来局限其就医选择。这一政策明显地刺激了人们对于三甲医院的需求,因为潜在的病患群体认为三甲医院显然比当地的诊所更为强大和先进。例如,上海市卫生局实施的一项健康服务调查表明,93.2%的受访者在其家庭住址2公里范围内拥有医院或诊所,然而当问到他们为什么宁愿长途跋涉前往甚至租住在三甲医院周边时,69%的受访者表示在他们的居住地周边很难找到“可靠且值得信任”的医生。②上海市卫生局:《上海公共卫生服务居民调查问卷》,2013年。叶林等的研究发现包括医院在内的公共卫生服务在中国仍然存在很大的“可达性”(accessibility)问题,居民们倾向于居住在距离高质量的医院相对较近的社区。③叶林等:《城市扩张中的公共服务均等化困境:基于广州市的实证分析》,《学术研究》2016年第2期。

(二)公益基础设施建设的选择性矛盾

尽管中国持续的经济增长也几乎同时伴随着大量的基础设施建设,例如,有学者的研究表明,基础设施建设方面的财政投资占到了2006年中国GDP的14%左右。④Sahoo Pravakar, Ranjan Dash, et al.,“China’s Growth Story: The Role of Physical and Social Infrastructure”,Journal of Economic Development, vol.37, no.1, 2012.但如医院等公益类基础设施的供给机制明显不同于工程性的基础设施如道路、桥梁、隧道等。后者对于地方城市政府而言,通常有着更为直接的经济利益。这一类工程性基础设施的投入显示了地方政府对城市土地开发的大力支持,也带来了中国城市住房市场的快速增长。⑤叶林等:《土地财政与城市扩张:实证证据及对策研究》,《经济社会体制比较》2016年第2期地方政府会希望新的工程项目一旦完工,能够在整体上促进房地产业的发展尤其是住房市场的突飞猛进。与之相反,公益性基础设施的建设不仅对于地方政府吸引力更小,而且在审批程序方面也更为复杂。例如,建造一座新的公立医院,根据其出资方的不同(军队、省政府、地方政府还是高校),需要经历各式各样的项目申请以及设计和建造手续。要建立一座新的医院并获得“三甲”称号同样极具挑战性,因为现行的国家公共卫生政策倾向于优先发展现有的三甲医院,这意味着国家会优先为这些大型医院投入更多的资源,而非花费资源培育新兴的、小型的、地方型医院。

(三)公益基础设施与国家开发模式的博弈

在世界范围内,公共基础设施普遍被认为有助于经济增长和生活质量提升。①Eric Heikkila,“Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker Than Others?”,Quarterly Journal of Economics, vol.114, no.1, 1999.本文基于实证分析同样表明,社会公众心中的公共基础设施的社会经济价值能够借助特征租金评估法来进行较为准确的测量。然而本文对于公共基础设施的价值评估却可能引发一个争议性的政治经济问题,即如果“国家开发模式”主要是受基于土地和住房市场的经济利益所驱使,那么它是否有足够的动力去发展那些无助于提升土地价值但却为社会所真正需要的公益性基础设施呢?尽管对该问题的认识十分复杂,但我们认为答案也许是否定的。因此,在根据社会需求发展公共基础设施和为抬升地价而发展公共基础设施的国家开发模式之间可能存在着系统性矛盾。

基于对公共基础设施的特征租金分析,本文在中国城市化情境之下探讨了国家开发模式在公共基础设施供给方面的问题。本文的研究数据主要来自2012年12月—2013年1月间在上海市2575个住宅小区内两室一卫公寓房的租金要价网络数据。这段时间的选择,是上海以及全国房地产发展趋势较为常规的阶段,受到全国及地方的房地产调控政策影响较小,其数据具有较为普遍的代表性,能较为客观地反映公共服务设施对房地产市场的影响。回归结果表明,平均而言,当地租户更愿意花费更高的租金居住在三甲医院而非诸如地铁站、公园和公办中小学等在内的公共基础设施周边。其可能的原因在于,邻近公共交通和教育设施很可能导致住房销售市场上的大量投机行为,但却对住房租赁市场影响较小。邻近医院的使用价值能够更加直接地反映在房租价格上,也表明整体上社会公众对于公共医疗卫生设施有着更高的支付意愿。我们认为三甲医院存在着供给不足的问题,这部分是由于中国的地方政府缺乏基于土地价格的经济激励来提供更多的公共医疗卫生设施以满足日益增长的社会需求。

不同的公共服务设施将对居民的居住选择和城市的房地产市场带来多元化的影响。提高城市社区的宜居条件,完善公共服务配套,是我国在现阶段调节房地产价格的重要任务,也是我国城市化发展质量和效率的重要目标。本文的研究发现,在基础设施供给方面,国家开发模式与为满足社会需要发展公益性基础设施之间存在着一个根本性的政策矛盾,对其关联性的验证需要考虑包括城市发展阶段、居民需求变化等多方面因素,需要未来在理论和实证方面进一步加以探讨。