体外胚胎的处理:协议解释与利益衡量

熊静文

(复旦大学 法学院,上海 200438)

世界卫生组织人类生殖特别规划署报告显示,世界范围内的不孕不育率已高达15%,我国此类病症的患者人数目前也已超过5000万,并仍在逐年上升。令人宽慰的是,科技的突破与发展重新使不孕夫妇获得孕育子女的机会。自1978年世界上首例“试管婴儿”路易斯·布朗诞生以来,传统的生殖机制即已被打破,人类社会进入自然生殖与人工辅助生殖并轨的生殖体系。体外受精-胚胎移植技术(In Vitro Fertilization-Embryo Transfer,IVF-ET)日渐成为成熟的人工辅助生殖手段。在手术中,医师通常会根据患者的治疗需要,利用冷冻保存(cryopreservation)技术将受精的卵细胞暂时保存。通过这种方式最大限度地利用胚胎,以此增加一次促排卵治疗的累计受孕率,或者用以满足受术夫妇自主选择胚胎移植时间的需求。

医学理论的不断进步和医疗技术的迅猛发展,一方面帮助患者摆脱了病痛,另一方面也凸显出新的伦理困境与法律的滞后。由于不孕不育率居高不下与我国二孩生育政策的放开,可以预计,选择人工辅助方式受孕的情况在我国会越来越多。相应地,储存在冷冻室里的体外胚胎数量也将会继续上升。然而,在如何处理大量剩余或被遗忘体外胚胎的问题上,医院已开始面临着前所未有的压力。[注]江苏省人民医院生殖中心曾对外发出消息称“中心有上万个冷冻胚胎无人问津”;北京大学第三医院生殖中心目前也已有几十个存放冷冻胚胎的液氮罐需要养活;在武汉,同样有近万冷冻胚胎被父母遗忘。由于缺乏明确的法律规范[注]目前,我国关于对使用人类辅助生殖技术产生的体外胚胎的管理与使用尚无明确的法律规定,只有原卫生部制定的几部文件,如《人类辅助生殖技术管理办法》、《人类辅助生殖技术规范》、《实施人类辅助生殖技术的伦理原则》、《卫生部办公厅关于印发实施人类辅助生殖技术病历书写和知情同意书参考样式的通知》、《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》等。,医患双方关于体外胚胎储存与使用问题频频出现争议,2014年江苏省宜兴市人民法院一审、无锡市中级人民法院二审审结的体外胚胎权属案,2016年浙江省舟山市定海区人民法院审结的一方失踪后胚胎处理纠纷案,2018年1月江苏省南京市玄武区人民法院审结的单方废弃胚胎侵权案,一次次将体外胚胎处理的难题推入人们视线。患者一方或双方死亡、婚姻状况的变化、生育意愿的改变等情形引致的体外胚胎处理纠纷已经出现逐渐增多的趋势。本文尝试从体外胚胎[注]笔者所讨论的冷冻胚胎为狭义的尚未植入母体的冷冻胚胎,故全文采用“体外胚胎”的表述。的生物特质与法律属性出发,结合国外立法与司法实践以及我国人工生殖的现状,对体外胚胎的处理做基础性的讨论,并尝试提供可行的思路与规则。

一、体外胚胎的生物特征与法律属性

明确体外胚胎的法律属性是讨论如何处理和使用体外胚胎的前提。目前国内主要有四种学说:主体说、客体说、中间过渡说和独立存在说。在讨论这几种观点的具体争议之前,我们首先需要关注一个更为基础的问题,即体外胚胎的生物学特性,这应当是我们讨论体外胚胎法律属性的逻辑前提。而这一点在法学界先前的讨论中未被重视。

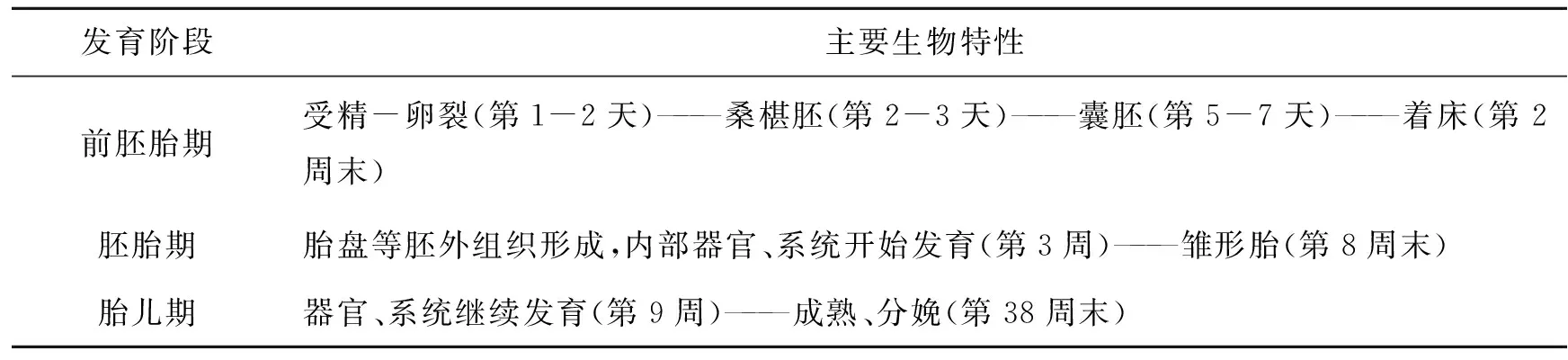

在自然生殖状态下,受孕体的形成与发育分为三个时期:前胚胎期(pre-embryo)、胚胎期(embryo)以及胎儿期(fetus)。其中有两个关键的时间点:一是在第3周时,胚外组织开始形成,这被视为胚胎期开始的标志[注]“对哺乳动物(包括人类)而言,胚胎外的结构和功能的形成比胚胎本身的结构和功能形成情况对发育情况的影响更大”。John A. Robertson, “Extracorporeal Embryos and the Abortion Debate”, Journal of Contemporary Health Law and Policy, vol. 2 (1986), p.58.;二是在第8周末,胎儿雏形形成,意味着受孕体开始步入胎儿期。受孕体各时期生物特性见表1。

表1 受孕体各阶段的生物特性

注:资料来源于谢幸、苟文丽:《妇产科学》(第8版),北京:人民卫生出版社,2013年。

自然生殖状态下的受孕体一般能顺利转化为胚胎、胎儿,参考其发育时间节点与相应特征,界定其法律属性似乎没有太大的意义。但在人工辅助生殖状态下,情况就发生了变化。“如果受孕体能够不受阻碍地转化为胎儿,他的主体性就强,相反,他的客体性就强”[注]徐国栋:《人工受孕体在当代意大利立法和判例中的地位》,《华东政法大学学报》2015年第5期。。

我们习惯上将胎儿娩出前的所有阶段统称为胚胎阶段。而事实上,在IVF-ET手术过程中,被冷冻保存的“胚胎”是尚未着床的桑椹胚或囊胚,此时胚外组织尚未开始形成。[注]冷冻保存过程中,医生选取成长至第2-3天的桑椹胚进行慢速冷冻,或者选取成长至第5-7天的囊胚进行快速冷冻,并将其静置在零下196度的液氮中保存。See Clifford Grobstein, “The Early Development of Human Embryos”, The Journal of Medicine and Philosophy. vol. 10, issue 3 (August 1985), p.213.换言之,这个阶段的“胚胎”在生物学意义上根本不能算作胚胎,仅属于尚处胚胎形成中的前期阶段,即“前胚胎期”。在相关的国外判决及论著中,“冷冻胚胎”或“体外胚胎”所对应的英文均为“pre-embryo”,即指向受孕体发育的前期。中文里我们笼统使用的“胚胎”一词实际上混淆了受孕体初期生长与发育的不同阶段。如上所述,在讨论体外胚胎的法律属性时所指称的“胚胎”,应当严格限定在前胚胎期内。

在此基础上,对前述四种学说进行分析。

(一)主体说

主体说将体外胚胎视为人,认可其享有人所享有的一切权利,或将其视为权利能力受到限制的法律主体。关于成为人的条件,美国联邦上诉法院第九巡回庭努南法官(John T. Noonan, Jr.)曾有过这样的论述:“常用于区分人与非人的一般标准如:独立存活能力(viability)、经验(experiences)、情绪(sentiments)、感觉(sensation)、社会可见性(social visibility)”[注]John T. Noonan, “An Almost Absolute Value in History”, in John T. Noonan, Jr (ed.), The Morality of Abortion Legal and Historical Perspectives, Cambridge: Harvard University Press, 1970, pp. 51-59.。经验与社会可见性,体外胚胎显然不具备。关于独立存活能力的判断,由于对哺乳动物(包括人类)而言,胚胎外部结构和功能的形成情况比胚胎自身对发育情况的影响更大,而处于前胚胎期的受孕体尚未形成胚外组织,因此作为桑椹胚或囊胚的体外胚胎并不具备独立存活能力。至于情绪与感觉,这与神经系统密不可分。神经系统大约在受孕体发育的第3周开始形成,而体外胚胎的发育实际已停滞在第1周内,已从事实上否定了体外胚胎具有感觉与情绪的猜测。另有观点认为,体外胚胎作为人的理由还在于其拥有人类的遗传密码(genetic code)。诚然如此,但并不能因此得出体外胚胎即为人的结论。就好比虽然每一棵杨树都曾经是一颗杨树种子,但我们不会认为杨树种子即是杨树。体外胚胎与人也是这样一种关系。

从我国立法上看,2017年出台的《民法总则》规定“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力”,首次在民事立法上体现出对胎儿利益保护的重视。但这并不意味着胎儿是具有民事权利能力的民事主体。“视为”的表述意味着立法者在此采人格溯及说[注]针对胎儿利益保护,存在限制人格说与人格溯及说两种学说。限制人格说认为胎儿出生前享有民事权利能力,如果娩出时为死体,即丧失民事权利能力,并溯及至受孕时。人格溯及说认为胎儿出生前并不享有民事权利能力,待出生时溯及地取得民事权利能力。,即否认胎儿是具有民事权利能力的民事主体。当胎儿出生后则溯及地保护其在继承、赠与等方面的民事权益。举重以明轻,尚处于前胚胎期的体外胚胎更无法作为民事法律关系主体。因此不宜以主体说评价体外胚胎的法律属性。

(二)客体说

客体说主张,体外胚胎是民事法律关系中权利客体的一种。杨立新教授主张其为伦理物,即具有生命伦理价值的物。[注]参见杨立新:《人的冷冻胚胎的法律属性及其继承问题》,《人民司法》2014年第13期。我国宜兴冷冻胚胎案一审判决中,法官同样认为“体外受精-胚胎移植手术过程中产生的受精胚胎为具有发展为生命的潜能,含有未来生命特征的特殊之物”[注]宜兴市人民法院(2013)宜民初字第2729号民事判决书。。在美国侧重保护捐赠者利益的一些州,也将体外胚胎解释为“财产”,以赋予捐赠者完全的自主决定权。[注]See Jessica L. Lambert, “Developing a Legal Framework for Resolving Disputes Between ‘Adoptive Parents’ of Frozen Embryos: A Comparison to Resolutions of Divorce Disputes Between Progenitors”, Boston College Law Review, vol. 49, issue 2 (March 2008), p.553.

体外胚胎究竟是否为物?民法上的物,是指除人的身体外,能为人力所支配、具有独立性的、能满足人类社会生活需要的有体物和自然力。[注]参见王泽鉴:《民法物权(第二版)》,北京:北京大学出版社,2010年,第42页。首先,物应当脱离于人体,具有非人格性。按照传统民法理论,人身体的一部分一旦与人分离,便可以成为物。于是有观点认为体外胚胎已脱离人体,故符合物的属性。[注]参见王泽鉴:《民法总则》,北京:北京大学出版社,2009年,第205页。然而我们对此理论应作限缩解释,这里指向的人体分离物应是毛发、指甲、牙齿等这些与人体分离后,对于法律主体而言已没有人格利益的分离物。体外胚胎是形成于体外的受孕体,其虽与身体分离,但仍用于实践权利主体的生育机能[注]参见王泽鉴:《侵权行为(第三版)》,北京:北京大学出版社,2016年,第124页。,因此具有“人格性”。其次,民法上的物应当具有价值或使用价值。价值体现为无差别的人类劳动。就受孕体而言,它是精子与卵细胞美妙的结合。不论人工生殖还是自然生殖,都只是为精卵的结合创造条件,但并非结合过程本身[注]参见刘士国:《人工生殖与自然法则》,《人民司法》2014年第13期。。因此,即便是通过人工生殖产生的体外胚胎,我们也不能认为其是人类劳动的凝结。使用价值则是指能满足人类社会生活的某种效用。而体外胚胎不可用于消费,无法具备满足人们某种需要的使用价值。虽然传统的“人与物”的二元结构,似乎迫使我们不得不在体外胚胎是人还是物之间做出选择,但基于上述理由,不能用民法上物的概念去评价体外胚胎。

针对体外胚胎为“物”的客体说,杨遂全教授也曾作出否定并创新地提出新的客体说:体外胚胎的本质是基因组,应将其作为基因遗传权的客体,由基因来源者及其亲属共同享有。[注]杨遂全、李早早:《体外胚胎的基因遗传权保护问题探析——兼评“江苏无锡冷冻胚胎案”》,《西南石油大学学报(社会科学版)》2016年第3期。不可否认,体外胚胎是遗传基因的载体。而对人类体外胚胎定性,不可脱离人类社会的大前提,否则与一般哺乳动物胚胎无异。除了基因遗传的价值,人类胚胎更重要的是基于遗传物质而形成的特定结构和功能,其不仅具备人类应有的物质形态——人体与人脑,还具有发展与社会互动的主体性潜能。[注]参见翟晓梅、邱仁宗:《生命伦理学导论》,北京:清华大学出版社,2005年,第234-236页。倘若抛开人类社会的前提来谈体外胚胎,在社会科学的研究上是无意义的。因此,基于基因本质主义的客体说也非对体外胚胎恰当的解释。

(三)中间过渡说

中间过渡说认为,体外胚胎是一种人体组织结构,但它比人体组织更重要。认为其处于从物到人的过渡地带。换言之,在转化为人之前,它具有物的属性,而当发育到一定阶段时,就具有了人的属性。美国亚利桑那州上诉法院在Jeter v. Mayo Clinic Arizona 案[注]Jeter v. Mayo Clinic Arizona, 121 P.3d 1256 (Ariz. Ct. App. 2005).中也认为,由于胚胎有成为人的可能性,因此其应当是处于自然人和身体组织(权利客体)之间的中间体。在我国宜兴冷冻胚胎案的终审判决中,法官同样将体外胚胎定性为“介于人与物之间的过渡存在”[注]无锡市中级人民法院(2014)锡民终字第1235号民事判决书。。

中间过渡说回避了将体外胚胎单纯地归于人,或归于物,或归于另一类独立存在的争论,试图用折中的思路去解决争议。但这一观点明显不当之处在于,它将事物的性质与事物的发展阶段相混淆。首先,事物的性质应是与生俱来的,由其内在属性决定,并不可在人与物之间自由转换。如果按中间过渡说,我们能得到这样的结论:当物生长到一定阶段时,就会转变成人。这显然是荒谬的。另外,基于前述对体外胚胎既非人、亦非物的论证,认为其兼具人与物属性的观点更站不住脚。因此,在对体外胚胎属性的确认中不可借用中间过渡说平息争议。

(四)独立存在说

独立存在说打破了罗马法以来“人与物”的二元体系,认为体外胚胎既非人亦非物,应将其视为一种独立的特殊存在。最早超越人与物二元框架的是对动物进行特殊对待的《奥地利普通民法典》[注]《奥地利普通民法典》第285条(a)。,之后的《德国民法典》也在第90a条做出“动物不是物,它们由特别法加以保护”的修订。对于“作为生命单位的生物体”,日本学者北川善太郎也早在20世纪末就已经提出,它“既不是人也不是物,是不同于人的法领域和物的法领域的第三法域的构成要素”,“现行法将冷冻受精卵子作为物对待是不够妥当的。因此,为解决这一难题,可以考虑建立生物体法律制度”[注]北川善太郎:《关于最近之未来的法律模型》,李微译,见梁慧星主编:《民商法论丛》(第6卷),北京:法律出版社,1997年,第295-296页。,即主张在第三法领域中,将生物体作为新的权利主体在法律上进行确认,使之在性质上区别于物。

笔者赞同以独立存在说去界定体外胚胎的法律属性。首先,人与物的划分并不是绝对一成不变的体系,而是一个随着实践变化而发展的动态体系。实践中已经出现了很多无法简单归于这两者的内容,如器官、尸体等,我们既不能将其视为人,也不可以之为物,体外胚胎同样如此。其次,就体外胚胎的生物属性来说,它是人类生命的源头,但仅仅是拥有成长为人的可能。尚未植入母体的体外胚胎暂时或永远停滞在前胚胎期,就如同一粒种子,如果不提供给它土壤与养分,它永远无法生长为人,也无法获得等同于人的法律地位。同时,从特别保护的可行性来看,既然民法能够给予动物以特别的保护,对人类体外胚胎我们也同样有理由将其视为“特殊的存在”(sui generis)[注]Findley v. Lee, No. FDI-13-780539 (Cal. Super. Ct. Jan. 11, 2016).予以保护。因此,独立存在说是目前对体外胚胎法律属性最恰当的解释。

基于独立存在说,在人工生殖过程中剩余体外胚胎处理应遵循的基本理念为:体外胚胎不是权利主体,无法拥有等同于人的民事权利能力,销毁或丢弃并不能构成对权利主体生命权、健康权、身体权的侵犯;体外胚胎也非权利客体,它具有生长为人的可能,在决定受到何种处置时应受到特别的尊重与保护。

二、美国体外胚胎案件的典型裁判模式

(一)“评价原始协议”模式:遵从预先签署的知情同意书

1998年的Kass v. Kass案是通过确认知情同意书的效力来解决体外胚胎处理争议的典型案件。该案中,Kass夫妇在IVF手术之前签署的《胚胎冷冻保存知情同意书》中约定:“体外胚胎最长保存期限为5年;未经双方书面同意,不得出于任何目的将其丢弃;若双方离婚,对体外胚胎的处理尊重司法判决;若双方对如何处理体外胚胎无法达成一致意见,则将体外胚胎捐赠用于科学研究。”[注]Kass v. Kass, 696 N.E.2d 174, 176-177 (N.Y. 1998).Kass夫妇婚姻关系破裂后,妻子诉请对胚胎拥有“唯一的监管权”(sole custody)以期望将来仍有机会进行胚胎移植手术,丈夫则表示反对。纽约州上诉法院认为,一般情况下,配子提供者所预先签署的知情同意书对双方应当具有约束力。法院结合当时签署知情同意书的情况,并从整体上考察了双方意愿与义务,认为在签字时双方未表示异议,即知情同意书清楚地表明了双方的意愿。[注]Id. at 180-181.因此应当尊重双方在知情同意书中的自主选择,即当对胚胎处理无法达成一致意见时,将体外胚胎捐赠用于科学研究。

同样采取此种方式解决争议的是2002年由华盛顿州最高法院判决的Litowitz v. Litowitz案。Litowitz夫妇在IVF手术前签署的《体外胚胎冷冻保存知情与授权协议》中约定:对体外胚胎的任何处理决定须经双方同意后作出;若无法达成一致,则依据法院判决处理。并约定当出现以下情形时,将体外胚胎解冻,但不得进一步培育:一方或双方死亡;一致同意退出手术计划;体外胚胎冷冻保存超过5年,且双方没有申请延长保存期限等。初审法院从保护“子女最大利益原则”出发将控制权授予丈夫。而华盛顿州最高法院认为将“体外胚胎”定义为“子女”是不合逻辑的。[注]Litowitz v. Litowitz, 48 P.3d 261, 269 (Wash. 2002).基于对合同项下权利的保护,华盛顿州最高法院最终改判为:应当遵从所签署的体外胚胎协议,即体外胚胎保存超过5年后,应将其解冻但不用于进一步培育。同时法院还强调,对协议内容的解释必须以其所反映各方当时的意图为依据。[注]Id. at 268, 271.

同样通过对协议效力的认定和内容的解释来解决体外胚胎纠纷的案件,还有2006年Roman v. Roman案以及2008年In re Marriage of Dahl & Angle案。Roman案中,法院认为必须根据签署协议时的情况审查协议的整体内容,来判断该协议是否明确[注]Roman v. Roman, 193 S.W.3d 40, 50 (Tex. App.-Houston [1st Dist.] 2006).;同时协议中使用的语句应以通常的含义去解释,除非通常的含义与双方意图均相悖。同样,在Dahl案中,法院也认为遵从IVF手术时双方选择的处理方式是公平合理的[注]In re Marriage of Dahl & Angel, 194 P.3d 834, 842(Or. Ct. App. 2008).。

(二)“探寻最新合意”模式:尊重双方达成的最新合意

采用此种裁判思路最典型的案件是2003年的In re Marriage of Witten案,Witten夫妇在IVF手术前签署的《体外胚胎储存协议》中约定,仅在双方书面同意下才能转让、释放或以其他方式处置体外胚胎。另约定了医疗中心有权终止胚胎冷冻储存的情形:双方书面授权销毁或丢弃;双方死亡;未按期交付保管费;协议签订满10年等。Witten夫妇后来离婚时对体外胚胎如何处理无法达成一致意见。妻子诉请获得对体外胚胎的控制权(custody),反对将其销毁或捐赠。丈夫则反对妻子植入体外胚胎,也反对销毁,但同意捐赠,并请求法院签署永久禁令:在未经双方书面同意的情况下,禁止任何一方转让、释放或利用胚胎。[注]In re Marriage of Witten, 672 N.W.2d 768, 772 (Iowa 2003).

爱荷华州最高法院认为,若一方当事人已改变先前关于体外胚胎处理的意愿,则不能再执行预先签署的协议。虽然事先签署体外胚胎处理协议有利于效率最大化,但并不适用于对人类体外胚胎的管理。首先,关于体外胚胎的决定蕴含着个人身份特性,每个人有权作出与自己此刻的意愿、价值观和信仰相一致的决定。另外,要求双方事先针对体外胚胎作出对将来有约束力的决定,忽视了个体对生活变迁的回应难度,也低估了体外胚胎对于家庭、后代繁衍以及基因遗传的重要价值。体外胚胎处理协议虽然自始有效,但夫妻任何一方都有改变意愿的权利。法院认为不得在未经双方一致同意的情况下,转让、释放、处置或使用体外胚胎;若无法达成最新的合意,则应当维持现状。[注]Id. at 769, 777。法院认为,通过继续维持现状,以便于双方日后有机会达成新的合意。如果按照一方的意愿使用、捐赠或销毁,结果将是不可逆的。该案最终判决结论是继续储存胚胎,直至达成合意。

以尊重双方最新合意为原则解决体外胚胎纠纷,与遵从协议的方式有所类似,它们都强调当事人意思自治。不同之处在于,“协议”模式重在评价原始协议效力和内容;“最新合意”模式要求在对体外胚胎实施植入、科研或销毁等措施的当时,取得双方一致同意,否则不能做出任何处理,即意味着不必遵从双方在IVF手术时签署的原始协议,允许任何一方在法院作出判决前改变原始的意愿[注]See Carl H. Coleman, “Procreative Liberty and Contemporaneous Choice: An Inalienable Rights Approach to Frozen Embryo Disputes”, Minnesota Law Review, vol. 84, issue 1 (November 1999), p.81.,也意味着若无法达成新合意,应维持现状,不对体外胚胎进行任何处理。[注]See Marisa G. Zizzi, “The Pre-embryo Prenup: A Proposed Pennsylvania Statute Adopting a Contractual Approach to Resolving Disputes Concerning the Disposition of Frozen Embryos”, Widener Law Journal, vol. 21, issue 2 (2012), pp.406-407.

然而,这不意味着签署体外胚胎协议是毫无意义的。在确定和管理患者与医疗机构之间的关系上,协议仍然起着重要作用,通过协议确保各方了解其各自的权利和义务。问题在于,大多数观点将这种医疗机构旨在记录医疗信息的文件解释为夫妻间有约束力的协议。协议事实上是为确定双方患者共同作为一个整体与医疗机构的关系。[注]See Ellen A. Waldman, “Disputing over Embryos: of Contracts and Consents”, Arizona State Law Journal, vol. 32, issue 3 (Fall 2000), p.918.

配电网是连接电网与用电客户的关键、是电能输送的纽带,同时与上级电网、终端用户,以及新能源客户等直接相连,影响其运行状态的因素较多且复杂,重过载、低电压、三相不平衡等异常状态时有发生,治理成本高且治理效果难以得到有效保证,为配电网安全稳定运行带来潜在隐患。同时,随着人们生活品质的不断提升,用户对电能的依赖性与日俱增,2018年,国家电网公司发布行政1号文,明确了“人民电业为人民”的企业宗旨,要求电网公司聚焦供电服务热点,加强服务精益管控,有效解决服务短板,明确将加快构建“以客户为中心”的现代服务体系作为各项工作的根本出发点。

(三)“利益权衡”模式:衡量双方可能的负担与利益

“利益权衡”模式的核心在于,权衡双方的法律地位、相关的重要利益以及可能的败诉负担解决争议。Davis v. Davis案是美国第一起上诉至州最高法院的体外胚胎案,也是典型的采用利益权衡方式解决争议的案件。该案中,Davis夫妇因无法自然生育,选择人工授精形成了7个胚胎。然而在胚胎植入前,他们的婚姻走向破裂。妻子希望使用体外胚胎成为母亲,但丈夫则希望继续保持体外胚胎的冷冻状态,直到他做出是否在离婚后仍为人父的决定。初审法院基于保护试管婴儿最大利益——被植入母体内发育成熟的考虑,认可了妻子要求获得体外胚胎控制权的诉请。而上诉法院则认为,应按照保护“败诉损害较大一方”的原则判决,于是推翻了初审判决,认为“男方不被强制成为父亲的权利受宪法保护”,认可丈夫拥有对体外胚胎的完全控制权。后来该案被上诉至田纳西州最高法院,此时妻子改诉请为捐赠,而丈夫仍然反对,希望将其销毁。

田纳西州最高法院在该案裁判中,结合生育权的内涵,比较了双方分别在败诉情况下可能的损害或负担。法官认为,生育权是私事自己决定权(the right to be let alone)的一个方面,包括两项同等重要的权利——生育的权利和拒绝生育的权利。两者都受保护,同时也受一定限制。双方必须被视为完全平等的配子提供者,应分别评价妻子成为生物母亲的期望以及丈夫不得不成为生物父亲的痛苦。法院考虑到:若体外胚胎被销毁,妻子将无法实现捐赠的心愿,这些拥有她基因的体外胚胎永远没有成长为人的可能性,并且她可能需要再度遭受IVF手术带来的创伤。但是,她仍然有孕育或收养子女的机会。若体外胚胎被捐赠,将会对丈夫造成两重伤害,第一次是对其“拒绝生育权”的侵害,第二次是为他与事实上的生物后代建立身份关系带来法律障碍。[注]Davis v. Davis, 842 S.W.2d 588, 601-604 (Tenn. 1992).法院认为,捐赠胚胎可能带来的损害明显大于销毁胚胎可能带来的负担。经过利益权衡,法院最终优先保护了拒绝生育方的利益。

“利益权衡”的裁判模式出现在很多案件中,如2000年的A.Z. v. B.Z.案、J.M. v. B.M.案以及2012年的Reber v. Reiss案。在A.Z. v. B.Z.案与J.M. v. B.M.案中,法院均指出强制执行有关生育权的协议,迫使个人建立某种家庭关系是违背公共政策的。法院认为最佳的解决方式是比较双方可能的利益与负担,A.Z. v. B.Z.案中法院认为,“丈夫拒绝生育的利益超出了妻子期望生育子女的利益”[注]A.Z. v. B.Z., 725 N.E.2d 1051, 1055-1058 (Mass. 2000).,J.M. v. B.M.案中法官指出,“执行原始协议将损害妻子拒绝生育的宪法权利,而毁弃胚胎并不会对丈夫的生育权造成巨大损害”[注]J.M. v. B.M., 783 A.2d 707, 716(N.J. 2001).。在Reber v. Reiss案中,法院则考虑到“使用体外胚胎是妻子成为生物母亲的唯一机会”[注]Reber v. Reiss, 42 A.3d 1131, 1140 (Pa. Super. Ct. 2012).,因此将体外胚胎判给了妻子。

(四)混合模式:最新合意、原始协议与利益权衡的交融

典型的是2015年发生在伊利诺伊州的Szafranski v. Dunston案。伊利诺伊州上诉法院在两次庭审后,于2015年6月作出最终裁决,认为“应当尊重双方预先所达成的体外胚胎处理协议;若无相关协议,则应当对双方关于是否使用体外胚胎的利益作充分权衡”。并最终认可了双方在手术前所达成口头协议的内容和法律效力,即认可Karla拥有使用体外胚胎孕育孩子的权利。但法庭特别强调,由于“这三枚体外胚胎是Karla使用自己的卵子成为生物母亲最后且唯一的机会”,所以“Karla使用胚胎孕育子女的利益大于Jacob不使用胚胎的利益”,即使不存在这份协议,在作出利益衡量之后也会得出同样的结论。[注]Szafranski v. Dunston, 34 N.E.3d 1132, 1137, 1163 (Ill. App. Ct. 2015).

混合模式综合了以上三种思路,并且在适用上遵循一定的次序,即首先考察配子提供双方的意愿。如果不确定或者无法达成一致,就仍然要执行预先签署的协议。如果事先未签署协议,必须衡量双方关于使用或不使用胚胎的利益。一般而言,如果生育方还有除使用胚胎以外的合理方式成为父母的可能,则不生育方的利益优先,如果没有替代方式,需要考虑允许使用胚胎孕育。如果寻求控制权的一方目的仅在于捐赠,那么优先保护反对方的利益。

三、法解释学提供的体外胚胎处理规则

美国作为体外胚胎医学实践大国,立法机构以及联邦和州法院一直在探索解决这些因新技术进步引发的伦理与法律难题的办法。以上近30年典型的体外胚胎案为我们国家的司法裁判提供了大量的思考素材。具有后发优势的我国在探索和完善医疗新技术相关的法律理论和制度时可以参考借鉴。然而,在具体的司法实践中我们会面临这样或那样的问题,在处理体外胚胎案件时,借鉴现有裁判思路之外,还应当从法解释学上有更深的认识。

(一)体外胚胎处理协议的成立与解释

体外胚胎的处理,究其本质应属于接受手术方的私人事务,因此在发生体外胚胎纠纷后,患者在之前所签署的体外胚胎处理协议就成为重要且优先的考虑因素。而我们判断处理协议是否成立,以及在对所约定的内容进行解释时,必须要在不悖于社会公共利益的前提下明确当事人的利益。

以上美国案例中,大部分患者在进行手术前都曾约定了在特殊情况下如何处理体外胚胎,但胚胎处理协议并无强制性的签署要求;即使签署,也没有固定的格式,有的以单独协议的形式出现,有的作为手术知情同意书的附录形式出现,有的直接以口头方式约定。并且协议也没有确定的内容,不同协议所涉的情形并不完全相同,内容包括离婚、一方或双方死亡、逾期未缴纳保管费、超过最长保管时限等情形。反观我国,患者在进行体外受精-胚胎移植手术之前,一般也会在医生的指导下签署体外胚胎处理协议,但体外胚胎处理协议通常是作为《胚胎冷冻、解冻及移植知情同意书》中的一款,形式与内容均由原卫生部(现为卫健委)统一规定[注]《卫生部办公厅关于印发实施人类辅助生殖技术病历书写和知情同意书参考样式的通知(卫办科教发〔2005〕38号)》,《中华人民共和国卫生部公报》2005年第6期。。即在我国进行人工辅助生殖手术之前,患者并不会单独签署协议约定出现一些特殊情形时对体外胚胎的处理方式,而是以手术知情同意书中的一款取而代之。那么,我们需要考虑的是,当关于体外胚胎处理方式的约定作为手术知情同意书的一部分时,是否能直接认定为受术夫妇双方之间的有效协议?

要回答这个问题,首先需要从知情同意书的性质入手。医疗知情同意书是医方在施行某项医疗行为之前,充分告知患者所采取的手术医疗方案和可能出现的后果与风险,并在征得患方同意后与其签订的医疗文书。在法定特殊情形下,知情同意书也可由患者的法定代理人或近亲属签字,用以证明医务人员实行医疗行为前已经充分履行了对患方相关医疗信息的告知说明义务,证明患者已知晓相应的医疗手段与风险,然而它并不具有承载医患双方合意的法律属性。而关于医疗知情同意书的性质,学界存在“证明说”、“合同说”、“单方法律行为说”等不同见解。“证明说”认为,医疗知情同意书只是患者对医疗过程知情同意的书面证明文件,目的只在于证明医务人员实行医疗行为前已经充分履行了对相关医疗信息的告知说明义务,以及患者已知晓相应的医疗手段与风险,并不具有承载医患双方合意的法律属性。[注]艾尔肯、秦永志:《论医疗知情同意书——兼评〈侵权责任法〉第55条、第56条的规定》,《东方法学》2010年第3期。“合同说”认为,知情同意书是医患双方签订的关于手术治疗的合同,医生或医疗机构提出手术治疗视为要约,患者签署手术同意书视为承诺。[注]苏荣刚、邓延杰:《对我国现行手术签字制度的法律思考》,《中华医院管理杂志》2002年第18期。“单方法律行为说”则认为,知情同意书并不需要医患双方的意思表示一致,仅需在医方充分履行告知义务而患者知情的基础上,由患者单方面作出同意手术与否的意思表示。[注]华婷:《手术同意书的法律性质及效力》,《中国卫生法制》2011年第6期。

事实上前述几种学说均隐含着受术夫妇双方是作为与医方相对应的一个整体而存在的意思。换言之,不论采用哪一种学说,实际上都否认了手术知情同意书是受术夫妇双方之间直接签订的协议。体外胚胎处理协议作为手术知情同意书的一部分,并不能直接认定为有效协议。首先,体外胚胎处理协议的达成是一项独立的法律行为,而签署知情同意书只是医疗合同履行中的一项附随义务,将两个性质迥异的合同合并签署并不妥当。其次,体外胚胎的处理合意应是基于受术双方充分审慎、周全考虑的结果,以附加条款的形式作为知情同意书的一款,内容极其有限,并不能提供足够的合意空间,不利于保护当事人的自主决定权。为给予体外胚胎全面的保护与规制,应以单独的合同形式约定对剩余体外胚胎的处理。

关于胚胎处理协议内容的确立与解释,除了充分体现当事人的意志之外,应符合当今社会的基本现实,符合法的规律与社会道德。原卫生部提供的统一模板太过狭窄:“我们知道,胚胎不能无限期保存,如果超过保存期,我们统一将胚胎(择一):1、丢弃;2、去标识后作为教学科研用”。[注]《卫生部办公厅关于印发实施人类辅助生殖技术病历书写和知情同意书参考样式的通知(卫办科教发〔2005〕38号)》,《中华人民共和国卫生部公报》2005年第6期。也就是说,在手术知情同意书中仅会针对体外胚胎超过保存期情形约定处理方式,对“超过保存期”之外的情形并没有提及,显然在体外胚胎协议中应尽可能周全考虑,如婚内一方改变生育意愿、解除婚姻关系、一方或双方死亡、逾期不交保管费、医疗机构与受术者失去联系等各种特殊情形。

(二)体外胚胎案件中的利益衡量及边界

对于特殊的新类型案件,如果不能根据现行法律得出结论,利益衡量应为解决纠纷的重要方式之一。利益衡量作为一种自然法观念,以应有规则调整社会关系,最有意义的在于追求社会公平正义。而应有规则不能片面考虑,应结合历史、现实全面衡量。[注]参见刘士国:《科学的自然法观与民法解释》,上海:复旦大学出版社,2011年,第32-33页。

体外胚胎处理纠纷最常发生于解除婚姻关系后生育权冲突的情形,以上所列美国近30年典型的体外胚胎案,起因无一例外都是解除婚姻或恋爱关系。婚姻关系破裂后,女方希望使用体外胚胎孕育自己的子女,男方则不愿意在婚姻关系结束后仍成为生物遗传意义上的父亲。这里就产生了生育权的冲突。生育权包括生育的权利和不生育的权利,都受法律的保护,而对哪一方权益的保护具有优先性?这里就存在价值判断形式的利益衡量。

一般认为,女性在体外受精手术中所承受的身体损害和心理负担要大于男性,因此拥有优先权。2018年1月27日,南京市玄武区法院审结的全国首例废弃胚胎侵权案中,主审法官就持这样的观点,认为“妻子为妊娠、分娩较男方承担了更多的生理风险和心理压力”、“男方应尊重女方的付出”。[注]江苏省南京市玄武区人民法院(2017)苏0102民初4549号民事判决书。然而,这并不是优先保护女方生育权的理由。生育本身是不可逆的行为,任何人都不能够被强制成为父亲或母亲。[注]参见孙良国:《夫妻间冷冻胚胎处理难题的法律解决》,《国家检察官学院学报》2015年第1期。同时,优先保护不生育方的权利,并不意味着对主张生育方权利的侵害。因为法律保护的是生育权,而不是与特定对象的生育权。也就是说,在女性还有生育能力的情况下,即使法官判定女性不得使用体外胚胎孕育子女,女性的生育权也没有受到损害,因为她仍然有成为生物母亲的其他机会。因此,法官遇到此种情形,首先要考虑的是双方有没有预先签署协议,如果有协议且没有达成新的合意时,遵照协议对体外胚胎做出处理。在没有协议的情况下则需要做利益权衡,利益衡量中最为重要的因素是女性在未来成为生物母亲的可能性,即女性是否完全失去卵巢机能。如果女性将来仍有孕育自己子女的机会,哪怕几率很微弱,也应当优先保护不生育方的权利。

但“利益权衡不应是毫无节制的恣意”[注]梁慧星:《民法解释学(第四版)》,北京:法律出版社,2015年,第336页。。首先,当生育权发生冲突的情形是女方主张不生育而男方主张使用胚胎时,由于我国目前在法律上绝对禁止代孕,由男方使用胚胎在实践上并不具有可行性,因此所指向的处理结果只能是销毁或捐赠科学研究。另外,对体外胚胎的保管应当有最长期限的限制。虽然现有的手术知情同意书中约定了超出保存期后的处理方式,但大多数医院、生殖中心常常出于人道主义考虑,即使与受术夫妇失去联系,也仍然会继续保存体外胚胎。但有朝一日,冷冻储藏室的承载能力必然受到挑战。退一步而言,即使体外胚胎完全有足够的空间可以长期保存,仍然会出现一些问题:首先,保存时间的延长,意味着受术者的年龄也在增加,超过一定年龄之后,身体状况可能已经不再适合孕育子女。其次,我们暂时无法判断未来我国代孕政策是否会放开或适度放开,对于不孕夫妇来说,无限期的保存胚胎可能失去意义。再次,即使身体状况与代孕政策均不存在问题,体外胚胎的无限期保存亦有悖于生命伦理,我们可以设想,在这种情形下,兄弟姐妹完全可能间隔数代而相继出生,人伦关系将彻底紊乱。另外,这也是对医疗资源的不合理消耗。所以,对体外胚胎的保管应当设置一个合理的期限。许多国家和地区都设置有类似的规定,如英国允许体外胚胎保存五年,期满后可续期一次;十年之后,体外胚胎必须销毁、捐赠或用于科学研究。我国应同样作此限制,如规定体外胚胎的保存期限至长不得超过女性的平均生育年龄。

四、结 语

体外胚胎的生物学特征,决定了其法律地位的特殊性,应在传统“人—物”的二元体系之外,认可体外胚胎“独立存在”的法律属性。虽然目前我国法律对体外胚胎如何处理没有明确的规定,但我们可以从国外司法裁判中寻找些许思路,同时法解释学理论也提供了解决体外胚胎纠纷的一般规则。随着技术发展与社会需求的增加,可以预见我国关于体外胚胎的纠纷也会日渐增多。对此应展开充分的法律讨论,以应对可能出现的诉讼爆发。与此相关的另一个关切在于,对于一些新类型的案件,法律可能尚来不及作出回应,我们需要灵活运用既有的法律规则,并借助利益衡量理论,推演出合理的裁判结论。