人居真有“北尊南卑”吗?

■ 陈凯峰

在中国古代,人居有很明确的建筑制度,最基本的制度就是“北尊南卑”。

“尊卑”是封建等级制度的产物,并且是对社会中的“人”而言的,难道方位的“北南”也有“尊卑”之分?是人居之“人”的“尊卑”、还是空间之“居”的“尊卑”呢?

首先,“北尊南卑”是主观意识的产物,是中国传统时期封建等级制度赋予的,这一历史现象的事实存在是可以得到明确认定的。

人类社会自形成之日起,实际上就有了社会分工后的等级或级差区别的逐渐出现。只是贵贱、尊卑的意识概念的形成,似乎并非人类文化发展的本意。人类的社会分工的动机和出发点,是为了物质资料生产的效益,使人类有更好的生存、生活条件,也有利于人类的繁衍发展。所生产的物质资料也只是人类生存、生活的物质条件而已,并未有差异性因素在其中的蕴含。然而,随着人类社会的发展,文化创造的丰富,拥有物质资料的多寡、优劣等就有了不同的分配区别,并主要是体现在不同的社会等级的个体的“人”身上,文化性的贵贱、尊卑等意识概念也就逐渐形成了。

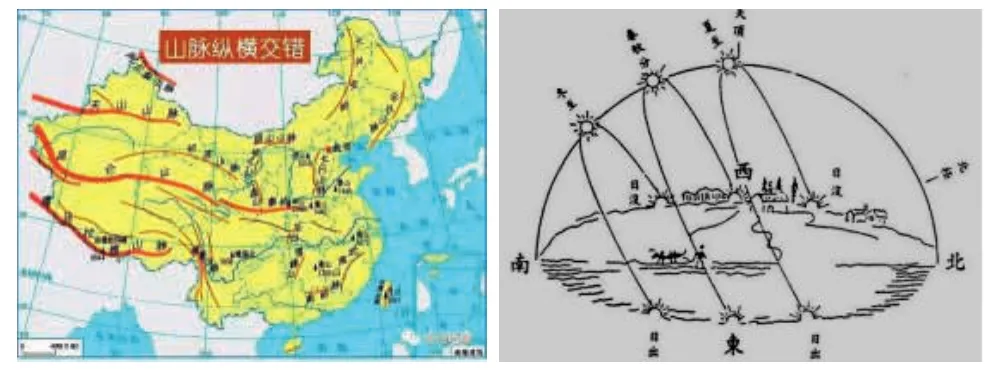

“北尊南卑”是人们对地表空间方位认识的一种意识概念,并在不同的空间位置上赋予了“尊卑”差异的主观标识,且当不同个体的“人”拥有或据有这不同的空间位置还成为一种社会行为规范时,社会性的人居等级制度就产生了,而后就可能是其被沿袭的“传统”的形成。在中国,这一意识在先秦时就大致已形成,而且是以“礼”的方位概念被承袭的。“周公制礼”之后,先秦儒家将其收编为“六经”之一而给以教授传播,汉后还将所传之“礼”引入政权的制度中,并成为社会的普遍行为规范。于是,沿袭后世的中国传统的“礼制”就这样形成了。其所成汉“礼”,主要载存于“三礼”(即《周礼》《仪礼》《礼记》)中,“尊卑”之仪的具体做法在其中多有载述。如《仪礼·士冠礼》载曰:“南北,以堂深”;“北面,见于母”。其人居建筑的“堂”,是“南北”坐朝的纵深布局的形体空间——坐北朝南(参见西周岐山凤雏“合院”建筑复原剖视图34-1左);在这一“堂”或其它人居的空间里,子朝“北面”拜见其“母”(参见图34-1右)。仅此“仪礼”之载而论,母居于“北”受拜、子位于“南”拜见的见面之仪,若是一种制式,而“母子”的“尊卑”人伦秩序又是肯定的,则面见空间的“南北”当然就有了相应的秩序,即其“堂”的人居空间的“尊卑”人伦意义也就存在了。

实际上,中国传统的“人伦”秩序是社会性的,君臣、父子、夫妇、兄弟等是国家、族群、家庭等社会结构的基本构成关系,其尊卑、长幼的意识概念是一种“礼”,也是传统时期人所共遵齐守的基本的社会秩序。人居建筑是社会构成的空间骨架,任何社会构成无不在人居里觅得相宜的存在空间,则依同社会秩序来规划布置其人居整体及每一个功能空间,便当是社会管理者及建设者乃至建筑匠师们的基本职能。

图34-1 中国古代“尊卑”空间形成示意图(左:西周建筑复原;右:堂室起居古画)

中国最主要、最典型的人居方式是“城居”,自“周礼”确立了“匠人营国”的城制以后,人居空间的“尊卑”方位就已经非常明确了。第一是所营之“国”的城居空间是“方”的平面构成,包括所可能有的外城、内城或宫城的总体构成,与人们所形成的前后左右或南北东西的“四方”概念是相对应的;第二是“方”的城居总体是有功能空间上的规划要求的:“左祖右社、面朝后市”(《周礼·冬官考工记》)。《周礼》载录的这一“国”的城居空间形制,城区“四方”的空间功能已经给定,在“左右”两侧的“祖社”之间,就是纵中轴线的确立,若两侧是左东、右西,则纵中轴线就是南北向,城居主体的“朝”的“宫城”便为坐北朝南的取向。传统早期的“汉长安”的国城纵中轴线是南北向,中期的“宋汴梁”、晚期的“明清北京”的都城纵中轴线也是南北向,且均坐北朝南,居中的“宫城”亦是朝南而置(参见北京宫城主体的三大殿图34-2左),其至尊的空间方位一脉相承而始终不变,亦为最高统治者居之。

图34-2 中国传统人居“北尊南卑”方位示意例图(左:建筑群体;右:建筑单体)

人居组成个体的建筑,同样是在区域大规划主导意识的支配下,来完成其逐一单体建筑的设计及营造,“尊卑”方位仍是最基本的空间概念。中国传统人居的基本构成单元体,是“里”或“坊”,早期城居的居住单元体称“里”或“闾”、或“闾里”,隋唐后始改称“坊”,而后世传统则将这一人居规制统称为“里坊制”。其“里”、“闾”或“坊”,其实都演绎于《周礼》之“方”。以“周礼”的“国制”而论,既然所居之城是“方”的,那么城区以“(九)经”“(九)纬”街衢分割后的空间形体当然仍为“方”的基本形体,则其单元体的“里”或“坊”当然就同样还是“方”的空间。而每个“里”或“坊”的空间,又由若干的“家”组成。如《周礼》载曰:“五家为比,五比为闾。”即“五比”的二十五“家”为一个居住单位的“闾”,每“家”的所居还同样仍是“方”的空间。中国传统的“四合院”大致就形成于这一由“方”而“坊”的“家”的单体功能空间,且同样有纵中轴线的确立而“南北”坐朝有序、“两厢”配置均衡(参见北京“传统四合院”图34-2右),即同样是一个“四向”方位明确的空间体。

其次,“北尊南卑”也是客观自然的必要,这在中国传统概念和现代科学理论里,也都同样是可以得到合理解说的。

在“周礼”看来,“国城”有君臣的“尊卑”,“合院”有父母子女的“尊卑”。不过,若撇开社会人伦的主观意识来看,仅以人居空间的客观自然而论,实际上也有“北尊南卑”的空间区别。而且,在中国传统文化的科学理论的概念里,同样有这一客观自然的明确认识。

中国传统文化的科学理论核心于“阴阳”的唯物辩证思想,在其看来,世界“万物”无不是“阴阳”演化形成的结果。当今世界“万物”主体的、生存于天地间的“人”,便是天地“阴阳”化生、滋养的生命物种。《黄帝内经·素问》在“宝命全形论”中云:“人生有形,不离阴阳”。只有人体内外的“阴阳”的协调平衡,才能保证人体正常的健康存活及所可能有的生活活动。

图34-3 中国传统人居“阴阳”概念示意图(左:自然“阴阳”;右:人居“阴阳”)

而人类的健康存活,并不只是食物能量的补充供给,还应有生存空间及空间自然“清气”因素的基本保证。在中国传统人居的概念里,大自然的山水空间也有“阴阳”之别:山南、水北谓之“阳”,山北、水南谓之“阴”。这显然是对中国大陆而言的,中国是这个地球的北半球国家,且其大陆的大部均位于“北回归线”之北(参见图34-3左),则太阳的照射对其“山”来说,当然是山南有阳光照射为“阳”、山北无阳光照射为“阴”;而对其“水”来说,水北有来自水面的夏季(热)风为“阳”、水南有来自水面的冬季(冷)风为“阴”。那么,在具备了自然空间的“阴阳”意识的中国人看来,其人居当然是要择山南、水北之“阳”的空间而居,因为“人”的生存健康就是“养‘阳’”。其“阳”,就意味着“人”的生命的存在。

因此,“阴阳观”在中国传统文化的认识论里,就是“物质观”、“生命观”和“人居观”,人类文化创造的一切都主导于“阴阳”意识观念。那么,带有褒贬意识概念的“尊卑”,显然就有了相应的对应关系,即“(面)阳”受褒为“尊”“(背)阳”或“(面)阴”受贬为“卑”的意识,也就是人们自然而然形成的的一种认识概念。

若以现代科学理论的眼光来看,中国传统的“阴阳”概念与人居建筑的“北南”坐朝的认识和做法,同样仍可以得到合理的解释。

有机生命的“‘万物’生长靠太阳”,这是现代生命科学理论所认定的命题。在现代科学对有机植物的认识里,有一个非常经典的概念为“光合作用”,就是在太阳光的照射下将“太阳能”转化为“化学能”的机理,其“化学能”能提供植物本身的生存,也能为动物(包括人类)生存供给所需能量或成份。故而,从一定意义上而言,地球上有太阳照射的区域才是人类相宜生存的空间,若缺乏太阳光照射,不仅有机植物不可能茂盛,有机动物及人类也难以存活。

中国大陆地理特征是东低西高、且是西部高原而东部临海,相较而言,低海拔的中东部更相宜人居;但却也因此地理特征而多有“季风”的影响,夏季时太阳热辐射最多的热带(热高压)所形成的气压差热气流的“夏季风”北向穿过大陆,冬季时太阳热辐射减少而北方冷高压出现所形成的气压差冷气流的“冬季风”南下穿过大陆,夏季风温暖湿润利于生物繁殖生长,冬季风寒冷干燥不利于生物繁殖生长。那么,迎“暖”背“冷”无疑是早期人类便形成的、最一般性的人居坐朝的应有常识。

因此,对中国大陆来说,人居建筑的“坐北朝南”取向是有科学意义的,既摄取日照又吸纳暖流,其“尊卑”的利弊褒贬认识还是很合理的。

最后,如果有理性的认识观,“北尊南卑”其实并没有色彩意识的先入为主,则“北南”方位当然便无“尊卑”的世俗褒贬概念。

人类文化、人类科学崇尚的是理性思想,“理性”是人类文化、科学的前提,社会构成的各部类、各领域的发展,都同样是以“理性”方式及成果为最高层次。那么,人类文化、科学的最高层次的“理性”视角,应该是全方位的。若放眼于更大的空间角度来看“北南”,实际上原本的“尊卑”概念显然是有偏颇的。

中国文明初乃至传统时期所形成的方位概念,是基于“中土”及“四夷”的“天地”空间认识而产生的。实际上,其“地”的地球是宇宙空间中的一个球体,会自转和公转;其“天”的核心构成的“太阳”也是宇宙空间的一个球体,对“地”来说,只在“南北回归线”上徘徊,且有自转一周的“一天”与公转一周的“一年”的概念。于是,“地”也就有了“阴阳”及其消长转化的昼夜和春夏秋冬。这是“中土”的概念,然其“地”实非仅“中土”,而是相距太阳甚远的一个球体,其球表的人居空间还甚多,在不同的人居空间同样有“昼夜”和“四季”,只是其“北南”的“阴阳”概念是否一样,恐怕就不一定了吧?

显然,中国传统物质观的“阴阳”概念的“北尊南卑”是仅对中国大陆而言,在地球人居的其它区域则应另当别论,但却不能因此而认为中国传统的“阴阳”物质观理论是错的。若同样也是理性而言,中国传统的“阴阳”理论形成于地球人类,由地球与太阳等的相对的关系决定,对地球人类来说,太阳之于地球是不可或缺的,没有太阳,地球生命无由产生,更不用说人类。故而,“阴阳”物质观虽形成于东亚中国大陆,却对地球是有普遍性意义的。只是不同的空间区域,应有不同的方位区别(如上述的“昼夜”、“北南”等在不同空间的具体认识),但“阴阳”的存在意义却是无可置疑的。

当然,如果再把视角放得更大些、更远些,“北南”的意义恐怕又要再次另当别论了。

如上所述,“北南”概念是形成于地球,则也仅对地球而言,那么离开地球还有“北南”之分吗?确切而言,就恐怕只有星球间的“相对”位置了吧?

在现代科学理论里,“北南”的方位指向缘于地球磁场及磁极的大自然的客观存在,只是地球磁极并不在地球自转的轴线上。现代科学研究发现,地球本身就是一个大磁体,相应的地表空间便是一个大磁场,并且在地轴两极的区域的磁性是最强的,但磁极点并不在地球自转的轴上,而是有磁轴线与地轴线的偏差,现代概念的地表“经纬线”是以后者的地轴线为基准而划分的。可见,以磁极为标向的“北南”与“经纬”地理概念的“北南”,两者并不完全吻合;而且,随着地球磁体及地表磁场的演变,两者的偏差值还可能会有变化的出现。那么,其“北南”方位的相对性也就显而易见了。

而在“地球—太阳”的这一空间里,实际上还并非仅“地球”与“太阳”这两个球体的存在,现代科学认为这是一个星球系统的存在而称为“太阳系”。在这个“太阳系”里,其实有无数的星球体或其它物质体(包括星球带),都按一定的轨道围绕着太阳运转,也享受着太阳光的照射或辐射,或许也都形成有自己的磁场或彼此间的磁场。那么,其空间方位该怎么命称或命定?显然,只有“相对”位置的给出。

因此,“北南”即便只在地球上而言,也只有“天地”相对位置的概念,在人居上是否相宜,则视人类生存生活对“日照”的需求而论,并无绝对的形制定理或定义,也并不唯是否有“周礼”之说而尊之,更非传统人居的“尊卑”规制所命定的。其实,也就像爱因斯坦《相对论》所对象的自然物理现象一样,这都是客观的自然存在现象,只是人类应乎自然而“尊”之而已。相对于主观“制度”的施行来说,人类所需的恐怕更重要的还是客观“自然”的科学认识的揭示。故而,“北尊南卑”贵在其本质原理所在,此或亦可谓是一种更有价值的“(科学)方程”的“永恒的东西”(爱氏语)。