黑水城出土俄藏西夏文2554号文书的断代问题

——围绕《事林广记》的考察

陈广恩

收藏在俄罗斯科学院东方文献研究所的黑水城出土文献Инв.Nо2554,共收录有五种西夏文手抄文本,该文书至今尚未公布。五种文书大致包括两类内容:一是西夏民间占卜卦本,有卦书两种——《大唐三藏卦本》和《观世音菩萨造念诵卦》,占法三种——《推定肚子雌雄法》《东方朔鸦鸣声占法图》《马色旋凶占法》,另外还提及了“鸟兽占”;二是相马、养马法的《育骏方》。目前对以上文书进行研究者,主要是孙伯君和梁松涛两位先生。

孙伯君先生《从两种西夏文卦书看河西地区“大唐三藏”形象的神化和占卜与佛教的交融》,对第一种《大唐三藏卦本》和第二种《观世音菩萨造念诵卦》做过解读和研究,认为前者属于“十二钱”卜卦书,与敦煌出土《李老君周易十二钱卜法》等相近;后者属于“周公卜法”或“管公明卜法”类卦本,与元代吴楚之地颇为流行的“九天玄女课”等算法相类①孙伯君:《从两种西夏文卦书看河西地区“大唐三藏”形象的神话和占卜与佛教的交融》,《民族研究》2016年第4期,第73页。。孙先生另一篇大作《西夏文相马、养马法〈育骏方〉考释》,首次公布了西夏文《育骏方》,并参考《事林广记》和《元亨疗马集》等记载给出译文②孙伯君:《西夏文相马、养马法〈育骏方〉考释》,《北方民族大学学报》2018年第2期,第11—19页。。梁松涛先生撰有《黑水城出土西夏文〈乌鸣占〉考释》,对2554号文书中的《乌鸣占》进行录文释读,并对文书展开比较研究,认为西夏文《乌鸣占》更多的带有中原文化的痕迹,其所依据的底本可能与《事林广记》所收《鸦经之图》有比较密切的关系①载《第五届西夏学国际学术论坛暨黑水城历史文化研讨会论文集》(下册),第553-559页,内蒙古阿拉善盟,2017年8月。。两位先生的研究,均指出2554号西夏文文书,与《事林广记》存在关联。这种研究思路对笔者颇有启发。笔者拟在两位先生研究的基础上,结合《事林广记》的改编流传情况,对2554号文书与《事林广记》的关系,以及该件文书的断代问题,提出自己很不成熟的浅见,以求教于学界方家。

一

在讨论《事林广记》与西夏文《乌鸣占》和《育骏方》的关系之前,让我们先看看《事林广记》的编纂及流传情况,这对了解二者之间的关系颇有意义。《事林广记》是一部百科全书型日用类书,内容包括50多个门类②不同版本的《事林广记》,其总目所列门类不尽一致。我们以日本对马历史民俗资料馆宗家文库所藏元刻本(以下简称宗家文库本)总目所列门类为例,具体类目有天象、历候、节序、地舆、郡邑、方国、胜迹、仙境、人纪、人事、家礼、仪礼、农桑、花果、竹木、帝系、纪年、历代、圣贤、先贤、宫室、学校、文籍、辞章、儒教、幼学、文房、服饰、器用、音乐、音谱、武艺、道教、修真、神仙、佛教、禅教、文艺、棋局、医学、卜史、杂术、官制、国典、货宝、算法、刑法、公理、饮馔、禽兽、拾遗51个。。尽管其最初的编纂者是南宋人陈元靓,但这部类书最为流行的时间是元明时期,而并非宋朝。《事林广记》的历代编纂者往往追求物无不该,事无不贯的编纂模式,因故全书内容十分丰富,可谓包罗万象,涉及人们衣食住行、医疗卫生、语言文辞、相面占卜、社会交往、修身养性、居家礼仪、待人接物、宗教信仰、娱乐休闲等日常生活的方方面面,以及天文地理、岁时节气、律令诉讼、官职制度、农桑畜牧等各种社会资讯。这些内容,保留了“较多的市井状态和生活顾问的数据”③胡道静:《事林广记》前言,陈元靓编:《事林广记》,中文出版社影印元椿庄书院刊本(以下简称椿庄书院本),1988年,第7页。,是研究当时社会生活的重要史料。

《事林广记》的作者陈元靓,据清季著名藏书家陆心源的考证④陆心源:《重刊足本〈岁时广记〉序》,《岁时广记》卷首,《丛书集成初编》(史部第179册),中华书局,1985年,第1页。,是南宋末年福建崇安人,号广寒仙裔,他还编有《岁时广记》一书。文献学家胡道静先生认为,除了这两部书之外,陈元靓还编有《博闻录》。也就是说,他认为《博闻录》与《事林广记》是两部不同的著作。但日本学者中村璋八和宫纪子均认为,《博闻录》和《事林广记》是同一部书,《博闻录》乃《事林广记》之前身⑤[日]中村璋八:《五行大義の基礎的研究》,明徳出版社,1976年,第103页;[日]宮纪子:《モンゴル時代の出版文化》,名古屋大学出版会,2006年,第539页。。《博闻录》曾以《博闻三录》(前录、后录、三录)之名流传,大约到元朝忽必烈至元二十三年(1286),已出现《新编分门纂图博闻录》的名称。流传到至元末期至泰定帝时期,因为“内有圣朝开基太祖皇帝御讳及以次皇族宗派”,书中又有阴阳五行等违禁内容,所以被“拘收禁治”,列为禁书⑥方龄贵:《通制条格校注》,中华书局,2001年,第691-695页。。但作为生活日用的《博闻录》在市场上却十分流行,在这种背景下,《博闻录》遂被书商们用《事林广记》的书名替代,开始在社会上流传。

《博闻录》原书现已亡佚,具体内容无法得知,但文献中保留下来的《博闻录》的引文,为我们了解原书内容以及其与《事林广记》的关系提供了依据。元明时期编纂刊行的《农桑辑要》《竹谱》《通制条格》《永乐大典》等书,存有《博闻录》佚文。日本编纂及流传的文献如《类聚神祇本源》《五行大义》(纸背的注释)、《篆隶文体》《尘袋》《有林福田方》等也保留有《博闻录》的引文。笔者以日藏萧吉《五行大义》纸背抄录的《博闻录》佚文,与《事林广记》进行对比,发现其中12条佚文中9条可以在《事林广记》中找到相应的内容①陈广恩:《日藏〈五行大义〉纸背抄录〈博闻录〉佚文初探》,《中国史研究》2019年第4期,第131页。,这也有助于说明二者是同一部书。据京都大学宫纪子的研究,陈元靓的《新编分门纂图博闻录》,大致与和刻本《事林广记》甲集卷三《节令门》的《花朝》《寒食》《五月五日》,卷四《节令门》的《九月九日》,丁集卷五《劝学门》的《十可惜说》《圣贤事迹》,庚集卷三《农桑门》的《种治竹法》《栽插木法》,辛集卷六《药忌门》的《药忌总论》,庚集卷九《绮语门》相当②[日]宮纪子:《陈元靓〈博闻录〉考》,《モンゴル時代の「知」の東西》(上),名古屋大学出版会,2018年,第155页。。可见,《事林广记》是在《博闻录》的基础上增补而成的。

《事林广记》现在流传的版本,多为元明时期的刻本,日本的刻本和抄本。各种刻本、抄本共计有21种之多,其中元刻本5种,明刻本11种,和刻本1种,明代抄本2种,日本天正年间抄本1种,江户时代抄本1种。这些版本大部分收藏在日本,且与国内收藏的版本重复者极少,多为日藏孤本。

《事林广记》各个版本之间,内容多有不同,尤其是各元本之间出入颇大,我们不宜将其视为内容相同的同一种文献的不同版本。对此陆心源早已指出:“是编各类所征引皆至南宋止,如《地舆》则止于宋四京二十三路,《历代》则止于中兴四将,《先贤》则止于罗豫章、李延平,《人事》《家礼》则止于温公、朱子之说。惟《圣贤类》则有《大元褒典》,《字学类》则有《蒙古书姓》,当是元人增入,《郡邑》《官制》《俸给》三类,全是眀代之制,乃明初人所加增也,新之名盖由于此。疑此书在当时取便流俗通用,自元而明屡刊屡增,即其所分子目,恐亦非元靓之旧矣。”③陆心源:《皕宋楼藏书志》,《清人书目题跋丛刊之一》,中华书局,1990年,第677—678页。陆心源此说是针对现藏日本静嘉堂文库的明永乐翠岩精舍刻本《事林广记》而言,因此他指出《郡邑》《官制》《俸给》三类全是眀代之制。这也正如胡道静所言:《事林广记》每次“翻刻之时,为了适应当前的需要,一定会增加一些新鲜的、合乎要求的东西进去,删掉一些失去时效、不切实际的东西”,因此“现存元、明各种刻本的《事林广记》,内容都有出入,无一完全相同”④胡道静:《事林广记》前言,椿庄书院本,第5-6页。。从这个意义来讲,《事林广记》的各个时代的版本均有不可替代性,每一种版本均有其独特的文献价值。因此元明时期流传的《事林广记》,内容与陈元靓所编《博闻三录》已大相径庭,很多内容补充的是元明时期的社会信息。

二

搞清楚了《事林广记》的编纂、流传及其版本情况,我们再来看看其与西夏文《乌鸣占》及《育骏方》的关系。梁松涛先生大作中以西夏文《乌鸣占》与《玉匣记》《事林广记》《百怪断经》进行了对比,认为《乌鸣占》与《事林广记》所载《鸦经之图》最为接近。她将该件西夏文文书的题名译为《东方朔乌鸣占图》,而孙伯君先生译为《东方朔鸦鸣声占法图》。两位先生的译文虽然略有差异,但其中均有“图”字。这说明2554号文书中的《乌鸣占》,尽管现在保存下来的西夏文抄本中并无插图,但这份抄本所依据的底本,应该是有插图的。笔者的推测是,西夏文的抄写者(或者译写者),很可能只抄录了底本的文字,而舍弃了插图。在《玉匣记》《百怪断经》《事林广记》中,附载有插图的著作,仅见于《事林广记》。

尽管《玉匣记》的作者题名是许真君,即东晋道士许逊,《玉匣记》的书名也多种多样,有《许真君玉匣记》《新镌许真君玉匣记增补诸家选择日用通书》《万全玉匣记》《绘像钞本万全玉匣记精品》《增广玉匣记通书》《增补诸家选择万全玉匣记》《广玉匣记》《新增选择广玉匣记》等,还有《增补选择通书广玉匣记》。但从版本来看,各种题名的《玉匣记》,没有一部是清代以前的。《绘像钞本万全玉匣记精品》是清末民初的抄本,而其余全部为清代版本,其中又以光绪间刻本最多①中国古籍总目编纂委员会编:《中国古籍总目》子部第3册,中华书局、上海古籍出版社,2010年,第1244—1245页。。日本学者指出,“相传《玉匣记》是净明忠孝道的教祖许逊创作的,不过从其内容看,似乎是从14世纪末或15世纪初开始广为流传的,而且有《玉匣记》、《玉匣记广集》、《玉匣记全书》等多种版本”②[日]窪德忠著,萧坤华译:《道教诸神》,四川人民出版社,1989年,第75页。。日本学者的怀疑是可信的,从现存的版本来看,题名许真君(许逊)的《玉匣记》,应该是一部在明清时期尤其是清朝光绪年间非常流行的,并且是经过不断补充改编的民间日用类书,所以西夏文《乌鸣占》与《玉匣记》的关系应该不大。

《百怪断经》相传是宋人俞讳所撰,单行本今已不传,该书仅在《说郛》和《居家必备》中有收录,只有一卷。《说郛》所录《百怪断经》中有《鸦鸣占》,分为寅卯时、辰巳时、午时、未申时、酉时共五时占,其后曰:“凡鸦鹊之鸣,有呼群唤子者,有竞食争巢者,其音相似,难以一概[占](古),但其鸣向我,异于常鸣者,是鸦之报也,是以占之甚验。经曰:‘鸦鹊不为世俗鸣’,则占于无益,乃为大德者所报。凡占,先要所在何方飞鸣而来,却看鸣时是何时辰。若在百步之外,不必听也。”③陶宗仪等编:《说郛三种》,上海古籍出版社,1988年,第5048页。以上即为《百怪断经》所录《鸦鸣占》的全部内容,可见俞讳的原书中并无插图,并且与西夏文《乌鸣占》以歌诀的形式改编占卜内容的编纂方式也有所不同。

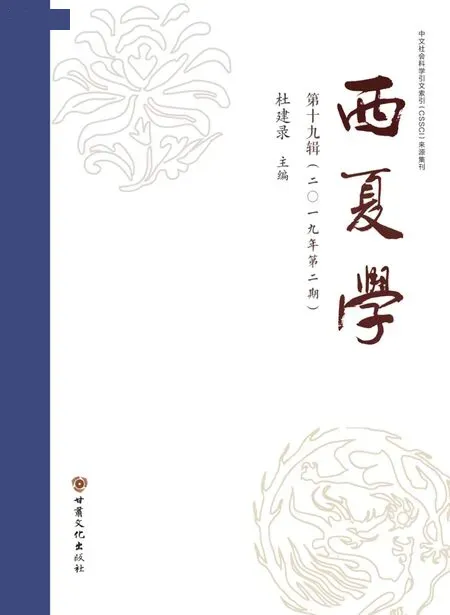

现存《事林广记》最早的版本是元代刻本。和刻本《事林广记》,是元泰定二年(1325)的翻刻本,因此我们可以视之为泰定二年刻本,这应是元代刻本中比较早的版本。元代后期的版本有日本内阁文库所藏至顺年间的西园精舍本,台湾故宫博物院收藏的至顺年间的椿庄书院本,北京大学图书馆和日本宫内厅书陵部收藏的后至元时期的积诚堂本等。日本对马历史民俗资料馆收藏的元刊本《事林广记》,具体刊刻时间尚不清楚,或许刊刻时间早于泰定二年刻本,但从内容来看,应该是介于和刻本和元后期几种版本之间的刻本①参见陈广恩:《日本宗家文库所藏〈事林广记〉的版本问题》,刘晓、雷闻主编:《隋唐辽宋金元史论丛》第7辑,上海古籍出版社,2017年,第291—306页。。和刻本《事林广记》壬集卷五收有《占鸦鸣图》②陈元靓:《事林广记》壬集卷五《占鸦鸣图》,长泽规矩也编:《和刻本类书集成》第一辑,汲古书院,1976年,第414页。,西园精舍本续集卷十二和积诚堂本己集下卷《选择类》均收有《鸦经之图》③《新编纂图增类群书类要事林广记》续集卷十二《卜史类·吉凶先见》,《域外汉籍珍本文库》第五辑,子部第12册,西南师范大学出版社,人民出版社,2015年,第610页;《纂图增新群书类要事林广记》己集下卷《选择类·百怪断经·吉凶先见》,《中华再造善本》影印积诚堂本。。和刻本与后两本所收插图名称不同,但内容一致,并且均是以插图和歌诀的形式展现鸦鸣占的内容的。宗家文库本和椿庄书院本《事林广记》,关于《卜史类》的这部分内容正好残缺,因此没有《鸦鸣占》和《鸦经之图》。由此可见,现存元代版本的《事林广记》中,只有和刻本、西园精舍本、积诚堂本三种保留下来《鸦鸣占》的内容(插图见下表)。

和刻本 西园精舍本 积诚堂本images/BZ_242_1379_1632_1429_2152.pngimages/BZ_242_1016_1629_1355_2145.pngimages/BZ_242_1714_1629_2059_2166.pngimages/BZ_242_471_1629_756_2153.png

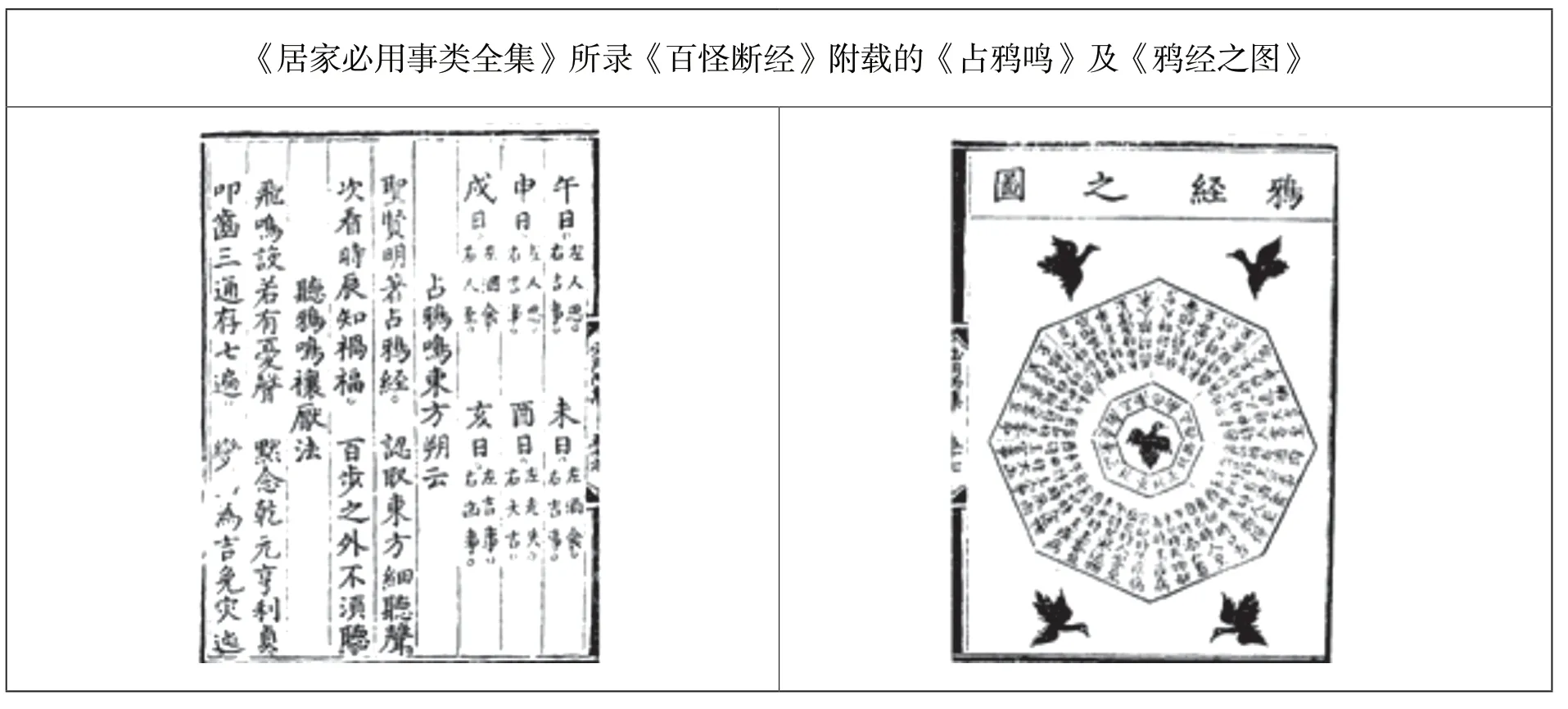

此外,元代的另一部日用类书《居家必用事类全集》也摘录了《百怪断经》的内容,录有《占鸦鸣》歌诀和《听鸦鸣禳厌法》,并附载有《鸦经之图》④《居家必用事类全集》丙集《百怪断经·吉凶先见·占鸦鸣》,明刻本。。以之与《说郛》所录《百怪断经》相比,可知《居家必用事类全集》附载的《鸦经之图》,应该是编纂者补充的内容,《居家必用事类全集》在引用《百怪断经》时也做了改编。《居家必用事类全集》是晚于《事林广记》的类书,在编纂过程中曾引用《事林广记》的相关内容⑤参见韩军镇:《〈居家必用事类全集〉研究》,暨南大学硕士学位论文,2017年,第49—52页。,因此书中附载的《鸦经之图》,很有可能就来自《事林广记》。

《居家必用事类全集》所录《百怪断经》附载的《占鸦鸣》及《鸦经之图》images/BZ_243_561_729_1070_1388.pngimages/BZ_243_1480_742_1970_1388.png

如此看来,根据现存的版本信息,《事林广记》中最早出现《鸦经之图》的版本,应该是元泰定二年的刻本。我们现在还无法确定陈元靓编纂的《博闻录》,是否已有《鸦鸣占》的相关内容以及类似《鸦经之图》的插图,但结合宫纪子的研究以及《事林广记》不断增删的改编特点,《博闻录》中没有《鸦鸣占》的内容,而后来出版的《事林广记》中做了增补,这种可能性很大。查检其他宋元时代的文献,尚未发现有附载《鸦经之图》的著作,因此笔者管见,《鸦经之图》最早可能就出现在元代刊刻的《事林广记》之中,这幅插图应该是元代而并非宋代的作品。根据这一认识,俄藏2554号西夏文《乌鸣占》,其所依据的底本,应该和元代刊刻的《事林广记》或者《居家必用事类全集》密切相关,其所依据的插图,应该就是最早出现在《事林广记》中的《鸦经之图》。若此,则这份文书可能是元代而非西夏时期的作品。

退一步讲,即便《博闻录》中已有《鸦鸣占》和插图,但陈元靓是南宋宁宗、理宗时人①胡道静:《事林广记》前言,椿庄书院本,第3页。,《博闻录》编成时很可能西夏已经灭亡了。再者,假使《博闻录》编成时西夏尚未亡国,其书也不大可能在南宋末期从远在福建的东南流传到与南宋并不接壤的西夏,更何况西夏亡国前正处于战乱之中。《事林广记》抑或《居家必用事类全集》在元代是否流传到西夏故地,不得而知,但元朝统一全国之后,建立起空前发达的交通网络,以及元朝国内各种文化之间的大交流,为南北文化的交往提供了便利条件,这种情况下,《事林广记》或《居家必用事类全集》在国内广为流传应该是没有疑问的。

拙文在“西夏建都兴庆府980周年学术研讨会暨西夏文化产业论坛”上宣读之后,孙伯君先生认为2554号文书,也有可能是活动于元代中原或者其他地区的西夏遗民,根据其所见到的《事林广记》等书抄录,其后抄录的文书被带到黑水城保存了下来。笔者赞同孙先生的这一观点,其可能性,应该比附载有《鸦经之图》的《事林广记》等类书流传至黑水城之后,再被当地西夏遗民所抄录更大。

三

结合学界已有的研究,我们也能看出西夏文2554号文书中所包含的元代社会的相关信息。如孙伯君先生对文书中第二种《观世音菩萨造念诵卦》的研究,指出其卦象为前一后一、前一后三、前二后一、前二后二、前二后三、前三后一、前三后二、前三后三等多种组合形式,并认为这种占卜方式与元代吴楚之地颇为流行的“九天玄女课”等算法相类①孙伯君:《从两种西夏文卦书看河西地区“大唐三藏”形象的神化和占卜与佛教的交融》,《民族研究》2016年第4期,第73—74页。。《南村辍耕录》记载,吴楚之地流传的“九天玄女课”,“其法:折草一把,不计茎数多寡,苟用算筹亦可。两手随意分之,左手在上,竖放;右手在下,横放。以三除之,不及者为卦。一竖一横曰太阳,二竖一横曰灵通,二竖二横曰老君,二竖三横曰太吴,三竖一横曰洪石,三竖三横曰祥云,皆吉兆也;一竖二横曰太阴,一竖三横曰悬崖,三竖二横曰阴中,皆凶兆也。”②陶宗仪:《南村辍耕录》卷二十《九姑玄女课》,中华书局,1959年,第248页。这种把蓍草横竖叠放的占卜方式,与西夏文《观世音菩萨造念诵卦》中将卦爻前后叠放的形式如出一辙,而前者是元代颇为流行的占卜法。

综上所述,2554号西夏文文书中,《乌鸣占》与《事林广记》或《居家必用事类全集》中的《鸦经之图》有密切关系,尤其是《乌鸣占》所依据的汉文底本中附载的插图,可能最早就出现在《事林广记》之中;《育骏方》也与《事林广记》和《居家必用事类全集》中的养马、相马、治疗马病内容有相同之处,孙先生在翻译该方时即参考了《事林广记》的记载;《观世音菩萨造念诵卦》与元代吴楚之地流行的“九天玄女课”等算法相类。如此看来,西夏文2554号文书的确与《事林广记》有比较密切的关系,文书中体现出的元代社会的相关信息,不禁使我们对文书的断代产生了疑问:2554号西夏文文书,是否会是元人用西夏文抄写的文书,而并不是西夏时期的文书?毕竟黑水城出土的文书中,除了西夏时期的之外,宋金元时期的文书,尤其是元代文书数量亦可观,其下限至北元时期,李逸友先生编著的《黑城出土文书》(汉文文书卷)即是元代汉文文书的代表作③李逸友:《黑城出土文书》(汉文文书卷),科学出版社,1991年。。梁松涛先生对西夏文医药文献进行研究,认为有几件西夏文药方,也和元初医书有关联,其流传时间应在“西夏晚期至元初这段时间”④梁松涛:《黑水城出土西夏文医药文献整理与研究》,社会科学文献出版社,2015年,第30、31页。。因此,笔者根据两位先生研究的结果,结合文书所体现出的元代社会信息,尤其是与《事林广记》比较密切的关系,倾向于将2554号文书断代为元代而不是西夏时期的文书。当然,要想对该西夏文文书的断代做最终的确定,还需要我们找到更为直接的证据。

此外,关于黑水城出土的俄藏5722号西夏文写本文书,笔者亦想谈一点个人的浅见,这也与黑水城出土的西夏文文书的断代有关。韦兵、秦光永两位先生最近发表新作,从星命推算的原理出发,对该文书进行了十分专业的研究,解释其推算依据,复原了文书的推算过程①韦兵、秦光永:《俄藏黑水城文献No.5722〈谨算〉星命解读》,《西夏学》第15辑,甘肃文化出版社,2017年,第249—264页。,为我们了解西夏文文书《谨算》的星命学原理提供了指导和帮助。笔者以为,如果该西夏文文书的确是依据古代星命学集大成之作《星学大成》中收录的宋元星命典籍,具体说就是两位先生大作中提到的宋人钱如璧所编《三辰通载》,那么这件文书也有可能是元代而非西夏时期的写本。因为钱如璧是南宋度宗咸淳(1265-1274)中人,“工五星命术”②赵惟崳修:光绪《嘉兴县志》卷三四《艺文下》,光绪三十四年刻本。。以其生活年代来看,钱如璧编成《三辰通载》时,西夏很可能已经亡国大约半个世纪了。如果说《三辰通载》是西夏文《谨算》依据的底本,那么这件文书也只能是元代的文献。