健康扶贫政策及其评价研究

肖玉青

(1.福建商学院会计系,福建福州,350012;2.福建商学院财会智能与服务中心,福建福州,350012)

党的“十九大”报告中做出“坚决打赢脱贫攻坚战”“实施健康中国战略”等新部署,把健康扶贫摆在更加突出的位置。健康贫困是指居民丧失参与健康保障的机会,获得基本医疗卫生服务的能力被剥夺,导致其健康水平低下,进而引发收入减少、贫困加剧。健康扶贫则是在普惠基础上,针对弱势群体,通过采取有效的措施,提升贫困地区的医疗卫生服务能力,保障贫困人口享有基本医疗卫生服务和健康保障,全面提升贫困人口的健康水平,防止因病致贫、因病返贫的情况发生。目前,我国的健康扶贫工作取得了显著的成效,但在推进过程中仍存在政策不够完善的情况,需要及时调整,以实现“到2020年所有农村贫困人口实现脱贫、832个贫困县摘帽、解决区域性整体贫困”的目标。

一、政策现状评述

自2015年3月国家制定“健康扶贫行动”工作方案,2016年1月实施健康扶贫工程以来,各级政府制定各种配套的政策措施,主要包括救治政策、公共卫生体系政策、基层医疗救治能力提升政策、医疗保障制度以及行政管理制度等五类政策。基于研究需要,将救治政策、公共卫生体系政策、基层医疗救治能力提升政策、行政管理制度等主要由卫生健康管理部门制定的具体的医疗卫生方面的扶贫政策称为“业务政策”,将由社会保障部门以及财政部门制定的健康扶贫对象的医疗保障政策称为“保障政策”。从全国范围来看,业务政策方面各省(市)较为统一,而最为核心保障政策则全国各地却不尽相同。

(一)较为统一的国家健康扶贫业务政策

国家健康扶贫业务政策主要有救治政策、公共卫生体系政策以及基层医疗救治能力提升政策等。具体的主要相关政策内容如表1所示:

表1 国家健康扶贫业务政策

此外,各级政府还加强健康扶贫工作的行政管理,建立了健康扶贫信息动态管理、工作考核督查、绩效评价等制度。

(二)差异化的医疗保障政策

由于在确立医疗保障政策时,需综合考虑到各级政府的财力水平、已有的医保基金运行的经济状况以及与现有保障政策的衔接等现实因素,各省市健康扶贫医疗保障政策呈现较大的差异性。目前主要有基本医保倾斜、医疗救助、政府财政兜底以及补充保险等四种模式。[1]医疗保障政策四种模式具体做法如表2所示:

表2 健康扶贫医疗保障政策不同模式对比

(三)我国现有健康扶贫政策实施存在的问题

健康扶贫政策的全面实施,推动了贫困群众健康问题的解决。贫困人口医疗保障水平明显提高,贫困大病和慢性病患者得到有效救治,贫困地区医疗卫生服务能力明显提升,贫困地区公共卫生和疾病防控工作不断加强。然而,在中央及各地组织的专项督查中,依然发现健康扶贫政策实施的成效和问题并存。

1.健康扶贫政策在推进的过程中,各地工作进度不平衡。启动早、推进力度大的地区,健康扶贫工作机制建设较为健全,政策措施相对到位;而启动慢、组织推进不力的地区,工作较为松散,政策措施针对性稍弱。[2]部分地区健康扶贫政策的落实上依然存在“最后一公里”的问题。

2.健康扶贫政策不够精准的问题仍然较为突出。首先,关于确定健康扶贫对象的有关政策尚未统一。建档立卡贫困人口和农村低保对象存在交叉重合,部分地区出现建档立卡贫困人口个人缴费未享受到财政补助和医疗救助的情况。其次,疾病费用负担不平衡问题。健康扶贫的病种设置上还存在较大的局限性,需要科学规划;大病费用负担依然较重,难以实现兜底保障。最后,健康扶贫资金使用效率有待进一步提高,先诊疗后付费和“一站式”结算服务尚未全面落实。

3.与发达国家对比,我国缺乏统一的贫困人口医疗保障制度。发达国家均陆续建立了较为稳定的针对贫困人口的医疗救助制度或保障制度。如英国为了保障弱势群体,减少社会因病致贫、因病返贫的现象,建立了国家卫生服务制度(NHS);澳大利亚设立药品补贴计划安全网和医疗照顾安全网,对弱势人群实施帮扶,避免国民出现灾难性卫生支出;德国作为典型的社会医疗保险国家,要求疾病基金在低收入者接受医疗服务时,设立自付费用的最高限额或为低收入人群免除自付费用;新加坡则是采用医疗储蓄保险基金对困难人群实施帮扶。然而,我国在对贫困人口的医疗保障政策方面各地却存在很大的差异,没有统一的保障制度。

三、健康扶贫政策评价方案设计

为确保健康扶贫目标的实现,各级政府迫切需要对现有政策进行更加系统的评价分析,以便于采取有效的改进措施。

(一)政策目标

政策评价首先应明确政策目标。我国各项健康扶贫政策总体上可以分为以下两方面目标:

一是中期的扶贫目标。围绕中央“到2020年所有农村贫困人口实现脱贫、832个贫困县摘帽、解决区域性整体贫困”的扶贫总目标,进行健康领域的行业扶贫,阻断因病致贫、因病返贫的发生链条,以实现打赢整体脱贫攻坚战的总目标。

二是长期的“健康中国”目标。该目标主要是努力为人民群众提供全方位、全周期的健康服务,不断满足人民日益增长的美好生活需要,推进健康中国的战略目标的实现。

健康中国战略目标的实现与健康扶贫政策目标的实现互相影响,密不可分。如果健康扶贫的政策目标没有实现,那么健康中国的长远的战略目标也无法实现。在2020年扶贫攻坚阶段性目标完成后,我国的健康扶贫政策目标更应该考虑其政策的持续性效果,避免出现贫困人口再次因病返贫或非贫困人群因病致贫的情况。

(二)健康扶贫政策评价的基本流程

健康扶贫政策评价过程主要包括两个方面,一方面是全面梳理国家及地方的梳理健康扶贫政策,对其进行分类研究;另一方面是选取较为恰当的公共政策评价技术,确定评价标准和评价维度。在此基础上,构建健康扶贫政策评价指标体系,开展评价与分析,并提出政策优化路径和建议。健康扶贫政策评价的基本流程如图1所示:

图1 健康扶贫政策评价的基本流程

(三)政策评价预计产出

1.通过需方评估,精准挖掘建档立卡贫困户健康扶贫的需求,包括病种、费用负担、就医便利性、健康素养提升等,斩断“因病滞返贫”的链条,[3]为提升扶贫对象政策获得感提供参考。

2.通过供方评估,对医疗、公共卫生、医保三大体系满足需方需求进行剖析,进行供给侧的调结构、补短板,实现健康扶贫的政策目标。

3.通过分析建档立卡贫困户相关的医保基金统计数据,对健康扶贫的病种筛选、报销额度确立等政策调整进行更加科学的论证,提高健康扶贫政策的公平性、契合度,进而提升扶贫政策的效率、效果和效益。

(四)健康扶贫政策评价方案构建的关键问题

1.评价理念。健康扶贫政策作为公共政策的一种,其政策效果评价需要体现公共价值理念。在实践中,政策供给与需求难以对接,导致评价结果偏离现实情况,高绩效与低满意度并存。[4]因此,在设计绩效评估指标体系时要有反映贫困户实际需求的指标,并将最能反映贫困户需求的指标完成情况作为政策效果评价的重要依据。对供需双方均需进行健康扶贫政策效果评价,以需方的“需求”为导向,对供给侧的资源配置进行评价,找准精准健康扶贫的供需“契合点”,使健康扶贫政策更加符合需方的需求,更加有利于供方的资源整合,并达到形成政策合力的目标。

2.评价标准。威廉·N·邓恩提出政策评价的核心问题是评价标准的选择,并将评估标准分为效果、效率、充足性、公平性、回应性和适宜性六类。[5]国内学者基于结果有效性原则对政策评估标准进行了分类:钱再见将政策评估标准分为政策投入、政策效益、政策效率、公平、政策回应度;王永生认为政策评估仅以政策输出为标准是不够的,更重要的是政策效果,即政策预定目标的完成程度、政策的非预期影响、与政府行为相关的各种环境变化以及投入政策的成本等。[6]可见,国内外公共政策评价标准的研究结论有较多的共识,均关注了效果、效率、回应、公平等标准。然而,各学者的政策评价标准也有一定的差异,如有的关注政策产出的时效性,有的关注政策投入,有的则侧重政策实施的预期目标符合度。由于公共政策涵盖社会公共事务的方方面面,行业多元化,政策多样化,没有一套标准能够普适于所有政策评价。在健康扶贫政策中需进行大量的资金投入,因此政府非常重视效益标准。健康扶贫公共政策除了共性的效果、效率、公平、回应性等评价标准外,还需结合其独特性选取评价标准。健康扶贫政策需要供方政策能够切实满足扶贫对象的需求才能体现政策目标,因此契合度是政策评价的重点内容之一。综上,健康扶贫政策评价标准设计为效果、效益、效率、公平性、回应性、契合性(简称“三效三性”)。

3.评价维度。评估指标体系是立体的、多维的,而不是平面的、一维的。在构建评估指标体系的过程中,要注意维度确定的依据,做好维度层级划分,只有这样才能进一步合理地确定评估指标。供方政策制定主体制定的健康扶贫政策决定了整个健康扶贫的政策效果,因此在对健康扶贫政策体系进行研究的基础上,围绕设计医疗卫生、公共卫生以及医疗保障三个维度进行评价。[7]

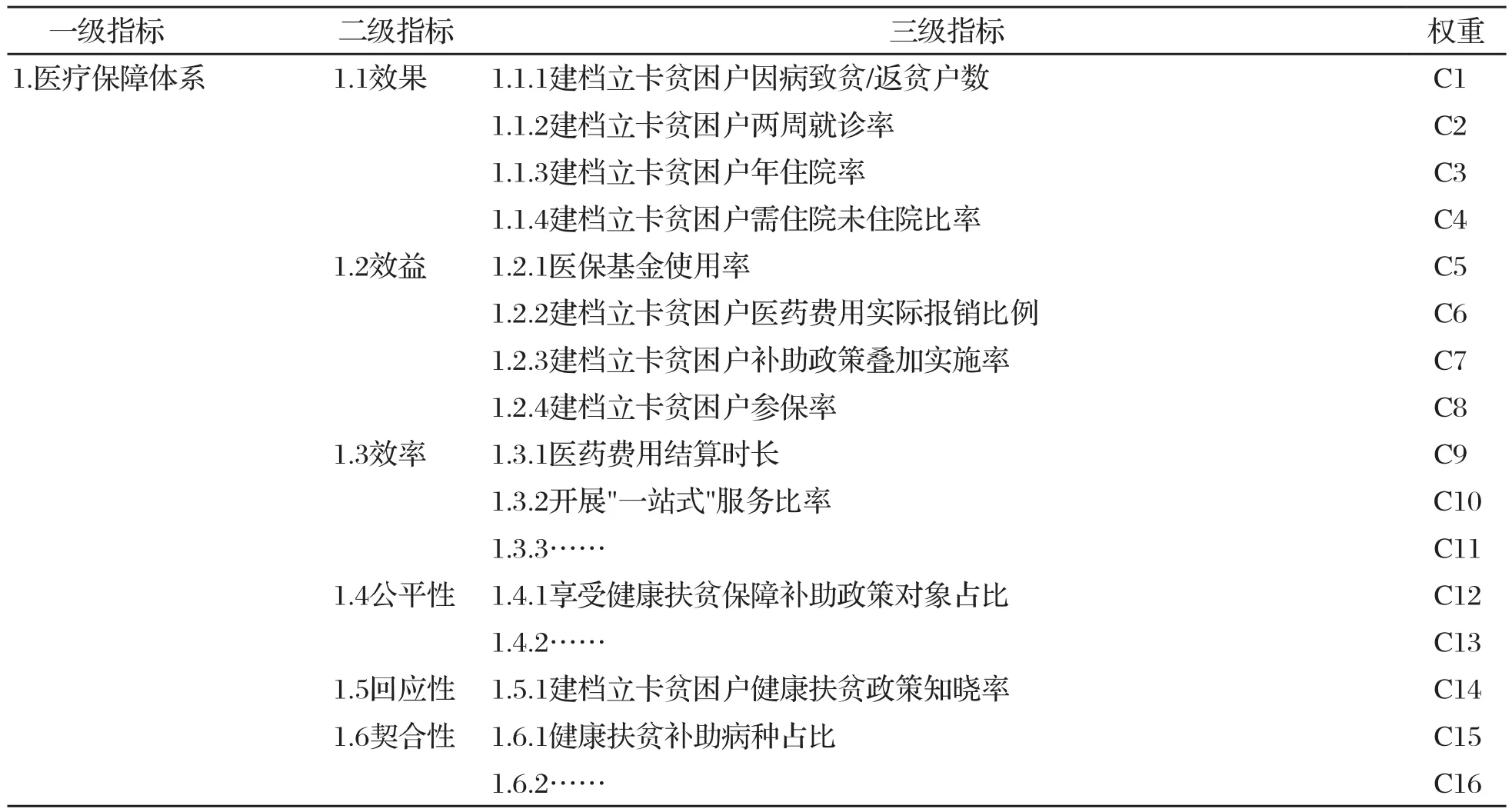

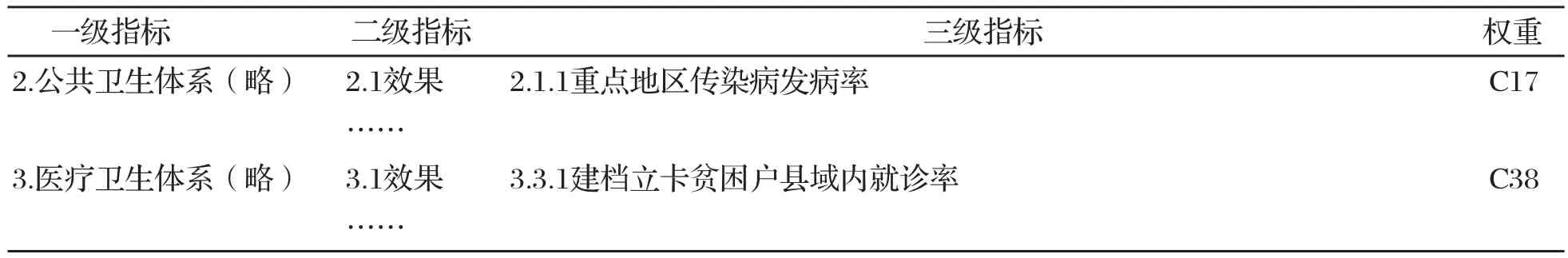

(五)健康扶贫政策评价指标体系

1.健康扶贫政策效果评价指标框架设计。经调查访谈福建省卫生计生委财务处、疾病预防控制处、基层卫生处、医政处、省医保办结算中心等,初步建立了健康扶贫政策效果评价指标框架。框架从供方、需方两个角度,结合健康扶贫体系的三个维度,应用政策评价的六个评价标准,对建档立卡贫困户在健康保障政策、公共卫生政策、医疗救治政策的效果、效率、效益、公平性、契合度以及回应性进行全面评价。供需方评价指标简表,如表3、表4所示。

2.指标赋值。指标体系的权重确定是评估健康专项扶贫政策效果的关键环节。基于健康扶贫工作的实践性与复杂性,选取约20位长期从事健康扶贫工作的基层管理、医务、疾病预防控制、卫生计生行政主管人员组成专家团队,根据设计指标间的两两比较组成若干个矩阵,运用YAAHP层次分析法软件进行运算,并最终取所有专家所填矩阵的几何平均值作为最终权重的判断。

3.满意度分析。满意度指标是需方评价的重要指标。在健康扶贫对象库中随机选取1000户对健康扶贫政策进行知晓率、满意度等进行调查。问卷结构效度KMO检验值、P值均需达到统计显著性,信度检验α值需具有较高信度。

4.比较不同健康扶贫医疗保障模式的政策效果。对上文所述基本医保倾斜模式、医疗救助模式、政府财政兜底保障模式以及商业补充保险模式等四种健康扶贫医疗保障模式进行横向比较分析,重点对该维度指标体系中的政策效率、效果、回应性、公平性指标进行剖析。

表3 健康扶贫政策效果评价指标(供方)

续表:

表4 健康扶贫政策效果评价指标(需方)

(六)评价结果应用需注意的问题

不同层面政策调整应有不同的侧重。顶层设计层应体现“五个更加突出”原则,即:更加突出精准、更加突出产业发展、更加突出医疗减负、更加突出扶贫资金项目管理、更加突出稳定脱贫。执行层应狠抓信息填报的准确性,加大扶贫政策的宣传频度,加强部门协作联动的顺畅性等。

四、结语

在政府部门已有的健康扶贫日常督查的基础上,进一步运用政策评价分析技术能够帮助各级政府系统、精准、量化地对政策运行中存在的问题进行诊断,为政策后续的调整找准方向及实现的路径,以便迅速采取更加有效的政策改进措施,为政策制定者打赢健康扶贫攻坚战提供技术支持。从长远来看,政府部门还需关注健康扶贫目标实现后可能依然存在居民因病致贫、因病返贫的风险。我国还需持续的开展健康政策评价,不断完善弱势群体医疗保障政策,才能为全民提供有力的可持续性的医疗保障,实现健康中国的战略目标。

——满足与创新问题