论潮汕石刻的文献特点与价值

江朝辉

(广西师范大学文学院,广西 桂林 541004)

毛远明的《碑刻文献学通论》将石刻分为碑碣、石阙、摩崖、墓志、画像题字、造像记、经幢(包括石柱)、器物附刻铭刻等八类。潮汕①全国政协常委、潮汕籍著名经济学家萧灼基曾表示:“狭义潮汕是指分治后的汕头、潮州和揭阳三地;广义潮汕还包括汕尾等韩江流域地区。”本文所取“潮汕”地域范围以广义论之。地处粤东,迄唐至今,在风光旖旎、奇石耸立的滨海地区,洞谷深邃、奇峰兀立的风景区,亦或历史悠久、文风蔚然的书院学社、寺观庙堂,存留了数量众多,体裁丰富的石刻作品,以镌于天然山石的摩崖与人工制石的碑碣为主,极具文学价值、史料价值和书法价值。潮汕石刻较为集中分布的地点是潮州市金山、葫芦山、韩文公祠、开元寺,饶平县柘林镇风吹岭,潮阳东岩及东山、海门镇莲花峰等地;汕头鮀浦镇灵泉岩,达濠区大了望山,澄海虎丘山、南峙山,南澳县等地;揭阳崇光岩、双峰寺、地都镇等地,陆丰碣石镇、甲子镇、观音岭等地。潮汕石刻现存最早为唐刻,如开元寺经幢②参见[清]吴道镕纂(光绪)《海阳县志》:“据陇州开元寺经幢末系开元十六年而经文同此,益足证为唐物。粤中经幢广州光孝寺有唐宝历石幢、罗浮宝积寺有南汉石幢,并在此后,则此为最古可贵也。”开元十六年为公元728年,石幢应离此年份相近。、潮阳棉城镇东山大颠题词③大颠(732-824),唐代名僧,俗姓陈(一说姓杨),讳宝通,先世颍川人,生于潮州。出家为僧后,曾出游衡山南岳寺。后为佛教禅宗六祖高徒石头希迁之法裔。唐贞元五年(789年)移居潮阳,创建灵山寺。故此刻应于789-824年间。题词为“一柱擎天千古壮,独瓶挂壁万年春。长工巧。”等,数量不多;韩愈谪潮对潮汕文化起开化之功,随着政治、经济、文化发展,交通改善,宋代石刻数量、内容、文体等方面均大有发展,在佛、儒、建造、军事等内容之外,形成了独特的“景韩”主题,对地方文化与后世社会产生深远影响;元代潮汕石刻内容依然以儒、佛为主,因历时较短,故数量不及宋;明清潮汕石刻内容更为全面,抗倭、海禁等军事类石刻数量增长,民间信仰、经济、艺术类丰富了石刻内容,数量庞大的禁令、告示、乡规民约等应用类石刻使其实用功能得以突现,是潮汕石刻的繁荣时期。

欧阳修《集古录》是中国现存最早的金石学著作,记载有潮汕石刻“唐韩愈元和四年题名在济源井大颠壁,记附。”[1]92潮汕石刻见于金石文献中之最早者乃《舆地纪胜》载“潮州李公亭记,唐贞元三年(787年)立。”潮汕金石著录专章之作的始于明嘉靖间郭子章着《潮中杂记》,其卷8为《碑目》。尔后清翁方纲《粤东金石略》卷第九中列“潮州府金石”,录潮州城内韩文公祠、金山、西湖山、城内石坊,汕头潮阳棉城镇东岩、东山、高明亭、海门、澄海狮子山,揭阳侣云庵等地自唐至清石刻共33种。阮元修《广东通志·金石略》,录唐至元石刻十余种。另有方志如光绪《海阳县志》《三阳志》均辟有“碑刻”专章,饶锷《西湖山志》收录宋明摩崖石刻80多处,饶宗颐《广济桥志》辟《石刻》一章录明清石刻11种。古人对潮汕石刻文献的重视与整理,为后人的研究打下了坚实的文献基础,从潮汕石刻文献的数量、作者、内容、文史价值等方面来看,其在广东石刻中占据重要的地位与价值,集中体现在三个方面:一是潮汕石刻内容的全面性,二是潮汕石刻记录的系统性,三是潮汕石刻文献的珍稀性,而学界对潮汕石刻文献的研究和整理还大有可为。①参见杜海军《论桂林石刻的文献特点与价值》,广西师范大学学报(哲学社会科学版),2010年3期。

一、潮汕石刻内容的全面性

潮汕石刻内容的全面性主要表现在三个方面:一是作者类型与身份多样,二是石刻文章体裁丰富,三是石刻文字内容涵盖社会各个方面。我们对石刻作者、文体与内容的全面性进行深入研究,有助于我们更完整、细致地认识历史时代背景与学术渊源特征。

从作者方面来说,潮汕石刻的作者数量众多,身份各异,遍及社会各个阶层,类型非常全面:有名僧禅师,如唐代大颠;有因贬谪至潮的官员如韩愈、李宿、陈尧佐、陆秀夫等;有知名的文人学者如米芾、俞献卿、余靖、朱熹、周敦颐、陈淳、刘克庄、吴澄、湛若水、黎民表等;有名宦宿将,如文天祥、陆秀夫、戚继光、俞大猷、王汉、林、赵清卿、王涤、王翰、邓万林等;有乡贤士绅,如许申、许闻晦、许骞、王大宝、黄景祥等;甚至有少数民族官员,如色目人迷失弥迩;亦有文名不显,史无记载的僚属、随从,甚至还有因一方石刻而传名的黎民百姓,如舍井的欧七娘、舍石槽的王十娘一家等。这些石刻作者大部分都曾亲临或属居于潮汕,其他是位高权重、文名显赫赫而被远途请文者,如苏轼、蔡襄、胡铨、真德秀等。可见,潮汕石刻的作者从达官显贵到方外之人,从文豪名家到普通士人,从五湖四海到本籍乡绅,遍涉各阶层、民族、地域,可以说是雅俗兼有,群生毕具。

从文学体裁方面说,潮汕石刻文体十分丰富全面:纯文学体裁诸如诗、词、赋、铭、赞、散文、小说等数见不鲜。如王汉金山《独秀峰诗》、许彦先《题金山见远亭诗》、涂相《谒词诗》,文天祥《沁园春词》,韩愈书王维《白鹦鹉赋》,周敦颐《拙赋》,苏轼《潮州昌黎伯韩文公庙碑》《远游庵铭》《北海十二石记》,陈尧佐《独游亭记》,真德秀《潮州贡院记》,陈尧佐《鳄鱼图赞》、王大宝《韩木赞》等,不胜枚举。其中宋景佑元年(1034)潮阳人许申《敕赐灵山开善禅院记》碑,立于灵山寺西廊前壁,大青石精刻,高1.7米,宽1米,所撰大颠遇张远凡及大颠执使漳南三平山开岩之僧二事,颇具传奇色彩:“暴客张远凡者,游于其问,谓师傲人,不将不迎,挥刃将斩之,师神色目若,引颈当其锋。客拟之于再。师语之曰:‘若必及我,是夙负命;如不负公,残恶在汝!’客惭愧悔谢,伏拜于前。”[2]18行文栩栩如生,描绘出大颠大无畏法师之形象,深得唐人传奇之精髓。

另有非纯文学的应用文体如墓志、告示、法令、规约、对联等亦为数不少,如海阳县社坛禁示碑(元丰六年,1083):“海阳县社坛晓示人知禀:一不得狼藉损坏屋宇坛墙,一不得四畔掘打山石及作坟穴焚化尸首,一不得放纵牛马踏践道路。元丰六年二月二十日”[2]51-52。该碑出土于《西湖山志》写成之前一年,饶锷先生《潮州西湖山志》云:“石刻杂体见于前人着录者甚伙,惟禁约一类,其拓本绝少概见。长洲叶昌炽着《语石》一书,搜罗考订颇为宏博,而以宋庆元吴学义庐规约(小字夹注:在江苏吴县)、金大安三年禁约(小字夹注:在山东临胸)及经略范公劝喻(小字夹注:在广西临桂)三种,为今告示勒石之滥觞,而不知潮州西湖尚有元丰《社稷禁示》一碑也。”[3]83实以此《海阳县社坛禁示》碑,为世人所见告示禁约勒石之最早者。南澳县深澳镇东门外溪仔头路侧的清代摩崖《溪仔头轮流放水公议》,表现了在缺乏淡水的海岛,村民自我管理、约束、惩罚的具体时间、方式,于地方史研究具有很高的价值。

从文字内容方面来说,潮汕石刻几乎包括了社会生活的各个层面,涉及文化、教育、经济、交通建设、文学、艺术、政治、军事、哲学、宗教等内容,见证社会文明的发展、经济的繁荣、文化的演进等,其中有些作品的内容极其罕见,文史价值高。极具文学价值的石刻如苏轼的《潮州昌黎伯韩文公庙碑》,此碑一出,“文起八代之衰而道济天下之溺”遂成韩公生平最佳写照。极具文化教育价值的石刻如葫芦山现存明代洪武甲子科、嘉靖庚子科、嘉靖乙卯科、嘉靖辛酉科、万历壬午科、潮州卫历科武举题名与金山皇明嘉靖己酉科题名,共计有7科83人,是明代潮州文教兴盛、人才辈出的见证。还有社会民俗方面的如葫芦山的宋代摩崖《俞献卿葬妻记》,述其妻不愿火葬一事,文中记载随葬衣物“俾燃铁筋回环以烙之”“首饰之具,悉以锡蜡为”[4]43,可资研究宋天禧年间潮州火葬民俗的和当时潮州手工工艺情况。交通建设方面的如林安宅《潮惠下路修驿植木记》云:“直北而西,由梅及循,谓之上路。南自潮阳,历惠之海丰,谓之下路。绵亘俱八百余里。”记录绍兴年间潮、梅、惠之间的路线与里程,整治前潮惠下路诸种不便,驿路整治及铺兵增设之经过,是研究宋代潮州交通重要史料。《熙宁修井题记》《大潭舍井题记二则》《建石塔题记二则》既是宋代潮汕佛教福报观念影响的写照,也是民众助力地方发展建设的见证。傅自修《凤水驿记》记凤水驿规模及配备情况,远详于旧志,于潮州宋代广、闽交通研究极富价值。军事历史方面的如摩崖在陆丰市碣石镇明卫城遗址的“万世太平”,乃公元1564年俞大猷率军在海丰大德岭大败倭寇后,凯旋回师碣石卫时题镌。据《明史·列传第一百俞大猷传》载:“四十二年十月徙镇南赣。明年改广东。……大猷使先驱,官军继之,围倭邹塘,一日夜克三巢,焚斩四百有奇,又大破之海丰。”[5]506即为摩崖所载大破倭寇事。艺术类石刻如宋宝祐六年(1258)潮州知州林光世洞晓音律,谓“典乐乃胄子之教,用伶人非所以祀先人”,出家藏删定手泽本乐章,刻《大成乐谱》于祠堂,“命郡博赵崇郛与诸生读习”[6];清代光绪年间《外江戏梨园公所碑刻》(存六碑),载外江戏班如荣天彩、双福顺、老福顺、老三多、新天彩及潮音老正兴班等戏班艺人捐资兴建修葺时间、芳名,是研究潮州地区外江各班和潮音艺人的重要史料。这些石刻从不同侧面记载了地方社会与文明的发展,为后人研究不同历史时期的社会发展状况提供了不可多得、真实性强的资料。而且就某一类内容而言,其石刻数量之多,甚至丰富到可以基本反映其在当地的大致发展情况,如关于宗教信仰与民间习俗。

国学大师饶宗颐认为,从文化发展史之角来看,潮州先有佛学,后有儒家,“唐世先得禅学之薪传,继起乃为佛学。……潮人文化传统之源头,儒佛交辉,尤为不争之史实。”[7]以灵山寺、开元寺佛教类石刻为例,大颠创灵山寺后,宋景佑元年潮郡许申作《敕赐灵山开善禅院记》(景佑元年,1034)记载了韩愈会大颠一事:“韩吏部刺郡日,自城越海造其庐而谒之。自是五七日聚会,而疏去袁州,留衣物为别。且曰:‘颠师颇聪明,识道理’。”[2]19杨国安先生曾论及韩愈与大颠:“韩愈不仅与浮屠形亲,而且与禅师大颠心契,并因此而崇信佛法。”[14]80尽管韩愈与大颠交往的具体内容、韩愈是否因大颠而崇信佛法还存在争议,但韩愈在潮州与大颠多有来往,因此对佛教有了新的认识是无疑的。到“祥符五年,圣恩赐新译成经二百八十卷。天圣七年,诏改旧护国禅院为开善释院。又平其束堑五十丈,速徙惠阳之松数百,植于山门”,从其赐经、改名、整地、植树的不断发展壮大的历史记载中,可见佛教之地位日益尊隆;从“改护国禅院为开善释院”,我们能体察到佛教思想从庙堂之上潜化入江湖之深,从一种政治意识形态慢慢转变为民间信仰习俗。葫芦山《买石座题记》(天圣元年,1023)载“召众买石座三十个,与往来集善坐起”,可见信徒日众,原来的石座已不够用。宋庆历三年(1043)余靖《开元寺重修大殿记》载“寺之制……凡五百楹,为一郡之表”[2]30,建新殿、饰罗汉像、储圣旨、筑洪钟之盛事,并明言希望开元寺“为一郡之表”。在漫长的历史上,开元寺多次重修、扩建,大多都有石刻文献留存记载。咸淳五年(1269)林希逸撰《潮州开元寺法堂记》记时林式之通判潮州,重建开元寺法堂,追“寺始甚雄,中有子院三十六,绍兴毁于虔寇”之惜,再召众“捐俸金百万……为屋九间,其深丈有六,广三之攀前后诸栋,皆易以石。”可见建炎以前寺院之整体规模大于现在。万历三十二年重修,有《潮州府重修镇国开元禅寺记》除了照常记载寺院重修情况外,更云“嘉靖末,倭夷入寇,村无完宇,纤民携家计安者,藉于寺中伙甚”[4]220,佛寺不但成为当地人的精神信仰和支柱,亦在事实上庇护百姓、造福万民。《潮汕金石文征》共收宋元潮汕金石215例,其中佛教碑刻46通,其他如韩祠(庙)、灵威庙(张巡、许远)、甘露寺、八贤祠、明贶(三山国王)庙等碑记在70通以上,均可见证佛教及多种民间信仰在潮汕的发展与影响。而道教在潮汕的宗教文化发展中处于弱势地位,“就数量而论,潮州城的道观自宋政和年间所建玄妙观到明天启年间所建三官堂,共有11座,皆已湮没,民国以来也再无道士踪迹,而从唐代到民国,潮州地区共创建大小佛寺182座,潮州城中就有98座之多,其中有53座创建时间未详。”①参见陈怿生《潮州古城信仰场所空间衍变研究》,广东工业大学硕士论文,2013年.

二、潮州石刻记录的系统性

潮州石刻记录的系统性体现在它本身整体发展的持续性上,“每一件石刻的文字常常标明撰写或刊刻(撰写或刊刻时间或有差异,有小有大)的具体时间,持续不断的石刻文献通常能反映出某一共同的学科现象或事物的发展过程,体现了一种历史的轨迹,呈现出一个完整的演变过程。”[9]每一个石刻群,自首次刻石,即化天文、地文与人文为一体,使自然之山水成为人文之山水,在自然与人文的双重感召下,后人必前赴后继,宋元明清踵相题刻,逐渐累积此石刻群、乃至该区域的石刻、乃至全国的石刻的文化内涵,完整的、血脉贯通的内涵积累使石刻文献表现出纵向发展的有序性与关联性。“由自然开出人文为文化,扩而充之为文明,承而传之为教化。”[10]229通过石刻文献彼此间的呼应,我们不但可以看到时间的前后相继,还可以看到事件的发展及整个社会进步的轨迹。例如今“韩文公祠”的建筑、移址、演变、发展,是潮汕“景韩”文化的集中体现。

韩文公祠是中国现存最早纪念韩愈的祠庙,始建于北宋咸平二年。宋王象之《舆地纪胜》载:“陈文惠公为韩公祠,为文以招之。”[12]172所云乃陈尧佐于州治金山南麓修“韩吏部祠”并撰《招韩辞碑》一事。而《永乐大典》卷5343《潮州府.祠庙》引《三阳志》云:“州之有祠堂,自昌黎韩公始也。……宋咸平二年,陈文惠公倅潮,立公祠于州治之后。……元佑五年,王侯涤乃立庙于州城之南,榜曰昌黎伯庙,则以庙易祠矣。”历代石刻文献真实、系统地反映了这一历史变迁。元佑五年(1090),太守王涤假守于潮,其《拙亭记》碑文载“建韩庙以尊先贤”,此韩庙即后来苏轼撰《潮州昌黎伯韩文公庙碑》并手书上石之处。碑中记载:“元佑五年,朝散郎王君涤来守是邦……愿新公庙……卜地于州城之南七里,期年而庙成。”[12]223此则史载“以庙易祠”,也是韩文公祠第一次整体搬迁。南宋淳熙十六年(1189)知军州事丁允元认为韩公常游于笔架山并手植橡木,韩公之祠应建于此,遂将城南七里的韩文公祠迁至今址,这是韩文公祠第二次整体搬迁,此后虽代有兴废,但再也没有移址,而韩文公祠历代屡经修营,总数不下20次,大多都能在相关的石刻文献中找到记载。如元初姚然《重建元公书院记》碑文载“戊寅兵火,郡泮与昌黎伯妥灵之地悉皆瓦砾”指南宋末年(1278)元兵南下,韩文公庙毁于战乱。元至正二十六年丙午(1366),潮州路总管王翰重建城南韩公庙,二十七年丁未(1367)春天,重刻此碑。后明成化二十年江朝宗撰记重刻,清惠潮道梁瑶峰国治又手书刻之。[13]333正统八年(1443)王源《增修韩祠之记》“正统六年,巨飓作挠,韩祠堂庶亭榭瓦木尽拔,几成荒墟。源廊新规制,岑缉宫围,夷置街户。海阳丞江仪凤又益泰山北斗之亭于当途……”[14]246记载了该祠因自然灾害损毁并重修的历史;天顺五年(1461)刘炜撰《重修韩文公庙之记》载“惜堂宇肖颓,门庭荒落”,故集乡绅、耆彦捐资易之一新的历史;康熙二十年(1681)叶曾华《重修韩公祠及广济桥碑记》载“迩年以来,鳄海翻波,狼烟频炽”“祠亦舆之俱荒。向之鸟革翚飞,俱变为窜狐牧马之所矣”,故刺史林公祖主持修复的功绩。康熙四十六年(1707)知府许锡龄《韩文公祠堂记》云自丁允元迁祠于韩山“增修者不一其人”。石刻文献以极强的时间延续性反映了韩文公祠因时间、战争或自然灾害等原因产生的兴衰变迁,其位置、名称、规模的变化清楚可知,表现出了石刻记载历史的系统性、全面性。更难能可贵的是,由于石刻载体的稳定、历久特征,这种抽象的、纵深的时间属性转化成具体的、平面的空间排列方式,将千余年的历史沧桑以极具视觉冲击力的方式展示在后人面前。

三、潮汕石刻文献的珍稀性

(一)这些传世作品在其他文体中是缺载的

如元代范梈(字亨父,又字德机)《总管府遗爱堂记》,《元史》本传称范梈“所著诗文多传于世”。顾嗣立称他有《燕然稿》、《东方稿》等,总十二卷。《仟顷堂书目》着录有他的《批选李白诗》4卷、《批选杜子美诗》6卷、《诗林要语》1卷等。但现在只有《范德机诗》七卷存世,其他均已不传。他的文章存世者不多,见于《永乐大典·潮州府》者,包括此文共两篇,另阮元《广东通志》卷214《金石略》还有《海角亭记》等,都是范梈的佚文,对研究范梈很有价值。除了佚文,潮汕石刻中还有许多尚未录入《全宋诗》的佚诗,如宋代王汉《金山诗》。《全宋诗》中录其此类专属以石为载体的文献为数甚多,除了名家不见于史册、文集的佚文,还给许多名不见经传的文人、官员、幕僚留下文名,对于全面地、细致地研究历史,确有极高的参考价值。

(二)某些石刻文献的文史价值极高,产生的影响极大

如苏轼《潮州昌黎伯韩文公庙碑》(元佑七年,1092),翁方纲《粤东金石录》著录云:“有言苏公原碑在道廨旁韩祠者,戊子春始访得之。拂拭积苔,稍辨字划,乃亦非原石也,字摩苏而不工。末具书‘至正丁末春,江西省左右司郎中、兼潮州路总管、兼管内劝农防御事,灵武王那……’,以下不可辨,按潮志是王那木罕,碑阴作翰。”翁方纲厘正了一个重大史实:此碑非苏氏原碑,而是王那木罕重刻,可惜王刻苏碑亦毁于“文革”。《潮州市文物志》载:(此碑)原竖于城南韩山书院内,后书院毁,碑迁于西湖(现高级中学礼堂门口)建一“苏亭”保护,抗战时期日军占潮,将碑挖取,因侵华失败而未遂,碑置于地下。解放后,于葫芦山麓建“新苏亭”竖立保护。十年动乱期间又被砸碎仅存残骸。除王氏重刻外,据《粤东金石录》又载明成化二十年(1484)、乾隆二十四年(1759)重刻苏碑。此两碑今仍存潮州韩山文公祠内,然明刻亦残泐甚矣。碑文载东坡《文集》《永乐大典》,历代古文选本及潮州方志亦多着录,间有异文。这是苏轼于元佑七年六月,接受了潮州知州王涤的请求,替潮州重新修建的韩愈庙所撰写的碑文。碑文高度颂扬了韩愈的道德、文章和政绩,并具体描述了潮州人民对韩愈的崇敬怀念之情。其中“独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅”之碑文,感情充沛,运笔气势万钧,奠定韩愈在中国历史、文学史及文学批评史上不可取代的重要地位,碑文融议论、记述、抒情等表达方式于一体,既有“百世”与“天下”之大开大合的磅礴气势,又以引征、对话细致地描摹人物形象与心理,行文骈散结合,错落有致。王世贞评:“此碑自始至末,无一字懈怠,佳言格论,层见叠出,太牢悦口,夜明夺目,苏文古今所推,此尤其最得意者,其关系世道亦大矣。”15[11]而宋代洪迈认为此碑是唐人写韩愈的碑、传、墓志等文中最卓绝者:“刘梦得、李习之、皇甫持正、李汉皆称颂韩公之文,各极其挚……及东坡之碑一出,而后众说尽废……骑龙白云之诗,蹈厉发越,直到《雅》《颂》,所谓若捕龙蛇、搏虎豹者,大哉言乎!”16[109]

(三)潮汕石刻文献突出地域性与时代性,尤其体现在军事类石刻

关于东南沿海战争的记述,是潮汕石刻文献当中十分有意义的一部分。它完整系统的记载自宋至清潮汕地区在北宋镇压侬智高、南宋抗元、元末抗明、明代抗倭等历史转折的关键时期地方政府与民众所采取的行动、策略,所表现出来的精神、气节与智慧,具有独特价值的珍稀史料。如北宋刻于金山的《郑伸筑城碑》(至和二年,1055)载“皇佑壬辰岁夏五月,蛮贼侬智高破邕管,乘流而下,攻五羊”,而潮州坚固壁垒、筑城自护的历史;《摧锋军记事石刻》(景定四年,1263)记载了绍兴二年(1132)黎盛之乱平定以后,粤东山区叛乱蜂起,朝廷调用大兵镇压。平乱之后,留统制韩京一支军队驻守循州,在相邻各州都分派精兵守卫,名号为“摧锋军”的相关历史,摩崖在汕头市达濠区磊口村濒海石上,此处扼三阳之咽喉,自古为兵家要地。摧锋军驻地在州治北金山,当时殆有警报,故摧锋军将领率所部云州治数十里抵此,而摩崖为纪。海丰后门南山石刻“壮帝居”,南宋景炎三年(1278)宋端宗兵败南逃于此偶住一宿,“圣井古迹”是后人于赵昰饮水井边所题,见证了南宋王朝于穷途末路之际辗转流徙于泉州、潮州、惠州的悲哀。南宋景炎年间(1276-1278),文天祥勤王抗元至潮阳市海门,于莲花峰以剑镌“终南”二字,相传文天祥到达莲花峰时是中午造饭时间,故“南”内是个“午”字。其词《沁园春.题潮阳张许二公庙》乃南宋帝昺祥兴元年(1278年),文天祥以少保右丞相兼枢密使驻兵潮阳,特意前往县城东郊进谒后人为纪念张、许二公而修建的双忠庙,并赋此词抒发其为国献身的雄心壮志。元末潮州总管王翰将文天祥的《沁园春——谒张巡许远庙》词镌刻于《韩山书院记》碑阴,还亲自写下了一段慷慨的《跋》。又葫芦山《三阳兵乱》摩崖石刻(亦名为《林仕猷记事》):“三阳兵乱十有三载,乙巳岁夏五月,省左丞陈公以师克平之摹明冬十一月;江西省郎中王公甩文来摄郡守事,暇日偕佐宾辫、陈伯安、逯时中、周德源、陈子贤、董世清、赵吉延、刘子中、戴希文吟啸于此。时至正戊申正日,教授林仕猷谨志,四明李子宁刻。”[2]161碑文中的“三阳兵乱”指的是陈遂在潮汕抗元称王、坚持战斗的史事,在潮安归湖、揭阳黄歧山,澄海临江寨,饶平石壁岭等地,存下十多处“陈遂寨”,这些文物古迹是当时潮州人民反抗元朝暴政的缩影。当年元将唆都攻占潮州城后,下令屠城3天,居民死之大半。如太平街东门处一向东小巷,只有3户人家隐蔽在废墟之中而幸存,这条小巷后被称为“三家巷”,成为元兵残酷屠城的标志。《补读书庐诗集》云:“不见唆都陷城日,温温潭杆血流红。三家巷口留遗念,记取胡元一劫中。”此碑立于至正二十八年正月三日,约一个月后,潮州全境向明朝大军纳投,这是潮州最后一通元代石刻。明代东南沿海倭寇入乱,留下众多抗倭石刻,在揭阳地都镇桑浦山避倭洞有“种先途”“避倭”“长宁岩”题字。其中“长宁岩”镌于明嘉靖三十九年(1560),据《潮阳县志》:“嘉靖三十七年倭寇逼境……四十二年,倭寇围解。”倭寇在潮阳沿海登陆,深入到揭阳之鮀浦、炮台、海阳之龙湖等地骚扰。有人称避倭洞之第三洞为“长宁岩”,以表示长此安宁之意。潮阳林大春《重建东山灵威庙碑》《平蛮碑》《翁别驾平寇碑》《新建海门莲共营碑》等碑文以生动、详细地笔触记录了地方官兵与夏岭乱贼、漳寇、倭寇及海上逋寇在揭阳、澄海、海丰一线所进行的艰苦斗争。饶平、陆丰市碣石镇、南澳等地留有明清历代总兵的题刻,如明代俞大猷摩崖在陆丰市碣石镇明卫城遗址的“万世太平”,胡时化题“镇海石”,曹都司题“缉获盗贼”;清邓万林题“海阔心雄”“永镇安澜”等。

四、潮汕石刻整理与研究的不足

潮汕石刻本应得到系统的整理与深入研究,但实际情况是人们对它的研究远远不够,现有的研究只是零散的研究,甚至只能算是普及性的研究,成果也极其有限。当代对潮汕石刻的整理,统计有如下几种:陈维贤先生于1965年抄录西湖山碑刻收入《潮州石湖山志·石刻》四十七处,其中许多石刻已毁于文革,幸得已存其1989年论文《潮州西湖山志·石刻·补遗》,另有《潮州西湖山志·石刻·校正》从姓名、职官、题款缺录、文字错漏等方面考《潮州西湖山志》之误;广东省文物管理委员会1998年出版《广东摩崖石刻》,在全省2400余种唐至当代摩崖石刻中遴选263种录入,其中潮汕共60种,该书图文并存,并附有简单的作者考辨,利于石刻文献普及,惜地域甚广,所收潮汕石刻不多,另部分图片为拓片翻印,模糊不清。谭棣华、曹腾騑、冼剑民等2001年出版《广东碑刻集》,其中“汕头地区”部分收录潮州、澄海、饶平、南澳、潮阳、惠来、普宁、揭阳、揭西等地碑刻共118种,然多为明清碑刻;2008年黄迎涛《南澳县金石考略》收录金石文献共131种,后陈嘉顺、黄晓丹《〈南海县金石考略〉未收金石辑目》缉得23种,全面网罗南澳县金石碑刻,是解读南澳县地方史的重要资料。1999年黄挺、马明达著《潮汕金石文征》(宋元卷),结合地方文献与实地考察,收录金石216种,为潮汕金石断代整理较完整的版本,且考证精详,极有价值,惜明清卷尚未付梓。综观古今潮汕石刻整理,目前尚未有完全整理本面世,且石刻文献录入错漏甚多。

1.存佚错定。如金山“拙窝”题字,翁方纲《粤东金石略》云“今皆不可见矣”[13]336,盖当时没入僧房土中,实存(见图1)。翁氏言“惟有题‘拙窝’七言绝句二首,八分书。末云‘嘉定丁丑重阳日,处庵赵清卿”,指赵氏《题拙窝》二首时存。光绪《海阳县志·金石略》:“刻在金山拙窝上,八分书。近建金山书院,埋没土中,仅存三四字可见耳。”《潮汕金石文征》(1999)言“亲往勘踏……然未见此刻,恐已全埋于土中矣”[2]160。欧广勇、伍庆禄《粤东金石略补注》(2012)云“赵清卿诗……今已不存”[13]337,笔者2017年4月访碑,得见此诗现存潮州金山中学朱熹“拙窝”字下,乃整刻切割砌于阶中,或为后时出土(见图2)。

图1 朱熹“拙窝”题字

图2 赵清卿《题拙窝》诗

图3 宋至和《郑伸筑城碑》

2.文题错属。如宋至和筑城碑,翁方纲《粤东金石略》云“在山椒,工人惮于摹拓,未得榻本”,并引王象之《碑目》云:“金山有《始开金城山》及《韩山祠记》,郡中题名并刊于石。”[13]337欧广勇、伍庆禄补注《粤东金石略》云:“《始开金城山》在金山南麓,石刻高三点九米,宽三点三米,楷书。记云:‘皇佑壬辰岁夏五月,蛮贼侬智高破邕管,乘流而下攻五羊……’”,将《郑伸筑城碑》碑文录为《始开金城山记》[13]337,并于后另增补《宋王汉金城山记》云:“王汉金城山记,宋大中祥符五年(1012),太常博士知军州事王汉撰。在金山南麓偏西部山坡,楷书,高二点三米,宽二点三五米,少泐”[13]340。先贤与《粤东金石略补注》将二碑混淆了(见图3)。

3.文字误录:后人在整理出版碑刻时,因未到现场访碑,或是碑文磨灭不清,或是古籍记录有误,以至种种误录,具体来说有添字、漏字、改字、错字、未辨识出等几种情形。如《俞献卿葬妻文》“即以其月十二日堘于此”,《粤东金石略补注》与《潮汕金石文征》均录作“即以其月十二日葬于此”,宋许骞《重辟西湖记》“异崖层出,轻波纹出”,《广东摩崖石刻》录作“异岩层出,轾波纹出”。

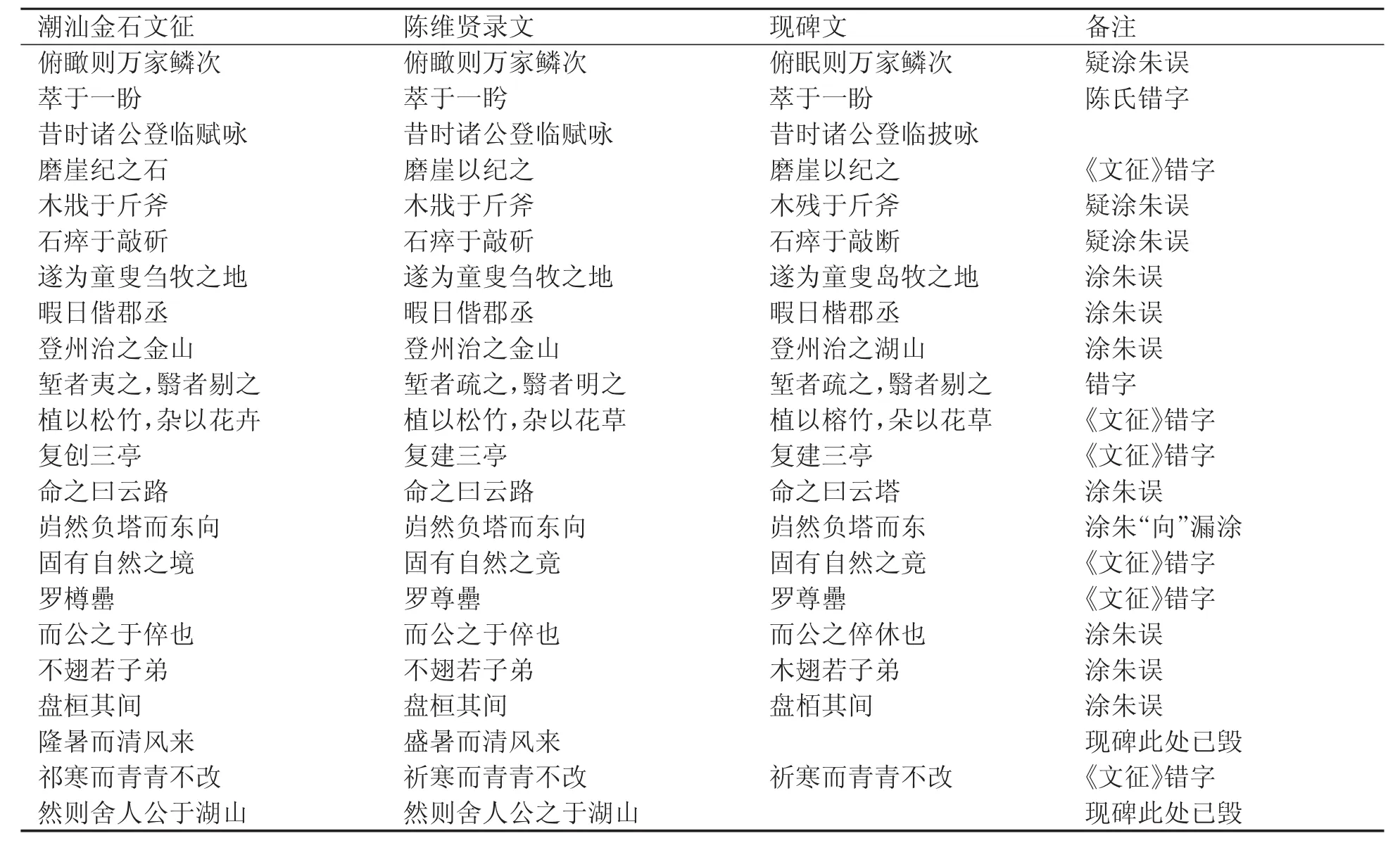

可见碑文误录之普遍。除当代石刻文献整理本中各种文字误录之外,后人为石刻涂朱亦多有谬误,错讹版本公诸于世,必将给石刻文献的传播带来不利影响。尤其在石刻因各种原因陆续损毁的情况之下,录文、照片版本愈多,愈不利于文化传承。姑以湖山宋黄景祥《湖山记》为例见图4,误录见表1。

图4 《湖山记》石刻

4.正文漏录:如《潮州府志》录宋许骞《重辟西湖记》缺录文末“从事郎新签南恩州军事判官厅公事许骞谨记,门生迪生郎潮州录事参军林克忠谨书”[17]44一句,作者朝代署为“元南恩州军事判官”。阮元道光《广东通志·金石略》载许骞《惠州重建西新桥记》,案云:“许骞,潮阳人,申之八世孙,登绍熙四年进士。”[12]321可知许骞乃宋绍熙间人,非为元代。光绪《海阳县志》《西湖山志》;《潮汕金石文征》朱熹拙窝题字,仅录“拙窝”二字,署名“晦翁为子晦书”缺录。子晦乃朱子在潮弟子廖德明。

5.地点误录:广东碑刻集于“汕头地区”中“一、潮州石刻”条目下有“(四)葫芦山石刻”11种,又有“(七)南岩石刻”2种,实则南岩位于葫芦山西侧,乃其属地之一。南岩修有南岩寺,寺内又有天然岩洞,怪石嶙峋的南岩及摩崖石刻浑然一体,历代题咏亦多。

表1 《湖山记》碑文误录情况

6.人名误录:如《广东碑刻集》载《皇明嘉靖乙卯科题名》,录“马有冀:潮阳人”,原碑为“马有翼:潮阳人”,《大明万历壬午科题名》录“黄士凤:揭阳人”,原碑为:黄仕凤:揭阳人。

做石刻研究离不开田野考察,前辈付出了艰辛的努力,多方走访,四处勘踏,研读碑文,取得了宝贵的成果,为后学奠定了良好的基础。石刻文献包罗万象,在整理中存在错漏,并不一定是整理者不负责任或学术素养不够。如何进一步完善潮汕石刻文献的搜集、整理与研究,挖掘潮汕石刻文献的特点与价值,是研究潮汕文化、岭南文化中极有意义的一笔,值得学界同仁共同关注。