也谈翻译家沙博理的“红色”翻译诗学观

——以沙译《新儿女英雄传》为例

聂 炜,张白桦

(内蒙古工业大学外国语学院,内蒙古 呼和浩特 010080)

“红色”小说,也即“革命历史小说”,专指1942年在《延安座文艺座谈会上的讲话》以后创作的,以1921年中共建党至1949年中华人民共和国成立这段历史为题材的小说,“红色”小说最能代表这一时期中国文学的成就,此时国家对外翻译的题材也以“红色”小说为主(黄子平,2001:20),目的是为了对外传播中国文化,树立新中国的良好形象(王晓燕,2013:30)。沙译《新儿女英雄传》作为在美国发行的第一部中国“红色”小说,其开拓海外市场先行性的价值与意义,为当下“中国文化”走出去具有一定的借鉴价值。

在上世纪八九十年代,以安德烈·勒菲弗尔(Andre Lefevere,1945-1996)为代表,统领翻译研究的“文化转向”,使得翻译跳出了语言学研究的桎梏,开始向更多元的领域拓展。以文化学派翻译理论为代表,所开启的翻译的“文化转向”使得学界开始从宏观的文化、行为视角看待翻译活动,其中尤以勒菲弗尔的“操纵”(manipulation)理论为译学界所争相研究的对象,而“诗学”作为“操纵”理论三大要素之一,近年来,随着翻译批评的“行为”转向,为译学界广泛研究的对象。

一、翻译观研究之于翻译研究

翻译学在发展成为一个独立的学科过程中,詹姆斯·霍姆斯(James Holmes)的论文《翻译学的名与实》(the Name and Nature of Translation Studies)影响深远,根茨勒(Gentzler)在其专著《当代翻译理论》(Contemporary Translation Theories)中认为霍姆斯的该论文是该学科的奠基之作。而在翻译学的发展中,霍姆斯所提出的整体框架,描绘了翻译学的范围,后经以色列翻译学者图里(Gidoen Toury)呈现出来。(详见图1)

霍姆斯图中“纯理论翻译学”下的描述分支就是所谓的“描述性翻译研究”,其考察的对象主要有:翻译作品、翻译功能、翻译过程。这与学界对翻译家研究探索出的翻译家研究范式几近相似。作为翻译史研究下的一个分支,翻译家研究近年来为学界所“追捧”。翻译史研究以翻译家为重点研究对象,因而翻译家研究具有翻译的理论和描写意义,对翻译学科的发展起到了回顾与概述、批评与瞻前的作用(穆雷,2009),对翻译史研究起到了丰富与补充的意义。

图1 霍姆斯翻译学结构图[1]10

我国对于翻译家系统性的研究探讨始于20世纪80年代(穆雷,2003),近30年来,探索出了逐渐清晰的研究脉络,即从5个方面分析与描述研究所要交代的问题,即为何人?为何译?译什么?如何译?译效何如?虽然探索研究翻译家的研究范式日益规范,但研究所存在的问题却日益凸显,具体表现在:对研究对象的选择过于集中在名家名著上,疏于对隐形价值翻译家的挖掘与探索;研究途径浮于表层的史料钩沉,缺乏相应的理论支撑;研究维度囿于单一层面的个体活动,缺乏多维度的探讨以及历时与共时性的研究。

翻译观作为翻译家研究范式中的重要组成部分,其同样具有翻译的理论与描写意义,在一定程度上,对翻译学的研究起到了总结与丰富的作用,翻译观研究作为描述性翻译研究的一种,其结果往往具有支持理论翻译研究,衍生出普遍理论,或者更有可能衍生出针对各种翻译限制的专门理论[1]11。

二、翻译与诗学观

(一)“诗学”起源与发展

“诗学”最早源于亚里士多德(Aristoteles,384BC-322BC)的《诗学》,这一时期的“诗学”停留在“模仿”与“再现”概念上,亚里士多德并没有一个明确的定义。国内对于“翻译诗学”研究仅有为数不多的学者(许均1995;费小平2005;杨柳2009),他们看到了在对译本进行分析时,要更多地从译文本中心文化对译者译作产生的影响。国外对于“翻译诗学”的研究,最早是由捷克斯洛伐克的学者们,基于俄国形式主义的诗学观将“诗学”引入翻译(吴涛,2011),但“翻译诗学”这一术语的提出是出现于上世纪90年代的美国主流学术界,美国诗人、翻译家威利斯·巴恩斯通(Willis Barnstone)在其著作《翻译诗学:历史、理论、实践》(The Poetics of Translation:History,Theory,Practice)中将诗学概括为:艺术的形式问题,如可译论、忠实性、翻译方法等;翻译的分类或变体、理论和方法;各学派中的诗学观[2]6。

(二)勒菲弗尔的“翻译诗学观”

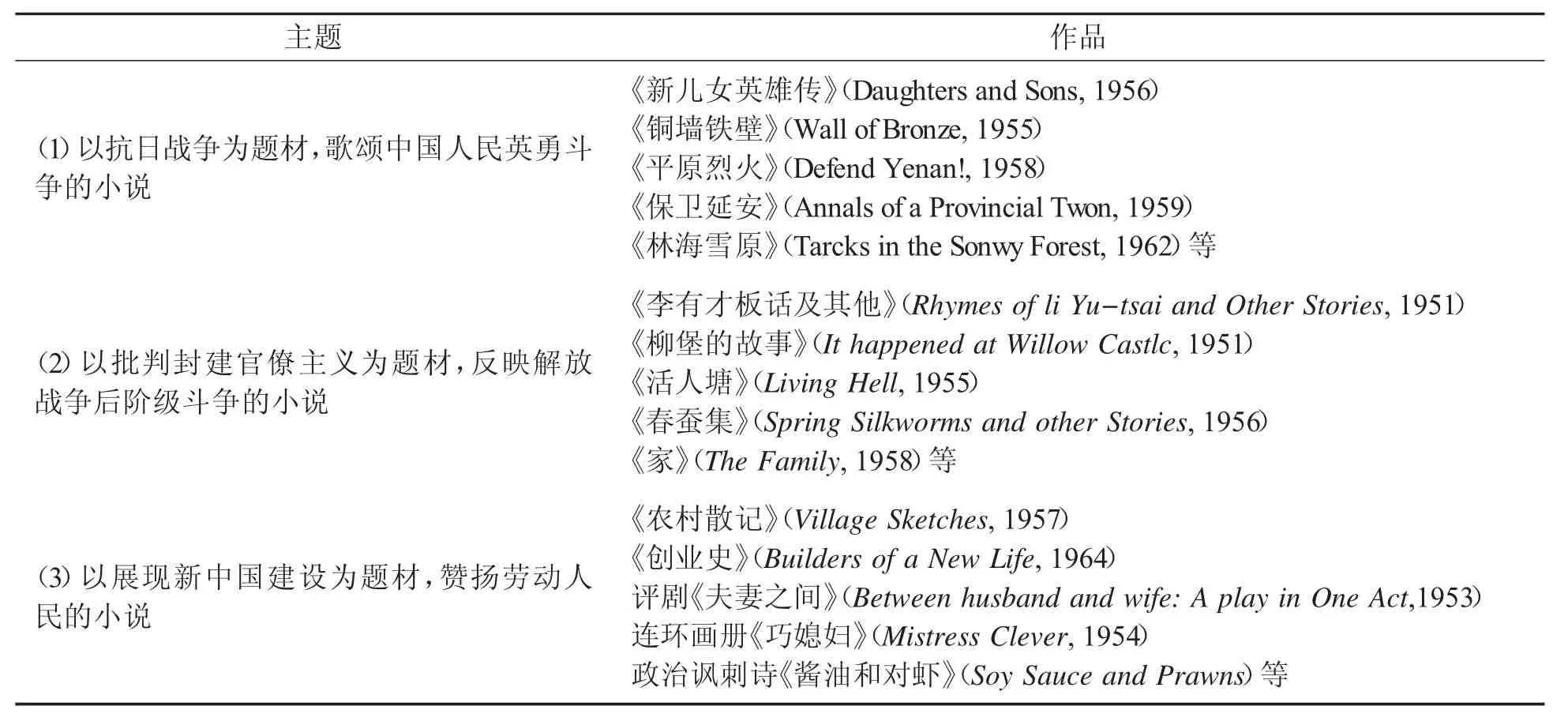

安德烈·勒弗菲尔(Andre Lefevere),比较文学家、翻译理论家,原为比利时学者,后来前往美国的德克萨斯大学奥斯汀分校任职。1992年,他在其专著《翻译、改写以及对文学名声的操控》(Translation,Rewriting,and the Manipulation of Literary Fame)一书中,着重引入了“改写(rewriting)”这一概念,并主张“翻译就是对原文的一种改写,无论出于何种目的,所有形式的改写都反映出了译者特定的意识形态、其所处的社会以及该社会对文学操纵的特定方式”[3]。他把翻译放到政治、意识形态、经济和主流诗学中加以探讨,在他看来,翻译要置于文学系统内部才被赋予一定的功能,而文学系统受制于两方面因素:一定程度决定主流诗学的文学系统内部的专业人士,以及一定程度决定意识形态的文学系统外部的赞助行为(patronage),具体关系网络如图2:

图2 文学系统内外制约因素[1]183

一个时期的专业人士如批评家与评论家影响着一个时期的作品接受情况,从而在一定程度上影响了学者与教师所研究的作品,进而对诗学起到了决定作用[1]183。勒菲弗尔在论及“诗学”时,分析了与之相关的两个要素:文学手法、对文学职能的看法[1]185。文学手法通常包括了:体裁、象征、主题、叙事情节和人物。对文学职能的看法指的是涉及文学与文学所处的社会系统的关系,简单来说就是在作为整体的社会体系中,文学的角色的塑造是什么,或者应该是什么。

三、沙博理及沙译《新儿女英雄传》

(一)“博学明理”——沙博理的生平

沙博理(Sidney Shapiro,1915-2014),美裔中国籍犹太人,出生于美国纽约布鲁克林由于家境殷实,从小沙博理就接受了良好的教育,精通美国文化。1941年沙博理应征入伍,偶然接触到了中文,这一神秘而又古老的语言趋使沙博理在1947年只身一人来到中国[4]600。

沙博理在中国半个多世纪的翻译生涯,不遗余力地推介中国的文化“走出去”。纵观沙博理在华的翻译生涯:1951年,受聘于对外文化联络局;1953年,担任《中国文学》的翻译;在1963年经周恩来总理亲自批准获得中国国籍后,1972年,转入外文局的《中国画报》杂志社担任汉译英翻译工作;1983年退休后,当选为第六、七届全国政协委员[3]580,此后分配在全国政协的新闻出版委员会。沙博理在中国的50多年的翻译生涯,对外译介的中国经典著作高达数千万余字,可谓译作等身,大多质量上乘。(方梦之,2017)半个多世纪对外传播中国文化的事业,为沙氏赢得了广泛的赞誉与殊荣,2010年,耄耋之年的沙博理被授予“中国翻译文化终身成就奖”,为获此殊荣的唯一外裔译者,同年荣膺年度“影响世界华人终身成就奖”。2014年10月,沙博理于北京家中病逝,享年99岁,同年中国外文局宣布建立沙博理研究中心,下设中国海洋大学研究基地,以更好地推进对沙博理和对外传播领域成果的学术研究。

(二)“开山僻路”——沙译《新儿女英雄传》评介

由袁静和孔厥合著的《新儿女英雄传》,作为反映抗日战争初期白洋淀农民英勇抗战的章回体长篇小说,正逢时宜地贯彻了毛泽东在延安文艺座谈会发表的讲话精神。从抗日战争爆发,到新中国成立,是中国现代文学发展的十年(巩璠,2006)。战争的意识形态影响了中国现代文学的格局,这场全国范围的国殇,让中华民族承载了太多痛苦与磨难,文人墨客纷纷执笔鼓舞士气,歌颂誓死不屈的民族精神,诸如《新儿女英雄传》这类“红色”文学为代表的文学作品,撇开其叙事框架的模式化与单一性,但其在特定的历史语境下,却能表现出民族精神的多样性。正是这种特殊的文学作品,迎合了战时国家所需要的文学样式,也成为中国文学史上,独树一帜且不可复制的文学高潮。这种以“红色”“战争”主题的文学,潜移默化地处于一种“服务性质”“工具性质”的境地,是墨客出于内心深处的、自发性的要求,同样也是历史语境下,抗战与文学、诗学的有机结合。

《新儿女英雄传》是沙博理完整翻译的第一部中国小说,当时是以连载的方式,刊载在中国第一份对外期刊《中国文学》(Chinese Literature)上。1952由美国出版社LibertyPress在北美出版,1958年由外文出版社在国内出版,其成为了在美国乃至西方出版发行的第一部“红色”出版物。《新儿女英雄传》(Daughters and Sons)虽没有得到大量出版(任东升,2016),但它的发行,让西方读者看到了浴血奋战、不屈不挠的中国人民的英雄气节,这一“陌生”“异质”类的题材无疑给西方读者带来了一定的冲击。

四、沙博理的“红色”诗学观初探

(一)“红色”文学题材中的“诗学观”——“展现一个真实、进行中的中国”

勒菲弗尔在其著作《翻译、改写以及对文学名声的操控》(Translation,Rewriting,and the Manipulationof Literary Fame)对“诗学”的定义中,包含了“文学题材”这一要素。勒菲弗尔认为,翻译从来就不是在真空中进行的,诗学是影响译者创作的主要因素之一,而“诗学”又可以从狭义上区分出社会主流诗学观和个人诗学观,而译本的选择,往往透露出了译者强烈的个人诗学观。

沙译《新儿女英雄传》(Daughters and Sons)的创作背景,正值新中国成立,全国各项事业亟待“重整旗鼓”,中国的翻译事业也亟待规范化,文学翻译的首要任务是服务社会主义建设,换言之,也就是“保卫和建设新生的社会主义国家”(刘彬,2010)。政府机构直接介入、大政方针的指导,成为了这一时期翻译活动的特点(魏瑾,2009:31)。作为中外文学交流出版的主要阵地,外文局下属外文出版社的《中国文学》成为了这时期译作传播的唯一官方载体。借助Munday的“文学系统内外的制约因素”图,这一时期的“赞助行为”决定了社会主流意识形态的形成,而作为内部的“专业人士”,主流诗学的形成,离不开外部意识形态的影响。沙博理作为“专业人士”中的译者身份,其个人诗学观必定受到了此一时期意识形态的影响,反过来,译者群体的诗学观,又组成了这一时期的“主流诗学”。既然这一时期的意识形态核心是为国家政治服务,那么译者在选择译本,进行翻译活动时,其题材、主题的选择,也就透露出了其个人的“诗学观”。据笔者统计自1951年到1966年,沙博理以署名或匿名的方式,在《中国文学》上刊登的译著达124篇,涉及111部文学作品,按照题材与主题,可大致做以下划分(见表1):

表1 沙博理在《中国文学》上刊登译著情况

从主题来看,沙博理更倾向于以战争前后的题材为主,从而向世界展现浴血奋战、不屈不挠的中国英雄形象,如《新儿女英雄传》《保卫延安》等历史革命“红色”文学。但诸如老舍的《家》《李有才板话及其他》等以阶级斗争为题材,反映中国人民敢于斗争、不畏压迫、追求平等的形象的小说也有所涉猎。在沙博理的回忆录《我的中国》(My China)中,沙老也曾透露:“我喜欢我们的革命文学,因为它敢于对落后的、不好的东西,该反抗的就反抗,我佩服这个,所以我自然而然的喜欢这些革命文学”。这也是“个人诗学观”最直接的体现。从这一时期,沙博理所涉猎的文学体裁、所反映的主体来看,其“红色”翻译诗学观总结来说,就是“展现一个真实、进行中的中国”,目的是为了向西方世界展现一个“崛起中”的中国。

(二)“红色”翻译手法中的“诗学观”——“忠实性的再创造”

1.“异化”为主。劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti,1953-)根据自己翻译意大利实验派诗歌和小说的经验在《译者的隐身》(The Translator’s Invisibility)中用“隐身”(Invisibility)来“描述当代英美文化中的译者的状况与活动”(Venuti 2008:1)时概括地分出了两种方式,即“译者倾向于将译文译成‘流畅’、‘地道’、‘可读’的英语,从而造成一种‘透明的幻觉’”和“目标语文化选择下这种典型的翻译文本来阅读:译文看上去根本不像是译文,而是‘原创文本’,那么它就会收受到多数出版商、评论者和读者的青睐。”[1]207这在韦努蒂(Venuti 1998:31)看来,是因为“作者占主导地位的观念”形成的,而这种观念也使得“译作在学术很少被认为是一种文学形式”。时至今日,翻译的文化转向研究,使得译者的地位得到了认可,翻译文本不再被当作是一种派生,而成为了一个国家一个时期的主流诗学组成成分。

韦努蒂选取了归化与异化两种翻译策略来探讨译者的“隐身”,而这两种翻译策略本身都涉及对源语文本和翻译方法的选择问题。无论是翻译方法还是翻译策略的选取,最终都体现在了译者的译著中,同时也是译者“个人诗学观”的体现。韦努蒂认为归化主导着英美的翻译文化,并感叹说归化的翻译现象是“用种族中心主义思想,迫使外语文本遵从目标语文化的价值观”(Venuti 2008:15)归化策略要求将译文的异质性成分最小化,施莱尔马赫将这一概念描述成“尽可能让读者安居不动,使得作者靠近读者”。[1]208韦努蒂认为,对源语文本进行挑选,选取易于使用归化方法的文本进行翻译,其背后实则隐藏着对本土文学经典的拥护。

韦努蒂倾向于赞同异化的翻译策略,并认为异化是一种“极为可取的战略性文化介入”,让目标语读者意识到了源语文化中的异质成分,从而将“读者送到国外”。韦努蒂认为异化的翻译策略,通过陌生化或异质性的翻译风格,使译者显形,凸显出源语文化的异质性身份,韦氏视其为一种反击英语世界“暴力”的手段。而纵观学界对异化策略的态度,在中国文化“走出”战略中,支持异化翻译策略的呼声日渐高涨,而这种策略也为处于“红色”翻译时期的沙博理所青睐。

《新儿女英雄传》作为一部极具中国“红色”文学色彩的代表作,其中有大量的“红色”术语,而沙博理为了保留其“异质”成分,多采用了直译方法:

原文:“咋着,正规军看不起游击队?”[7]411

沙译文:So the regular army looks down on the guerilla?[6]338

沙博理将源语文本中“正规军”(原指的是中国人民解放军)直译成了“Regular Army”,在译语文化中,读者由于缺乏对中国国共两党的历史的了解,貌似容易一头雾水,但根据前后文语境,读者又能理解。再如:

原文:白军敢来?它能招架得住?[7]37

沙译文:Does the White army dare to come?[6]44

“白军”一词原指国民党军队,在口头上,与中国人民解放军的“红色”军队形成对比。沙博理将“白军”直译为了“White army”,但只要有中国抗战时期文化的背景的译入语读者,就能知道“白军”的所指。

在当下中国文化“走出去”战略中的大背景下,文化实力的输出彰显了一个国家的软实力强弱,而在翻译过程中,必然存在着源语文化和译语文化由于经济强弱而存在的“边缘”与“中心”,这就要求译者通过保留一定的异质成分,借助语境或者其他手段如加注等的翻译技巧,做到译文在译语文化中的不卑不亢,保留其特殊的“异质性”,让读者学会向源语文化靠近,达到文化输出的目的,学会在对原文“忠实”的前提下,进而“再创造”。

2.“增加”(amplification)为辅。增加法作为翻译技巧的一种,其往往体现出了译者对于源语文本的理解和对译入语文化读者接受的考量,也就是其“个人诗学观”的一种体现。由于“红色”文学题材的“异质”性,“红色”术语往往无法给传达目标读者其深层涵义,而必要的“增加”,补充说明,可以增加读者的阅读快感,提高译文本的可阅读性。

在沙译《新儿女英雄传》中,沙博理大量采用了“增加法”以对一些晦涩难懂的“红色”术语予以解释说明。如:

原文:马上有好些小伙,奔高阳投八路去了。[7]7

沙译文:Immediately,dozens of youngmen wanted to enlist in the“Pa Lu,”as the Communist English Route Army was then called.[6]44

“八路”,全称为国民革命军第八路军,隶属国民革命军战斗序列,是中国共产党领导的抗日部队,中国人民解放军前身之一。在沙译本中,沙博理创造了一个新词,将其音译为“Pa Lu”,并表明了脚注,进一步解释道:In the liberated area the term“Pa Lu”(Eighth Route)was often used synonymously for all Communist-led military and government organizations.

这种“创造性”的“音译”,在很大程度上保留了源语文化的“异质”性,也起到文化传播的目的,通过这种方式,“八路”这一极具中国特色的文化负载词,被译语文化读者所了解与接受,译语文化的读者也能通过沙博理的注解更好的理解。再如:

原文:大水在本村农会里也当上了干部。[7]17

沙译文:Ta-shui become a“cadre”(as workers in government units and people’s organization arecalled)in the Association in Shenchia.[6]21

“干部”一词在中国“红色”文学中经常出现(王晓燕,2013),沙博理在译语文化中选取的“Cadre”一词,在译语文化中,通常指“为了特定目的而特别选取或训练的一小群人”(a small group of people who are specially chosen and trained for a particular purpose),这与源语文化中的“干部”多少有点出入,因而,沙博理在进一步解释到:在政府单位或人民团体中任职的人员。源语文化中的“干部”一词,在“红色”文学作品中往往带有政治含义,沙博理通过对其进行近一步地解释,使得译入语读者能清楚地理解“Cadre”在源语文化中的深层含义。文化“输出”一定程度上来讲是是一种意识形态、诗学的“输出”,它在一定程度上影响了特定的意识形态与诗学,反过来又被特定的意识形态与诗学所构建。

社会的主流诗学往往影响着一个时期的文学出版,但个人的“诗学观”却构成了译者独特的译文风格,沙博理以直译的翻译方法、异化的翻译策略为主,绝大程度地保留了源语文化中的“红色”文化,在保证“忠实性”的情况下,又对译入语文化进行了“再创造”,通过“增加”注解的方式,保证了译入语文化读者的阅读快感与流畅性。是一种“忠实性的再创造”诗学观。

沙博理作为中国翻译史上特殊的翻译家,作为其成功在海外出版的《新儿女英雄传》,是新中国成立后的第一部外译“红色”小说,其价值与意义理应受到学界足够的重视与广泛研究。近年来,随着外文局在北京成立的“沙博理”研究中心,标志着学界对沙博理研究得到了国家层面的支持,作为翻译家研究的重要组成部分,对于沙博理独特的翻译诗学观、翻译思想的探索与总结势必会引起学界足够的重视。