变革中的硕士生培养目标:概念、动力与行动

袁本涛 杨佳乐 王传毅

变革中的硕士生培养目标:概念、动力与行动

袁本涛 杨佳乐 王传毅

与本科生和博士生教育相比,目前针对硕士生培养目标还缺乏系统研究。通过文献梳理发现,第一,存在“纵向延伸”与“横向扩展”两种培养目标的操作性概念,二者各有利弊;第二,培养规模扩大、培养结构调整、知识生产方式转变和产业需求迭代均是推动硕士生培养目标变革的动因;第三,变革硕士生培养目标的行动包括通过招生改革提前引导生源分流,通过课程改革更新学生所需的能力素质,通过倾听多方声音保障变革的有效落实。未来在变革硕士生培养目标时可兼顾横纵两种概念,综合考虑内外部动力因素,从招生机制、课程教学和参与主体等方面着手,同时还需考虑培养目标的学科差异。

培养目标;硕士生;变革动力;变革行动

12世纪的巴黎大学授出世界上第一个硕士学位,最初是一种大学间教师身份的认可,直到对注册时间、课程学习和学位论文做出明确要求后,硕士学位才正式被视作实质性学位(earned degree),完成了由执教资格向学业认定的转化。但在三级制学位体系中,硕士生培养目标长期处于一种尴尬的“三明治”地位,本科后学位、通往博士的过渡学位、独立的终结性学位多种定位并存,质量标准各异,使得硕士学位的合法性和含金量屡遭质疑,美国大学协会(AAU)曾分别于1910年、1935年和1945年三次聚焦硕士学位,批评硕士生培养目标的模糊与混乱[1-3]。

国内学界已对本科生培养目标的基本理论、形成、历史演进、问题与挑战以及战略调整等方面进行了系统研究[4],在研究生教育层次,中国博士质量分析课题组也于21世纪初对我国博士生的培养状况进行了大规模调查[5],无论是从基于知识扩展的产品视角还是从基于学术规训的过程视角来看,博士生教育培养未来学者的目标均是清晰明确的。然而,当前我国硕士生教育的培养目标现状如何,哪些因素会推动硕士生培养目标的变革,以及怎样实现硕士生培养目标的变革,目前仍缺乏对此类基础性“元问题”系统、详细的回答。美国的硕士生教育在世界范围内享有盛誉,为该国经济社会发展供给着源源不断的高层次人才,被誉为“无声的胜利”[6]。鉴于此,本研究选择美国作为对标,通过梳理中美两国硕士生培养目标的概念内涵、变革动力和变革行动,期冀为我国重塑硕士生培养目标提供思路。

一、培养目标的概念内涵

1. 纵向延伸的培养目标

研究硕士生培养目标首先要明确的问题是,什么是培养目标。培养目标是对培养活动想要达到的预期结果的一种现时描述,这一理论概念国内外已达成共识,存在分歧的是培养目标的操作概念。在美国研究生教育语境下,未有与国内所指的培养目标明确对应的概念,相关的表述有Vision、Mission、Goals和Objectives等,不同院校或不同培养项目的培养目标通常不会面面俱到,而是有选择、有侧重地进行陈述。对于四者的关系,克莱登·泰勒(Clayton Taylor)将其形容为密切联系的金字塔,位于顶端的是vision,之后依次为mission、goals和objectives,整个金字塔表现为“向下兼容”,即上位目标规范、引领着下位目标。具体而言,vision规定了未来5~10年总体的战略规划;mission是对为实现vision所要进行的日常工作的概括性描述;goals通过对mission进行分解,详细阐述了不同的努力方向,其制定通常需要满足SMART原则,即明确(specific)、可量化(measureable)、可操作(actionable)、相关(relevant)以及具有时间约束(time-constrained);objectives则是为实现goals所采取的具体行动措施[7]。

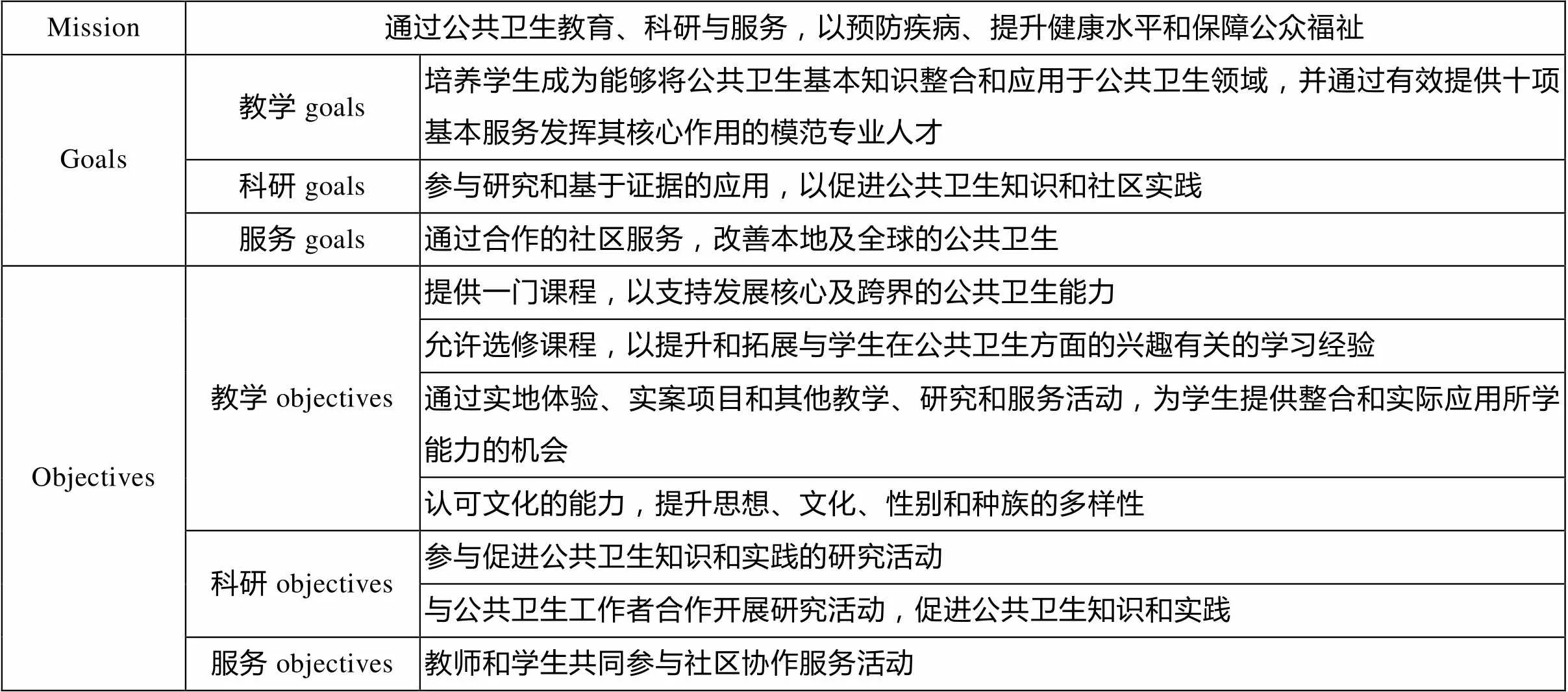

脱离培养过程探讨培养目标容易造成目标与实践的割裂,陷入政策文本定位清晰而实际操作模糊混乱的泥沼。表1以密苏里州立大学的公共卫生硕士(Master of Public Health,MPH)为例,展现了上述几个概念的实际应用情况。可以看出,美国的硕士生培养目标呈现为纵向的目标体系,通过培养任务的层层分解,从vision或mission层面的抽象概括,具体化为goals层面的操作方向,最终下沉至objectives层面的教学、科研以及实践活动。

2. 横向扩展的培养目标

国内倾向于平行陈述培养目标的概念内涵,偏好横向组成的不断扩展,但较少考虑进一步向下延伸,以寻求与培养实践的对接,培养目标因而沦为符号性、象征性的“空中楼阁”却难以落地。如我国一流大学的本科生培养目标累计提及家国情怀、理想信念、身心健康、基础扎实、能力突出、创新精神、视野宽阔以及素质养成九大特质,所培养的人才涵盖“引领者”“复合者”“国际者”“创新人”“应用人”和“学术人”六大类型[8]。薛天祥在《研究生教育管理学》一书中,将研究生培养目标解构为研究生的质量标准或培养规格两个方面[9],胡玲琳则将其细化为研究生在知识、能力、素质结构上所要达到的基本要求和规格标准[10],苏君阳进一步提出研究生培养目标应包含知识、方法、发展和伦理四个方面,即研究生教育不仅需要传授知识和训练研究能力,还需要培养学生学会创新和做人[11]。随后,研究生培养目标的内涵不断得到丰富,总体上划分为人才培养规格和人才培养定位两方面,前者包括知识、技能和素质三个维度,规定了所培养人才的知识、技能和素质结构,后者包括区域定位、行业定位、职业定位和类型定位四个维度,规定了所培养人才的类型、特点及预期期望[12]。

明晰概念内涵是进一步展开研究的逻辑起点。国内侧重横向扩展的培养目标高度凝练,但这种本质上的列举法可能存在维度重复或遗漏、可操作性差等弊端。相较之下,美国纵向延伸的培养目标则提供了新思路,其金字塔形的培养目标体系既涵盖总体规划,又通过层层分解逐步落实,从而有效贯通了目标与实践。但同时也需清醒地认识到,采用纵向目标的潜在风险在于,由于要求具体所造成的自由度损失,即可能导致培养目标的弹性和包容性不足,无法根据内外部环境变化做到灵活调整。

表1 密苏里州立大学公共卫生硕士生培养目标体系

资料来源:Missouri State University. Master of public health vision, mission, goals and objectives. https://www.missouristate. edu/mph/mission.htm.

二、硕士生培养目标的变革动力

1. 规模结构的调整

研究生教育层次结构的调整是硕士生培养目标演变的内在动因之一,博士学位的出现与发展迫使硕士学位必须重新思考自身定位。1642年哈佛大学授予美国第一个硕士学位,但当时的硕士学位只是神学等领域的执教资格,并非需要修习一段时间来攻读的实质性学位。直到1859年密歇根大学授予美国第一个实质性硕士学位后,硕士学位头衔才获得学业认可,从“执教资格”(a license to teach)转向“执教职责”(an obligation to teach)[13]。虽然不久后,诞生于德国的现代意义上以科研为中心的学术型博士学位开始传入美国,博士学位逐渐取代硕士学位培养高校教师的功能,但由于当时博士生培养规模并不大,1880年博士学位在研究生教育中所占的比例不足一成(见图1),难以完全满足高校的教职需求,因此,文理硕士教育仍承担着培养学术教职人员的任务。到1900年,博士学位授予数占比已接近20%,部分硕士学位特别是传统文理学位沦为进入博士阶段的过渡学位。

此外,硕士生培养规模自身的扩大以及类别结构的调整也加速了硕士生培养目标的分化。二战后,美国的硕士学位授予数激增,先后经历了1940~1960年、1960~1980年、1990~2010年三次大规模扩张,分别增长了178%、310%和110%(见图1)。培养规模的扩大意味着硕士生源和毕业生去向的多样化,同时也决定了需要多元化的培养目标以应对培养对象的异质性。卡特(Cartter)认为,学生接受研究生教育的目的更多是为了获得某一领域的专业知识和技能,从而提升人力资本,故研究生教育更接近经济学话语中“投资品”的概念[14]。因此,美国硕士生培养目标转向的趋势之一即由“教学中心”向“学生中心”转变[15],强调硕士生教育要以学生为中心,关注教育经历对学生个体发展的增值性效用。

而专业学位的繁荣则为硕士学位成为面向众多领域的、独立的终结性学位奠定了基础。根据美国研究生院理事会(Council of Graduate Schools,CGS)的统计,仅1970~1975年该国就新设立了1560种硕士学位,且新设学位以专业硕士学位为主[16],学位类型的多样化自然带来培养目标的转变。到1986年,圣约翰大学院长朱迪斯·格莱泽(Judith Glazer)发表了一份全面的硕士学位文献回顾,名为《硕士学位:传统、多样化和创新》(The Master’s Degree:Tradition,Diversity,Innovation),认为硕士生教育正在经历由传统文理培养范式向多种专业学位并存范式的转型,培养目标更强调实践性而非理论性[17]83。

图1 1880~2020年美国硕士学位授予数及博士学位占比情况

数据来源:根据美国教育统计年鉴(Digest of Education Statistics 2016)数据整理所得。

2. 知识生产方式的转变

研究生教育肩负着高深知识生产的重要使命,知识生产方式的变革天然成为驱动硕士生培养目标发生转变的内在因素。吉本斯(Gibbons)等于20世纪末在《知识生产新方式:当代社会中科学与研究的动力学》(the new production of knowledge:the dynamics of science and research in contemporary societies)一书中提出知识生产方式正在由模式1向模式2过渡[18],而模式2的特征与格拉泽所概括的四种硕士学位变革动力机制中的三条[19]表现出高度对应(见表2),第四条则阐述了科技进步对硕士培养的形塑。进入21世纪后,凯瑞亚尼斯和坎贝尔(Carayannis & Campbell)又进一步提出知识生产模式3,强调了创新网络和知识集聚两个要素[20],这与我国目前硕士教育培养应用型、复合型人才的呼声不谋而合。

以知识生产的跨学科趋势为例,学术部落间边界的模糊融合直接催生了跨学科硕士项目的兴起,硕士生教育开始强调培养整合多种知识领域的跨界人才。在人文社科领域,博雅文科硕士(The Master of Arts in Liberal Studies,MALS)项目为学生提供了同时在人文、艺术、自然科学和社会科学领域进行多学科研究的机会[17]79。在自然科学领域,传统的硕士学位倾向于建立在单学科的基础上,属于本科生教育的延伸或是为博士生教育做准备,如生物科学、物理学和化学。而专业科学硕士(The Professional Science Master,PSM)项目则旨在帮助学生为从事雇主满意的高级科学工作做好准备,其本质是科学研究、技术创新和商业管理的交叉融合[21]。PSM项目最早于1997年在阿尔弗雷德·斯隆基金会的资助下进行试点,该项目整合了科学、数学、管理、法律或其他专业领域。同年,凯克应用生命科学研究所推出了类似的PSM项目,以培养能够将基础科研发现转化为实际应用,从而提升人类健康的科学家和工程师。2013年专业科学硕士招生与学位授予情况调查结果显示,当年已有130多所高校设立了PSM学位,学位点总数超过300个[22]。

表2 知识生产模式2与硕士生培养目标变革动力的对应关系

资料来源:根据The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies和Professionalizing graduate education: the master’s degree in the marketplace整理所得。

3. 产业需求的迭代

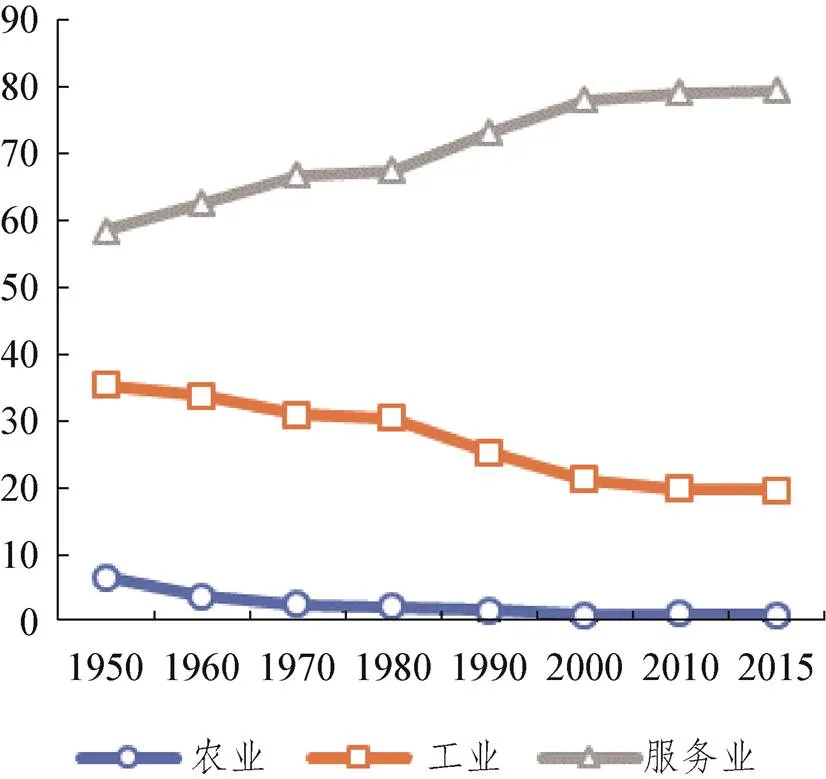

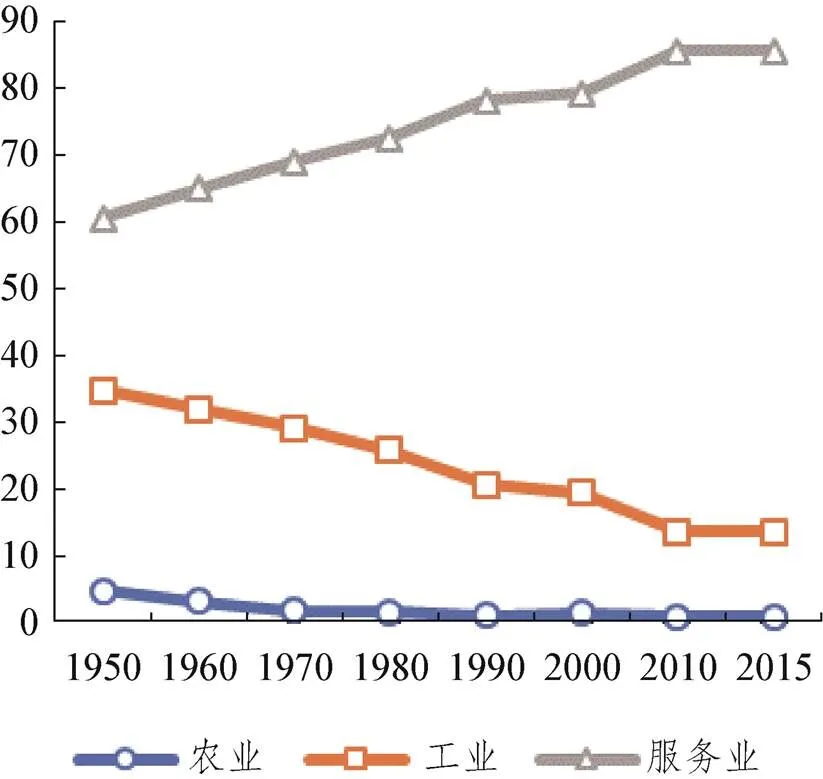

人类历史上的数次产业革命颠覆了社会发展的既定轨道,产业需求的剧烈变迁是引发研究生培养目标变革的根本性外部动力。按照中国科学院中国现代化研究中心的划分标准,产业结构共涉及农业经济时代、工业经济时代、服务经济时代和知识经济时代四个阶段,农业①增加值比例大于30%且农业劳动力比例大于50%,表明处于农业经济时代;农业增加值比例小于15%且农业劳动力比例小于30%表明进入工业经济时代;服务业增加值和劳动力比例大于60%表明进入服务经济时代;知识产业增加值和劳动力比例大于40%则表明进入知识经济时代[23]。从产业增加值和就业人口的变化情况(见图2至图5)可以看出,美国在1950年就已完成了农业经济时代向工业经济时代的演进,到1960年进入到服务经济时代,1990年左右则迈入知识经济时代。这三个重要的时间拐点分别开启了随后硕士生教育的三次大规模扩张,特别是进入工业经济时代后,产业类型极大丰富,职业专业化程度日渐加深,对硕士生培养也随之提出了新的需求,唐纳德·斯宾塞(Donald Spencer)将其总结为“专门化”(specialization)、“专业化”(professionalization)、“应用性”(application)、“去中心化”(decentralization)和“去个性化”(depersonalization)[24]。

图2 美国三次产业增加值变化情况

图3 美国三次产业就业人口变化情况

图4 美国三大产业增加值变化情况

图5 美国三大产业就业人口变化情况

数据来源:《中国现代化报告2018——产业结构现代化研究》。

建国初期,我国的研究生教育长期定位于为科教战线培养师资和研究人员。1951年颁布的《关于改革学制的决定》以及1953年颁布《高等学校培养研究生的暂行办法(草案)》均将研究生培养目标定为“为高校培养师资和科学研究人才”。改革开放后,应用性产业部门对高层次专业技术和管理人才的巨大需求传导至教育领域,促使1986年原国家教委发出的《关于改进和加强研究生工作的通知》提出“培养多种规格特别是应用学科的研究生,既要培养大学教师和科研人员,也要注意培养应用部门的高层次人才”,我国硕士生教育开始由培养高校师资和科研人才的单一目标向培养学术、应用并重的双元目标转变。1992年十四大明确提出“建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标”后,产业结构进一步调整,对人才的需求更为多元。鉴于此,1995年原国家教委颁布的《关于进一步改进和加强研究生工作的若干意见》强调“硕士生培养的重心应加快调整到为经济建设和社会发展服务的方向上来。要调整和确定不同类型和规格硕士生的培养目标,大力加强复合型应用人才的培养”。此后,多个领域专业硕士学位的陆续设立更是标志着硕士生培养目标从此发生实质性分化,真正实现了从单一走向多元。

但专业学位往往对应特定的职业领域,新类别的设立速度一般而言落后于产业迭代速度,这意味着只能依据现有产业布局学位,因而不能很好地发挥硕士生教育对产业未来发展的支撑引领作用。目前已有学者意识到简单的学位类型“二分法”存在诸多问题,提出设立介于学术学位和专业学位之间的应用学位[25-26],或是将专业硕士扩大至其上位概念“非学术型硕士”[27],定位于培养面向非特定职业领域的高层次人才。相比之下,美国研究生院理事会建议将硕士学位分为:①经典型(classical program),多数情况下属于博士学位的过渡;②应用型(applied program),强调学科基础知识的实际应用,通常不局限于特定的职业领域;③专业型(professional),和特定领域的市场需求关联密切;④混合型(hybrid),同时兼具上述多种类型的特征[28]。该种学位类型划分更具包容性,使得硕士生培养适度超前于产业迭代成为可能,在受到产业需求影响的同时引领产业升级,实现立足当下与面向未来相统一的双螺旋式演进。

三、硕士生培养目标的变革行动

1. 以招生改革引导生源分流

由于硕士生培养规模扩张,培养对象的就读动机和个体需求呈现高度异质性,在入口环节通过设计科学合理的招生机制能够有效引导学生进入适切的培养轨道攻读学位,从而为培养目标的顺利达成奠定前提基础。提供高层次的教师教育是美国硕士学位的一项传统职能,2010 年,全美教师教育认证委员会(National Council for Accreditation of Teacher Education,NCATE)发布了题为《通过临床实践转变教师教育:国家培养优秀教师的有效策略》(Transforming teacher education through clinical practice:a national strategy to prepare effective teachers)的研究报告,报告提出为培养21世纪的优秀教师,美国的教师教育必须从传统侧重学术准备而与课程实践缺乏紧密联系的模式转向基于校园的实践模式,即培养临床实践型教师。要实现培养目标的转向,必须从招生环节就加强选拔性,在参考应试分数的同时兼顾申请者是否具备成为优秀临床实践型教师的特质,如领导力、耐心、责任心、口头和书面沟通技巧等[29],提升培养对象与培养目标的契合度。

2.以课程教学更新能力素质

课程教学是培养过程的基本环节,变革培养目标的重要方式之一即为通过重塑课程教学更新硕士生的能力素质。为全面分析工商管理硕士项目所面临的机遇与挑战,哈佛大学的达塔(Datar)等启动了一项为期三年的研究,基于30位系主任和诸多商业领域主管的访谈资料,翔实的商科申请录取、学费资助、师资招聘等客观数据,以及对6个典型院校的案例分析,提出变革工商管理硕士需着重培养的八种能力,并给出相应的课程教学回应策略,具体包括:①全球视野,既可通过开设相关课程,如斯坦福大学开设的“全球背景下的管理”课程,也包括设立海外分校,如哈佛商学院在欧洲、拉美、亚太及南亚均设有研究中心;②领导力,如耶鲁大学开设的“领导力发展”课程,以及成立领导力实验室;③整合能力,如多伦多大学罗特曼管理学院围绕整合性思考能力组织相关课程,耶鲁大学管理学院从多元利益相关者视角出发设计课程;④了解商业的本质、责任和目的;⑤风险识别;⑥创新思考;⑦批判性思考与有效沟通;⑧识别局限性[30]。

早期的护理硕士项目侧重于培养护理领域的教育者和行政人员,而非临床专家。20世纪末期,大量临床护理专业的硕士学位项目开始涌现,旨在帮助护理人员掌握高级临床专业技能。随着护理领域问责的加强、技术的进步以及跨专业合作的趋势,护理硕士面临进一步变革。杰勒德(Gerard)等主张从改革课程体系入手,培养未来的护理硕士所需要的组织领导力和跨专业合作能力等[31]。

3. 以多方参与保障顺利落实

培养目标的变革“牵一发而动全身”,决定着培养模式的整体性转轨,需要广泛倾听各方声音,以认知共识保障目标的切实落地。美国历史协会(American Historical Association,AHA)发布的《从故纸堆中重新审视硕士学位》(Retrieving the master’s degree from the dustbin of history)报告详细梳理了美国历史学硕士的发展演变[32]。为创新历史学硕士学位的培养目标,该协会先后组织了三次焦点小组讨论,与会人员包括硕士项目教职工、博士项目教职工、社区学院教师、公共历史从业者、历史相关教育者、培养中学教师的历史学教师以及历史学研究生,在充分征求各方意见后总结出历史学硕士应具备的五种核心要素。出口环节的毕业去向是培养目标落实情况的直接反映,这一阶段毕业生和雇主最有发言权。通过调研硕士学位获得者和雇主群体,美国历史协会识别出历史学硕士的四条职业路径,包括:①继续进入历史学博士的学习阶段;②社区学院的教职;③中学教职;④公共历史领域的一个职位,并详细分析了硕士项目如何帮助学生为不同的毕业去向做好准备,以毕业生去向来反观培养目标设计的合理性。

四、结论与启示

首先,从概念内涵来看,中美两国的研究生培养目标分别表现为“横向扩展”和“纵向延伸”两种不同的操作性概念。横向扩展的培养目标表述精炼,兼容并包;纵向延伸的培养目标体系分明,便于操作,二者各有所长。我国更新硕士生培养目标时,可考虑在原有横向扩展的基础上借鉴美国纵向延伸的思路,构建起灵活包容且目标与实践一脉相承的培养目标体系。

其次,从变革动力来看,培养规模的扩张、培养结构的调整、知识生产方式的转变以及产业需求的迭代均会推动硕士生培养目标的变革进程,从单一走向多元是硕士生培养目标演进的必然趋势。与美国相比,我国目前还处于硕士学位类型的增量扩张阶段,对这一趋势学界的主流基调至少是不反对。诚然,在中国经济飞速发展和产业结构剧烈变动的时代背景下,硕士生教育被赋予更多期待,满足新需求的职责也更多落在非学术硕士学位上,这既是基于非学术学位本身灵活性高的考量,同时也由于增量改革面临的阻力相对较小。但硕士学位类型的过度多元会不会造成美国在20世纪所遭遇的标准不一和质量滑坡,我国的研究者应该在这一问题上予以逻辑警醒并开出未雨绸缪的良方,未来也可沿存量调整的思路推进培养目标变革。

最后,从变革行动来看,培养目标的变革不仅需要重塑培养过程,特别是在课程教学等关键环节更新硕士生的能力素质,而且在招生阶段就应重视学生个体与培养项目的匹配,筛选适合的生源进入培养序列,同时在变革培养目标时还需取得多方共识,以保证变革的有效推进。另外,现有研究对硕士生培养目标变革的行动或笼统概括,存在“一刀切”倾向,或局限于某一学科,外部效度有限。这里的启示主要有两点,一方面,变革硕士生培养目标需要充分考虑学科差异,哪些学科适用,哪些学科不适用;另一方面,也可以尝试在培养目标变革过程中对现有硕士学位类型进行拆分和重构,这些问题将在之后的研究中予以回答。

[1] Association of American Universities. The degree of master of arts[J]. Journal of proceedings and addresses, 1910(12): 34-50.

[2] Association of American Universities. Problems of the master’s degree[J]. Journal of proceedings and addresses, 1935(35): 32-37.

[3] Association of American Universities. The master’s degree[J]. Journal of proceedings and addresses, 1945(46): 11-25.

[4] 杨志坚. 中国本科教育培养目标研究[J]. 辽宁教育研究, 2004(5): 10-15; 2004(6): 4-17; 2004(7): 8-16; 2004(8): 1-9; 2004(9): 20-26; 2004(10): 1-16.

[5] 沈文钦. 博士培养质量评价: 概念、方法与视角[J]. 北京大学教育评论, 2009(2): 47-59.

[6] 康拉德, 等. 美国如何培养硕士研究生[M]. 袁本涛, 等,译.北京: 北京大学出版社, 2016:7.

[7] CLAYTON T. Vision/Mission/Goals/Objectives[EB/OL]. [2018-08-05]. https://service.asu.edu/blog/vision-mission-goals-objectives.

[8] 王严淞. 论我国一流大学本科人才培养目标[J]. 中国高教研究, 2016(8): 13-19.

[9] 薛天祥. 研究生教育管理学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004: 40.

[10] 胡玲琳. 我国高校研究生培养模式研究——从单一走向双元模式[D]. 上海: 华东师范大学, 2004: 19.

[11] 苏君阳. 研究生培养目标的四维度分析[J]. 学位与研究生教育, 2006(11): 22-25.

[12] 赵婷婷, 冯磊. 我国工程教育的社会适应性: 基于工科专业培养目标的实证研究[J]. 高等教育研究, 2016(2): 64-73.

[13] EELS W C. Degrees in higher education[M]. Washington DC: The Center for Applied Research in Education, 1963:73.

[14] CARTTER A M. PhD’s and the academic labor market[M]. New York: McGraw-Hill Book Company, 1976: 73.

[15] ROMPELMAN O. Assessment of student learning: evolution of objectives in engineering education and the consequences for assessment[J]. European Journal of Engineering Education, 2000, 25(4): 339-350.

[16] HARDY E, PHILIP B, DALE C. The master’s degree: a policy statement[R]. Washington DC: Council of Graduate Schools, 1976.

[17] GLAZER J S. The master's degree: tradition, diversity, innovation[R].Washington DC: Association for the Study of Higher Education, 1986.

[18] MICHAEL G, CAMILLE L, HELGA N, et al. The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies[M]. London: Sage, 1994: 12-16.

[19] GLAZER J S. Professionalizing graduate education: the master’s degree in the Marketplace[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2005:99.

[20] CARAYANNIS E G, CAMPBELL D F J. Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems[J]. Mode knowledge production in quadruple helix innovation systems, 2012(7): 1-63.

[21] National Academy of Sciences. Science professionals: master's education for a competitive world[R]. Washington DC: The National Academic Press, 2008.

[22] ALLUM J R. Enrollment and degrees in Professional Science Master’s (PSM) programs: 2013[R]. Washington DC: Council of Graduate Schools, 2014.

[23] 何传启. 中国现代化报告2018——产业结构现代化研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018: 101.

[24] SPENCER D S. The master’s degree in transition[J]. Communicator, 1986(19): 1-6.

[25] 张朋召. 应用学位: 设置我国第三种硕士学位类型的构想[J]. 研究生教育研究, 2015(5): 27-30.

[26] 袁本涛. 关于我国研究生学位类型划分的思考[J]. 大学教育科学, 2016(6): 24-28.

[27] 廖湘阳. 非学术型硕士研究生教育发展的路径与重点[J].学位与研究生教育, 2010(2): 21-25.

[28] SIMS L B, DENECKE D D. Professional master’s education: a CGS guide to establishing programs[R]. Washington DC: Council of Graduate Schools, 2006.

[29] NCATE. Transforming teacher education through clinical practice: a national strategy to prepare effective teachers[R]. Washington DC: National Council for Accreditation of Teacher Education, 2010.

[30] SRIKANT M D, DAVID A G, PATRICK G C. Rethinking the MBA: business education at a crossroads[J]. Journal of management development, 2011, 30(5): 451-462.

[31] GERARD S O, KAZER M W, BABINGTON L, et al. Past, present, and future trends of master's education in nursing[J]. Journal of professional nursing, 2014, 30(4): 326-332.

[32] PHILIP M K. Retrieving the master’s degree from the dustbin of history[R]. Washington DC: American Historical Association, 2005.

①《国际标准行业分类》(4.0版)将国民经济分为农业、工业和服务业三次产业;《国际行业分类》将国民经济分为物质产业、服务产业和知识产业三大产业。

10.16750/j.adge.2018.12.003

袁本涛,清华大学教育研究院教授,北京 100084;杨佳乐,清华大学教育研究院博士研究生,北京 100084;王传毅,清华大学教育研究院副教授,北京 100084。

清华大学未来教育与评价研究院课题“硕士研究生培养定位研究”(编号:2018IFEE003)

(责任编辑 黄 欢)