汉语兼语句对中国英语学习者二语句子加工的影响研究

唐萌萌,徐小雁

(1.中国石油大学(华东)文学院,山东 青岛266580;2.英国约克大学 教育学院,Heslington York YO10 5DD)

一、引言

(一)形态句法(morpho-syntax)迁移

在二语习得领域,第一语言如何影响第二语言发展一直广受关注[1],其中句式迁移是一个重要的分支。过去关于句式结构迁移的研究基本集中在母语句式如何影响学习者产出上,极少涉及二语理解层面。句式是跨语言影响讨论的一个重要部分,汉语与英语作为语言类型差异巨大的两种语言,母语中的句式特征常常发生负迁移。过去研究发现汉语句式比如关系从句、话题突出型句式会迁移到中国英语学习者的中介语中,即学习者在学习目的语过程中形成的不同于母语和目的语的语言系统。[2]而汉语的一些突出特点,比如系动词、副词的位置、存在句、动词及物性等,也出现在中国英语学习者的英语写作中。以往研究基于对比分析(contrastive analysis)和错误分析(error analysis),以及在这两者基础上发展而来的迁移分析(transfer analysis),通过翻译、语法判断、命题作文等任务,发现句式结构越复杂,越容易发生句式迁移,而学习者的二语水平越低,也越容易发生迁移。随着近些年越来越多的二语习得研究涉及语言加工这个层面,对跨语言形态句法迁移的研究也逐渐从母语句式对中介语的影响转向对二语加工的影响。二语加工是指二语学习者理解和使用第二语言的心理过程,分为自动化加工和受控制的加工。比如:Juffs研究了母语为汉语、日语、西班牙语的英语学习者在实时加工二语歧义句时是否受到工作记忆、二语水平等因素的影响,发现影响二语句子加工最主要的因素是母语[3];Roberts,Gullberg,Indefrey也在研究母语为土耳其语和德语的学习者加工荷兰语作为第二语言时发现了母语空主语结构(null subject)迁移[4]。在本研究中,我们选取汉语兼语句这种特殊句式,对比英语中非限定动词作宾语补足语的句式,虽然两者在语序、语义上相似,但却在第二动词的限定性和形态上存在区别。这种差异给我们提供了一个新视角,以研究二语学习者在多大程度上把母语加工的倾向用于二语加工,以及二语学习者能否像母语使用者那样灵活利用句法信息和知识。以下我们详细描述一下兼语句和英语非限定动词作宾补的句式异同。

(二)汉语兼语句与英语非限定动词作宾补句式

“一个句子里有两个谓语,前一个谓语动词的宾语兼作后一个谓语的主语,这个成分叫做兼语,这样的动词谓语句叫做兼语句。”[5]国内学者认识到汉语兼语句与英语非限定动词作宾补句相似的特点,从句法相似性和谓语语义、英汉互译等角度给予了比较。比如:小王邀请我参加他的生日聚会。(Xiaowang invites me to attend his birthday party.) 从语义角度,安丰存、刘立群发现“致使”“使令”“认定”“称谓”“告知”“情感”和“意愿”等七类动词在两种语言中都可以构成两种对应的句式,而其他类别的动词则不具有对应规律。[6]党兰玲认为兼语句与非限定动词作宾补句结构相似之处在于其深层结构类似,都是由两个命题组成。[7]

英语中非限定动词作宾补句,与汉语兼语句在语义和结构上的类似,使得二语学习者很容易将两者对应起来,用汉语兼语句的理解方式来学习英语句中处于宾补位置的非限定动词,即第二动词(V2)。然而,兼语句的特殊之处在于,第二动词不可以理解为非限定动词。限定动词的特征是带有时体标记,将论述定位到时间轴上。邢欣在动词用法词典中的1328个动词中查找,发现180个能构成兼语式的第一动词(V1)中,大部分后面不带任何“着”“了”“过”等体态助词,这些动词构成单动句时,却常带有体态助词,因此她认为兼语句是一种框架结构,是一个整体。[8]在框架结构中,第一动词是起始动词,第二动词是完结动词,体态助词只能附在第二个动词之后,如:这迫使他做了最后的决定。Tao认为兼语句的两个动词是复合谓语,拥有相同的语法范畴(grammatical category),第二动词也有时体特征,因此是限定动词。[9]这是只有汉语才有的一种特殊结构,也是一种广义上的连动结构。从这个角度看,英、汉语对第二动词(V2)的语法范畴的界定不同,即在英语中V2是没有时体特征的非限定动词,而在汉语中则是复合谓语的一部分,是限定动词。

(三)显性知识与隐性知识

显性知识是指二语学习过程中学习者所能够意识到并能表述出来的事实和规则。第二语言知识停留在显性层面时,语言运用就会以规则为基础,表现出加工缓慢、不稳定、费力的特点。与之相比,隐性知识是指学习者自己意识不到的自动化加工的知识。隐性知识无法被学习者描述出来,但语言运用则是毫不费力、快速、高效的。迄今为止,学术界还未得出关于显性知识与隐性知识相互关系的统一定论。强转化理论认为显性知识可以转化为隐性知识,反之亦然[10],弱转化理论认为显性知识只有在特定情况下才可以转化为隐性知识,而不可转化理论则认为显性知识和隐性知识是语言加工体系中两个不同的加工机制[11]。有研究发现受母语影响,以法语和德语为母语的高水平英语学习者,在加工英语中的时态与体态不一致的句子时,呈现出显性知识和隐性知识的不对称性现象[12],但关于中国英语学习者的显性知识与隐性知识的研究还较少。Marinis指出自测步速阅读法能够有效地测量被试的无意识行为,可以用于隐性知识的测试。[13]R.Ellis也证明了语法可接受度测试可用于测量被试的显性知识或元语言能力。[14]在本研究中,我们将采用自测步速阅读法和语法可接受度测试,来探讨中国英语学习者在加工非限定动词做宾补句时,显性知识和隐性知识的关系,并由此判断母语多大程度上影响了学习者的二语加工。

二、研究方法与结果

(一)实时加工实验

1.研究问题与方法

本实验主要探讨中国英语学习者是否会将汉语兼语句中第二动词可带有时体特征这一特点迁移到对英语非限定动词做宾补的实时加工中,在多大程度上会把母语加工的倾向用于二语加工,是否会受到二语水平的影响。我们采用自测步速阅读实验,在实验中设计通过控制宾补动词的形态(非限定动词形态vs.带过去时的动词形态)来检测学习者是否将母语中第二动词带有时间特征(“了”)的加工方式迁移到第二语言加工中。

2.被试

本研究选取65名被试参加了自测步速阅读实验,共三组,其中包括40名中国英语学习者(组1:高中学生,年龄16~18岁;组2:英语专业大四或研一学生,年龄22~23岁)和25名英语母语者(组3:年龄18~22岁)。中国英语学习者均来自山东省某中学以及某大学在读学生;英语母语者均为英国大学的在读学生。

3.材料

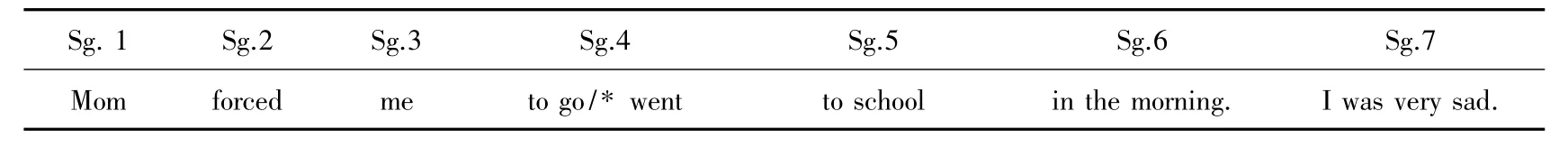

本研究采用自测步速阅读法,共包含了24个英语非限定动词作宾补句与48个填充句。每个实验句都包含两个小句:第一句为关键句,内含关键词,关键词以非限定动词或者经过曲折变化的限定动词的形式出现,每一句中一种形式仅出现一次,关键词不出现在句首或者句尾,以防出现“wrap-up”效应[15];第二句为补充说明句,句子短且为单句。每两句后会有一个简单的阅读理解问题,需要学生按“F”(yes)或者“J”(no)键回答。学生每按键一次,会相应地出现一个或几个单词,不按不会出现单词,学生的按键时间被计算机自动读取,以毫秒为单位记录下来。学生的作答准确率也自动被计算机记录。所有的实验句子都以拉丁方阵的形式被随机打乱,一个实验句只有一种可能(合乎语法或者不合乎语法),且仅出现一次,所有实验句包含的单词数一样,单词都选自初中英语教学大纲范围以内的单词,以确保被试能够阅读并理解句子。如表1所示。

表1 实验句示例

4.实验过程

中国英语学习者的实验在被试所在中学或大学的教师办公室进行,英语母语者分别在各自所在大学的图书馆中进行,一次仅有一个被试在房间中接受测试。被试首先阅读实验要求,然后开始测试。在电脑的自测步速阅读完成后,被试还要做二语水平测试,并填个人语言背景表。二语水平测试题选自Oxford Proficiency Test,共50道语法选择题,用以检测学生的二语语法水平。所有学生均未在之前做过这一测试。语法选择题每题1分,小于30分被界定为低水平;30~35分为低到中等水平;35分以上为中等以上水平。

5.实验结果

在二语水平测试中,组1平均分为30.50/50,标准差为 3.50,属于中低水平;组 2平均分为35.55/50,标准差为2.81,属于中高水平。学生成绩分布均衡,测试效度与信度良好。

在自测步速阅读的反应时数据处理之前,首先去掉阅读理解问题回答错误的小题以及单个片段阅读时间超过5000毫秒或者低于100毫秒的数据,以确保学生专注于实验,并能完整理解句子。去掉的数据占英语母语组总数据量的0.65%,占中低水平组的0.91%,占中高水平组的0.79%。三组被试在合乎语法句与不合语法句的关键词(sg.4)以及关键词之后两个片段(sg.5,sg.6)的反应时如表 2。

表2 实验反应时描述 毫秒

从表2可以看出,英语母语组和中高水平组的被试在加工不合语法的关键词时反应时慢于加工合语法的关键词,而中低水平组的被试并没有显示出反应时的差异。而在关键词后的第一个片段,英语母语组和中高水平组被试的差异效应进一步被放大,出现了溢出效应(spill-over effect),中低水平组则在加工不合语法关键词后的片段时速度更快。三组被试在关键词后第二个片段时趋同。为进一步检测差异是否显著,我们通过重复测量方差分析(repeated measures ANOVA),发现组别在关键词是否合乎语法上没有显著差异(F(2,64)=0.575,p=0.20,>0.05),在关键词后第一个片段有显著差异(F(2,64)=2.55,p=0.040,<0.05),在关键词后第二个片段无显著差异(F(2,64)=0.063;p=0.939,>0.05)。将被试对不合语法部分的反应时减掉合乎语法的反应时构成的线型图(见图1),可以更加直观地显示三组被试的反应曲线。

图1 在关键词及其后片段的反应时之差

关键词及其后片段的反应时之差表明,中低水平组的学生与中高水平组以及英语母语组的被试反应曲线显著不同。中高水平组和英语母语组都对不合语法的关键词及其后的片断敏感,且放慢了阅读速度,而中低水平组则恰恰相反,其受母语影响,阅读不合语法的关键词及其后位置的词语速度更快。

6.讨论

由实验结果可以看出,英语母语者、中高级学习者在实时加工带有时态的宾语补足语时,都表现出了敏感性,加工速度因为其带有时态特征而放慢,出现了加工困难。这种加工困难在关键词部分体现得不太显著,而在关键词后的第一个片段差异效应显著,出现了溢出效应。与这两组不同的是中低级学习者,他们在加工带有时态特征的宾语补足语时,速度更快,说明其受汉语中兼语句的影响,其加工方式具有明显的母语倾向性。这说明,母语中的形态语法特征(句式结构)会影响二语学习者的第二语言加工,尤其是在二语学习的中低级阶段,但随着第二语言水平的提高,学习者可以像母语使用者那样利用句法信息和知识来加工语言。

(二)线下元语言能力测试

1.研究问题与方法

我们采用语法可接受度测试,来探索中国英语学习者是否具有区分限定与非限定动词的元语言能力。语法可接受度测试是心理语言学常用的研究工具,可以反映出学习者的显性知识。

2.被试

实验1中的被试全部参与了线下语法可接受度测试。其实验顺序是,先参加线上实验,再参加线下测试,以避免线下测试中的语言输入对线上实验的干扰。

3.材料

为了更好地对比显性知识与隐性知识,线下测试的全部实验材料取自线上实验的24个实验句。24个句子分为12个含有非限定动词作宾补的句子(我们标记为合乎语法句)和12个带有时态的动词作宾补的句子。学生根据自己对句子的理解,判断句子是否可被接受。可接受度分为6个层级,层级1到6分别代表从完全不可接受到完全正确的6种不同程度,被试根据自己的判断选定一个层级。例句如下:

Mom forced me went to school in the morning.()

4.实验过程

被试在参加完实验一线上实验后,进行线下笔试作答。

5.实验结果

英语母语组、中高水平组、中低水平组对合语法和不合语法的句子的判断描述如表3。

从表3可以看出,在语法可接受度判断中,三组被试都判断不合语法句子的可接受度低于合语法的句子,并且通过成对样本T检测可以看出,对合语法和不合语法句子的判断差异都是显著的。我们进一步通过重复测量方差分析(RM ANOVA)发现:组别因素对被试判断句子是否合语法并没有显著影响(F(2,62)=0.537,p=0.587,>0.05)。

6.讨论

由实验结果可以看出,二语学习者与母语者在判断句子是否合乎语法方面没有显著差异,二语水平没有影响到学习者对句子的判断。所以推论出:中国英语学习者没有受到母语影响,他们对非限定动词的特征有清晰认识,了解其语法规则,拥有显性知识。这种显性知识也体现了学习者的元语言能力。

三、结论

我们从汉、英句式结构对比中可以看出,英语非限定动词作宾补时,其不具有动态特征;而汉语兼语句中的第二动词是复合谓语的一部分,后面时常带有体态助词,具有时间特征,两种句型虽然结构类似,但深层语义和形态均不同。根据迁移理论,这种跨语言差异很有可能引起母语迁移,而这种母语迁移也有可能影响到二语加工。我们通过自测步速阅读实验发现,汉语兼语句确实影响了中国英语学习者实时加工,但随着二语水平的提高,中国英语学习者最终可以达到接近于英语母语者语言加工的水平。同时,通过语法可接受度测试我们发现,在显性知识方面,中国英语学习者未受到母语迁移的影响。本研究从全新的角度诠释了语言迁移对二语学习的影响,即对第二语言加工的影响。实时加工考察的是学生的隐性知识,即在完全自动、无意识状态下对第二语言的理解和句子处理,是语言学习的最终阶段,并最终影响到语言能力与运用。线下加工考察的是学生的显性知识,即元语言能力。我们得出结论,中国英语学习者的显性知识与隐性知识呈现不对称性,显性知识未受到母语的影响,隐性知识却受到了母语的影响。二语水平也是一个关键因素,水平越低的学生越容易在实时加工二语时发生母语迁移。这一发现解释了中国英语学习者习得非限定动词过程中的中介语,并对二语形态句法教学有所启发。通过相似性结构的跨语言深层次比较,从语言加工的角度加以诠释,可能会提高二语教学的效率,达到更好的教学效果。