中国在全球经济体系中的位置:基于世界投入产出数据库的研究*

一、引 言

2008年以来,受源自美国波及世界的金融危机冲击,全球主要经济体增速持续下行,国际贸易增长缓慢,世界经济活动疲态尽显。由于新一轮的科技革命尚未到来,全要素生产率还未显著提升,全球经济低速增长的态势短期内难有改观。而且,发达国家资本回报率高于整体经济增长率的事实加剧了国内收入不平等现象,导致利益受损的普通劳动者对现状产生不满,反精英、反建制、反全球化思潮涌动,并直接反映在英国脱欧、特朗普当选美国总统等“黑天鹅”事件上。在发达国家本国优先、贸易保护主义等情绪的裹挟下,以全球价值链扩展为特征的全球化浪潮势必要受到冲击,这也意味着发展中国家依赖吸引外资、出口导向来推进经济增长的策略不得不进行相应调整。

加入世贸组织以来,中国更加积极地融入到了贸易和投资自由化的全球潮流之中,一举奠定了全球制造基地的地位,在这样的背景下,我国也成为工业制成品生产和贸易大国。但是,与美欧等发达国家相比,我国仍存在自然资源匮乏,制造业体量大效益低,服务业发展不足等问题。事实上,我国制造业现阶段仍未摆脱低技能密集型的行业标签,行业整体技术水平较低,生产率不高,核心竞争力不强。然而,随着“刘易斯拐点”的到来以及人口老龄化速度的加快,我国劳动力供给逐步呈现出短缺的迹象,劳动力价格不断攀升,企业用工成本加速升高。另外,中国在能源、原材料、税费优惠等成本影响因素上也不具有明显的国际优势。出于增加利润的考量,不少企业开始寻找新的成本洼地,不断把生产工厂搬往生产成本更加低廉的东南亚和南亚地区,甚至还出现外资制造业企业回流母国的现象。加上全球经济放缓导致贸易保护主义抬头,经济全球化进程遭遇阻力,中国的外部需求下降的形势短期之内难有起色。为了应对挑战转危为机,中国经济增长模式必须完成从要素投入扩张型到技术进步驱动型的转变,这就需要我国逐渐退出低档产品生产领域,加快向产业链的高端生产环节跃迁。只有坚持这一转型方向,我国产业才能解决低端产品过多而高品质需求得不到满足的供需错配问题,才能有效应对来自印度、印度尼西亚、马来西亚、越南等低劳动力成本国家日益激烈的竞争。世界经济和政治出现的新变化,客观上要求中国在国际竞争中必须进行相应调整,尤其是要提高产业整合和创新能力,并逐步建立由我国主导的全球资源配置体制和机制,进一步提升我国在全球经济体系中的地位。

二、文献评述

要全面地理解中国在全球经济体系中的位置,需要从经济结构、对外贸易、行业竞争力三个方面深入探讨。因此,我们分别从三个方面回顾了相关文献。分析中国经济结构面临问题的典型研究有以下几篇。郭树清(2007)从全球的角度分析了中国经济的外部和内部失衡,认为中国的贸易顺差与自身的经济结构以及美国主导的全球化有关,而内部的不均衡是由自身的体制和政策原因造成的,内外失衡联系紧密,但内部失衡是更为关键和根本的问题(郭树清,2007)。石永拴等(2012)的研究表明,产业结构失衡会造成收入分配结构、投资分配结构的失衡,这是中国经常项目和国际收支双顺差的根源(石永栓、肖继五、高士亮,2012)。李稻葵和徐翔(2013)认为,中国经济结构改善的动力来自于居民消费率的提高,未来的经济结构调整应该继续坚持市场化道路(李稻葵、徐翔,2013)。吴敬琏(2016a,2016b)指出中国经济面临“三期叠加”的挑战,认为由于投资报酬递减和杠杆率不断升高,继续以投资作为促进增长的主要抓手是不适当的。中国经济发展存在的问题的根源在于供给侧效率不高,市场在资源配置中尚未起到决定性作用,而提高经济效率依赖于结构性改革,尤其需要注意的是不能以经济结构的调整代替体制性结构改革(吴敬链,2016a;2016b)。

在中间投入品贸易大量存在的情况下,一国出口额中不仅含有本国增加值,还包含外国增加值。正是这个原因,在分析一国特定行业的贸易竞争力时,我们真正需要关注的是出口中所包含的本国增加值。国外学者较早地开展了相关的定量研究。使用OECD成员国和新兴国家的投入产出表,Hummels等(2001)发现中间投入品贸易增加了40%,而且进口中间投入品在出口中的占比高达30%,他们还将这一概念称为垂直一体化,被后人广为沿用(Hummels,2001)。Gonzales(2012)发现墨西哥出口价值中有37%源于进口的美国中间投入品,而美国出口价值中仅有2%源自于进口的墨西哥中间投入品(Gonzales,2012)。将加工贸易融入到分析当中,Koopman等(2012)发现中国在技术密集型行业出口中有高达70%的价值来自国外(Johnson,2012)。Johnson和Noguera(2012)分析了近40年的贸易增加值份额变化情况,发现世界范围内增加值与出口的比例下降幅度在10%~15%,其中大部分下降发生在1990年之后(Koopman,2012)。Koopman等(2014)提出了具有一般意义的出口贸易增加值分解框架,把出口价值分解为四大部分:出口的本国增加值、返回的本国增加值、外来增加值以及重复计算(Koopman,2014)。Wang等(2014)进一步将上述方法推广到双边、行业、双边-行业三个层面上,成为目前最为精细的出口贸易增加值分解方法(Wang,2014)。王飞和郭孟珂(2014)使用出口价值分解、行业上游度等方法分析了我国纺织业在全球价值链中的位置和竞争力(王飞、郭孟珂,2014)。李清如和蒋业恒(2015)解构了日本近20年的对外贸易,发现日本的主要终端国际市场是美国,中国在日本出口中的作用愈发重要。

由于出口导向战略的长期实施以及对外贸易对中国经济增长的显著拉动作用,学者们对中国产业国际竞争力这一话题开展了大量的研究。毛日晟(2006)发现中国制造业专业化竞争力与实际竞争力存在明显差别,专业化竞争力高的低技术和高技术制造业的实际竞争力并不高,而专业化竞争力低的中高技术制造业对许多贸易伙伴表现出较高的实际竞争力(毛日晟,2006)。使用贸易竞争力指数,黄先海(2006)发现劳动密集型产业仍然是中国最具竞争力的产业,但资本技术密集型产业的竞争力逐步提高,已成为规模最大的出口产业(黄先海,2006)。樊纲等(2006)发现中国的出口结构已经从以低技术产品为主转变为以中等技术产品为主,高技术产品还未在中国出口结构中占据首要位置,而且中国在中等技术产品上的主要竞争者是欧盟(樊纲、关志雄、姚枝仲,2006)。金碚等(2007)发现中国入世后制造业的国际竞争力程度有了较大幅度的提升,尤其是钢铁、机械和运输设备等行业(金碚、李钢、陈志,2007)。陈立敏等(2009)认为中国在石油、化学制品、医药等资本技术密集型行业上的国际竞争力尚待加强(陈立敏、王旋、饶思源,2009)。文东伟和冼国明(2011)认为中国制造业出口竞争力来自于低技术和高技术两个极端(文东伟、冼国明,2011)。

正如前文所述,本文将对中国在全球经济体系中的位置进行全景展现,这就要分别从中国的内部经济结构、对外贸易、行业竞争力三个方面展开国际比较和分析。基于世界投入产出数据库,使用国民经济核算、全球价值链分解、行业竞争力测定等方法,我们不仅可以分析中国经济的内外部结构,还能与世界主要经济体进行比较,更能为中国在全球经济体系中提升地位指明方向。

三、数据及实证分析方法

本文的实证分析是以世界投入产出数据库为基础的。最新的世界投入产出数据库于2016年发布(Timmer等,2016),涵盖了43个主要经济体和56个行业,这些经济体的GDP总和约占世界经济总量的85%以上,其余的经济体由世界其他(RoW)来代替,数据的时间跨度为2000~2014年(Timmer,2016)。为了度量中国在全球经济体系中的位置,我们分别采用国内生产总值核算法、全球价值链分解法、拉斐指数和上游度指数等方法,来比较和分析中国的经济结构、对外贸易结构以及行业竞争力。各个实证方法的具体介绍如下。

(一)国内生产总值核算

采用支出法和生产法核算国内生产总值,便于从需求和供给两端来分析经济结构的特点。根据定义,从支出的角度来看,国内生产总值的表达式为GDP =C+I+G+X-M,其中C代表居民消费,I代表投资(也即固定资产形成),G代表政府支出,X代表总出口,M代表总进口。从生产的角度来看,国内生产总值的表达式为GDP=VA+TS,VA为各个行业的增加值之和,TS为税收与补贴之差。

(二)全球价值链分解法

假设一个3×2(3个国家2个行业)的投入-产出模型,其中s代表出口国,r代表直接进口国,t代表第三国,记E为出口额向量,Y为最终需求向量,A为投入产出系数矩阵,X为总产出向量,V为增加值系数向量,B 为国际里昂惕夫逆矩阵,L为本国里昂惕夫逆矩阵。那么,s对r的出口可以按照以下公式分解为16项:

Esr= (VsBss)′*Ysr+(VsLss)′*(AsrBrrYsr)+(VsLss)′*(AsrBrtYsr)

+(VsLss)′*(AsrBrtYrt)+(VsLss)′*(AsrBrtYtr)

+(VsLss)′*(AsrBrtYrs)+(VsLss)′*(AsrBrtYts)+(VsLss)′*(AsrBrsYss)

+(VsLss)′*[AsrBrs(Ysr+Yst)]+[Vs(Bss-Lss)]′*(AsrXr)

+(VrBrs)′*Ysr+(VrBrs)′*(AsrLrrYrr)+(VrBrs)′*(AsrLrrEr*)

+(VtBts)′*Ysr+(VtBts)′*(AsrLrrYrr)+(VtBts)′*(AsrLrrEr*)

其中,等式右边的第1项为包含在最终品出口中的本国增加值(DVA_fin),第2项为被直接进口国吸收的包含在中间品出口中的本国增加值(DVA_int),第3项至第5项之和为被直接进口国再出口给第三国的包含在中间品出口中的本国增加值(DVA_intrex),DVA_fin,DVA_int以及DVA_intrex之和即为出口的本国增加值(DVA);第6项至第8项之和为返回到国内的本国增加值(RDV);第11项与第12项之和为来自于直接进口国的增加值(MVA),第14项与第15项之和为来自于第三国的增加值(OVA),MVA与OVA之和为出口中总的外来增加值(FVA);第9项与第10项之和为来源于本国的重复计算(DDC),第13项与第16项之和为来源于外方的重复计算(FDC),出口中总的重复计算(PDC)为DDC与FDC之和。另外,根据HIY(2001)的定义,出口中的垂直一体化部分(VS,也即外来部分)即为FVA与PDC之和。FVA又可以分解为包含在最终品出口中的外来增加值(FVA_fin)以及包含在中间品出口中的外来增加值(FVA_int),前者为第11项与第14项之和,后者为第12项与第15项之和。

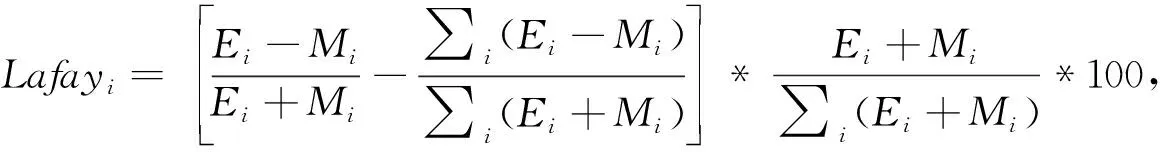

(三)拉斐指数和上游度指数

为了度量行业i在全球生产体系中的位置,我们采用了Antras等(2012)提出的上游度计算法(Antras,2012)。令xi为行业i的总产出,zij为供应行业j的中间投入品,fi为最终使用。从产出的角度看,令投入系数aij=zij/xj,那么xi=fi+∑jaijxj,进一步经过连续代入,xi=fi+∑jaijfj+∑jkaikakjfj+∑jklailalkakjfj+,这可以看作行业i的产出供应链。那么,行业i的上游度可以定义为:

四、实证分析结果

(一)国民经济的结构

1.支出结构分析。从支出法核算的角度,国内生产总值(GDP)由居民消费、政府支出、投资和净出口等四个部分组成。表1解构了中国2014年的国内生产总值,并与世界上其他7个主要经济体进行比较。可以看出,中国有着近10万亿美元的经济规模,总量巨大,与美国同属于一个档次,总体成绩比较突出。从支出结构来看,中国有三个明显的特点:居民消费占比过低、投资占比过高、外需占比较高。其一,中国国内生产总值中居民消费占比约为35%,这在主要经济体中是最低的,不仅远低于透支消费型的美国(69%),也低于出口导向型的德国(49%),甚至与同样人口多、底子薄的印度(62%)也有明显的差距。其二,投资在中国国内生产总值中的占比约为45%,位居次席的印度的数值也不过为26%,而其他经济体的投资占比均为20%。其三,贸易盈余约占中国国内生产总值的6%,这虽排在德国(12%)之后,但对于人口规模巨大的中国而言还是偏高的,而且其他经济体均保有一定程度的贸易赤字(不超过-3%)。需要指出的是,长期、巨大的贸易顺差既不利于国内市场的成长和完善,也容易招致贸易伙伴的不良反应。

表12014年主要经济体的国内生产总值及构成

续表

注:国内生产总值的单位为万亿美元,其他单位为百分比。

2.产业结构分析。国内生产总值也可以通过生产法来核算,也就是各行业的增加值之和。按照国际标准行业分类第4版(ISIC Rev.4)的分类方法,我们进一步把世界投入产出表的56个细分行业归为10大类产业,[注]这里的工业是指采掘业、制造业、电力、水处理等工业活动,不包括建筑业。并计算了各大产业的增加值在国民经济中的占比(见表2)。与其他经济体对比来看,中国的产业结构有以下特点:农业和工业占比较高,专业科技和公共服务占比较低。具体地,农业在中国国民经济中的占比约为10%,而欧、美、日等发达经济体的农业占比约为1%。中国的经济总量中工业所占份额约为37%,在所有经济体中排在首位,而同样重视本国工业基础的德国和日本的占比分别为26%以及21%,巴西和印度的工业占比均约为20%,美国、英国、法国的工业占比均低于20%。专业科技活动在中国经济中的占比约为4 %,在所有经济体中仅高于印度,而欧美等发达国家多在10%以上。中国经济总量中公共服务的占比约为9%,这在所有国家中是最低的,发达国家公共服务在国民经济中的占比约为20%,即便印度的数值也有12%。

表2主要经济体的产业结构(2014年)

续表

注:单位为百分比。各列加总之和为100,但由于只保留了1位小数,个别数值会略有误差。

以上从需求和供给两个角度分析了中国经济的总体特征。从支出结构来看,中国经济具有投资拉动、出口导向的特点。从生产结构来说,中国经济的科技含量和公共产品供给还存在着不足。需求和供给两端存在的问题本质上还是经济粗放式增长造成的。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,供给侧结构性改革的政策调整也正是针对这一问题的直接回应。进一步,技术创新不足、公共服务水平不高的供给端特点必然对应着高资本积累、低居民消费的需求端现状,这其实也是中国经济数量型扩张的一体两面。而且,内需不足以消化掉的大量国内产能只能借道外需,这又会表现为巨幅的对外贸易盈余。下一节,我们将详细分析21世纪以来中国对外贸易的发展情况。

(二)对外贸易的结构

1.对外贸易的增加值分解。随着全球经济融合程度的加深,单个经济体的外贸产品不再完全来自于本地化生产,而是全球资源跨境配置的结果。也就是说,一国出口产品的价值中既有本国成分也有外国成分。按照Wang等(2014)的方法,我们分析了8个外贸大国2014年的出口价值,将其拆解为本国增加值(DVA)、返回增加值(RDV)、外国增加值(FVA)和重复计算(PDC)等四个部分。2014年,中国的出口额为24 255亿美元,较之2000年增长了9倍有余,出口中的本国增加值占比约为81%,外国增加值占比约为13%。如果回溯至本世纪之初,中国出口中的本国增加值占比实际上经历了先降后升的U形反转过程,DVA占比先从2000年的82%下降到2007年的75%,后又逐步上升到世纪之初的水平。这一过程反映了我国加入世贸组织后加工贸易的井喷式发展,以及后来贸易结构的改善和优化。美国的出口额为19 271亿美元,本国增加值占比也约为81%,其返回增加值占比约为6%显著高于其他国家,说明美国出口产品中有相当一部分重新被本国市场所吸收,其外国增加值占比约为9%明显低于其他国家。其实,本国增加值和返回增加值同属于本国成分,按照这个概念中国出口中的本国成分约为83%,而美国出口中的本国成分约为87%,为所有国家中最高。德国、法国、意大利等欧洲大陆国家之间经济一体化程度较高,产品生产过程中跨境协作较为频繁,出口中的本国增加值占比约为70%。韩国出口中的本国增加值占比为64%,为所有国家中最低,而外国增加值占比高达26%,反映了其出口商品的生产对外国,尤其是东亚及东南亚经济体依赖程度较高。另外,日本和英国出口中的本国增加值占比分别为75%和79%,也处于较高的水平。

表3出口价值的分解(2014年)

注:出口额的单位为亿美元,其他单位为百分比。

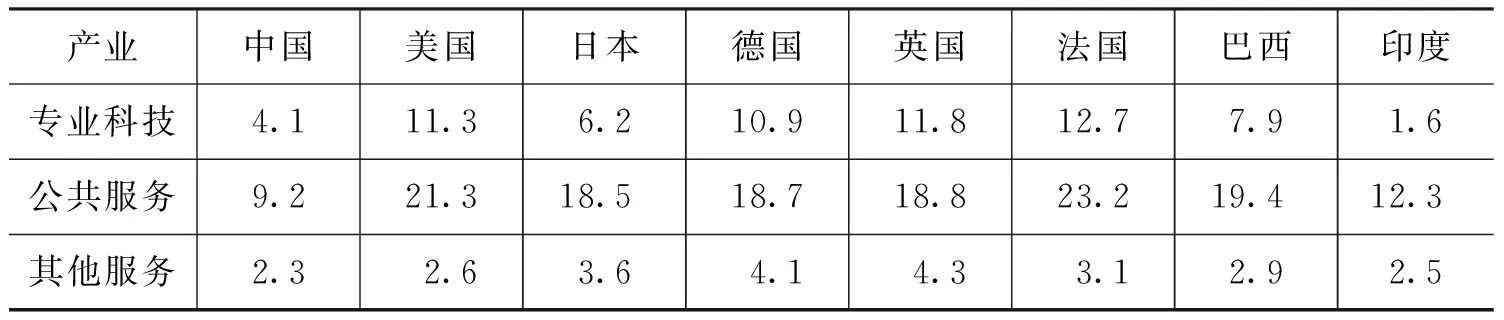

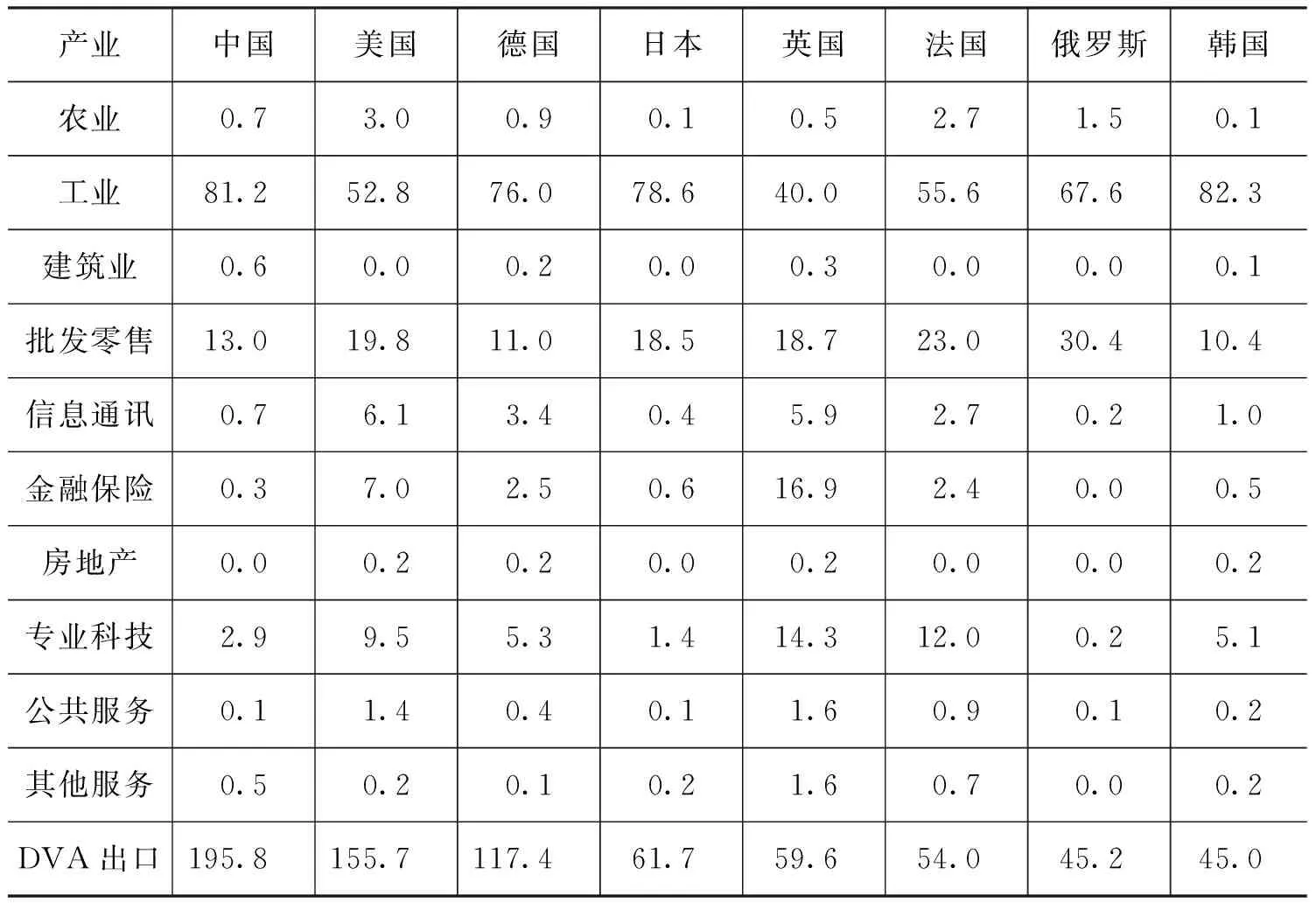

2.对外贸易的产业结构。依据ISIC Rev.4所划分的十大产业,我们进一步来分析主要经济体DVA出口的结构。2014年,中国出口的本国增加值为1.96万亿美元,其中工业占据了81%,说明中国出口产品以工业制成品为主。这种结构与德国、日本、韩国类似,三个国家DVA出口中的工业品占比分别为76%、79%以及82%。与此相反,美国、英国、法国的DVA出口中工业品的占比分别为53%、40%以及56%,说明服务在出口中占比更高。具体到服务出口,中国与美国和英国的主要差别在于批发零售、信息通讯、金融保险、专业科技四个产业上。[注]按照分类,这里的批发零售包括批发零售贸易、运输和食宿。批发零售在中国DVA出口中占比为13%,而在美国和英国的出口占比分别为20%和19%。应该说,中国虽有差距但并不显著,与美、英两国尚在同一级别之上。差别最为显著的是下述三个行业。信息通讯在中国DVA出口中占比不足1%,而在美国和英国的出口中占比均为6%。金融保险在中国的出口中占比微乎其微,而在美国和英国的出口占比分别为7%和17%。专业科技在中国的出口中占比为3%,而在美国和英国的出口占比分别为10%和14%。另外,法国在批发零售和专业科技上的出口占比也远高于中国。

表4出口的产业结构(2014年)

注:本国增加值出口(DVA)的单位为百亿美元,其他为百分比。

3.中国的增加值贸易收支。在全球价值链的视角下,传统的贸易收支与增加值贸易收支之间可能存在较大差异。根据我们的计算,2014年中国对美国的传统贸易顺差为2 353亿美元,然而增加值贸易顺差减少了近20%,这与Koopman等(2014)的研究发现类似,说明中国对美国的贸易顺差中有很大一部分来自于第三国。因而,下面的分析是基于增加值贸易的。在中国的增加值总出口中,美国、日本、韩国和德国四个国家占据了30%的份额。中国对美、日两国为贸易顺差,而对韩、德两国为贸易逆差。2014,中国对美、日、韩、德的增加值出口分别为2 830亿美元、1 381亿美元、732亿美元和714亿美元,中国从上述四国的增加值进口分别为934亿美元、943亿美元、1 079亿美元以及896亿美元,中国与上述四国的增加值贸易收支分别为1 896亿美元、438亿美元、-347亿美元以及-182亿美元。在中国的增加值出口中,计算机及电子产品、纺织服装、电力设备、机械设备四个细分产业的出口占比为50%。这四个产业的增加值出口分别为3 884亿美元、2 670亿美元、1 745亿美元以及1 543亿美元,增加值进口额分别为2 117亿美元、212亿美元、403亿美元以及783亿美元,增加值贸易收支分别为1 767亿美元、2 458亿美元、1 342亿美元、760亿美元(见图1)。可以看出,中国在计算机及电子产品和机械设备上存在着大量的产业内贸易。而且,虽然位居出口产品首位,但是计算机及电子产品的增加值贸易盈余小于纺织服装。

图1 2014年中国的增加值贸易收支

(三)行业竞争力分析

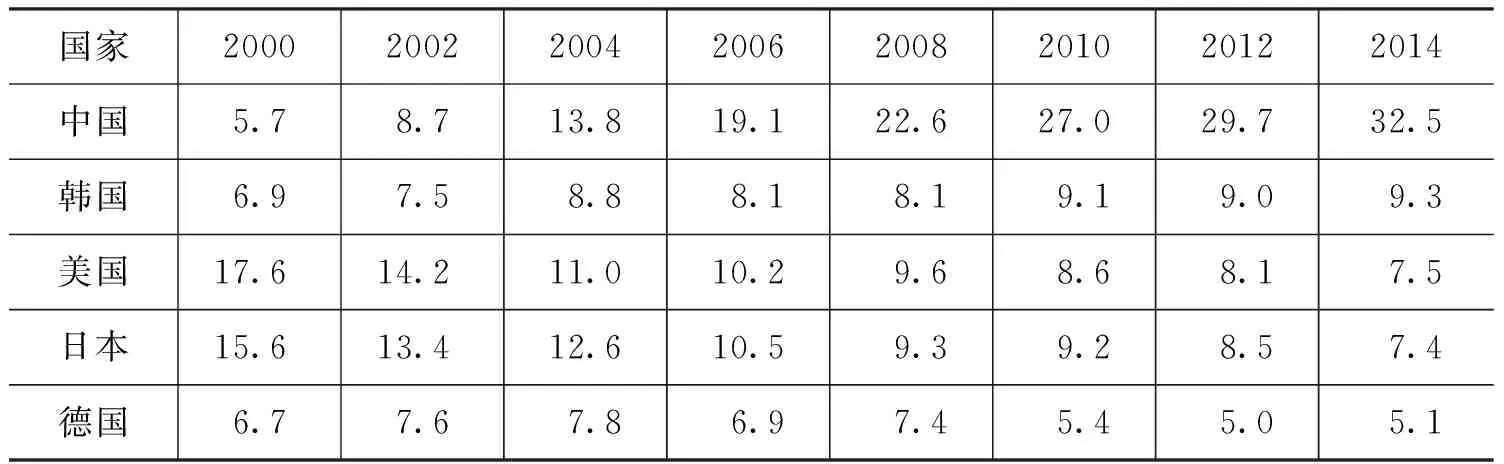

为了更加直观地展现中国在全球生产体系中的位置,下文着重分析中国在计算机及电子产品上的竞争力和上游度。首先,以本国增加值出口来衡量,我们计算了2000年以来中国、美国、日本、德国、韩国等主要贸易国的世界出口份额。2000~2014年,中国计算机及电子产品的出口份额从5.7%增加到32.5%,市场份额增加了近27%,显示出极强的市场抢占能力。与此相对应,美国和日本的世界出口份额同期均经历了下滑,美国的市场份额从17.6%下降到7.5%,日本的市场份额从15.6%下降7.4%,两者的市场份额合计下降约19%。而德国和韩国的世界出口份额基本保持了稳定,两国在2014年的世界市场份额分别为9.5%和5.1%(见表5)。进一步,我们计算了拉斐指数来反映各国在计算机及电子产品上的贸易专业化程度。中国的拉斐指数由负变正,从2000年的-1.8转变为2008年的0.4,后又逐步上升到2014年的1.5,说明中国在该行业上的贸易竞争力逐渐加强,具有贸易专业化优势。与之不同,美国的拉斐指数由正转负,从2000年的0.6下降到2014年的-1.9,表明美国贸易竞争力的减弱,在该行业上呈现贸易专业化劣势。日本的拉斐指数虽然也从2000年的高点持续下降,但是2014年的数值仍然为1.8,表明其在该行业上仍然具有较强的贸易竞争力。韩国的拉斐指数一直处于较高的水平,2014年的数值高达6.9,说明韩国在计算机及电子产品上的贸易竞争力很强,贸易专业化优势十分明显(见表6)。德国的拉斐指数一直为负值,反映了德国在该行业上不具备贸易专业化优势,但是拉斐指数的逐渐升高反映了其贸易竞争力的改善。

表5计算机及电子产品的世界出口份额(百分比)

表6计算机及电子产品的拉斐指数

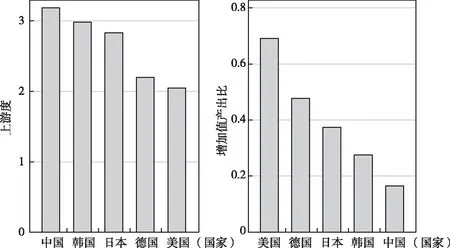

在全球化的背景下,行业的贸易竞争力不再是行业竞争力的全部,因为行业内各个生产环节的全球分工和协作突破了衡量比较优势的传统方式。在同一行业内,各个环节的科技含量和价值增量是不同的,进口关键技术并组装成品出口的环节可以造就大的贸易体量,但不一定能产生好的贸易效益。以世界投入产出表为基础,我们计算了计算机及电子产品的上游度以及增加值产出比。2014年,中、美、日、德、韩五国的行业上游度分别为3.2、2.1、2.8、2.2以及3.0(见图2)。根据定义,行业的上游度越大,其产出更多的是被其他行业用作中间投入,因此离最终需求越远,也就是说该行业更具有为其他行业提供“原料”的性质。中国的计算机及电子行业具有最高的上游度,说明其被大量用于其他行业的生产,离最终需求最远。而Antras等(2012)的研究表明,行业的上游度与增加值产出比呈负相关,也就说行业的上游度越高增值率越低。经计算,中、美、日、德、韩五国的行业增加值产出比分别为0.2、0.7、0.4、0.5、0.3。上游度由高到低的顺序为中、韩、日、德、美,而增加值产出比由高到低的顺序为美、德、日、韩、中,明显反映了行业上游度和增值率之间的负相关关系。这明确反映了,在计算机及电子产品上,中国从事的生产环节技术含量较低、价值附加较少,而美国等经济体从事的生产环节技术含量较高、价值附加较多。中国在计算机及电子产品上呈现巨幅贸易顺差,只能说明中国赚了大量的苦力钱,而不能代表中国在关键生产环节上具备很强的竞争力。与此相对,美国在计算机及电子产品上呈现巨幅贸易逆差,这至多说明美国是世界上主要的终端消费市场,而不能掩盖美国在研发设计、品牌营销等关键环节上的明显优势。

图2 2014年计算机及电子产品的上游度及增加值产出比

五、结论与政策建议

基于2016年发布的世界投入产出数据库,采用国民经济核算、全球价值链分解、指标构造等方法,分析了中国的经济结构、对外贸易结构以及行业竞争力,展现了中国在全球经济体系中的位置。主要结论有以下几点:第一,中国经济在需求端的特点是资本积累较高、居民消费水平较低,而在供给端的特点是技术创新不足、公共服务水平不高,需求端和供给端的问题是粗放式经济发展的一体两面。第二,中国出口中的本国增加值占比经历了先降后升的U形反转过程,谷底为观测期中点的75%,期初和期末的数值均略高于80%;中国的出口以工业制成品为主,而信息通讯、金融保险、专业科技等服务的出口很少;借助增加值核算法,发现中国对美国的贸易顺差下降了20%,中国在计算机及电子产品上的贸易顺差低于在纺织服装上的贸易顺差。第三,即使以本国增加值出口来衡量,中国计算机及电子产品的世界出口份额仍高达1/3,拉斐指数为1.5显示出贸易专业化优势;中国计算机及电子产品在全球生产体系中的上游度在主要经济体中位居第一,而其增加值产出比在主要经济体中处于末位,说明中国从事的生产环节技术含量较低、价值附加较少,产出更多地被用于“原料型”中间投入而不是直接面向终端消费市场。概括来说,在全球经济体系中,中国现阶段的角色更像是世界工厂的工人而不是厂长,过低的国内居民消费水平和大体量的外贸顺差很大程度上来自于我们主要依靠出卖“硬苦力”嵌入全球生产过程。

随着国外市场需求增长的放缓以及国内要素投入临近瓶颈,我国经济发展方式亟需从外需导向、要素扩张型转变为内需导向、创新驱动型,其关键抓手就是供给侧结构性改革。进一步,我们认为生产能力是消费能力的基础,生产能力的升级必然带来消费水平的提升。大致上,生产能力包括创造能力和制造能力,而创造能力是更为决定性的因素。生产过程可以划分为智力密集型,体力密集型,资本密集型,资源密集型四个环节。其中,智力密集型环节是最为关键的环节,同时也是价值增量最高的环节,体现着破旧立新的创造能力。而体力密集型、资本密集型、资源密集型三个环节多见于大规模、标准化的生产过程,而这更大程度上是制造能力的反映。在经济全球化的浪潮中,美国专注于智力密集型生产环节,而将体力密集型等可替代程度较高的生产环节转移到低工资的中国,从而将自身的创造能力和中国的制造能力很好地结合在一起,共同推动了中国对外贸易的高速增长。可以说,谁控制了关键环节谁就主导了整个生产过程,谁决定生产谁就决定消费。从这个角度来看,美国对中国的贸易赤字根本原因不在于人民币汇率,更非所谓的低于生产成本的倾销,而在于美国创造-中国制造-美国消费的经济分工模式。

中国需要进一步向全球经济体系的核心位置提升,将体量优势逐步转化为质量优势,从制造中心升级为创造中心。为此我们提出以下几条政策建议:

第一,继续加强政府的社会服务职能。不可否认,中国经济近40年的快速发展很大程度上得益于政府的强力推动,尤其是作为后进的发展中国家,政府主导的经济发展战略更有利于集中精力追赶先行的发达国家。完善的基础设施、齐全的工业门类、稳定的营商环境等等都离不开政府的主动促进。然而,随着经济发展步入新常态,我国经济增长的主引擎需要从政府投资转变为市场创新,这意味着资源配置方式要从政府主导转变为市场主导。新时期,政府应着力改善公共产品和公共服务的供给,为市场机制的畅通有效奠定基础,这样才能更有效地激发社会各界的创业精神和创造性,增强经济增长的包容性和可持续性。

第二,提升对外贸易的质量,促进进出口的平衡。贸易的本义在于互通有无,等值交换。从禀赋上看,中国的特征是人口众多、人均资源匮乏、前沿技术不足,这也决定了我们出口劳动密集型产品、进口资源密集型和技术密集型产品的贸易模式。改革开放以来,大量逐利的资本流入中国这个成本洼地,带来了大量加工组装及其配套业务,引发了制造业的快速扩张和对外贸易的激增。进而造成了我们消耗了大量的资源,冒着破坏环境的危险,顶着倾销的恶名,却赚取微薄利润的尴尬局面。然而,始于2008年的全球金融危机打破了支撑中国出口快速增长的外部基础,冲击了美欧等发达国家的消费和储蓄模式,催生了保护本国市场和就业的动向,中国出口增长的空间因而受到制约。在外需放缓的环境下,我们要减少对低价抢占国际市场份额的依赖,增加对质量提高市场效益的努力,加快对国外前沿技术的引进、吸收和再创新,努力形成新的对外贸易优势。

第三,鼓励差异化竞争,大力发展国内市场。鉴于中国经济的体量,我们应该大力培育和开发国内市场,激励以满足内需为导向的生产活动,加强经济增长的内生动力。当前,我国很多行业同质化竞争程度较高,低水平重复建设过多,质量不佳、产能过剩、利润甚微。究其原因,主要在于创新不足、差异化竞争程度较低。然而,创新的要义就是不同和差异,这需要发挥企业和个体的主观能动性,扩大企业和个体的自主决策权。这有赖于政府制定更加透明和公正的市场基本规则,并确保规则的全面和有力执行,让高效率、高品质的企业脱颖而出,让低效率、低品质的企业退出市场。需要注意的是,优胜者应该在统一、开放、竞争、有序的市场体系中脱颖而出,而不是通过其他方式直接或间接地被选拔出来。