长沙城郊游憩空间开发研究

陈名虎,陈 君

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

中国改革开放40年来,科技不断的进步,经济不断的发展,人民收入不断的增长,幸福感不断的增强。党的十九大提出“决胜全面建成小康社会”的目标,旅游已成为小康社会里衡量生活质量的一个重要指标。2017年,国内旅游人数50.01亿人次,比上年同期增长12.8%;出国(境)旅游总人数达2.7亿人次,比上年同期增长3.7%;全年实现旅游总收入5.40万亿元,比上年同期增长15.1%,占全国GDP总量的11.04%。旅游产业已成为国民经济新的重要增长点,我国已经从旅游资源大国发展成为世界旅游大国,向世界旅游强国激励奋进。

在中国经历“黄金周”集中大旅游之后,居民的游憩意识与旅游观念均发生了很大变化。

居民外出旅游不是局限于传统的观光旅游,而是更趋向于休闲度假旅游,因此城市的旅游结构也随之发生了重要转变,短距离旅游和城郊旅游的人数在不断增加,长线的旅游人数在不断减少。城郊旅游逐渐成为城市居民旅游消费市场中一个很重要的组成部分,目前也是学者对生态旅游、休闲旅游研究的热点。城郊游憩空间的范围其实很广,它不仅蕴涵着丰富的游憩资源,而且是体现了真正意义上的生态旅游,它是区域旅游、城郊旅游,是城市旅游与乡村旅游的结合体[1]。

城郊游憩空间是中国城市化发展到一定水平的产物,是城市不可或缺的功能区,也是对城市和农村的一种弥补和促动,它以城市居民为主要服务对象,处在城市、农村交界地带,交通便捷,具有旅游、观光、休闲、康体、运动、教育等不同功能。国外对城郊游憩的研究比较早,20世纪80年代初期,前苏联学者普列奥布拉斯基对环绕城市周边的游憩地带进行关注研究,他认为城市周边游憩地带的发展是对城市化进程的一种补充;Ball观察到在伦敦外围空间形成了环形的游憩地带;Pearce提出了城市居民外出旅游的空间圈层模式;日本学者山村顺次将目光关注城市周边游憩空间的形成和变化问题[2]。

国内对城郊游憩的研究也不少,从20世纪90年代就开始了研究。邹积林在旅游区划空间形态研究中分析了成都城市周围的环状形态;吴承照用游憩时空体系揭示了城市居民生活的圈层结构特征[3];吴必虎以上海城郊旅游开发为研究,提出了环城游憩带理论[4];叶岱夫侧重于都市型农业的发展方向研究,把城市郊区划分为近郊、中郊和远郊三个圈层结构[5]。国内的实证研究主要集中在一些大城市的郊区,如北京、上海、武汉、成都等地,而对于发展迅速的中小城市郊区研究就更少了,特别是对城郊游憩空间结构特征、空间结构优化等缺乏较为深入的研究。因此,基于长沙的旅游资源分布特征,来合理规划长沙城郊游憩空间是很必要的。

一、长沙城郊游憩空间的界定

长沙的游憩资源丰富多样,风景秀丽迷人,“山、水、洲”融为一体。依据城市郊区划分原则和划分方法,长沙市区三环区以外至市辖各县(市)的郊区都具有城市和乡村的交错特征,都可以算是城郊的范围。本次研究的范围选定为距离长沙市中心15公里以外的区域,各县(市)城区的建成区除外的城郊游憩空间地带。长沙城郊游憩,一是游憩资源数量众多,种类齐全,包含162处景点。包括自然旅游资源、人文旅游资源。二是游憩资源品位高,地理位置优势明显,开发价值巨大。

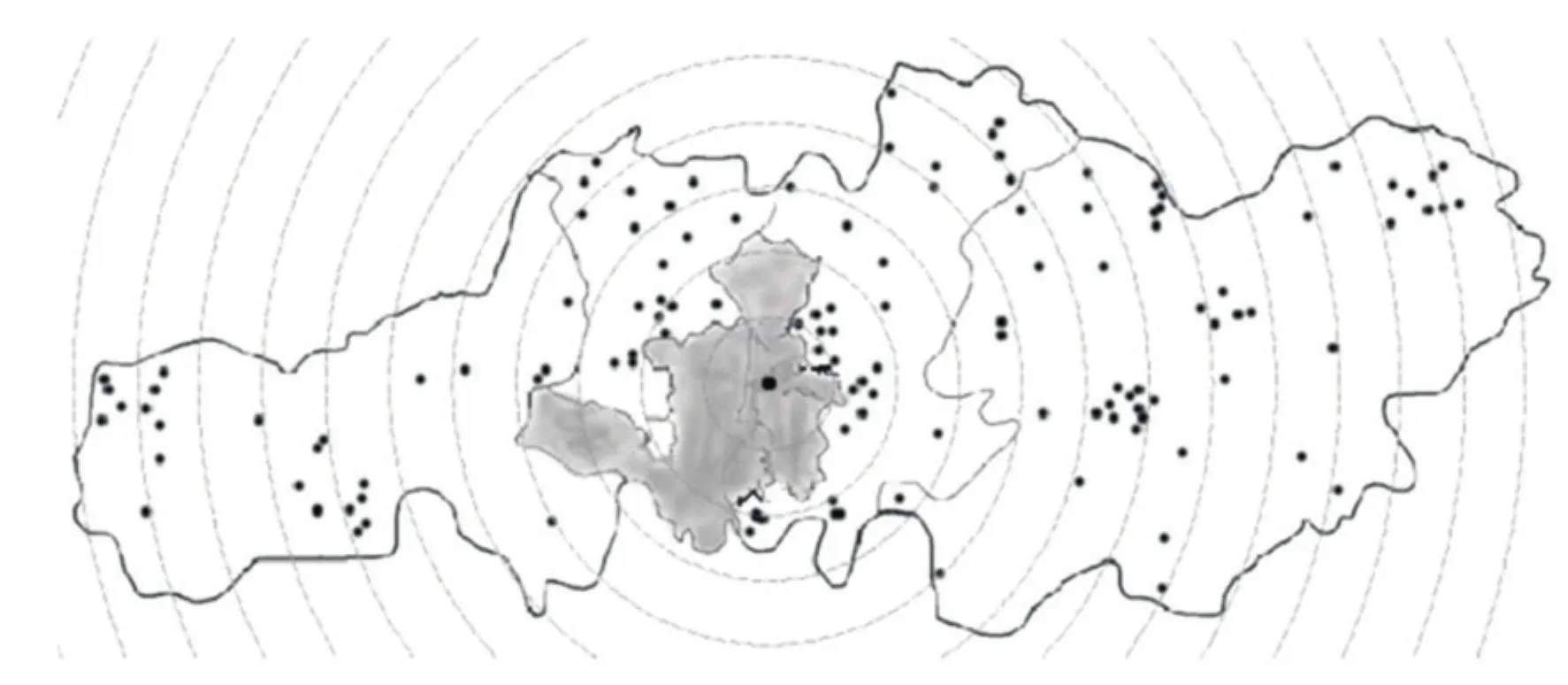

通过收集的城郊游憩数据资料,通过CAD软件绘图,以五一广场为中心点画圆弧,采用回转半径法,以10km为单位逐渐变化半径尺度,统计在不同半径尺度内城郊游憩资源的分布状况。(如图1)

图1 每个回转半径上的城郊游憩资源分布

图2 每个回转半径上的城郊游憩数量统计

由图1与图2可以看出,随着离中心点的距离不断增加,长沙市城郊游憩资源的数量呈现波浪式递减,当然区间有回升的现象,在20 km、60 km的范围内是城郊游憩资源密度最高峰区间,在80 km范围是城郊游憩资源密度最低谷区间,但是在40 km、70 km两个区间又形成了两个较高密集区。

二、城市居民对长沙城郊游憩空间的需求调查

本项研究采取问卷调查与现场访谈的方式相结合来收集原始数据资料。问卷调查以长沙居民作为研究对象,采取抽样调查方式,对有能力且愿意配合进行问卷调查的游客分发问卷,现场填写现场回收。为了保证此次抽样调查的数据合理性,按照长沙市目前六个区域内常住人口的实际情况和比例,分不同的人群进行相应数量的问卷发放。

2018年3月10—20日选取在黄兴南路步行街、岳麓山、湘江风光带、黑麋峰森林公园、石燕湖风景旅游区、世界之窗、橘子洲等地共发放调查问卷1 000份, 有效问卷回收985份, 有效回收率为98.5%。

对调查表进行了人口学特征分析,从游客性别来看,男性有505人,占比50.5%,女性有495人,占比49.5%。从游客年龄来看,以19~35岁的游客最多,占比48.3%,其次为36~60岁的占比34.6%,60岁以上的占比6.6%,18岁以下的占比9.5%。从游客受教育程度来看,以大学层次的人数最多,占比42.3%,其次为高中层次的占比27.0%、研究生学历的占比22.8%,初中及以下占比7.9%。从游客职业来看,以白领居多,占比37.8%,其次为蓝领的占比27.2%、其他职业的占比19.2% 、离退休人员的占比15.8%。从游客个人月收入来看,主要集中为3 000~5 000元,占比48.3%,其次为5000元以上的占比30.9%)、1 000~3 000元的占比17.6%、1000元以下的占比3.2% 。从游客家庭结构来看, 三四口之家为多,占比36.2%,其次为二人世界的占比22.9% 、三代同堂的占比21.7%、未婚者的占比19.2%。

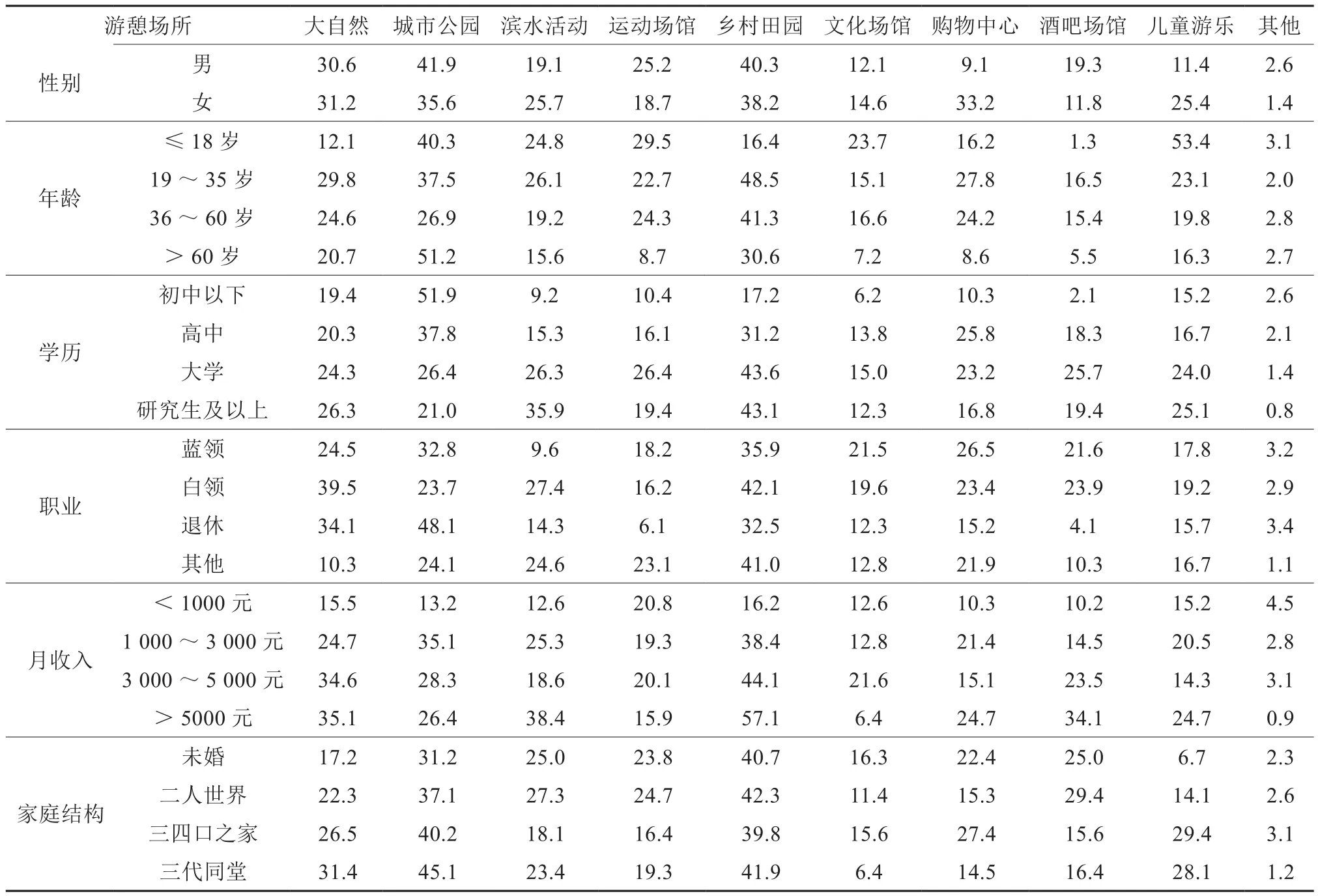

表1 不同人口统计学特征的长沙居民对城郊游憩空间的需求表(组内%)

通过表1显示,不同人口统计学特征的长沙居民对城郊游憩空间的需求也不同。女性游客喜欢去购物中心和儿童游乐场所,男性则喜欢去运动场馆和酒吧茶馆;老年人喜欢到城市公园进行休闲散步;收入越高和学历越高的游客更喜欢滨水活动和乡村田园场所。整体来讲,长沙居民对大自然、城市公园、乡村田园等游憩空间的偏好程度较高,这表明了开发城郊的游憩资源将有很大的潜在市场,也反映出现代城市人想回归大自然的心理需求越来越强烈。其次是城市公园和滨水活动受居民偏好的程度也较好,代表了长沙市居民在城区和郊区两个游憩空间的偏好方向。同时长沙居民对购物中心、运动场馆、儿童游乐等游憩空间的需求,表明长沙城郊游憩空间需要综合性的规划及开发。长沙市居民对文化场馆的游憩空间偏好程度较低,这表明要对长沙市居民加以引导,以提高居民参与城郊游憩活动的文化体验。

通过现场访谈的情况可知,长沙居民更喜欢在居住小区及附近的区域进行休闲散步、运动健身等活动,但是其游憩场所有限又无法满足活动的开展,导致很多居民很少出去;居民喜欢到中心城区进行朋友聚会、逛街购物等活动,由于城区人员较多,也无法很好地开展;居民喜欢在城郊进行爬山、旅游、休闲等活动,但是有些交通欠便捷。绝大多数居民觉得每周参加2~3次的游憩活动就足够了,较少的人群觉得要每周参加5次以上游憩活动。长沙市居民去周边游玩随着距离越远而出游频率减少,按照标准里程45公里计算,在1~3小时范围内出游频率达到顶峰状态,随后会逐步下降,超过5小时的路程,会急剧降到谷底。通过调查访谈也得知,长沙大多数居民喜欢出游在城郊地区逗留时间为半天及1天不过夜,占比80.1%;逗留1天半的占比13.4%;逗留2天不过夜的占比4.8%;逗留2天以上的占比1.7%。现场访谈表明,到达城郊游憩场所的交通是否便利成了居民出游意愿的重要原因。根据长沙市居民对城郊游憩的需求特征,要大力开发满足居民要求的城郊游憩空间,提供更多游憩设施和游憩机会。

三、长沙城郊游憩空间布局

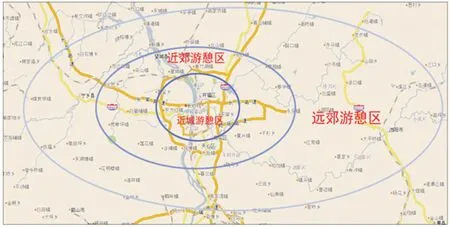

根据长沙城郊游憩资源的属性特征、旅游功能,依据其区位范围可以将长沙城郊游憩空间划分为近城区、近郊区、远郊区三个圈层[6]。

第一圈层为近城区,以长沙三环线边界为起点半径约十公里的范围,交通便利,主要的游憩项目是以城市主题公园、滨水活动、特色餐饮、文物景观为主。

第二圈层为近郊区,以长沙市区约35~50 km为半径的环状范围,北至黑糜峰公园,南至石燕湖生态旅游公园,这也是居民出游频率最多的一个区域,也是城郊游憩空间开发的重点,主要是以大自然、生态公园为主的游憩空间。

第三圈层为远郊区,以长沙市北面与岳阳市、益阳市相交,南面与株洲市、湘潭市相连的地方围绕形成的环状地带,主要是以主题特色、生态公园、乡村田园为主的游憩空间。在长沙的浏阳市、长沙县、宁乡县三个县市中,浏阳是长沙居民最想去的地方,排在第二位是长沙县。这正是浏阳历史文化传统悠久、游憩资源类型丰富,它将成为长沙城郊游憩空间一个重点区域。(见图3)

图3 长沙城郊游憩圈层结构

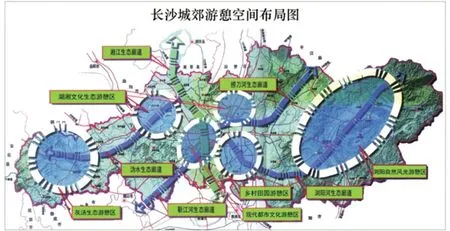

根据长沙城郊旅游资源在每个回转半径上的城郊游憩资源分布情况,结合《长沙市旅游业发展总体规划(2009—2020年)》的要求,考虑长沙市各区县行政区的完整性,建立以资源特色为核心,以山水构架为基础的长沙城郊游憩“五廊、五区”空间结构。

(一)城郊游憩廊道

城郊游憩廊道是旅游斑块内部移动通道,便于游客从一个旅游斑块移动到另一个旅游斑块,它起到串联城郊旅游斑块的桥梁作用,是客源流动的主要通道。它包含城乡之间的廊道、郊区内部联通的廊道、景区内部游览的廊道。因此城郊游憩廊道具有游览和输送两种功能,在城郊游憩空间转换之间扮演重要角色。

长沙交通便利,其城郊游憩廊道的基础建设完善、畅通,省道、国道、高速公路贯穿长沙东西南北。长沙城郊游憩空间的廊道建设,要着力发展以浏阳河生态廊道、湘江生态廊道、沩水生态廊道、靳江河生态廊道、捞刀河生态廊道等五大游憩廊道所形成的网状生态廊道系统,它是连接五大游憩区的重要通道,也是城郊游憩项目滨水活动重要场所。(见图4)

图4 长沙城郊游憩空间布局

(二)城郊游憩区

根据长沙城郊游憩资源状况,综合考虑长沙城郊发展、地域位置、交通状况、客源主体、产品特色等主要因素,可以将长沙城郊游憩空间划分为五个特色游憩区域,它们之间既有联系,又有各自特色。

1.现代都市文化游憩区

现代都市文化游憩区主要包括长沙市城区400平方公里的区域范围。现有的主要游憩项目包括人文古迹类(岳麓书院、马王堆、天心阁、博物馆等)、城市文化类(体育文化城、金鹰文化城、体育文化城、步行街、国际影视会展中心、滨江文化公园、城市雕塑及小品等)、科技文化类(大学城、科技馆、展览馆等)。发展方向以主题公园、观光旅游、旅游购物、茶馆酒吧为主。

2.湖湘文化生态游憩区

湖湘文化生态游憩区主要指望城区、长沙县的行政区域范围。现有的主要游憩项目有长沙铜官窑遗址、靖港古镇、雷锋纪念馆、刘少奇纪念馆、黄兴故居、徐特立公园、杨开慧纪念馆等。发展方向主要以弘扬湖湘文化为根本,突出湖湘文化与生态的紧密结合,以红色教育、湖湘主题文化、休闲旅游等为主,作为革命红色教育学习基地以及湖湘文化展示中心,发展成为国家级红色旅游度假区[7]。

3.浏阳自然风光游憩区

浏阳自然风光游憩区主要包括浏阳市行政区域的范围。现有的主要游憩项目有大围山风景区、石柱峰、道吾山风景区、周洛风景区、浏阳河、赤马湖、天马山、黄龙峡、柏加花木基地等。发展方向主要以大自然生态旅游、探险登山、烟花观光及滨水活动为主。

4.灰汤生态游憩区

灰汤生态游憩区主要包括宁乡县行政区的范围,现有的主要游憩项目有灰汤温泉、宁乡龙泉漂流、沩山、青洋湖等。发展方向主要以滨水活动、温泉休闲中心、高尔夫球场为重点,力争灰汤生态游憩区建成为国家旅游度假区。

5.乡村田园游憩区

乡村田园游憩区主要包括长沙市郊区70~100千米的区域范围,现有的主要游憩项目有省生态植物园、长沙生态动物园、石燕湖生态旅游区、黑糜峰森林公园以及各种农家乐、农业观光等,展现乡村田园特色,以生态农业观光、体验为主,配套餐饮、垂钓、棋牌各种游乐设施。

四、结论

城郊游憩空间是现代城市的一部分,在开发时应遵循生态平衡理论,按照自然生态、经济生态、文化生态综合考虑。城郊游憩空间,即是城市的重要组成部分,也是一个特型社区。

一是城郊游憩空间的开发首先要考虑交通的便利性。出行的方便与否,直接影响到这个游憩空间的价值存在。而在交通方式选择上,长沙居民更喜欢坐公交车和地铁,因此,在开发城郊游憩空间时, 必须做好城郊游憩空间与城市交通方面的衔接与协调,保证市民的可便性。

二是城郊游憩空间要开发满足不同家庭结构的游憩产品。不同家庭结构对出游开支、城郊游憩目的地的选择、休闲方式上都不同。青年未婚

者,喜欢群体性活动,以嬉戏或取闹方式休闲,应该多开发运动场馆与集体活动项目;有小孩的家庭,经济收入相对偏高,人际交往频繁,喜欢自驾车和朋友聚会,应该多考虑一些家庭式的游乐场所及活动、探险登山、素质拓展等项目,可以更好地锻炼小孩子的胆识,开拓眼界;老年人退休者喜清静、厌运动、重享受等特征,喜欢乡村或温泉等,应该多开发一些休闲、田园、室外健身运动项目。一个游憩空间要完善其配套设施,比如购物、衣食住行等等。