腹腔镜胆道探查术治疗胆囊结石合并胆总管结石的临床效果研究

曹健 赵新华 熊少敏

胆囊结石排在临床常见三大结石之首,近年来,随着环境的恶化、人们生活水平的不断提高以及饮食习惯的改变,胆囊结石的临床发病率越来越高,已对该病患者生活质量造成严重的影响[1-2]。研究显示,胆囊结石往往伴有胆总管结石,两者并发的发生率约为胆囊结石的10%~40%,且胆总管结石常常引发胆管炎、胆石性胰腺炎等危急重并发症,严重时甚至对患者生命造成威胁[3-4]。笔者于2016年5月-2018年5月间临床应用腹腔镜胆道探查术治疗胆囊结石合并胆总管结石并取得显著疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2016年5月-2018年5月期间收治的胆囊结石合并胆总管结石患者60例作为研究对象,纳入标准:均经核磁共振、胆管造影及腹部超声等临床诊断确诊;胆囊位置均无其他病变;均无手术禁忌;均无肝胆系统、十二指肠等上腹手术史。排除标准:急性、萎缩性胆囊炎、胆囊壁增厚及胆囊癌等;严重肝、肾疾病;妊娠及哺乳妇女。按照随机数字表法将其分为对照组和观察组,各30例。所有患者均知晓本次研究并签署知情同意书,该研究已经医院伦理学委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 该组采用常规开腹胆囊切除及胆总管切开取石术,行常规术前准备,术前留置胃肠减压管及导尿管,患者均采用气管插管全麻,切口位于患者右上腹肋下缘,打开后找到胆囊位置,将胆囊进行切除,然后沿胆总管前壁做一个纵型的切口,将所有的结石取出后,并检查确认取石完全,采取0.9%的氯化钠溶液进行冲洗干净,留置引流管后缝合(0号可吸收线)胆总管,并放置T型导管,术后常规抗生素预防感染,禁饮禁食,观察生命体征,术后3~4周行T管造影检查,确认净石干净后拔除引流管。

1.2.2 观察组 该组采用腹腔镜联合胆道探查取石术治疗,术前准备及麻醉方式均同对照组,取头高脚低左倾仰卧位,采用3孔法实施手术,于脐缘作1 cm弧形切口,插入10 mm Trocar,建立CO2气腹,置入腹腔镜并探查腹腔,再分别于剑突下和右侧肋缘下作5 mm Trocar插入口,探查胆囊、胆总管解剖结构以及胆囊与周围组织粘连情况,确认可行手术后,使用无损伤抓钳钳夹胆囊底部,使其充分暴露,在切断之前进行夹闭,并牵引出胆总管,然后在胆囊管底部与肝总管交汇处进行切开,吸引器吸净胆囊内胆汁后于剑突下Trocar置入胆道镜观察胆总管内结石的情况,采用取石网篮取石后,使用胆道镜检查胆总管并确认结石取净后,生理盐水冲洗胆总管,退出胆道镜,置入T型管,0号可吸收线缝合胆总管,确认无渗漏后,将胆囊进行切除。相关术后护理与对照组相同,术后4周对患者进行T管造影检查,确认胆管通畅无阻且净石干净后拔除引流管。

1.3 观察指标 比较两组手术效果情况,包括手术时间、术中出血量、肛门排气及住院时间,同时统计手术成功率,并观察相关术后不良反应发生情况。观察两组手术前及手术4周后的肝功能指标变化情况,相关指标包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)及总胆红素(TBIL)水平。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用(±s)表示,组间比较采用t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的基线资料比较 对照组中男19例,女11例;年龄22~64岁,平均(47.65±7.67)岁;胆囊结石单发12例,多发18例;胆总管直径0.8~2.1 cm,平均(1.31±0.14)cm。观察组中男18例,女12例;年龄21~62岁,平均(46.78±7.59)岁;胆囊结石单发11例,多发19例;胆总管直径0.8~2.0 cm,平均(1.32±0.13)cm。两组患者的性别、年龄、胆囊结石类型及胆总管直径等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

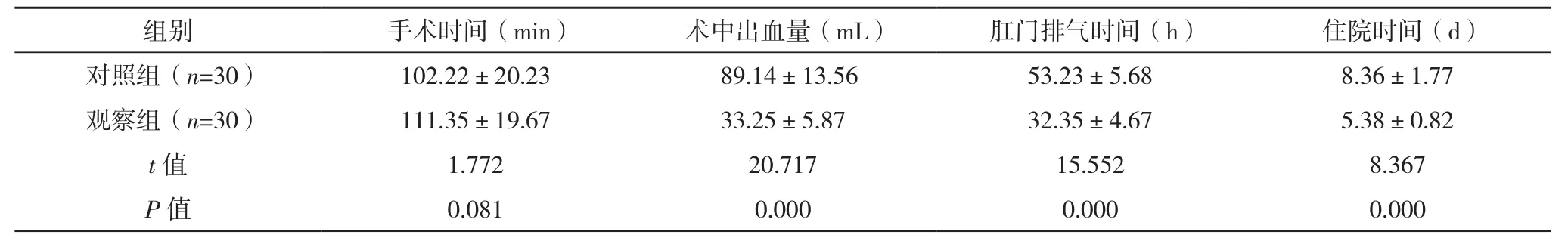

2.2 两组手术效果情况比较 两组手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组术中出血量、肛门排气及住院时间均明显少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

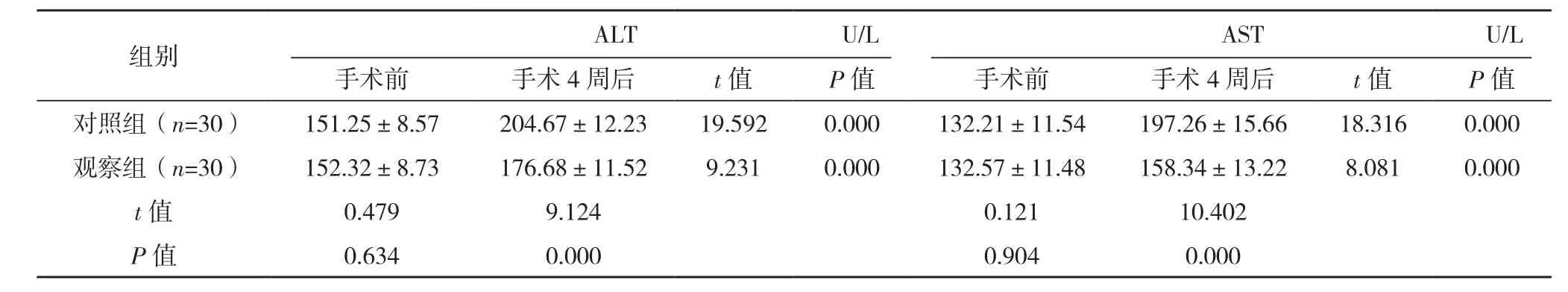

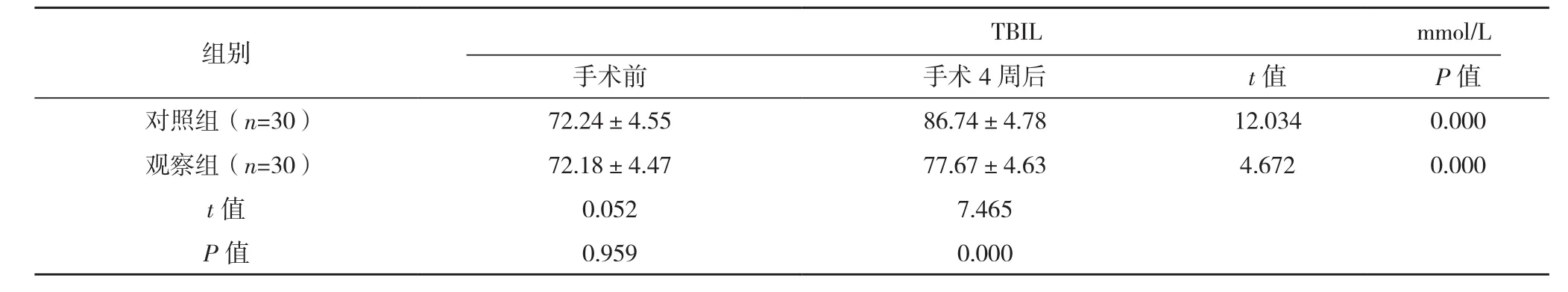

2.3 两组手术前及手术4周后的肝功能指标变化情况比较 手术前两组ALT、AST及TBIL水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);手术4周后,两组ALT、AST及TBIL水平与手术前比较均明显升高,但观察组均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表1 两组手术效果情况比较(±s)

表1 两组手术效果情况比较(±s)

组别 手术时间(min) 术中出血量(mL) 肛门排气时间(h) 住院时间(d)对照组(n=30) 102.22±20.23 89.14±13.56 53.23±5.68 8.36±1.77观察组(n=30) 111.35±19.67 33.25±5.87 32.35±4.67 5.38±0.82 t值 1.772 20.717 15.552 8.367 P值 0.081 0.000 0.000 0.000

表2 两组手术前及手术4周后的肝功能指标变化情况比较(s)

表2 两组手术前及手术4周后的肝功能指标变化情况比较(s)

手术前 手术4周后 t值 P值 手术前 手术4周后 t值 P值对照组(n=30) 151.25±8.57 204.67±12.23 19.592 0.000 132.21±11.54 197.26±15.66 18.316 0.000观察组(n=30) 152.32±8.73 176.68±11.52 9.231 0.000 132.57±11.48 158.34±13.22 8.081 0.000 t值 0.479 9.124 0.121 10.402 P值 0.634 0.000 0.904 0.000组别 ALT U/L AST U/L

表2 (续)

2.4 两组手术成功及不良反应发生情况 两组均未出现明显不良反应,观察组手术成功率为93.33%(28/30),对照组为 86.67%(26/30),两组手术成功情况比较,差异无统计学意义(字2=0.741,P=0.389)。

3 讨论

胆囊结石合并胆总管结石是临床肝胆外科常见疾病类型之一,目前,手术是该病最主要的临床治疗手段,传统的开腹胆囊切除及胆总管切开取石术虽然具有较好的取石成功率,并且通过在术后留置T型引流管,在减少患者术后出现胆漏并发症的同时,还可预留出二次取残石的相关通道,在临床中被广泛应用[5-8]。但是,传统手术创伤大、风险高,不利于患者术后的快速康复,存在一定的缺陷[9],目前临床上传统手术治疗胆囊结石的已成为非首选治疗手段。

近年来,随着医疗技术及微创技术水平的不断进步及发展,腹腔镜及胆道镜联合应用于胆囊结石及胆总管结石的临床报道越来越多,已成为人们关注的热点[10-12]。相较于传统的开腹取石术,腹腔镜联合胆道镜取石术具有诸多优点:首先,该术式最大的优点便是微创,通过微创术的应用,使得患者术后疼痛程度明显减低,进而可促进术后快速恢复;其次,术中通过腹腔镜的辅助作用,减小了对内脏器官的影响,降低了术后肠梗阻及肠粘连的发生率,使得患者胃肠功能可尽快得到恢复;第三,该术式可完整保留患者十二指肠乳头括约肌的生理功能,并且由于创口小,能够降低术后感染及水肿的发生率[13-19]。本研究结果显示,两组患者手术成功情况比较,差异无统计学意义(字2=0.741,P=0.389),但观察组术中出血量、肛门排气及住院时间均明显少于对照组,手术4周后的ALT、AST及TBIL水平均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结果表明,腹腔镜联合胆道探查取石术的临床效果要优于传统开腹手术,对患者肝脏功能的影响要小于传统开腹手术,结果同张乐等[20]报道一致。

综上所述,与传统手术相比,腹腔镜联合胆道探查取石术可明显减少胆囊结石合并胆总管结石患者术中出血量,加速胃肠功能恢复,缩短住院时间,且对患者肝脏功能影响小,临床疗效满意,值得应用推广。