从“心胃同治”论治下壁缺血性冠心病患者的疗效观察

么传为 时 敏 睢 勇 虞 君 王翠娟

(山东中医药大学附属聊城市中医医院,山东 聊城 252000)

冠心病心绞痛属中医学“胸痹心痛”范畴,患者常伴有纳呆、恶心,甚或呕吐等消化道症状[1]。《灵枢·厥病》载“厥心痛,腹胀胸满,心尤痛甚,胃心痛也”,认为胸痹心痛病虽病位在心,但其发病与五脏六腑受邪或脏腑功能失调有关。据此,笔者从“心胃同治”论点出发,运用经方丹参饮加味治疗下壁缺血性冠心病(血瘀气滞、心胃不和证)的患者46例取得较好临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:冠心病心绞痛诊断参照《不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断及治疗指南2007》[2]与《慢性稳定型心绞痛诊断与治疗指南2007》[3];心电图缺血定位参照《临床心电图学心肌梗死缺血部位心电图定位》[4];中医胸痹心痛病诊断标准参照 《中药新药治疗冠心病心绞痛的临床研究指导原则》拟定[5];中医证候“血瘀气滞、心胃不和”诊断参照《中医内科学》[6]胸痹心痛病中“气滞血瘀证”及《方剂学》[7]中丹参饮主证拟定。纳入标准:符合上述诊断标准;年龄≥18周岁;知晓并同意接受观察治疗。排除标准:经查实为急性心肌梗死或其他心脏疾病、重度心脏神经冠能征、更年期综合征、甲亢、颈椎病、胆心病、胃食管反流征导致的胸痛者;合并有肺肝肾脏器功能严重不全者;有严重的心功能不全 (NYHA分级Ⅲ级以上)者;合并重度高血压者;合并有感染性疾病需要抗炎治疗者;有严重的营养不良或代谢性疾病需要特殊治疗者;妊娠及哺乳期妇女;肿瘤后期患者;有精神疾病或脑血管后遗症患者存在交流障碍者。

1.2 临床资料 选取山东中医药大学附属聊城市中医医院心病科2014年7月至2016年8月住院诊断为冠心病心绞痛(心电图提示下壁心肌缺血)且中医辨证属血瘀气滞、心胃不和的患者76例,按随机数字表法分为治疗组46例与对照组30例。治疗组男性25例,女性 21 例;年龄 52~70 岁,平均(61.20±5.90)岁;病程3~125个月,平均(38.90±3.70)个月。对照组男性18例,女性 12 例;年龄 55~75 岁,平均(63.40±6.10)岁;病程0.5~132个月,平均病程(48.10±3.50)个月。两组患者临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 对照组予冠心病的一般护理常规及基础治疗:休息,吸氧,低盐低脂饮食;口服阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,批号J20130078)100 mg,每日1次,瑞舒伐他汀钙片(阿斯利康制药有限公司,批号J20120006)10 mg,每日1次,单硝酸异山梨酯片(鲁南贝特制药有限公司,批号H10940039)20 mg,每日2次;低分子肝素钠(意大利阿尔法韦士曼制药,批号H20090247)4250 U皮下注射,每12小时1次,连续5 d;注射用泮托拉唑 (杭州中美华东制药有限公司,批号H19990166)42.3 mg入100 mL 0.9%氯化钠注射液中静滴,每日1次,连续5 d;注射用单硝酸异山梨酯(鲁南贝特制药有限公司,批号H10980045)25 mg入50 mL 0.9%氯化钠注射液中静脉微量泵入,每日1次;治疗2周后评估病情及疗效。治疗组在对照组治疗的基础上给予丹参饮加味:丹参30 g,檀香10 g,砂仁 12 g,姜半夏 10 g,黄连 6 g,每日 1 剂,水煎200 mL,早晚餐后2 h温服,治疗2周后评估病情及疗效。

1.4 观察指标 分别观察两组患者治疗前后血清超敏 C反应蛋白(hs-CRP)、超氧化物歧化酶(SOD)水平;治疗前后复查血常规、肝肾功能、二便常规,记录治疗过程中的不良反应,观察有无不良事件发生。

1.5 疗效标准 依据文献[8]拟定。1)临床疗效标准。显效:胸闷、胸痛、纳呆等主要症状明显消失,心电图回复正常或达到大致正常,或(Ⅱ、Ⅲ、AVF导联)ST段、倒置T波回落>50%。有效:胸闷、胸痛症状发作频率减少,程度减轻,纳呆、腹胀等消化道症状明显减轻,心电图(Ⅱ、Ⅲ、AVF导联)ST-T有不同程度好转。无效:临床症状无明显改善,心电图与治疗前无明显变化。加重:临床主要症状及心电图较治疗前加重。2)中医证候疗效标准。显效:临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%。有效:临床症状、体征均有改善,证候积分减少≥30%,<70%。无效:临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少<30%。加重:临床症状、体征均有加重,证候积分无减少。3)心电图疗效标准。显效:心电图回复至“大致正常水平”或达到“正常心电图”水平。有效:ST段的降低,以治疗后回升0.05 mv以上,但未达到正常水平,在(Ⅱ、Ⅲ、AVF导联)倒置T波变浅(达25%以上),或T波由平坦变为直立,房室或室内传导阻滞改善。无效:心电图基本与治疗前相同。加重:ST段较治疗前降低0.05 mv以上,在(Ⅱ、Ⅲ、AVF导联)倒置T波加深(达25%以上),或直立的T波变平坦,平坦的T波变倒置,以及出现异位心律,房室或室内传导阻滞。

1.6 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

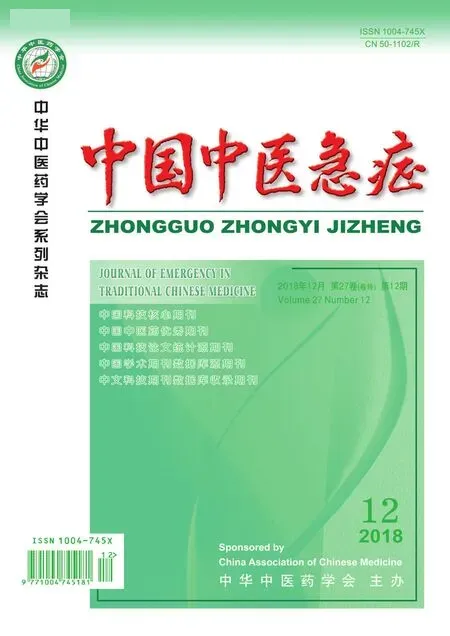

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗组临床疗效总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

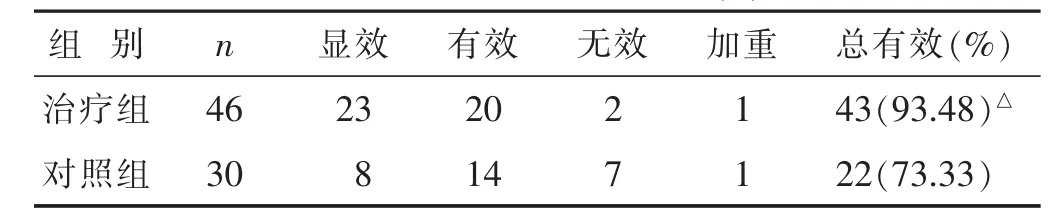

2.2 两组中医证候疗效比较 见表2。治疗组中医证候疗效总有效率显著高于对照组(P<0.05)。

表2 两组中医证候疗效比较(n)

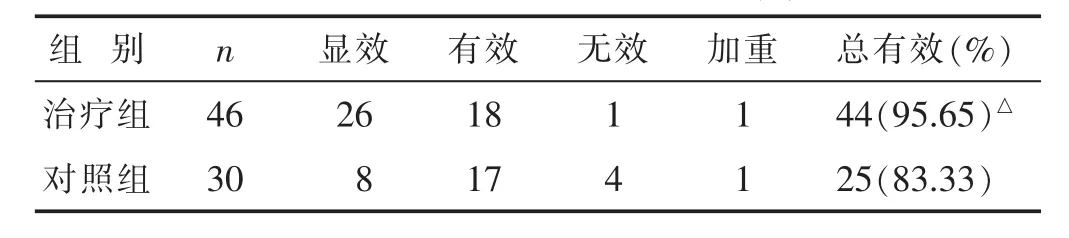

2.3 两组心电图疗效比较 见表3。治疗组心电图总有效率显著高于对照组(P<0.05)。

表3 两组心电图疗效比较(n)

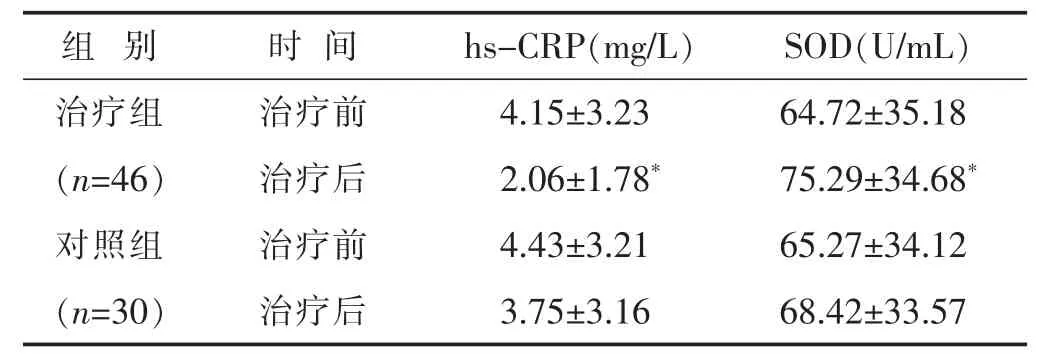

2.4 两组治疗前后血清hs-CRP、SOD水平比较 见表4。治疗后对照组血清hs-CRP、SOD水平未改善(P>0.05),治疗组血清hs-CRP、SOD水平改善显著(P<0.05)。

表4 两组治疗前后血清hs-CRP、SOD水平比较(±s)

表4 两组治疗前后血清hs-CRP、SOD水平比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05

?

2.5 不良反应 两组患者治疗后肝肾功能、血常规、二便常规未有明显异常改变,两组患者各有1例药物治疗改善不明显,病情加重,进一步行介入治疗外,无不良事件的发生。

3 讨 论

冠心病心绞痛是由于冠状动脉在粥样硬化、狭窄的病变基础上,在炎症刺激、痉挛、斑块破裂等一系列因素参与下,导致心肌缺血缺氧而临床表现出胸闷、胸痛、心慌等症状的疾病。迷走神经传入纤维感受器几乎都位于心脏下后壁表面,下后壁心肌缺血时迷走神经兴奋引起胃肠反射,消化道症状见于下壁缺血而非前壁[9],有1/3心绞痛患者早期有恶心、呕吐和上腹痛,与迷走神经受坏死心肌的刺激和心排血量降低组织灌注不全有关[10],临床辨证可从“心胃同病”论治。

早在《素问·邪克》有“故诸邪之在于心者,皆在于心之包络。包络者,心主之脉也,故独无俞焉”。又《灵枢·经脉》有“心主手厥阴心包络之脉,起于胸中,出属心包络,下膈,历络三焦”,认为心脏通过经脉加强了与其他脏腑之间的联系,故心脉受邪,则三焦功能失常,见于脾胃则为运化失司,升降失常,而表现为纳呆、腹胀,甚或恶心、呕吐。

丹参饮方出《时方歌括》[7],原方主治血瘀气滞、心胃诸痛,临床广泛应用于治疗冠心病、慢性胃病。方取丹参,性苦微寒,归心、肝经,降而行血,一方面可活血通脉、养血安神,另一方面,其性微寒,可泻心火、凉血安神,是为君药;檀香、砂仁味辛、芳香,善行中焦气滞,是为臣;姜半夏一为降逆止呕,另一方面化痰散结,此外《金匮要略》记载“补气加半夏三两”,认为半夏有补气之效,是为佐;黄连苦寒,清热解毒,善清心胃之火共为佐,有研究表明[11-12]心气不足,致使热、痰、瘀互结互促,热毒损伤心络,瘀毒致变,为本病缠绵难愈的根本,故本方加半夏、黄连以清热解毒、化痰是为佐;方中甘草调和诸药。本方气血并治,以消为补,从而达到心胃同治的功效。李然等通过动物实验发现,丹参饮能缩小心肌梗死面积,降低血清乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)水平,从而对急性缺血心肌起到保护作用[13]。陈惠等通过统计相关研究发现,丹参饮有抗心肌纤维化、降低炎症因子水平、降低心肌酶学的释放、保护内皮细胞、影响冠脉血流量及阻力,抗凝及保护心肌细胞、保护心脏超微结构等功效[14-15]。

下壁缺血性冠心病患者多合并消化道症状,故临床辨证当属“心胃同病”。本研究采用经方丹参饮加味治疗下壁缺血性冠心病辨证属“血瘀气滞、心胃不和”的患者46例取得较好疗效,不仅可有效改善患者临床症状,改善心电图,同时可以降低炎症因子hs-CRP水平,提高SOD水平,从而有效干预炎症反应在急性血管事件的进程,促进斑块稳定,改善心肌血供。现代中医提倡辨病辨证结合治疗,对于不同部位心肌缺血,患者临床症状有一定的差异性,合理运用经方辨证施治,可显著提高临床疗效。