量表化围手术期管理方案在下肢深静脉血栓介入治疗护理中的运用

何婉玲 梁月娥 谭倩妍 蔡名金

广州医科大学附属第三医院放射科介入室(广州510150)

介入治疗因其微创及可靠的疗效受到广大患者的欢迎。近些年来介入治疗在国内各大医院广泛开展,然而目前国内尚缺乏统一、规范、具有可操作性的介入护理常规和介入护理质量控制标准,国内介入护理、护理管理的质量参差不齐[1]。因此制定介入护理常规及质量控制标准,把介入护理纳入标准化、科学化、规范化的管理方案之中是非常有必要的[2⁃3]。急性下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)形成是介入科常见的急诊手术,我科长期开展Angiojet血栓抽吸系统下的机械血栓清除术,该手术患者往往伴有其他基础疾病,护理不当易出现血栓扩散、肾功能损伤等严重并发症[4⁃5]。为提高护理质量,我科室护理团队学习借鉴医生的疾病临床路径管理方案,并根据护理工作的经验实际,在DVT的血管抽吸治疗这一单一操作上制定了一套标准化、量表化的围手术期量护理方案,证实在血管介入治疗护理中有良好的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1患者及分组选择2017年1月至2018年1月在我科行下肢急性深静脉血栓介入溶栓治疗且志愿参加本研究的患者共30例,随机分为两组,观察组为15例,对照组为15例。观察组男9例,女6例,平均年龄(55.0±12.15)岁。对照组男10例,女5例,平均年龄(53.7±16.25)岁。患者急性下肢DVT诊断标准如下:(1)急性起病(不超过14 d);(2)患者肢体不同程度肿胀及疼痛;(3)经彩色多普勒超声确诊为下肢DVT。患者入组的纳入标准:(1)诊断明确;(2)愿意接受血管介入治疗,并最终完成手术的;(3)患者意识清醒,可以配合治疗的。排除标准如下:(1)< 18岁或> 80岁;(2)陈旧性血栓;(3)动脉穿刺失败导致无法行介入手术;(4)严重心血管、肝肾及造血系统疾病,恶性肿瘤及精神病史;(5)患者意识不清,无法配合交流的。

1.2手术相关资料两组患者的围手术期医生治疗方案一致,术前准备:住院患者确定手术治疗后,常规予以低分子肝素抗凝治疗,完善术前检查,包括血常规、生化等。术前患肢足背静脉留置套管针(术前造影用),常规留置尿管,术前当天予生理盐水静滴水化治疗。

手术过程:术中造影,取仰卧位,预防性行下腔静脉滤器植入术,在置入成功后,压迫并加压包扎穿刺点。取俯卧位,从患者肢体腘静脉穿刺,置入6F短鞘,进行患者肢体静脉造影,进一步明确DVT诊断及DVT具体位置、范围。穿刺及造影成功后,进行Angiojet血栓抽吸术:将超滑导丝通过血栓段置入下腔静脉内,连接安装Angiojet血栓抽吸系统,按照屏幕提示对导管进行冲洗排气。在将导管延导丝送至血栓部位后,先喷洒尿激酶20×105U,20 min后再次插入吸栓导管进行吸栓。在导管第一个标记点接近血栓1 cm时开始进行抽吸,抽吸速度控制为2 mm/s,抽吸完成后复查造影,如有残余血栓可再次抽吸,在抽吸过程中,若经反复抽吸、喷药溶栓后效果不佳,必要时可更改或联合CDT(抽吸完成后,放置溶栓导管,根据血栓抽吸的效果和发病时间,置管溶栓1~3 d)。

术后常规:在血栓抽吸术完成后,密切观察患者临床症状及体征,必要时进行超声多普勒检查,同时密切监测患者血、尿常规,监测肾功能。手术结束后根据患者情况个体化治疗,若无特殊病史则常规使用阿司匹林及氯吡格雷双联双抗,3个月后改阿司匹林治疗;若合并房颤则使用华法林,控制国际标准化比值2~3之间。术后2周常规行下腔静脉滤器取出术。患者出院后,常规口服抗凝药至少3个月,术后第3个月和第6个月按时随访复查,随访内容包括临床症状、体征、受累静脉彩色多普勒超声等。

1.3护理方案对照组采用既往的护理方案,术前:常规术前探视、术前评估;术中:协助患者进入介入室后的手术体位建立,协助医生连接相关设备,及时调整患者术中不适,解答患者问题,缓解患者的紧张情绪、记录患生命体征等,术后协助伤口加压包扎,患者术后常规探视,嘱托患者及家属注意观察下肢血运、同时予以心理辅导等。观察组根据我科室制定的量表化围手术期方案进行护理,量表的制定由介入室护士根据我们前期的护理实践完成。分为术前评分量表、术中护理量表及术后护理量表3部分。量表制定完成后打印归档,在患者行介入治疗前将各量表分派给责任护士,责任护士根据量表的规定项目完成护理工作,例如,术前量表主要评估患者的术前心肺功能、术前用药情况、手术区域皮肤情况等等,是否有相关手术禁忌及不利于手术开展的事项,同时对出现相关情况时与医生及时沟通。术中量表评估包括术中药品、物品及介入耗材准备、患者生命体征监测,局部血液循环情况、可能出现并发症指明处理方案,例如对于对于介入术中可能出现的严重并发症,肺栓塞、心梗等,制定抢救程序。术后量表主要明确术后每次探视的观察指标,评价伤口情况,评估患者服用药物情况,并及时对出现的问题与病房护士及医生沟通。

1.4评价指标分别统计两组患者的术后的治疗效果,术后疗效判定采用分级判定[4],共分为4级:Ⅰ级:血栓清除率超过95%且患者症状体征完全消失,深静脉阻塞消失,对比剂无滞留;(1)Ⅱ级:血栓清除率介于50%~95%之间,症状体征基本消失,对比剂部分或无滞留;(2)Ⅲ级:血栓清除率低于50%,症状体征较前缓解,深静脉仍阻塞,但伴部分侧支循环血管开放;(3)Ⅳ级:血栓清除不明显,症状体征无患者甚至加重。统计两组患者的手术时间、手术并发症情况,例如肺栓塞、心梗,其他部位栓塞、穿刺点血肿、感染等情况的发生。同时在患者出院前,对患者进行满意度调查,观察两组患者对不同的护理方案满意度情况。

1.5统计学方法采用统计软件SPSS 17.0进行统计分析。不同数据资料采用的检验方法见结果部分,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

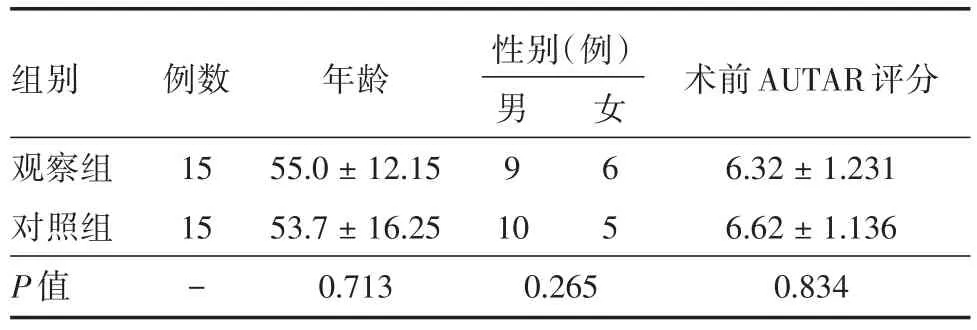

2.1 两组患者一般资料两组患者入组后均能良好配合本研究,两组术前性别、年龄、病情程度、术前Autar评分等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。两组患者均接受手术治疗,患者均配合完成本次研究。

表1 两组患者术前一般资料Tab.1 Preoperative clinical data of two groups ±s

表1 两组患者术前一般资料Tab.1 Preoperative clinical data of two groups ±s

注:统计学方案各组均采用Kruskal⁃wallis检验

组别观察组对照组P值例数15 15-年龄55.0±12.15 53.7±16.25 0.713性别(例)男9 1 0 0.265女 6 5术前AUTAR评分6.32±1.231 6.62±1.136 0.834

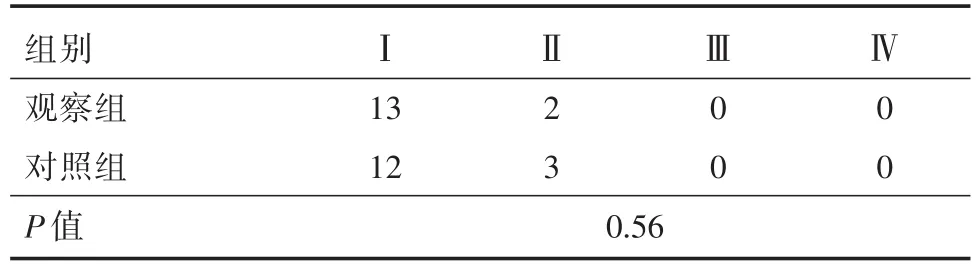

2.2 两组患者的手术治疗情况两组患者均顺利完成手术,术中无严重并发症发生,观察组中1例患者抽吸效果不佳,对照组中2例患者抽吸效果不佳,两组抽吸效果不佳的患者均采用导管溶栓术后获得通畅血流,其余患者在抽吸后管腔通畅。观察组的血栓抽吸平均时间为(185.3±119.2)s;对照组的血栓抽吸平均时间为(170.4±123.4)s。两组差异有统计学意义(t检验,P<0.05)。两组患者术后临时滤器均顺利取出。术后观察见所有患者下肢症状均在术后1 d明显好转,术后1周患者肢体肿胀消退,复查彩超均可见血流通畅。术后3个月随访亦无出现复发情况(深静脉血栓再次出现)。两组患者出院时疗效评分见表2,两组患者术后评分无明显统计学差异。

表2 两组患者术后评分情况Tab.2 Postoperative scales of two groups 例

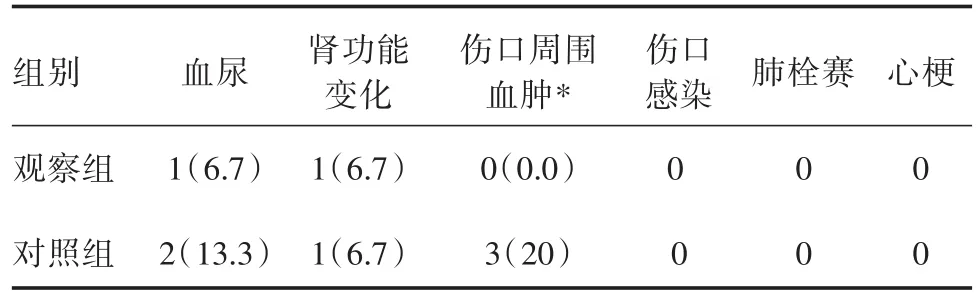

2.3 并发症情况观察组1例患者出现术后血尿及肾功能异常,对照组2例出现血尿及肾功能异常,两组患者经水化和碱化尿液后,血尿等症状消失,肾功能恢复正常。观察组无伤口异常,对照组出现3例血肿(P<0.05),1例伤口浅表感染,经术后对症处理后痊愈。两组2例患者均无肺栓塞、心梗等严重并发症,无死亡病例。两组统计不良反应见表3。

表3 两组输患者不良反应发生率统计Tab.3 Complication of each group 例(%)

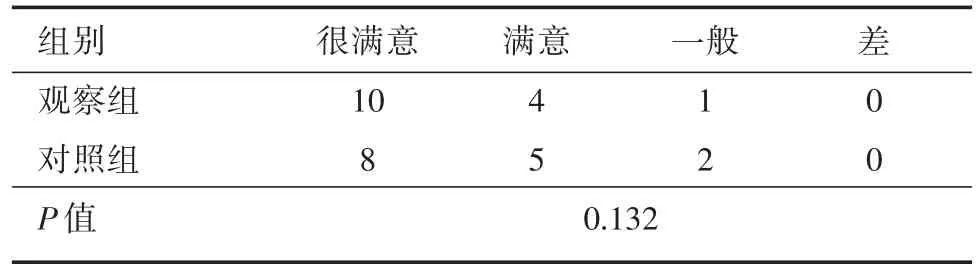

2.4 两组患者满意度情况两组患者的术后满意度见表4,结果示观察组的术后患者满意度高于对照组。

表4 两组患者满意度情况Tab.4 Satisfaction degree of two groups 例

3 讨论

国内介入治疗以各种导管介入治疗、肿瘤介入化疗等为主,这类患者往往不需要在专科的介入病房住院,完成手术后返回专科病房,继续由相关专科管理,且介入手术可能由介入科医生完成,也有可能是其他专科医生协助完成。介入室护士的工作重点在于术中护理[6],介入室护士的主要工作包括:患者核对接送、术中配合、术中监护、器材药品准备、术中医嘱执行、耗材管理及术后手术介入室整理等。患者完成手术后继续由病房专科护士护理。因此,结合目前的现状不难发现,介入护理工作缺乏对于患者整个治疗过程的回顾,且介入室护理同病房专科护理易发生脱节,因此降低护理工作效率。本研究针对这一问题,对于急诊下肢DVT行血栓抽吸治疗这一常见介入手术,制定了整个围手术期的量表化管理方案,目的在于促进医护配合,提高工作效率,同时提高介入室护士对患者的观察效果。

DVT患者往往为高龄患者并伴有及其他相关内科疾病,例如长期卧床、髋部骨折等[7⁃8],且在Angiojet血栓抽吸过程中,术中镇静止痛实施、抽吸时间控制、术后常规监护、水化及尿液碱化等措施,均可影响血栓抽吸技术效果[9]。因此,提高护理质量对这一手术的顺利进行有着重要意义。本研究结果显示观察组的手术时间明显低于对照组,这源于量表化的管理模式可以使介入室护士更好地熟悉患者的情况,同时类似临床路径化的管理方式可以避免手术操作中的多余动作,提高手术效率。在术后并发症方面,采用量表化的管理方式可以降低术后伤口血肿的情况发生,笔者认为这是因为采用量表化的管理方式后可以提高患者的参与度,例如患者明确下肢制动时间,伤口护理等。采用量表化的护理方案受到医生及患者的欢迎,患者对于整个手术的过程满意度较对照组明显提高,同时,该方法也受到护理专业实习护士的欢迎,表示可以迅速掌握护理要点。

总结本次的研究,笔者可以得出以下结论:(1)量表化介入护理管理可以提高手术效率;(2)量表化介入护理管理可以提高术后伤口护理质量;(3)量表化护理管理可以提高患者主管满意度。笔者认为,如果对介入室常见的手术操作均进行总结,制定各个疾病的规范化量表,对介入护理质量的提高有很大帮助。