超声对椎动脉颅外段与颅内段闭塞患者的血流动力学评价

张莹 刘红英 徐洁 刘卫彬 高庆春

1广州医科大学附属第二医院神经内科(广州 510260);2中山大学附属第一医院神经内科(广州 510080)

急性脑卒中因产生局灶性不可逆性脑损伤,患病率和致残率均高,病死率也不低。其中后循环系统的脑卒中常常累及到呼吸及心血管中枢,危及生命[1],并且预后不良,因此临床医生万分警惕。依据最新的2015年中国脑血管病分类[2],急性缺血性脑卒中以大动脉粥样硬化性脑梗死多见。其中,椎动脉粥样硬化造成的椎动脉闭塞是引起后循环系统脑卒中的主要原因。基于解剖,临床主要依据DSA结果把椎动脉闭塞分为颅外段和颅内段闭塞。其中,前者占30.1%,后者占 28.7%[3]。

临床表现为后循环缺血性脑卒中的患者,尤其医生怀疑其存在椎动脉闭塞时,如何快速确诊从而及时有效地处理是一个大难题。金标准DSA属于有创性检查,费时长,价格又昂贵,同时很多基层医院也没有条件开展这一项业务。所以,能否依据常规的超声检查,初步筛选出椎动脉闭塞的患者显得十分必要。但是目前这一领域尚缺乏系统性的研究。本研究以DSA为“金标准”,采用TCD及CDFI检测,研究伴有椎动脉颅外段闭塞或颅内段闭塞的神经科住院患者,探讨其患侧椎动脉与健侧椎动脉的血流动力学的变化规律,以求快速有效地为临床医生提供诊断证据,以免漏诊和误诊。

1 资料与方法

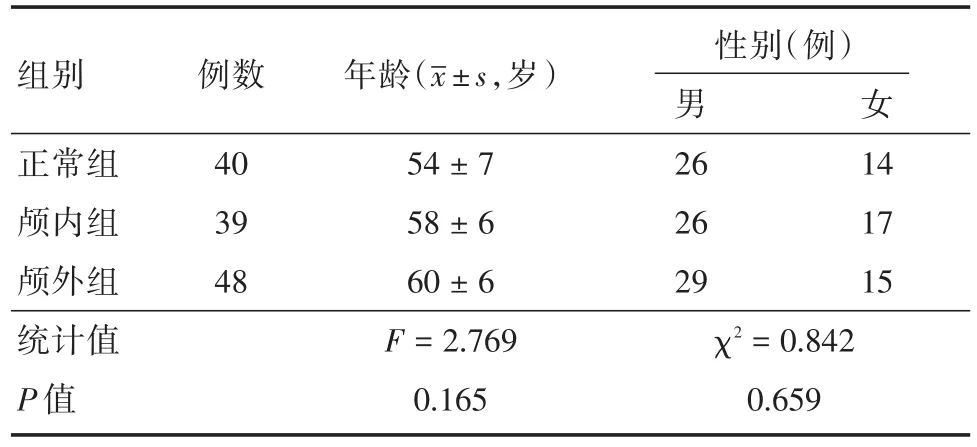

1.1一般资料连续纳入2005年1月至2018年6月广州医科大学附属第二医院神经科收治的急性缺血性脑卒中患者。纳入标准:(1)确诊后循环缺血性脑卒中的患者;(2)年龄18 ~ 80岁;(3)DSA结果符合椎动脉闭塞患者:颅外段闭塞(椎动脉V4段之前闭塞)或者颅内段闭塞(V4段之后的闭塞)。排除标准:(1)CDFI提示颈动脉闭塞和重度狭窄患者;(2)CDFI提示锁骨下动脉病变患者;(3)MRA提示基底动脉病变患者;(4)严重心脏疾病:心肌梗死、心绞痛、充血性心力衰竭患者。收集了87例患者入组,其中男55例,女32例,年龄35~77岁,平均(59±9)岁。按照DSA结果,48例入组椎动脉颅外段闭塞组,39例入组椎动脉颅内段闭塞组。正常对照组为同时间段无严重心血管疾病的DSA阴性者40例。3组间年龄、性别具有可比性,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 3组基本资料比较Tab.1 Comparison of basic data

1.2检查方法

1.2.1TCD检查采用德国DWL公司的Multi⁃Dop X型诊断仪。独立安静环境,患者先在检查床平躺5 min,然后通过枕窗或枕旁窗检测。55~79 mm的检测深度为椎动脉,80 mm以上的检测深度为基底动脉。记录各动脉的PSV、PI及频谱形态。

1.2.2CDFI检查采用美国GE公司的LOGIQ7超声诊断仪,独立安静环境,患者先在检查床平躺5 min,记录双侧椎动脉V1段及V2段的血管管径、PSV及RI。

1.2.3DSA检查采用GE⁃innova 3100血管造影机,由专业的神经介入医师操作。椎动脉狭窄程度的测量:狭窄率(%)=(1-狭窄处血管直径)/远端正常血管直径×100%。分级标准:0%~49%为轻度狭窄,50%~69%为中度狭窄,70%~99%为重度狭窄;余为闭塞。

1.3统计学方法使用软件SPSS 17.0进行统计分析,计量资料:依据正态性检验结果,方差齐的资料选择t检验,方差不齐的资料选择t′检验。计数资料的检验:采用χ2检验。如有必要,选择LSD法再进行两两比较。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1TCD比较颅内组有9例(23.08%)未检测到血流信号,28例(71.79%)可检测到单峰频谱,检测深度增加后,频谱信号渐弱,直至频谱信号完全消失,2例为大概正常频谱。颅外组有33例检测到低速低阻血流频谱(68.75%),11例为低流速切迹频谱(22.92%),4例未检测到血流信号(8.33%)。

2.1.1组内比较PSV与健侧比较,颅内组和颅外组患侧椎动脉均低(P<0.01);PI与健侧比较,颅内组患侧椎动脉较高(P<0.01),而颅外组较低(P=0.02)。正常组双侧椎动脉两项指标的比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 椎动脉TCD比较Tab.2 comparison of blood flow parameters of vertebral artery by TCD ±s

表2 椎动脉TCD比较Tab.2 comparison of blood flow parameters of vertebral artery by TCD ±s

组别正常组颅内组颅外组F值P值例数40 39 48患侧PSV(cm/s)38.3±10.59 25.5±12.16 30.6±12.35 11.529<0.01 PI 0.96±0.30 1.45±0.39 0.64±0.20 27.447<0.01健侧PSV(cm/s)39.39±10.23 63.39±14.82 88.62±20.49 14.917<0.01 PI 0.96±0.20 0.95±0.21 1.09±0.23 2.093 0.428

2.1.2组间比较患侧比较:椎动脉PSV、PI比较,各组间差异有统计学意义(P<0.01)。两组间比较:PSV比较:颅内组最低,颅外组居中,正常组最高。PI比较:颅内组最高,正常组居中,颅外组最低。健侧比较:3组间PI差异无统计学意义(P>0.05),而PSV差异有统计学意义(P<0.01)。颅内组及颅外组健侧PSV均较高,颅外组更甚(P<0.05)。

2.2CDFI比较颅内组有25例(64.10%)可检测到单峰血流频谱,14例(35.90%)可检测到低速高阻血流频谱。颅外组有13例(27.08%)于椎动脉颅外段全程未探及频谱信号,仅可在椎动脉管腔内检测到低回声或者不均匀回声充填。颅外组有36例(75%)为起始段闭塞,CDFI在颈段检测不到血流信号,有部分患者在椎间隙段可检测到微弱的血流信号,流速和血管阻力都很低。

2.2.1 组内比较椎动脉管径、PSV比较:颅内组及颅外组患侧均较健侧低(P<0.01);RI比较:颅内组较健侧高(P<0.01),而颅外组较健侧低(P>0.05)。正常组三者比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 椎动脉CDFI比较Tab.3 Comparison of blood flow parameters of vertebral artery by CDFI ±s

表3 椎动脉CDFI比较Tab.3 Comparison of blood flow parameters of vertebral artery by CDFI ±s

组别正常组颅内组颅外组F值P值患侧管径(mm)3.39±0.31 2.67±0.13 1.31±0.46 89.573 0.000 PSV(cm/s)45.6±9.38 26.8±9.38 27.6±11.29 23.472 0.000 RI 0.68±0.98 0.99±0.38 0.57±0.82 5.482 0.011健侧管径(mm)3.28±0.36 3.68±0.53 3.76±0.81 2.863 0.331 PSV(cm/s)44.68±5.39 56.00±10.96 66.63±9.39 3.812 0.039 RI 0.67±0.34 0.63±0.09 0.64±0.39 0.139 0.994

2.2.2 组间比较患侧比较:椎动脉管径、PSV、RI组间比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

进一步两两比较:管径比较:颅外组最小,颅内组次之,正常组最大(均P<0.01)。PSV比较:颅外组和颅内组都低于正常组(均P<0.01)。RI比较:颅内组最高,正常组居中,颅外组最低。

健侧比较:虽然颅内组、颅外组管径均略大于正常组,然而3组间管径差异没有统计学意义(P>0.05),RI差异也没有统计学意义(P>0.05)。颅内组及颅外组PSV均高于正常组(P<0.05)。颅内组与颅外组比较,前者PSV低,差异有统计学意义(P=0.04)。

3 讨论

在白人个体中,颈动脉狭窄是脑缺血的常见原因。而在黄种人、黑种人中,颅内大动脉狭窄是主要的血管病变。由于亚洲和非洲人口众多,颅内大动脉闭塞性疾病可以被认为是世界上最常见的卒中血管病因[4]。尤其是椎基底动脉的闭塞,因为涉及生命中枢,更加不容小觑。

本研究发现,椎动脉颅内段闭塞患者,患侧椎动脉TCD及CDFI大部分表现为单峰频谱(舒张期血流几乎为0),与已有研究结果[5-6]一致。之所以出现这种舒张期血流几乎为零的频谱,推测椎动脉远端闭塞时,局部血流阻力明显增大,可以部分对抗近端血管的收缩力,尤其是舒张期,当血管收缩完毕,甚至可以完全抵消血流的推动力,以至于舒张期血流几乎为0。但是据报道显示,TCD对椎动脉颅内段闭塞的敏感度较低56%~60%,特异度96%~98%[7-8]。原因为椎动脉发育不良在TCD及CDFI检测中,也是这种频谱形态,而临床中这种单侧椎动脉发育不良还很多见,两者难以鉴别[9]。遇到此种情况,TCD应该与CDFI联合,力求检测到椎动脉全长[10]。一方面应该减小取样容积,另一方面可以依据椎动脉的解剖,多次改变深度,如果深度越深,血流信号越弱甚至完全找不到血流信号,笔者推测是椎动脉闭塞。如果椎动脉全节段都表现为这种低流速高阻力频谱信号,则考虑是单侧椎动脉发育不良。

本研究中,DSA显示椎动脉发出小脑后下动脉后不再显影的患者划分到了颅内闭塞组,共有患者4例。但也有人认为[6],这种情况可能属于椎动脉发育不良。因为缺乏发病前的DSA或其他影像学证据,本研究无从定论。但是因为这些患者属于急性缺血性脑卒中患者,缺血灶也定位在后循环系统,所以本研究认为将这些患者划分到颅内闭塞组是合理的。

椎动脉颅外段闭塞组患者,TCD和CDFI检测,都只有少部分检测不到患侧椎动脉信号,大部分都可检测到血流信号,尤其在TCD更容易见到这种低流速低阻力频谱,笔者考虑原因为椎动脉颅外段闭塞后,除后交通动脉及软脑膜动脉代偿外[11],还有来源于甲状颈干动脉、颈外、颈深动脉等侧枝开放的原因。另外,此组患者TCD仍有少数表现为收缩期频谱峰时后延(收缩期达峰时间明显延长)的频谱,或低流速细小切迹频谱,对此BRAY亦有描述[12]。前者考虑为椎动脉近端即颅外段闭塞后,这些血流只是来自侧支开放代偿而来的血流,血管流量很小,动力不足,导致收缩期血流达峰时间明显延长。出现切迹频谱是因为椎动脉近端阻塞后,远段压力明显降低,因为压力差的存在,而瞬间出现的血流折返。这与颈内动脉闭塞的“开关”现象相似。

钟经馨等[13]对健侧与患侧椎动脉PSV及PI对称性的比较,认为其对诊断椎动脉闭塞十分重要。本研究也认同这个观点。本研究发现椎动脉颅外段和颅内段闭塞组,健侧椎动脉PSV都较患侧高,而且颅内段闭塞组PI高于健侧,而颅外段闭塞组PI低于健侧。可能是因为患侧椎动脉闭塞后,健侧椎动脉血流速度出现代偿性增快,从而避免造成血流供应过分减少,避免基底动脉供血区血流量不足。更有研究认为[14],当患侧椎动脉出现严重狭窄或闭塞后,人体的代偿作用也会表现在健侧椎动脉管径上,通过加大的管径来增加脑供血,以避免发生后循环缺血。而管径的增大,应该也会增快血流速度。遗憾的是,虽然在数值上发现健侧椎动脉管径闭塞组会较正常组大,但是不存在统计学差异。

综上所述,椎动脉颅内段或颅外段闭塞时,患侧和健侧椎动脉的血管内径、血流速度与血管搏动指数都有特征性变化。通过CDFI与TCD的联合诊断可以及时地客观评价这种血流动力学的变化,有效作出诊断,避免误诊和漏诊。