人工智能时代教师面临的挑战和机遇

姚春霞, 赵长亮

(1. 沈阳师范大学 教育科学学院,沈阳 110034;2. 图们市委组织部督巡办 图们市民政局慈善总会,吉林 图们 133100)

人工智能的到来,冲击着社会上各个行业领域,教育领域也不例外地接受着人工智能时代所带来的“洗礼”。2017年国务院颁布了《新一代人工智能发展规划的通知》,要求在法律、金融、科技、教育等多个领域加强人工智能的发展,培养更多人工智能人才,成为世界人工智能强国[1]。在这样的背景下,我们必须看到人工智能给社会带来的影响,也要积极面对人工智能给教育带来的挑战。如何应对人工智能时代的到来,是每个教育工作者和研究者应研究的问题。

一、人工智能的发展概述

人工智能(Artificial Intelligence,简称 AI)是一门包含了机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理、专家系统等研究的计算机科学,是现代社会发展的一个重要的研究领域,被誉为20世纪的三大高尖端技术之一(被称为20世纪的三大高尖端技术分别是:空间技术、能源技术、人工智能)。

人工智能从1956年在美国达特茅斯学术会议上被提出以来,其发展经历了很多考验[2]。20世纪 50年代到70年代,随着世界首台人工智能机器人Shakey和第一台自主互动聊天机器人ELIZA 诞生,人工智能便快速发展起来。在20世纪70至80年代期间,迅速发展起来的人工智能陷入困境,进入了发展的低谷期。20世纪末到21世纪20年代,随着人机大战的兴起,“深蓝”击败国际象棋世界冠军、“沃森”智力答题战胜两位人类冠军、“AlphaGo”战胜世界围棋冠军以及“AlphaZero”击败“AlphaGo”等各大人工智能挑战人类的比赛,人们对人工智能的呼吁更加强烈,对人工智能的研究领域又迈进一步。

目前,人工智能已广泛应用在医疗、金融和教育等方面,对我们的生活造成了很大影响。在医学领域,利用人工智能技术所发明的虚拟助理、语音电子病历和智能问诊等,极大地减少了患者的就医时间,使得医生与病人之间的沟通效率提高,对当今受人热议的医患矛盾问题起到了缓减的作用。在金融领域,人工智能加快了金融行业发展的步伐,为金融行业提供了安全、便捷的设施和技术,例如在银行的关键核心区域安装人脸识别设备,以及基于人工智能的问答系统等,在保证银行安全的同时,节省了人力、提高了效率。在教育领域,人工智能作为一种新的科技,使教学方式、教学管理、课程设置、学习方式等产生极大的改变,例如在线辅导、测评系统、学习助手等功能的应用对教师教学和学生学习起到了促进作用。

二、人工智能时代教师面临的挑战

(一)对教师角色的挑战

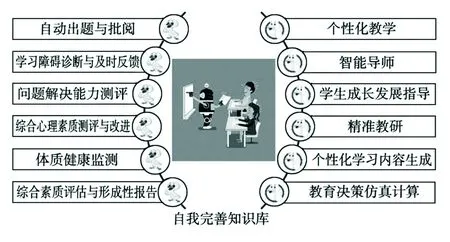

随着人工智能在教育领域的应用,教师在教育教学中的角色定位受到挑战。由于教师职业具有创造性、复杂性等特点,人工智能支持下的教师角色,将不完全是传统的、简单的教书育人的工作。2018年,在北京师范大学的未来教育高精尖创新中心,启动了一项国际合作项目“AI Teacher”——人工智能教师。在此研究项目中,他们通过对学生学习过程的全面跟踪采集,对学生在学习过程中的情感价值观、知识技能、网络应用等各个方面的仿真调查,建立起大数据库,用智能、数据化的方式了解学生个体发展的差异性和独特性。此项研究成果是对未来“人工智能教师”角色的探究,在此项目中人工智能教师被赋予了例如可自动命题和自动批阅作业的助教、学习障碍自动诊断与及时反馈分析师等12种角色[3],如图1所示。

图1 未来人工智能教师角色和功能

根据此项研究结果,教师角色受到了人工智能的挑战。人工智能教师可以扮演着教师的很多角色,而且这些角色是人类教师无法那么准确做到的。就此形势来看,教师如果还保持原有的工作经验和专业储备,已经无法满足当代教学的需要。教师能够带给学生的,人工智能也可以,人工智能具有的大数据库是教师所不具备的。尽管教师的角色和地位受到了人工智能的挑战,但是人工智能并不是教师的对立面。教师要成为学生学习的促进者、心灵的培养者等角色,不能仅仅成为知识的传授者、技能的指导者。面对强大的人工智能,教师、学生以及人工智能形成了新的关系圈,怎样才能使教育利益最大化、教育效果最优化是对教师的新要求,也是对教师在教育教学活动中所扮演角色的挑战。

(二)对教师教育教学的挑战

教师是教育事业中最为核心的工作者。古代将教师的职业描述为“传道、授业、解惑”,伟大的教育家陶行知说教师的职业是“千教万教,教人求真”。随着时间的推移,教师的职业定位在不断地创新和发展,对教师的要求也在不断发生改变。

1.对教师教育教学工作带来压力

随着人工智能的发展,教师除了要接受来自学生、同事、学校、社会等方面的压力,还要迎接人工智能所带来的压力。在教师工作还停留在班级授课、在校学习、考试测评等工作时,人工智能已经在对人的大脑运算规律、智力活动特点掌握的基础上,以其大数据、高速度、人机对话的等技术方式冲击我们的教育系统,对教师的工作形成了有形和无形的压力。例如,美国佐治亚州理工大学教授艾休克·戈尔曾经采用机器人来回答学生的问题。该机器人是利用IBM沃森技术的聊天机器人,并且拥有着非常强大的知识储备库和回答问题的能力,学生在长达5个月的学习期间根本没有注意到助理教授其实是个机器人。信息技术飞速发展所诞生的人工智能新生物,对教师专业知识结构、教育教学技能、自我发展、科学研究等方面的要求随之提高,教师的权威受到学生的质疑。

2.使教师教育教学工作重心转变

教师职业的本质属性是“教书育人”,意味着除了传授给学生文化知识,还要关注学生的智力发展、培育学生的思想品德,促进学生的身心健康。人工智能运用在教育中,更多的代替了教师在“教书”方面的工作,能更准确、便捷性地传授给学生知识,但在“育人”方面是无法取代教师的。教师面对的毕竟是有思想、独立的个体“人”。之前的教师将大部分的时间投入到备课、教学设计、教学和答疑等方面;运用人工智能后,教师的工作将从基础知识传授等繁琐的工作中“解放”出来,将更多的时间投入到对教育教学的全局把控,如何将“育人”工作做好等的教育中来,这使得教师的教育教学工作重心有所转移,对教师在教育教学中工作能力多元性的要求提高。

三、人工智能时代教师面临的机遇

(一)教师自我发展的机遇

人工智能在教育中的应用,给教师的发展也带来了机遇。首先,人工智能在教育中的应用,在一定程度上在“人力”层面解放了教师,使教师不再将太多的时间投入到传授知识、答疑解惑、教学设计等工作中,而是有更多的时间进行自我发展,思考如何利用人工智能帮助学生增强学习主动性、提高学习效率、改善教学质量,以及如何使教师的职业发展紧跟人工智能时代的步伐而不落后。其次,将人工智能技术运用到教学实际活动中,针对学生,可以实时记录学生学习的效果,例如采用系统智能批改作业和试卷、智能分析考试数据,帮助学生对个人成绩和薄弱知识点做出分析,为学生推送智能化的学习资料和练习试题;针对老师,给出班级成绩分析报告,通过数据化的语言对分数分布、总体能力水平、所有学生对试题对应知识点的掌握程度以及年级各班对比程度等各种维度的报表,帮助教师精准定位诊断,掌握每个学生的实际学习情况,真正做到因材施教,帮助教师做出科学的决策,能更有效地使教师反思自己的教育教学工作,更有利于教师的自我发展。除此之外,教师会受人工智能所带来的压力,接受一种“隐形”的前进推力,使得教师有源源不断的动力完善自己的知识结构、专业能力与职业素养等,延长教师进入职业倦怠期的时间,为教师提供多元化发展的机会。

(二)教师职业更新的机遇

教育是培养人的活动,教师以育人为己任。在教育发展的历程中,不同的发展时代,对教师职业的理解和要求有很大的不同。教师所面对的对象是人不是物,是社会的人不是个体的人,是拥有独立人格但又须交互影响、具有合作意识和发展意识的人。[4]在人工智能时代,如何成为不被人工智能所“淘汰”的教师,这无疑是教师面临的课题。

在教学管理方面,人工智能对教师的教学管理工作发挥协助的作用,使得教学管理工作更加有序、更加高效。教师的专业知识方面,借助人工智能的发展,教师能更系统地提升自己的专业水平,不断充实教师个人的人工智能理论知识,专业知识得到升华。在道德和职业操守方面,人工智能的发展为教师人格魅力、职业操守的发展提供了更好的机遇。在职业发展方向方面,人工智能可以取代知识型、技能型、对话型、规范型的教师,却无法取代人格型、陶冶型、创造型和合作型的教师[4]。教师应当高瞻远瞩,摒弃旧时代的我,重塑新时代的我,实现人工智能新技术革命冲击下的华丽转身。

四、人工智能时代教师的应对策略

(一)人工智能时代教师应有的态度

人工智能发展速度相当惊人,吸引了世界各国的领导层、科学家、社会工作者、教育者等各界人士的关注,所涉及的领域较为广泛,已经表现出很大的利用价值,被人类接受的程度也越来越大。教师作为科学文化的传播者和教育事业的建设者,应该保持清醒的头脑、用批判性的思维和发展性的眼光看待人工智能与教育的结合。

1.“不高看,不低估”

面对人工智能时代要有“不高看、不低估”的科学态度。每个事物的留存都是需要经过历史积淀的。同样,人工智能也要经历产生、发展、成熟、后发展的阶段。人工智能的采用是否真正有助于提高教育质量,需要不断地考究。不能过分高看人工智能,过分夸大其存在的作用和价值,也不能否定人工智能为教育教学所带来的优势。教师是文化的传承者、传播者,是科学思想的创造者和传授者,要有清醒的头脑,要树立正确的观念,正视人工智能为教育教学所带来的便利,也要清楚地认识人工智能存在的弊端。

2.“不守旧,不唯技术论”

人工智能的发展,是人类信息技术发展新的进步。北京师范大学与国际合作的“AI Teacher”项目中,形成了未来人工智能教师的12种角色和功能定位,将未来人工智能教师的功能定位在人类特级教师,且富有高效率、智能化特点。技术的发展,始终对社会发展起着引擎的作用。处于信息技术飞速发展的时代,身为人类文明的创造者和传播者的教师不能固守原有的教育理念、教学方式等,需要结合教育教学的实际情况,转变观念、适当采用现代化技术手段,但同时,不能盲目地将技术作为最根本的教学改革的手段,应该理性运用人工智能技术,应成为技术成果的主宰者,而不能唯技术独尊,成为技术成果的附属品,要让技术产生的成果成为教育教学的辅助设备。

3.“工匠精神,不断学习”

2016年,李克强总理在《政府工作报告》中提出“培育精益求精的工匠精神”,在各行各业中都应该具有敬业、专注、热爱和精益求精的工匠精神。教师职业具有与其他职业更为特殊的职业性质。在大数据、云计算、人工智能飞速发展的时代,教师仍然要坚守职业的净土,不忘初心,弘扬工匠精神,热爱教育事业、专注教育事业。教师要持有“终身学习”的态度。教师应在时代发展背景下,借助人工智能等各种技术,不断为自己充电,使教师的职业素养与时俱进。

(二)人工智能时代教师努力的方向

1.树立核心价值,坚守职业初心

教师职业的核心价值是“育人”[5]。尽管人工智能受很多学者和教育者的追捧,但人和人工智能之间主要存在三个方面的差距。第一,人是发现问题,机器是解决问题;第二,人是具有社会属性的社会人,而机器不具备社会属性;第三,人有心理活动,机器不具备心理属性[6]。具有社会属性的人需要发现问题、具有心理活动、需要社会交往,而尽管人工智能具有超强的知识储备、计算能力,但没有心理活动、不会人与人之间的交往。在教学过程中,教师教的行为和学生学的行为,是一种社会交往。人工智能的运用,在知识传授方面起到了显著的作用,而在“育人”方面,却无法取代教师。教师应该牢牢地树立“育人”的核心价值观,发现教育教学中的问题,精心准备和设计问题,陪伴学生学习生活、教会学生独立思考,为学生营造一种互相交流的氛围,坚守职业初心,不断地在教师职业道路上前行。

2.建立协作关系,突破专业限制

面对技术的冲击,协作关系显得尤为重要。在人工智能时代,教师职业领域的协作关系应有两层含义。一方面,教师要突破传统的专业限制,要与人工智能协作。人工智能为教师的教学处理了很多较为复杂、费时、机械的工作,使得教师有更多的时间去思考如何设计教学活动、如何满足学生需要。所以,教师要与人工智能建立协作关系,提高教育质量。另一方面,教师同事之间建立协作关系。教师的年龄、阅历、专业不同,对人工智能的态度也不同。青年教师与老教师应建立协作关系,各专业教师之间应建立协作关系,共同面对人工智能所带来的挑战。

3.加强专业训练,保持独特个性

人工智能时代,知识的传播、更新越来越快。教师要本着学习的心态,不断充实自身的专业知识、职业素养和专业技能。我们应明白,人工智能无法代替教师“育人”中的情感教育、教师心理陪伴以及教师与学生之间眼神、表情、情感的交流,这是教师相比人工智能所具有的独特个性。

顺应人工智能时代,教师不仅需要自省与努力,还需要政府、社会的认同与支持。毕竟人工智能带来的不只是教师职业结构的改变,还关乎法律、伦理、隐私,进而挑战人类社会既有的准则。尽管人工智能可以有效的促进教与学,深受教师和学生的喜爱,但教师不会被人工智能所取代。教师队伍的建设需要加强,教师要紧跟时代步伐,做新时代的教师。