美国高校AP课程政策探索

刘 文

(华东师范大学 高等教育研究所,上海 200062)

20世纪初,美国高中教育与大学教育初显“断层”迹象,30年代爆发的经济大萧条加剧了此现象,两阶段教育的差距已非常明显引起了美国教育部门和有关专家的担忧。二战结束后,“先修录取委员会”经过研究提出“在高中开设大学水平课程项目”。1955年大学委员会接管该项目,并将其命名为“大学委员会先修课程项目”,即AP项目[1]。AP课程是AP项目的主体,它有两项特色:其一是高中生能在高中后两年提前学习大学课程,并通过参加大学委员会组织的统一考试获得课程成绩;其二,美国绝大多数高校认可课程成绩,并依据条件授予大学学分、允许免修和先修相关大学课程。如此以来,AP课程不但使高中课程与大学课程实现无缝衔接,而且为高中生了解大学课程、熟悉大学专业、感悟大学文化提供了平台,促进高中与大学的有效衔接。

中等教育与高等教育断层并非美国特有的现象。我国中等教育与高等教育主要以高考为纽带,衔接不畅的问题一直存在。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出,“树立系统培养观念,推进小学、中学、大学有机衔接,推进培养模式多样化,满足不同潜质学生的发展需要”。建设中国大学先修课程就是践行该要求的举措之一。2014年3月,中国教育学会联合清华大学附中启动了“中国大学先修课程试点项目”,目前已有113所国内知名高中加入该项目[2]。项目强调加入的高校承认先修课程成绩,作为自主选拔录取时综合评价的重要依据。然而,先修课程成绩在录取中占多大权重,合格的课程成绩能否获得免修大学相应课程的资格。这些至今悬而未决的疑团有待合作高校制定详细的大学先修课程政策。在探讨我国大学先修课程政策制定之前,不妨从“政策内容”和“政策过程”两维度来分析美国高校AP课程政策,以期为我国教育改革提供启示。

一、美国高校AP课程政策的涵义

课程政策是教育政策的下位概念,同属于公共政策范畴。其外延依据视角而不同:从内容上看,课程政策是关于学校教授什么的正式规则;从功能上看,课程政策是有关课程问题的稳定的、连续的计划或行动指南;从制定主体来看,课程政策包括国家课程政策、地方课程政策和学校课程政策[3]。黄忠敬通过总结有关学者对课程政策的解读,认为课程政策的核心是课程权力的分配和再分配,即“由谁参与课程政策并规定参与者的权限”。这显然是从政策制定的视角认识课程政策,实质上课程政策的出台不仅与制定主体关系密切,更与课程利益相关者息息相连,学生作为课程的主要利益相关者,每一项课程政策背后都关涉着他们的权力和利益。因此,从利益相关者视角来看,课程政策主要规定利益相关者所拥有的权力和享有的利益,其核心是学生的课程权利分配与再分配。

按照“属加种差”的概念界定法,AP课程政策的内涵植根于课程政策。因此,AP课程政策指有关AP课程的行动指南,主要涉及学生在选课、修课、成绩认可环节的权力和利益。由于AP课程的选课、修课环节在高中完成(美国高中向大学委员会申请加入AP项目,获批后即可开设AP课程[4]),成绩认可则是大学的行为。故AP课程政策既包括中学为了规范AP课程的开设、选课、教学以及考核而制定的规范性文件,也包括高校制定的有关AP课程成绩认可的制度规定[5]。本研究主要探讨高校制定的AP课程政策,即是否认可AP课程成绩、如何认可(达到何种条件可授予学分与免修大学课程,授予多少学分以及免修何种课程)的制度规范,其核心是高中生的课程权利分配与再分配。

二、美国高校AP课程政策内容

(一)案例选择的逻辑

多样性是美国高等教育非常显著的特点,分析美国高校AP课程政策必然要充分考虑这一前提。正如美国学者卢卡斯所言,“美国高等教育的特征如此多样,以至于就其整体状况进行笼统的概况实属没有意义。”[6]所以,有必要在考虑美国高校类型多元的同时结合AP课程特征,选取一所具有代表性的高校作为分析样本。

目前,美国主要有四大高校分类范式:卡内基高等教育机构分类、大学排行榜分类、联邦教育部分类、州政府分类。与其他三种分类范式相比,卡内基高等教育机构分类是美国最主要、最具影响力的分类范式。据2015年卡内基“基础分类”数据汇总表[7],全美共有高校4665所,其中,博士学位授予型高校占7.2%;硕士学位授予型高校占16.4%;学士学位授予型高校占20.9%;副学士学位授予型高校、特殊院校和部落学院共占55.6%。由于AP课程是高中开设的具有大学水平的课程,通常只有学有余力或学有专长的学生才能通过考试,且这些学生大多流向博士学位授予型和硕士学位授予型高校,而后者是前者的两倍有余。因此,硕士学位授予型高校可作为案例的来源。

卡内基分类法对硕士学位授予型高校又进行了细分:将至少获得200个硕士学位点的高校归为“大规模”类型(根据2015年的数据汇总,约占53%);将获得100-199个硕士学位点的高校归为“中等规模”类型;而那些获得50-99个硕士学位的高校被归为“小规模”类型。考虑案例的代表性,本研究将从“大规模”硕士学位授予型高校中选择案例,结合资料的可获取性和充分性,最终选取伊藤卡学院(Ithaca College)作为案例高校。伊藤卡学院建立于1892年,是纽约伊藤卡岛南部的一所非宗派、高选拔性的私立综合性大学,目前在校学生多达6723名,富有代表性。

(二)伊藤卡学院2015-2016学年AP课程政策

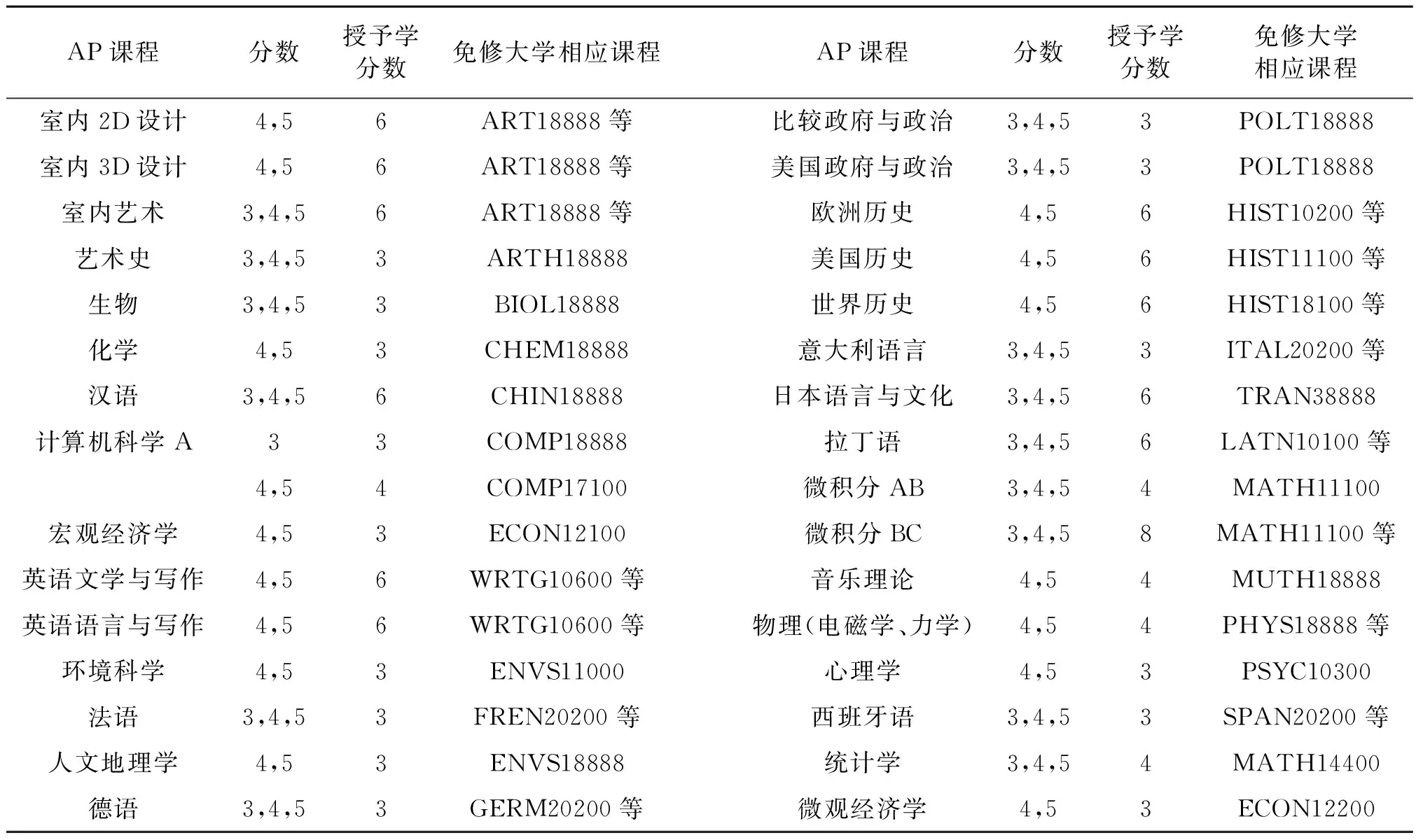

伊藤卡学院AP课程政策并非校级招生管理人员制定,而是由那些开设了与AP课程相当课程的基层学院制定,在伊藤卡,人文科技学院与AP课程联系最为密切,它是AP课程的制定主体。伊藤卡学院2015-2016学年AP课程政策[8]见表1。

基于上述AP课程政策表,笔者发现:伊藤卡学院能为31门符合条件的AP课程提供学分,这些学分来自与AP课程相对应的大学选修课程;为AP课程授予学分的同时,意味着可以免修这些大学课程。同时,伊藤卡学院允许获得学分的学生先修相应的高级课程。进一步分析发现,虽然成绩达到3即可授予学分的AP课程占50%,但在成绩为4的情况下授予的学分普遍更多。由此,可以看出伊藤卡学院比较青睐AP课程分数较高的学生,这恰好与其高选拔性特色相吻合,也充分反映其对AP课程的重视。

表1 伊藤卡学院2015-2016学年AP课程政策

(三)美国高校AP课程政策管窥

伊藤卡学院AP课程政策反映了美国硕士学位授予型高校AP课程政策的基本特征,“承认AP课程成绩、依据高校的水平层次设定不同的学分授予门槛、不同成绩在授予学分和免修大学课程时区别对待”是美国高校AP课程政策的主要特征。

对美国高校AP课程政策研究离不开两个基本问题的探讨:制定什么样的课程政策以及如何制定。“什么样”指向课程政策的内容维度,“如何制定”指向课程政策的过程维度。课程政策过程是一系列课程事件的序列,具体来说主要包括政策制定、执行和评估三个阶段,[3]下文主要基于这三个阶段来分析美国高校AP课程政策。

三、美国高校AP课程政策的制定、执行和评估

(一)美国高校AP课程政策的制定主体

课程政策制定一般存在两种理解:一种是把课程政策制定理解为整个政策过程,包括政策形成、政策执行、政策评估等几个阶段;另一种是将课程政策制定理解为政策形成。本研究从狭义视角来探讨高校AP课程政策制定。

美国高校中与AP课程相对应的大学课程分散在不同的基层学院,因此,某一高校的AP课程政策是由数个相关学院制定的部分AP课程政策整合而成,或由某一学院主导制定(如伊藤卡学院由下设的人文科技学院制定)。再以维克森林大学为例,维克森林大学的维克森林学院、商学院和法学院均开设了与AP课程相当的课程,其中维克森林学院专门培养人文学士与科学学士,与AP课程联系最为密切。而商学院、法学院所开设的与AP课程相当的课程,旨在辅助维克森林学院更好地培养人文与科学学士。因此,维克森林大学AP课程政策实质上由维克森林学院制定,具体而言:先由那些开设了与AP课程相当课程的系科制定有关“如何授予AP课程学分、决定免修哪些大学相应课程、是否允许先修高级课程”的方案,然后,维克森林学院教授委员会将各个系科的方案汇总形成完整的AP课程政策[9]。

就维克森林大学AP课程政策制定过程而言,基层学术组织(维克森林学院教授委员会)实际上扮演了政策制定主体的角色。其原因可追溯至美国高等教育奉行的盎格鲁-撒克逊治理传统,该传统的特征是以分权治理为核心,分权不仅体现在宏观层面的大学与政府关系上,更体现在微观层面的学院与大学之间。就学院与大学分权而言,在新公共管理运动和学术资本主义的推动下,美国高校内部经由传统的行政权力与学术权力的横向分权向纵向分权转变,学术人员在校级层面的决策影响力逐渐下降,而在基层学术组织中拥有越来越大的权力,使得大学成为“底部沉重”的组织。正因为基层学术组织拥有较大的自主权,因而能够自主制定课程政策、学分政策和培养方案。因此,美国高校AP课程政策并非校级招生管理人员制定,而是由与AP课程有关的基层学术组织制定,学院教授委员会是课程政策的决策主体。

(二)美国高校AP课程政策执行

美国高校通常会在3月中旬至4月初公布常规录取结果,在新学年开始前公布该学年的AP课程政策。决定进入该大学的申请者,可在6月16日之前要求大学委员会将AP课程成绩发送给高校招生入学办公室[10]。大学收到AP成绩后,根据该学年的AP课程政策决定申请者将获得哪些课程的学分、获得多少学分以及是否有资格先修高级课程,并于暑假期间将该决定告知申请者。此外,若申请者进入大学后愿意修习政策中规定的免修课程,则可向有关院系提出申请。在AP课程政策的延续性和稳定性方面,由于博士学位、硕士学位授予型高校非常重视AP课程,在授予AP课程学分时既细致又严格,因此,这些高校通常每年都会根据实际需要调整AP课程政策,或增删某些课程,或变更授予某些课程学分的条件和数量;而学士学位、副学士学位授予型高校的AP课程政策调整幅度很小,相对来说延续性较强、稳定性较高[11]。

(三)美国高校AP课程政策评估

课程政策评估是政策落实和完善的一种辅助性力量,是渗透于政策过程始终的形成性活动[12]。以北卡罗纳大学夏洛特分校的AP课程政策评估为例,随着越来越多有AP课程经验的学生进入大学,以及在南部院校认证协会的推动下,北卡罗纳大学于2010年对该校AP课程政策实施了跨校园评估。评估项目包括:AP课程及其考试内容与北卡罗纳大学相应入门课程之间的关联性、基于AP考试成绩授予学分和决定先修计划的适切性、AP课程经验是否以及多大程度上为学生在大学获得成功做好准备[13]。政策评估结果表明,对于大部分AP课程,现有的学分授予与先修政策比较合适,应予以保留;一些AP课程须改变授予学分的最低分数要求;另一些须考虑变更授予学分或先修课程的数量。总体来看,北卡罗纳大学的行政管理人员和教师重视且确信他们的AP课程政策适合学生。

从北卡罗纳大学AP课程政策评估过程来看,政策评估并非以评估为本位,而是以“AP课程政策是否适合学生”为评估标准,彰显了以学生为本的价值取向。事实上,美国高校AP课程政策得以在动态调整中更好地满足学生的需要,就在于评估活动的价值与AP课程政策本身的价值(学生的课程权利分配与再分配)充分融合。

四、美国高校AP课程政策的启示

本研究在梳理美国高校AP课程政策的涵义源时,已外显其本身的价值取向——以学生的课程权利分配为核心;在分析美国高校AP课程政策内容时,发现“承认AP课程成绩、依据高校的选拔性设定不同的学分授予门槛、高分成绩与低分成绩在授予学分和免修大学课程时区别对待”是高校AP课程政策内容的特征之一;从政策过程的视角分析美国高校AP课程政策的制定、执行和评估时,发现基层学术组织是AP课程政策的制定主体,以学生为本亦是政策评估活动的价值标准。通过分析和总结,可以发现“以学生为本”“基层学术组织自治”这些价值理念贯穿于AP课程政策之中,从而更好地满足学生的需求。

(一)以学生为本

美国高校AP课程政策彰显以学生发展为本的价值取向。1972年联合国教科文组织国际教育发展委员会对教育所作的定义是“培养自由的人和创造思维,最大限度地挖掘每一个人的潜力”。美国教育家菲利普·杰克森对“教育是什么”进行了长达60年的思考,最终他认为“教育是一项人类的道德事业”[14]。因此,教育活动、教育政策都应当毫无理由地以服务人为宗旨,都应当以发展人的理性、提升人的价值为本。就我国高校大学先修课程政策而言,应当在先修课程考试公平公正的前提下认可先修课程成绩;应当将高中生的先修课程成绩作为其学习能力和学术潜质的判断依据,纳入高考录取的综合评价依据之中;在高考和自主选拔录取时,当考生之间能力和水平相当时,应当优先录取通过大学先修课程考试的考生。

(二)重视基层学术组织自治

高校有较大的办学自主权,才可能有理论创新、制度创新和实践创新的空间。基层学术组织是单位各项学术重大决策的责任主体,因此要重视基层学术组织的自治权。就美国高校AP课程政策而言,倘若美国高校校级层面权力庞大,不进行纵向分权,其基层学院就不可能具有较大自主权,基层学术组织也不可能自主制定AP课程政策,进而美国高校AP课程政策可能走向趋同,无法精准地服务学生的需求。因此,对于我国高校制定大学先修课程政策,应当赋予与大学先修课程相关的基层学院充分自主权,以便基层学术组织从专业的角度制定有关如何认可大学先修课程成绩的方案,然后汇总各基层学术组织制定的方案,形成大学先修课程政策。

五、讨论与结语

本研究通过提炼美国高校AP课程政策经验,得出我国高校在制定大学先修课程政策时,要遵循以学生为本的价值取向和注重基层学术组织的制定主权。但因美国高等教育崇尚分权治理、市场逻辑,我国高等教育治理较大程度上延续“欧洲大陆传统”,两者在文化和制度上存在差异。这些差异决定借鉴美国高校AP课程政策经验,来指导我国高校制定大学先修课程政策,在实践过程中会存在一定的障碍。

但实践过程中的障碍存在不足以否定经验借鉴的可行性。高中与大学衔接不畅并非美国特有的现象,人的发展的阶段性差异决定各阶段教育具有不同的使命,人的发展的终身性又决定各阶段教育应衔接起来,因此各国家的基础教育与高等教育难免衔接不畅,这是教育的规律使然。中美高等教育虽然因治理传统、民族文化、历史积累等因素的差异而在管理制度上呈现不同的形态,但教育的本质不因时间、地点而变化,教育规律也不因国家和民族的差异而变迁,AP课程与大学先修课程的同时存在与继续发展,就决定了借鉴美国高校AP课程政策经验来指导我国高校制定大学先修课程政策,具有可行性。此外,随着我国现代大学制度建设的推进,高等教育治理法治化和现代化日趋鲜明,高校自主权有所增大,办学特色逐渐突显,学籍管理日趋灵活与完善。这种发展趋势与美国高校分权治理、特色鲜明、管理灵活的特征日渐相似。有学者认为,中国与美国两大高等教育治理体系呈现互相借鉴的态势。[15]因此,长远看来中美两国高等教育互相借鉴、共同发展将是常态。