获益/损失情境中抑郁个体对不公平决策的反应模式

(宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211)

1 引 言

公平是人类永恒的价值追求,对公平的破坏或践踏无疑是引发人际冲突乃至群体冲突的重要根源,因此维护公平是持续维系人际互动乃至群际互动关系的必要条件。在心理学领域,公平决策是指个体在与他人发生经济交互时,从其共同利益中对交互双方(或各方)获益与投入比例关系的认知判断(Van Dijk & Vermunt,2000)。既往研究发现,人们普遍具有追求公平的倾向,甚至为了惩罚不公平行为,宁愿牺牲其自身的经济利益(Camerer,2003;Fehr,Fischbacher,& Gächter,2002)。

为了在实验室条件下考察公平决策的心理过程,研究者设计了多种实验任务,用以测定个体的公平倾向,其中最常用的实验任务是最后通牒博弈任务(Ultimatum Game,UG)(Fehr,Fischbacher,& Gächter,2002;Güth,Schmittberger,& Schwarze,1982)。该任务是一个由预选确定的提议者和反应者合作完成的金钱分配游戏,其中提议者提出分配方案,反应者基于对该分配方案的公平性判断,决定接受(决策成功)或拒绝(决策失败)该分配方案。根据传统经济学“理性人”(即自我利益最大化)假设,反应者会接受其获益比例大于“0”的任何分配方案。然而,既往研究发现,当反应者的获益比例低于总金额的20%时,反应者对分配方案通常会拒绝(Fehr,Fischbacher,& Gächter,2002)。这说明在博弈过程中,反应者表现出对公平的心理偏好。

现实生活中,分配的公平性不仅表现为对共享利益(如,红利或薪酬)的分配模式,也表现为对共担责任(如,债务或义务)的分配模式。前景理论(prospect theory)认为,人们对于损失具有天然的厌恶倾向,且研究发现对特定损失的规避倾向高于对等值获益的趋近倾向(Kahneman,1992;Tversky & Kahneman,1981)。据此,有研究者(Buchan,Croson,Johnson,& Wu,2005)推论,人们对责任分担任务的公平决策模式可能不同于对利益分享任务的公平决策模式,从而表现出公平决策偏好对获益或损失情境的依赖性。为检验该推论,研究者采用自陈报告和博弈任务两种方法考察了获益和损失两种情境中,被试作为提议者和反应者的决策模式。采用自陈报告的研究要求每位被试在获益和损失两种情境中分别回答两个问题:(1)对于共享(共担)100美元获益(损失),你愿意分给同伴多少美元(提议者)?(2)“对于共享(共担)100美元获益(损失),你愿意接受同伴最少(最多)分给你多少美元”(反应者)?结果表明,无论是作为提议者还是反应者,相对于获益情境,被试对损失情境中的不公平性更敏感。采用博弈任务的研究要求被试对于10美元的共享获益(或共担损失)进行分配,其中要求分配方案的提议者写下分给反应者的获益数(或损失数),而要求分配方案的反应者写下自己能够接受的最少获益数(或最多损失数)。研究结果与自陈报告的研究结果一致,且被试的损失规避优先倾向具有跨文化一致性。不过,该研究所定义的不公平分配方案拒绝倾向是反应者主观设置的最小获益额(或最大损失额),因此难以考察反应者拒绝倾向的动态变化过程。据此,近期有研究(Zhou & Wu,2011;实验1)设置了多种不公平程度的分配方案,其中对于获益情境,设置5/5、4/6、3/7、2/8、1/9等五种分配方案;而对损失情境,设置-5/-5、-6/-4、-7/-3、-8/-2、-9/-1等五种分配方案(斜线前的数字表示分配给反应者的金钱数)。研究结果发现,反应者对分配方案的拒绝率随着分配方案不公平程度的提高而增加,特别是相对于获益情境,在损失情境中,反应者对不公平方案的拒绝率更高,表明人们对损失情境中的不公平性更敏感。随后的研究(吴燕,周晓林,2012)表明,即使分配方案改为计算机呈现,被试对损失情境中不公平性的高敏感性仍然存在。这些研究结果一致表明,人们在损失情境中对不公平分配的敏感性高于获益情境中对不公平分配的敏感性,表现出不公平感知的情境依赖性。

上述研究均以健康人群为研究对象,那么基于健康人群获得的上述研究结论可以解释心理异常人群的公平决策行为吗?临床抑郁是一种典型的心理障碍,全球抑郁症患者已超过3亿人,且近10余年来仍在持续增长(WHO,2017)。抑郁症患者存在广泛的情绪、行为和认知等功能性损伤,其临床症状表现为情绪低落、兴趣缺乏、记忆衰退、人际互动困难以及植物性神经功能紊乱等等。研究发现,相对于健康人群,抑郁症患者的认知加工过程表现出显著的负性偏向,如将微快乐面孔知觉为悲伤或中性面孔(Surguladze,Young,Senior,Brébion,Travis,& Phillips,2004),对负性词汇线索(Mathews,Ridgeway,& Williamson,1996)和悲伤面孔线索(Gotlib,Krasnoperova,Yue,& Joormann,2004)的知觉敏感性更高,其对决策情境中损失的厌恶程度更高(Chandrasekhar et al.,2015),风险规避倾向更高(Smoski,Lynch,Rosenthal,Cheavens,Chapman,& Krishnan,2008),并且人际互动中存在着普遍的回避和疏离倾向(Kupferberg,Bicks,& Hasler,2016)。因此,可以推测,相对于非抑郁人群,抑郁人群对不公平决策的反应模式可能具有特异性。近期的研究考察了获益情境中抑郁个体对不公平分配方案的反应模式。例如,研究(Scheele,Mihov,Schwederski,Maier,& Hurlemann,2013)要求抑郁被试作为反应者完成博弈任务,随后评定情绪图片的效价和唤醒度,结果发现,相对于健康被试,抑郁被试更倾向于拒绝不公平分配方案,对情绪图片做出负性判断的水平也更高,暗示抑郁个体对不公平决策的反应模式可能与其负性情绪加工偏向有关。随后,有研究者(Wang,Zhou,Li,Wang,Wu,& Liu,2014)在决策方案提议者为人和计算机条件下考察了抑郁个体对不公平分配方案的反应模式,结果表明提议者无论是人还是计算机,相对于健康被试,抑郁被试更不能忍受不公平分配方案。这些研究均证明,相对于非抑郁人群,抑郁人群对不公平分配方案的感知更敏感,因而对不公平分配方案的拒绝倾向更高。

然而,该类研究的结论均来自对获益情境中被试对不公平分配反应的实验数据,尚难说明抑郁人群对损失情境中的不公平决策的反应模式是否也具有特异性的问题。有研究发现,当任务情境与个人反应的调节风格(regulatory style)相匹配时,个体认知和决策绩效可达到最优化(Henriques & Davidson,2000;Maddox,Gorlick,Worthy,& Beevers,2012;Robinson,Cools,Carlisi,Sahakian,& Drevets,2012)。例如,要求抑郁被试在不同报酬条件下执行言语记忆任务,其中获益条件为被试每正确识别一个目标词可获得0.1美元报酬,损失条件为被试每错误识别一个目标词,在预先获得的2.5美元报酬中扣去0.1美元报酬(Henriques & Davidson,2000)。研究结果发现,相对于控制条件(无报酬),健康被试在获益和损失两种条件下均可通过调整反应模式获得最优报酬,但抑郁被试尽管在损失条件下的反应模式与健康被试一致,但在获益条件下表现出反应调整困难。这一结果意味着,抑郁个体的认知加工绩效可能与其对损失的高敏感性在获益或损失情境的不同匹配关系有关。由于抑郁个体对损失的高敏感性与损失情境中的损失信息具有高匹配性,而其与获益情境中的收益信息不相匹配,因此可以预测,抑郁个体对不公平分配方案的拒绝率在损失情境中与非抑郁个体一致,而在获益情境中可能高于非抑郁个体。本研究旨在考察抑郁人群与非抑郁人群在获益和损失两种情境中对不公平分配的反应模式是否具有一致性的问题。研究首先采用“贝克抑郁量表”和“流调中心抑郁量表”筛选出抑郁大学生被试和非抑郁大学生被试,然后要求两组被试在获益和损失两种情境中执行最后通牒博弈任务,并参照吴燕和周晓林(2012)以及Zhou和Wu(2011)的研究分别操纵分配方案的提议者(同伴/计算机)及其不公平程度。

2 研究方法

2.1 被试

从东部地区某高校随机选取426名一年级学生,对其实施“Beck抑郁量表”(Beck Depression Inventory,BDI)(Beck,1967;汪向东,王希林,马新,1999)和“流调中心抑郁量表”(The Center for Epidemiological Studies Depression Scale,CES-D;Radloff,1977;汪向东,王希林,马新,1999)中文版测试。剔除未完整作答或未提供联系方式者,有效被试数为390名(男性144名,女性246名),有效率91.55%,其平均年龄为18.97岁(SD=1.10)。BDI和CES-D在本研究样本中的内部同质性系数分别为αBDI=0.85,αCES-D=0.85。其中,BDI共21题,要求被试用0~3级评定最近一周内抑郁症状的严重程度,总分为0~63分(总分≤4分为无抑郁,5~13分为轻度抑郁,14~20分为中度抑郁,总分≥21分为重度抑郁);CES-D共20题,要求被试用1~4级评定最近一周内抑郁症状出现的频率,总分为0~60分(其临床诊断临界值为16分,分数越高则抑郁倾向越高)(Maddox,Gorlick,Worthy,& Beevers,2012)。

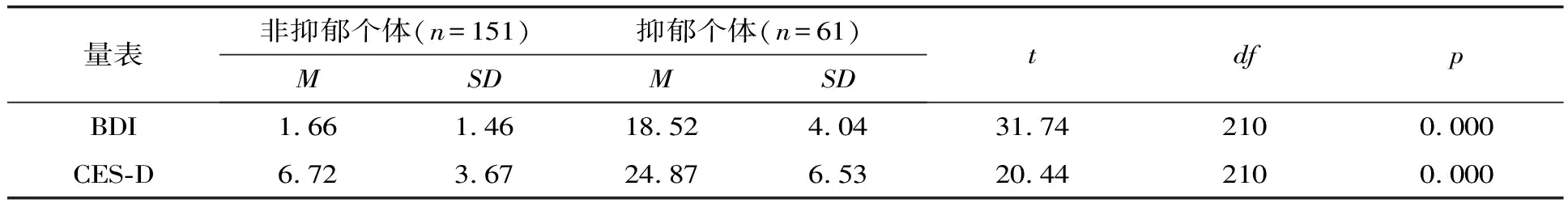

为保证被试筛选的有效性,同时参照两个量表的诊断标准,筛选出参与本研究的实验备选被试:(1)非抑郁被试:BDI≤4且CES-D≤15,共筛选出151名(男性62名,女性89名);(2)抑郁被试:BDI≥14且CES-D≥16,共筛选出61名(男性24名,女性37)。表1呈现了两组备选被试在两个诊断量表上的描述性统计数据及其比较结果。从备选被试中各随机抽取25名(抑郁组:男性11名,女性14名;非抑郁组:男性10名,女性15名),作为本研究的实验被试,抑郁组被试的BDI得分(M=19.24,SD=3.02)显著高于非抑郁组被试(M=3.20,SD=1.00),t(48)=25.23,p<0.001;其CES-D得分(M=24.84,SD=6.90)也显著高于非抑郁组被试(M=8.64,SD=4.05),t(48)=10.13,p<0.001。所有被试均为右利手,且未主修过心理学或经济学课程,也未参与过类似的心理实验。

表1 抑郁和非抑郁备选被试在“BDI”与“CES-D”上的得分比较

2.2 实验任务

参照Zhou和Wu(2011)编制最后通牒博弈任务的方法,编制了本研究的博弈任务。在每轮游戏中,每位被试会收到一个10元人民币的分配方案,被试需要通过按键方式决定接受或拒绝该方案。分配方案由计算机呈现,并由计算机程序决定每轮博弈是获益(+¥10)还是损失(-¥10),由反应者决定是否接受该分配方案。其中,对于获益情境的分配方案,如果反应者“接受”分配方案,便获得该方案中分配的钱数,提议者获得剩余的钱数;如果反应者“拒绝”分配方案,则反应者和提议者的所获均为0元。对于损失情境的分配方案,如果反应者“接受”分配方案,便损失该方案中分配的钱数,提议者损失剩余的钱数;如果反应者“拒绝”分配方案,则反应者和提议者的损失均为10元。实验者告知被试,每轮的分配方案均是由不同的提议者所提议的,但因为无法同时同地完成博弈,因此所有的分配方案均是预先收集起来的。被试的最终报酬将按博弈中获得的总钱数的某个比例折算而成,且每一轮博弈的提议者的报酬取决于被试的选择。

实验程序采用E-Prime 2.0软件编辑,实验刺激为黑色背景下的白色汉字、数字和图片,并由计算控制呈现,其中数字字体为32号Times New Roman,汉字字体为32号黑体;博弈对象(人或计算机)采用黑白图片表示,其中博弈对象为人的图片采用剪影(旨在避免性别和面孔吸引力等因素对实验结果的影响)。所有刺激均呈现于计算机屏幕中央。

2.3 实验设计与程序

实验采用2(决策情境:获益/损失)×2(博弈对象:人/计算机)×2(被试组别:抑郁/非抑郁)×5(公平水平:5/5、4/6、3/7、2/8、1/9)四因素混合设计,其中决策情境、博弈对象和公平水平为被试内变量。获益情境中的公平水平定义为5/5、4/6、3/7、2/8、1/9等5个水平,损失情境中的公平水平定义为-5/-5、-6/-4、-7/-3、-8/-2、-9/-1等5个水平(单位为人民币元,其中斜线前数字为分配给反应者的数额,斜线后数字为分配给提议者的数额)。因变量检测指标为获益或损失情境中被试对分配方案的拒绝率。实验由80轮博弈试次构成,分为2个区组,每个区组40个试次(获益和损失情境各半,提议对象为人和为计算机各半,每类公平水平重复4次)。分配方案以伪随机方式呈现,为避免呈现序列的可能影响,损失情境和获益情境中连续呈现的试次不超过4次,同一种分配方案连续呈现的试次不超过3次,提议对象为人和为计算机时连续呈现的试次不超过4次。

实验开始时,实验者首先向被试解释游戏规则,并指导被试进行4轮练习,待被试正确理解博弈规则并熟悉按键操作方法后进入正式实验。实验时,要求被试尽可能快(不要仔细思考)地做出“接受”或“拒绝”反应。

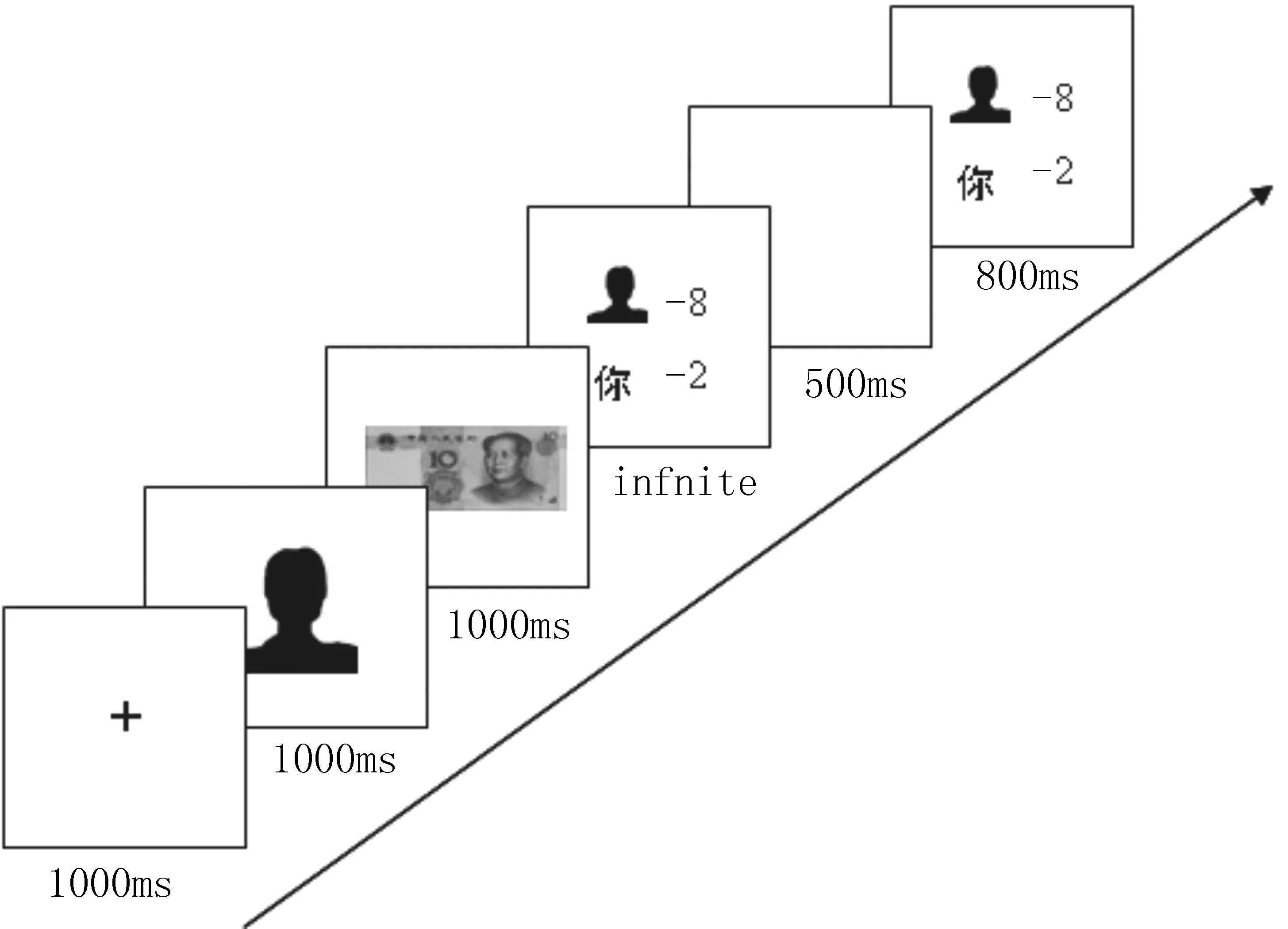

对于每一轮博弈(如图1),屏幕中央呈现注视点1000ms,然后呈现该轮博弈的对象(人或计算机)1000ms,接着呈现一张10元人民币的图片1000ms(预先告知被试,人民币图片为彩色时表示该轮游戏发生于获益情境,人民币图片为黑白时表示该轮游戏发生于损失情境)。然后采用图片(人或计算机)加文字方式呈现分配方案(如,获益情境:头像+8,你+2;损失情境:头像-2,你-8),被试通过按键做出“接受”或“拒绝”反应。空屏500ms后呈现该轮博弈结果800ms,随后呈现下一轮游戏的注视点。

图1单次实验流程示意图

3 结果与分析

2(决策情境:损失/获益)×2(博弈对象:人/计算机)×2(被试组别:非抑郁/抑郁)×5(公平水平:5/5、4/6、3/7、2/8、1/9)混合设计的方差分析结果显示,四因素的交互效应不显著(F(4,192)<1.0,p>0.1),且博弈对象的主效应及其与其他因素的交互作用均不显著(ps>0.1),说明被试对不公平决策的反应模式不受博弈对象的影响。然而,决策情境、被试组别与公平水平三因素间的交互效应边缘显著,F(4,192)=2.524,p=0.054,η2=0.050。据此,在固定被试组别和决策情境条件下,分别对决策情境与公平水平以及被试组别与公平水平的交互效应进行了两因素方差分析,以检验抑郁个体与非抑郁个体在不同决策情境中对不公平决策方案的反应模式是否存在一致性。

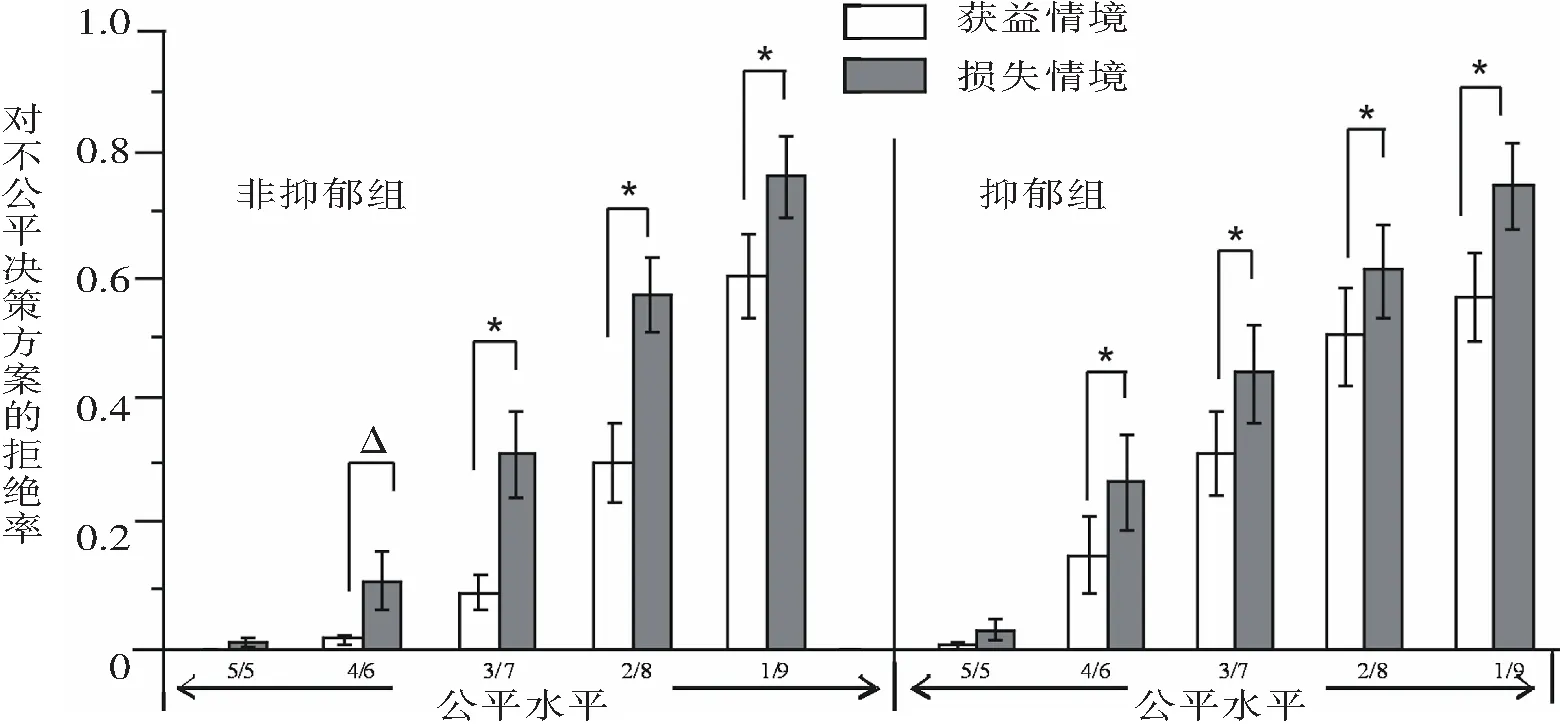

注:Δp=0.052;*p<0.05。

图2被试在获益和损失情境中对不公平决策方案的拒绝率(M±SD)

2(决策情境:损失/获益)×5(公平水平:5/5、4/6、3/7、2/8、1/9)方差分析结果(见图2)显示,对于非抑郁被试而言,公平水平主效应显著(F(4,96)=61.879,p<0.001,η2=0.721),即被试的拒绝率随决策方案不公平水平的提高而提高;决策情境主效应(F(1,24)=13.324,p=0.001,η2=0.357)以及两者间的交互效应也均显著(F(4,96)=6.292,p=0.001,η2=0.208)。简单效应分析结果表明,对于公平决策方案(5/5),被试在获益情境与损失情境的拒绝率没有显著差异(p>0.1),但对于所有不公平决策方案,相对于获益情境,被试在损失情境中的拒绝率均更高,其中不公平水平为4/6时,两者间的差异边缘显著(F(1,24)=4.198,p=0.052),而在公平水平分别为3/7、2/8、1/9时,两者间的差异均显著(ps<0.05)。这说明,非抑郁被试对损失情境中不公平决策的敏感性比对获益情境中不公平决策的敏感性更高。

同样,对于抑郁被试而言,公平水平主效应显著(F(4,96)=36.194,p<0.001,η2=0.601),即被试的拒绝率随决策方案不公平水平的提高而提高;决策情境主效应(F(1,24)=16.339,p<0.001,η2=0.405)以及两者间的交互效应也均显著(F(4,96)=2.674,p=0.050,η2=0.10)。简单效应分析结果表明,对于公平决策方案(5/5),被试在获益情境与损失情境的拒绝率没有显著差异(p>0.1),但对于所有不公平决策方案,相对于获益情境,被试在损失情境中的拒绝率均更高(ps<0.05)。这些结果说明,与非抑郁被试一致,抑郁被试对损失情境中不公平决策的敏感性同样比对获益情境中不公平决策的敏感性更高,亦即非抑郁被试与抑郁被试对公平决策的反应模式表现出一致的情境依赖性。

注:Δp=0.054;*p<0.05。

图3获益和损失情境中被试对不公平决策方案的拒绝率(M±SD)

2(被试组别:非抑郁/抑郁)×5(公平水平:5/5、4/6、3/7、2/8、1/9)方差分析结果(见图3)显示,对于获益情境而言,公平水平主效应显著(F(4,192)=66.415,p<0.001,η2=0.580),即被试的拒绝率随决策方案不公平水平的提高而提高;被试组别的主效应边缘显著(F(1,48)=3.553,p=0.066,η2=0.069),且两者间的交互效应显著(F(4,192)=3.986,p=0.014,η2=0.077)。简单效应分析结果表明,当决策方案为绝对公平(5/5)或绝对不公平(1/9)时,抑郁被试与非抑郁被试的拒绝率差异不显著(ps>0.1),但决策方案为相对不公平(4/6、3/7、2/8)时,抑郁被试的拒绝率比非抑郁被试的拒绝率更高(4/6和3/7:ps<0.05;2/8:p=0.054)。然而,对于损失情境而言,虽然公平水平主效应显著(F(4,192)=82.010,p<0.001,η2=0.631),即被试的拒绝率随决策方案不公平水平的提高而提高;但被试组别的主效应以及两者间的交互作用均不显著(Fs<1,ps>0.1)。这些结果说明,在损失情境中,抑郁被试与非抑郁被试对不公平决策方案的敏感性具有一致性,但在获益情境中,抑郁被试对不公平决策的敏感性高于非抑郁被试。

4 讨 论

本研究采用最后通牒博弈任务,在获益和损失两种情境中探讨了抑郁个体对不公平决策方案反应模式的特点。结果表明:(1)无论博弈对象是人抑或计算机,也无论对于抑郁个体抑或非抑郁个体,随着决策方案不公平水平的提高,被试的拒绝率均显著提高,但对损失情境中不公平决策方案的拒绝率显著高于获益情境中的拒绝率;(2)相对于非抑郁个体,抑郁个体对获益情境(而非损失情境)中不公平决策方案的拒绝率更高。这些结果表明,尽管抑郁个体与非抑郁个体的公平决策模式均表现为对损失情境不公平的高敏感性,但相对于非抑郁个体,抑郁个体在获益情境中对不公平敏感性更高,而在损失情境中二者的敏感性一致。

既往关于获益和损失情境中不公平决策反应模式的研究多针对健康人群,而针对具有病理性倾向的抑郁人群的研究均源于获益情境下的实验数据。本研究以非抑郁的健康人群为参照,探讨了抑郁人群在获益和损失两种情境中对不公平决策的反应特点,是对抑郁群体社会决策研究的拓展。实验结果发现,无论对于抑郁个体抑或非抑郁个体,对损失情境中不公平决策方案的拒绝率显著高于获益情境中的拒绝率,且随着决策方案不公平水平的提高,被试在两种情境中的拒绝率均显著提高,表现出一致的决策情境依赖性。这一结果与既往以健康人群为对象的研究结论(Buchan,Croson,Johnson,& Wu,2005;Zhou & Wu,2011;吴燕,周晓林,2012)一致。研究者认为,人们决策过程的参照点在损失情境和获益情境有所不同,即倾向于将损失与“不公平”相联系,而将获益与“公平”相联系(王晓明,顾子贝,杨昭宁,2014),且有研究表明,对于相同程度的不公平,被试在损失情境下的知觉水平显著高于获益情境(Zhou & Wu,2011),因此更倾向于拒绝损失情境中的不公平决策方案。

本研究一个最主要的发现,是抑郁个体对不公平分配方案的拒绝率在获益情境中显著高于非抑郁个体,但在损失情境中与非抑郁个体一致。这一发现与实验假设一致。既往研究也显示,在获益情境,抑郁人群对不公平分配方案的知觉敏感性比健康人群更高,导致其拒绝率更高(Radke,Schäfer,Müller,& de Bruijn,2013;Scheele,Mihov,Schwederski,Maier,& Hurlemann,2013;Wang et al.,2014)。研究者认为,抑郁人群在获益情境中对不公平分配方案的高拒绝率可能与其负性情绪加工偏向有关(O’Connor,Berry,Weiss,& Gilbert,2002),且有研究证据(Harlé & Sanfey,2007)显示,诱发悲伤情绪可导致被试对不公平分配方案更高的拒绝率;抑郁被试作为反应者执行最后通牒博弈任务后对情绪图片负性评定水平和抑郁体验水平均更高,且其与被试对不公平分配方案的拒绝率呈现正相关(Scheele,Mihov,Schwederski,Maier & Hurlemann,2013)。此外,抑郁人群在获益情境中对不公平分配方案的高拒绝率也可能与其对奖励的低敏感性有关(Wang,Yang,Li,& Zhou,2015)。新近的研究证据(Gradin,Pérez,MacFarlane,Cavin,Waiter,Engelmann,& Steele,2015)显示,在执行最后通牒博弈任务时,随着分配方案公平水平的提高,健康被试奖赏脑区(伏隔核和背侧尾状核)的激活水平逐渐提高,但抑郁被试未见此效应,说明后者对奖赏刺激的敏感性较低。综合既往研究和本研究的结果,可以认为,由于获益情境中的不公平决策方案在获得收益的同时伴随着损失,而抑郁个体更关注其中的损失而忽略其收益,因此相对于非抑郁个体,抑郁个体对不公平决策方案的拒绝率更高。

抑郁人群对获益情境中的不公平决策的高拒绝率可能与该类人群加工收益性信息和损失性信息的特殊模式有关。研究发现,先前决策经验(先前决策绩效与后续决策报酬相关)对获益和损失情境中决策行为的影响在健康被试和抑郁被试之间具有不同特点(Maddox,Gorlick,Worthy,& Beevers,2012)。在获益情境下,被试后续决策的报酬基于先前报酬按比例累加,以激发被试尽可能多地赢取利益的动机,而在损失情境下,被试后续决策的报酬基于先前报酬按比例递减,以激发被试尽可能多地避免损失利益的动机。两种情境均设置A(对被试短期获益更有利)和B(对被试长期获益更有利)两个选项,被试的任务是在这两种选项中完成选择。研究结果发现,在获益情境中,相对于健康被试,抑郁被试更倾向于选择短期有利的选项,但在损失情境中,两类被试均会选择对自己长期有利的选项。这说明抑郁个体和非抑郁个体对决策情境中收益性信息和损失性信息的加工模式是不同的。

对于公平决策而言,与损失情境中单纯的损失不同,收益情境中的不公平决策方案意味着在获得一定收益的同时丧失了本应获得的额外收益,因而接受该不公平的分配方案对于反应者而言便意味着“损失”(如,对于一个待分配的10元钱,如果反应者获得2元,则意味着其损失了8元),而任何损失均可诱发负性情绪,且因抑郁人群对其中的损失具有高敏感性,根据任务情境与个体的行为调节风格的匹配模型(Henriques & Davidson,2000;Robinson,Cools,Carlisi,Sahakian,& Drevets,2012),抑郁个体与分配方案中的损失性信息对避免损失的倾向相匹配,而与其中获益性信息对忽视收益的倾向不相匹配,从而导致其对损失性信息加工被增强,而对收益性信息的加工被削弱。因此,相对于非抑郁个体,收益情境中即使同等程度的损失也可诱发抑郁个体更高水平的负性情绪,为了回避由损失诱发的负性情绪,抑郁个体宁愿舍弃决策方案中所蕴含的收益机会。概言之,正是抑郁个体对损失性信息诱发的负性情绪的优势性回避动机导致了其对获益情境中不公平决策方案的高拒绝反应。这一解释有助于理解抑郁人群在现实生活中普遍的人际回避和疏离行为。

5 结 论

本研究获得如下主要结论:

(1)抑郁和非抑郁个体对不公平决策的拒绝率随不公平水平的提高而提高,但在损失情境中的拒绝率显著高于获益情境,因而表现出显著的情境依赖者,且该倾向与博弈对象无关。

(2)抑郁个体对获益情境中不公平决策的拒绝率显著高于非抑郁个体,而对损失情境的反应模式与非抑郁个体一致,表明尽管抑郁和非抑郁个体均对损失情境的不公平性表现出高敏感性,但前者对获益情境不公平性的敏感性也更高。