教育程度、后物质主义价值观与80后环境风险认知

彭远春,曹文倩

(中南大学 公共管理学院,湖南 长沙 410000)

一、问题的提出

改革开放以来,我国进入快速转型的阶段,各种领域的社会风险相互交叉、相互渗透。而雾霾、垃圾处理、水污染等环境问题与公众健康结合在一起,使得环境风险成为公众热议的话题。实际上,公众的风险认知状况是社会状况的晴雨表,可以准确反映出社会发展变化对人们心理状况造成的影响以及人们的反应[1]。故人们的环境风险认知水平不仅直接影响人们如何应对环境风险,亦对环境风险的管理与环境保护实践产生重要影响。

公众参与的不断扩大,人们有关“环境风险”的意识开始觉醒,公众环境风险认知水平究竟如何引起了越来越多学者的关注,而不同群体的环境风险认知水平,特别是80后的环境风险认知还未获得充分关注。近年来,有关环境问题的群体性事件中,青年人常活跃其中并担任重要角色。关注青年的环境风险认知具有重要的现实意义。80后对环境风险的认知状况不仅涉及公众自身因素,还与其所处的社会文化背景密切相关。因而,80后所经历的社会环境以及生命事件对他们环境风险认知的形成有着重大影响。结合80后成长的时代背景,本文在分析全国性调查数据的基础上,对80后环境风险认知的影响因素进行探究。

二、文献回顾

现有研究围绕环境风险认知已取得诸多成果,但是关于80后环境风险认知的研究相对较少。如早期对风险认知的研究主要集中在心理学领域,研究者借助心理测量模型,通过实验数据对公众认知到的风险进行量化测量,提出风险认知的个体差异性[2]。在文化理论中,研究者则通过测量世界观、认知背景、知识储备以及自我效能等文化因素以探究个体风险认知水平[3]。随着经验研究的不断推进,我国研究者着重从年龄、性别、教育、生活方式、居住类型等维度综合个体因素,探讨公众的环境风险认知能力[4]。而龚文娟着重探讨年龄、性别、教育程度、社会经济地位、系统信任等因素对公众环境风险认知产生怎样影响[5]。80后在改革中出生,在开放中成长,在发展中成熟,其构成了当代青年的主体,在社会生产与消费方面成为当今社会中坚力量[6]。社会转型的客观背景给80后群体打上了鲜明的时代烙印,促使着80后在社会变革中形成了新时代的环境观念[7]。故本研究结合社会转型实际,基于生命历程理论与代际理论,侧重探讨教育程度、后物质主义价值观对80后环境风险认知的影响。

(一)基于生命历程视角下的教育因素

根据生命历程理论,个体的生命历程被他们生活中所经历过的重大事件所影响,因此理解个体的行为与价值观要结合其生活背景。已有研究对80后群体所经历的改革开放社会背景的研究比较丰富。从社会文化环境分析,现代教育体制和大学扩招政策的推行为“80后”接受系统性正规教育奠定了基础,这也使“80后”成为我国第一批接受现代环境教育的一代人[8]。相对宽松的大学教育与网络媒体的推动下,使他们得以接触、吸收各种思想文化。上世纪八十年代,我国实行改革开放的社会政策以及独生子女人口政策,此后改革开放后的一代独生子女大量出生。独生子女群体成为标志“80后一代”身份的第一符号[9]。独生子女特殊的成长环境,包括家庭规模的缩小,家庭结构的变化以及新型生活方式的产生,也造就了独生子女关注自我、强调自由的人格特点[10]。关注自我、注重生活质量、强烈的环境污染风险意识是他们独立、多元的现代化思想观念的体现[11]。

结合相关研究,教育程度作为环境风险认知形成的重要影响因素已在现有研究中形成共识。有研究提出年轻人具有更高的环境风险认知水平,文化程度是影响公众环境风险认知的关键因素,证实了“环境意识受教育程度影响模式”[12]。有学者通过借鉴“巴特尔模型”,提出引起公众环境知识增长的教育机会差异是导致公众环境关心的年龄差异的重要因素[13]。针对80后的环境风险认知具有更加复杂的群体特征,其教育程度对其环境风险认知的影响作用与该群体所经历的生活事件密不可分。上世纪70年代开始,我国环境保护和环境教育工作开始起步,1970年之前出生的人大多没有接受正式的环境教育。经过近40年的环保工作不断努力,80后青年大多经历了正式的环境教育,因而具有更高的环境风险认知水平。

(二)基于代际理论的价值观因素

曼海姆在代际理论中提出,社会环境与生活经历决定着一代人的思维模式与行为方式,不同时代背景成长起来的人其经验会出现“层化”的现象,特别是作为我国第一代独生子女的身份,可能会给一整代人打上鲜明的时代烙印,从而造成代际间在态度和价值观上的差异。我国学者从社会化假设分析提出,“80 后”在社会化关键时期,特殊的社会环境和成长背景深刻地影响着这一代人的成长。这些都是他们父辈未曾经历过的, 因而代际的隔阂也就难以避免[14]。从价值观转换的视角分析,由于30年的改革开放国内经济飞速发展,资源浪费和环境恶化问题日益严重,由于所处的生态环境逐渐影响了人们内在和外在的生活质量,以主张生态平衡优先,理性消费的后物质主义价值观应运而生[15]。

目前针对我国公众的后物质主义价值观的经验研究并没有形成统一定论,如有学者提出中国的后物质主义具有局部性、代际差异较大等特点,后物质主义价值观在我国刚刚发轫[16,4]。郭莲通过公众1995年和2007年价值观数据进行对比后发现,我国公众的价值观确实发生了比较明显的由“物质主义价值”向“后物质主义价值”转变的趋势[17]。后物质主义价值观是建构在社会理性的基础之上,是对我国社会转型实践的反映与体现。由于我国改革开放30年的过程中,物质主义向后物质主义价值观转变尚不完全,更多的是多种价值观并存的状况,并且对80后群体的影响有着显著的不均衡性特点。因此,本研究认为后物质主义价值观对80后的环境风险认知可能存在一定的影响作用。

三、数据与变量测量

(一)数据来源

数据来源于《中国综合社会调查(2010)》,采用标准 PPS 抽样方法,环境模块的有效样本为3 640个。根据80后群体的年龄特征,提取出出生年份在1980~1989年区间的数据,排除缺省值后有效样本为505个。其中城市居民样本353个,比例为69.9%,农村居民样本152个,比例为30.1%。

(二)研究假设

H1:教育程度越高的80后,其环境风险认知水平越高。

H2:后物质主义价值观越强的80后,其环境风险认知水平越高。

H3:教育程度直接影响80后环境风险认知的同时,亦通过环境知识对其环境风险认知产生间接影响。

H4:后物质主义价值观直接影响80后环境风险认知的同时,亦通过环境知识对其环境风险认知产生间接影响。

(三)变量说明

因变量:环境风险认知。该调查通过被访者感觉身边各类环境污染的危害程度来测量公众环境风险认知程度,具体包括被访者对汽车尾气、废气排放、农药和化肥、江河湖泊污染、气候变化、转基因作物、核电站等7项指标,各选项包括“完全没有危害”“不是很有害”“有些危害”“非常有害”“对环境极其有害”,相应赋值为1、2、3、4、5,“无法选择”与缺省值则相应赋值为中间取值3。信度分析表明,克隆巴赫系数为0.752,量表中对应项目与量表总分的相关系数(Ri-t值)在0.375~0.524之间不等,量表的内部一致性较高具有较好的信度。另外量表的KMO值为0.779,Bartlett球形检验的卡方值的显著性概率是0.000,说明量表适合做因子分析。根据探索因子分析发现,这一变量可提取两个因子,共解释56.28%的总方差。其中前五个项目聚集在因子1上,故将五个项目相加生成变量日常环境风险认知;后两项目聚集在因子2上,将两项目相加生成变量科技环境风险认知。另为与其他研究相对照,将所有项目相加生成总体环境风险认知变量。

自变量包括:教育程度与后物质主义价值观。教育程度变量,是通过被调查者的教育年限来加以测量的连续变量,从未受过教育赋值为0,小学及以下赋值为6,初中赋值为9,高中/技校/中专赋值为12,大学及以上赋值为15。后物质主义价值观变量,该调查要求被访者回答我国应该最优先做的事情和第二优先做的事情,把“在政治决策中给公民更多话语权”“保护言论自由”的选择赋值为1,选择“维护国内秩序”“抑制物价上涨”两项的赋值为0,并相应赋予最优先、第二优先的选择以2、1权重,然后相加获得后物质主义价值观变量,取值范围在0~3之间。

中介变量:环境知识。该调查采用了环境保护知识量表来测量环境知识变量,被调查者要回答对以下说法的看法,包括“汽车尾气对人体不会造成威胁”“过量使用化肥农药会导致环境破坏”“含磷洗衣粉不会造成水污染”“氟排放会成为破坏大气臭氧层的因素”“酸雨的产生与烧煤没有关系”“物种之间相互依存”“空气质量报告中三级空气质量意味着比一级空气质量好”“单一品种的树林更容易导致病虫害”“水污染报告中V5类水质意味着比V1好”“大气中二氧化碳的增加会成为气候变暖的因素”等十项,选项有正确、错误和无法选择。根据各题项,其中第1、3、5、7、9项是错误的表述,第2、4、6、8、10项是正确表述。首先对正确表述的题项则正确选项赋值为1,错误与无法选择的选项赋值为0,错误表述的题项则反向赋值。再进行信度分析,发现量表具有较好的信度与内部一致性,故我们能把各题项相加生成变量环境知识。

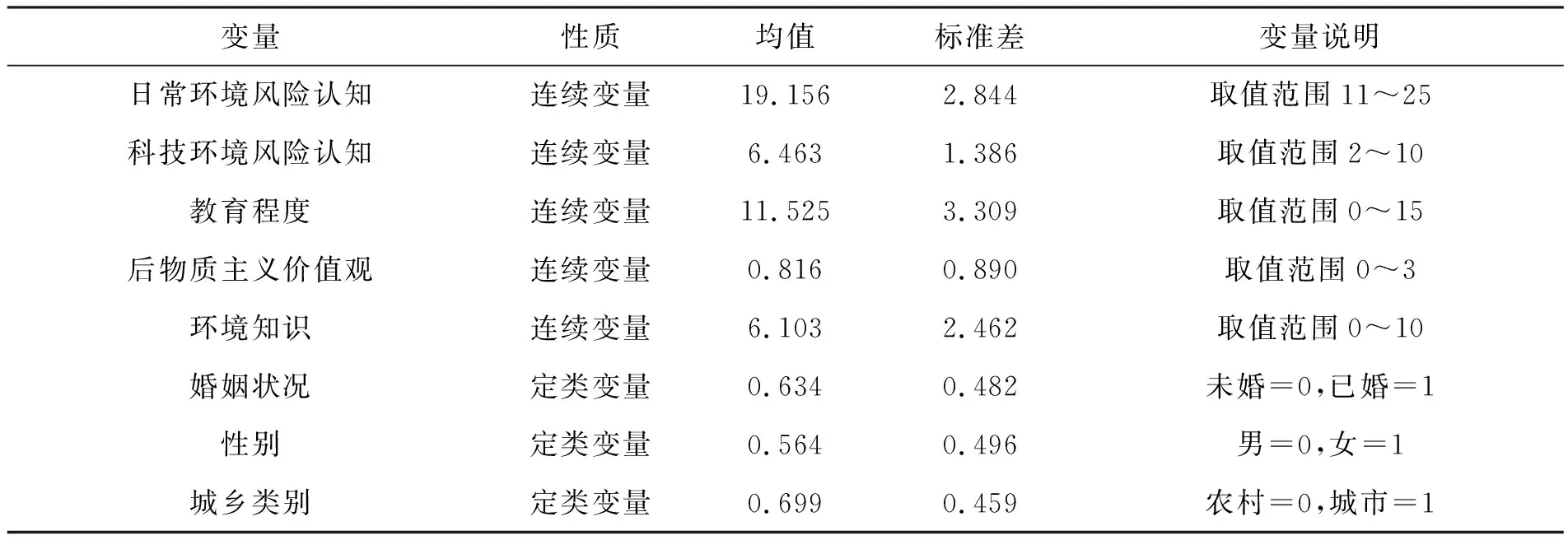

控制变量包括:性别、婚姻、城乡类型。变量的相关测量详见表1。

表1 研究变量描述

(四)研究方法

运用 SPSS22.0和AMOS22.0进行数据分析。具体方法包括:(1)利用SPSS对相关量表做信度分析和探索性因子分析;(2)对不同年龄段的环境风险认知做方差分析,考察不同年龄段环境风险认知的差异;(3)运用多元线性回归分析方法考察教育程度、后物质主义价值观、环境知识、婚姻状况、城乡类型、性别等变量对环境风险认知的影响,模型框架为:Yi=b0+b1Xi1+…+bpXip+ei,Y表示因变量,环境风险认知;X表示自变量,p表示自变量的个数;b0为常数项;bp是偏回归系数,表示自变量对因变量产生变化的方向和程度,ei为残差。(4)利用AMOS考察教育程度、后物质主义价值观对环境风险认知产生的直接效应、通过环境知识产生的间接效应以及总的效应。

四、数据分析

(一)方差分析

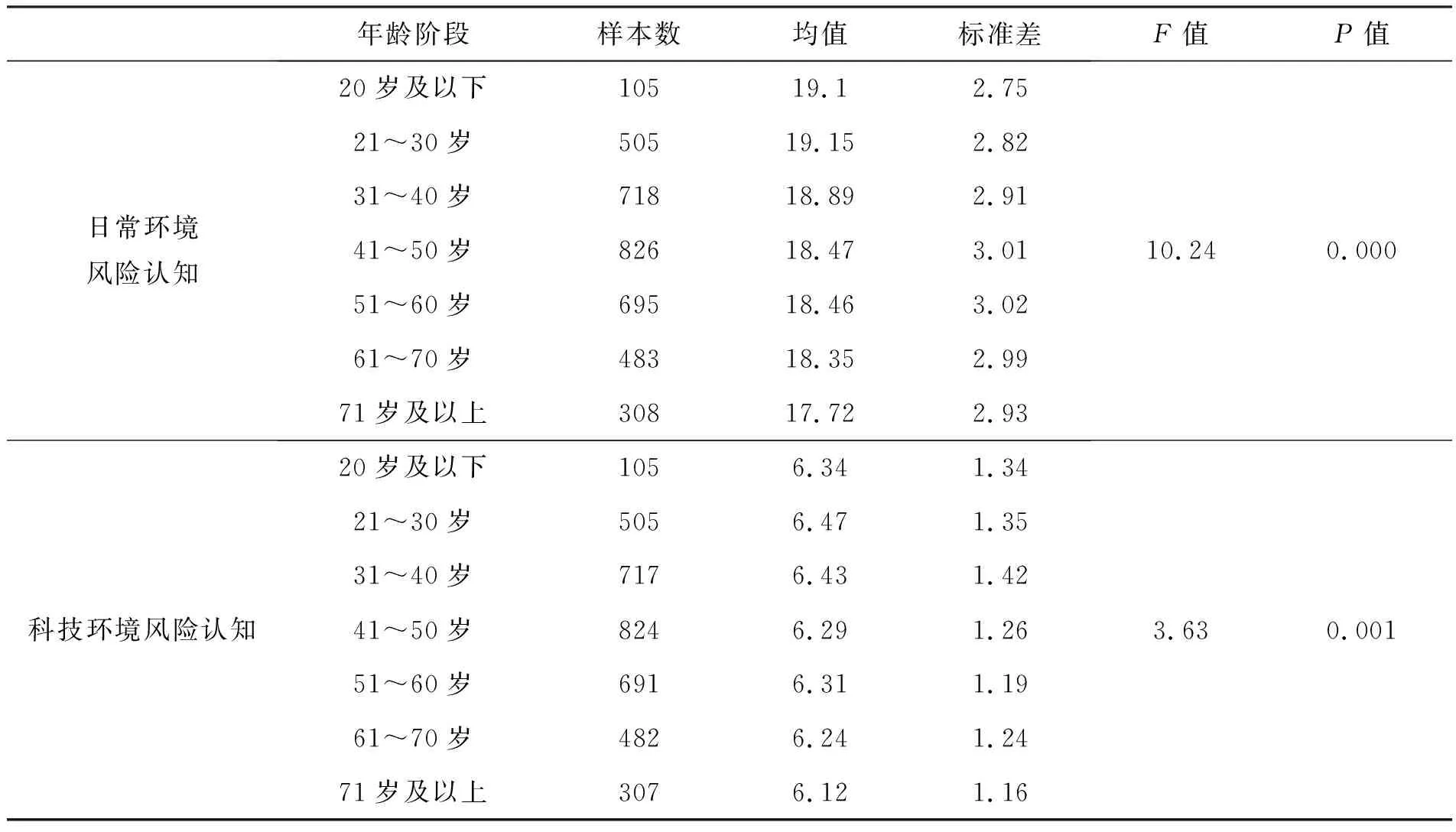

基于CGSS2010年数据,根据调查时受访者的实际年龄,将其分为七个年龄阶段,即:20岁及以下为90后、21~30岁为80后、31~40岁为70后、41~50岁为60后、51~60岁为50后、61~70岁为40后、71岁及以上为30后,同时对不同年龄阶段的公众环境风险认知得分进行了方差分析(见表2)。

根据方差分析的F检验结果,公众在不同年龄阶段的日常环境风险认知与科技环境风险认知之间存在显著差异。通过环境风险认知的得分比较可以发现,低年龄段人群得分总体大于高年龄段人群,其中21~30岁年龄段人群的日常环境风险认知、科技风险认知得分均达到最高水平,70岁以上人群得分最低。由此可见,1980~1989年出生的80后群体的环境风险认知达到了最高水平,即相对于“60后”“70后”等其他人群而言,“80后”具有更高的环境风险认知水平。

表2 不同年龄段公众环境风险认知的方差分析

(二)回归分析

1.80后环境风险认知的回归分析

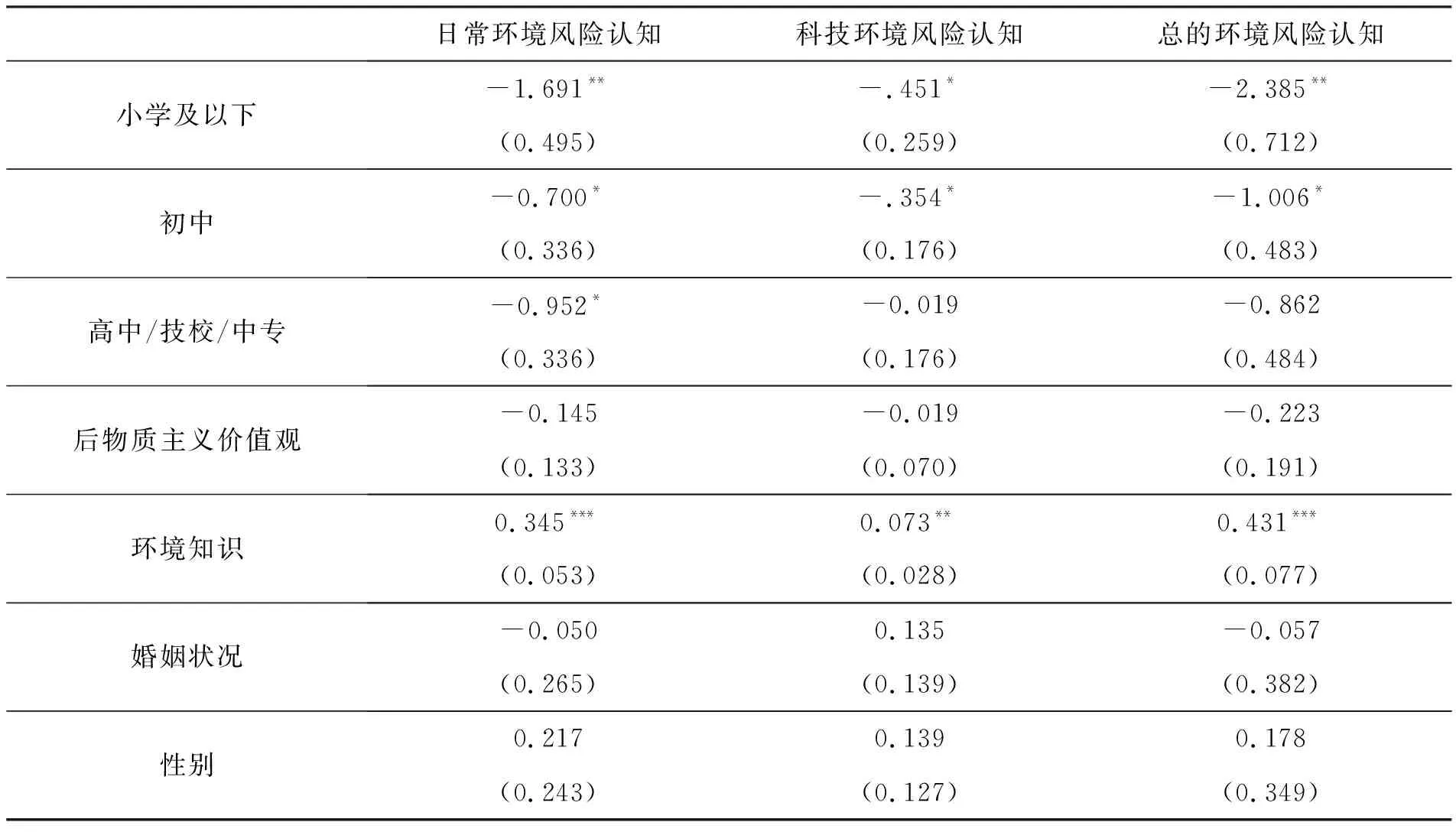

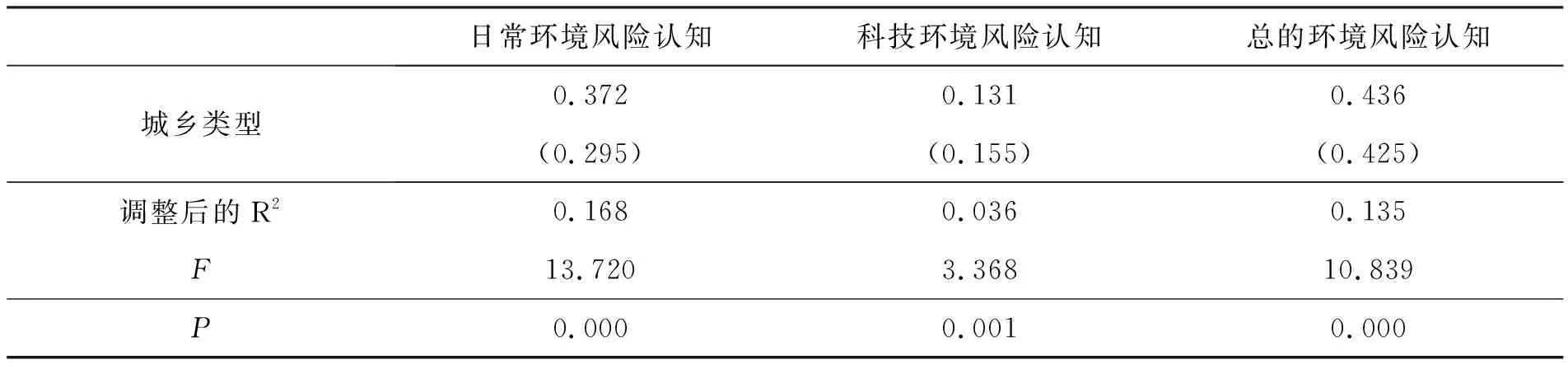

根据不同年龄段环境风险认知的得分,公众环境风险认知水平并不是随着年龄的升高而逐级递减,而是80后群体的环境风险认知水平达到了最高值。为了进一步探究影响80后环境风险认知的因素,我们将教育程度与后物质主义价值观作为自变量,环境知识作为中介变量,把性别、婚姻状况、城乡类别作为控制变量,分别以日常环境风险认知、科技环境认知、总体环境风险认知为因变量进行多元线性回归分析,统计结果如下(见表3)。

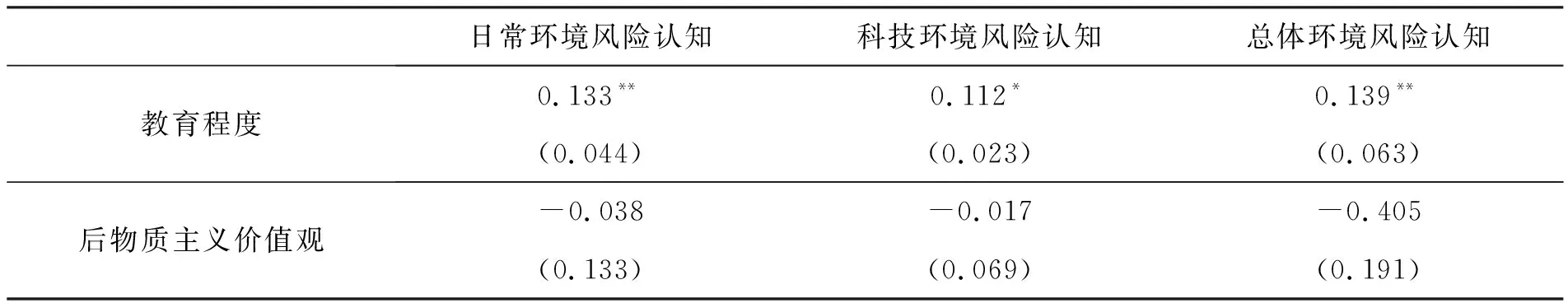

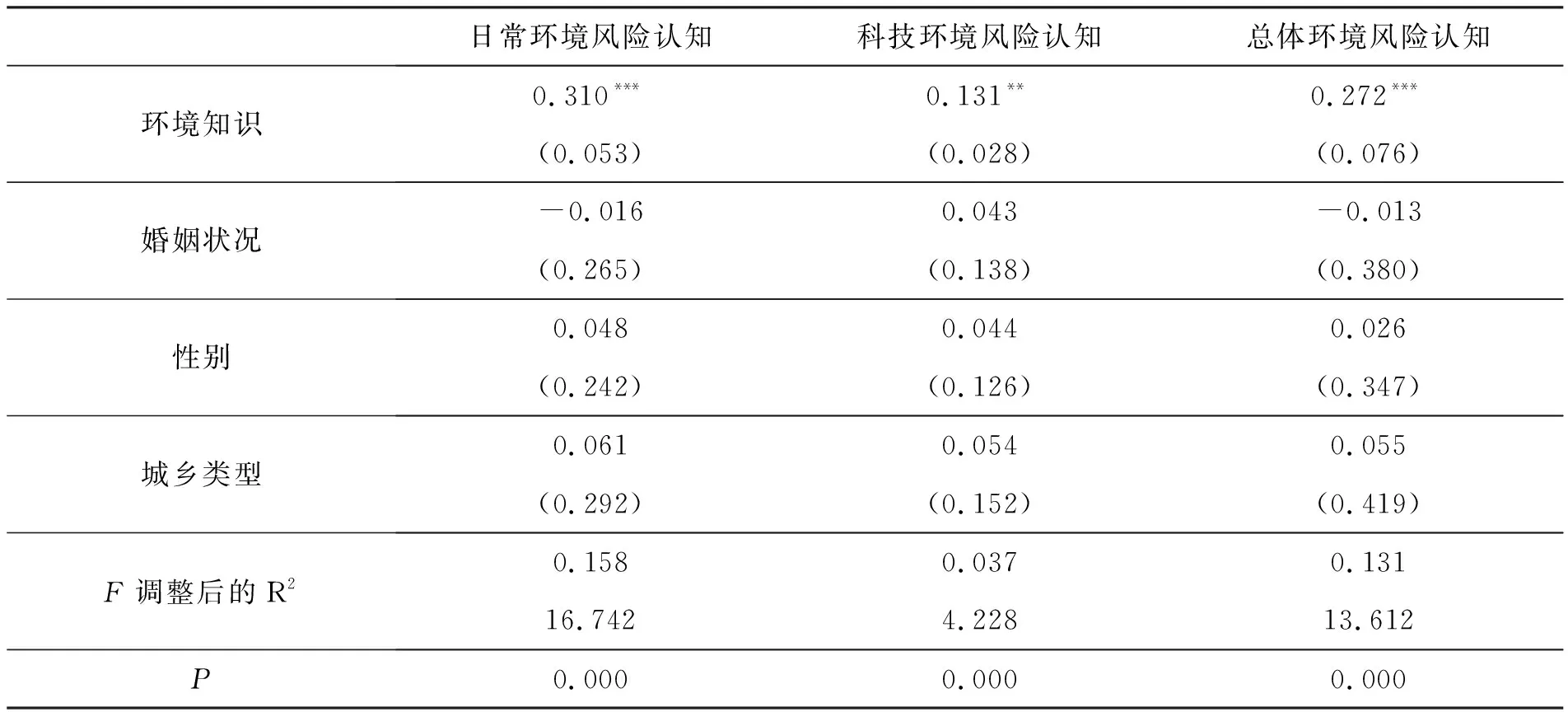

表3 环境风险认知的多元线性回归分析之标准回归系数

续表3

注:括号内的数字为标准误;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

首先,所有的模型都通过了F检验,模型可被接受。从决定系数来看,将各自变量纳入模型之后,三个模型的解释力分别为15.8%、3.7%、13.1%。从统计检验结果来看,在控制其他变量的基础之上,教育程度、环境知识对日常环境风险认知、科技风险认知以及总体环境风险认知都有着显著的正向影响。即教育程度、环境知识水平越高,80后的环境风险认知水平越高,假设一在本研究中得以验证。在控制其他变量之后,后物质主义价值观、性别、婚姻、城乡类别对日常环境风险认知、科技环境风险认知、总体环境风险认知并无显著影响,假设二在本研究中未获支持。

2.教育程度不同类别与80后环境风险认知的回归分析

为详细展示教育程度不同类别对80后环境风险认知的影响,我们以受过大学及以上教育的80后为参照组,把小学及以下、初中、高中/技校/中专纳入到多元线性回归分析中,统计结果如下(见表4)。

表4 环境风险认知的多元回归分析之非标准回归系数

续表4

注:括号内的数字为标准误;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

统计结果表明,把小学及以下、初中、高中纳入模型后均通过了F检验,模型可被接受。具体来看,小学及以下、初中、高中对日常环境风险认知有着显著的负向影响,即受教育程度越高的80后日常环境风险的认知水平更强。而对科技环境风险认知与总体环境风险认知的检验结果中,高中/技校/中专并没有通过对因变量的显著性检验,即受过高中/技校/中专教育与受过大学及以上教育的80后的科技风险认知与总体环境风险认知并没有显著差异。由此可见,教育程度对80后科技环境风险认知的影响作用相对较弱。

总体来看,控制其他变量之后,受过小学及以下、初中教育的80后对环境风险认知有着显著的负向影响,即受过小学及以下、初中的80后与受过大学及以上教育的80后的环境风险认知水平有着显著差异,并且受教育程度越高的80后,其环境风险认知水平越高。

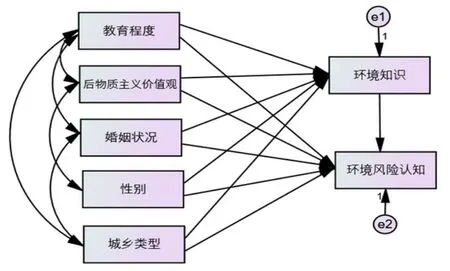

(三)路径分析

根据80后环境风险认知的多元线性回归模型,结合回归分析结果,建构80后环境风险认知的多变量路径分析图(见图1),进而对80后环境风险认知进行路径分析(见表5)。

图1 80后环境风险认知的多变量模型图

根据80后环境风险认知模型拟合指数修正后各系数分别为:卡方值=22.079、df=5、p=0.001、GFI=0.988、NFI=0.952、IFI=0.963、RMSEA=0.080。虽然p<0.05,但考虑到卡方值易受大样本量的影响,而其他指标说明模型具较好的拟合度。

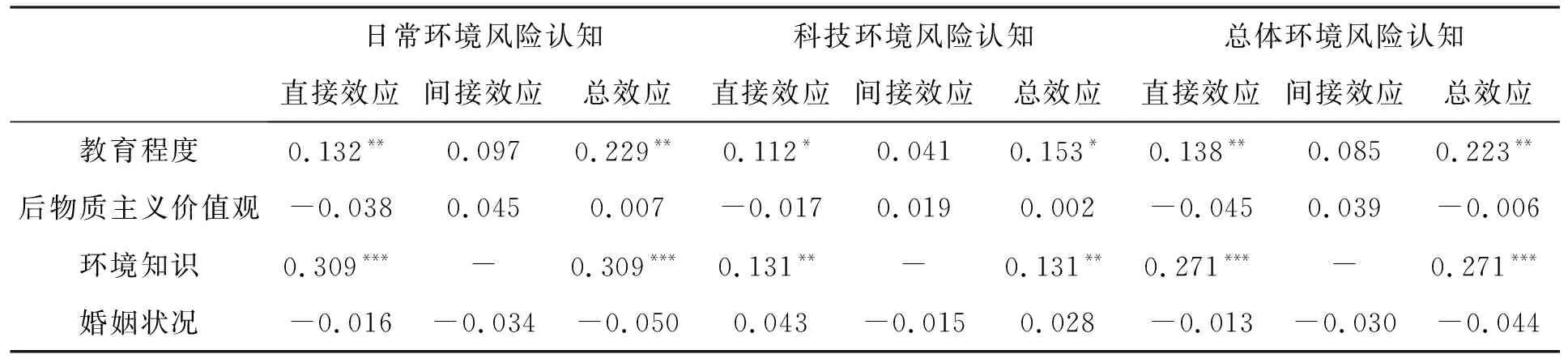

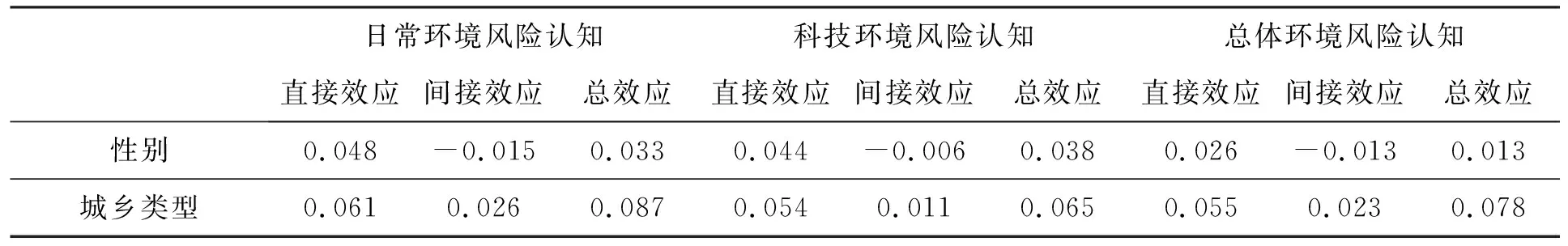

表5 各自变量对环境风险认知的标准化直接效应、间接效应和总效应

续表5

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

根据表5可以看出,综合80后环境风险认知的直接效应与间接效应,教育水平越高的80后,环境风险认知水平越高;环境保护知识越丰富的80后,环境风险认知水平越高;并且教育水平越高的80后,获取的环境知识越丰富,其环境风险认知水平越高。也就是说,教育程度不仅对80后环境风险认知具有显著的直接影响,还通过环境知识对80后环境风险认知产生间接影响,即假设三在本研究中得以验证。另外,后物质主义价值观对80后环境风险认知并无显著直接影响,但是后物质主义价值观对环境知识具有显著作用(P<0.001),故后物质主义价值观通过环境知识对80后环境风险认知具有间接影响,假设四部分通过检验。

五、结论与讨论

基于CGSS2010环境模块的相关数据,本研究侧重探讨了教育程度、后物质主义价值观对80后环境风险认知的可能影响,研究结论如下:相比于其他年龄群体,80后具有更高的环境风险认知水平;教育程度对80后环境风险认知具有显著的正向作用,即教育程度越高的80后,具有更高的环境风险认知水平;后物质主义价值观对80后环境风险认知并没有显著的直接影响;教育程度直接影响80后环境风险认知的同时,亦通过环境知识对其环境风险认知产生间接影响。后物质主义价值观通过环境知识对80后环境风险认知产生一定的间接影响。

现有研究对公众环境风险认知的研究集中关注人口统计学变量以及社会文化因素,对公众个体层面的因素关注还不够充分,特别是针对80后群体的环境风险认知的研究相对较少。文中基于CGSS2010环境模块的相关数据,对公众环境风险认知与年龄阶段进行相关分析,结果表明80后群体的环境风险认知水平更高。与既有研究发现一致[12],教育程度实则为环境风险认知形成的重要影响因素。针对80后的环境风险认知具有更加复杂的群体特征,其教育程度对其环境风险认知的影响作用与该群体所经历的生活事件密不可分。现代教育体制和大学扩招政策的推行为“80后”接受系统性正规教育奠定了基础,这也使“80后”成为我国第一批接受现代环境教育的一代人。相比于其他年龄阶段的群体,80后接受了更加系统全面的环境教育,具有相对丰富的环境保护知识。可以预见,随着现代教育以及环保事业的不断发展,我国公众总体环境风险认知水平将得到进一步提升。

另外,后物质主义价值观对80后环境风险认知并无直接影响,而是通过环境知识对80后环境风险认知产生间接作用。究其原因,一方面我国正处于社会转型加速期,个人主义、金钱哲学等各种观念交织并存,后物质主义价值观尚未凸显且水平不高;另一方面,应在借鉴西方学者对后物质主义价值观研究的基础上,结合我国具体实际,对后物质主义价值观测量进行本土化探索。