音乐“省统考”究竟考什么?①

刘永福(扬州大学 音乐学院,江苏 扬州 225009)

目前,我国音乐院校专业科目的入学考试分为“统考”和“校考”两种形式。所谓“统考”是指各省(市、区)统一组织的命题及专业考试,亦称“省统考”;所谓“校考”,是指各招生院校自行组织的命题及专业考试。近年来,为缩短考试时间,降低“考试成本”,无论是“统考”还是“校考”,“简化”考试程序和方法,“删减”考试科目和内容,已成为一种普遍做法。尤其需要指出的是,从考试科目的分值比例来看,有些地区的“统考”和“校考”,音乐基本理论(包括乐理、视唱与听音)的考试形同虚设,甚至被取消,重“表演技能”、轻“专业素养”、弃“音乐文化”的现象愈发凸显。在专业要求上,音乐专业学生的入学考试与普通“艺术特长生”的选拔已无本质区别,然而,无论是专业技能还是文化素养,音乐专业学生都远不及“艺术特长生”。本文从分析“省统考”的考试科目及分值比例入手,通过揭示其问题所在,阐述重“技”轻“艺”的招生理念给教学及人才培养所造成的负面影响,旨在强调“基本乐科”在“音乐高考”中的重要性和必要性。

一

截至目前,全国已有27个省(市、区)实行了“省统考”,其“统考”率达到了近90%。就其考试科目而言,声乐或器乐作为两大“主考科目”越发受到重视,且无任何疑义。相比之下,音乐基本理论的“副科”地位更加明显,不仅考试内容缺乏相对统一的标准,而且考试的程序和方法以及考试要求也表现得异常灵活。据初步统计,目前已有4个地区的“省统考”取消了音乐基本理论的考试,3个地区取消了视唱的考试,1个地区取消了基本听觉的测试。另有一个省的音乐基本理论考试只设及格线,考试成绩并不计入总分,其主观性、随意性以及不受重视的程度显而易见。虽然大部分地区的“省统考”尚未取消音乐基本理论的考试,但其分值比例却大大低于声乐或器乐等“主考科目”,导致音乐高考中演唱(或演奏)与基本知识和基本技能之间的分值比例严重失调。

2018年22个地区的“省统考”中所占的分值在10%以下(含10%)的地区有14个,占总数的近64%,其平均分值为11.3%。分值在5%以下(含5%)的地区有4个,个别地区音乐基本理论的成绩只占总成绩的3%。也就是说,如果音乐高考的总成绩为100分,基本乐理满分也只有3分,而对于绝大多数考生来说,充其量也只能拿到1~2分,甚至是0分。如此低的分值比例,让很多考生主动放弃了对音乐基本理论的考前学习。另就省级主管部门而言,高考过程中所“精心准备”和“严密组织”实施的出题、阅卷、合分等工作也因此失去了应有的价值和意义,其做法备受质疑。

乐理、视唱、听音三科在2018年26个地区的“省统考”中所占的分值在40%以下(含40%)的地区有22个,接近总数的90%,其总的平均分值为31%。个别地区仅占总成绩的10%,只有上海、西藏等少数地区音乐基本理论的分值接近或达到了50%。同时显示,演唱或演奏(主考科目)一项,所占分值大都在60%~90%之间。由此可见,“基本乐科”被边缘化的问题日渐突出。

二

在以往的音乐“省统考”中,“基本乐科”不仅所占分值比例相对较低,而且考试内容的严谨性、规范性也不容乐观。从某种意义上讲,考试的目的不是为了考查和检验考生在“理论知识”和“视听实践”方面所应具备的基本能力和素质,而是想通过编造一些隐晦、刁钻的题目增加音乐高考的难度,以此降低通过率,进而显示其“学术水准”。就其考试内容而言,音乐“省统考”究竟考什么,很多主管部门和招生院校并未提出明确具体的要求,而是交由命题教师任意发挥。由于在学术思想、理论水平、人才培养理念等方面存在差异,试题的形式和内容以及难易程度相差较大。从已经掌握的资料看,以往“基本乐科”的考试内容远远超出了高中生所应具备的能力范畴。不仅“偏题”“怪题”以及与音乐实践完全脱节的试题屡见不鲜,而且“错误”的考题也时有发生,致使音乐高考的严肃性受到质疑。本文择取近年来出现在基本乐理试卷中的一些“错题”“偏题”“怪题”进行剖析,旨在证明其问题的存在。

1.错题

例题一:♭A大调的等音调是______________调。

该填空题给出的标准答案是“♯G大调”。众所周知,“等音调”是欧洲大、小调理论中的一个基本概念,是“等音”问题在“调式音阶”中的具体表现。虽然它与“等音”问题密切相关,但并不是说所有“等音”都可以成为“调高”概念,并由此形成“等音调”。对于大、小两种调式来说,常用的(七升七降以内的)“等音调”各自只有三对。即:“B大调(五升)与♭C大调(七降)”“♯F大调(六升)与♭G大调(六降)”“♯C大调(七升)与♭D大调(五降)”;“♯g小调(五升)与♭a小调(七降)”“♯d小调(六升)与♭e(六降)”“♯a小调(七升)与♭b小调(五降)”。亦即,“调号”(升与降)相加总数为“十二”的大调或小调互为“等音调”。对此,所有基本乐理教科书都讲述的十分清楚。所以,“等音调”理论中根本不存在什么“♭A大调与♯G大调”的问题,因为“♯G大调”已经超出了“七升七降”的范畴。我们不能因为有“等音”存在,就把“等音程”“等和弦”乃至“等音调”理论扩大化,进而产生子虚乌有的“等音调”。可见,该填空题是错误的。

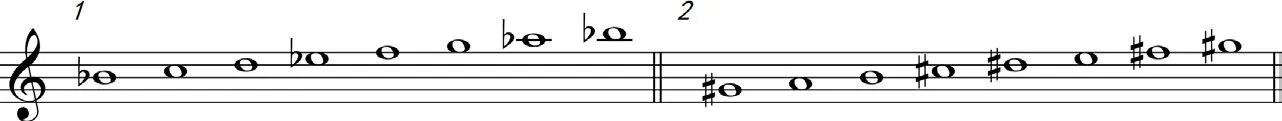

例题二:写出下列半音或全音的类别。

例题中的1是一个“减二度音程”,其“音数”为“0”,既不是“半音”更不是“全音”。由于“二度音程”与“半音”或“全音”存在一定关联,亦即“小二度”为“半音”,“大二度”为“全音”,出题者便以为,所有“二度音程”的“音数”都与“半音”或“全音”有关。殊不知,“音数”为“0”的音程也可以构成“二度音程”,即“减二度音程”。需要强调的是,“减二度”虽然存在,但却是一个十分特殊的音程,因为它是由两个“等音”构成的音程,由“等音”构成且在理论上存在(即倍增、倍减以内)的音程,只有“减二度音程”,它与“纯一度”互为“等音程”。另外,“减二度”虽然是由两个相邻音级构成的音程,但它却属于“变化音程”,就是因为它的“音数”为“0”,而由两个相邻音级构成的“全音”或“半音”,一定是“自然音程”,亦即大、小二度音程。了解这一点,就能够从根本上避免类似错误考题的出现。

例题中的2和3则超出了“半音”和“全音”构成的类别范围,纯属子虚乌有。关于“半音”和“全音”的类别构成,乐理教科书中曾明确写道:“由两个相邻的音级构成的半音叫作自然半音,……由同一音级的两种不同形式所构成的半音叫作变化半音;由相邻的两个音级构成的全音叫作自然全音,……由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音叫作变化全音。”[1]13例题中的2虽然是“半音”,但却由“隔开一个音级所构成”,为“倍减三度音程”。该音程虽然在理论上存在,但实际音乐中是不存在的,音乐中偶尔使用的倍增、倍减音程仅有一、四、五、八度,乐理教科书中对此也讲得很清楚。上述定义中之所以没有“隔开一个音级”构成“变化半音”这一属性,其主要原因就在于此。它与“变化全音”不同,由“隔开一个音级”构成的“变化全音”为“减三度音程”,“减三度”在各类“变和弦”中是大量存在的。如果说例题中2从理论上讲还能说得过去,但是例题中的3无论是理论上还是实践上都是不存在的,因为这个“全音”所构成的音程已经远远超出了“倍增”和“倍减”的范围。如果非要为之冠个名称,只能是“倍倍减四度”。由此可见,例题二中的三个选项都是错误的。

例题三:分析下列音阶结构,写出其属于哪些民族调式音阶。

上例内容出现在同一试卷中,其标准答案分别是:①♭B雅乐商调式;②♯G燕乐羽调式。仅从卷面来看,该试题并没有错误,其主要问题出在“标准答案”上。当然,标准答案出现错误,也就意味着整个试题都错了。实际上,上例中的1有三个答案,分别是:♭B雅乐商调式;♭B燕乐宫调式;♭B清乐徵调式。上例中的2有两个答案,分别是:♯G燕乐羽调式;♯G清乐乐角调式。同一个七音列由于内部结构的原因,可以同时属于三种调式音阶,如上例中的1,有的可以属于两种调式音阶,如上例中的2;而有的则只属于一种调式音阶,如“F-G-A-B-C-D-E-F”(F宫雅乐)。类似这种错误试题还可以举出很多,限于篇幅仅举一例。

2.偏题

例题一:分析下列旋律,写出完整的调名。

该试题的“标准答案”是“F混合利底亚”。此类试题的范围和内容过偏不言而喻。由于题目中并没有明确限定在“中古调式”范围内,可想而知,如果没有接受过考前的“专门辅导”,仅从旋律形态中考生是很难判断出这是一首“中古调式”的曲调。将其判断为“F五声徵调式”也未尝不可。

例题二:判断下列旋律片段所属大小调,写出调名。

该试题的“标准答案”是“♯d和声小调、♯A和声大调”。从“标准答案”来看,该试题已经远远超出了“七升七降”的“调高”范围,实属偏题。也就是说,“♯A大调”(包括和声大调)已经不存在了。退一万步说,即使存在也非高考生所掌握。

例题三:分析下列旋律,写出完整的调名。

上例中的1为陕北民歌《咱们的领袖毛泽东》,试题给出的“标准答案”是“E徵燕乐调式”。然而,由于该试题采用了“临时记号”的记谱方式,不仅增加了考试的难度,而且偏离了认定民族七声调式音阶属性所应遵循的基本原则。如果仅从乐曲所使用的“音列结构”分析,该试题可有三种答案,即“E商清乐”“E羽雅乐”“E徵燕乐”。而对于根本就不熟悉此类作品地域风格和旋法特征的高考生来说,恐怕很难写出“标准答案”。更为重要的是,对于该乐曲的“音阶属性”,目前学界还存有争议,有人认为是“商调式”。

例题中的2也是一首陕北民歌《三十里铺》,试题给出的“标准答案”是“加变宫的六声C徵”。但是,在正式出版的各类“民歌集”中,该乐曲均按“首音”和“结音”为宫来标记“调号”,亦即“1=C”。如果是“加变宫的六声C徵”,“调号”应该是“1=F”。为何会出现这种情况,说明该乐曲并非单纯的以“C”为“徵”的“六声调式”,而是有“旋宫”的因素在里面。而且,有的理论家明确将该乐曲的“调式属性”认定为“宫调式”[2]412。

总之,关于民族调式七声音阶的构成与辨别,是近年来乐理试卷中出现问题最多的内容之一,尤其是采用“临时记号”记写“七声音阶”之“音列”和“曲调”的做法,违背了乐曲调式性质构成和辨别的基本原则。如前所述,“七声”不同于“五声”,同一“七音列”可以体现三种音阶属性,即所谓的“同均三宫”,弄不好极易出现“错题”和“偏题”。另外,对于那些有争议的问题,不应该作为试题出现在音乐高考中,出题者对此要有全面的了解和把握,以避免问题的出现。

3.怪题

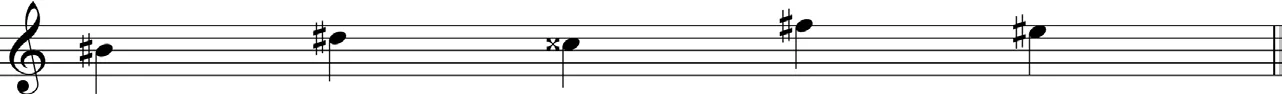

例题一:将下列不正确的组合改为正确的。

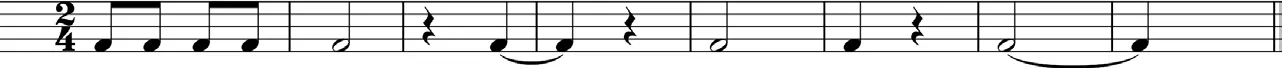

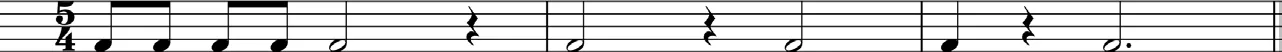

以上两题的“标准答案”分别是:

从以上“标准答案”中不难看出,虽然音值组合是“正确”的,但却违背了节拍划分的一般规律和原则,实际音乐作品中,类似的四三拍并不存在。应该清楚,学习、了解“音值组合”的目的,是为了更好地掌握和体验节拍的律动规律,而不是为了追求纯“数理”层面的音值计算。就以上试题而言,所谓“正确”的音值组合均通过“切分”形式予以呈现,已经失去了“节拍”的含义和特征。因为,“切分重音和节拍重音是相矛盾的”[1]152。“节拍的划分是否正确,与音值组合是否正确有直接关系,为此,必须明确各种节拍的特点,并根据这些特点来组合节拍。”[3]41如上所述,如果认为“切分”也属于一种“正确”的音值组合,那么也就不存真正意义的节拍概念了,就上例中的2来说,四二拍的特点更为明显。即:

甚至还可以是四五拍。

在历年来的音乐高考中,“音值组合”可以说是乐理试题中的必考内容之一,但令人费解的是,几乎所有试题的“正确答案”都必须通过改变原有节拍强弱规律的方式获得,其本身就是对“节拍”概念的否定,故值得商榷。

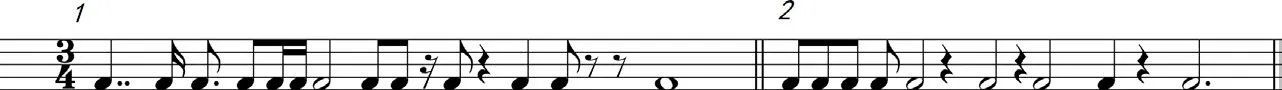

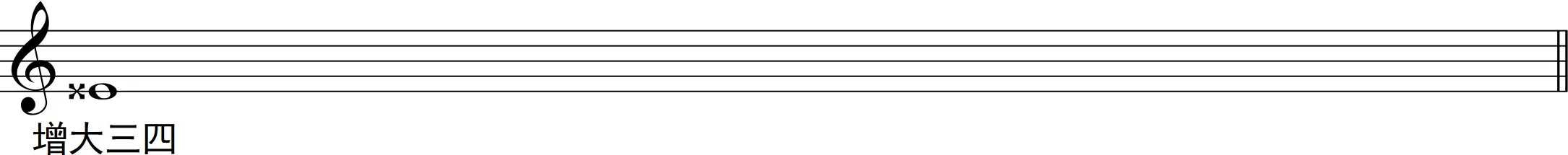

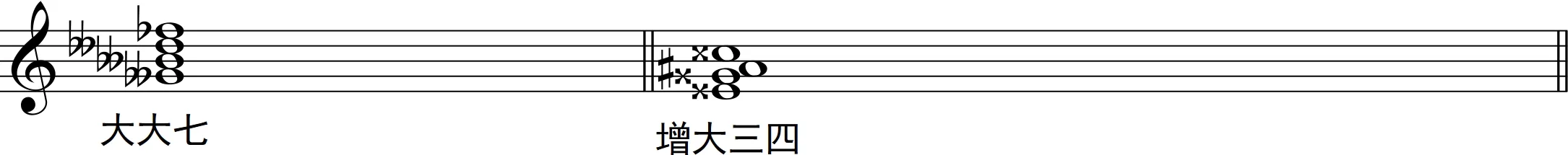

例题二:按要求构成下列和弦。

①以下列音为根音:

②以下列音为低音:

以上两例试题的“正确答案”分别是:

此类试题也已经远远超出了“七声七降”的范畴,失去了所应具有的“调性”含义,充其量只能说是一种脱离实际的“音程计算”。同“音值组合”一样,历届音乐高考的乐理试题中都少不了“和弦”的构成,但各种“新奇古怪”“不伦不类”的“和弦”却成了试题的主要内容,致使音乐高考的严肃性受到影响。

三

“基本乐科”的能力和水平是专业素养和生源质量的重要体现,应该将其作为音乐高考的主要内容加以重视和研究。长期以来,在音乐基本理论问题上始终存在一种偏见,认为“基本乐理”和“视唱练耳”待学生入学后再进行学习也来得及,音乐高考可以不必顾及。正是在这种错误思想的影响下,音乐基本理论的考试无形中被削弱,甚至被取消。另外,一方面认为入学后可以再学习,另一方面却又以“难题”“偏题”“怪题”为主要高考内容,并为之津津乐道,其矛盾心理和做法不言而喻。笔者认为,降低音乐基本理论的分值比例,轻视其在音乐高考中的地位,所造成的负面影响是巨大的。其中,最重要的莫过于“观念”的影响。由于在音乐高考时对音乐基本理论所采取的轻视态度和做法,学不学“音乐文化”并不重要的想法,从备考之初就已经深深扎根于音乐专业学生的头脑中,随之而来的是对所有“理论课”的轻(漠)视,能混即混、得过且过已经成为多数音乐专业学生对待各类“文化课”的“共识”。排斥读书、懒于思考是音乐专业学生的一种通病,进而使教风和学风受到严重影响,其中最为明显的就是毕业论文写作很难尽如人意。另外,入学之后虽然经过了“系统”学习,但由于“不重要”的思想根深蒂固,很大一部分毕业生连高考的音乐基本理论试题的内容都不能很好地掌握,甚至表现出无所谓。对此,值得我们深刻反思。

笔者认为,音乐基本理论不仅要作为音乐高考的必考科目,而且还应该适当提高其分值比例,在此问题上,上海市的做法值得借鉴。据了解,目前上海市的“统考”科目总共为四门,即声乐、器乐、乐理、视唱练耳,各科成绩满分均为100分,总成绩分别是400分和300分,其总分最低分数线分别为180分(四门)和161分(三门)。同时规定,“若考生四门成绩合格,可报考音乐教育或音乐表演专业;若考生三门[声乐演唱或乐器演奏(任选一门)、乐理、视唱练耳]成绩合格,只可报考音乐表演专业。”①见上海市教育考试院网站。此外,还划定了每门成绩的最低分数线,其中,视唱练耳不低于20分,乐理、声乐、器乐每门均不低于30分。也就是说,一个考生如果乐理考了满分,其它三科只要达到及格线就可以同时报考两种专业;换言之,一个考生如果乐理和视唱练耳两科考了120以上,声乐和器乐两科只要达到及格线,也可以同时报考两种专业。可见,上海市的“统考”主要强调考生的综合素质,并没有“主项”和“副项”之分。即使是表演专业也没有放松对乐理和视唱练耳的要求,这种做法是相对客观公正的。上海作为音乐表演艺术相对发达的大都市,尚且如此重视“音乐文化”在“统考”中的学科地位,其它省(市、区)更不应该唯“技术”而“技术”,只注重声乐或器乐,而排斥音乐基本理论,应该做到起码的协调和公正。在此基础上,还要把好试题质量关,一是要做到试题难易程度适中,二是要避免错题、偏题、怪题的出现,以维护音乐高考的严肃性,进而确保音乐高考能够健康、顺畅地向前发展。