宋代织绣艺术的嬗变及文化动因研究1

文/ 李建亮 吴海燕 (浙江理工大学 服装学院;中国美术学院 艺术设计学院)

宋代织绣艺术的嬗变,对我国织绣工艺的进步与发展以及丝绸艺术风格的形成产生了广泛而深远的影响,使得我国传统织绣艺术开始突破实用范围,逐渐走向独立发展的艺术道路。通过对织绣书画的兴起与发展、织绣纹饰的自然写实之变、装裱用丝织品种的创新三个方面的梳理,从社会文化发展的深层次背景揭示宋代织绣艺术嬗变的客观史实和文化动因,深入总结宋代织绣艺术的社会和文化价值。

一、宋代织绣的艺术嬗变

1.织绣书画的兴起与发展

宋代时,传统织绣艺术在实用性、艺术性等方面都出现了巨大转变,观赏性的刺绣、缂丝书画开始出现,并逐渐发展成熟,且涌现了一批著名的刺绣、缂丝名家及名作,如朱克柔、沈子藩、管仲姬等。织绣书画的兴盛也开创了我国织绣艺术发展的另一片新天地。

观赏性织绣书画在宋代的全面发展,首先得益于宋代书画艺术,尤其是花鸟画艺术的发展,其次与刺绣、缂丝本身灵活多变的工艺技术有着密切的关系。刺绣以针代笔,形式自由灵活,绣前先将画稿描于织物上,然后依图施针,于丝线游走间形成花样图案。缂丝则主要是采用“通经断纬”的织造技术,以梭代笔,织前按花型、色彩在经线上描好底稿,然后用竹制小梭一小块一小块地逐次挖织而成,1(宋)庄绰.鸡肋篇·卷上[M].上海古籍出版社,1991:151.这两种工艺在表现花型、色彩方面可以随形敷色,不受工艺限制,又能很好地表现绘画艺术中的晕染过渡以及线条刻画,所以在宋代书画艺术繁盛的背景下,刺绣、缂丝都开始转向织绣书画艺术,并以名家书画为底本进行创作,追求绘画的趣味和境界,这种转向也受到当时统治阶级及文人士大夫的喜爱和追捧,宋政府还设立了专门的文绣院、缂丝作来管理织绣书画生产,宋徽宗时又设绣画专科,可见,织绣书画当时已成为独立的艺术创作。南宋迁都临安后,刺绣、缂丝技艺也由北南移,并在杭州、镇江、松江和苏州一带流传,逐渐得到发展和繁荣。

织绣书画模拟原作,而胜于原作。织绣艺人为能达到原作的审美意境,也是极尽所能,不断创新刺绣和缂丝的技法,因此也带动了实用性织绣技艺水平的进一步发展,如刺绣针法、缂丝技法等更为多样,花纹图案更为丰富,为后来我国织绣艺术的发展奠定了基础。如刺绣中应用的套针、戗针、滚针、接针等针法;缂丝中常用的长短戗、木梳戗、掺和戗、勾缂等技法,在宋时都能熟练而巧妙地运用,有了这些精妙绝伦、巧夺天工的技艺,才能将书画艺术用丝线一丝不苟地表现出来。从图1沈子蕃《缂丝花鸟》局部、图2宋绣《梅竹山禽图》局部、图3宋画《竹石斑鸠图》局部可看出,虽然三者表现的手法各不相同,但斑鸠的造型神态意趣相近。三者色彩淡雅,法度精严,形象逼真,工整写真中,不失天机物趣。于细处看来,织绣更有胜过绘画之感。正如明代高濂在《遵生八笺》中讲:宋人绣画山水、人物、楼台、花鸟,针线细密不露边缝。其用绒止一二丝,用针如发细者为之,故多精妙。设色开染,较画更佳,以其绒色光彩夺目,丰神生意,望之宛然,三趣悉备,女红之巧,十指春风,逈不可及。”2(明)高濂.遵生八笺[M].台湾商务出版社,1986:13.元代陶宗仪则认为宋代缂丝摹刻原作,已经达到出神入化之境,他在《缂丝米芾书七言诗》中做跋曰:“宋宣和又以刻丝缕为绘翰,俨如笔墨,所作可称化工之妙,当时已珍若拱璧,况今日乎。此卷乃摹米元章笔,其勾勒挑踢出无织毫遗憾,噫!技至此乎,真超神入化者矣乎。”可见宋代缂丝技艺的高超。

图1 宋 沈子蕃《缂丝花鸟》局部

图2 宋绣《梅竹山禽图》局部

图3 宋画《竹石斑鸠图》局部

2.织绣纹饰的自然写实之变

在宋明理学“格物致知”精神的感召下,宋代的造物艺术中都存在着普遍的穷自然万物之“物理”的创作品格,以表现事物内在之“理”为首要,讲究对自然界事物细致入微的观察,如所绘花果草木的阴阳向背、苞萼后先、四时景候;禽鸟虫鱼的婉转回顾、翔态游姿等,都表现得相当精工富丽,无不力求逼真生动。在这种文化氛围的浸润下,宋代织绣装饰纹样一改唐代装饰性强的风格特征,而融入了写实性的时代特色,各种写实花卉纹样均以植物原本的客观生长规律为依托,并融入了带有文人意趣的主观情感,开创了我国织绣装饰纹样的一片新天地。

图4 南宋 绛地牡丹芙蓉花罗(福建省博物馆藏)

宋代织绣纹样的嬗变受宋代写实绘画的影响已是不争的事实,如“生色花”、“折枝花”的命名,均从纹样形态自然写实而得,这种写实不是对自然景物的直接照搬,而是在原型的基础上高度概括和提炼,是美化了的自然。这种写生性纹样体现了人作为审美主体与自然物的审美关系,对花草的真实描绘传达人与自然的联系,心境与物境的连续,这是中国古代美学所强调的人与自然和谐统一的“天人合一”思想的体现。1李建亮,温润.南宋“生色花”丝绸纹样探析[M].丝绸,2014,1:66-68.从福建福州黄昇墓、江苏金坛南宋周禹墓、浙江黄岩赵伯澐墓等地出土的丝绸实物来看,大都反映出了这种写实的自然风格,如图4。

写实性还表现在织绣装饰纹样中洋溢着的浓郁生活气息,宋代织绣的装饰题材都是现实生活中人们喜闻乐见的,与人类生活密切相关的事物,但在转移到织绣纹样设计中的时候又往往包含了某种美好的寓意,这与宋代文人画所追求的“神韵意境”有异曲同工之妙。 如《宣和画谱·花鸟叙论》对此有着明确描述,“花之于牡丹、芍药,禽之于鸾凤、孔雀,必使之富贵;而松竹梅菊、鸥鹭雁鹜,必见之幽闲;至于鹤之轩昂、鹰隼之击搏、杨柳梧桐之扶疏风流、乔松古柏之岁寒嘉落,展张于图绘。”2宣和画谱·卷十五·花鸟叙论[M].上海古籍出版社,1987:57.虽然《宣和画谱》记录的是绘画艺术,但在织绣装饰纹样的选题和搭配应用上也是一致的,一花一叶、祥禽瑞兽等,无不关乎吉祥福祉。

宋代织绣纹样的写实性发展使传统的织绣艺术具有了花鸟画的精妙,其中所蕴含的文人情趣也使传统的织绣艺术更具观赏性,这是与同时代的哲学、美学思想步伐相一致的,是当时以文人为主的审美思潮的反映。3杭间.中国工艺美学史[M].中国人民美术出版社,2007:105-106.自宋代以后,我国织绣装饰纹样的发展一脉相承,多喜欢用花卉植物并搭配一些动物等,来表示一定的吉祥寓意。

3.装裱用织物品种的创新

宋代的织绣艺术在集成前代的基础上进一步发展,无论是在织绣品种还是织绣技艺方面都有了很大地提升,尤其是在书画装裱用织物方面,出现了我国织锦的代表性品种——宋锦。

宋锦是宋代丝织工艺的代表,它在传统织锦工艺的基础上,以经线、纬线同时显花,创造了纬向抛道换色的独特技艺,所以与传统织锦相比,其织物色彩丰富而质地轻薄,除用于袍服衣着的服用外, 还广泛用于书画卷轴类装裱。宋锦大规模的兴盛发展晚至明清,乾隆年间宋裱《淳化阁帖》十帙被发现,其上装裱的二十二种织锦极具特色,当时苏州的机户模取花样而大量仿织生产,使仿宋式锦名噪一时,宋锦也因此得名和流传4陈娟娟.明清宋锦[J]. 故宫博物院院刊,1984(4):15-25.。

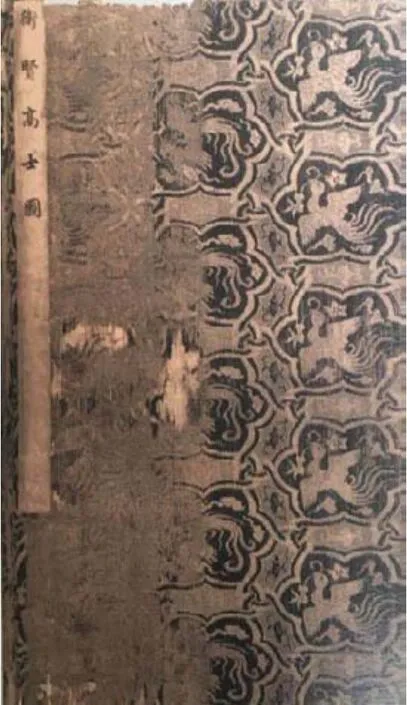

宋锦花色品种繁多,据陶宗仪《南村辍耕录》记载的宋锦品种就有40多种,如紫鸾鹊锦、青楼台锦、衲锦、皂方团百花锦、球路锦、柿红色背锦、天下乐、练鹊等。宋锦在纹饰艺术方面主要以满地规矩几何纹为特色,其造型繁复多变,构图纤巧秀美,色彩古朴典雅,很适合作为辅助的装饰性材料。尤其是重锦、细锦多以书画挂轴、卷轴、经卷的装裱为主,可见宋代书画艺术对其艺术风格形成发展的重要性。从今天所能见的那些宋代书画稀世珍宝中,其作品内容、神韵的飘逸、雅致与装裱用宋锦的视觉美感相得益彰,风格浑然一致,如宋代《李空同行书试卷》裱首盘绦天华纹锦、宋代《展子虔游春图》裱首缠枝花纹锦、宋代《卫贤高士图》包首红地盘绦翔鸾纹锦(如图5) 等。

宋锦在书画装裱中主要用在书画的包首及天头部位,而且其色彩、纹样也决定所裱书画的等级,如中低等级的书画包首多用锦;在天头部位,锦则作为高等级书画的材料。1顾春华.中国古书画装裱形制与丝绸使用规律研究[J].艺术设计研究,2017,3:114-115.宋锦与宋代书画的珠联璧合是宋代审美意趣以及美学风格的内在折射,用宋锦对书画进行装裱,犹如“锦上添花”,两者相得益彰,意蕴高雅,这种视觉形态的同构以及美感的诉求,对明清时宋锦艺术风格的发展产生了重要影响。是书画艺术成就了宋锦的繁荣发展,也是宋锦成就了宋代书画艺术的绝美典范。

除宋锦以外,绫也是书画装裱的常用织物,多用于裱幅的天头、地头、隔水等。绫织物质地轻薄、柔软,唐代时就已用作书画装裱及官服制作。元代陶宗仪在《南村辍耕录》二十三卷《书画装裱》中记载到:“唐贞观、开元间,人主崇文雅,装书皆用紫龙凤绫为表,绿方纹绫为里,紫檀云花杵轴头,白檀通身柿心轴。”2(元)陶宗仪.南村辍耕录·二十三卷·书画装裱[M].齐鲁书社,2007:299.。宋代时,绫织物是江南丝织生产的重要代表,主要有白编绫、柿蒂绫、绯绫、鸟眼绫、狗蹄绫等,此外《南村辍耕录》还列举了宋代26 种用来做引首和托里的绫,如碧鸾、白鸾、皂鸾、皂大花、碧花、姜牙、云鸾、大花……等。

图5 宋 《卫贤高士图》包首红地盘绦翔鸾纹锦(北京故宫博物院藏)

二、宋代织绣艺术嬗变的文化动因

1.社会审美意趣的转换

任何艺术的变化、发展总是与时代社会的变异密切相关。宋代结束了五代十国战乱的局面,建立起中央集权的统一国家,社会环境得到安定,宋代统治者也采取了积极的措施使社会经济得到了恢复发展。随着南宋的迁都和纺织重心的逐渐南移,各地优秀的纺织品技术、纺织技工等汇集到江南地区,江南地区安定的社会环境和蚕桑种植基础极大地推动了宋代纺织手工业的发展,为织绣艺术的发展奠定了良好的社会基础。

在“修文偃武、守内虚外”的统治政策的影响下,宋代建立了我国历史上少有的“士大夫治天下”的文官制度,文人士大夫由仕进而成为朝廷的官僚,并逐步形成一个知识阶层,他们的价值追求与审美趣味对这一时期的织绣艺术的审美变化有着深刻的影响。与前代文人相比, 宋代文人士大夫不仅饱读史书,而且很多都是艺术家,擅长诗词歌赋,精通音乐、绘画、书法等,所以他们在实现自我人生理想和政治抱负的同时,还能满足个人的现实欲望,追求个体的人格独立和自由。他们的文人意识更为自觉, 非常注重心性的主体修炼,即不放弃世俗之乐,又不为外物所役,在意态而不在形貌,贵素雅而不贵华丽。3霍然.宋代美学思潮序[M].长春出版社, 1997:2.这种强烈的文人气质渗透在宋代织绣的纹样艺术中, 使宋代织绣纹样呈现出含蓄内敛, 质朴自然, 清新儒雅的文人风度。

程朱理学在宋代的形成与发展也对当时的织绣纹样产生了深刻的影响。朱程理学指的是北宋理学家程颢、程颐和南宋理学家朱熹思想的合称,是宋明理学的主要派别之一。程朱理学强调一个“理”字,认为理是宇宙万物的起源,万物“之所以然”,必有一个“理”,理是在超现实、超社会之上存在的一种标准,是人们一切行为的标准。而对这个理的发现必须依靠“格物致知”的原则,通过推究事物的道理(格物),可以达到认识真理的目的(致知)。按照朱熹的解释,“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵,莫不有知,而天之物,莫不有理。惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至于其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。”4(宋)朱熹. 四书集注[M].南京: 凤凰出版社,2005: 8.“格物致知”的本意是要人们明乎道之善,通过道德自觉达到理想人格的建树,以达致“仁”的最高境界。而在宋代的织绣艺术领域,这种“穷万物之理”的思想成为了宋代织绣艺术焕发出独特魅力的“源头活水”,如织绣上的装饰纹样,其一花、一叶、一虫无不精细入微,使观者于真实再现中体会自然造物的真谛,并在回归自然的超越中物我相忘,给人以极大的美感享受,体现了宋人在温润与静观、平淡与明道中所追求的典雅秀丽、理性文静的审美规范。程朱理学的集大成发展极大地提升了宋代织绣艺术的审美格调, 拓展了传统织绣审美的新境界, 深刻影响了宋代及以后各个时期的织绣艺术风格。

图6 宋缂丝《赵佶绘碧桃蝶雀图》(北京故宫博物院藏)

2.书画艺术的兴盛

宋代是中国绘画艺术发展的极盛时期,尤其是在北宋后期,宋徽宗偏爱书画,在皇宫内设立画院,招募书画优秀人才,并应运而生了代表宫廷绘画的“院画”。画院的全面发展使中国花鸟画艺术达到了很高的程度,其绘画手法工致细腻,注重形神兼备,风格富丽雅致,这对我国的织绣书画艺术的兴起和发展产生了巨大的影响,是宋代织绣艺术嬗变的直接动因。具体表现在以下几个方面:

首先,书画艺术的高度发展为织绣艺术提供了大量优秀的稿本。刺绣和缂丝在制作时本身就要以蓝本为基础的,一副好的织绣书画作品,首先要有好的绘画原稿,在宋代书画艺术极盛的大环境下,书画艺术精品迭出,这就为织绣书画提供了可选择的大量画稿。如黄筌、腾昌佑、崔白、宋徽宗等人的花鸟作品,“宋四家”的书法作品等,为刺绣、缂丝书画的创作提供了丰富的资源。如图6宋徽宗《碧桃蝶雀图》缂织得惟妙惟肖,神韵生动,极好地展现出了原画的精神气质。如朱启钤所说:“缂丝粉本之名画作者。宋人缂丝所取为粉本者,皆当时极负时名之品,其中唐之范长寿,宋之崔白不易得见,仅於缂丝之摹肖本观之,其精美仍不稍减,益令人想见唐宋名画之佳妙。”1朱启钤.丝绣笔记[M].台北广文书局,1970:38.

此外,中国传统绘画历来有粉本传摹的方式,历史上的许多作品都是粉本临摹之作。所谓粉本,清代方薫在《山静居画论·上》说:“画稿谓粉本者,古人于墨稿上,加描粉笔,用时扑入缣素,依粉痕落墨, 故名之也。今画手多不知此义,惟女红刺绣上样,尚用此法,不知是古画法也。”2(清)方薫.山静居画论·上[M].人民美术出版社,2016:38.从这段话中,我们也可以看出,粉本临摹也是刺绣艺术常用的一种手法。粉本在宋代宣和、绍兴年间很流行,陶宗仪《南村辍耕录·卷十八》中记载:“古人画稿,谓之粉本,前辈多宝畜之,盖其草草不经意处,有天然之妙。宣和、绍兴所藏粉本,多有神妙”。3(元)陶宗仪.南村辍耕录·十八卷·叙画[M].齐鲁书社,2007:240.粉本多以线稿形式存在,易于临摹,对依赖于蓝本的织绣书画来讲尤其适用,许多织绣书画作品既临粉本而成。如台湾故宫博物院藏宋绣黄筌画花鸟册(如图2),共有两册二十幅,应是临摹黄筌粉本而成,其绣品不仅形似,而且具有黄筌花鸟画的气韵风采。

其次,画院的兴办为织绣艺术培养了大批具有绘画功底的艺术人才。刺绣和缂丝做为纯手工的工艺操作,工匠的技术水平和艺术审美对作品的成败具有至关重要的作用。在宋代绘画艺术繁盛的大环境里,织绣艺人的绘画水平也受到十分重视。宋代政府一方面在官府内设置有专门管理染织刺绣生产的机构,在少俯监设立文思院、文绣院、裁造院、绫锦院、内染院等,加强对丝织生产的格外管理。另外一方面,又从全国范围内招募优秀的织绣艺人,并进行绘画的基本功训练,如宋徽宗崇宁年间(1102-1106)在翰林图画院内增设的绣画专科,即从全国挑选技艺超强的绣匠组成。此外,负责织绣生产的文绣院,有绣工约300人;文思院下设的“缂丝作”也有众多缂丝匠,专门负责缂丝的生产。这些供职于宫廷内的织绣艺人,必然受到院体画的影响,而其织绣的蓝本也多来源于院体画,在织绣过程中也以表现原画笔墨神韵为能事,这也无形中也提高了织绣艺人的绘画水平和鉴赏水平。如宋代缂丝艺术的代表人物——朱克柔,即擅长绘画,其缂丝作品清雅细腻,明显受到院体花鸟画的影响。明代文从简在《山茶蛱蝶图》对幅中讲到:“朱克柔,云间人,宋思陵时,以女红行世。人物、树石、花鸟,精巧疑鬼工,品价高一时,流传至今,尤成罕购。此尺副克澹清雅,有胜国诸名家风韵,洗去脂粉,至其运丝如运笔,是绝技。”她的作品深受宋徽宗赵佶的喜爱,并缂织过宋徽宗的《碧桃蝶雀图》,能被绘画、书法造诣很高的宋徽宗赵佶所欣赏,即反映了朱克柔的缂织技艺的高深,也可看出其扎实的绘画功底对其缂丝技艺的重要影响。

在宫廷之外,亦有许多精于绘画的织绣艺人及一些既通诗文又懂绘画的名门闺秀,她们具有极高的艺术修养,其所绣作品也多以山水、花鸟画为题材。对画理的理解以及对刺绣的娴熟,使得她们的所绣、所织之作很好的体现了原画的笔墨神韵。织绣艺人绘画水平和审美水平的提升,促进了织绣书画化的发展格调与织造水平,使宋代观赏性织绣不仅表现了物体的外形美,而且渗透出绘画艺术所具有的意境和气韵,从而以另一种审美方式传递着绘画的文化内涵。

再次,随着宋代书画艺术的兴盛,书画装裱也越来越受到重视,这无形中也刺激了装裱用锦、绫等丝织品种的进步发展。宋代书画装裱艺术在不断探究的基础上,形成了著名的“宣和装”以及“绍兴装”的格式,标志着我国书画装裱技艺的成熟。从《齐东野语·绍兴御府书画式》的记载中可见,宋代书画装裱依据不同的书画级别及书画形制在材料、图案、色彩等方面都有相应的格式,对丝织物的使用也用比较明确的界定,最高等级的法书和名画采用的包首材料均为缂丝,题材有仙山楼阁、鸾雀、百花撵龙等,最低等级包首材料为锦,中间等级的书画包首材料有的为绫,有的为锦1(宋)周密.齐东野语[M].中华书局,2008:93-100.。宋代书画精品倍出,书画装裱艺术除用料增多、数量之大,也是促进装裱织物发展的主要因素。就宋徽宗一人而言,据《宣和睿览册》统计就有一万五千幅,从中可以推算其装裱所用织绣材料量之巨大。

3.书画消费经济的萌芽

宋代商品经济的发展达到了新的高度,随着而起的书画消费也是日常繁荣,上到官僚士大夫,下到平民阶层,都有适应本阶层需求的书画艺术。书画市场也跟着各阶层需求的不同而逐渐走向通俗化和更广泛的市场化,大致是中上层以消费古书画和当代名人书画为主,下层以消费喜闻乐见的通俗画为主。

“官僚士大夫阶层对书画的热爱,除了本身财力的支持外,更重要的是对自身上层地位的心理认同,即通过对名家法书名画的追捧,标榜自己的上层身份地位。”2秦开凤.宋代书画消费与社会分层--以文化社会学为分析视角[J].学术研究,2015,5:58-59.这其中有发自内心对书画喜爱之人,亦有假借书画之名者。在这样一种书画消费环境中,以模仿名人书画为主且价值昂贵的织绣书画,必然受到上层社会的追捧,作品也很快得到上流社会的认同和推崇,从皇室贵族到达官显宦,再到城中的富裕商贾,无不视若珍馐,这为织绣书画艺术的进一步发展与繁荣营造了良好的社会环境。如宋徽宗对缂丝织物就十分喜爱,曾都四处搜罗朱克柔的缂丝作品,而宋徽宗本人的作品也有多幅用缂丝来摹缂,如缂丝《碧桃蝶雀图》、缂丝《折枝花鸟图》、《木槿花卉图》均是以宋徽宗的画稿作为粉本摹缂而成的。缂丝《碧桃蝶雀图》上还有宋徽宗亲笔题诗:“雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻丝难,要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看。”其题诗的大致意思为:“白色的细绢上描绘有雀踏花枝的图案,听说这是非常难的缂丝工艺织出来的。要知道这是大宋宣和年间的特色织物,不是一般的刺绣织物。”

除上层官僚士大夫外,宋代的富民及平民阶层亦有崇尚奢华之风,他们希望通过书画收藏,快速提高文化品位,从而获得相应阶层的认同,融入上层社会,提高社会地位。而现实是,名人法书名画千金难求,不易得,而以名人书画为粉本,具有一定审美价值和艺术价值的织绣书画也就成为他们的购买目标,织绣书画也无形中成为上层社会的审美趣味同民间技艺相结合的典范,双方也都借此相互注入更多的新鲜元素,迎合了两个不同社会阶层人群的需求,由此带动了民间织绣艺术的发展。

总结

宋代是我国封建文化发展的高峰,其工艺美学在“理学”精神的感召下,呈现出“含蓄、典雅”的清淡之美,文人审美意趣更是直接或间接地影响到工艺美术的各个方面。就织绣艺术的发展而言,宋代织绣艺术开创了我国丝绸艺术发展的全新天地。一方面,写实性的“院体画”风格进入织绣艺术领域,使织绣实用工艺和欣赏工艺的分野日益清楚。丝绸不再定义于纺织材料,在书画消费的影响下,丝绸独立的装饰品格觉醒,具有观赏性的缂丝、刺绣绘画作品大量出现,满足了不同社会阶层对织绣书画的需求,也带来了丝绸由实用材料到工艺欣赏品的华丽转型。另一方面,高度写实、以物传情的绘画风格使得我国织绣装饰纹样开创了自然写实的风格特征。这种尊重自然客观之“理”的现实描绘,营造了宋代工艺美术装饰的自然生命之趣,但少了几份创造之美。随着理学地不断深入发展,装饰纹样逐渐成为审美主体的纯粹理念产物,而且更具世俗化、生活化,也因此塑造了宋代我国织绣装饰纹样的时代风格特征。最后,宋代织绣艺术风格的形成是当时政治、经济、艺术的客观反映,是宋代商品经济繁荣发展的大环境中上层统治阶级的审美意志和审美趣味的体现,也是在理学文化取向下文人士大夫的文化观念和普通劳动群众的美好愿望的表达。

——蔡霞明缂丝作品欣赏